Lehren und Lernen aus der Sicht der Hirnforschung

Werbung

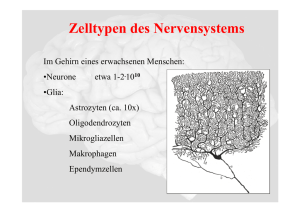

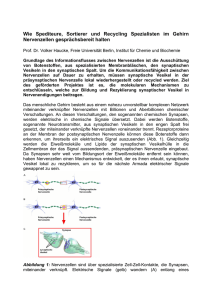

Lehren und Lernen aus der Sicht der Hirnforschung PD Dr. Holger Schulze Die moderne Neurobiologie hat in den vergangenen Jahren eine Fülle von neuen Erkenntnissen über die Vorgänge, die bei Lernen und Gedächtnisbildung in unseren Gehirnen ablaufen, zusammengetragen. Seit den Ergebnissen der PISA-Studie wird von Seiten der Politik, aber auch in zunehmendem Maße von Seiten der Lehrerschaft, an die Neurowissenschaft der Wunsch herangetragen, aus diesen Erkenntnissen Konsequenzen für die Strukturierung unseres Bildungssystems, für Schule und Lehre im Allgemeinen abzuleiten. Dieser Beitrag will anhand von aktuellen Beispielen aus der Hirnforschung einige der grundlegenden Erkenntnisse zur Biologie von Lernen und Gedächtnis erläutern und versuchen, auf dieser Grundlage eine Reihe praktischer Konsequenzen für den Schulalltag unserer Kinder vorzuschlagen. Das menschliche Gehirn enthält Schätzungen zufolge etwa 100 Milliarden Nervenzellen. Bei der Geburt sind im Gehirn bereits alle diese 100 Milliarden Nervenzellen vorhanden, allerdings zeigen sie noch unreife Strukturen und Verbindungen. Erst mit dem Ende der Pubertät sind Gehirne voll ausgereift. Bis zu diesem Zeitpunkt sind somit alle Lernprozesse im Gehirn nicht nur Abspeicherungsprozesse, sondern zugleich auch Strukturierungsprozesse. Lernen in der Schule ist daher zum überwiegenden Teil Lernen in unreifen Gehirnen. Die Nervenzellen sind die Grundbausteine der Informationsverarbeitung. Der Austausch von Informationen zwischen einzelnen Nervenzellen erfolgt dabei über besondere Verbindungsstellen, die sogenannten Synapsen. Diese befinden sich vorwiegend auf zwei Typen hochverzweigter Ausläufer der Nervenzellen, den Dendriten bzw. Axonen. Die Dendriten stellen dabei die Eingangsstrukturen der Nervenzellen für Informationen dar. Das Ergebnis einer gewissen Verarbeitung dieser Information in der Nervenzelle wird dann über die Ausgangsstruktur der Nervenzelle, das Axon, an andere Nervenzellen weitergeleitet. Lernund Gedächtnisvorgänge verändern plastisch Struktur und Zahl der Synapsen, ein Prozeß, der auch die Aktivierung des im Kern der jeweiligen Nervenzelle enthaltenen Genmaterials einbezieht. Ein erfolgreicher Lernvorgang, eine abgespeicherte Information im Gehirn, spiegelt sich also in veränderten Synapsen zwischen Nervenzellen wider. Die Synapsen sind somit das Kernstück von Lernprozessen. Wie funktionieren nun diese Synapsen? Wie werden Informationen verarbeitet und gespeichert? Nervenzellen besitzen die Eigenschaft, daß sie elektrisch erregbar sind. Breitet sich eine solche elektrische Erregung entlang eines Axons bis zu den Synapsen aus, so wird an der Synapse eine Überträgersubstanz, ein sogenannter Neurotransmitter ausgeschüttet. Dieser Neurotransmitter wandert durch den synaptischen Spalt und wird an der Nachbarzelle von Rezeptoren gebunden. Transmitter und Rezeptor passen dabei wie Schlüssel und Schloß zueinander. Die Bindung des Transmitters an den Rezeptor bewirkt nun ihrerseits eine elektrische Erregung der Nachbarzelle, die Information wurde somit von einer Nervenzelle auf eine benachbarte Nervenzelle übertragen. Diese Nachbarzelle erhält aber nicht nur Eingang aus einer einzelnen Zelle: In der Hirnrinde beispielsweise besitzt eine einzelne Nervenzelle bis zu 10000 Synapsen, also Eingänge von anderen Zellen. All diese Eingänge werden von der Nervenzelle integriert und führen zu einem spezifischen Ausgang. Veränderungen an den Eingängen, den Synapsen, führen daher zu veränderten Ausgängen. Die Zelle erhält so die Möglichkeit zu „entscheiden“, welche Informationen sie durchlassen will und welche nicht. Dies ist das Grundprinzip von Lernen und Gedächtnis. Diese Veränderungen an Synapsen können elektrisch herbeigeführt werden und kurzlebig sein (Kurzzeitgedächtnis), die Synapsen sind aber auch chemisch-molekular und damit dauerhaft veränderbar (Langzeitgedächtnis). Informationen im Kurzzeitgedächtnis werden also elektrisch repräsentiert. Die Einspeicherung von Informationen in das Kurzzeitgedächtnis ist schnell und flexibel, birgt aber den Nachteil, daß nicht mehrere Informationen nebeneinander koexistieren können: Neue Informationen, die ebenfalls elektrische eingespeichert werden, überschreiben den Kurzzeitspeicher. Sollen die Informationen in das Langzeitgedächtnis übertragen werden, müssen die Synapsen langfristig umgebaut werden. Rezeptoren, die in der elektrischen Speicherung involviert sind, senden daher ein Signal an den Zellkern der Nervenzelle, wodurch in der Folge Gene aktiviert und Proteine synthetisiert werden. Diese Proteine werden dann für den Umbau der Synapsen verwendet. Dieser Prozeß der Übertragung von Information vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis ist unwillkürlich und dauert eine gewisse Zeit, in der Regel mindestens 24 Stunden. In dieser Zeit ist der Prozeß störbar, z. B. durch neue Information, aber besonders auch durch Fernsehkonsum oder Computerspiele. Er ist aber auch zu fördern, etwa durch die wiederholte Präsentation der gleichen Information nach einer gewissen Zeit. Für den Schulalltag läßt sich aus diesen Erkenntnissen ableiten, daß die Überfrachtung mit verschiedenen Lerninhalten im Laufe etwa eines Vormittags dem Lernprozeß eher hinderlich, die gezielte Rekapitulation des Unterrichtsstoffes am Nachmittag, etwa durch Hausaufgaben, dem Lernerfolg aber dienlich ist. Der Lernprozeß muß daher durch eine gezielte Abfolge von Stoffpräsentation, Pausen und Rekapitulation sinnvoll strukturiert werden. Ganztagsschulen könnten ein Modell sein, insbesondere denjenigen Schülern zu helfen, denen die eigene Freizeitgestaltung am Nachmittag weitgehend selbst überlassen wird und die dadurch überproportional stark zu Fernseh- und Computerspielkonsum neigen (Hauptproblemgruppe sind hier männliche Hauptschüler aus sozial schwachen Familien im Alter zwischen 13 und 16 Jahren). Von zentraler Bedeutung für eine Vielzahl von Lernvorgängen ist des weiteren die Motivation des lernenden Individuums. Motivation kann aus grundsätzlich zwei Antrieben resultieren: Dem Wunsch nach Belohnung, sowie dem Wunsch nach Vermeidung von Strafe. Das Gehirn besitzt in diesem Zusammenhang ein eigenes, internes Belohnungssystem. Dies umfaßt Hirnregionen in der frontalen Hirnrinde, die bei Lernvorgängen eine Rolle spielen. In Tierversuchen konnte gezeigt werden, daß diese Regionen in den Phasen eines Lernvorgangs, in denen eine Strategie gebildet wird, Dopamin ausschütten, das wiederum zu einer Ausschüttung von Opiaten führt. Erfolg beim Lernen, das Erlebnis, etwas verstanden zu haben („Aha-Effekt“), führt so zu einer guten Stimmung, und das Verstandene wird gespeichert. Dieses System kann allerdings in zweifacher Hinsicht frustriert werden: Zum einen, wenn der Lernstoff zu einfach ist. In diesem Fall ist der Dopaminausstoß so gering, daß der Effekt zu vernachlässigen ist. Zum anderen wenn der Stoff so schwer ist, daß der AhaEffekt nicht eintritt, was zu Aggression und in der Folge Passivität führen kann. Im Tierexperiment kann sich diese Passivität oder Lethargie auf andere Verhaltensweisen übertragen, und man spricht dann von „erlernter Hilflosigkeit“. Was in diesem Zusammenhang als leicht oder schwer empfunden wird, kann, in Abhängigkeit des gewählten Lehrkonzeptes, von Individuum zu Individuum sehr verschieden sein. Eine Lernstrategie kann daher niemals für alle Schüler gleichermaßen geeignet sein. Schließlich ist es von zum Teil entscheidender Bedeutung, wann im Laufe der persönlichen Entwicklung ein bestimmter Lehrinhalt vermittelt werden soll. Für bestimmte Lehrinhalte existieren kritische Phasen, in denen das zu Lernende präsentiert werden muß, um gelernt werden zu können. Verpaßt man diese Phasen, wird das Erlernen dieses spezifischen Stoffes wesentlich schwieriger bis unmöglich („Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“). Besonders deutlich wird dieses Prinzip beim Spracherwerb, für den mittlerweile gezeigt werden konnte, daß bestimmte Laute (Phoneme) aber auch grammatikalische Strukturen zu bestimmten kritischen Phasen erlernt werden müssen. So können Japaner etwa das „r“ nicht mehr erlernen, wenn sie es in ihrer frühen Kindheit nie gehört haben. Diese Beobachtung lehrt uns, Lerninhalte möglichst früh (lieber zu früh als zu spät) zu präsentieren. Bereits im Kindergarten sind Kinder in der Lage, abstrakte Konzepte wie zum Beispiel den Zahlbegriff zu erfassen. Um das in diesen frühen Jahren vorhandene Lernpotential nicht zu verschenken, ist die vorschulische Bildung entsprechend zu stärken.