2 Begriffsklärungen - AIDS

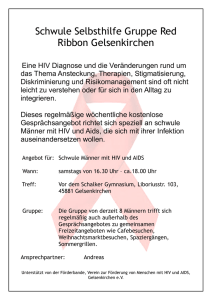

Werbung