Entwicklungsphasen

Werbung

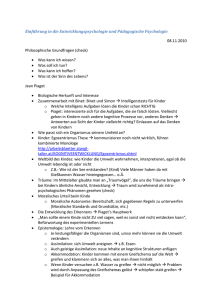

Gudjons, H.: Pädagogisches Grundwissen. (S. 110-124) 5.1.3 Entwicklungspsychologische Modelle Einige Begriffe sind grundsätzlich zu unterscheiden: a) Entwicklung, b) Reifung und c) Wachstum. a) Mit Entwicklung ist die ganzheitliche Veränderung eines Menschen gemeint, die oft durch das organische Substrat entscheidend bedingt ist, überdies aber kognitive, affektive und sonstige Faktoren einschließt (Baacke 2003). Entwicklung erfolgt nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten und dauert lebenslang. Im Folgenden wird die Entwicklung im Kindes- und Jugendalter durch drei der bekanntesten Phasenmodelle beschrieben, die jeweils einen besonderen Aspekt akzentuieren: Eriksons psychoanalytisches Modell, Piagets Stadien der kognitiven Entwicklung und Kohlbergs Theorie der moralischen Entwicklung. Auf die im mense Fülle der empirischen Befunde der Entwicklungspsychologie kann hierbei natürlich nicht eingegangen werden (vgl. Brazelton 1995, Oerter/Montada 2002, Baacke 2003, 2004, Fend 2003 - mit umfangreicher Literatur). Und: Die Entwicklung von Jungen und Mädchen wird in der neueren Forschung geschlechter-different betrachtet (Fast 1991, Mertens 1992). Die Bedeutung des Geschlechtes für die Persönlichkeit, ihre Entwicklung und die Neugestaltung der Geschlechterverhältnisse, aber auch für eine geschlechterbezogene Erziehung hat Hannelore Faulstich-Wieland (2003, 2004) im Rahmen der Gender-Forschung umfassend entwickelt. b) Davon abzugrenzen ist der Begriff der Reifung, der »als der endogen, genetisch gesteuerte Anteil der Entwicklung angesehen« wird (Schraml 1990, 77). (Allerdings ist auch Reifung nicht ganz unbeeinflusst von Umweltbedingungen, wie z.B. die sog. Akzeleration zeigt: Körperliche Reife - z.B. die biologische Geschlechtsreife - verlagerte sich in den letzten 100 Jahren nach vorne: Menarchealter der Mädchen 1869 war im Schnitt 15,6 Jahre, 1967 aber bereits 13,3 Jahre, ferner nahmen Geburtsgewicht und Längenwachstum im Durchschnitt zu u.a.m. - was allgemein auf die verbesserten Lebensbedingungen wie materielle und ärztliche Versorgung oder Ernährung etc. zurückgeführt wird.) (Berndt 1982, 180) c) Unter Wachstum wird heute überwiegend die Größen- und Massenzunahme des Körpers oder der Körperteile verstanden (Berndt 1982, 140). Aus »Reifungsschüben« eine Phasengliederung der kindlichen Entwicklung abzuleiten wäre ein Rückfall in ein biologistisches Denken. Wenn man heute dennoch Phasengliederungen findet, dann gehen in sie auch Bedingungen ein, die Kultur und Umwelt für bestimmte Abschnitte setzen (z.B. die Schule). So erscheint es pragmatisch sinnvoll, folgende (mit Varianten doch heute generell übliche) Ein teilung zu treffen: 1. Säuglingsalter (Geburt bis zum 1. Lebensjahr) 2. Kindesalter (1. bis 12. Lebensjahr) a) frühe Kindheit (1. bis 6. Lebensjahr) b) mittlere Kindheit (6. bis 10. Lebensjahr) c) späte Kindheit (10. bis 12. Lebensjahr) 3. Jugendalter (12. bis 18.ff. Lebensjahr) 4. Erwachsenenalter 5. Alter Neue Befunde der Säuglingsforschung (Dornes 1993, Goppel 1994, Rittelmeyer 2005) zeigen anthropologisch überzeugend, dass der Mensch von Anfang an von innen heraus Aktivität entfaltet und Erfahrungen »organisiert«. Der »kompetente Säugling« (Dornes 1993) verfügt über eine erstaunliche kognitive Ausstattung und differenzierte Wahrnehmungen, wirkt aktiv auf die Umgebung ein. Der Mensch ist also von Anfang an ein interaktives Wesen, das sich eine bedeutsame Welt konstruiert, »Sinn« für sich schafft. a) Erik H. Erikson: Entwicklung als Weg zur Identität Erik Homburger Erikson (1902 in Frankfurt/M. geboren, Psychoanalytiker und Psychiater in den USA, gestorben 1993, zur Biographie: Conzen 1997) ist Mitte der 60er Jahre in Deutschland bekannt geworden. (Ausführliche Interpretation bei Berk 2005) Sein Modell unterscheidet sich von bisherigen psychoanalytischen Entwicklungstheorien (z.B. Freud) durch einige grundlegende Elemente: • • • Er fasst menschliche Entwicklung als einen lebenslangen Prozess auf (life span developraent), Identität entsteht in einer Stufenfolge aufeinander aufbauender Krisenbewältigungen, diese Krisen können nur im Zusammenhang mit dem Umkreis der Beziehungspersonen (z.B. Eltern, Gleichaltrige), den Elementen der Sozialordnung (z.B. Gesetze, Wirtschaftsleben), mit psychosozialen und psychosexuellen Modalitäten (z.B. »Festhalten/Loslassen« in der analen Phase) verstanden werden (Erikson 1966/2000, 2l4f). Das Diagramm (Abb. 10) zeigt acht Krisen. Es fällt auf, dass Erikson exemplarisch für das Jugendalter mit der Krise »Identität gg. Identitätsdiffusion« in der Waagerechten angibt, was die vorherigen Krisen sozusagen an »Unterthemen« für diese Altersphase Jugend abwerfen (epigenetisches Grundprinzip, s.u.): Das Jugendalter steht nicht isoliert, sondern kann nur verstanden werden im Zusammenhang der »Ergebnisse« der bisherigen Krisenbewältigungen. Beispiel: Wurde die Krise im Schulalter (IV) »Werksinn gegen Minderwertigkeitsgefühl« positiv gelöst, kann die Jugendkrise auf Zutrauen zur eigenen Leistung bauen, wurde sie negativ gelöst, belastet Arbeitslähmung die Entwicklung det jugendlichen Identität. - In der senkrechten Spalte Nr. 5 ist hingegen die »Summierung« der Identitätsproblematik im bisherigen Lebensverlauf abgebildet. Erikson legt Wert darauf, dass die Entwicklung nach einem »epigenetischen Prinzip« abläuft, also »einen Grundplan hat, dem die einzelnen Teile folgen« (ebd., 57). Alle Phasen sind insofern miteinander verbunden, als a) sie aufeinander aufbauen, b) jede Krise schon ihre Vorläufer in der Entwicklung hatte und auch nach »Bewältigung« als Thema noch vorhanden ist und c) die Lösungen der Probleme von der »richtigen Entwicklung zur rechten Zeit« (ebd., 59) abhängen. Ein Beispiel macht deutlich, was gemeint ist: Autonomie baut auf das gewonnene Urvertrauen auf (a). Autonomiestreben ist durchaus in Vorformen schon beim Säugling beobachtbar (etwa in den zornigen Befreiungsversuchen beim Festhalten einer Hand) und ist - gleichsam in einem andern Aggregatzustand — auch im Erwachsenenalter noch relevant (b). Autonomie gegenüber Scham und Zweifel ist eine Entwicklungsaufgabe, die ihre rechte Zeit im Kleinkindalter hat (c). Immer wieder missverstanden wird der Begriff der »Krise« bei Erikson. Krise ist nicht identisch mit Störung der Entwicklung oder einem nicht normalen Entwicklungsverlauf. Jede Komponente, vom »Urvertrauen« bis zur »Integrität« im reifen Erwachsenalter, »kommt zu ihrem Höhepunkt, tritt in ihre kritische Phase und erfährt ihre bleibende Lösung gegen Ende des betreffenden Stadiums« (ebd., 60). Krise in diesem Sinn ist konstitutiver Bestandteil der normalen Entwicklung. Für die Zeit bis zur Pubertät bzw. zum Jugendalter sind bei Erikson die ersten vier Stufen von Bedeutung: * * * Stufe I — Ur-Vertrauen gegen Ur-Misstrauen: Es ist die früheste Erfahrung des Menschen, entweder Verlässlichkeit der ersten Bezugsperson zu erleben oder mangelnde Konstanz, Unzuverlässigkeit oder Vernachlässigung. Von der Qualität der ersten Beziehung hängt es ab, ob das Kind ein Gefühl des Sich-Verlassen-Dürfens in Bezug auf die Glaubwürdigkeit anderer wie die Zuverlässigkeit seiner selbst entwickelt. Diese tief ins Unbewusste hineinreichende Ur-Erfahrung ist der »Eckstein der gesunden Persönlichkeit« (ebd., 63). Misslingt dies, gewinnt ein grundlegendes Gefühl, dass die Welt und man selbst nicht in Ordnung seien, die Überhand: Ur-Misstrauen. Stufe II — Autonomie gegen Scham und Zweifel: Es ist die Zeit der Reifung des Muskelsystems, insbesondere der Ausscheidungsorgane, die dem Kind das Experimentieren mit den Grundmodalitäten »Festhalten« und »Loslassen« ermöglichen. Aber über die Sauberkeitserziehung hinaus entwickelt sich die »allgemeine Fähigkeit, ja das heftige Bedürfnis, mit Willen fallen zu lassen und wegzuwerfen und das Festhalten und Loslassen abwechselnd zu üben« (ebd., 76). Für die Persönlichkeitsstruktur liegt hier die Schaltstelle zur Zwanghaftigkeit, die das Festhalten (in vielerlei Hinsicht) übermäßig betont, vom extremen Konservativismus bis zu Pedanterie und Geiz. In einer gesunden Entwicklung entsteht aus »einer Empfindung der Selbstbeherrschung ohne Verlust des Selbstgefühls ... ein dauerndes Gefühl von Autonomie und Stolz« (ebd., 78). Greifen Eltern z.B. durch eine rigide Reinlichkeitsdressur (aber auch durch permanentes Brechen des kindlichen Trotzes) ein, verliert das Kind das Gefühl der Selbstkontrolle und Autonomie, es entsteht ein dauerndes Gefühl von Scham und Zweifel. Stufe III - Initiative gegen Schuldgefühl: Die auch von der empirischen Entwicklungspsychologie bestätigten kräftigen Tendenzen der 4- bis 6-Jährigen zur Erweiterung der Bewegungsmöglichkeiten, der Vervollkommnung des Sprachvermögens und der Ausweitung der kindlichen Vorstellungswelt begünstigen die Entfaltung »ungebrochener Initiative als Grundlage eines hoch gespannten und doch realistischen Strebens nach Leistung und Unabhängigkeit« (ebd., 88f.). Gegenpol ist die Entstehung eines Gefühls beim Kind, »dass es selbst oder doch seine Triebe ihrem Wesen nach schlecht seien« (ebd., 95), es entsteht ein Schuldgefühl, das sich »Verbrechen« zuschreibt, die es – schon rein biologisch - gar nicht begehen könnte (Inzestfantasien). Stufe IV — Werksinn gegen Minderwertigkeitsgefühl: Psychodynamisch gesehen ist das Kind jetzt reif für die »Schule« (wobei sich in allen Kulturen irgendwelche Formen mehr oder minder systematischer Unterweisung in dieser Altersstufe finden). Kinder wollen jetzt »das Gefühl haben, auch nützlich zu sein, etwas machen zu können und es sogar gut und vollkommen zu machen; dies nenne ich den Werksinn« (ebd., 102). Kinder lernen, sich Anerkennung zu verschaffen, indem sie etwas produzieren und Fleiß aufwenden; sie haben Lust an der Vollendung eines Werkes. - Die Gefahr dieser Stufe ist die Entwicklung eines Gefühls von Unzulänglichkeit und Minderwertigkeit. (Hier zeigt sich, wie wichtig es für die Grundschule ist, Kinder nicht frühzeitig zu selektieren, sitzen zu lassen o.a. und ihnen damit ein grundlegend minderwertiges Leistungsselbstbild zu vermitteln.) Stufe V — Identität gegen Identitätsdiffusion: Im Zusammenhang mit den einschneidenden körperlichen Veränderungen in der beginnenden Jugendzeit stellt sich nun die Aufgabe, die in den bisherigen Krisenlösungen gesammelten Ich- Werte in eine Ich-Identität münden zu lassen. Alles kreist um die Frage: Wer bin ich, wer bin ich nicht? - Misslingt diese Aufgabe, sich selbst »zusammenzuhalten«, kommt es zur Identitätsdiffusion. Stufe VI - Intimität gegen Isolierung: Die Fähigkeit zur Intimität, zur Aufnahme stabilerer Beziehungen, ist mit dem frühen Erwachsenenalter verbunden, ihr Negativpol ist eine generelle Distanzierung, die andere Menschen abwehrt und sich selbst isoliert. Stufe VII — Generativität gegen Selbstabsorption: Im Erwachsenenalter bildet sich das Streben nach Generativität im Sinne eines Interesses an der Gründung und Erziehung einer neuen Generation, möglich aber auch in der Form genereller schöpferischer, »hervorbringender« Leistung. Das Gegenteil ist die Verarmung zwischenmenschlicher Beziehungen, Desinteresse an der Weitergabe kultureller Traditionen, ein Gefühl der Stagnation - von Erikson Selbstabsorption genannt. Stufe VIII — Integrität gegen Lebensekel: Im reifen Erwachsenenalter — bis zum Tod — hat der Mensch zur Annahme seines einen und einzigen Lebenszyklus (einschließlich der Menschen, die für ihn notwendig da sein mussten) gefunden und vermag ihm Sinn zu geben - oder Enttäuschung und Verzweiflung führen zu Lebensüberdruss und Lebensekel. - In einer neueren Arbeit hat Erikson dann besonders diese späten Krisen in der menschlichen Entwicklung entfaltet (Erikson 1988). Insgesamt sollte man Eriksons Modell jedoch nicht ontologisieren (als sei dies ein geheimer Schöpfungsplan, der für alle Zeiten unabänderlich gelte), auch nicht als Mythos vom heilen Leben (der amerikanischen Mittel- und Oberschicht) missverstehen, sondern als ein heuristisches Modell betrachten, das mit seinen Hypothesen uns helfen kann, die menschliche Entwicklung - und mögliche Fehlentwicklungen! - schärfer zu sehen und besser zu verstehen (zur Kritik u.a. Murray 1986, zur Perspektive »auf Eriksons Schultern«: Krappmann 1997). Eriksons Modell hat auch zahlreiche empirische Studien (klinische Interviews) inspiriert (zusammenfassend Marcia u.a. 1993). Einen anderen - wenn man so will spezielleren - Akzent setzt der Genfer Jean Piaget in seiner Theorie der geistigen Entwicklung des Kindes. b) J. Piaget: Kognitive Entwicklungsphasen des Kindes Für dieses Modell sind folgende Grundannahmen und Hauptbegriffe wichtig: 1. Für Piaget (1896-1980) (vgl. Furth 1972, Ginsburg/Opper 1998, Katzenbach/Steenbuck 2000, Oerter/ Montada 2002,) ist der Zusammenhang von Handeln und Denken grundlegend. Das Handeln des Subjekts mit Gegenständen produziert sowohl Erkenntnis als auch aufgrund entstehender Denkstrukturen neue Möglichkeiten des Handelns. (Piaget 2003) 2. In solchen Operationen (anfangs konkret, auf Gegenstände bezogen, später geistig, als formale Intelligenz) geschieht Erkennen, und indem es sich vollzieht, organisiert es sich in Strukturen (oder Schemata, wie Piaget auch sagt), also in allgemeinen Regeln, Mustern, Kompetenzen, Systemen. 3. Diese Strukturen entwickeln sich, haben also einen genetischen Aspekt. Piagets Werk wird darum auch als struktur-genetische Theorie bezeichnet. Das Denkvermögen des Menschen »reift« also nicht von sich aus, sondern entwickelt sich durch Umgang mit der Welt, ihren Gegenständen und Personen. 4. Diese Entwicklung vollzieht sich in irreversiblen Stufen, von denen die jeweils frühere Voraussetzung für die spätere ist. 5. In der Entwicklung spielen »Akkommodation« und »Assimilation« zusammen. Zunächst zur Akkommodation: Das Schema oder die Struktur des »Greifens« z.B. wird vom Kind je nach zu greifendem Gegenstand anders verwirklicht, beim Bauklotz anders als bei einer Feder - das Schema wird an den Gegen stand oder die Situation »akkommodiert«, d.h. angepasst. - Unter Assimilation wird die Anpassung der Umwelt an die eigenen geistigen Schemata verstanden. Wenn z.B. ein vierjähriges Kind sagt: »Die Wolken gehen sehr langsam, weil sie keine Füße und Beine haben: Sie machen sich lang wie Würmer und die Raupen, daher gehen sie so langsam« (Piaget 1969, 317), dann hat das Kind offenbar ein Konzept der Fortbewegung (hier der Würmer), an das es die Erscheinung der Wolken assimiliert - in diesem Fall führt das zu einer alterstypischen animistischen Fehldeutung. Assimilation ist also die »Einverleibung«, wie Piaget auch sagt, die Aufnahme eines Gegenstandes in ein geistiges Schema, oder anders gesagt: die Anwendung eines Konzeptes auf ein Phänomen der Umwelt. 6. Damit wird klar, dass dieses Ineinander von Akkommodation und Assimilation zur Ausbildung und Differenzierung der Strukturen (oder Schemata) führt, z.B. Wahrnehmungs-, Orientierungs- oder Deutungsschemata. Gleichsam der Motor dieser Entwicklung ist das Streben nach Äquilibration (Findung von Gleichgewicht). Aus der Erfahrung eines Ungleichgewichtes, eines Widerspruchs oder kognitiven Konfliktes entsteht der Impuls zur inneren Koordination und zum Aufbau immer komplexerer Strukturen. 7. Von der Entwicklung der Intelligenz als ständiger »Höherentwicklung« von Strukturen durch Interaktion mit der Umwelt her lassen sich auch Strukturierungsprozesse in andern Bereichen (wie z.B. im sozialen Bereich, im Spiel, in der Sprache, im Gefühlsleben) erklären. So nimmt es nicht wunder, dass Piaget sich auch ausführlich mit der Entwicklung des moralischen Urteils beim Kind beschäftigt hat. Entwicklungsphasen Ohne auf Untergliederungen im Einzelnen einzugehen, lässt sich die geistige Entwicklung des Kindes in vier Hauptphasen zusammenfassen (Piaget 1972, Oerter/ Montada2002): Entwicklimgsphase nach Piaget 1. Sensumotorische Phase (von der Geburt bis etwa zum 2. Lebensjahr) 2. Präoperationale Phase (2 bis etwa 6/7 Jahre) 3. Phase der konkreten Operationen (7 bis etwa 11/12 Jahre) 4. Phase der formalen Operationen (ab 11./12. Lebensjahr) Zur sensumotorischen Phase (1): Schon im frühesten Säuglingsalter (und wie wir heute wissen: auch schon vorgeburtlich) wird das angeborene Potential der Reflexe geübt, dann wird die Koordination von Reflexen und Reaktionen entwickelt (z.B. spielen sich Augenbewegung und Handbewegung aufeinander ein), sodann entdeckt der Säugling die Mittel-Zweck-Wirkung (er/sie kann z.B. durch Strampeln ein Glöckchen klingen lassen), erworbene Handlungschemata werden auf neue Situationen angewendet (versteckt man z.B. ein Spielzeug, beginnt er/sie zu suchen). Gegen Ende des ersten Lebensjahres wird aktiv selbst ausprobiert, und gegen Ende der sensumotorischen Phase kann das Kind in der Vorstellung die Ergebnisse seiner Handlung antizipieren (das Kind mag z.B. einen Stock dazu benutzen, Gegenstände in seine Reichweite zu bringen, obwohl es den Stock vorher niemals in dieser Weise verwendet hat); Handlungen scheinen innerlich vollzogen zu werden, was den Übergang zu einer neuen Form des Denkens charakterisiert. Zur präoperationalen Phase (2): Die sensumotorische Periode ist »beendet«, wenn das Kind anfängt, Vorstellungen und Symbole in seinem Denken zu benutzen. Vor allem mit der Sprache, aber auch im Spiel lernt das Kind zunehmend, mit symbolischen Beziehungen umzugehen. Es ist besonders zwischen zwei und vier Jahren noch egozentrisch, d.h., es kann noch nicht den Blickwinkel eines andern einnehmen und bemüht sich noch nicht, seine Mitteilungen an die Bedürfnisse des Gegenübers anzupassen. Auch im Wahrnehmungsbereich — Piaget hat dies an seinem »Drei-Berge-Versuch« (einem Modell) nachgewiesen - weiß das Kind noch nicht, dass es verschiedenen Ansichten von unterschiedlichen Perspektiven aus gibt, es hält seine aktuelle Sicht für die einzige Ansicht, nicht für eine unter vielen. Auch die Invarianz physikalischer Konstanten der Objekte (Substanz, Gewicht, Volumen) kann das Kind noch nicht erkennen, weil es seine Wahrnehmung auf einen oder wenige Aspekte zentriert. Dazu Piagets wohl bekanntester Versuch: Füllt man zwei gleiche Gläser mit der gleichen Menge einer Flüssigkeit, lässt sich von 4- bis 5-jährigen Kindern bestätigen, dass es sich um gleich viel »Saft« handelt, und füllt dann ein Glas um in ein höheres, schmaleres Glas, so wird die Mehrzahl der Kinder behaupten, dass in dem neuen Glas mehr Flüssigkeit sei, weil ja »der Saft viel höher ist als in dem andern Glas«. Erst ab 7,6 Jahren verstehen die Kinder die Invarianz der Substanz, erst ab 10,0 Jahren auch die des Gewichtes und ab 11,6 die des Volumens, was zeigt, welche enorme Steigerung der Wahrnehmungs- und Kombinationsfähigkeit in der Deutung z.B. physikalischer Phänomene in der folgenden Phase liegt. und Unterklassen s.o.), es kann einfache logische Vorgänge — Operationen - mit Hilfe von deduktiven Überlegungen von Anfang bis Ende richtig durchführen, es führt eine »innerliche Diskussion« (Piaget 1972, 227). Im Zusammenhang mit der Erweiterung seiner Sprachkompetenz entwickelt sich auch sein Gedächtnis. - Aber seine Logik wendet das Kind nur auf konkrete Ereignisse, Wahrnehmungen und Vorstellungen von konkreten Ereignissen an. Hypothetische Fragen und abstrakte Begriffe sind ihm noch fremd. - Im sozialen Bereich (s.o.: Bedeutung der Gleichaltrigen-Gruppe!) lernt es Regelstrukturen und das Prinzip der Gleichheit. Zur Phase der formalen Operationen (4): War das Kind in der vorigen Phase mit seinem konkret-operatorischen Denken noch beschränkt auf gegebene Informationen (seien sie konkret-anschaulich oder sprachlich, also in abstrakter Weise, repräsentiert), so ist das entscheidende Merkmal des formal-operatorischen Stadiums, dass das Denken des Kindes nun über vorgegebene Informationen hinausreicht. Der Jugendliche kann Hypothesen über mögliche Problemlösungen aufstellen und dabei viele veränderliche Faktoren gleichzeitig im Gedächtnis behalten (Müssen 1991,64). Der Pendelversuch (Oerter/Montada 2002) zeigt dies: Stellt man Schülern unterschiedlichen Alters die Frage, von Abb. 11: Invarianz der Menge (aus: Oerter/Montada 2002) Auch die Fähigkeit zur Klassenbildung ist bei Kindern von zwei bis vier Jahren noch nicht vorhanden, sie ordnen Figuren mit verschiedenen Merkmalen (Farbe, Größe) nicht nach einem leitenden Grundsatz, erst im Alter von fünf bis sieben Jahren bringen sie diese in Klassen zusammen (Form, Farbe, Größe). Aber sie können noch nicht reversibel mit Klassen umgehen, d.h. gleichzeitig über einen Teil und das Ganze nachdenken, Ober- und Unterklassen bilden und gleichzeitig wieder davon abstrahieren. Dazu wieder ein Beispiel: Auf einem Bild mit Jungen und Mädchen ordnen Kinder jede Figur einer der beiden Klassen zu, aber nicht gleichzeitig zur Klasse »Kinder«. Ist nämlich gleichzeitig nach der Anzahl der Mädchen und der der »Kinder« gefragt, kann diese Frage noch nicht beantwortet werden. — Versteht man eine Operation als eine verinnerlichte, gleichsam ins Denken übergegangene (interiori-sierte) Handlung, dann wird auch die Bezeichnung des in dieser Phase noch stark an die unmittelbaren Wahrnehmungen gebundenen Denkens als präoperational verständlich. Gleichwohl experimentiert das Kind mit gelernten Regeln und Rollen. Es ist gegen Ende der präoperativen Phase auch in der Lage, die Komplementarität von Rollen einzusehen und damit die Grundlage zur Übernahme z.B. der Geschlechtsrolle zu legen. Zur Phase der konkreten Operationen (3): Ihr Beginn fällt zusammen mit dem Beginn der Schule. Das ist sicher kein Zufall. Eine entscheidende Lernphase beginnt. Wir sahen bereits, dass sich das Kind den Invarianzbegriff aneignet, weil es nunmehr in der Lage ist, verschiedene Relationen miteinander zu koordinieren (»was an Breite des Glases weggenommen wird, wird durch die Höhe wieder ausgeglichen«). Es lernt ebenso den Begriff der Umkehrbarkeit oder Reversibilität: Es kann in Gedanken Schritte zurückverfolgen, Handlungen »ungültig« machen und die Ausgangssituation wieder herstellen. Der Zahlbegriff, seine Konzeptionen von Raum und Zeit entwickeln sich. Es kann eine Menge unterschiedlich langer Stäbe richtig sortieren (Seriation asymmetrischer Relationen), das Bund versteht Beziehungen (z.B. zwischen Klassen welchen Faktoren die Frequenz eines Pendels abhängt, so wird das Vorschulkind nur eine der beiden demonstrierten Dimensionen (kurzer/schwerer Pendel oder langer/ leichter) beachten, das Grundschulkind wird schon zwei Merkmale kombinieren (ein kurzer und schwerer Pendel schwinge schneller), der Sekundarstufenschüler wird sagen, dass die Frage erst dann zu beantworten ist, wenn er neben den zwei gegebenen Kombinationen (kurz/schwer und lang/ leicht) auch die andern beiden überprüft hat: kurz/leicht und lang/schwer. Der Jugendliche abstrahiert aus Beobachtungen und Aussagen mögliche Einflussvariablen. Dabei erstellt er ein System möglicher Kombinationen solcher Einflussvariablen, das prinzipiell vollständig überprüft werden muss, bevor eine korrekte Antwort gegeben werden kann. Diese Fähigkeit zur »wissenschaftlichen« Denkweise bezieht sich auch auf allgemeine Lebensprobleme, allgemeine Gesetze und Prinzipien. Inzwischen ist Piagets Theorie auch heftig kritisiert worden (Einsiedler 2005, 330ff.). Zentrale Punkte: Zu schmale Basis (Kinder und Enkel statt repräsentativer Untersuchungen), kein Nachweis der globalen Sichtweise einer einheitlichen kognitiven Fähigkeit in einem Stadium, fehlender empirischer Nachweis für die qualitativen Sprünge z.B. im 6./7. und im 11./12. Lebensjahr, Überbetonung der kognitiven Seite der Entwicklung, Deutung der kindlichen Entwicklung von ihrem anzustrebenden Endstadium her (es geht um das naturwissenschaftlich-logische Denken), erhebliche Missverständnisse bei der Dechiffrierung des Sinnes kindlicher Handlungen, Kultur- und Schichtabhängigkeit der Sichtweise. Vor allem Elsbeth Stern (Stern 2002), Forscherin am Max-Planck-Institut, hat in empirischen Studien nachgewiesen: Kinder haben nicht wie bei Piaget allgemeine, sondern bereichsspezifische Alltagsvorstellungen, die ohne »Phasen« oder Sprünge langsam umstrukturiert werden, also ist der kumulative Wissenserwerb der Motor der Entwicklung, nicht die von Piaget angenommene kognitive Struktur. Außerdem ist das Grundschulalter durch metakognitive Kompetenz (also durch die Fähigkeit zur Reflexion des eigenen Lernprozesses) hochgradig beeinflussbar. Ferner: Bereits Viertklässler können durchaus abstrakte visuell-räumliche Repräsentationen (z.B. Diagramme, Koordinatensysteme) verstehen, insofern sind sogar abstrakte Symbolsysteme (allerdings immer verbunden mit konkreten Anschauungselementen) hilfreicher als die viel gerühmte Fixierung allein auf die konkrete Anschauung (Einsiedler 2005, 331). Die bleibende Bedeutung des Modells von Piaget liegt dennoch in der Erkenntnis, dass kindliche Entwicklung ein selbstkonstruktiver Prozess durch Interaktion mit der Umwelt ist, der entsprechend pädagogisch angeregt werden kann. Also ist im Unterricht Sorge dafür zu tragen, dass die Schule nicht Wissenselemente aufpfropft, die noch gar nicht in die bestehende kognitive Struktur eingeordnet werden können. Die Sichtweise einer langsamen und in strukturierten Phasen verlaufenden Entwicklung legt nahe, Erkenntnisprozesse beim Kind sorgfältig durch »passende« Problemangebote zu fördern, — statt eine auswendig gelernte Reproduktion fremder Erkenntnisse zu verlangen: eine zentrale Begründungsbasis für den entdeckenden Unterricht! (Vgl. Kapitel 9: Didaktik) c) L. Kohlberg: Moralische Entwicklung Der Amerikaner Lawrence Kohlberg (1927—1987) wurde angeregt durch Piagets Forschungen, nach denen der intellek-tuellen Kompetenz und Entwicklungslogik eine moralische entspricht (als sehr hilfreiche Einführung: Garz 1996). Durch Längsschnittuntersuchungen und interkulturelle Forschungen kam Kohlberg auf drei Stadien der Moralentwicklung, die jeweils in zwei Stufen unterteilt sind, insgesamt also sechs Stufen. Kohlberg formulierte moralische Dilemmata (etwa das »Heinz-Dilemma«, nach dem der zahlungsunfähige Ehemann »Heinz« vor der Frage steht, ob er ein lebensrettendes Medikament für seine todkranke Ehefrau aus der Apotheke stehlen soll. Ein anderes Dilemma: »Ist es besser, das Leben einer wichtigen Person zu retten oder das Leben vieler unwichtiger Personen zu retten?«). Kohlberg untersuchte auf diese Weise die Entwicklung der Begründungen normativer Urteile und Orientierungen (Kohlberg 1974, Kohlberg/Turiel 1978, Baacke 2003, Oerter/Montada 2002, Kegan 1991). Stadien der Moralentwicklung nach Kohlberg Stadium I: Vorkonventionelles Niveau Stufe 1: Orientierung an Strafe und Gehorsam Stufe 2: Naiver instrumenteller Hedonismus Stadium II: Konventionelles Niveau Stufe 3: Orientierung am Ideal des »guten Kindes« Stufe 4: Orientierung an »law and order« Stadium III: Postkonventionelles Stadium (Moral selbst gesetzter Stufe 5: Legalistische Orientierung am Sozialkontrakt, Anerkennung demokratischer Gesetzgebung Stufe 6: Orientierung am Gewissen oder an universalen ethischen Prinzipien Prinzipien) Stufe 1 ist durch eine Orientierung an Bestrafung und Gehorsam gekennzeichnet. Es gibt noch keinen Respekt vor einer tiefer liegenden Moralordnung, Strafvermeidung im Sinne der Vermeidung physischer Konsequenzen wird gesucht (Stehlen des Medikaments führt zu Gefängnis Medikament verlieren). Das Verhalten des Kindes orientiert sich an Autoritätspersonen sowie deren Strafe und Lob. Stufe 2 zeigt eine naive instrumentelle Orientierung: »Eine Hand wäscht die andere.« Maßstab für Gegenseitigkeit und für gerechtes Teilen sind die eigenen Bedürfnisse, nicht Loyalität oder das Prinzip der Gerechtigkeit, insofern kann man von Hedonismus sprechen. (Heinz mag für den Diebstahl ins Gefängnis kommen, aber er hätte immer noch seine Frau - ein 13-jähriger Proband. Stufe 3 ist als Beginn des konventionellen Niveaus gekennzeichnet durch eine Tendenz zur Erhaltung wichtiger Sozialbeziehungen. Nicht mehr »wie du mir, so ich dir« gilt, sondern eigenes Verhalten will auch von andern anerkannt werden, daher die Wichtigkeit der primären Gruppen als Orientierungsrahmen. Es herrscht dabei aber die Konformität gegenüber Stereotypen oder Meinungen der Mehrheit vor. (Begründung für den Diebstahl: »Liebe hat keinen Preis«, 16-jähriger Proband.) Man stellt sich auch auf den Standpunkt des andern und folgt der »Goldenen Regel« (Was du nicht willst, daß man dir tu, das füg auch keinem andern zu) (Kegan, 1991, 80). Stufe 4 bringt dann die übergreifenden Systeme wie Staat und Religionsgemeinschaften ins Spiel. Oberstes Gebot ist die Erfüllung eines gegebenen Ordnungs- und Rechtssystems, seine Pflicht zu tun und Autoritäten anzuerkennen. Der Gehorsam gegenüber der vorhandenen sozialen Ordnung (Law-and-order-Haltung) um ihrer selbst willen ist eine erste Abstraktionsleistung, die der Fähigkeit zu formalen Operationen im Bereich der Intelligenzentwicklung entspricht. (21-jähriger Proband: »Eine Ehe ... bedeutet auch Verpflichtung, genau wie ein gesetzlicher Vertrag.«) Stufe 5 als erste des postkonventionellen Niveaus orientiert sich am Gesellschaftsvertrag, der prinzipiell zwischen den Beteiligten ausgehandelt — also auch verändert — werden kann. Von dieser Voraussetzung ist die Orientierung le-galistisch. Wichtig sind vernünftige Erwägungen, die die Nützlichkeit einer Entscheidung für möglichst viele einbeziehen. Daher ist verständlich, dass auch die Gerechtigkeit bei der Entscheidungsfindung (z.B. nach dem Prinzip der demokratischen Entscheidung) an Bedeutung gewinnt. (Zum Sterbehilfe-Dilemma wird z.B. dem Menschenrecht auf freie Entscheidung der Vorrang eingeräumt gegenüber dem positiven Recht der ärztlichen Verpflichtung, Leben zu verlängern.) Stufe 6— empirisch nicht oft vorzufinden — zeigt das Bemühen, allgemein gültige, abstrakte ethische Prinzipien zu finden (z.B. Kants kategorischer Imperativ). Nicht Normenkataloge sind Bezugspunkt für Entscheidungen, sondern allgemeine, universale Verfahren zur Prüfung von Entscheidungen. Die eigene Gewissensentscheidung wird an diesen ausgerichtet. 13 Jahre 16 Abb. 12: Entwicklung des moralischen Urteils nach Kohlberg (aus: Oerter/Montada 2002) Es ist allerdings mit dieser Stufenfolge nicht gesagt, dass alle Menschen sie erreichen, auch nicht, dass es eine genaue Alterszuordnung gibt, auch nicht, dass die Entwicklung »invariant« ist. Dennoch vermutet Kohlberg mit seinen internationalen Vergleichsuntersuchungen (z.B. USA, Taiwan, Mexiko), dass die von ihm entwickelte Stufenfolge generell auffindbar sei. Die Abbildung 12 (aus Oerter/Montada 2002) gibt einen groben Einblick in den Entwicklungsverlauf des moralischen Urteils bis etwa zum 16. Lebensjahr.Die Kritik an Kohlberg (vgl. Edelstein/Nunner-Winkler 1986, Lind 2000, Baacke 2003) hat außer methodischen Bedenken hervorgehoben, dass moralische Meinung und eigenes moralisches Handeln zweierlei Dinge sind. Bei Kohlberg antworteten alle: »Ich würde...» Außerdem bedarf nicht jede Lösung von Verhaltenskonflikten der höchsten Moralstufe (man geht auch schon mal in Eile bei rot über die Ampel, wenn weit und breit keiner zu sehen ist). Frühkindliche moralische Prägungen sowie die Psychodynamik, z.B. die Emotionalität oder das Unbewusste, würden zu wenig beachtet. Es gebe auch andere Werte wie Mitleid oder Liebe, nicht nur die von Kohlberg betonte Gerechtigkeit, ferner starke geschlechtsspezifische Unterschiede. Insbesondere die Kohlberg-Mitarbeiterin Carol Gilligan (1985) hat empirisch herausgearbeitet, dass weibliche Identität geprägt ist durch das moralische Bewusstsein des »care«, d.h. der Fürsorge und Verantwortung für andere - und für sich. Das ist - obwohl nicht an ein biologisches Geschlecht gebunden, doch überwiegend bei Frauen zu finden - etwas anderes als die äußerlich-rationalistische Moral männlicher Prinzipiengerechtigkeit. Gilligan sieht den Konvergenzpunkt beider »Moralen«, die nicht gegeneinander ausgespielt werden sollten, im ökologischen Prinzip: dem Überleben der Menschheit durch ein neues Verhältnis zur Natur, in dem fürsorgliches Denken, Vernetzung und Bezogenheit ebenso nötig sind wie Rationalität und Entscheidungskraft. (Zur Gesamtdiskussion »weiblicher Moral« vor allem Nunner-Winkler 1991). Schließlich bestimme der ganz spezifische Kontext ein moralisches Urteil und nicht nur die Entwicklungslogik. Dabei sei die Parallelität von kognitiver Entwicklung (Piaget!) und moralischer Entscheidungen empirisch nicht beweisbar. Viele dieser Kritikpunkte haben Kohlberg und seine Mitarbeiter aufgenommen, woraus sehr fruchtbare, z.T. Kohlberg widersprechende weiterführende Studien entstanden sind (Holstein 1976). Inzwischen gibt es auch Versuche, Kohlbergs Modell der moralischen Entwicklung schulpraktisch zu wenden: »Just-community-schools« entwickeln die Schule als »gerechte Gemeinschaft« und fördern so die moralische Urteils- und Handlungsfähigkeit der Schüler und Schülerinnen (Aufenanger/Garz 1994, Garz/ Aufenanger 1995), die auch zu zu entwicklungspsychologisch fundierten Konzepten einer moralischen Erziehung in der Schule geführt haben. (Edelstein/Oser/Schuster 2001) Berührungspunkte der Modelle Alle drei Modelle haben sehr unterschiedliche wissenschaftstheoretische Voraussetzungen (vgl. Kapitel 2: Richtungen der EW). Man kann sie nicht einfach »nebeneinander legen«. Und doch haben sie Berührungspunkte. Moralisches I Urteilen (Kohlberg) ist z.B. gebunden an kognitive Voraussetzungen (Piaget): Erst wer formale Operationen vollziehen kann, kann postkonventionelle moralische Urteile fällen. Oder: Sowohl das Denken als auch das moralische Urteil sind verbunden mit der bisher erworbenen Identität und der produktiven Lösung von Krisen (Erikson). Diesen Aspekt des Zusammenhanges aller drei Theorien hat besonders Kegan (1991) vergleichend hervorgehoben.