Universitat de València

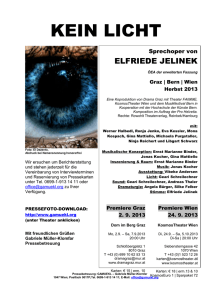

Werbung

Brigitte E. Jirku Departament de Filologia Anglesa i Alemanya Universitat de València Avgda. Blasco Ibáñez, 32 46010 València Tel. 96 386 4725 / 4262 Fax. 96 386 4161 [email protected] Wahrnehmung, Körper, Sprache: einer weiblichen Theaterästhetik entgegen BRIGITTE E. JIRKU Universitat de València ABSTRACT: Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist das Entstehen einer Theatertradition und weiblichen Theaterästhetik im Zuge eines deutschsprachigen Theaters der Postmoderne. Dramatikerinnen, ausgeschlossen von der männlich definierten Theaterwelt, setzen bei der Formulierung einer Ästhetik bewußt bei der Sprache an. Aufgezeigt werden soll, wie dem Drama nicht länger die Aufgabe zukommt, Sinn zu vermitteln, sondern erst der poetische Einsatz theatraler Sprache einen neuen polyphonen Diskurs erzeugt, der in der Interaktion der verschiedenen Ebenen einen neuen Sinn konstituiert. Die Dramen von Friederike Roth und Elfriede Jelinek illustrieren die radikale Kritik an bestehenden Geschlechterrollen und Kunstauffassungen mittels der sprachlichen Modalitäten und die interaktive Verknüpfung von Theorie und theatraler Praxis; Diskontinuität und Übergänge prägen die Wahrnehmung eines problematischen Verhältnisses von Realität, Fiktion und Kunst. Das Theater ahmt nicht länger Realität nach, sondern die Sprache, “es“, bildet einen neuen (künstlichen und künstlerischen) Körper. PARAULES CLAU: ¿????????????? Dramatikerinnen etablieren sich nur langsam auf den deutschen Bühnen. Ein Grund für ihre Abwesenheit im produktiven Bereich ist die vielzitierte Scheu der deutschsprachigen Bühnen, Risiken einzugehen und zeitgenössisches Theater zu spielen. Ästhetische Innovationen haben sich am Theater daher kaum etabliert. Bewehrte Dramaturgie und Theaterpraxis werden theoretischen Überlegungen und innovativen Methoden vorgezogen. Interessant ist, daß vor allem Frauen der Theaterpraxis eher fern stehen, von ihr abgeschreckt sind und einen neuen Zugang zum Drama suchen. Sei es Ginka Steinwachs, Gisela von Wysocki oder Elfriede Jelinek, so arbeiten die meisten Frauen am ästhetisch innovativsten: sie forcieren ihre Arbeit mit der Sprache, setzen dort an, wo ihre Unterlegenheit angesiedelt ist, nämlich bei der Sprache selbst. Dramatikerinnen sind sich bewußt, daß sie als Frau – als produzierende Frau – der männlichen Welt des Theaters und der Sprache unterlegen und von ihr ausgeschlossen sind. Die Abwesenheit einer weiblichen Theaterpraxis und –tradition springt ins Auge, wenn frau in dem von Gisela Brinker-Gabler herausgegebenen Band Deutsche Literatur von Frauen das Kapitel über zeitgenössische Dramatikerinnen betrachet. Erika Fischer-Lichte wählt zwar den provokativen Titel “Frauen erobern die Bühne. Dramatikerinnen im 20. Jahrhundert“ kann aber keine Tradition per se aufzeigen, sondern konzentriert sich zu recht auf Erfolgsdramatikerinnen der zwanziger und dreißiger Jahre wie Else Lasker-Schüler, Marieluise Fleißer und Nelly Sachs als Vertreterinnen einer Theateravantgarde auf der Suche nach dem neuen Drama. Eingebettet in die dramaturgischen Versuche und in die feministische Forschung der letzten dreißig Jahre bietet die Sprachkrise der Jahrhundertwende und das Theater der Avantgarde einen Ansatz, um einer weiblichen Theaterästhetik entgegen zu arbeiten. Hofmannsthals Lord Chandos (1902) beschreibt seine Ohnmacht folgendermaßen: Es ist mir völlig die Fähigkeit abhanden gekommen, über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen [...] ich empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte 'Geist', 'Seele', oder 'Körper' nur auszusprechen. [. . .] Die abstrakten Worte, denen sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muß, um irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Mund wie modrige Pilze. Geist, Körper, Seele, die sprachlichen Qualitäten und Möglichkeiten, die für das Drama der letzten Jahrhunderte konstitutiv waren, sind für Lord Chandos nicht mehr verfügbar. Die "wahre" Sprache ist für Hofmannsthal die Sprache der stummen Dinge, und in seinem Aufsatz "Die Bühne als Traumbild" (1903) setzt er den Gedankengang fort und fordert vom Theater, "ein Bild zu schaffen, auf dem nicht ein Fußbreit ohne Bedeutung ist". Körper und Gegenstände werden zu Sprache, während die Worte ihre semantischen Qualitäten einbüßen. Antonin Artaud argumentiert in seinem Werk Le Théâtre et son double (1932) auf ähnliche Art und Weise (1979:117): Denn neben der Kultur mittels Wörter gibt es die Kultur mittels Gebärden. Es gibt noch andere Sprachen auf der Welt als unsere abendländische, die für Entäußerung, für Austrocknung der Ideen optiert hat und sich in uns die Ideen im Trägheitszustand darstellen, ohne bei ihrem Durchgang ein ganzes System natürlicher Analogien in Bewegung zu setzen wie in den orientalischen Sprachen. Insoweit kann man die Forderung nach einer Entliterarisierung und Retheatralisierung des Theaters zu einem Teil auf die Sprachkrise der Epoche zurückführen. Für Artaud ist Ziel der Retheatralisierung des Theaters der "Tod" des alten europäischen Menschen, des psychologischen und sozialen Individuums, und seiner Wiedergeburt als "totaler Mensch". Der entscheidende Punkt in diesem Zusammenhang ist die Vorstellung und der Grundsatz, daß das Theater eine Kunst sui generis darstellt. Daraus geht die Forderung aller Vertreter der Avantgarde Bewegungen hervor, das Theater von den Fesseln der Literatur zu befreien und zu retheatralisieren. Diese Forderung nach Retheatraliserung des Theaters hat weitreichende Folgen, öffnet zahlreiche neue Türen und setzt die Leitsätze des bürgerlichen Illusionstheaters außer Kraft. Das Theater ahmt folglich nicht länger die Wirklichkeit nach. Es macht Schluß, Menschen als Individuen, als Persönlichkeiten darzustellen. Das Publikum – das Bürgertum – war anfangs des Jahrhunderts auf derartige Veränderungen nicht vorbereitet. Erst in den sechziger Jahren, in denen man vielleicht Handkes Publikumsbeschimpfung als Paradigma dieser Veränderung zitieren sollte, vollzieht sich der Wechsel zu einem "Theater der Produktion" und kann man von der Realisierung der Vorschläge der Avantgarde durch Regisseure und Künstler wie Robert Wilson (Theater der Bilder) oder Julian Beck und Judith Malina sprechen. Die Avantgarde hat die Voraussetzungen für die Merkmale der postmodernen Ästhetik wie Sprachspiele, Montage von Zitaten, Betonung des Diskurscharakters und des Materialwerts der Sprache geschaffen. Die Notation des Schweigens, die Scheindialogisierung bzw. Monologisierung der Figuren sind nur einige Elemente, die die Dramenproduktion problematisieren. Die Dramaturgie des Fragments und ein zerstückelter Körper herrschen vor. Ein neuer totaler Mensch, wie Artaud ihn forderte, geht dabei nicht hervor. Die grundlegenden Funktionen bei der Verwandlung des Schauspielers in den neuen Menschen kommen Wahrnehmung, Körper und Sprache zu. Bei dem Wechselverhältnis von Wahrnehmung, Körper und Sprache – auch als Verhältnis zwischen Zuschauer, Schauspieler und Dramentext zu beschreiben -, fällt der Sprache eine zentrale Rolle zu. Vom Drama und von deutschsprachigen Dramatikerinnen der Gegenwart zu sprechen, bedeutet zugleich über die Merkmale des deutschsprachigen Dramas der Postmoderne zu sprechen, wobei die Aufwertung des Publikums dieses in ein Theater der Metakommunikation verwandelt. Damit kommt der Kunst nicht mehr die Aufgabe zu, Sinn zu vermitteln, d.h. zwischen Form und Inhalt zu vermitteln, sondern die Kunst "provoziert" Sinnherstellung, denn erst durch die Reflexion von seiten des Zuschauers wird ein Inhalt produziert. In diesem Sinne ist die Theaterkrise, von der man seit den siebziger Jahren spricht, eine Krise der Dramatik und vor allem eine Krise der Wahrnehmung. Dabei handelt es sich um eine Krise der Analyse, deren Kriterien von Voraussetzungen ausgehen, die den Text bewußt nicht mehr erfüllen. Ein Teil des ästhetisch innovativen Potentials bleibt unerkannt, solange man Texte mit Instrumenten herkömmlicher Darstellungsästhetik (wie etwa Fragen nach Handlungsstruktur und Figurenkonstellation) zu interpretieren versucht. In Anke Roeders Gesprächen mit Gegenwartsautorinnen (1989:20) wird immer wieder deutlich, daß in den Theatertexten Sprache "nicht mehr Ausdruck der Befindlichkeit von Figuren, sondern eigenständige Wirklichkeit ist“. Und Elfriede Jelinek (Tiedemann 1994:34) stellt treffend fest, daß "hauptsächlich Frauen das Theater als sprachliche Anstalt sehen und sprachlich innovativ arbeiten". Als Beispiel zitiert sie neben sich selbst noch Ginka Steinwachs und Gisela von Wysocki – zwei Extreme des Spektrums –, doch man kann diesem Spektrum eine Reihe anderer Autorinnen wie Dea Loher, Friederike Roth, Theresia Walser usw. hinzufügen1. Bei meinen Ausführungen erhebe ich keinen Gesamtheitsanspruch, sondern im folgenden sollen nur einige Aspekte hervorgehoben werden, die einen Beitrag zu einer weiblichen Theaterästhetik leisten und so neue Weichen für das XXI. Jahrhundert stellen. Ansätze einer weiblichen Theaterästhetik gehen aus den allgemeinen Tendenzen der achtziger und neunziger Jahre hervor: dem endgültigen Riss des Fadens von Geschichte und Drama, dem Verschwinden des Subjekts, der Performalität und Intertextualität und aus den bereits zuvor zitierten Merkmalen einer postmodernen Ästhetik. Der poetische Einsatz theatraler Sprache dient zur Dekonstruktion patriarchalischer Diskurse und aus der Form gehen neue Inhalte und Sinne hervor. Wert und Wirkung der Sprache lassen sich nicht mehr aus ihren binnenfiktionalen Funktionen, wie zum Beispiel als Sprechhandlung oder Ausdruck einer Figur, beurteilen und auch nicht mehr aus Funktionen im äußeren Kommunikationssystem, wie etwa Figurencharakterisierung und Sympathielenkung. Statt als Rede fiktionaler Figuren ein fiktionales Geschehen zu transportieren, kann die Sprache als polyphoner Diskurs durch ihren bloßen Materialwert als gesprochene, verkörperte Sprache selbst im Mittelpunkt der theatralen Veranstaltung stehen. Hiermit eröffnet die Sprache Dimensionen der Theatertexte jenseits des Dramas. Der Form nach bleiben die Theatertexte dramatisch, aber die Sprache bekommt eine andere Funktion: sie ist nicht länger Mittel der dramatischen Repräsentation, sondern Objekt der Selbstreflexion. Dies bedeutet, Sprache wird zum autoreflexiv genutzten Medium der ästhetischen Kommunikation. Objekt der kritischen Reflexion sind im allgemeinen das Drama, die Funktionsweise theatraler Bedeutungskonstitution und das System symbolischer Sprache. Gerda Poschmann (1997:99) macht in ihrer Studie über den nicht mehr dramatischen Text auf die Gefahren des Verlusts der Theatralität aufmerksam: Die Hyperfunktion der sprachlichen Form und ihre Autoreflexion kann soweit führen, daß der Sinn des Theatertextes nur noch ausgehend von oder sogar in seiner sprachlichen Gestaltung zu finden ist. Der Umgang mit Sprache wird dabei vom reinen Stil zum Inhalt und Kern des Theatertextes und damit zum Zentrum eines poetischen Theaters. Eine kritische Nutzung der dramatischen Form ist das Metadrama als Akt der Dekonstruktion, wie es etwa bei Friederike Roth zu finden ist. In Roths Dramen findet eine Dekonstruktion von innen statt. Der Dialog zeigt die fehlende Kommunikation auf, die sich auf der Metaebene abspielt: dem Zuschauer fällt die Rolle zu, diese Teile zu dekodifizieren und ihnen einen Sinn zuzuordnen. Roth strebt die Dynamik eines "offenen Kunstwerkes" an, in dem sich der literarische Text erst in der dialogischen Auseinandersetzung von Autor, Regisseur, Schauspieler, Publikum und den verschiedenen Diskursen herstellt. Bei dieser aktiven Arbeit des Kodifizierens spielt die Wahrnehmung eine vordergründige Rolle und bringt die gesellschaftliche Relevanz des Dramas ins Spiel, da Wahrnehmung durch gesellschaftliche Diskurse und Codes determiniert ist. Die Geschichte selbst ist, wie die Librettistin in Roths Stück Erben und Sterben sagt, egal (Roth 1992:46): “Macht Euch keine Sorgen wegen der Geschichte. Die ist nur Anlaß für Szenen – Eifersucht Liebe und Glück und Elend und so. Die Geschichte selbst ist egal. Die fällt zusammen im Lauf der Geschichte". Lisa Hottong (1994:116) versteht diese Formulierung der Librettistin als Hinweis auf eine neue Dramenästhetik, "die sich nicht an traditionellen Handlungs- und Figurenkonzepten orientiert und trotzdem Themen und Inhalte transportiert". Die durch Diskontinuität und Übergänge geprägte Welt wird plastisch nachgebildet. Im dritten Akt von Erben und Sterben fordern die Regieanweisungen ausdrücklich, daß “Die Frau“ aus den vorgespielten Szenen und “die Alte“ zeitweilig identisch werden mit den “Frauen aus dem KunstVerbund“. Die Handlung entwickelt sich zwischen den verschiedenen Handlungs- und Realitätsebenen ebenso wie zwischen unterschiedlichen Raum- und Zeitebenen. Am Ende von Roths Stück Erben und Sterben scharren sich die Frauen des Kunst-Verbundes, von einer KitschSchneeflockenlandschaft umgeben, um die Alte, von der sie den zur Künstlerwerkstatt umgebauten Gasthof gekauft hatten. Sie erinnern an die Kinder, die sich in einer kalten Winternacht um die märchenerzählende Großmutter scharren. Diese wesentliche Charakteristik multipler Wirklichkeitsebenen liegt auch Roths Werk Das Ganze ein Stück zugrunde. Die verschiedenen Wirklichkeiten beruhen im Kern auf dem metadramatischen Verfahren des Spiels im Spiel. Im Stück wird von Figuren des Stücks über das Stück diskutiert, auftretende Figuren werden als Personen des Stückes benannt und eine Szene des Stückes wird im Stück geprobt. Dieses Spiel des Metadramas setzt Roth schon in ihrem erstem Drama Klavierspiele (1980) ein. 20 kurze Szenen markieren ein Stationendrama, das durch die Simultaneität der verschiedenen Schauplätze gekennzeichnet ist: "Kornfeld, Kneipe, Wohnung, Bar" alles gleichzeitig auf der Bühne. Das Gefühl von Gleichzeitigkeit und Wiederholbarkeit wird durch die fließenden Übergänge zwischen den verschiedenen Schauplätzen geschaffen. Roths Stücke sind von Intertextualität gezeichnet; Szenen, Begebenheiten, Personen eines Stückes tauchen in anderen Dramen unvermittelt wieder auf. Die künstliche Zeitenthobenheit des Werkes ist ebenso artifiziell wie die Figurenkonstellation: SIE und ER. Dieses Beziehungsmuster wiederholt sich in den Texten von Roth (1981:41): "da ist eigentlich schon alles gesagt". Das Scheitern der Beziehung zwischen SIE und ER hinterläßt das Gefühl der Leere und Sehnsucht, des Begehrens. Die Sprache und die evozierten Bilder zeigen das Fehlen der Gefühle, die Unmöglichkeit diese noch zu produzieren (1981:111): "Die Liebe ist ein Kitsch". Die Gefühle werden nur noch als Zitate formuliert, nicht mehr als genuin. Kunst- und Kitschwelten bieten noch den Raum für Phantasien und Träume, die sonst nicht mehr gelingen. In ihren Werken stellt Friederike Roth das problematische Verhältnis von Realität, Fiktion (fiktiver Realität) und Kunstrealität in den Vordergrund ihrer Dramentexte und entwirft ein neues, dynamisches Funktionsmodell des Theaters. Sie schafft bewußt eine "Dramaturgie des Dazwischen", die die "Rekonstruktion des menschlichen Diskurses" auf theatraler Ebene anstrebt. Sie unterscheidet ganz genau zwischen Theater und Leben, und der einzige Berührungspunkt zwischen den beiden ist, daß man sowohl im Leben wie auch auf dem Theater nie genau weiß, woran man eigentlich wirklich ist. Roth äußert sich in einem Interview mit Anke Roeder folgendermaßen (1989:48): Der Sehnsucht nach der einen Geschichte verbindet sich die Erkenntnis des Disparaten und Gesprengten. Auf der Bühne entwickelt sich eine Zwischenform zwischen äußerer und innerer Realität, die sich aus dem Spiel mit der Strenge der klassischen Dramaturgie ergibt. Es ist die Dramaturgie des Dazwischen. Die Texte schweben zwischen Ironie und Ernst, zwischen Fiktion und Beschreibung, zwischen Reflexion und Phantasie. Die sprachliche Wirklichkeit, die Roth in ihren Texten erzeugt, verwandelt sich in eine eigenständige Wirklichkeit, und diese so erzeugte Dimension verwandelt sich in eine utopische Möglichkeit, ein "bildloses etwas", d.h. Kunstwelten den angestandenen Klischees entgegenzusetzen. In den Produktionen von Dramatikerinnen wird die Geschichte zurückgedrängt zugunsten der Sprache, die gleichwertig zu Figuren und Handlung ist. Die Theatralität beruht hier auf der autoreflexiven Entgrenzung des symbolisch repräsentativen Systems der Sprache selbst, indem Mehrdeutigkeit und Materialität sprachlicher Signifikanten fürs Theater genutzt werden. Es handelt sich also nicht länger um eine Autoreflexion des konventionell-theatralischen, repräsentationalen Prinzips szenischer Darstellung. Die Sprache ist das einzige unmittelbar zur Verfügung stehende Mittel zum Zweck der theatralen Veranstaltung. Definiert Ginka Steinwachs das Theater als “oralische Anstalt“, so definiert sie das Theater als Ort, wo im Sprechen das repräsentationale Prinzip des symbolischen Systems der Sprache analysiert wird. Anders ausgedrückt bedeutet dies, die Theatralität liegt in der Inszenierung der Sprache. Der Sprachrhythmus konstitutiert den Sinn und eröffnet Freiräume der Perzeption. Er schafft eine Freiheit sowohl für den Schauspieler als auch den Zuschauer, der durch den Rhythumus der Performance inspiriert wird und den Raum der linearen Lektüre verläßt und in den Raum der freien Reflexivität eintritt. Der Sinn wird nunmehr vom Zuschauer produziert und schließt endlose, gleichwertige Lektüren ein. Nicht übersehen werden sollte allerdings, daß die primäre Rezeption von seiten des Regisseurs stattfindet und die sekundäre vom Zuschauer, dessen Rezeption eine Metaebene bildet. Die Geschichte (Fiktion) wird nicht erzählt, sondern im sprachlichen Raum und nichtsprachlichen Handeln der Figuren szenisch dargestellt, wobei letzteres den sprachlichen Raum unterstützen oder widerlegen kann. In ihren Theaterstücken vollzieht Elfriede Jelinek eine Entwicklung, in deren Verlauf sie das Konzept der dramatischen Repräsentation immer radikaler in Frage stellt und der Sprache zusehends Bedeutung und schließlich Autonomie zumißt. In Wolken.heim und in Ein Sportstück verzichtet sie schließlich ganz auf Figuration und Narration. Die Texte sind relativ frei von einer Aufteilung in Repliken und einer Bindung an Bühnenfiguren. Diese Texte sind für das Theater geschrieben und ordnen dem Regisseur als primären Rezeptor eine bewußt schöpferische Funktion zu, wie Jelinek bereits 1993 in einem Interview aussagte (Reiter 1998:18): "Mich interessiert viel mehr, was die Phantasie des Regisseurs aus meinem Text macht. Und meine Stücke sind ja auch bewußt als Partituren angelegt, aus denen sich der Regisseur herausnehmen kann, was er will“. In diesem Sinn beginnt Ein Sportstück mit den Worten (Jelinek 1998:7): "Die Autorin gibt nicht viele Anweisungen, das hat sie inzwischen gelernt. Machen Sie was Sie wollen. Das einzige, was unbedingt sein muß, ist: griechische Chöre, einzelne, Massen, [...]". Das Sprechen ist somit in letzter Konsequenz vom Sprechenden abgekoppelt und die Rede als unpersönlicher und überindividueller Diskurs mit Eigendynamik tritt hervor: es konstitutiert sich ein Sprechen, das, gleich einem Motor, “sich selbst spricht". Ein Sportstück ist ein Spiel von der Unmöglichkeit des Dialogs. Das Stück stellt Massenphänomene von heute vor: den Sport, die Hooligans in den Arenen, die Bürgerkriege in Afrika und Ex-Jugoslawien. Sieger und Besiegte im Sport machen sich die selbe Terminologie und dieselbe Ästhetik der Überwältigung zu eigen wie der Krieg. In Gestalt der Sportbekleidung feiert die Uniform ihre Triumphe2. Jelinek konstruiert einen Diskurs aus verschiedenen Sprachmustern, der sich um die Leitmotive griechische Mythologie, Sport, Medien gruppiert, dessen Gemeinsamkeiten und scheinbare Gegensätzlichkeiten ineinander gleiten und die Grenzlinie zwischen "guten Absichten, ihren nicht so guten Begleittönen und ihren tödlichen Konsequenzen" verschwinden läßt. Die Sprache bestimmt den Gang der Gedanken, bahnt über Alliterationen, Assonanzen und Assoziationen, Wortspiele einen Weg, dem das Denken folgt. Der Regisseur Einar Schleef hat am Wiener Burgtheater3 diese Macht der Sprache in seiner Inszenierung der griechischen Chöre in Sporthosen und Aerobic Rhythmus genau vorexerziert: Sport als Organisation menschlicher Unmündigkeit. Auf der Bühne wird umgesetzt, was Jelinek als ihr primäres Interesse am Theater definiert (Reiter 1993: 22): Mich interessiert die Idee, die Möglichkeit, Sprache und Figuren öffentlich auszustellen, allergrößte Wirklichkeit und allergrößte Künstlichkeit zu vereinen. […] Meine Figuren treten nicht psychologisch differenziert miteinander in Kontakt, sie sind nicht als “lebende“ Menschen gedacht, sondern treten als überdimensionale Sprachmaschinen auf. Sie sprechen immer, und sie sprechen alles aus. Sie brüllen ständig Wahrheiten aus sich heraus, die eine psychologisch richtig gestaltete Figur niemals so äußern würde. Die Macht der Bilder trägt dazu bei, die intendierten Assoziationen zu verdeutlichen und die Sprache sich selbst entlarven zu lassen. Die Parallelen werden nicht diskursiv gezogen, sondern sinnlich als Korrespondenzen erfahrbar gemacht und wirken eher auf diffuses, unbewußtes Wahrnehmen als auf rationale Denkbewegungen. So sagt das Opfer in Ein Sportstück (1998:51): "Ich klebe in einer unmöglichen Stellung, gemeinsam mit meinem geliebten Auto, an einer Hausmauer". Und an anderer Stelle stellt “die alte Frau“ fest (1998:85): “Ich töte mit Essen auf Rädern, ich töte mit Wasser auf Kufen! Das Töten ist einfach mein Lieblingssport, bei dem sich Schweiß mit Blut und Exkrementen verbindet“. Jelinek arbeitet bewußt mit und gegen das Zeichen des theatralen Codes, sie arbeitet mit Assoziationen, welche durch die "Disparatheit von Gebärde, Bild und Sprache" aufgedeckt werden. Die Figuren sind zusammengesetzt, und in diesem Sinn verlangt sie auch von den Schauspielern (Roeder 1989:10): “Ich will keine Schauspieler, die Tiefe vortäuschen. Die Schauspieler sollen sich nicht einbringen, nicht etwa darstellen, nicht so tun, als ob das Spiel auf der Bühne Leben wäre. In keinem Fall sollen sie sprechen. Sie sollen 'Sprechmaschinen' sein“. Montage von Zitatmaterial, Assimilation von Sprechweisen (Mimikry) konstituieren zwei beliebte Verfahren, um herrschende Diskurse zu dekonstruieren. Deutlicher als die anderen Künstlerinnenfiguren Jelineks markiert die Figur "Clara S." im gleichnamigen Stück einen von kollidierenden sich widersprechenden Texten unterschiedlicher Autoren kolonisierten Ort und Körper: in ihr vereinen sich die Worte des fiktiven Vaters, des fiktiven und authentischen Ehemanns Robert Schumann, der authentischen Clara Schumann und der Autorin Ria Endres, um nur die wichtigsten Quellen zu nennen. Clara S. hat keine einzelne und keine eigene Stimme. Sie spricht, oder besser gesagt, es spricht aus ihr mit vielen einander widersprechenden und einander vorbeiredenden Stimmen. Im folgenden Zitat werden die Quellen zwar identifiziert, verschwimmen aber im Großteil des Textes (Jelinek 1992:65): “Mein Vater hat die männliche Vorstellung vom Genie in mich hinein gehämmert und mein Gatte hat sie mir gleich wieder weggenommen, weil er sie für sich selber gebraucht hat. Im Kopf sitzt die Macht des Zensors“. Kritik – Ideologiekritik – wird durch Montage und Collage von Zitatmaterial wahrgenommen. Claras Dasein als Künstlerin erschöpft sich in ihrer Surrogattätigkeit als Künstlerinmutter, Künstleringattin, Künstlerinnenkörper, Zitatkünstlerin, etc. Als Künstlerinnenkörper begehrt der Commandante Clara. Doch dies ist nur eine ihrer Rollen und Funktionen, in denen sie sich selber inszeniert. Ihre wechselnden Selbstinszenierungen als lebendes Zitat sind dem Commandante, der es nur auf ihren Körper abgesehen hat, wenig gefällig (Jelinek 1992:85): "Das mit der Körperlosigkeit zieht bei ihm nicht so recht. Soll ich lieber sagen, die Frau ist ein schweigsames, aber faulendes Loch?" Hinter den Zitaten, aus denen die Figur Clara S. zusammengesetzt ist, mit denen sie zu spielen scheint, und hinter und in denen sie verschwindet, verbirgt sich nichts Erkennbares, keine weibliche Substanz. Auf ironische Weise bewahrheitet sich das Wort des Commandante, die Frau sei das Nichts, sie sei nicht berührbar. Selbst das Erwürgen ihres Mannes kann Clara S. keine Originalität und Schöpferkraft mehr verleihen. Sie bleibt im Surrogat und in der Reproduktion stecken. Übrig bleibt das Begehren. An die Stelle des Repräsentationstheaters tritt ein Theater, das ein eigenständiges, von der traditionellen Einheit aus Sprache, Körper und Bild befreites, primär sprachliches Geschehen präsentiert. Jelinek ebenso wenig wie die anderen Dramatikerinnen machen kein Theater ex negativo, sondern zeigen kritisch einen gesellschaftlichen Zustand auf. Die Illusion eines zentrierten Subjekts wird durch die sprachliche Arbeit erschüttert und unwiderruflich zerstört, ebenso wie die Auffassung des Theaters als Vermittler von Themen und Inhalten. Theater wird als Ort der Sprache und Ort der Bilder produktiv gemacht. Da die uns gebotene Sprache und Bilder nicht die Wirklichkeit abbilden, die wir alltäglich wahrzunehmen glauben und die uns von den herrschenden Diskursen und Medien vermittelt wird, ist es ein Theater, das neue Wege der Wahrnehmung freizulegen versucht. Weit von postmoderner Beliebigkeit und reinem Sprachspiel entfernt, liegt die ideologiekritische Kraft der Theaterstücke von Friederike Roth, Elfriede Jelinek und anderen in der Konfrontation der verschiedenen Modalitäten. Die radikale Kritik an der bestehenden Sprache, an bestehenden Geschlechterrollen sowie bestehenden Kunstauffassungen bilden Ansätze einer neuen theatralischen Sprache und einer weiblichen Ästhetik des Theaters. BIBLIOGRAPHIE Artaud, Antonin. 1979 (1932). Das Theater und sein Double. Frankfurt/Main: Fischer. Austin, Gayle. 1990. Feminist Theories for Dramatic Criticism. Ann Arbor: University of Michigan Press. Fischer-Lichte, Erika. 1990. Geschichte des Dramas. Bd. 2: Von der Romantik bis zur Gegenwart. Tübingen: Francke. Fischer-Lichte, Erika, 1993. Kurze Geschichte des deutschen Theaters. Tübingen: Francke. Fischer-Lichte, Erika. 1988. „Frauen erobern die Bühne. Dramatikerinnen im 20. Jahrhundert“. Deutsche Literatur von Frauen. Hg. Gisela Brinker-Gabler. München: Beck. 2: 379-393. Giesing, Michaela. 1985. „Theater als verweigerter Raum“. Hg. Hiltrud Gnüg und Renate Möhrmann. Schreibende Frauen. Frauen-Literatur-Geschichte. Frankfurt/Main: Suhrkamp. 240-259. Hottong, Lisa. 1994. Die Sprache ist ein Labyrinth von Wegen: Studien zur Dramen- und Theaterästhetik von Friederike Roth. Tübingen: Francke. Janz, Marlies. 1995. Elfriede Jelinek. Stuttgart: Metzler. Jelinek, Elfriede. 1992. „Clara S. Musikalische Tragödie“. Theaterstücke. Frankfurt/Main: Rowohlt. 79128. Jelinek, Elfriede, 1998. Ein Sportstück. Reinbek: Rowohlt. Jirku, Brigitte. 1999. „Frauen im Theater: Polyphonie in Friederike Roths Erben und Sterben“. Revista de filología alemana 7: 165-184. Kraft, Helga. 1996. Ein Haus aus Sprache. Dramatikerinnen und das andere Theater. Stuttgart: Metzler. Poschmann, Gerda. 1997. Der nicht mehr dramatische Theatertext. Tübingen: Niemeyer. Reiter, Wolfgang. 1993. Wiener Theatergespräche. Wien: Falter Verlag. Renner, Rolf Günter. 1988. Die postmoderne Konstellation. Theorie, Text und Kunst im Ausgang der Moderne. Freiburg: Breisgau. Roeder, Anke. Hg. 1989. Autorinnen: Herausforderungen an das Theater. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Roth, Friederike. 1981. Klavierspiele. Frankfurt/Main: Verlag der Autoren. Roth, Friederike. 1986. Das Ganze ein Stück. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Roth, Friederike. 1992. Erben und Sterben. Ein Stück. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Sander, Margarete. 1996. Textherstellungsverfahren bei Elfriede Jelinek. Das Beispiel Totenauberg. Würzburg: Königshausen & Neumann. Sieg, Katrin. 1994. Exiles, Eccentrics, Activists. Women in Contemporary German Theater. Ann Arbor: University of Michigan Press. Tiedemann, Kathrin. 1994. „Das Deutsche scheut das Triviale“. Theater der Zeit 6: 34-39. Weber, Richard. Hg. 1992. Deutsches Drama der achtziger Jahre. Frankfurt/Main: Suhrkamp. 1 In diesem Sinn ist der Titel von Helga Krafts Studie über Frauen auf dem Theater Ein Haus aus Sprache repräsentativ und treffend gewählt. 2 Dies nimmt nur um so mehr Wahrheit an, wenn man die Photos von österreichischen Politikern, besonders Jörg Haiders 50. Geburtstagsfeier im Februar 2000, im Fernsehen und in der Presse sieht: das Idol feiert und verherrlicht sich selbst eine Piste hinunterwedelnd. 3 Die Uraufführung Ein Sportstück von Elfriede Jelinek fand am 23. Januar 1998 am Burgtheater in Wien statt.