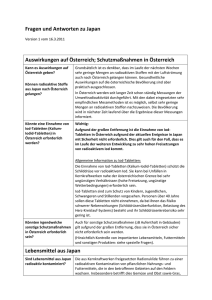

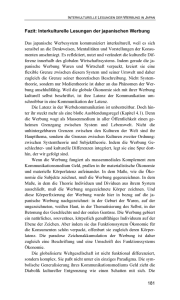

II. Die japanische Moderne

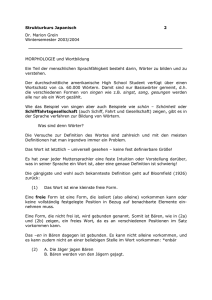

Werbung