Kant und das Naturrechtsdenken - Ruhr

Werbung

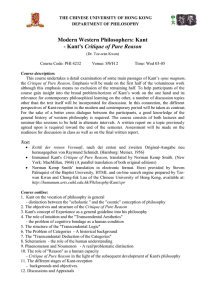

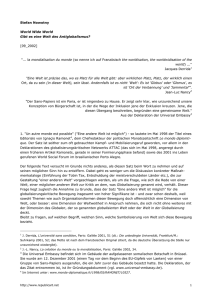

Erschienen in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP), vol. 87 (2001), 449-467 © Franz Steiner Verlag, Stuttgart Thomas Sören Hoffmann Kant und das Naturrechtsdenken Systematische Aspekte der Neubegründung und Realisierung der Rechtsidee in der kritischen Philosophie Es unterliegt keinem Zweifel, daß der philosophische Neuansatz Kants auch auf dem Gebiet der Rechtsphilosophie Epoche gemacht hat – wenn nicht gar mehr als das. Kant hat in der Vorrede zu den Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre (MAR) – nach seinen eigenen Worten scheinbar „arrogant“ und „selbstsüchtig“, in Wahrheit aber nur in der Konsequenz des Systematikers, der die Philosophie als sich in seinem Denken entfaltende Vernunfteinheit aufzufassen hat und der aus eben diesem Grund nach den Worten des italienischen Neoparmenideers Emanuele Severino niemals etwas anderes sagen kann als „l’unico filosofo sono io e la mia è l’unica filosofia“: „der einzige Philosoph bin ich und die einzige Philosophie ist die meine“1 – Kant also hat davon gesprochen, „daß vor dem Entstehen der kritischen Philosophie es noch gar keine gegeben habe“. 2 Dies schließt ohne weiteres ein, daß es nach Kants eigenem Dafürhalten vor dem kritischen Neuansatz auch keine wahrhaft dieses Namens würdige Rechtsphilosophie gab und daß, wenn hier gleich an „papierne[n] Systemen“, die jetzt jedoch „nach einander einstürzen“, gewiß kein Mangel war, es nunmehr an dem „kritischen Philosophen“ ist, „zuletzt und so auch am besten zu lachen“.3 Die folgenden Ausführungen sind dem diesem Lachen des kritischen Philosophen zugrundeliegenden kritischen Begriff des Rechts, insbesondere des Naturrechts, gewidmet – einem Naturrecht, das freilich nicht mehr im Ernst bei einem dem Rechtsdenken normativ vorgegebenen Begriff einer Natur des Menschen oder der Sachen an sich selbst ansetzt, sondern bei Rechtsbegriffen a priori, die im praktischen Begriff von Freiheit als solchem liegen und dem Wissen um die Freiheitlichkeit aller äußerlich gegeneinander Handelnden verpflichtet sind, bei Rechtsbegriffen aber auch, die gleichwohl nicht nur im Formalen verharren, sondern sich von sich aus einer Realisierung im Bereich erscheinender Freiheit öffnen.4 In dieser Hinsicht wird es um die (im kantischen Sinne) dialektische Binnenstruktur 1 Emanuele Severino, La struttura originaria, 2. Aufl. Mailand 1981, 88 MAR, Akademie-Ausgabe (AA) VI, 206. 3 AaO. 209 4 Grundlegende Literatur zum Thema sei vorab benannt: Gerhard Dulckeit, Naturrecht und positives Recht bei Kant, Leipzig 1932; Sverre Klausen, Die Freiheitsidee in ihrem Verhältnis zum Naturrecht und dem positiven Recht bei Kant. Mit einer Kritik der empiristischen Richtungen in moderner nordischer Rechtsphilosophie (Avhandlinger utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, II. Hist.-Filos. Klasse, 1950, No. 3), Oslo 1950; Friedrich Kaulbach, Naturrecht und Erfahrungsbegriff im Zeichen der Anwendung der kantischen Rechtsphilosophie; dargestellt an den Thesen von P. J. A. Feuerbach, in: Zwi Batscha (ed.), Materialien zu Kants Rechtsphilosophie, Frankfurt am Main 1976, 193-205; Wolfgang Kersting, Wohlgeordnete Freiheit. Immanuel Kants Rechts- und Staatsphilosophie, Berlin/New York 1984 bzw. Frankfurt am Main 1993 (passim); Kristian Kühl, Naturrecht und positives Recht in Kants Rechtsphilosophie, in: Ralf Dreier (ed.), Rechtspositivismus und Wertbezug des Rechts, Stuttgart 1990; Fernando Inciarte, Zwischen Natur- und Vernunftrecht. Bemerkungen zu einem rechtsphilosophischen Kolloquium, in: V. Gerhardt/W. Krawietz (edd.), Recht und Natur. Beiträge zu Ehren von Friedrich Kaulbach, Berlin 1992, 81-99; außerdem zur allgemeineren Orientierung: Werner Busch, Die Entstehung der kritischen Rechtsphilosophie Kants 1762-1780, Berlin/New York 1979; Leslie Arthur Mulholland, Kant’s System of Rights, New York/Oxford 1990 (Bemerkungen zum Naturrecht 10-15); Burkhard 2 2 der Rechtsidee gehen, mit der Kant die Frage nach der Einheit von „Idee“ und „Begriff“ des Rechts,5 Vernunft und Empirie, Sein und Sollen im Recht beantwortet. – Die Naturrechtssysteme, die Kant „einstürzen“ sah, haben insbesondere in ihrer seit Grotius und Pufendorf vernunftrechtlich akzentuierten Gestalt im 18. Jh. bekanntermaßen reichlich floriert; entsprechend lassen sich stattliche Autorenregister zu ihnen anführen. 6 Kant war diese Tradition gut vertraut. Er selbst hat, wie man weiß, zwischen 1767 und 1788 zwölfmal über Naturrecht gelesen; seine Textgrundlage bildete dabei in Sonderheit das Ius naturae in usum auditorum des Göttinger Rechtsgelehrten Gottfried Achenwall, das ursprünglich in Zusammenarbeit mit dem ebenfalls Göttinger Johann Stephan Pütter (1725-1807) entstanden und 1750 als Elementa juris naturae zuerst erschienen war, später jedoch nur noch unter Achenwalls Namen publiziert wurde und in fünfter, erweiterter Auflage, die Kant benutzte, 1763 herausgekommen ist; dazu treten für Kants Lehrtätigkeit noch die naturrechtlichen Partien in den Vorlesungen nach Baumgartens praktischen Schriften.7 Aber für den kritischen Naturrechtsbegriff Kants geben diese Quellen und Bezugspunkte noch nicht unbedingt allzu viel her. Denn ähnlich, wie Kants moralphilosophische Vorlesungen nach Baumgarten nicht unbedingt schon die kritische Moralphilosophie der Druckwerke enthalten – die einzige, Kants definitive Emanzipation von seinem Katheder-Textbuch anzeigende Ausnahme bildet hier die Moralphilosophie nach Vigilantius von 1793/94 –, so führt auch von Baumgarten und besonders von Achenwall bzw. Kants Vorlesungen über dessen Naturrecht8 kein direkter Weg zur eigentlich kritischen Rechtslehre. Die direkten Linien mußten sich an der Kritik brechen, und erst mit dieser Brechung, die eine Brechung aller nur äußeren normativen Instanzen war, hat Kant in der Rechtsphilosophie Epoche gemacht, hat er das Recht auf den Boden der Freiheit gestellt. Der Deutsche Idealismus hat Kant sehr bald so verstanden, daß durch ihn das Naturrecht und mit diesem alles philosophische Rechtsdenken gründlich entsubstantialisiert, will sagen von außerfreiheitlichen materialen Prämissen befreit worden und vielmehr im Freiheitsbegriff selbst neu „aufgehängt“ worden ist. Und in der Tat hat Kant auch das Naturrecht so gefaßt, daß das Subjekt in allen Naturrechtssätzen immer die sich selbst bestimmende Freiheit und niemals ein nur äußeres, normativ sein sollendes „So ist es“ sein kann. Daß in eben dieser Tat Kants, das Recht als sich gesetzesförmig selbst bindende, nicht als von außen her rückzubindende Freiheit zu verstehen, das Erfordernis lag, der Rechtsidee die bereits angesprochene dialektische Form zu geben – denn Freiheit muß in Rechtsgestalt, d.h. in Gestalt ihrer äußeren Selbstbindung immerhin äußeren Zwang, also wenigstens eine als solche erscheinende Unfreiheit begründen –, dieses Formerfordernis mag dabei nur dafür sprechen, daß Kant den naturrechtlichen Stier tatsächlich bei den Hörnern gepackt und ihn aus einem Götzen oder auch Schrecken der positiv-rechtlichen Welten in ein dienstbares Tier bei der Kolonisierung dieser Welten im Zeichen der Freiheit verwandelt hat. Etwas technischer gesprochen: wenn die deutsch-idealistische Auffassung von der Tragweite der kritischen Revolution des Rechtsdenkens bei Kant zutrifft – und wir gehen vorderhand davon aus, daß sie kein Mißverständnis darstellt –, dann dürfen wir damit rechnen, daß zumindest im Ergebnis der kantischen Rechtsphilosophie das Recht überhaupt und insbesondere auch das Naturrecht nicht mehr nur im Sinne objektiver oder gar vorfindlicher Sachverhaltlichkeiten Tuschling, Die Idee des Rechts: Hobbes und Kant, in: D. Hüning/B. Tuschling (edd.), Recht, Staat und Völkerrecht bei Immanuel Kant, Berlin 1998, 85-117. 5 Cf. R. Dreier, Rechtsbegriff und Rechtsidee. Kants Rechtsbegriff und seine Bedeutung für die gegenwärtige Diskussion, Frankfurt am Main 1986. 6 Man vergleiche nur die umfangreiche Liste von Autoren, die Kant in der Hufeland-Rezension (AA VIII, 127) anführt; 24 der Genannten gehören dem Jahrhundert Kants an. 7 Cf. insbesondere die in AA XIX gebotenen Reflexionen zu Baumgartens Initia philosophiae practicae primae sowie die auf die entsprechenden Teile der Ethica bezüglichen Partien in der Metaphysik der Sitten nach Vigilantius (AA XXVII, 475ff.). 8 Die Akademieausgabe bietet in Bd. XXVII, 2/2, 1317-1394 die Nachschrift von G. Feyerabend zu der Naturrechtsvorlesung von1784 (cf. dort auch die Einleitung 1053f.). 3 aufgerufen wird, sondern als sich auf sich beziehende, als sich verwirklichende, sich aus sich selbst erzeugende Freiheitsgestalt anzusetzen ist. 1. Naturrecht als Frage nach der Vernunfteinheit äußerer praktischer Begriffe In den rechtsphilosophischen Diskussionen seiner Zeit hat Kant schon vor der späten Publikation der Metaphysik der Sitten Spuren hinterlassen. Daß die Kritik Morgenluft auch für eine erneuerte Rechtslehre enthalten mußte, wurde von Zeitgenossen und Anhängern Kants wie Salomon Maimon9, Carl Christian Erhard Schmid (1761-1812)10 oder dann auch von Schelling11 und Fichte12 je auf ihre Weise schon vor 1797 bemerkt, und Kant hatte zu diesem Bemerken durchaus seinerseits den einen oder anderen Anlaß gegeben – wir vergegenwärtigen uns dazu hier an Stelle mancher anderer Beispiele aus den kleinen oder den moralphilosophischen Schriften nur eine auf den ersten Blick eher beiläufige Bemerkung aus der Kritik der reinen Vernunft (KdrV). In dem Abschnitt „Von der Vernunft überhaupt“ zu Beginn des zweiten Teils der „Einleitung“ zur transzendentalen Dialektik heißt es: „Es ist ein alter Wunsch, der, wer weiß wie spät, vielleicht einmal in Erfüllung gehen wird: daß man doch einmal, statt der endlosen Mannigfaltigkeit bürgerlicher Gesetze, ihre Prinzipien aufsuchen möge; denn darin kann allein das Geheimnis bestehen, die Gesetzgebung, wie man sagt, zu simplifizieren. Aber die Gesetze sind hier auch nur Einschränkungen unsrer Freiheit auf Bedingungen, unter denen sie durchgängig mit sich selbst zusammenstimmt; mithin gehen sie auf etwas, was gänzlich unser eigen Werk ist, und wovon wir durch jene Begriffe selbst die Ursache sein können. Wie aber Gegenstände an sich selbst, wie die Natur der Dinge unter Prinzipien stehe und nach bloßen Begriffen bestimmt werden solle, ist, wo nicht etwas Unmögliches, wenigstens doch sehr Widersinnisches in seiner Forderung. Es mag aber hiermit bewandt sein, wie es wolle ..., so erhellet wenigstens daraus: daß Erkenntnis aus Prinzipien (an sich selbst) ganz etwas andres sei, als bloße Verstandeserkenntnis, die zwar auch andern Erkenntnissen in der Form eines Prinzips vorgehen kann, an sich selbst aber (sofern sie synthetisch ist) nicht auf bloßem Denken beruht, noch ein Allgemeines nach Begriffen in sich enthält.“ „Vernunft“ hingegen ist „das Vermögen der Einheit der Verstandesregeln unter Prinzipien. Sie geht also niemals zunächst auf Erfahrung, oder auf irgendeinen Gegenstand, sondern auf den Verstand, um den mannigfaltigen Erkenntnissen desselben Einheit a priori durch Begriffe zu geben, welche Vernunfteinheit heißen mag, und von ganz anderer Art ist, als sie von dem Verstande geleistet werden kann“.13 Wir heben an diesem Abschnitt jetzt nur stichwortartig heraus, daß hier Kant erstens die Prinzipienerkenntnis in Sachen Rechtslehre als bis dato keineswegs geleistet ansieht; daß er zweitens bereits die Selbstbeziehung der Freiheit als Form des Rechts bestimmt und von daher dessen ganze Sphäre als „Autopoiesis“ konkret werdender Freiheit, nämlich als „gänzlich unser eigen Werk“ als praktischer, d.h. freiheitlicher Wesen bestimmt, damit gegen eine wie auch immer beschaffene Sphäre der „Gegenstände an sich selbst“ und auch der „Natur der Dinge“ stellt; daß er drittens statt auf Verstandes- auf Vernunfteinheit zielt, wie denn die Erwähnung des Rechts, das gleichfalls schon in der KdrV als „a priori gegebener Begriff“ 14 eingeführt wird, hier sicher nicht zufällig in die Einleitung der transzendentalen Dialektik als des reinrationalen Bemühens, Vernunfttotalität zu denken, fällt. Kant hat so jedenfalls, insbesondere am Beispiel des Einheits-Vielheits-Problems bei Feststellung des Prinzips zu 9 Cf. S. Maimon, Über die ersten Gründe des Narurrechts (1795). Cf. C. Chr. E. Schmid, Grundriß des Naturrechts (1795). 11 Cf. F.W.J. Schelling, Neue Deduktion des Naturrechts (1796), in: Werke, ed. M. Schröter, Bd. I, 169-204. 12 Cf. J.G. Fichte, Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre (1796/97), GA I/3, 291460 und I/4, 1-165. 13 KdrV A301f./B 358f. 14 A 728/B 756 10 4 „bürgerlichen Gesetzen“, eine philosophische Rechtslehre als vernünftige Prinzipienerkenntnis wenigstens der Möglichkeit nach angekündigt. Es sollte dann nicht lange währen, bis der erste Rechtslehrer, sich auf diese Stelle berufend, den in Aussicht gestellten neuen Weg gehen zu können meinte. 1785 erschien in Leipzig Gottlieb Hufelands (1760-1817) Versuch über den Grundsatz des Naturrechts, eine Schrift, die aus ihrer kantischen Grundinspiration keinen Hehl machte, wenn sie sich in der Sache auch damals nur erst auf Kants Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht stützen konnte und der Verfasser bei allem, wie er sagt, „gerne zugestandene[n] Einfluß“ Kants sich dennoch „der vollkommensten Denkfreyheit bedient“ haben und keineswegs „blindlings auf die Worte des Meisters geschworen“ haben will.15 Kant hat Hufelands Versuch in der Allgemeinen Litteraturzeitung insgesamt wohlwollend besprochen und in der Hauptsache nur bemängelt, daß nach Hufeland „die Befugniß zu zwingen sogar eine Verbindlichkeit dazu, welche uns von der Natur selbst auferlegt sei, durchaus zum Grunde haben“ solle.16 In diesem kleinen Monitum dürfte sich freilich die Meinung Kants verbergen, daß der junge Verfasser den nach der Kritik „alten Wunsch“ der Grundlegung des positiven Rechts in einem einzigen, freiheitlichen Rechtsprinzip noch nicht zu befriedigen verstanden hat. Kant wendet sich mit seinem Einspruch gegen Hufelands Ableitung der Zwangsbewehrung des Rechts aus einer „natürlichen Verbindlichkeit“, die „Vollkommenheit aller empfindenden, vorzüglich der vernünftigen Wesen“, darunter insbesondere die eigene, zu befördern und jeder „Verminderung“ von Vollkommenheit „einen Widerstand, mithin einen Zwang“ entgegenzusetzen.17 Nach Hufeland sind, so Kant, überhaupt „Principien, die blos die Form des freien Willens unangesehen des Objects bestimmen, ... zum praktischen Gesetze“ „nicht ... hinreichend“; er greift daher auf einen „höchste[n] Zweck eines vernünftigen Wesens, den ihm die Natur der Dinge vorschreibt“, zurück18 – und zwar, wie wir ergänzen können, obwohl in dem angezogenen Zitat aus der KdrV die Rechtssphäre gegen die immer theoretische Sphäre, in der von einer „Natur der Dinge“ allein die Rede sein kann, schon scharf abgehoben worden war. Hufeland hat die „Vernunfteinheit“, die Kant für den Rechtsbegriff fordert, in der Tat als Einheit eines materialen Zwecks, also teleologisch aufgefaßt;19 der Zwang, den er mit der seit dem Thomasius-Schüler Nicolaus Hieronymus Gundling (1671-1729)20 vorherrschenden Tradition als notwendiges Unterscheidungsmerkmal von Naturrechtsbefugnissen und –pflichten gegenüber moralischen Handlungsregeln (und 15 G. Hufeland, Versuch über den Grundsatz des Naturrechts. Nebst einem Anhange, Leipzig 1785, 226; cf. auch 7 (Bezug auf die Ideen), 8f. (Zitat von KdrV A 301), 28 (Zitat von KdrV A 728 über die Undefinierbarkeit des Rechtsbegriffs); ferner Hufelands Begleitschreiben bei Übersendung seines Versuchs an Kant vom 11. Oktober 1785 (AA X, 412f.); in seiner Antwort vom 7. April 1786 (AA XIII, 173) spricht Kant nur von „Mißhelligkeiten, die zwischen unseren beyderseitigen Beurtheilungen hin und wieder noch übrig bleiben“ und verweist den Verfasser auf „die fernere Erwägung“ der bereits vorliegenden sowie auf „einige nächst bevorstehende“ „Schriften“. 16 AA VIII, 128f. 17 So nach Kants Zusammenfassung des Hufelandschen Grundsatzes AA VIII, 128; bei Hufeland heißt die „Richtschnur für alle meine Handlungen“ wörtlich: „Befördere die Vollkommenheit aller empfindenden, vorzüglich der vernünftigen Wesen“; darin ist enthalten: „Verhindere, daß die Vollkommenheit derselben nicht gemindert werde“. Aus dem ersten Satz folgt: „Befördere deine Vollkommenheit“, worin wiederum liegt: „Verhindere, daß deine Vollkommenheit nicht gemindert, d.h. dir nicht ein Theil derselben genommen werde“; im letzten Satz liegen dann „alle Verbindlichkeiten, andre zu zwingen“ (aaO. 243). 18 AA VIII, 128. 19 Die „Regeln meines Rechtverhaltens müssen Einheit haben, um desto höhere Einheit, da sie Ideen (und nicht sinnliche Begriffe) seyn sollen. Einheit in verbindlichen Handlungen ist nicht anders als durch den Zweck möglich, worauf sie gerichtet sind ... Der höchste aller Zwecke, zu dem ich in Ansehung eines Dings handeln kan, ist Vervollkommung desselben“ (aaO. 239f.). Hufeland ist übrigens auch der Meinung, daß Kant in der Kritik dem physikotheologischen Beweis „nicht ganz Genüge“ getan habe (230); der Schluß aus den an der Form der Welt ablesbaren „Wirkungen“ der göttlichen Ursache „auf die Wirklichkeit ihrer Existenz“ ist ihm zufolge „einer der nothwendigsten“ (232). 20 Cf. N. H. Gundling, Ius naturae et gentium, Halle 1714, 8. 5 insoweit mit Kant übereinstimmend) ansetzt, gewinnt in seiner Ableitung einen quasientelechialen Charakter, und es ist in Folge dieser natural-teleologischen Direktion auf Vollkommenheit hin, wie Kant weiter bemerkt, auch notwendig so, „daß man von seinem Rechte sogar nichts nachlassen könne, wozu uns ein Zwang erlaubt ist, weil diese Erlaubniß auf einer innern Verbindlichkeit beruht, sich durchaus und mithin allenfalls mit Gewalt die uns gestrittene Vollkommenheit zu erringen“;21 der Zwang fließt eben aus einem materialen Sollen auf Seiten des Rechtsträgers, und dieser sieht sich ihm „naturrechtlich“, will sagen von der „Natur der Dinge“ her und mithin außerfreiheitlich, unterworfen. Es gibt insofern ein Bestimmtwerden der Freiheit, aber nicht, worum es Kant geht, ein gesetzmäßiges Sich-selbstBestimmen der Freiheit auch zu ihrem Gegenteil, dem Zwang. Ohne daß Kant im Zusammenhang der Hufeland-Rezension auf Näheres einginge und auch ohne eine alternative Deduktion der Zwangsgewalt des Rechts zu geben, deutet er nur an, daß „ein Recht haben“ bei ihm selbst (zumindest für den einzelnen, also im „Naturzustand“) jedenfalls etwas anderes heißen soll als kraft eines inneren Vollkommenheits-Sollens zur Zwangsanwendung verpflichtet zu sein: es meint vielmehr nur, die Befugnis haben, etwas zu erzwingen, aber es meint – wie gesagt für den einzelnen Rechtsträger – auch, dieser Befugnis gegenüber noch einmal frei zu sein. Aber wie dem auch sei: Hufelands Naturrechtsgrundsatz erweist sich als auf einen material-naturrechtlichen Gedanken, eben den universalen Vervollkommnungsimperativ gestützt, den Kant hier vorsichtig als eine zu starke Annahme für eine eigentlich kritische Rechtsbegründung bezeichnet22 und in dem durchaus auch Heteronomie lauern könnte.23 Freilich können hier Rückfragen entstehen: Hat Hufeland mit der Bezugnahme auf einen Zweckgesichtspunkt im Naturrecht nicht doch auch etwas Richtiges, wenigstens etwas für das Naturrechtsdenken insgesamt Unverzichtbares gesehen? Enthält nicht jeder Rekurs auf das Naturrecht – und Kant untersagt einen solchen ja nicht, sondern versucht das Naturrecht seinerseits neu zu fassen – immer auch einen Vervollkommungsimperativ, z.B. gegenüber positiven Rechtsordnungen, bis dahin, daß es beim wenn auch umstrittenen Widerstandsrecht zum Versuch einer rein naturrechtlich begründeten Zwangsausübung gegen den wirklichen oder vermeintlichen Unrechtsstaat kommen kann? Und ist, auch abgesehen von der Frage nach dem Ursprung der Zwangsbefugnis überhaupt, gerade auch dann, wenn man die Ergebnisse der dritten Kritik nicht aus dem Auge läßt, eine nicht-teleologische Vernunfteinheit in Beziehung auf empirische Mannigfaltigkeit überhaupt denkbar? Enthalten so nicht auch Kants eigene Entwürfe zur Geschichtsphilosophie eine Art „Naturrechtsteleologie“, die auf einen normativen, nicht zuletzt durch „Kunstanstalten der Natur“24 beförderten End- und Bestzustand hin angelegt ist, wobei diese kantische „List der Natur“ doch gewiß mit Autonomie noch nicht viel zu tun hat? Welchen Sinn hat überdies, wenn das Vervollkommnungsmotiv wegfällt, beispielsweise noch die heute ja durchaus auf dem Vormarsch begriffene Rede von „Staatszwecken“? Gibt es also ein Naturrecht – und Kant entwickelt, wie gesagt, in der Rechtslehre nach eigenem Bekunden durchaus ein solches, nämlich nur Recht im Sinne von Rechtsprinzipien a priori –, das des Zweck- oder auch eines Vollkommenheitsbegriffs entraten kann? Oder, kurz gefaßt: ist als Alternative dazu ein streng autonomistisch entwickeltes Naturrecht überhaupt denkbar? Wir wissen bereits, daß Schelling und Fichte in ihren Naturrechtsdeduktionen auf diese Frage eine bejahende Antwort gegeben haben, aber wir wissen auch, daß die Grundlage für ihre Bejahung bereits eine Theorie absoluter Subjektivität oder auch Subjekt-Objektivität war, die im strengen Sinne bei Kant so 21 AA VIII, 129. Hufelands „Grund“ enthält „mehr ..., als zu jener Folge [sc. einer Zwangsbefugnis] nöthig ist“ (AA VIII, 129). 23 Kant weist auch darauf hin, daß ein „Vollkommenheitskalkül“, der ja immer auch das Ganze im Blick haben soll, „selbst in den gemeinsten Fällen des Lebens“ kaum praktikabel zur Ermittlung realer Rechte sein dürfte (ibd.). 24 Cf. Zum ewigen Frieden, AA VIII, 362. 22 6 nicht anzutreffen ist. Wir bleiben daher zur Beantwortung der gestellten Fragen auf kantischem Boden, den wir dazu jedoch zuerst noch etwas genauer erkunden müssen. 2. Naturrecht als produktive Distanz zum positiven Recht In bezug auf Kants Stellung zum Naturrechtsdenken kursieren noch immer die unterschiedlichsten Auffassungen. Unter den älteren Autoren war etwa Dulckeit der Meinung, „daß die kantische Rechtslehre“, konsequent zu Ende gedacht, „zu einer Verneinung allen positiven Rechts hätte führen müssen“;25 er sah Kants Problem darin, von seinem konsequent vernunftrechtlichen Ansatz aus nicht ohne Widerspruch in das Bathos des Empirischen hinabsteigen zu können – insofern freilich habe Kant indirekt gezeigt, „daß ein Vernunftrecht, Naturrecht, oder, wie man behaupten darf, jedes Idealrecht ... den Widerspruch in sich selbst trägt“.26 Klausen hat demgegenüber das Verdienst Kants gerade darin gesehen, die schon begründungs- und geltungstheoretische Unhaltbarkeit des rechtspositivistischen Standpunkts aufgewiesen und ihm den Begriff eines „moralischen Rechts“, d.h. des Naturrechts, entgegengesetzt zu haben.27 Allerdings weiß man auch, daß Kelsen in mancher Beziehung in neukantianischen Bahnen dachte und etwa für seine Unterscheidung von Seins- und Sollensordnung, aber auch für die von Recht und Moral bei Kant anknüpfen konnte28, und von keinem geringeren als Radbruch stammt das Wort: „Nicht Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung, sondern Erkenntnistheorie, nicht die Historische Schule, sondern die Kritische Philosophie, nicht Savigny, sondern Kant hat den entscheidenden Schlag gegen das Naturrecht getan“.29 Kersting schließlich hat von einem „mittleren Kurs“ gesprochen, den speziell „Kants Theorie der Verbindlichkeit positiven Rechts ... zwischen der Scylla des Naturrechts und der Charybdis des Rechtspositivismus ... zu halten“ versucht habe. 30 Derlei Ambivalenzen in der Kantdeutung enthalten vielleicht einen ersten Fingerzeig auf das von Kant in der (tatsächlich „den Widerspruch enthaltenden“) Rechtsidee selbst erkannte Synthesisproblem, das uns noch beschäftigen wird. Es dürfte sich an dieser Stelle lohnen, einen kurzen Blick zurück auf die zweifelsohne imposante und übrigens ganz singuläre europäische Naturrechtstradition wie auch auf ihre systematische Kernaussage zu werfen.31 Es ist dabei als bekannt vorauszusetzen, daß das Naturrecht in der Gegenwart trotz mancher aktueller Diskussionen, die, wie diejenigen um den „gerechten Krieg“ oder die universelle Geltung von Menschenrechten, von ihm kaum ablösbar sind, nicht gerade Konjunktur hat – was freilich nicht unbedingt bedeutet, daß deshalb die Begriffe und begrifflichen Bedürfnisse, denen der Naturrechtsgedanke antwortet, wirklich geklärt wären. Den Kern alles Naturrechtsdenkens, und zwar des „substantialistischen“ wie auch des kritischen, mag man in der These sehen, daß der Sinn des Begriffs „Recht“ grundsätzlich niemals in den „Rechten“ und Pflichten aufgeht, die ein empirischer Gesetzgeber empirischen Rechtsgenossen als seine hier und jetzt maßgebliche Willensmeinung vorlegt. Bestreiten wird den Sinn dieser These dagegen, wer „Recht“ von vornherein (nur) als zwangsbewehrte soziale Regel versteht, die zu befolgen eben hier und jetzt „recht“, die nicht zu befolgen aber „unrecht“ sei und heißen müsse. Das heißt im Extremfall, daß beispielsweise jemand, dem die Ausübung seiner Religion untersagt wird, 25 Dulckeit (Fn. 4), 62. AaO. 68. 27 Klausen aaO. (Fn. 4), 11ff. 28. 28 Cf. H. Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Auflage Wien 1960, 102ff. Anm.; auch Arthur Kaufmann, Rechtsphilosophie, 2. Aufl. München 1997, 14. 214. 29 G. Radbruch, Rechtsphilosophie, ed. R. Dreier/St. L. Paulson, Heidelberg 1999, 21 30 Kersting (1984) (Fn. 4), 351; zur Illustration vergleiche Kerstings hilfreiche Darstellung der kantischen Zurückweisung des Widerstandsrechts 348f., Anm. 267. 31 Problemüberblick bei R. Zippelius, Rechtsphilosophie, 3. Aufl. München 1994, § 12; bei Zippelius erscheint Kant vor allem als Kritiker des naturalistischen Fehlschlusses (97). 26 7 allenfalls metaphorisch behaupten könnte, er habe doch ein „Recht“ auf seine Religion; im eigentlichen Wortsinn hat er ein solches Recht dann nämlich gerade nicht. Der Rechtspositivist, der so denkt, wird sich dabei etwa auf eine analytische Spracheindeutigkeit berufen, und er wird in dem Versuch, den Sinn von „Recht“ weiter zu fassen, metaphysischen Ballast (z.B. im Sinne einer Berufung auf einen nicht-empirischen Gesetzgeber, dem ein Einspruchsrecht gegen den empirischen vorbehalten bleibt) vermuten, er wird das Naturrecht generell unter Ideologieverdacht stellen oder aber auf seine juridische Nutzlosigkeit, wo nicht gar seine Gefährlichkeit für den Bestand der wirklichen Rechtsordnung, also des eigentlichen „Rechts“, hinweisen. Einwände dieser Art sind in der Tat oft erhoben worden, und sie sind in mancher Beziehung durchaus ernstzunehmen. Der Einwand des metaphysischen Ballastes betrifft beispielsweise alle Naturrechtstheorien, die im Sinne einer einfachen Legeshierarchisierung materiale Rechtsnormen namhaft machen wollen, die zuletzt jeden Gesetzgeber binden sollen und als deren eigener „Gesetzgeber“ dann Gott, die Natur des Menschen oder auch eine dem Menschen vorgegebene naturgesetzliche Gesamt- oder Sachordnung auftreten. In diesem Sinne hat beispielsweise Kants Lehrbuchautor Achenwall das Naturrecht teils im Willen, im Wesen und den Eigenschaften Gottes, teils in der „Natur der Dinge“ begründet, und es nimmt nicht wunder, daß Kants prinzipieller Einwand hier lautet, daß uns die erforderliche theoretische Erkenntnis der dabei in Anspruch genommenen Größen abgeht;32 mit diesem Einwand wird nur in Erinnerung gebracht, was als Ergebnis der Kritik insbesondere auch in Beziehung auf die theoretische Erkennbarkeit Gottes und einer Welt oder Naturordnung im ganzen feststeht. Auf die „Natur des Menschen“, speziell auf das Sozialitätsbedürfnis des von Natur „gebrechlichen“ Menschen, hatten Pufendorf und seine Nachfolger, die damals sogenannten „Sozialisten“;33 das Naturrecht gegründet. Der Standardeinwand, der hier zu gewärtigen ist, würde lauten, daß aus einer wie auch immer beschaffenen Natur und ihren Notwendigkeiten keine Sollenssätze, am wenigsten überpositive Rechtsnormen abgeleitet werden können. Was schließlich eine naturgesetzliche34 Gesamtordnung angeht, eine Ordnung, die dann bis auf dem Menschen mit dem Tier gemeinsame Instinkte zurückverfolgt werden35 und die von daher z. B. eine stoisch gefaßte Teilhabe an der logischen Weltseele oder, wie bei Vico, ein ordnendes Walten der Vorsehung auch dort, wo der Mensch keineswegs schon „rational“ Herr seiner selbst ist, meinen kann, so scheint dergleichen zumindest einer rationalen Konstruktion des Rechtsbegriffs zu widersprechen, wenigstens aber durch diese ablösbar zu sein; die terminologische Zäsur, die der Schritt vom Natur- zum Vernunftrecht in der Neuzeit meinte, besagt immerhin nicht so sehr, daß älteres Naturrechtsdenken keine Vernunftprinzipien in Anspruch genommen hätte, als vielmehr, daß für die Begründung des überpositiven Rechts jedenfalls nicht auf einen vorrationalen Bereich zurückgegriffen werden sollte. Der Ideologieverdacht gegenüber dem Naturrecht läßt sich sodann auf die Formel bringen, daß im Naturrechtsdenken berechtigte oder auch unberechtigte moralische Ansprüche in Rechtsform gekleidet werden sollen, daß man also auf einem Schleichweg zu Zwecken gelangen will, die auf dem geraden rechtlichen Wege nicht erreichbar scheinen – wobei es übrigens gleichgültig ist, ob das Naturrecht eher in „konservativem“ oder aber in „reformistischem“, ja „revolutionären“ Sinne aufgerufen wird; beides ist, wie man weiß, möglich, wie denn Naturrechtsformeln sowohl der Überhöhung wie Cf. Kants Bemerkung im Naturrecht Feyerabend: „Der Autor nimmt in seinen Prolegomenen zum Princip des Rechts, die Uebereinstimmung der Gesetze mit dem göttlichen Willen. Aber denn muß ich doch wissen, was Pflicht sey, und wie der göttliche Wille beschaffen sey. - - Bei uns ist das Princip, daß eine Handlung mit der Freiheit aller nach einem allgemeinen Gesetz beisammen bestehe, diese Handlung ist erlaubt und wir haben Befugniß“ (AA XXVII, 2/2, 1332). 33 Cf. J.G. Buhle, Lehrbuch des Naturrechts, Göttingen 1798 (ND Brüssel 1969), 40. 34 Die „lex naturalis“ ist dabei im vorneuzeitlichen Sinne, d.h. nicht als deskriptiver allgemeiner Satz, sondern teleologisch zu verstehen. 35 So in der berühmten Definition des justinianschen Corpus Juris: „Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: nam ius istud non humani generis proprium, sed omnium animalium ... commune est“ (D. I 1, 1, 3). 32 8 der Herabsetzung geltenden positiven Rechts dienen können: man kann, zumindest auf der Oberfläche, mit solchen Formeln sowohl den Sinn gesetzter Ordnungen legitimieren wie ihre Verwerflichkeit behaupten, man kann „naturrechtlich“ ebenso die Sklaverei wie ihre Abschaffung rechtfertigen.36 Damit verbindet sich schließlich die Gefahr, die von allen „Rechtspropheten“ (M. Weber)37, die innerhalb bereits festgefügter Rechtsordnungen auftreten, auszugehen scheint: die Gefahr, daß die in der Naturrechtsthese liegende Vorbehaltlichkeit gegenüber dem effektiv geltenden Recht dieses eben um seine effektive Geltung oder, in modischeren Kategorien gesprochen, um seine spezifische „Funktion“, um die Wirksamkeit und „Effizienz“ seiner öffentlichen Geltung bringen kann. Trotz der genannten und in vielfacher Variation auch oft wiederholten Bedenken, die sich in der Hauptsache auf je und je explizit gewordenes Naturrecht beziehen, eignet der Naturrechtsthese, also der These, daß der Sinn von „Recht“ grundsätzlich nicht im hier und jetzt geltenden Gesetz aufgeht, eine schwer zu überspielende Grundplausibilität. Diese Plausibilität hängt nicht zum wenigsten damit zusammen, daß die Frage nach dem richtigen Recht ohne die durch das Naturrechtsdenken eröffnete produktive Distanz zum positiven Recht nicht eigentlich gestellt werden kann. Das Hauptproblem ist dabei nur, welcher Art die Prinzipien sind, an Hand derer über die Rechtsrichtigkeit gestritten werden soll. Daß es sich nicht eigentlich um moralische Prinzipien handeln darf, ist seit Thomasius38 und Gundling39 klar und wird von Kant mit Vehemenz festgehalten; daß es auch nicht eigentlich um theoretische Erkenntnisse über „die Natur“ gehen kann, ist insbesondere durch Kant und seine strikte Trennung von theoretischer und praktischer Vernunft klargemacht worden. Was zur Beantwortung der Frage nach dem richtigen Recht damit übrig bleibt, ist der Rückgang auf die Idee des Rechtes als solche, die hier jedoch in ihrer Sinnautonomie zur Geltung gebracht werden muß. Bei Kant ist dies dadurch eindeutig der Fall, daß für ihn der Begriff des Rechts ein Vernunftbegriff a priori ist und Naturrechtsdenken auch eigentlich nichts anderes meint als die Entfaltung dieses apriorischen Begriffs. Die Distanz, die das Naturrecht gegenüber dem positiven Recht einzunehmen gestattet, ist nicht etwa die Distanz einer Metarechtlichkeit, die selbst aus anderen als Rechtsprinzipien konzipiert wäre. Die naturrechtliche Distanz ergibt sich vielmehr aus dem Gefälle, das zwischen dem apriorischem Kerngehalt der Rechtsidee und den empirischen Momenten ihrer Realisation entsteht; sie ist eine Distanz, die das Recht eben als autonome, sich auf sich selbst beziehende Idee sich selbst gegenüber wahrt. Kant spricht von „unwandelbaren Principien“ „zu aller positiven Gesetzgebung“, die in der „natürlichen Rechtslehre“, dem „Ius naturae“, zu entwickeln seien;40 das positive Recht dagegen geht von Fall zu Fall „aus dem Willen eines Gesetzgebers hervor[ ]“. 41 Der Gesetzgeber bzw. das Staatsoberhaupt wiederum ist gehalten, dann, „wenn einmal Gebrechen in der Staatsverfassung oder im Staatenverhältniß angetroffen werden, ... dahin bedacht zu sein, wie sie sobald wie möglich gebessert und dem Naturrecht, so wie es in der Idee der Vernunft uns zum Muster vor Augen steht, angemessen gemacht werden könne“.42 Bei Kant kann dies nichts anderes heißen, als daß der Gesetzgeber aus Rechtsgründen verpflichtet ist, auf die Rechtsidee als solche zurückzukommen, wo immer eine positive Gesetzgebung dieser Idee widerstreitet, und die Rechtsidee positiv zu realisieren. Der Umkreis des Rechts wird dabei durch diese Naturrechtsreflexion nicht verlassen, aber es wird die produktive Distanz zugelassen; das Recht kann, wenn man so will, mit sich selbst in inneren Widerstreit treten, 36 Andere Beispiele bei H. Kelsen, Was ist Gerechtigkeit?, Wien 1953, 38f. Cf. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 5., rev. Auflage Tübingen 1980, 504. Nach Weber überwiegt übrigens die „revolutionäre“ Funktion des Naturrechts; cf. aaO. 497ff. 38 Cf. bei ihm insbesondere die Unterscheidung zwischen den zwangsbewehrten Gesetzen (imperia) und den rein moralischen „Räten“ (consilia) (Chr. Thomasius, Fundamenta juris naturae et gentium, 1718, I, 5, § 34). 39 Cf. oben Fn. 20. 40 MAR, AA VI, 229. 41 AaO. 237 42 Zum ewigen Frieden, AA VIII, 372 37 9 aber sich gerade daraus seiner positiven Seite nach auch fortbestimmen. Kant hat diesen Widerstreit dabei nicht etwa als zufällige Defizienzerscheinung am existierenden Recht verstanden. Er hat in ihr vielmehr eine für die Rechtsidee als Gestalt von Vernunft-, nicht Verstandeseinheit geradezu konstitutive Antinomie erblickt,43 eine Antinomie, die bei ihm beispielhaft in der Konkurrenz einer „possessio noumenon“ und einer „possessio phaenomenon“ innerhalb des Privatrechts konkret wird,44 die in der Sache aber eine weit über diesen Zusammenhang hinausgehende Bedeutung hat. Man könnte etwas emphatisch geradezu davon sprechen, daß das Leben des Rechts45 in diesem inneren, wiewohl lösbaren Widerstreit von Naturrecht und positivem Recht besteht.46 3. Die Rechtsantinomie Das Problem des Rechts ist nach Kant nicht nur, wie bereits gesagt, das Problem eines Begriffs a priori überhaupt; es ist vielmehr das Problem eines synthetischen Begriffs a priori, der zugleich nicht leer bleiben soll, der also raum-zeitlich zu schematisieren und empirisch zu realisieren ist. Das formale Rechtsprinzip, daß die Freiheit des einen mit der Freiheit des anderen in gesetzmäßiger Form zugleich soll bestehen können, entfaltet die Rechtsidee nur erst analytisch; es besagt im Grunde nur, daß Freiheit der Freiheit nicht widersprechen kann und entsprechend aller Gebrauch der Freiheit Freiheit nicht aufheben soll. Der unmittelbare Naturrechtsgedanke, daß jeder Mensch frei geboren oder, wie Kant sagt, Freiheit das „einzige, ursprüngliche, jedem Menschen kraft seiner Menschheit zustehende Recht“ sei,47 führt demgemäß auch nicht sogleich auf eine echte Rechtsantinomie. Die Antinomie entsteht vielmehr erst durch den synthetischen Ausgriff des Freien auf ein praeter se, auf einen Gegenstand oder eine Person außer ihm, die unter das ursprüngliche „Ich bin frei“ subsumiert werden sollen. Sie entsteht, sobald der mit dem angeborenen, in der Tat aber zunächst nur intelligiblen Freiheitsrecht ausgestattete homo noumenon seinen Fuß auf diese Erde, in das Reich der Erscheinung setzt und auch in ihm sein Freisein behaupten will. Die spezifische Aufgabe des Rechtes ist es jedoch gerade, diesen Ausgriff auf die Erscheinung selbst realiter freiheitserhaltend zu gestalten, nämlich so, daß die Synthesis von Ich und Objekt oder auch von Ich und anderem Ich dem analytischen Gedanken, daß Freiheit Freiheit nicht aufheben kann und soll, nicht zuwider läuft. Erst mit diesem Bezug auf die objektive oder äußere Gestalt von Freiheit kommen nach Kant ihrer Wurzel nach außerfreiheitliche, naturhafte Momente ins Spiel. Daß ich ursprünglich frei bin, heißt ja in rechtlicher Hinsicht nicht nur, daß ich mich als frei denke oder mich in praktischer Hinsicht überhaupt selbst bestimme. Es heißt zum Beispiel – noch ganz elementar – auch, daß ich befugt bin, einen bestimmten Raum einzunehmen – jeder Mensch hat nach Kant das Recht, irgendwo auf der Erde zu weilen und nicht überhaupt von allem Boden vertrieben zu werden. Dennoch kann ich als rechtlich Handelnder nicht einfach jeden Boden besetzen, nicht einfach jedes Haus betreten. Die Synthesis mit dem konkreten Raum ergibt in diesem Beispiel den Konflikt zwischen dem intelligiblen Rechtstitel auf einen Raum überhaupt und der Unmöglichkeit, den abstrakten Titel auf Raum überhaupt empirisch bestimmt durchzuführen; denn empirischer Raum ist Daß es sich dabei nicht etwa nur um einen „Systemzwang“ handelt, dem Kant nur aus formalen Gründen gefolgt wäre, zeigt P. Baumanns, „Kants Antinomie der reinen Rechtsvernunft in systemgeschichtlicher und systematischer Hinsicht“, Philosophisches Jahrbuch 100 (1993), 282-300. 44 Cf. MAR AA VI, 254f., aber auch in den Vorarbeiten zur Rechtslehre AA XXXIII, 224ff., 230-233, 280f., 324f., 326f. und 331-334 (dazu Baumanns [Fn. 43], 293-295). 45 Rechtsgeschichte, Rechtssoziologie und kulturgeschichtliche Betrachtung des Rechts sind entsprechend der Lehre von der Rechtsidee nicht äußerlich, sondern von ihr umgriffen. 46 E. Zacher, Der Begriff der Natur und das Naturrecht, Berlin 1973, spricht von einer „Unschließbarkeit“, „Transzendentalität“ und einem „Durchbruch in die Unendlichkeit“ als Naturrechtsmerkmalen (bes. 105ff.); seine Ergebnisse liegen teilweise näher bei Kant und dem Deutschen Idealismus, als auf den ersten Blick erhellt. 47 MAR, AA VI, 237 43 10 eben nicht Raum überhaupt, sondern bestimmter Raum, der aber als bestimmter nicht zugleich von mehreren Subjekten beansprucht werden kann, so daß hier eine negative Grenzziehung oder die Errichtung einer „Rechtsgrenze“ erforderlich wird.48 Dasselbe Problem äußert sich auch in Kants „Besitzantinomie“. Sie lautet in der Fassung der MAR:49 - (Thesis:) „Es ist möglich, etwas Äußeres als das Meine zu haben, ob ich gleich nicht im Besitz desselben bin.“ - (Antithesis:) „Es ist nicht möglich, etwas Äußeres als das Meine zu haben, wenn ich nicht im Besitz desselben bin.“ Die Antinomie zielt auf die Tatsache, daß die Rechtssynthesis von Subjekt und äußerem Gegenstand ebenso sehr eine intelligible wie eine empirische Seite haben muß. Etwas Äußeres als „das Meine“, als „meum iuris“ zu bezeichnen, ist zunächst eine empirisch kontraintuitive Synthesis, wenigstens solange die gemeinte Meinigkeit nicht ebenso empirisch demonstriert wird – zum Beispiel dadurch, daß ich, d.h. ich durch „meinen“ Leib den als das Meinige beanspruchten Boden im Wortsinne „in Besitz nehme“, etwa mich darauf setze – übrigens wird in dem hier indizierten Übergang von „Ich“ zu „meinem Leib“, wie man über Kant hinausgehend sagen kann, bereits ein erstes, elementares Naturrecht deutlich, nämlich das Naturrecht, „Ich“ überhaupt leiblich zu definieren, Ich also als selbst erscheinend zu behaupten, an welchem naturrechtlichen „habeas corpus“ Grundrechte wie dasjenige auf die Unversehrtheit des Leibes hängen, aus dem die naturrechtlichen Verbote von Mord, Totschlag oder Verstümmelung folgen.50 Allerdings bleibt dabei nicht nur die Rechtsidee, sondern auch die konkrete Rechtssynthesis, d.h. die tragende Form der Rechtswirklichkeit, primär ein intelligibler Sachverhalt. Was es heißt, auf etwas ein Recht oder zu etwas eine Rechtspflicht zu haben, kann man nicht einfach „sehen“, es ist nicht einfach an empirischen Merkmalen ablesbar, auch nicht an leiblichen; Fichtes bekannte Formel, daß „Menschengestalt ... dem Menschen nothwendig heilig“ sei,51 gehört zwar zweifelsohne zu den schönsten Naturrechtsgrundsätzen, die jemals aufgestellt worden sind, aber sie bietet selbstverständlich nicht einfach eine empirische Handhabe, durch welche etwa aktuelle Streitfragen wie die nach Organentnahmen, Abtreibung, Euthanasie oder auch genetischer Manipulation schon auf der Ebene des phänomenalen Vordergrundes, das heißt ohne Rückgriff auf die in ihrem Kern nicht einfach erscheinende Bestimmung zur Freiheit jedes menschlichen Individuums schon entschieden wären. Kant hat, indem er das Recht in dem angesprochenen Sinne als von vornherein überempirische bzw. in ihrem Empiriebezug dialektische Wirklichkeit herausgearbeitet hat, übrigens jeder Art empiristischer Kurzschlüssigkeiten in der Rechtsbegründung den Boden entzogen, damit etwa derjenigen, die, nach Art des sophistischen „Rechts des Stärkeren“, bei kontingenten empirischen Sachverhalten meinte anknüpfen zu können. Im mundus phaenomenon rein als solchem gibt es nicht nur kein „Recht“ des Stärkeren, es gibt in ihm rein als solchem vielmehr überhaupt kein Recht, so wenig es in ihm eine wirklich gerade Linie, einen rechten Winkel oder auch eine Moral gibt, ja so wenig es in ihm, wie die dritte Antinomie der KdrV gezeigt hat, überhaupt Freiheit gibt. Kant hat dies des öfteren festgehalten, so etwa in den Vorarbeiten zur Rechtslehre, wenn es dort heißt: „... das Recht läßt sich den Sinnen gar nicht in einer ihm correspondirenden Cf. die Vorarbeiten zur Rechtslehre, AA XXIII, 279f.: „Jeder Mensch hat ein angebohrnes Recht an irgend einem Orte der Erde zu seyn, denn sein Daseyn ist noch kein factum folglich auch kein iniustum. ... Da aber jeder andere auch das Recht hat so hat der prior occupans das provisorische Recht jeden der ihn daran hindert zu zwingen sich mit ihm in einen Vertrag einzulassen die Grenzen des erlaubten Besitzes zu bestimmen und bey dessen Weigerung Gewalt zu brauchen“. 49 AA VI, 255 50 H. Reiner, Grundlagen, Grundsätze und Einzelnormen des Naturrechts, Freiburg/München 1964, bes. 33ff. hat in diesem Zusammenhang vom „Recht auf den Urbesitz der Person“ gesprochen. 51 Fichte (Fn. 12), § 6, GA I/3, 383. 48 11 Anschauung geben d.i. darstellen“.52 Das Recht gehört wie die ihm in der Freiheit gleichursprüngliche Moral vielmehr ursprünglich dem mundus noumenon an, und einen Menschen als ursprünglich frei, d.h. als wirklichen Rechtsträger ansehen, wie es das Naturrecht im kantischen Sinne verlangt, heißt immer zuerst, ihn schon als homo noumenon ansprechen. Entsprechend legt sich das „Dies ist mein“ sozusagen aus der übersinnlichen Welt über den sinnlichen Gegenstand; der Gegenstand wird, wenn man so will, von einer ihm ursprünglich fremden Wirklichkeit her „kolonisiert“, und er wird zugleich, worin der naturrechtliche Sinn des Eigentumsrechtes liegt, zur sozusagen erweiterten Leiblichkeit der sich leiblich ursprünglich selbst besitzenden Person. Im Sinne dieser Kolonisierung der Empirie im Zeichen des Rechts ist es dann aber prinzipiell nicht erforderlich, daß die Inhabung des empirischen Bodens selbst empirisch erfolgt; es genügt, daß sie aus Rechtsprinzipien heraus erfolgen kann, d.h. daß eine Befugnis, empirische Gegenstände als meine erweiterte Leibessphäre anzusehen und entsprechend zu gebrauchen, gegeben ist. Die Thesis der Besitzantinomie bringt gerade dies zum Ausdruck, während die Antithesis es zu bestreiten scheint. Aber Kant löst die Antinomie, indem er die Antithesis ihrerseits vom intelligiblen Besitz, nicht von der physischen Inhabung reden läßt. Unter dieser Bedingung ist es tatsächlich zutreffend, daß es rechtlich unmöglich ist, daß ich ein Äußeres als ein „meum iuris“ reklamieren kann, ohne auf es den intelligiblen, d.h. freiheitserhaltenden Rechtstitel zu haben. Was auf den ersten Blick zumindest unter der Prämisse, daß Recht als überempirische Wirklichkeit anerkannt ist, fast banal erscheint, betrifft dabei doch die Bedingungen der Möglichkeit einer eigentlich so zu nennenden Rechtssynthesis; es betrifft die innere „Umwendung“, die die Rechtsidee in sich selbst erfährt, indem sie überhaupt positiv wird. Diese innere Umwendung ist ihre von Kant in der Rechtsantinomie gesehene und bereits angesprochene Dialektik, eine Dialektik, die ihrerseits indiziert, daß es beim Recht um konkrete Vernunfteinheit zu tun ist: um eine Einheit von Innerem und Äußerem, von Freiheit und Notwendigkeit, von Einheit und Vielheit des Rechts und der Rechte überhaupt. Transzendentallogisch wird in der Rechtssynthesis aus dem „Ich“ der praktischen Vernunft, d.h. dem ursprünglichen „Ich bin frei“, ein „Dieses da fällt in die Sphäre meiner Freiheit“, wodurch, rechtssynthetisch, das freie Ich immer auch selbst noch einmal anschaulich wird – wie man denn in gewissem Sinne überhaupt sagen könnte, daß es die Aufgabe des Rechtsdenkens ist, das sozusagen über die Grenzen meiner empirischen Leiblichkeit hinaus erweiterte Leib-Seele-Problem zu erörtern, d.h. die legale Reichweite der „Beseelbarkeit“ der empirischen Welt durch mich abzustecken. Daß im Leben und der Konkretion des Rechts das Subjekt Objekt wird, also Kants Problem des „zweifachen Ich“53 eine sehr handfeste Bedeutung gewinnt, daß dabei aber, wie bereits erwähnt, auch Freiheit in Zwang umschlägt und umschlagen muß, ist von Kant in aller Schärfe gesehen, und es bietet sich geradezu an, die antinomische Grundstruktur in der Auffassung der Rechtswirklichkeit auf alle weiteren Grund-, d.h. Naturrechtsfragen im Umkreis der Rechtsphilosophie auszudehnen. Dies muß hier unterbleiben; stellvertretend für weiteres sei nur auf die Gleichheitsantinomie verwiesen, die insbesondere für den Begriff rechtlicher Gerechtigkeit nicht ohne Bedeutung ist. Nach Kant fließt die ursprüngliche Gleichheit aller Rechtsgenossen unmittelbar aus dem angeborenen Freiheitsrecht, denn eben in dieser Hinsicht, frei zu sein, sind alle Rechtsträger eo ipso wirklich gleich54 – die allgemeine „Natur“ des Rechtssubjekts ist es, gerade kein Naturgegenstand, sondern frei zu sein. Wieder ist klar, daß eine solche Gleichheit der Freien keine Qualität ist, die irgend empirisch wahrgenommen werden könnte; sie ist daher AA XXIII, 275; cf. auch 277: „Das Recht ... als Vernunftbegriff kann nicht anschaulich gemacht werden als nur durch den Schematism des Besitzes der empirisch seyn kann[,] nicht des Rechts“. 53 Cf. Fortschritte der Metaphysik, AA XX, 270. – Zum systematischen Zusammenhang cf. E. Heintel, Das „Faktum“ des „zweifachen Ich“ bei Kant, in: ders., Gesammelte Abhandlungen, Bd. 8, Stuttgart-Bad Cannstatt 2000, 159-186. 54 Cf. MAR, AA VI, 237f. 52 12 wiederum nur ein Attribut des homo noumenon oder des Rechts-Ichs als solchen; sie ist ein Idealismus, der freilich den naturrechtlichen Kerngehalt der Rechtsidee betrifft. Die Rechtsantinomie, für das Gleichheitsprinzip formuliert, würde beispielsweise besagen: - Es ist möglich, den anderen Rechtsgenossen als mir gleich zu bestimmen, weil er ein anderer Rechtsgenosse ist. - Es ist nicht möglich, den anderen Rechtsgenossen als mir gleich zu bestimmen, weil er ein anderer Rechtsgenosse ist. Damit ist übrigens nicht nur eine Analogie zu der Besitzantinomie gebildet; es ergeben sich vielmehr auch unmittelbar Ausblicke auf das Gerechtigkeitsproblem. Es liegt auf der Hand, daß sich in der Gleichheitsantinomie, wie wir sie hier formuliert haben, das Problem des Verhältnisses von kommutativer und distributiver Gerechtigkeit verbirgt. Der Kern des Gleichheitssatzes ist der Begriff kommutativer Gerechtigkeit; diesem Kern nach ist der Sachverhalt, daß der andere Rechtsgenosse ein anderer ist, gerade aufgehoben; der eine und der andere sind vor dem Gesetz überhaupt gleich, nämlich beide frei und befugt, einen gleichen ihnen vom Gesetz gewährten Raum einzunehmen. Aber der gleiche Gleichheitssatz wandelt sich in seiner Realisierung an der Erscheinung oder angesichts erscheinender Ungleichheit aus einem unbedingten in einen bedingten; er besagt jetzt zum Beispiel, daß wenn eine gleiche Leistung vorliegt auch eine gleiche Gegenleistung zu erbringen ist, wenn nicht, dann nicht und vielmehr eine proportional verschiedene, weil eben alles andere ungerecht wäre – er begründet jetzt also das Prinzip distributiver Gerechtigkeit, das immer auch Billigkeitsmomente55 oder Spielräume individueller Ausgestaltung enthält, dabei jedoch den strikten, wenn auch „nur“ intelligiblen Grundsatz der kommutativen Gleichheit der Rechtsgenossen nicht prinzipiell antasten oder unkenntlich machen darf. Diese Überlegungen machen noch einmal deutlich, daß in einem kantischen Konzept von Naturrecht in Übereinstimmung mit dem kritisch festgestellten Primat des Praktischen das im materialen Sinne Naturhafte erst an zweiter Stelle, nämlich als einschränkende Bedingung in der Anwendung der allgemeinen Rechtsprinzipien, nicht etwa als Prämisse oder Ansatzpunkt solcher Prinzipien, in den Blick kommen kann; das Recht als Recht und auch als Naturrecht empfängt keine Imperative von der Natur, es schematisiert sich allerdings selbst auf das physische Erscheinen von Handlungen hin, das äußerlich-gesetzesförmig und insofern auf Freiheit hin transparent sein soll, in das aber mittelbar auch rechtlich zu momentaneisierende Naturbestimmungen eingehen müssen, eben insofern die äußeren Gesetze, also das positive Recht, die Rechtsidee ja realisieren und anschaulich darstellen sollen. Bestimmte Natur ist so zwar Moment des Schematismus des Rechts, Moment seiner Einsenkung in das raumzeitliche Dasein, was z.B. heißt, daß positiv-rechtliche Bestimmungen immer den Bedingungen der Erscheinungswelt Rechnung tragen müssen, also, um es an einem drastischen Beispiel zu illustrieren, von einem empirischen Rechtsträger keine Ubiquität als Bedingung für den rechtlichen Besitz seiner physischen Besitzungen verlangen dürfen. Eigentlicher Gesetzgeber oder Rechtsquelle ist Natur im Sinne des allgemeinen Horizonts äußerer Handlungen so aber nicht; viel eher ist sie Medium, Mitspielerin, sunaitía des sich verwirklichenden Rechts. 4. Rechtsrealisierung: der Schematismus und die Kategorien des Rechts Als Zwischenergebnis unserer bisherigen Überlegungen können wir festhalten, daß „Naturrecht“ bei Kant einerseits streng bei der noumenalen Natur des Rechtssubjekts, d.h. bei seiner Freiheit oder überhaupt bei der Freiheit als Subjekt ansetzt, daß es aber andererseits im Sinne der aufgegebenen Rechtssynthesis auch auf die zweite Natur des Menschen, seine In den MAR behandelt Kant die Billigkeit bekanntlich unter dem Titel des „zweideutigen Rechts“ (AA VI, 233ff.) und versteht sie als ein „Recht ohne Zwang“, das strenger Gesetzesförmigkeit ermangelt. 55 13 Phänomenalität, ausgreifen und insofern seinem eigenen praktischen Begriff im engeren Sinne naturhafte Momente integrieren können muß. Als eigentlich autonome Sinngestalt, insbesondere als unterschieden von der Moral wird sich das Recht dabei nur insofern erweisen, als es selbst den Brückenschlag von der Intellektual- zur Phänomenalwelt vollzieht, d.h. insofern es innerhalb der Phänomenalwelt ein Gesetz der Freiheit aufzurichten vermag und damit in ihr erst Bedeutung erlangt. Die damit aufgeworfene Frage ist gerade diejenige, die Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre betrifft und in deren Beantwortung der Philosoph zwar nicht Jurist oder gar empirischer Gesetzgeber wird, mit der er aber die Pflöcke einschlägt, an welche ein vor der Rechtsidee Bestand habendes positives Recht in jedem Fall angeknüpft werden muß. Im März 1789 hat Heinrich Jung-Stilling Kant gegenüber „vier ... Principien des Naturgesetzes“ aufgestellt, die ihm, wie er an Kant schreibt, „bey Lesung des Geistes der Gesetze von Montesquieu“ eingefallen seien. Diese vier Prinzipien sind: „(1.) Erhalte dich selbst. (2.) Befriedige deine Bedürfnisse. (3.) Sey ein Glied der bürgerlichen Gesellschaft, und (4.) Vervollkommne dich selbst“. 56 In seinem als Entwurf erhaltenen Antwortschreiben ist Kant auf diesen erkennbar wieder bei materialen Naturrechts-Imperativen ansetzenden Versuch nicht eingegangen. Er hat stattdessen vier den Titeln der Kategorientafel entsprechende Merkmale einer „bürgerlichen Gesetzgebung“ namhaft gemacht. Die Antwort Kants ist für uns deshalb von Interesse, weil sie die Bahnen der Realisierung der Rechtsidee eindeutig transzendentallogisch zu bestimmen versucht. Kant sagt, daß die „öffentlichen Vorschriften“ des bürgerlichen Rechts „1. was die Quantität betrift so gegeben werden [müssen], als ob einer sie für alle und alle für einen jeden einzelnen freywillig beschlossen hätten. 2. die Qualität des Zwecks dieser Gesetze, als Zwangsgesetze, ist nicht Glückseligkeit, sondern Freyheit für jeden, seine Glückseligkeit selbst, worinn er sie immer setzen mag, zu besorgen, nur daß er anderer ihrer, gleich rechtmäßigen Freyheit, nicht Abbruch thut. 3. Die Relation der Handlungen welche Zwangsgesetzen unterworfen sind, ist nicht die des Bürgers auf sich selbst, oder auf Gott, sondern blos auf andere Mitbürger d.i. öffentliche Gesetze gehen aus auf äußere Handlungen. 4. Die Modalität der Gesetze ist, daß die Freyheit nicht durch willkührliche ZwangsGesetze, sondern nur die, ohne welche die bürgerliche Vereinigung nicht bestehen kann und die also in dieser schlechthin nothwendig sind, eingeschränkt werde. Salus reipublicae (die Erhaltung der bloßen gesetzlichen Form einer bürgerlichen Gesellschaft) suprema lex est“.57 Was Kant hier benennt, sind die im Sinne „Metaphysischer Anfangsgründe“ zu einer positiven Rechtslehre angebbaren Zwischenglieder zwischen dem „natürliche[n] Recht der Menschen“ auf der einen Seite, das als solches zunächst „eine bloße Idee ist“, und der „bürgerliche[n] Gesetzgebung“, die diese Idee zwar „zu ihrem wesentlichsten obersten Princip“ hat, sie aber zugleich „unter allgemeine, mit angemessenem Zwange begleitete, öffentliche Vorschriften“ bringt, „denen gemäß jedem sein Recht gesichert, oder verschafft werden kan“.58 Diese transzendentallogisch aufstellbaren Zwischenglieder oder vielmehr Formerfordernisse können wir kurz als solche kollektiver Allgemeinheit, materialer Freiheitserhaltung, personaler Reziprozität und über das Ganze der auf diese Weise allererst ermöglichten Rechtsgenossenschaft reflektierter Notwendigkeit bezeichnen. Es handelt sich, wie man auch sagen kann, um die Formen der Transposition intelligibler in äußere Freiheit, soweit sie die Rechtsphilosophie (immer noch a priori) aufstellen kann. In einer Tafel der „12 Categorien des blos-rechtlichen Besitzes“, die sich in den Vorarbeiten zu den MAR findet, hat Kant in ähnlicher und noch etwas detaillierterer Weise die Formbestimmungen des Rechtssatzes, hier insbesondere des Urteils des Besitzes angegeben.59 In der klassischen Tafelform dargestellt lauten diese Formbestimmungen, 56 Cf. den Brief an Kant vom 1. März 1789, AA XI, 9. Kants Antwort an Jung-Stilling, AA XI, 10. 58 Ibd. 59 Cf. AA XXIII, 274. 57 14 verstanden als Bestimmungen des ursprünglich-syntehtischen Rechtssatzes „Dies ist das Meine“: Quantität 1. eigenmächtig 2. eingewilligt von einem anderen 3. abgeleitet vom Besitz aller Qualität 1. des Vermögens des Gebrauchs 2. der Unabhängigkeit einer Sache vom Gebrauch anderer, d.i. der Freiheit 3. der Einschränkung der Willkür anderer durch meine Freiheit Relation 1. der Substanz, d.i. der Sachen [ Sachenrecht] 2. der Kausalität, des Versprechens anderer [ persönliches Recht] 3. der Gemeinschaft, des wechselseitigen Besitzes der Personen [ auf dingliche Art persönliches Recht] Modalität 1. provisorisches Recht [ Naturzustand, „facto“] 2. erworbenes Recht [ Privatrecht, „pacto“] 3. angeborenes äußeres Recht [ öffentliches Recht, „lege“] Fig. 1. Die „12 Categorien des blos-rechtlichen Besitzes“ nach den Vorarbeiten zur Rechtslehre (AA XXIII, 274) Auch wenn die MAR dann zuletzt keine Kategorientafel der Konstitution des Rechtsurteils oder der Rechtssynthesis enthalten, zeigt doch das wiederholte Nachdenken Kants in diese Richtung, daß prinzipiell an die Seite der theoretischen und der Freiheitskategorien eine dritte Tafel hätte treten können.60 Diese hätte mit den Freiheitskategorien gemein, daß sie als Kategorientafel praktischer Begriffe nicht für theoretische Gegenstände konstitutiv sein kann, sondern auf die Bestimmung des freien Willens ginge. Die Freiheitskategorien sind nach Kant dadurch ausgezeichnet, daß „sie die Wirklichkeit dessen, worauf sie sich beziehen, ... selbst hervorbringen“,61 d.h., wenn man so will, praktisch-kreative Kategorien oder Formen der sich „in Ansehung der Begriffe des Guten und Bösen“ selbst formierenden Autonomie sind, die entsprechend auch keines Schematismus, sondern allenfalls einer heuristischen „Typik“ bedürfen; Kant stellt des näheren das „Naturgesetz, aber nur seiner Form nach“ als „Typus des 60 Über das Verhältnis von Natur- und Freiheitskategorien cf. J. Simon, Kategorien der Freiheit und der Natur. Zum Primat des Praktischen bei Kant, in: Dietmar Koch/Klaus Bort (edd.), Kategorie und Kategorialität (FS Klaus Hartmann), Würzburg 1990, 107-130. 61 KpV, AA V, 66 15 Sittengesetzes“ auf,62 und man könnte sagen, daß der bei Kant alleine verbleibende „Rest“ von Natur als ethisch orientierender Instanz eben in der Form des seinem Ursprung nach gerade nicht der Natur als Natur verdankten Naturgesetzlichkeit besteht. Für das Recht gilt in gewisser Weise zunächst generell die gleiche Naturgesetz-Typik, denn auch hier ist alles auf die strenge Gesetzesförmigkeit abgestellt; in diesem Sinne ist es unter anderem zu verstehen, wenn Kant die Konstruktion des Rechtsbegriffs, d.h. die „Darstellung desselben in einer reinen Anschauung a priori nach der Analogie der Möglichkeit freier Bewegungen der Körper unter dem Gesetze der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung“ vonstatten gehen läßt, der Sache nach also auf das dritte newtonsche Axiom als den konkreten Rechtstypus anspielt.63 Aber zugleich bedarf das Recht, wie wir bereits wissen, anders als die Moral, die immer unsichtbar bleibt, eines über die Formalität der Gesetzesförmigkeit hinausführenden Schematismus. Dem Recht, das nicht nur in innerer Konsistenzprüfung von Handlungsmaximen bestehen kann, sondern das erscheinende Handlungen mit dem Freiheitsprinzip zu vermitteln hat, muß, wie Kant sagt, von vornherein „ein Gegenstand (eine Handlung) in der sinnlichen Anschauung[,] mithin in Raum und Zeit correspondirend ... gegeben werden können“;64 nur insofern hat es jene „objective practische Realität“, um die es beim Recht als Recht originär geht. Daher haben die Rechtskategorien eigentliche Bedeutung erst in Beziehung auf die äußere Tatsache anderer Freiheit bzw. auf den „physischen Act der Willkühr“ als äußerem Bild oder Ausdruck von Freiheit.65 Diesem physischen Akt aber muß der „Schematism“ der Rechtskategorien entsprechen, freilich nicht, insofern der Akt der Willkür als Naturereignis erscheint, sondern insofern er „als frey betrachtet wird“.66 „Rechtsbegriffe“, sagt Kant, „können nur Erkenntnis werden[,] wenn der Wille anderer vorgestellt wird[,] wie er erscheint und sich äußerlich den Sinnen offenbahrt“. 67 Der Schematismus des Rechts muß die eine und die andere Freiheit als in Raum und Zeit koexistenzfähig darstellen, was z.B. im Privatrecht heißt, daß der Boden in Sphären jeweils privilegierten Gebrauchs parzelliert wird, die durch „Zeichen“68 als sinnliche Kundgebungen des Willens zu einem solchen Gebrauch gegeneinander abgegrenzt sind. Die Rechtskategorien bestimmen dann die Art und Weise der Vermittlung zwischen intelligiblem Rechtsprinzip und den konkreten materiellen Rechten, die dem einzelnen Rechtssubjekt gegenüber anderen Rechtssubjekten zustehen. Sie bestimmen die Realbedeutung, die beispielsweise der synthetische Satz „Dieser Boden ist der meine“ mitsamt den ihm entsprechenden Willkürakten als seinen Schematisierungen tatsächlich hat. In der Tat kann diese Bedeutung nämlich eine vielfache sein, und Kant bringt diese Vielfachheit in der Tafel der Rechtskategorien zum Ausdruck. „Dieser Boden ist der meine“ kann beispielsweise eine „eigenmächtige“ Inbesitznahme bislang unbetretenen Landes meinen, er kann ferner meinen, daß es zu einer privatrechtlichen Einigung mit einem anderen gekommen ist, mit dem ich mir gemeinsam das bislang unbetretene Land teile, aber er kann auch meinen, daß ich meinen Besitz „vom Besitz aller ableite“, also sage, daß mein Besitzanspruch öffentlich-rechtlich, d.h. im Rahmen eines bürgerlichen Zustandes gesichert ist, daß er auf den Teil eines „Landes“ im Sinne eines staatlichen Gemeinwesens geht und zur Not durch Inanspruchnahme einer öffentlichen Gerichtsbarkeit verteidigt werden kann. Die drei genannten Bedeutungsstufen geben die Aspekte der Quantität an dem synthetischen Rechtssatz „Dieser Boden ist der meine“ wieder. Qualitativ kann ich mit dem gleichen Satz entweder sagen, daß ich überhaupt AaO. 69; cf. 70: „Es ist also auch erlaubt, die Natur der Sinnenwelt als Typus einer intelligibelen Natur zu brauchen, so lange ich nur nicht die Anschauungen, und was davon abhängig ist, auf diese übertrage, sondern blos die Form der Gesetzmäßigkeit überhaupt“. 63 Cf. MAR, AA VI, 232. 64 Vorarbeiten zur Rechtslehre, AA XXIII, 275 65 Ibd. 66 Ibd. 67 AaO. 277 68 Cf. z.B. die „apprehension als Zeichen des Willens zum Besitz“ (ibd.). 62 16 in der Lage zu einem physischen Gebrauch dieses Bodens bin, daß dieser Boden von keinem anderen als mir in Gebrauch zu nehmen ist oder auch, daß wiederum im Rahmen einer bürgerlichen Verfassung mein Gebrauch über den Nichtgebrauch durch andere vermittelt ist und umgekehrt. Der Relation nach bezeichne ich mit einem Satz wie „Dieser Boden ist der meine“ meine Verknüpfung mit einer Sache oder Substanz, worin das Sachenrecht gründet; zweitens kann ich mich mit ihm auf eine mir erteilte Zusage beziehen, die ich als rechtswirksam ansehe, wobei das Verhältnis dann ein „kausales“ und der Gegenstandsbereich der des „persönlichen Rechts“ ist, etwa indem ich einen Pachtvertrag für diesen Boden unterzeichne, oder aber ich bezeichne drittens (wie mit dem Satz „Dies ist meine Frau“) einen wechselseitigen Anspruch von Personen aufeinander; in diesem Fall ist von Kants „auf dingliche Art persönlichem Recht“ die Rede. Die Abfolge dieser Rechtsbezirke gemäß den Relationskategorien zeigt übrigens, was kaum verwundern kann, daß die Systematik von Kants ausgeführter Rechtslehre in nuce in der Tafel der Rechtskategorien angelegt ist. Wir können darüber hinaus aber beobachten, daß die erste Kategorie unter den beiden ersten Titeln jeweils die für den auch noch privatrechtslosen Naturzustand elementaren Bestimmungen angibt, die zweite wesentlich ein bereits interpersonal-privatrechtliches Moment reflektiert, während die dritte jeweils den in einer bürgerlichen Verfassung bereits aufgerichteten Rechtszustand voraussetzt. Die Abfolge von Naturzustand bzw. provisorischem Recht, Privat- bzw. Vertragsrecht und schließlich öffentlichem Recht, das alleine das angeborene äußere Recht eines jeden Rechtsgenossen zu gewährleisten vermag, begegnet uns dann auch unter dem vierten Titel, dem der Modalität. Der Rechtssatz ist jetzt durch diese verschiedenen Rechtsstatus modifiziert, und zwar durchaus in einem Sinne, daß von einem möglichen, einem wirklichen und einem notwendigen Recht je nach Status gesprochen werden kann: der Naturzustand, in dem alles an dem Vermögen und der Macht des einzelnen liegt, enthält mit dem „provisorischen“ tatsächlich nur ein mögliches Recht, oder das Possessivum „mein“ ist hier nur gemeint; beim privatrechtlichen Vertragsschluß hingegen liegt bereits eine Vermittlung über den Willen des anderen Subjekts vor, insofern ist das Recht hier wirklich, aber, da auf nichts weiter als eine unmittelbare, eventuell mißverständliche und jedenfalls möglicherweise leicht hinfällige Abrede gestützt, nur geglaubt; erst auf dem Boden des öffentlichen Rechts und einer öffentlichen Zwangsgewalt weiß ich schließlich um mein Recht, und zwar in dem gleichen Maße, als die Möglichkeit zur nötigenden Verhinderung von Hindernissen der Freiheit hier wirklich besteht. Übrigens enthält die Einbettung der drei Rechtsstatus vom naturzuständlichen bis zum öffentlichen Recht in eine Tafel von Kategorien einen deutlichen Hinweis darauf, daß Kant diese Status insgesamt für elementare Momente des verwirklichten Rechts und jedenfalls nicht für einander historisch einfach überholende und ablösende Zustände hält. Zwar ist klar, daß erst mit der Errichtung des öffentlichen Rechtes das Recht im Vollsinne Wirklichkeit ist und daß von daher auch eine weltgeschichtliche Teleologie auf diese Wirklichkeit hin angesetzt werden kann, wie Kant ja tatsächlich, auch in völkerrechtlicher Perspektive, tut. Aber es ist auch klar, daß zur Rechtswirklichkeit immer auch Momente der Naturzuständlichkeit und des Privatrechts gehören werden. Ein einfaches Beispiel dafür ist schon die Tatsache, daß durch bloße technische Entwicklungen rechtliches Neuland betreten werden kann, zu dessen Bestellung noch kein allgemeiner Wille ausformuliert ist und das deshalb vorerst nur unter „provisorischem“ Recht steht; ein anderes Beispiel ist etwa die Tatsache, daß derzeit beispielsweise in Deutschland eine von den Gerichten geförderte Tendenz zu außergerichtlichen Vergleichen besteht, was nichts anderes heißt, als daß auf die eigentlich bereitstehenden Instrumentarien des strikten öffentlichen Rechts zugunsten eines unmittelbaren Privatrechts verzichtet wird; ein drittes wäre, daß sich der Staat immer öfter auf Verträge oder Vereinbarungen mit Privaten einläßt, die ihn selbst zumindest vordergründig 17 als Privaten erscheinen lassen.69 Aber wie dem auch sei: Kant hat das Naturrecht in das „natürliche“ und das „bürgerliche Recht“ geteilt; da das erstere das Privatrecht, das letztere das eigentlich öffentliche Recht sein soll,70 das Privatrecht aber mit der Errichtung der bürgerlichen Verfassung nicht einfach verschwindet, ist die Simultaneität der verschiedenen Rechtsstatus bei ihm deutlich ausgesprochen. Die Tafel der Rechtskategorien gibt an, daß diese Simultaneität transzendentallogische Gründe hat.71 Der Rechtssatz wird im Blick auf seine möglichen Schematisierungen überhaupt vielfach ausgesagt. Die Teleologie, die dann ihm gegenüber einzig bestehen kann, ist die Forderung, ihn in allen seinen möglichen Bedeutungen zur Darstellung zu bringen, die jeweiligen kategorialen Titel also auch systematisch auszufüllen. Der historische Weg der Rechtszustände der Menschheit ist insofern dann auch gerade kein „Naturprodukt“. Er ist vielmehr der Weg der sich realisierenden Freiheitsnatur, wie er sich in Bezug auf Natur darstellt. Diese Folgerung ist wichtig, weil sie es erlaubt, in Kants oben kurz erwähnter „List der Natur“ gerade keine irgendwie „handelnde“ Natur vorauszusetzen und so auch die Frage nach dem Zweck im Naturrecht neu zu beantworten. Der Zweck im Naturrecht kann nur in der Selbstzweckhaftigkeit des Menschen im Sinne der dritten Formulierung des kategorischen Imperativs begründet sein. In dieser Selbstzweckhaftigkeit ist der Mensch als frei anerkannt, und sein Naturrecht ist, sich als Selbstzweck auch darzustellen. Er wahrt darin einerseits eine Transzendentalität, die ihn von allem bloß Objektiven, aber auch je von seinesgleichen unterscheidet; bei Kant schlägt sich dies in der dialektischen Form der Rechtsidee nieder, von welcher die Rede war. Aber er darf sich als Selbstzweck auch darin erweisen, daß er Zwecke setzt und verfolgt, soweit in diesen Setzungen nicht andere Selbstzwecklichkeit berührt wird. Das Naturrecht des Menschen im kritischen Verstande ist, auf das Recht ein Recht zu haben. 69 Cf. W. Leisner, Der unsichtbare Staat. Machtabbau oder Machtverschleierung?, Berlin 1994, bes. 229ff. Cf. MAR, AA VI, 242. 71 Und es folgt aus ihr auch, daß Naturzustandstheorien weder historische Thesen noch einfachhin Fiktionen, sondern auf kategoriale Momente des Rechtsbegriffs als solchen gestützt sind. 70 Abstract: Kant’s philosophy of law is characterized by a clean break with the traditional ways of thinking natural law. Nevertheless specific functions of the idea of natural law such as unification and systematization of the concept of law by grounding it on an a priori origin, correction of historical contingency and arbitrariness in legislation in respect of a supreme rational norm, enabling questions about “right law” to be put by opening a “productive distance” to positive law etc., are obviously preserved in Kants critical approach to the concept of law. It is shown that the starting-point of philosophy of law according to Kant can only be transcendental freedom as the primary “nature” of the legal subject, that the “nature” of law itself consists in its sense-autonomy in mediating the intellectual and the empirical world by realizing freedom in the latter, and that “natural law” therefore is nothing else than the concept of law conceived according to its transcendental and self-realizing aspects. The study is based on systematical interpretations of Kant’s critique of G. Hufeland, of his concept of an unavoidable “antinomy of law”, and of the normally overlooked Kantian “table of categories of law” from the preliminary studies to the Doctrine of Law. 18