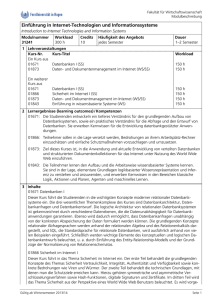

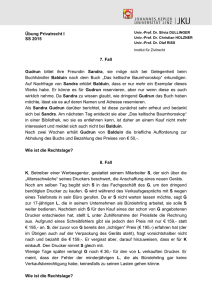

Rechtsgutachten

Werbung