DIE WEISHEIT DER VIELEN „Schwarmintelligenz“ ist zu einem

Werbung

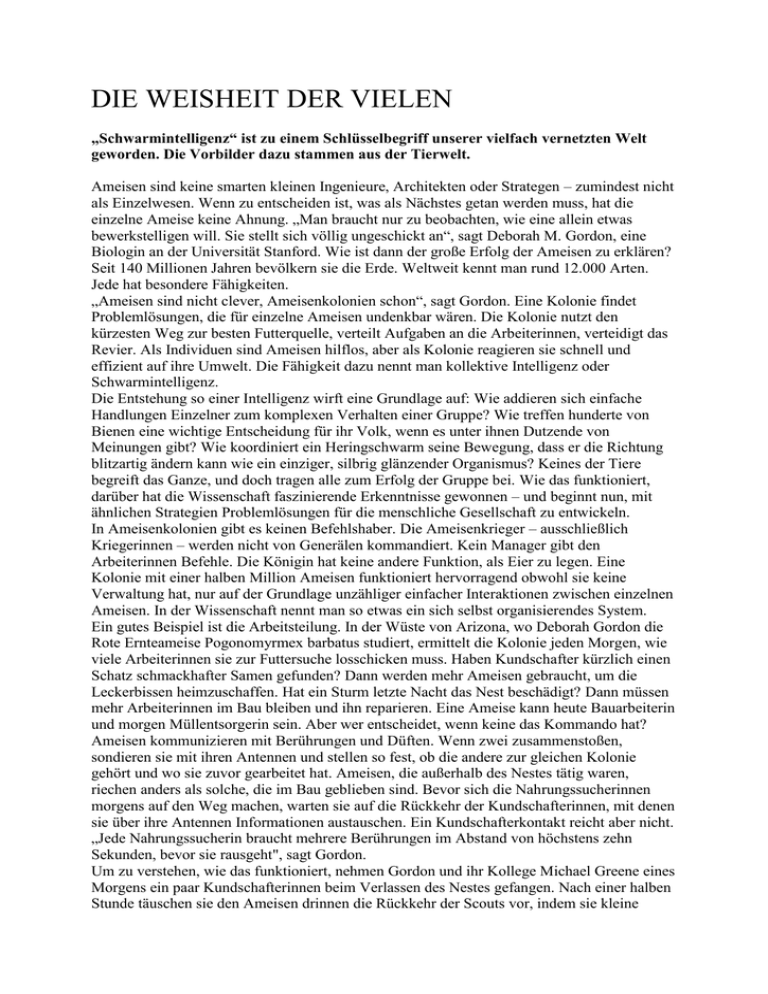

DIE WEISHEIT DER VIELEN „Schwarmintelligenz“ ist zu einem Schlüsselbegriff unserer vielfach vernetzten Welt geworden. Die Vorbilder dazu stammen aus der Tierwelt. Ameisen sind keine smarten kleinen Ingenieure, Architekten oder Strategen – zumindest nicht als Einzelwesen. Wenn zu entscheiden ist, was als Nächstes getan werden muss, hat die einzelne Ameise keine Ahnung. „Man braucht nur zu beobachten, wie eine allein etwas bewerkstelligen will. Sie stellt sich völlig ungeschickt an“, sagt Deborah M. Gordon, eine Biologin an der Universität Stanford. Wie ist dann der große Erfolg der Ameisen zu erklären? Seit 140 Millionen Jahren bevölkern sie die Erde. Weltweit kennt man rund 12.000 Arten. Jede hat besondere Fähigkeiten. „Ameisen sind nicht clever, Ameisenkolonien schon“, sagt Gordon. Eine Kolonie findet Problemlösungen, die für einzelne Ameisen undenkbar wären. Die Kolonie nutzt den kürzesten Weg zur besten Futterquelle, verteilt Aufgaben an die Arbeiterinnen, verteidigt das Revier. Als Individuen sind Ameisen hilflos, aber als Kolonie reagieren sie schnell und effizient auf ihre Umwelt. Die Fähigkeit dazu nennt man kollektive Intelligenz oder Schwarmintelligenz. Die Entstehung so einer Intelligenz wirft eine Grundlage auf: Wie addieren sich einfache Handlungen Einzelner zum komplexen Verhalten einer Gruppe? Wie treffen hunderte von Bienen eine wichtige Entscheidung für ihr Volk, wenn es unter ihnen Dutzende von Meinungen gibt? Wie koordiniert ein Heringschwarm seine Bewegung, dass er die Richtung blitzartig ändern kann wie ein einziger, silbrig glänzender Organismus? Keines der Tiere begreift das Ganze, und doch tragen alle zum Erfolg der Gruppe bei. Wie das funktioniert, darüber hat die Wissenschaft faszinierende Erkenntnisse gewonnen – und beginnt nun, mit ähnlichen Strategien Problemlösungen für die menschliche Gesellschaft zu entwickeln. In Ameisenkolonien gibt es keinen Befehlshaber. Die Ameisenkrieger – ausschließlich Kriegerinnen – werden nicht von Generälen kommandiert. Kein Manager gibt den Arbeiterinnen Befehle. Die Königin hat keine andere Funktion, als Eier zu legen. Eine Kolonie mit einer halben Million Ameisen funktioniert hervorragend obwohl sie keine Verwaltung hat, nur auf der Grundlage unzähliger einfacher Interaktionen zwischen einzelnen Ameisen. In der Wissenschaft nennt man so etwas ein sich selbst organisierendes System. Ein gutes Beispiel ist die Arbeitsteilung. In der Wüste von Arizona, wo Deborah Gordon die Rote Ernteameise Pogonomyrmex barbatus studiert, ermittelt die Kolonie jeden Morgen, wie viele Arbeiterinnen sie zur Futtersuche losschicken muss. Haben Kundschafter kürzlich einen Schatz schmackhafter Samen gefunden? Dann werden mehr Ameisen gebraucht, um die Leckerbissen heimzuschaffen. Hat ein Sturm letzte Nacht das Nest beschädigt? Dann müssen mehr Arbeiterinnen im Bau bleiben und ihn reparieren. Eine Ameise kann heute Bauarbeiterin und morgen Müllentsorgerin sein. Aber wer entscheidet, wenn keine das Kommando hat? Ameisen kommunizieren mit Berührungen und Düften. Wenn zwei zusammenstoßen, sondieren sie mit ihren Antennen und stellen so fest, ob die andere zur gleichen Kolonie gehört und wo sie zuvor gearbeitet hat. Ameisen, die außerhalb des Nestes tätig waren, riechen anders als solche, die im Bau geblieben sind. Bevor sich die Nahrungssucherinnen morgens auf den Weg machen, warten sie auf die Rückkehr der Kundschafterinnen, mit denen sie über ihre Antennen Informationen austauschen. Ein Kundschafterkontakt reicht aber nicht. „Jede Nahrungssucherin braucht mehrere Berührungen im Abstand von höchstens zehn Sekunden, bevor sie rausgeht", sagt Gordon. Um zu verstehen, wie das funktioniert, nehmen Gordon und ihr Kollege Michael Greene eines Morgens ein paar Kundschafterinnen beim Verlassen des Nestes gefangen. Nach einer halben Stunde täuschen sie den Ameisen drinnen die Rückkehr der Scouts vor, indem sie kleine Glasperlen in den Eingang fallen lassen. Manche sind mit Kundschaftergeruch präpariert, andere mit Bauarbeitergeruch, und wieder andere duften überhaupt nicht. Nur Perlen mit Kundschaftergeruch veranlassen die Nahrungssucherinnen, das Nest zu verlassen. Die Schlussfolgerung der Wissenschaftler: Die Ameisen beurteilen nach der Häufigkeit ihrer Kontakte mit Kundschafterinnen, ob sie gefahrlos hinausgehen können. Sind es genug, können sie es wagen. Wenn nicht, warten sie ab. Vielleicht ist es zu windig, oder draußen lauert eine Eidechse. Wenn die Ameisen dann Futter heimbringen, entscheidet sich auf ähnliche Weise, wie viele ihr helfen. „Eine Nahrungssucherin kommt erst zurück, wenn sie etwas gefunden hat", sagt Gordon. „Je weniger Futter vorhanden ist, desto länger dauert es, bis sie es entdeckt hat. Je mehr da ist, desto schneller geht es. Niemand sagt, ob es ein guter oder ein schlechter Tag für die Nahrungssuche ist. Es ist eine Kollektiventscheidung, nicht die einer einzelnen Ameise." Das ist Sehwarmintelligenz: Einfache Lebewesen befolgen einfache Regeln. Keine Ameise hat den Überblick. Keine sagt einer anderen, was sie tun soll. „Führung wird nicht gebraucht", sagt der Biologe Iain Couzin, der an den Elite-Universitäten Oxford und Princeton arbeitet. „Selbst komplexe Verhaltensweisen lassen sich durch einfache Interaktionen koordinieren." Auf dieser Grundlage entwickelte der Informatiker Marco Dorigo von der Freien Universität Brüssel schon 1991 erste mathematische Verfahren zur Lösung komplizierter Probleme der Menschen: die Routenplanung für Lastwagen etwa, die Flugpläne der Fluggesellschaften oder die Steuerung militärischer Roboter. (...) Auch Forschern in München dienten Ameisen als Vorbild, um ein Modell zu entwerfen, mit dem Pakete öfter pünktlich ankommen. Thomas Runkler, ein Neuroinformatiker der Firma Siemens, fragte: „Wie lässt sich verhindern, dass eine Lieferung zu spät kommt, wenn die Transportkette gestört ist" - Alltag auf vielen Autobahnen - „oder wenn ein Einzelteil verspätet geliefert wird?" Wenn das eintritt, ordnet das Insektenprogramm alle Aufträge neu. Was dann passiert, zeigt sich, wenn man einmal selber im Wald mit einem Ast eine Ameisenstraße zerstört. Zunächst bricht Chaos aus, und alle rasen durcheinander. Doch bald markieren Duftmarken auf viel begangenen Strecken erneut den schnellsten Weg, und der Schwarm findet die effektivste Route. Genauso ordnet der Computer dezentral beschaffte Einzelteile einer anstehenden Produktion optimal den Aufträgen zu. (...) Verblüffende Fähigkeiten Auch von Bienenschwärmen kann der Mensch lernen. Auf einer Insel vor der Südostküste des US-Bundesstaats Maine erforscht der Biologe Thomas Seeley die verblüffende Fähigkeit der Honigbienen, richtige Entscheidungen zu treffen. Bis zu 50.000 Bienen leben in einem Stock, und sie haben Methoden entwickelt, Meinungsverschiedenheiten beizulegen und das Beste für die Allgemeinheit zu finden. Fähigkeiten, die auch Menschen in Kirchenvorständen und Stadträten helfen könnten, in zähen Debatten zur besten Lösung zu kommen. Wie suchen sich zum Beispiel Bienen eine neue Heimat? Im späten Frühjahr, wenn es im Stock zu eng wird, spaltet sich ein Teil des Volks ab: Die Königin, ein paar Drohnen und etwa die Hälfte der Arbeiterinnen „schwärmen". Sie fliegen ein kurzes Stück und sammeln sich an einem Ast. Nur ein kleiner Anteil macht sich auf die Suche nach einer neuen Behausung. Ideal ist eine Baumhöhle - weit über dem Erdboden, mit einem kleinen, nach Süden gerichteten Eingang und großem Innenraum für Larven und Honig. Ist die Entscheidung gefallen, zieht ein Bienenvolk in der Regel nicht mehr um. Es muss also von Anfang an die richtige Wahl treffen. Um diesen Prozess nachvollziehen zu können, markierten Seeleys Mitarbeiter in mehreren kleinen Schwärmen - jeweils etwa 4.000 Tiere - alle Bienen einzeln mit kleinen Farbpunkten oder Kunststoffmarken und brachten sie auf die Insel Appledore. Dort ließen sie die Schwärme einzeln frei, sodass die Bienen die eigens aufgestellten Nistkisten finden konnten. Außer Gebüsch gab es fast keine Bäume, die als alternative Nistmöglichkeiten infrage gekommen wären. In einem Versuch stellten die Wissenschaftler fünf Nistkisten auf. Vier davon waren nicht groß genug, nur eine hatte die richtigen Abmessungen. Sehr schnell tauchten an allen fünf Kisten Kundschafter auf. Zum Schwarm zurückgekehrt, drängten diese Bienen andere Immen, sich die Sache ebenfalls anzusehen. Bienen informieren einander mit genau festgelegten Tanzbewegungen. Bald tanzten Dutzende von Kundschaftern. Manche warben für diesen Kasten, andere für jenen, und um jede Box summte eine kleine Bienenwolke. Die Entscheidung fiel dann nicht im Hauptschwarm, sondern an den Nistkisten. Sobald neben dem Eingang zu einer Box etwa 15 Kundschafter zu sehen waren, spürten die Bienen: „Die ist es." Und sie kehrten mit einer entsprechenden Nachricht zurück. „Es war ein Wettlauf", sagt Seeley. „An welcher Stelle würden sich zuerst 15 Bienen sammeln?" Dieser Schwellenwert bestätigte sich auch in anderen Experimenten. Die Kundschafter von der ausgewählten Box verteilten sich im Schwarm und signalisierten, dass die Zeit zum Umzug gekommen war. Der Schwarm hob ab und flog zu seinem neuen Zuhause. Wie nicht anders zu erwarten, war es die beste der fünf angebotenen Nistkisten. Seeley war von den Regeln, nach denen die Entscheidungsfindung bei den Bienen abläuft verschiedene Möglichkeiten, freier Wettbewerb der Ideen und ein Mechanismus zur Eingrenzung der Alternativen - so beeindruckt, dass er sie jetzt auch an seinem Institut nutzt. „Ich habe das bei unseren Fakultätssitzungen angewandt", erzählt er. Er wollte weg davon, dass alle mit einer vorgefassten Meinung kommen, nur hören, was sie hören wollen, und andere zur Zustimmung drängen. Er bittet nun seine Mitarbeiter, alle Möglichkeiten zu benennen, eine Zeit lang mit allen Ideen zu spielen - und dann geheim abzustimmen. „Genauso macht es der Bienenschwarm", sagt er. „Die Gruppe nimmt sich die Zeit, alle Einfälle zu diskutieren, und am Ende setzt sich die beste Idee durch." Tatsächlich profitiert fast jede Gruppe davon, wenn sie die Regeln der Bienen befolgt. Das jedenfalls meint James Surowiecki, Autor des Buchs „Die Weisheit der Vielen - warum Gruppen klüger sind als Einzelne". Ein Thema, das große Firmen zunehmend für Managementseminare entdecken. Schon vor drei Jahren waren etwa die „Hamburger Trendtage" dem Thema Schwarmintelligenz gewidmet. Dabei wurden die Teilnehmer mit Aufgaben konfrontiert, die der Einzelne nicht überblickte, die die Gruppe als Gesamtheit aber löste. Investoren am Aktienmarkt, Wissenschaftler und ihre Projekte, selbst Kinder, die die Zahl der Bohnen in einem Glas schätzen sollen, können nach Ansicht Surowieckis „kluge Gruppen" sein: Dazu müssen alle unabhängig denken und mit einem neutralen Mechanismus Abstimmung, Versteigerung oder Durchschnittsbildung - zu einer Entscheidung gelangen. (...) Evolution von Roboterschwärmen Craig Reynolds, ein Experte für Computergrafiken, ebnete mit seinem Nachweis, dass man Schwarmverhalten mit selbst organisierenden Modellen simulieren kann, auch Roboteringenieuren einen Weg. Eine Gruppe von Maschinen, die ihre Tätigkeit koordinieren, hat gegenüber dem einzelnen Roboter große Vorteile. Wenn ein solches Team sich verteilt, kann es viel mehr Informationen sammeln. Würde die Gruppe auf etwas Unerwartetes stoßen, könnte sie schnell reagieren, selbst wenn der einzelne Roboter nicht besonders schlau ist. Das ist wie bei den Ameisen, die durch Ausprobieren die beste von verschiedenen Möglichkeiten finden. Fällt ein Mitglied der Gruppe aus, nehmen andere seinen Platz ein. Die Gruppe wäre außerdem nicht von einem Anführer abhängig. (...) Sogar eine Evolution von Roboterschwärmen wird angestrebt. In der Schweiz kooperiert der Biologe Laurent Keller mit Informatikern des Labors für intelligente Systeme der ETH Lausanne. Sie simulieren dort kommunikatives Verhalten mit Kolonien von Schwarmrobotern (S-Bots). Die sind so konstruiert, dass sie sich selbstständig organisieren. Jeder S-Bot ist mit Sensoren ausgestattet und kann Lichtsignale an andere senden. Die Roboter können zum Beispiel auf ein Lichtsignal mit einer Richtungsänderung reagieren. Sensoren und Lampe sind in einem übergeordneten neuronalen Netz -einer Art künstlichem Gehirn - verschaltet. Um zu verstehen, wie sich erfolgreiche Kommunikationsmuster über Generationen hinweg entwickeln, haben die Forscher das neuronale Netz ihrer Roboter variabel angelegt. Sie zerlegten bestimmte Programmteile in frei kombinierbare Stücke, vergleichbar mit dem Erbgut von Lebewesen. Die werden dann - wie Gene - in jeder neuen Robotergeneration zufällig neu zusammengestellt. Wählt man nun in jeder Generation solche Roboter aus, die ihre Aufgaben am erfolgreichsten lösen, so die Idee, entwickeln sich mit der Zeit neue Verhaltensmuster. Am Ende könnten Roboter stehen, die miteinander kommunizieren und als Schwarm programmierte Objekte finden, wo der Einsatz für Menschen zu riskant ist: Sprengstoff, Geiseln, Verschüttete nach einem Erdbeben. Das Militär plant Ähnliches. Im Januar 2004 schickten Wissenschaftler einen Schwarm von 66 Minirobotern in ein leeres Bürogebäude in einem Ausbildungszentrum in Virginia. Ihre Aufgabe: „Findet Ziele, die dort versteckt sind." Die rund 30 Zentimeter langen Roboter erinnern verblüffend an große Insekten. Acht Ultraschallgeräte pro Maschinchen verhindern Zusammenstöße mit den Wänden und anderen Robotern. Bei dem Experiment schwärmten sie aus und inspizierten Zimmer für Zimmer. Mit kleinen Kameras spähten sie nach interessanten Objekten. Traf ein Roboter auf einen Kollegen, tauschten beide ihre Informationen drahtlos aus: „Diesen Teil des Gebäudes habe ich schon abgesucht. Geh woanders hin!" Dann entdeckte ein Roboter an der Rückwand eines Zimmers in einem offenen Schrank eine rosa Kugel. Da ein programmierter Auftrag lautete: „Meldet alles, was rosa ist!", schickte er ein Bild an seinen menschlichen Vorgesetzten. Wenig später kamen weitere Roboter dazu und stellten sich im Halbkreis um den rosa Fund auf. Nach einer halben Stunde hatten andere Maschinen alle sechs im Gebäude versteckten Gegenstände gefunden. Test bestanden. (...) Kollektive Problemlösungen Kollektive Intelligenz nützt uns heute auch im Internet. Google findet über Gruppenintelligenz, wonach der einzelne Nutzer sucht. Für jedes Schlagwort durchsucht Google Millionen Webseiten nach entsprechenden Informationen. Diese Seiten werden danach angeordnet, wie viele andere Seiten auf sie verweisen. Solche Links werden also wie Wählerstimmen behandelt. Die Seiten mit den meisten Stimmen werden als Erste aufgelistet. Auf diese Weise, so schreiben die Schöpfer der Suchmaschine, „nutzen wir die kollektive Intelligenz des Netzes, um die Wichtigkeit einer Seite festzustellen". Auch die Internet-Enzyklopädie Wikipedia hat sich als großer Erfolg erwiesen. Sie enthält mittlerweile mehrere Millionen Artikel in 200 Sprachen über alle nur vorstellbaren Dinge, und jeder kann von jedermann ergänzt oder korrigiert werden. „Heute denkt eine große Zahl von Menschen gemeinsam nach, und das auf eine Weise, die wir noch vor wenigen Jahrzehnten für unmöglich gehalten hätten", sagt Thomas Malone vom kürzlich gegründeten Zentrum für Kollektive Intelligenz in Massachusetts. „Kein Einzelner kann alles wissen, was wir brauchen, um die Probleme unserer Gesellschaft zu lösen - vom Gesundheitswesen bis zum Klimawandel. Gemeinsam wissen wir viel mehr." Eine wichtige Erkenntnis über Schwarmintelligenz ist aber auch: Massen sind nur klug, wenn ihre einzelnen Mitglieder verantwortungsbewusst handeln und eigene Entscheidungen treffen. Eine Gruppe ist nicht schlau, wenn die Einzelnen einander nachahmen oder warten, bis ihnen jemand sagt, was sie zu tun haben. Eine intelligente Gruppe - ob aus Ameisen oder Anwälten - ist darauf angewiesen, dass jedes Mitglied seine eigene Rolle spielt. Ameisenstaaten zählen zu den erfolgreichsten Organisationen in der Geschichte des Lebens. Es gibt schlechtere Vorbilder, um sich in einer komplizierten Welt zurechtzufinden. Peter Miller Mit freundlicher Genehmigung von NATIONAL GEOGRAPHIC Deutschland