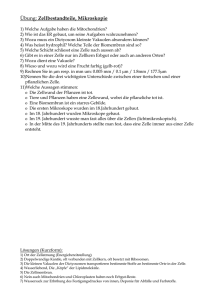

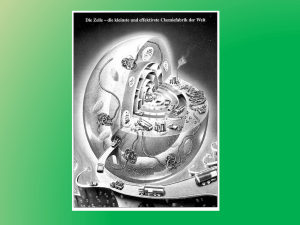

Die Speicherstoffe - Institut für Botanik

Werbung