vogs0506fo12

Werbung

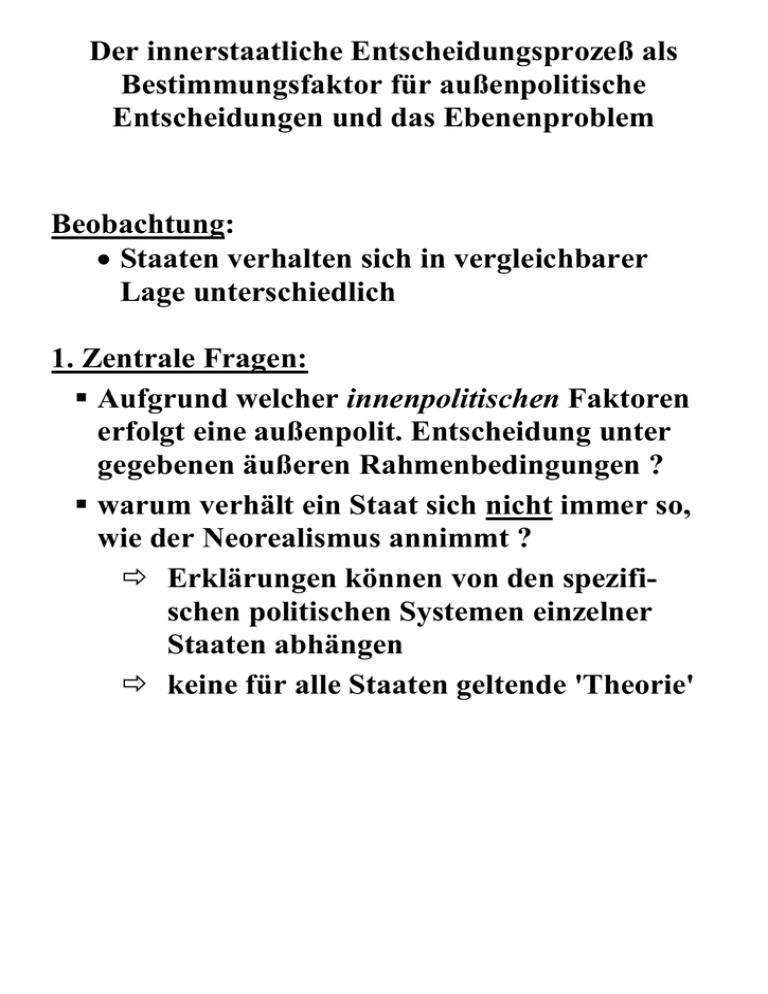

Der innerstaatliche Entscheidungsprozeß als Bestimmungsfaktor für außenpolitische Entscheidungen und das Ebenenproblem Beobachtung: Staaten verhalten sich in vergleichbarer Lage unterschiedlich 1. Zentrale Fragen: Aufgrund welcher innenpolitischen Faktoren erfolgt eine außenpolit. Entscheidung unter gegebenen äußeren Rahmenbedingungen ? warum verhält ein Staat sich nicht immer so, wie der Neorealismus annimmt ? Erklärungen können von den spezifischen politischen Systemen einzelner Staaten abhängen keine für alle Staaten geltende 'Theorie' 2. Akteure in der deutschen Außenpolitik a. Außenpolitik ist Gegenstand innenpolitischer Auseinandersetzungen Es kommt darauf an, welche Akteure beteiligt sind Welche Interessen vertreten sie jeweils? o in Bezug auf die eigentliche Außenpolitik o in Bezug auf deren innenpolitische Folgen welche Optionen stehen zur Verfügung ? außenpolitisches Handeln ist nicht durch die Zwänge des internationalen Systems determiniert Entscheidungen b. Zentrale außenpolitische Akteure in D. Außenpolitik ist zuerst Bundesangelegenheit o Relevante Akteure der Exekutive: Bundesregierung Bundeskanzler (+ Amt) Bundesminister des Äußeren Bundesminister der Verteidigung Andere Ministerien - wirtschaftl. Zusammenarbeit - Wirtschaft, Finanzen - Umwelt, Verkehr, Gesundheit usw. jeweils politisch verantwortl. Leitung und Ministerialbürokratien o Relevante Akteure der Exekutive: Bundespräsident Repräsentant des Staates nach außen unterzeichnet Ratifikationsurkunden Außenpolitik als Domäne der Exekutive o Relevante Akteure der Legislative: Bundestag und Bundesrat z.B. Ratifikationsgesetze Beobachtung und Beratung Militäreinsätze (BT) Andere staatliche Akteure o Bundesländer o Nicht-staatliche Akteure, z.B. Parteien ( bes. in Koalitionsregierungen) Interessenverbände (z.B. Menschenrechte, Umwelt, Wirtschaft Ursache unterschiedlicher außenpolitischer Interessen z.B. durch o Abwägung von Vor- und Nachteilen für den betreffenden Akteur des außenpolit. Handelns selbst der Entscheidung in der innenpolitischen Interessenauseinandersetzung o normative Grundausrichtung der Akteure o Öffentliche Bewertung der verfügbaren Optionen (ist die betreffende Option beliebt ?) c. Die verfassungsrechtlichen Grundlagen als institutionelle Rahmenbedingung normative Grundausrichtung o Bekenntnis zur Würde des Menschen, zu den Menschenrechten, zu Frieden und Gerechtigkeit in der Welt (Art. 1) Einbindung in internationale Institutionen o Allgem. Regeln der Völkerrechts sind Bundesrecht und gehen Gesetzen vor (Art. 25) o Verbot von Angriffskrieg und Handlungen zur Störung des friedl. Zusammenlebens der Völker (Art 26) o Streitkräfte dürfen außer zur Verteidigung nur eingesetzt werden, "soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt" (87a) o Möglichkeit z. Übertragung von Hoheitsrechten auf zwischenst. Einrichtungen (24.1) o Möglichkeit z. Einordnung in ein "System gegenseitiger kollektiver Sicherheit" (24) o Auftrag z. Beitritt z. allg., obligatorischen, internat. Schiedsgerichtsbarkeit (Art 24) o Auftrag z. Mitwirkung an der Entwicklung einer EU, die demokrat., rechtsstaatl., sozialen und föd. Grundsätzen und der Subsidiarität verpflichtet ist (neuer Art. 23) Weiterer Handlungsauftrag (1990 gestrichen) o "in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollenden" (Präambel) Organisationsfragen o Verteidigung und ausw. Angelegenheiten sind Bundesaufgaben (Art 73) o Verträge bedürfen der Gesetzesform (Art. 59) (Ratifikation) o Mitwirkung von BT und BR in Angelegenheiten der EU (neuer Art. 23) o Länder können mit Zustimmung des Bundes auswärtige Verträge abschließen (32) o BT Ausschüsse für Verteidigung, Auswärtiges und Angelegenheiten der EU (45, 45a) Verfassung legt normative und organisatorische Grundlagen der dt. Außenpolitik fest o Bundesverfassungsgericht wird zum außenpolit. Akteur Grundlagenvertrag (1973) Wiedervereinigungsgebot darf nicht aufgegeben werden Maastricht-Vertrag (1993) kein Aushöhlen der dt. Verfassungsordnung durch unbegrenzte Übertragung von Hoheitsrechten an die EU keine 'eigendynamische' Erweiterung der EU-Kompetenzen Auslandseinsätze der Bundeswehr (1994) im Rahmen eines Systems kollektiver Sicherheit nach Art 24.2 zulässig Zustimmungspflicht des Bundestages Ausweitung des NATO-Auftrages 'out of area' möglich d. Beispiele: o Außenpolitische Entscheidung durch Regierungswechsel (Ostpolitik) o Außenpolit. Entscheidungen und Regierungskoalitionen Bosnien-Entscheidung: Regierungsfraktion (FDP) klagt gegen Regierung Kosovo-Einsatz: grüner Außenminister trägt Militäreinsatz o Außenpolit. Entscheidungen und Öffentlichkeit Irak-Politik der Regierung Schröder jeweils zentrale Frage: Wäre die betreffende Politik ohne den betreffenden Faktor anders ausgefallen ? 3. Länderspezifische 'Kulturen' als Ursache außenpolitischer Entscheidungen Beobachtung: Grundentscheidungen bleiben über längere Zeit konstant, trotz Regierungswechsel u.ä. 'politische Kultur' o Grundausrichtung als Maßstab für gegenwärtige Einzelentscheidungen o ableitbar aus dem Grundmuster vergangener Entscheidungen o aber nicht aus der zu erklärenden Entscheidung selbst Typisierung außenpolitischen Verhaltens o Militärmächte richten ihre Außenpolitik nach militärischen/Sicherheitserfordernissen aus verwenden Volkseinkommen verstärkt für militärische Zwecke nutzen Militär als Instrument der Außenpolitik o Handelsmächte richten ihre Außenpolitik nach wirtschaftlichen Interessen aus verwenden ihr Volkseinkommen verstärkt zur Wohlfahrtssteigerung nutzen Wirtschaftskraft als Instrument der Außenpolitik o Zivilmächte Richten ihre Außenpolitik auf den Aufbau einer 'zivilisierten' internat. Ordnung aus kein Unilateralismus/Isolationismus, sondern verstärkt Multilateralismus Anwendung von Zwangsmittels (Militär, Wirtschaft) nur im internat. Konsens Es gibt also Wahlmöglichkeiten über außenpolit. Grundentscheidungen keine Frage des internat. Systems keine Frage der nat. politischen Systeme /wechselnder Akteurkonstellationen nationale 'politische Kultur' als Erklärungsfaktor auf der gesellschaftl. Ebene des einzelnen Staates Mögliche Feedback-Effekte o Militärmächte bedrohen durch ihre Politik auch Nachbarn Rüstungsspirale o Wirtschaftsmächte lassen sich auf verstärkte Interdependenz ein friedensfördernd verschieben die (ökonomische) Machtverteilung Konfliktpotential o Zivilmächte wenig bedrohlich für Nachbarn aber: Trittbrettfahrerposition gegenüber aggressiven Staaten Deutschland als Zivilmacht ? o Bereitschaft zur Einbindung in multilaterale Institutionen auch auf Kosten der nat. Autonomie auch nach Ende des Ost-WestKonfliktes o Bemühen um friedliche Koexistenz mit möglichst vielen Staaten auch wenn sie ideologisch/politisch andersartig sind (z.B. Ostpolitik, Nahostpolitik, China) o nicht-militärische Außenpolitik geringer politischer Status und enge gesellschaftliche Kontrolle der Bundeswehr vgl. geringer Militärhaushalt keine militärische Handlungsoption (Ausnahme: Krisenintervention oder humanitäre Intervention im multilateralen Verbund)