Grundlagen der Gesprächspsychotherapie

Werbung

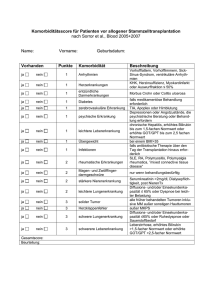

Grundlagen der Gesprächspsychotherapie (in: Kriz/Slunecko: Gesprächspsychotherapie… UTB 2007) Jürgen Kriz 0. Definitorische Vorbemerkungen Mit Gesprächspsychotherapie (GPT) wird das heilkundliche Verfahren bezeichnet, das sich im Rahmen des personzentrierten Ansatzes (PZA) entwickelt hat. Sowohl GPT als auch PZA gehen historisch und konzeptionell auf den amerikanischen Psychologen Carl R. Rogers (1902-1987) zurück, und in zentralen Werken beschrieben (Rogers ….. ). PZA und besonders GPT wurden aber von ihm und zahlreichen anderen Forschern und Praktikern weiterentwickelt und ausdifferenziert. Eine Kurzdefinition der GPT lautet:1 „Die Gesprächspsychotherapie behandelt gestörte Selbstregulationsprozesse, die durch Inkongruenzen ausgelöst oder aufrecht erhalten werden und zur Ausbildung von krankheitswertigen Symptomen und inadäquaten Verhaltensmustern führen. Inkongruenzen als Fokus der Behandlung in der Gesprächspsychotherapie entstehen durch einen jeweils spezifischen Mangel in der Übereinstimmung von Prozessen der organismischen Erfahrung und der Selbstwahrnehmung sowie von verinnerlichten Werten und dem Selbstkonzept. Wesentlich für die Ätiologie psychischer Störungen sind dabei die für die unterschiedlichen Krankheitsbilder ursächlichen differenziellen Formen der Inkongruenz. Diese ergeben sich aus dysfunktionalen Wechselwirkungen zwischen den unmittelbaren leib-seelischen Erfahrungen des Organismus, den internen Repräsentationen biografischer Gegebenheiten, pathogenen Symbolisierungsprozessen aktueller Lebensereignisse und spezifischen Belastungsfaktoren. Das allgemeine Behandlungsziel einer Gesprächspsychotherapie besteht in der Linderung bzw. Aufhebung der Symptomatik infolge einer Reduktion bzw. Aufhebung von Inkongruenzen. Dazu ist die Entwicklung einer spezifischen therapeutischen Beziehung erforderlich, die durch Empathie, Unbedingte Wertschätzung und Selbstkongruenz gekennzeichnet ist und die nach bestimmten Indikationsregeln mit störungs-, person- und prozess-spezifischen Interventionen und Techniken verbunden wird. 1 So wie sie von den drei führenden Verbänden in der BRD konsentiert wurde (ÄGG, DPGG & GwG 2004). Als spezifische Ausprägungsformen der Behandlungsmethodik kommen in den verschiedenen Bereichen der Krankenbehandlung im ambulanten und stationären Sektor, in der Einzel- Gruppen- und Paartherapie sowie bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen 1. Erlebenszentrierte Methoden 2. Differentielle Methoden 3. Erfahrungsaktivierende Methoden zu Anwendung, die bestimmte Aspekte der Gesprächspsychotherapie hervorheben und weiterentwickeln. Sie sind theoretisch und auch in ihrer praktischen Umsetzung nicht immer streng voneinander zu trennen und werden in der klinischen Praxis häufig miteinander verbunden zum Einsatz gebracht.“ Man merkt der Schwerfälligkeit und geringen Eingänglichkeit dieser Beschreibung an, welche großen Anpassungsleistungen der GPT vollbringen musste und weiterhin muss, um in einem System überleben zu können, das von juristisch-bürokratischen Richtlinien einerseits und wissenschaftlichem Reduktionismus andererseits dominiert wird. 1. Gesprächspsychotherapie: Geglückte Verbindung von Praxis, Forschung und Theorie Dem „Personzentrierten Ansatz“ (PZA) und der Gesprächspsychotherapie (GPT) mit allen ihren Ausdifferenzierungen2 liegt eine umfassende theoretische Konzeption zugrunde, die Rogers (1959) sehr systematisch und prägnant auf nur knapp hundert Seiten dargelegt hat. Dieser elaborierten theoretischen Darlegung gingen allerdings fast zwei Jahrzehnte umfassender und sorgfältiger Erprobung, Beobachtung und Erforschung der Praxis von Psychotherapie voraus. Dass Rogers damit Mitte der 50er Jahre auch zu einem der führenden empirischen Therapieforscher und Methodiker wurde, wird oft von den einen verschwiegen, von den anderen missverstanden. Einerseits wurden bereits 1950 in der Encyclopedia Britannica Rogers Bemühungen, seinen Ansatz wissenschaftlich zu überprüfen, als „Meilenstein für die Klinische Psychologie“ herausgestellt;3 er erhielt 1956 den ersten Wissenschaftspreis4 der American Psychological Association (APA) für seine empirische Forschung und die dabei entwickelte Methodik – einschließlich innovativer Diagnostik (vgl. Kap. 14); er entwickelte weit verbreitete Tests und letztlich warb er mit weit über 1 Mio $ für damalige Zeiten extreme hohe Drittmittel für seine Forschung ein. Andererseits steht 2 vgl. Einleitung / Vorwort “These first efforts of Rogers to subject his methods of non-directive therapy to scientific test constituted a landmark for clinical psychology” 4 zusammen mit Wolfgang KÖHLER und Kenneth SPENCE. In der Begründung hieß es: „ ...for developing an original method to objectify the description and analysis of the psychotherapeutic process, for formulating a testable theory of psychotherapy and its effects on personality and behavior, and for extensive systematic research to exhibit the value of the method and explore and test the implications of the theory. His… adaptation of scientific method in his attack on the formidable problems involved in the understanding and modification of the individual person have moved this area of psychological interest within the boundaries of scientific psychology.” 3 dieser Ansatz dennoch “quer” zu einer empiristischen und positivistischen Wissenschaftshaltung. Rogers Forschung war nämlich nicht vorrangig auf reine Outcome-Belege ausgerichtet, sondern gerade die differentielle theoretische Konzeption von PZA und GPT ermöglichte es, in größerem Maße auch Prozessforschung durchzuführen. Dabei wird die Veränderung eines Menschen nicht unbedingt in Relation zu abstrakten „Normwerten“ einer „Population“ mit einer entsprechenden objektivierten Außensicht eines Beobachters und Skalierers gemessen. Vielmehr kann der Entwicklungsprozess relativ zu individuellen Befindlichkeiten (zudem: theorie-konsistent) nachgezeichnet werden, wobei zumindest auch stärker die persönliche Lebenswelt des einzelnen Menschen eine Rolle spielt. Beispielsweise entwickelten ROGERS und seine Mitarbeiter eine spezielle Form eines Q-Sorts in dem 100 Statements („Ich bin liebenswert“, „Ich bin ein harter Arbeiter“) nach dem Selbstbild, dem Idealbild und dem Bild „eines normalen Menschen“ auf einer Skala von 1-9 sortiert wurden. Diese Daten mit dem SIO-Q-Sort („Self“, „Ideal“, „Ordinary“) wurden zu Beginn, am Ende und während der Therapie erhoben und erlaubten so über Kreuzkorrelationen differenzierte Analysen des Therapieverlaufs auf Variablen, die für Theorie bedeutsamen sind. Diese Studien (ROGERS & Dymond 1954) sind auch für heutige Psychotherapieforschung richtungsweisend, da die Entwicklung einer theorieadäquaten Methodik immer eine Herausforderung darstellt. Selbst in seinem Lehrbuch über „Differentielle Psychologie“ widmet Hofstätter (1971), der die Entwicklung der empirischen Psychologie in Deutschland maßgeblich vorangetrieben hat, dieser Q-Sort-Forschung ROGERS ein Kapitel, was belegt, wie stark der wissenschaftliche Impact von ROGERS Forschung auch über die Klinische Psychologie hinaus war. Noch bedeutsamer aber für die Entwicklung von PZA und GPT aber war Rogers explizites Bekenntnis zu einer humanistischen Psychologie als Menschenbild – was übrigens auch damit im Einklang steht, dass Rogers (mit Charlotte Bühler, Abraham Maslow u.a.) zu den zentralen Gründern der „Gesellschaft für Humanistische Psychologie“, 1962, gehörte. Bei aller Unterschiedlichkeit der Positionen innerhalb der humanistischen Psychologie steht das erfahrende Subjekt mit seinen sinnlichen Möglichkeiten, seiner Intentionalität und seinen Verstehensprozessen Zentrum der Betrachtungen (vgl. die 19 Thesen am Ende dieses Kapitels). Schon Husserl betonte, dass alle Erfahrung von Gegenständen damit letztlich auf Selbsterfahrung aufbaut – eine Sichtweise, die für die Psychologie und Therapie darin Bedeutung erhält, dass die subjektive Realität eines Patienten ernst genommen wird. Die übliche Subjekt-Objekt-Trennung wird dabei somit zumindest soweit überwunden, als mit der „Lebenswelt“ als Ausgangspunkt der Erfahrung für den Menschen zentrale Aspekte des Lebens nicht in objektiviert-meßbarer sondern in sinnhaft-eigenwertiger Weise beachtet werden: Lebenszeit und Lebensgeschichte, Sprache mit ihrer kommunikations- und traditionsbegründenden Funktion sowie Leiblichkeit und Geschlechtlichkeit als Voraussetzungen sinnerfüllten Lebens (Vetter & Slunecko, 2000). Unter Bezugnahme auf Philosophen wie Kierkegaard und Buber wird zudem betont, dass für den Menschen nicht nur der Bezug zur Welt, sondern vor allem auch die IchDu-Beziehung als ,,Begegnung” von essentieller Bedeutung ist. In einer solchen Begegnung hat jeder die Möglichkeit, sich selbst tiefer zu finden, ohne vom anderen in irgendeiner Weise manipuliert zu werden. Die Partner sind dann wechselseitig Katalysatoren zum Wachsen in Freiheit – auch wenn dieses Idealmodell im Rahmen einer professionellen, asymmetrischen Beziehung seine Grenzen hat.. Letztlich steht auch die existenzphilosophische Perspektive im Zentrum des humanistischen Menschenbildes: Auf die Frage nach dem Charakteristischen und Eigentümlichen der Seinsweise des Menschen wird dabei betont, dass die spezifische menschliche Existenz von allen anderen Formen des Seins völlig verschieden ist. Grammatikalisch bezeichnet das Wort „Mensch“ zwar eine Klasse, wie auch „Haus“ oder „Baum“: eine Ansammlung von einzelnen Entitäten, die durch diese Klassifizierung eine Beschreibung des „Was“ erfährt. Das Wesentliche des Menschen ist aus existenzphilosophischer Sicht aber nicht seine Zugehörigkeit zu einer Klasse, sein „Was“ er ist, sondern die Art und Weise, wie er sich und seine Existenz selbst in dieser Welt versteht, wie er sich zu sich selbst, zur Welt und seinen Möglichkeiten verhält. Indem der Mensch nicht (nur) als ein Beispiel für die Spezies ”Mensch” verstanden wird, machen ihn die unterschiedliche Weisen, er selbst sein zu können, kategoriell frei. „Existenz“ ist somit etwas, das erst verwirklicht werden soll. Obwohl sicherlich fraglich ist, ob alle, die sich heute zum Spektrum der GPT als zugehörig erklären, dieses Menschenbild teilen, wurde bewusst mit diesen „Essentials“ begonnen, die für manchen in der heutigen akademischen Psychologie Ausgebildeten befremdlich erscheinen mögen. In der Tat ist die GPT inzwischen derart auch in diesen derzeitigen mainstream hineingewachsen, dass diese Grundorientierung bisweilen unkenntlich geworden ist oder gar als überflüssiges Beiwerk erscheint. Es muss doch bedacht werden, dass die folgenden Grundkonzepte eine zumindest veränderte Bedeutung erhalten, wenn man ihnen ein anderes Verständnis vom Menschen zugrunde legt. Der Frage, was man eigentlich unter „Person“ im PZA versteht (vgl. Kap. 2), kann nämlich letztlich nicht ausgewichen werden. Vor diesem Hintergrund lassen sich GPT und PZA durch die folgenden drei essentiellen Kerne kennzeichnen: a) Eine personzentriert-spezifische therapeutische Beziehung, deren definitorische Beschreibung einen Rahmen dafür vorgibt, unter welchen Bedingungen GPTTherapeuten für Patienten hilfreiche bzw. erfolgreiche Psychotherapien durchführen können; b) die Aktualisierungstendenz – ein Erklärungsprinzip, das Antworten auf die Frage gibt, warum und wie diese spezifische therapeutische Beziehung wirksam ist; c) eine Störungs- und Entwicklungstheorie, die – eingebettet in Rogers Persönlichkeitstheorie („Selbst-Theorie“) – eine beschreibende und erklärende praxisorientierte Verbindung zwischen (a) und (b) herstellt, indem wesentliche Aspekte einer gelingenden psychischen Entwicklung sowie ihrer Störungen erläutert werden. Hieraus ergeben sich auch spezifische Hinweise zur Therapie dieser Störungen. 2. Die therapeutische Beziehung Rogers (1957) hat sechs Bedingungen des Therapeuten als „notwendig und hinreichend“ für konstruktive Persönlichkeitsveränderungen im Rahmen von Psychotherapie gekennzeichnet (Formulierung und Kommentar nach Eckert & Kriz 2004): 1. Zwei Menschen - ein Therapeut und ein Patient - befinden sich in einem psychologischen Kontakt. Sie beginnen, eine Beziehung zueinander aufzunehmen: Sie nehmen sich gegenseitig wahr, reagieren aufeinander, bedeuten einander etwas. Das, was wahrgenommen, worauf reagiert wird und was der eine dem anderen bedeutet, muss nicht voll bewusst sein bzw. klar erfassbar. Die Beziehung muss aber da sein.5 2. Der Patient befindet sich in einem Zustand von Inkongruenz. Er ist mit sich selbst uneins, verletzlich, ängstlich. Er erlebt, fühlt, erleidet usw. etwas, das er nicht erleben will bzw. das er als nicht zu sich selbst gehörend erlebt. 3. Der Therapeut hingegen ist kongruent: Er erlebt und fühlt im Kontakt mit den Patienten nichts, was er als nicht zu sich selbst gehörend ansehen kann oder seinem Bewusstsein fernhalten müsste. 4. Der Therapeut erlebt sich als dem Patienten unbedingt zugewandt; er kann ihn wertschätzend akzeptieren und seine Wertschätzung ist nicht an bestimmte Bedingungen gebunden, die der Patient erfüllt. Diese Bedingung wird heute auch bedingungsfreie Anerkennung genannt. 5. Es gelingt dem Therapeuten, sich in den Patienten und sein Erleben und die Art, wie der Patient sich und sein Erleben bewertet, einzufühlen und der Therapeut teilt dem Patienten mit, was er auf dem Wege der Empathie vom Erleben des Patienten verstanden hat. 6. Den Patienten erreicht zumindest in Ansätzen die Mitteilung des Therapeuten, dass er ihn versteht, und was er versteht, und es erreicht ihn die Mitteilung des Therapeuten, dass er ihn unbedingt wertschätzt. Heute wird diese Bedingung als Ansprechbarkeit des Patienten für das therapeutische Beziehungsangebot bezeichnet. In demselben Beitrag beschreibt er davon drei Aspekte dieser Grundhaltung (3-6) ausführlicher, die dann von anderen häufig auf drei „Basisvariablen“ des „Therapeutenverhaltens“ reduziert wurden. Diese Bezeichnung kann aber insofern irreleiten, als es Rogers nicht darum ging, „Verhaltens“-“Variable“ (etwa im Sinne Skinners „Verbal Behavior“, 19xx) als exakte Parameter einer Technik oder „Behandlungsmethode“ einzuführen. Eine solche Sicht würde dann zu Recht Zweifel aufwerfen, ob die (so missverstandenen) „Bedingungen“ denn nun „wirklich“ notwendig und hilfreich sind, oder Therapeuten nicht vielmehr weitere Kenntnisse, Fertigkeiten und Vorgehensweisen berücksichtigen müssen. 5 Diese Bedingung ist z.B. dann nicht gegeben, wenn der Patient akut psychotisch ist und im Therapeuten den Agenten einer fremden Macht sieht. Stattdessen hat Rogers die therapeutische Beziehung insgesamt wie auch das Beziehungsangebot das Therapeuten (3-5) auf einer hohen Abstraktionsebene beschrieben, wie aus Abb. 1 deutlich wird. Diese Abstraktion ist theoriekonform, da die GPT ja gerade nicht konkret-manualisierte Verhaltensvorschriften formulieren will und kann. Vielmehr soll und muss die therapeutische Beziehung im jeweils konkreten Fall eines Patienten entsprechend dessen komplexen und spezifischen Lebens- und Leidensprozessen ebenso spezifisch ausgestaltet werden. Dazu gehört auch, dass das Beziehungsangebot des Patienten in seiner Konkretisierung mit dem „Beziehungsangebot“ des Patienten abgestimmt wird – d.h. insbesondere auch mit seinen „Symptomen“, die ja strukturelle Gebundenheiten seiner (Er)-lebensprozesse darstellen (vgl. Kap. 6). Eine therapeutische Beziehung entsteht in ihrer spezifischen Form und Dynamik eben erst in der Interaktion von Therapeut und Patient (vgl. Kap. 5). Es ist daher auch nicht verwunderlich, dass dieses Beziehungsangebot nicht einfach in andere Ansätze implantiert werden kann – und dort etwa eine „Basisbeziehung“ für weiteres Vorgehen darstellt. So kommen beispielsweise Auckenthaler & Bischkopf (2004) nach der Analyse einer Reihe führender Bücher zur Verhaltenstherapie nach deren Verständnis von Empathie (5) und Akzeptanz (4) zu dem Ergebnis: „Die Frage, ob die Verhaltenstherapie mit der Aufwertung von Empathie und Akzeptanz möglicherweise gesprächspsychotherapeutische Konzepte und Wirkannahmen übernommen hat, ist aus unserer Sicht klar zu verneinen. Empathie und Akzeptanz haben in den beiden Ansätzen unterschiedliche Bedeutungen, unterschiedliche Funktionen und einen anderen Stellenwert. Die Frage, ob die o.a. Bedingungen „wirklich“ notwendig und hinreichend sind, ist daher der Frage vergleichbar, ob „Auftrieb“ wirklich für ein Flugzeug notwendig und hinreichend ist. Auch ein „ja!“ – etwa um der Behauptung zu entgegnen, nur Raketengeschosse könnten von der Erde abheben – sagt noch nichts über die genaue Konstruktion von Flügeln, von den verwendeten Materialen etc. aus. Und es wird auch nicht behauptet, dass diese Aspekte irrelevant wären oder eine Vermittlung bestimmter Kenntnisse und Fertigkeiten nutzlos wäre. Allerdings reicht es andersherum auch nicht aus, wenn man ein noch so „flugfähiges“ Material verbaut, oder wenn das „Flugzeug“ für einen Nichtfachmann fast genau so aussieht wie ein flugfähiges: Falls wegen scheinbar geringer Detailunterschiede eben kein oder wenig Auftrieb erzeugt werden kann, wird es nicht oder vielleicht nur schlecht fliegen. Berechnete „Effektstärken“ über das Flugverhalten würden dann auch wenig über die Effizienz „des Auftriebs“ aussagen können. Abb. 1: Vier Abstraktionsebenen zur Beschreibung von Beziehung (nach Höger 2000, Eckert & Kriz 2004) An dieser Stelle ist angebracht, zumindest noch einem weiteren Missverständnis zu begegnen: dem unterstellten „Homogenitätsmythos“. Unter diesem Schlag-Wort wird der GPT oft vorgeworfen, sie behandle alle Patienten „gleich“ (sofern es sich nicht um störungsspezifische Ausdifferenzierungen der GPT handelt). Allerdings sollte nach den vorangegangenen Ansätzen deutlich sein, dass gerade das Umgekehrte der Fall ist: Da die therapeutische Beziehung im PZA eben höchst spezifische, am einzelnen Menschen und seinem Leiden zugeschnittene Realisierungsformen annimmt, teilt sie gerade den „Homogenitätsmythos“ nicht, dass „Störungsklassen“ von homogenen Patienten behandelt werden könnten. Es soll damit keineswegs bestritten werden, dass es Fragestellungen und Interessen geben kann, welche es sinnvoll machen, die hoch differenzierte Betrachtungsweise der GPT zu clustern, und in der Vielzahl der Patienten nach ähnlichen Mustern im Leidensverlauf, im Therapieverlauf, in den Biographien, in ihrer Ansprechbarkeit auf bestimmte Beziehungsangebote etc. zusammenzufassen. Besonders unter dem Gesichtspunkt einer an Gruppenstatistik interessierten Forschung, der Vermittlung von typischen Erfahrungen im Rahmen der Ausbildung etc. kann dies angemessen sein – wobei allerdings immer noch eine Frage wäre, woher die Sicherheit genommen wird, dass die Clusterung nach „Störungen“ auch gleichzeitig die optimale Clusterung für „Behandlungsweisen“ sein soll – eine naive und ungeprüfte Voraussetzung störungsspezifischer Manualisierung. In jedem Falle wird aber durch die Clusterung sehr vieler unterschiedlicher Menschen und ihrer Leiden in wenige Störungskategorien logischerweise keine höhere sondern eine geringe Differenzierung erreicht. Eine detaillierte Erörterung der therapeutischen Beziehung erfolgt in Kap. 5. Hier kann es daher genügen, folgend die Aspekte 3-5, das Beziehungsangebot, kurz zu umreißen. Dabei muss nochmals betont werden, dass es sich um drei Aspekten einer Begegnungshaltung handelt – wofür auch die empirischen Befunde sprechen: Immerhin korrelieren die drei – als „Verhaltens“-“Variable“ aufgefasst – nach Tausch (1973, S. 121) um .70, in einer Höhe also, die sonst bei empirischen Variablen kaum zu finden ist. a) Bedingungsfreie positive Anerkennung Dieser komplexe Aspekt der Begegnungshaltung, die Rogers als „unconditional positive regard” bezeichnet hat, lässt sich noch schwerer in deutschen Begriffen fassen. Man sprach lange von „positiver Wertschätzung und emotionale Wärme” und umschrieb diese durch weitere Begriffe wie „Akzeptanz“, „Achtung“ oder „Respekt“. Gerade in der heutigen Gesellschaft, mit dem antrainierten „FreundlichkeitsVerhalten” von Managern bzw Pseudo-Interessiertheit bei Türverkäufern, muss betont werden, dass keineswegs unechte, trainierte oder kontrollierte „Positivität” gemeint ist. Es geht vielmehr um die Fähigkeit und die Bereitschaft des Therapeuten, den Patienten als Mitmenschen zu erleben und sich auf eine existenzielle Begegnung mit ihm einzulassen, ohne ihn in Wert- und Nutzen-Kategorien aufgrund seiner Handlungen, Eigenschaften und Worte einzuordnen. Diese bedingungsfreie Anerkennung des Klienten bedeutet keineswegs, dass alle Handlungen des Patienten gebilligt und seine Einstellungen geteilt werden müssen. Vielmehr ist gemeint, jenseits dieser Oberflächenstrukturen eine tiefe Achtung vor menschlichem Leben und seiner Vielfalt empfinden zu können, wie sie sich im individuellen So-Sein des Klienten manifestiert. Rogers spricht in diesem Zusammenhang von „Liebe im Sinne des theologischen Begriffes 'Agape' ... ein Gefühl, das weder patriarchalisch sorgend, noch sentimental, noch oberflächlich liebenswürdig ist“ (Rogers 1962). Es scheint mehr als zweifelhaft, dass solche Empfindungen „gelehrt“ bzw. „gelernt“ und „trainiert“ werden können (im üblichen Sinne dieser Worte), sondern es bedarf förderlicher Bedingungen, unter denen sich eine solche Haltung entfalten kann und alle neurotischen Hindernisse, die dieser Haltung entgegenstehen, überwunden werden können. Die Wichtigkeit des Aspektes der bedingungsfreien Anerkennung hängt mit der Störungslehre der GPT zusammen, nach der Symptome als Ausdruck von Inkongruenz zwischen unmittelbarer Erfahrung und deren Symbolisierung im Selbst verstanden werden und diese Inkongruenz wiederum wesentlich auf chronisch unterbliebene oder nur bedingte erfolge Anerkennung zurückgeführt wird. Wenn in früher Entwicklung, wo die Strukturierungsprinzipien der Lebenswelt des Kindes überhaupt erst erworben werden, Zuwendung und Verständnis nur unter ganz bestimmten Bedingungen erfolgt, Affekte nicht oder falsch verstanden werden etc. so konnten eben für entsprechende Erfahrungen keine Strukturierungsprinzipien aktualisiert werden. Der Mensch versteht sich und sein Erleben dann teilweise selbst nicht Bedingungsfreie Anerkenntnis soll somit einen Erfahrungsraum für den Patienten sichern, in dem dieser zu seinem eigenen Erleben und zu seinen eigenen Bewertungen in Kontakt kommen und sich mit ihnen auseinandersetzen kann. Zusätzlich wird ein Patient, der vom Therapeuten diese positive bedingungsfreie Wertschätzung erleben und emotionale Wärme begegnen kann, zunehmend ähnliche Gefühle auch gegenüber seinem eignen Selbst entwickeln und sich selbst gegenüber ebenfalls mehr Achtung und Akzeptanz entgegenbringen. In der Praxis werden GPT-therapeuten dahingehend angeleitet, im Verlauf einer Therapiesitzung und bei deren Reflexion danach darauf zu achten, ob eine Abweichung von der Bedingungsfreien Anerkennung vorliegt. Wenn das der Fall ist, sollte der Therapeut versuchen, herauszufinden, wodurch sie ausgelöst worden sein könnte. Da solche Erkenntnis nicht selten auch zu einem tieferen bzw. vollständigeren Verstehen des Patienten führt, sollte der Therapeut versuchen, dieses Verständnis in geeigneter Form dem Patienten mitzuteilen. Das Auftreten von Abweichungen von der bedingungsfreien Anerkennung wird in der GPT zwar einerseits als die Alarm betrachtet, der das eine Störung der therapeutischen Beziehung anzeigt. Andererseits wird dies nicht als therapeutischer Kunstfehler aufgefasst, sondern als Schlüssel für ein besseres Verstehen des Patienten genutzt (vgl. Eckert & Kriz 2004: 338ff). b) Kongruenz Auch für diese zweite Aspekt der Begegnungshaltung gibt es eine Reihe weiterer Begriffe wie „Echtheit“, „Selbstaufrichtigkeit“, „ohne-Fassade-sein“ oder „Selbstintegration“. Da der zentrale konzeptionelle Fokus in der Störungslehre der GPT auf der Inkongruenz das Patienten liegt (s.u. und Kap. 3) und Psychotherapie dementsprechend eine Verminderung der Inkongruenz zum Ziel hat, meint die Kongruenz des Therapeuten einen Aspekt in dessen Persönlichkeit(sentwicklung). Es geht nicht um eine antrainierbare Technik oder um ein über angelernte Selbstkontrolle reguliertes Ausdrucksverhalten. Vielmehr geht es darum, dass Therapeuten sich nicht hinter Fassaden, Floskeln oder Rollen verstecken und keine neurotisch-ängstlichen Abwehrhaltungen ihren eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen gegenüber haben, sondern bereit und in der Lage sind, akzeptierend zu erleben, was in ihnen selbst im Kontext der therapeutischen Beziehung vorgeht und dies in die Situation einzubringen. Auch wenn die Unterschiede eher graduell sind und die „fully functioning person“, die voll kongruent ist, eine Orientierungsrichtung und keine reale Person beschreibt, sollten Therapeuten fraglos weniger neurotisch sein als ihre Patienten. Die oben beschriebene Abweichung von der Bedingungsfreien Anerkennung, ist daher als Inkongruenz zu verstehen. Dabei ist aber folgende Unterscheidung zu beachten: Reaktive Inkongruenz stellt sich als Reaktion des Therapeuten in einer spezifischen Situation mit dem Patienten ein und ist in der Regel noch in der Situation selbst aufhebbar. Primäre Inkongruenz wird als die in der Entwicklung des Selbstkonzepts erworbene Grundlage von unterschiedlichen psychischen Störungen angesehen. Primäre Inkongruenz kennzeichnet den Status eines Patienten. c) Empathie Ein weiterer Begriff für diesen Begegnungsaspekt ist „einfühlendes Verstehen“. Unter einer interventions-technischen Perspektive wird hierbei von einer „TherapeutenVariable“ gesprochen. bei der es um die „Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte (VEE)“ geht. Gemeint ist aber ein umfassenderes Verständnis des Therapeuten für das, was der Patient von seinem eigenen Erleben wahrnimmt (einschließlich der damit verbundenen Bewertungen). Die Gesamtheit der Affekte, gedanklichen Repräsentationen und Bewertungen, die im Zusammenhang mit einer unmittelbaren Erfahrung von einem Patienten erlebt werden, wird als dessen innerer Bezugsrahmen bezeichnet. Dieser stellt auch den Rahmen für das Verstehen des Therapeuten dar – ohne dass dieser aber das Bewusstsein dafür verliert, dass das Erleben des Patienten und sein eigenes nicht identisch sind (sonst wäre es eine unerwünschte Identifizierung). Auch dieser Aspekt wird missverstanden. So weisen z.B. Davison & Neale (1979, S. 495), von einem „völlig verschiedenen Paradigma“ ausgehend, auf das vermeintlich „wissenschaftslogische Problem“ hin, „wie ein Therapeut auf interne Prozesse schließen soll, die dem Klienten anscheinend nicht bewusst sind“. „Empathie“ meint aber nicht statisch-diagnostischen Durchblick, sondern einen dynamischen Prozess auf der Grundlage eines Beziehungsangebotes, bei dem sowohl dem Klienten als auch dem Therapeuten anfangs fast alle „internen Prozesse“ des Klienten unbekannt sind. Das Bemühen um einfühlendes Verstehen, das Angebot der gemeinsamen Arbeit und die Erfahrung des (teilweisen) Verstandenwerdens geben dem Klienten den Mut, seine „internen Prozesse“ nach und nach in einem langen Prozess unter Begleitung des Therapeuten selbst zu erforschen. Der Unterschied zwischen einer therapeutischen Kompetenz „richtige Schlüsse über innere Zustände des Patienten” zu treffen und einer therapeutischen Kompetenz, den Prozess der Selbstexploration so zu fördern, dass diese inneren Zustände mehr und mehr erforscht werden können, scheint aber so schwer zu begreifen sein, dass Davison & Neale auch in der aktualisierten Auflage von 1998 ihr Missverständnis weiterhin publizieren. Da, wie gesagt, der Aspekt „einfühlendes Verstehen“ zumindest in vordergründigen Komponenten noch am ehesten als „Verhaltens-Variable“ beobachtbar ist, wurde VEE am häufigsten Gegenstand empirischer Untersuchungen. Entsprechend zahlreich sind auch die „Skalen“, mit denen dieses Verhalten kategoriell erfasst und numerisch abgebildet wurde. Am häufigsten findet man aber in der Literatur eine 5-stufige Skala von Carkhuff (1969) bzw. eine 6-stufige Skala (zwar von 1-12 gehend, aber nur jede zweite Kategorie verbal verankert) von Tausch, Eppel, Fittkau & Minsel (1969) – bzw. leicht modifizierte Varianten davon. Sie reichen, grob gesagt, von „keine Gefühle aufgreifen“ über „unwesentliche Gefühle verbalisieren“ bis „alle wesentlichen persönlich-emotionalen Inhalte des Erlebens verbalisieren“. Es sei abschließend bemerkt, dass selbst in älterer Literatur zur GPT eine Reihe „nicht klassischer Therapeutenvariablen“ diskutiert werden (Rieger & Schmidt-Hieber 1979 geben hierzu eine Übersicht); so u.a. „spezifische Konkretheit“ (vgl. Truax & Carkhuff 1964), „aktives Bemühen (und innere Anteilnahme) „ sowie „Konfrontation“ (vgl. Bommert 1977, S. 73 bzw. S.51), „Interpretation“ (Howe 1962, vgl. Tausch 1973, S.159), „Spezifität“ (Helm 1972, S.39), „Selbsteinbringung“ (Carkhuff 1969) „Likability“ („Sympathie und Zuneigung“ – vgl. Tausch 1973, S.152), „sprachliche Aktivität“ (Minsel et al. 1973), „Ansprechen des augenblicklichen Befindens“ (Mitchell & Mitchell 1968) und „persuasive Potenz“ (Erwecken von Vertrauen und Hoffnung – Frank 1961), oder „Zielorientiertheit” und „Explizierung” (Sachse 1992). Diese Fülle an Aspekten der therapeutischen Beziehung in der GPT – weitere sind in diesem Buch aufgeführt - ist nicht zuletzt mit ein Indiz dafür, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, Rogers komplex-abstrakte Konstrukte auf der Ebene empirisch beobachtbarer „Therapeuten-Variable“ zu spezifizieren. 3. Die Aktualisierungs-Tendenz Eine noch weit größere Herausforderung als die spezifische therapeutische Beziehung der GPT stellt das zentrale Erklärungsprinzip der GPT, die Aktualisierungstendenz, für „klassisches Denken“ dar. Mit „klassischem Denken“ ist gemeint, dass unsere Vorstellungen darüber, wie „die Welt funktioniert“, wie Wirkungen auf Ursachen zuzuführen sind, welchen Prinzipien erfolgreiches Handeln unterworfen ist, wie man Sicherheit über Prognosen von Entwicklungsverläufen erreichen kann, usw. in unserer Kultur im Rahmen eines rund 350 Jahre währenden Wissenschaftsprogramms entwickelt wurden. Dieses Programm, das etwa ab Beginn des 17. Jahrhunderts im Rahmen abendländischer Kultur entstand, hat sich nicht nur über einen ungeheure technologische Entwicklung auch anderer Kulturkreise bemächtigt sondern auch zunehmend die Alltagswelt mit ihren Prinzipien durchdrungen. Denn überall begegnen wir den Errungenschaften dieser Technologie. Selbst im Umgang mit komplizierten und komplexen Gebilden können wir die so aufbereitete Welt durch einfache mechanistische Betätigungen steuern – etwa das Gaspedal eines Autos durchdrücken, den Licht-Schalter oder ähnlich einfache Schalter zur Inbetriebnahme von Waschmaschinen, Herdplatten, Aufzügen oder Fernsehern betätigen. Und obwohl erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch der Gipfel der mechanistischen Hybris Ende des 19. Jahrhunderts, welche die gesamte Welt mit allen ihren Phänomenen für mechanistisch, berechen- und kontrollierbar erklärte, längst einer Ernüchterung im 20. Jahrhundert gewichen ist, hinkt das Alltagsverständnis „der Welt“ aufgrund dieser mechanistischen Aufbereitung durch die technischen Apparate dieser Veränderung im Weltbild hinterher. Diese minimale kulturgeschichtliche Standortbestimmung ist notwendig, weil es sonst geradezu unfassbar wäre, warum wir selbst in der Psychotherapie vorwiegend mechanistische Metaphern unserem Verständnis von Veränderung und Intervention unterlegen, wo selbst jedem Laien „eigentlich“ klar sein müsste, dass ein fundamentaler Unterschied zwischen dem Ausbeulen einer Blechdose oder dem Reparieren einer Maschine einerseits und den Interventionen in lebende Systeme oder gar dem Durchführen von Psychotherapie andererseits besteht. „Eigentlich“ wissen Psychologen, dass Entwicklungsverläufe – von den „Aha“-Erlebnissen der Gestaltpsychologen über die kognitive Entwicklung Piagets bis hin zu klinisch beschriebenen Krisen – typischerweise durch qualitativen Sprüngen gekennzeichnet sind. Und ebenso wissen sie „eigentlich“ dass fast alle relevanten Phänomene – von den Prozessen im ZNS über essentielle Prozesse von Bewusstsein und Verhalten in der Eltern-Kind-Interaktion bis hin zu den soziale Sinnfindungsprozesse und dem, was wir „Kultur“ nennen - auf komplex vernetzten Prozessen basiert. Dennoch wird die „Effektivität“ von Psychotherapie aufgrund von gruppenstatistischen Modellen linearer Zusammenhänge beurteilt und dabei z.B. die Isolierung in „abhängige“ und „unabhängige“ Variable vorgenommen. Diese methodologische Verfehlung des grundlegenden Charakters psychosozialer Vorgänge wäre völlig unverständlich, wenn nicht die ideologische Verhaftung auch der Psychotherapie (und ihrer Erforschung) in den Alltagsprinzipien von Welterklärung als stillschweigende Überbleibsel des mechanistischen Zeitalters bemüht werden könnte. PZA und GPT dürfen sich daher nicht wundern, dass sie bei vielen auf besonderes Unverständnis stoßen – sind doch ihre Prinzipien „querstehend“ zu dem, was für gesicherte Wirkprinzipien gehalten wird. Es überrascht daher auch nicht, dass sie von jenen für „unwissenschaftlich“ gehalten werden, denen einerseits sozial- und geisteswissenschaftliche Zugänge fremd sind, weil sie „Wissenschaft“ mit „Naturwissenschaft“ gleichsetzen, die aber andererseits auch die grundlegende Veränderung auch des naturwissenschaftlichen Verständnisses in den letzten 50 Jahren, besonders im Rahmen moderner interdisziplinäre Systemtheorie, nicht oder zu wenig realisiert haben. Rogers konnte um 1950 nicht wissen, dass sein zentrales Erklärungsprinzip, die Aktualisierungstendenz, in Gestalt der Selbstorganisationstheorien etwa 2 Jahrzehnte später zu einem zentralen Bestandteilteil interdisziplinärer Systemwissenschaft werden würde. Aber er war sicher einer der ersten Psychologen, der wahrgenommen hat, dass mit Nobelpreisen für Selbstorganisations-Phänomene (z.B. Laser, 1964) bzw. – theorien (z.B. „dissipative Strukturen“, 1977) diese bereits zum naturwissenschaftlichen mainstream gehörten, während die meisten Psychologen dies noch für spekulativ und unwissenschaftlich erklärten. Und obwohl er bereits 1979 – wohl aus Enttäuschung über die geringe Einsicht bei Psychologen – betonte, dass Entdeckungen etwa in Physik und Chemie inzwischen seine Ansichten unterstützen, hat er zunächst die Aktualisierungstendenz keineswegs als zentrales Prinzip seiner Theorie gewählt, um die Verbindung zu den Naturwissenschaften herzustellen. Vielmehr übernahm er dieses Konzept aus einer ganzheitlich orientierten Psychologischen Richtung: der Gestaltpsychologie (besonders der sog. „Berliner Schule“ mit ihren Begründern Max Wertheimer, Kurt Koffka und Wolfgang Köhler – wozu aber dann auch Kurt Lewin und Kurt Goldstein gehörten). Mit dem zentralen Begriff „Gestalt“ ist gemeint, dass ein Gebilde ganzheitlichdynamische Eigenschaften aufweist, die adaptiv auf Veränderungen der Umgebungsbedingungen reagiert, aber die Ordnung aus inneren Kräften heraus entfaltet (und z.B. nicht einfach fremdbestimmt geordnet wird). Ein oft verwendetes Beispiel für eine Gestalt – nämlich eine Melodie – zeigt bereits die zentrale zirkuläre Dynamik: Die einzelnen Töne bilden - bottom-up – die Melodie, erhalten aber aus dieser Gestalt – top-down –erst manche spezifische Eigenschaften – etwas der „Grundton“ oder der „Leitton“ dieser Melodie. Es geht also um dynamische Struktureigenschaften, wodurch man eine Melodie beispielsweise ½ Ton höher transponieren kann, und als diese Melodie erkennbar bleibt. Da Rogers allerdings mehr an Fragen von Entwicklung und Veränderung interessiert war, wurde die „Selbstaktualisierung“, ein Begriff von Kurt Goldstein, zentrales Prinzip. Goldstein verstand darunter die selbstorganisierte Realisierung und Entfaltung inhärenter Potentiale. Der Organismus braucht für seine Ordnung also keinen externen „Organisator“, sondern in Relation zur Umwelt strebt der dynamische Prozess selbst zu einer angemessenen Ordnung, bei der die inneren Möglichkeiten und äußeren Gegebenheiten dynamisch zu einer ganzheitlichen Gestalt abgestimmt werden. Veränderung dieser dynamischen Ordnung wird von Goldstein beschrieben als eine Reorganisation einer alten Struktur („pattern„) zu einer neuen und effektiveren Struktur. Mit dieser ,,Tendenz zu geordnetem Verhalten“ erklärte er, warum ein Organismus auch dann oft weiter existieren kann, wenn er erhebliche Beeinträchtigungen erfahren musste. Auf der Basis weitreichender Erfahrungen mit hirnverletzten Soldaten aus dem 1. Weltkrieg stellte Goldstein die Tendenzen zur Selbstregulierung und zur Selbstaktualisierung heraus. Diese Konzepte sind deshalb besonders bemerkenswert, weil man heute, im Lichte moderner naturwissenschaftlich fundierter Systemtheorie, die zentralen Annahmen in gleicher Weise formuliert. Entsprechend findet man bei dem Physiker Haken, dem Begründer der Laser-Theorie und eines großen interdisziplinären Wissenschaftsprogramms zur Selbstorganisation, der Synergetik, in den letzten Jahren mehr Hinweise auf die klassische Gestaltpsychologie als in etlichen psychologischen Werken (z.B. Haken & Stadler 1990, Haken & Haken-Krell 1992). Das Bedeutsame dieses Ansatzes für den PCA lässt sich an folgender Begebenheit verdeutlichen (vgl. Stemberger 2001): Um 1906 erhielt Wertheimer, der an der Wiener Neuro-Psychiatrischen Klinik forschte, den Auftrag herauszufinden, ob bestimmte Patienten schwachsinnig waren (es handelte sich z.T. um taubstumme Kinder). Wertheimer überprüfte das nicht mit den damals üblichen Tests mit dem Fokus darauf, was die Kinder nicht könnten und welche Defizite sie hätten. Vielmehr stellte er ihnen bestimmte Aufgaben und versuchte dabei, ihnen für die Lösung dieser Aufgaben jeweils möglichst gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Fähigkeiten eines Menschen auf einem bestimmten Gebiet wurden hierbei also in einer sehr untypischen Weise getestet: untersucht wurden die Bedingungen, unter denen sich diese Fähigkeiten jeweils entfalten bzw. nicht entfalten können. Der Mensch wird somit nicht als Ansammlung fester, unveränderlicher Teileigenschaften oder psychischer Funktionseinheiten verstanden, die in weitgehend gleicher, festgelegter Weise auf einen äußeren Reiz bzw. auf eine bestimmte Anforderung reagieren. Vielmehr kommt in Wertheimers Vorgehen bereits die für humanistische Ansätze grundlegende Überzeugung zum Ausdruck, dass dem Menschen die Fähigkeit zu geordnetem, der Situation angemessenem Erleben und Verhalten innewohnt, wie gestört und verschüttet diese Fähigkeit in bestimmten Situationen und Konstellationen auch sein mag. Und dass es folglich darauf ankommt, sich mit den Bedingungen zu befassen, die zu schaffen wären, um diese Fähigkeit freizulegen. Dieses Beispiel kann auch für Rogers PCA als prototypisch gesehen werden. Da seine theoretische Konzeption noch um 1950 stark durch eine organismische Perspektive auf den Erfahrungsprozess zentriert war, verwendete er zunächst den Begriff der „Selbstaktualisierung“ ähnlich wie Goldstein, nämlich im Gegensatz zur Fremd-Organisation, d.h. gegenüber von außen systematisch angeleitetem Lernen, Ratschlägen oder operantem Konditionieren. Mit einer zunehmenden Ausdifferenzierung seiner „Selbst“-Theorie – für die Rogers neben der klinischen Psychologie und Psychotherapie vor allem im Bereich der Persönlichkeitspsychologie viel Beachtung erfuhr (z.B. im Standardwerk von Hall & Lindzey 1954) – veränderte sich Rogers Terminologie ende der 50er Jahre: Im PZA wird seitdem „Selbstaktualisierung” als Entwicklung des „Selbst“ verstanden. Diese ist zwar Teil der Aktualisierungstendenz des Gesamtorganismus – und zwar ein für den Menschen essentieller Teil. Dieser Teil lässt sich aber analytisch insofern klar abgrenzen, als damit eine dynamische Struktur im Bereich psychischsozialer und nicht bio-somatischer Entitäten gemeint ist. Beim „Selbst“ handelt sich um die Struktur der symbolisierten Erfahrungen, die für die bewusstseinsfähige, reflexive Beschreibung aktueller Erfahrungen wesentlich ist, sowie für die sich selbst zugeschriebenen charakteristischen Eigenschaften und Werthaltungen. Die Aktualisierung des „Selbst“ erfolgt nun bestenfalls mehr oder weniger entsprechend einer optimalen Repräsentation organismischer Gesamtprozesse und deren Aktualisierung: Vielmehr sind oft weitere zentrale Umgebungsbedingungen für die Aktualisierung des Selbst notwendige Anpassungsleistungen an soziale Erfordernisse, die nur bedingt gewährt werden oder Interpretationen von inneren und äußeren Prozessen, die zwar mit der eigenen organismischen Erfahrung nicht übereinstimmen, aber zum Zwecke psychischen oder gar physischen Überlebens übernommen werden – so genannte „Introjekte“. Organismische und „Selbst“-Aktualisierung folgen dann unterschiedlichen Eigendynamiken und sind nicht „kongruent“ zueinander. Ohne eine solche Inkongruenz würde es aus Sicht des PZA und der GPT gar nicht zu psychischen Störungen im eigentlichen Sinne kommen (vgl. besonders Kap. 3). In späteren Werken hat Rogers – besonders im Hinblick auf die zunehmende Beachtung von Selbstorganisationstheorien in den Naturwissenschaften – die Aktualisierungstendenz noch in eine andere Richtung verallgemeinert, nämlich auf die Selbstorganisationsprozesse in größeren sozialen Einheiten, bei lebenden Organismen allgemein und in der Materie. Er bezeichnete diese als „formative Tendenz“. Allerdings wurde hierzu kein differenziertes Konzept vorgelegt, sondern blieb eher auf der Ebene einer hypothetischen Generalisierung, die für den PZA und die GPT in dieser Form auch keine wichtige Rolle spielt. 4. Zur Persönlichkeitstheorie Neben der spezifischen Form der therapeutischen Beziehung und dem grundlegenden Prinzip der Aktualisierungstendenz wurde oben die Störungs- und Entwicklungstheorie als dritte zentrale Teilkonzeption von PZA und GPT gekennzeichnet. Diese ist in Kap. 3. von Biermann-Ratjen ausführlicher dargestellt. Da dabei allerdings die Persönlichkeitstheorie des PZA eine wesentliche Grundlage bildet, sollen im Folgenden 19 Thesen aus Rogers 1973 (amerik. EV 1951), kommentarlos – und ohne die ausführlichen Erläuterungen der Originalpublikationen wiedergegeben werden. Viele hier angesprochene Aspekte tauchen im Zusammenhang der weiten Kapitel dieses Buches wieder auf: I. Jedes Individuum existiert in einer ständig sich ändernden Welt der Erfahrung, deren Mittelpunkt es ist. II. Der Organismus reagiert auf das Feld, wie es erfahren und wahrgenommen wird. Dieses Wahrnehmungsfeld ist für das Individuum „Realität“. III. Der Organismus reagiert auf das Wahrnehmungsfeld als ein organisiertes Ganzes. IV. Der Organismus hat eine grundlegende Tendenz, den Erfahrungen machenden Organismus zu aktualisieren, zu erhalten und zu erhöhen. V. Verhalten ist grundsätzlich der zielgerichtete Versuch des Organismus, seine Bedürfnisse, wie sie in dem so wahrgenommenen Feld erfahren wurden, zu befriedigen. VI. Dieses zielgerichtete Verhalten wird begleitet und im allgemeinen gefördert durch Emotionen. Diese Emotionen stehen in Beziehung zu dem Suchen aller vollziehenden Aspekte des Verhaltens, und die Intensität der Emotion steht in Beziehung zu der wahrgenommenen Bedeutung des Verhaltens für die Erhaltung und Erhöhung des Organismus. VII. Der beste Ausgangspunkt zum Verständnis des Verhaltens ist das innere Bezugssystem des Individuums selbst. VIII. Ein Teil des gesamten Wahrnehmungsfeldes entwickelt sich nach und nach zum Selbst. IX. Als Resultat der Interaktion mit der Umgebung und insbesondere als Resultat wertbestimmender Interaktion mit anderen wird die Struktur des Selbst geformt – eine organisierte, fließende, aber durchweg begriffliche Struktur von Wahrnehmungen von Charakteristika und Beziehungen des „Selbst“ zusammen mit den zu diesen Konzepten gehörenden Werten. X. Die den Erfahrungen zugehörigen Werte und die Werte, die ein Teil der SelbstStruktur sind, sind in manchen Fällen Werte, die vom Organismus direkt erfahren werden, und in anderen Fällen Werte, die von anderen introjiziert oder übernommen, aber in verzerrter Form wahrgenommen werden, so als wären sie direkt erfahren worden. XI. Wenn Erfahrungen im Leben des Individuums auftreten, werden sie entweder a) symbolisiert, wahrgenommen und in eine Beziehung zum Selbst organisiert, b) ignoriert, weil es keine wahrgenommene Beziehung zur Selbst-Struktur gibt, oder c) geleugnet oder verzerrt symbolisiert, weil die Erfahrung mit der Struktur nicht übereinstimmt. XII. Die vom Organismus angenommenen Verhaltensweisen sind meistens die, die mit dem Konzept vom Selbst übereinstimmen. XIII. Verhalten kann in manchen Fällen durch organische Bedürfnisse und Erfahrungen verursacht werden, die nicht symbolisiert wurden. Solches Verhalten kann im Widerspruch zur Struktur des Selbst stehen, aber in diesen Fällen ist das Verhalten dem Individuum nicht „zu eigen“. XIV. Psychische Fehlanpassung liegt vor, wenn der Organismus vor dem Bewusstsein wichtige Körper- und Sinnes-Erfahrungen leugnet, die demzufolge nicht symbolisiert und in die Gestalt der Selbst-Struktur organisiert werden. Wenn diese Situation vorliegt, gibt es eine grundlegende oder potentielle psychische Spannung. XV. Psychische Anpassung besteht, wenn das Selbst-Konzept dergestalt ist, dass alle Körper- und Sinnes-Erfahrungen des Organismus auf einer symbolischen Ebene in eine übereinstimmende Beziehung mit dem Konzept vom Selbst assimiliert werden oder assimiliert werden können. XVI. Jede Erfahrung, die nicht mit der Organisation oder der Struktur des Selbst übereinstimmt, kann als Bedrohung wahrgenommen werden, und je häufiger diese Wahrnehmungen sind, desto starrer wird die Selbst-Struktur organisiert, um sich zu erhalten. XVII. Unter bestimmten Bedingungen, zu denen in erster Linie ein völliges Fehlen jedweder Bedrohung für die Selbst-Struktur gehört, können Erfahrungen, die nicht mit ihr übereinstimmen, wahrgenommen und überprüft und die Struktur des Selbst revidiert werden, um derartige Erfahrungen zu assimilieren und einzuschließen. XVIII. Wenn das Individuum all seine Körper- und Sinnes-Erfahrungen wahr- und in ein konsistentes und integriertes System aufnimmt, dann hat es notwendigerweise mehr Verständnis für andere und verhält sich gegenüber anderen als Individuen akzeptierender. XIX. Wenn das Individuum mehr und mehr von seinen organischen Erfahrungen in seiner Selbst-Struktur wahrnimmt und akzeptiert, merkt es, dass es sein gegenwärtiges Wert-System, das weitgehend auf verzerrt symbolisierten Introjektionen beruhte, durch einen fortlaufenden, organismischen Wertungsprozess ersetzt.