Bericht - Institut Mensch, Ethik und Wissenschaft

Werbung

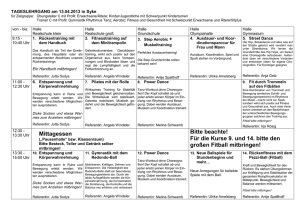

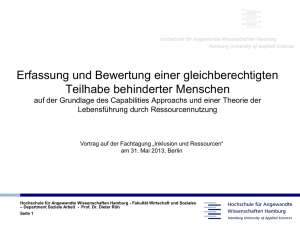

1 8.4.14 Fried Koll „Autonomie und Selbstbestimmung“ lautet das Jahresthema der Veranstaltungsreihe Friedrichshainer Kolloquium , die 2014 erneut in Kooperation von IMEW und Fürst DonnersmarckStiftung stattfindet In der bewährten Art das Thema aus zwei Blickwinkeln zu betrachten, gab es zum Auftakt am 8. April 2014 in der Villa Donnersmarck zwei Vorträge, einmal aus wissenschaftlicher und aus praxisorientierter Perspektive. Den ersten Vortrag zum Thema „Capability-Approach und Teilhabe“ hielt Prof. Dr. Dieter Röh von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg, Fachbereich Rehabilitation. Prof. Röh stellte die Eingangsfrage, wie Subjekt-Handeln in sozialen Strukturen verstanden werden könne. Dazu streifte er verschiedene Bedürfnistheorien (Nussbaum, Arlt, Weisser, Bernasconi, Dwarkins…) und konzentrierte sich anschließend auf den Capability-Approach, in dem Begriffe wie gutes Leben, Gerechtigkeit und Freiheit zentrale Rollen spielen (Amartya Sen, Martha Nussbaum). Es handele sich um ein wertebasiertes Anspruchskonzept, mit dem soziale Teilhabe verstanden werden könne. Wie kommen wir zu einem „guten Leben“ als Kompass für Gerechtigkeit? Die „Capabilities“ werden von Nussbaum definiert als „die Antwort auf die Frage, was eine Person zu tun oder zu sein in der Lage ist“. Grundbefähigungen, die nicht durch äußere Bedingungen eingeschränkt werden“, eine Kombination aus individuellen Fähigkeiten und der Möglichkeit, die die jeweilige Umwelt gibt. Dieser Ansatz setzt kulturübergreifend zehn verschiedene menschliche Grundbefähigungen, „Central Capabilities“, als gegeben voraus, z.B. Sozialität, körperliche Integrität – im guten Leben werden diese Grundbefähigungen entfaltet. Prof. Röh: „Unterhalb dieser Ausstattung beginnt die Not“. Nussbaums Konzept als Bedürfnistheorie besitzt dem Referenten nach jedoch auch eine große theoretische Schwierigkeit, nämlich dass die Autorin die Grenzen von Gerechtigkeit festgelegt hat, und zwar als Mindestvoraussetzung, diese Capabilities auch faktisch nutzen zu können. Was machen wir jedoch, wenn bestimmte Gegebenheiten, wie z.B. die körperliche Gesundheit als „Fähigkeit“ eingeschränkt sind? Nach dem Capability-Approach wäre damit die „spezifisch menschliche Basis“ nicht erfüllt („Not a human life at all any more“.) Die Nutzung menschlicher Ressourcen ist bei schwerer Beeinträchtigung nach Nussbaum nicht mehr gegeben. Außerdem müsse die kognitive Fähigkeit zur Wahl gegeben sein. Zum Ende seines Vortrages stellte Referent Prof. Dr. Dieter Röh die von ihm für die Sozialarbeit entwickelte Handlungstheorie der „Unterstützung zur einer daseinsmächtigen Lebensführung“ vor – als Synthese von Kritik an gesellschaftlichen Bedingungen und Unterstützung subjektiver Möglichkeiten. In der Sozialarbeit gehe es um Kompetenzerwerb und Chancenverbesserung. Zum Abschluss folgte eine kurze Aufzählung einiger Handlungsimperative, die sich aus seinem Ansatz ergeben. Diskussion: Es schloss sich eine spannende, kontroverse Diskussion an. Wieso komme die Frage auf, wo das Humane aufhöre? Prof. Röh bewertete den Ansatz von Nussbaum als „theoretisch rational sehr konsequent“. Es gehe darum, wie man Gerechtigkeit verstehen könne. Immerhin könnten von diesem Konzept 99 Prozent der Bevölkerung profitieren. Der Erkenntnisgewinn sei also groß. Das Menschenbild würde zwar auf Kosten einer bestimmten Bevölkerungsgruppe gebaut, dennoch könne man es als „wissenschaftlich“ bezeichnen. Auch wenn eine bestimmte Personengruppe begrifflich 2 nach diesem Konzept von Gerechtigkeit ausgeschlossen wäre, hätten diese Personen natürlich ein Recht auf ein Leben in Würde. Dagegen forderte eine Zuhörerin, man müsse bei theoretischen Konzepten solange forschen, bis alle Menschen darin aufgehoben seien. Sie stellte auch das Konzept des „freien Willens“ in Frage. Der Referent wurde gefragt, wie er den Ansatz von Nussbaum in die sozialarbeiterische Praxis integrieren würde. Wie könne Individuen, die die „Capabilities“ nicht erfüllen – z.B. ein körperlich schwerstbehinderter Mensch oder eine Person, die keine Entscheidungen für sich treffen kann – in das Nussbaum-Konzept integrieren werden? Ein anderer Zuhörer bezeichnete das NussbaumKonzept mit seiner Liste der notwendigen Ressourcen als „totalitär und paternalistisch“. Wenn man diese Theorie als Grundlage der Sozialarbeit nähme, würde man sich wieder in die 60er Jahre zurück entwickeln. Aus Sicht des Referenten sei in der Sozialarbeit das Maß der Möglichkeiten für eine tatsächliche gute Wahl bei weitem noch nicht erreicht. Da gäbe es gegenwärtig noch viele Handlungsaufträge als professionelle Unterstützung für eine „bessere Wahl“ bzw. für eine bessere Chancennut zung bei den Individuen. Als nachfolgende Referentin sprach Prof. Dr. Ruth Großmaß von der Alice Salomon Hochschule in Berlin zum Thema „Care-Ethik und Verantwortung“. Sie fokussierte in ihrem Vortrag auf die grundlegende Schwierigkeit bei der Inklusionsdebatte, wie sich berechtigte Gleichstellungsansprüche angemessen mit Fürsorge und Verantwortungsübernahme verbinden ließen, Beziehungen der Gleichstellung einerseits, ungleiche Beziehungsverhältnisse andererseits. Wie verschränken sich diese beiden unterschiedliche Beziehungsebenen von Egalität und Asymmetrie? Tragfähige Inklusion kann nach Ansicht der Referentin nur gelingen, wenn man sich dem Widerspruch von Gleichheitsanspruch versus Verschiedenheit konsequent stellt. Anerkennung und Inklusion implizieren Begegnung mit dem Mitmensch als Gleicher bzw. Gleiche. Förderung und Unterstützung bedeuten jedoch, dass eine zu kompensierende Ungleichheit besteht. Wie kann dennoch das Konzept der Gleichheit in asymmetrischen Beziehungen verwirklicht werden? Wozu braucht es eine Care-Ethik? „Caring“ definierte die Referentin als fürsorgende, unterstützende Tätigkeiten, die durch die Asymmetrie von Gebenden und Nehmenden gekennzeichnet sind und damit auch die Gefahr von Machtmissbrauch und Bevormundung beinhalten. An dieser Stelle setze für die Referentin Care-Ethik als Reflexionsinstrument an. Wie kann Respekt und Anerkennung in die Care-Beziehung eingebunden werden? Fürsorge und Verantwortung eignen sich als Kategorien für die ethische Reflexion asymmetrischer Beziehungen, Beziehungen der Ungleichheit, ungleich an Macht, Ressourcen und Fähigkeiten. Nach einem kurzen Schwenk auf die Geschichte der Care-Ethik, führte die Referentin mehrere Basisannahmen verschiedener Care-Ethik-Konzepte zusammen und bezog sich anschließend auf das Modell von Joan Tronto (1993), die mit kritischem Blick auf die CareTätigkeiten in der Gesellschaft schaut. Für Tronto sind helfende Beziehungen etwas Prozesshaftes und immer eingebunden in einen gesellschaftlichen Kontext, in dem Ressourcen verteilt werden. In jeder Situation findet sich die Ambivalenz von Gleichrangigkeit und Bedürftigkeit wieder. Sie unterscheidet vier Phasen (1. Bedürfnisse wahrnehmen, 2. Abschätzen des Bedarfs und der Ressourcen, 3. Konkrete Hilfehandlung, 4. Validierung und Abschluss der Hilfe) und zeigte auf, dass in jeder Phase verschiedene Ansätze für Respekt und Gleichrangigkeit bestehen. So sei es z.B. sehr 3 wichtig, eine Hilfehandlung auch als beendet zu definieren, um den Hilfenehmer abschließend wieder „aus der Bedürftigkeit zu entlassen“. Diskussion: Das Tronto-Modell rege laut Referentin vor allen Dingen zur Reflexion an, wie in Helferbeziehungen – also in Beziehungen, in denen grundsätzlich Asymmetrien durch einseitige Bedürftigkeiten bestehen – effektive Hebel gegen Machtmissbrauch und paternalistische Abhängigkeiten angesetzt werden können. Auch in privaten Helferbeziehungen werde z.B. das „Entlassen aus der Bedürftigkeit zu oft vergessen“. Der Idealfall wäre, moralische Gleichheit trotz faktischer Ungleichheit herzustellen, so Prof. Röh. Ein Teilnehmer betonte, wie grundlegend es sei, Differenzen anzuerkennen. Vielleicht gebe es ja keine symmetrischen Beziehungen? Meist relativiere sich auf der Makroebene das Problem der Asymmetrie, da es nur wenige Menschen gäbe, die nur empfangen oder nur geben würden. Meist sei der gebende Partner in anderen Beziehungskontexten auch wieder nehmender Teil. Wir seien als Menschen auf Hilfe angewiesen, bei der Geburt, bei dem Heranwachsen und beim Älterwerden, schloss ein Diskussionsteilnehmer. Gerade deswegen müsse der Blick auf faktische Asymmetrien in Beziehungen gelenkt werden. Auch in privaten Beziehungen stelle die faktische Asymmetrie eine große Belastung dar. Für Prof. Großmaß gibt es Differenzen in Beziehungen, die besonders anfällig für Machmissbrauch, Diskriminierung und Paternalisierungen sind – da bevorzuge sie das Modell von Tronto. Ein Teilnehmer erwähnte Situationen, die man nur aushalten müsse, in denen kein „lösungsorientierter Ansatz“ mehr helfe, weil es keine Lösungen mehr gebe. Doch auch solche Situationen müsse man gestalten, so Prof. Großmaß, dabei sei das Tronto-Konzept hilfreich. Schließlich führte die Diskussion zum Thema Inklusion und Schule. Welche Ressourcen müssen erfüllt sein (Hilfeabschätzung, Phase 2), damit Ausgliederung von Schülern nicht mehr nötig sei? Was braucht der Einzelne, um am Unterricht teilzunehmen? In einigen Fällen seien sichtbare Hilfen wie Rampen nötig, in anderen Fällen, z.B. bei so genannten geistig behinderten Kindern, seien es eventuell Assistenten. Als großes Problem wurde die falsch adressierte Verantwortung an die Schüler bewertet. Wie könne man Verantwortung tragen, wenn es zu viel sei? Müssten Kindern lernen, sich um Schwache kümmern zu wollen? Das sei ein Missbrauch der Kategorie Verantwortung. Die Erwachsenen hätten Verantwortung für den institutionellen Rahmen, z.B. für entsprechende Klassengrößen oder bestimmte Quoten zu sorgen, nicht die Kinder. Es könne nicht sein, dass die schlauen Kinder für das Klima in der Klasse verantwortlich seien. Insgesamt war auch diese Veranstaltung wieder ein lebhaftes Kolloquium, das für viel anregende Diskussionen sorgte.