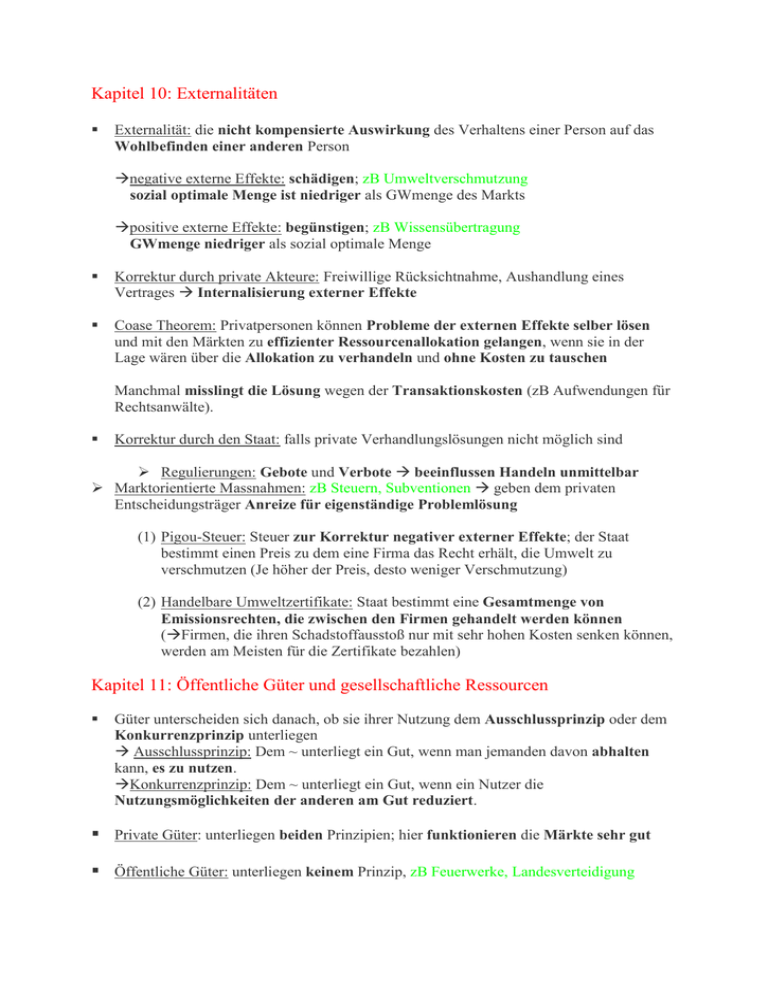

Kapitel 10: Externalitäten

Werbung

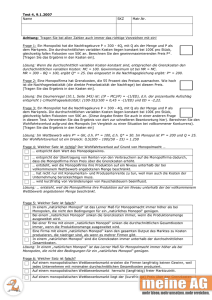

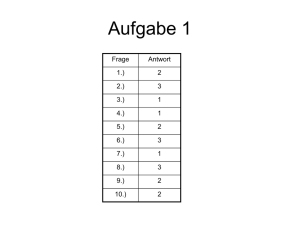

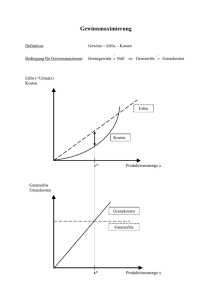

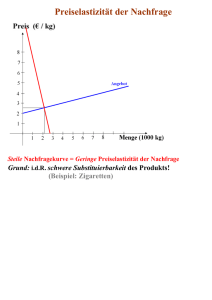

Kapitel 10: Externalitäten Externalität: die nicht kompensierte Auswirkung des Verhaltens einer Person auf das Wohlbefinden einer anderen Person negative externe Effekte: schädigen; zB Umweltverschmutzung sozial optimale Menge ist niedriger als GWmenge des Markts positive externe Effekte: begünstigen; zB Wissensübertragung GWmenge niedriger als sozial optimale Menge Korrektur durch private Akteure: Freiwillige Rücksichtnahme, Aushandlung eines Vertrages Internalisierung externer Effekte Coase Theorem: Privatpersonen können Probleme der externen Effekte selber lösen und mit den Märkten zu effizienter Ressourcenallokation gelangen, wenn sie in der Lage wären über die Allokation zu verhandeln und ohne Kosten zu tauschen Manchmal misslingt die Lösung wegen der Transaktionskosten (zB Aufwendungen für Rechtsanwälte). Korrektur durch den Staat: falls private Verhandlungslösungen nicht möglich sind Regulierungen: Gebote und Verbote beeinflussen Handeln unmittelbar Marktorientierte Massnahmen: zB Steuern, Subventionen geben dem privaten Entscheidungsträger Anreize für eigenständige Problemlösung (1) Pigou-Steuer: Steuer zur Korrektur negativer externer Effekte; der Staat bestimmt einen Preis zu dem eine Firma das Recht erhält, die Umwelt zu verschmutzen (Je höher der Preis, desto weniger Verschmutzung) (2) Handelbare Umweltzertifikate: Staat bestimmt eine Gesamtmenge von Emissionsrechten, die zwischen den Firmen gehandelt werden können (Firmen, die ihren Schadstoffausstoß nur mit sehr hohen Kosten senken können, werden am Meisten für die Zertifikate bezahlen) Kapitel 11: Öffentliche Güter und gesellschaftliche Ressourcen Güter unterscheiden sich danach, ob sie ihrer Nutzung dem Ausschlussprinzip oder dem Konkurrenzprinzip unterliegen Ausschlussprinzip: Dem ~ unterliegt ein Gut, wenn man jemanden davon abhalten kann, es zu nutzen. Konkurrenzprinzip: Dem ~ unterliegt ein Gut, wenn ein Nutzer die Nutzungsmöglichkeiten der anderen am Gut reduziert. Private Güter: unterliegen beiden Prinzipien; hier funktionieren die Märkte sehr gut Öffentliche Güter: unterliegen keinem Prinzip, zB Feuerwerke, Landesverteidigung da man für Nutzung von ~ nicht zur Zahlung herangezogen werden kann Anreize zum Trittbrettfahrerverhalten; deshalb werden ~ nach Kosten/ Nutzenanalyse vom Staat angeboten Gesellschaftliche Ressourcen: unterliegen Konkurrenzprinzip, zB befahrene Str.mit Staus da man für Nutzung von ~ nicht zur Zahlung herangezogen werden kann Übernutzung der Ressourcen; deshalb versucht der Staat die Nutzung der ~ zu begrenzen Kapitel 13: Firmenverhaltung und Organisation: Die Produktionskosten Unternehmensziel: Gewinn erzielen und maximieren Gewinn: Umsatz - Gesamtkosten Opportunitätskosten: Explizite Kosten: Kosten, die unternehmerische Geldausgaben erfordern zB: Lohnzahlungen Implizite Kosten: Kosten, die keine unternehmerische Geldausgaben erfordern zB: Einkommensverzicht des Unternehmers aus anderer Betätigung Produktionsfunktion: zeigt Zusammenhang von Input/Output Gesamtkostenkurve: zeigt Zusammenhang zwischen der Prod.menge und den Gesamtkosten dieser Prod.menge Kosten der Unternehmung: zeigen den Produktionsprozess Produktionsfunktion flacht bei zunehmender Prod.menge (höherer Arbeitseinsatz) ab Abnahme des Grenzprodukts (zunehmende Grenzkosten, steiler Verlauf der Gesamtkostenkurve) Grenzkosten: stellen Anstieg der Gesamtkosten für die Produktion einer zusätzlichen Einheit dar Abnehmendes Grenzprodukt: Grenzkosten nehmen bei wachsender Prod.ausdehnung ab Gesamtkosten: = fixe Kosten + variable Kosten Kurve: 3 Merkmale 1) Grenzkosten steigen bei zunehmender Prod.menge an 2) der Durchschnittskosten: fällt zuerst, steigt im weiteren Verlauf der Produktionsausdehnung U-förmig 3) Grenzkostenkurve schneidet Durchschnittsk. in ihrem Minimum Zeithorizont: - manche Kostenarten kurzfristig: fix, langfristig: variabel - deshalb können Durchschnittskosten mit einer Prod.ausdehnung kurzfristig stärker ansteigen als langfristig Skalenerträge: (langfristige AC bei wachsender Betriebsgröße) 1) ATC, kurzfristig, kleine Firma: Zunehmende Skalenerträge Rückgang ATC 2) ATC, kurzfristig, mittlere Firma: Konstante ~ Gleichbleiben ATC 3) ATC, kurzfristig, große Firma: Abnehmende ~ Anstieg ATC ATC, langfristig Unternehmen können langfristig zwischen verschiedenen kurzfristigen Kostenkurven wählen, während die U auf kurzer Sicht die Kostenkurve nehmen muss, die sie in der Vergangenheit gewählt hat Kapitel 14: Unternehmungen in Märkten mit Wettbewerb Unternehmung agiert bei vollst. Konkurrenz als Mengenanpasser und Preisnehmer Erlöse sind proportional zur Produktionsmenge Marktpreis = Durchschnittserlös = Grenzerlös der Unternehmung Gewinnmaximierung: 1) MR > MC Output erhöhen 2) MR < MC Output senken 3) MR = MC gewinnmaximierende Produktionsmenge Profit: = TR-TC = (P-ATC)*Q Verlust: (ATC-P)*Q Produktionseinstellung: 1) kurzfristig: wenn P<AVC und TR<VC 2) langfristig: wenn P<ATC, MR < MC Auf Märkten mit freiem Ein- und Austritt pendeln sich die Gewinne langfristig bei null ein. Im langfristigen Marktgleichgewicht prod. die U. mit ihrer effizienten Betriebsgröße: Preis = Minimum der AC waagrechte Markt-Angebotkurve Anzahl der U. stellt sich auf Befriedigung zu diesem Preis bestehenden Nachfrage ein Nachfrageveränderungen: kurzfristig: 1) Nachfrageerhöhung steigert Preis und Gewinn 2) Nachfragerückgang senkt Preis Verluste langfristig: Marktteilnehmer pendeln sich so ein, dass der Markt wieder auf ein Nullgewinn -GW zurückkommt Kapitel 15: Monopol Entstehung: immer dann wenn Marktzutrittschranken (1) Monopol auf Ressourcen: wenn eine Unternehmung das Eigentum an einem Schlüsselrohstoff erhält DeBeers (2) Staatlich garantiertes Monopol: wenn der Staat Exklusivrechte zur Produktion gibt Patent, Copyright (3) Natürliches Monopol: wenn eine einzige Unternehmung des gesamten Markt zu geringeren Kosten als mehrere Unternehmungen bedienen kann Wasserversorg. - - Monopolist: = Eine Unternehmung als Alleinanbieter eines Guts, für das es kein nahes Substitut gibt fallende Marktnachfragekurve wenn der ~ seine Produktmenge um eine Einheit vergrößert, verursacht er damit einen Rückgang des Preises für alle seine Gütereinheiten produziert weniger als die sozial oder volkswirtsch. effiziente Produktmenge Grenzerlös < Preis des Guts IMMER !!!! - Gewinnmaximierende Produktionsmenge: Grenzerlös = Grenzkosten Schnittpunkt von Grenzerlöskurve + Grenzkostenkurve P> GE = GK Preis: bei dem die gewinnmaximierende Produktionsmenge Absatz finden Monopolpreis höher als Grenzerlös/Grenzkosten Nettowohlfahrtsverlust Erlös – Kosten = (E/Q – K/Q) * Q = (P-DK)*Q Ineffizienz: Nettowohlfahrtsverlust, da P > GK (nicht alle Konsumenten kaufen zu diesem Preis); NWV zwischen Nachfragekurve und Grenzkostenkurve Reaktion auf Ineffizienz des Monopolmarktes: 1) Wettbewerbsgesetzte; Fusionskontrolle Steigerung des Wettbewerbs 2) Regulierung des Preissetzungsverhaltens des Monopolisten (insb. bei nat.Monopolen) 3) Verstaatlichung 4) Entschluss zum Nichtstun, wenn Marktversagen geringere Auswirkungen hat als das befürchtete Politikversagen 5) Liberalisierung des internationalen Handels zu Regulierungen: schwierig, da nat. Monopol sinkende ATC hat: MC < ATC die Verpflichtung der Unternehmung auf Preise = MC Verlust !! Gewinnsteigerung: Verlangen unterschiedlicher Preise für ein und dasselbe Gut Preisdifferenzierung ! erhöht Wohlfahrt, da das Gut nun von einigen Konsumenten gekauft wird, die es vorher bei einem Einheitspreis nicht gekauft hätten/kaufen würden kann Wohlfahrtsniveau im Vergleich zum Monopol mit einem Einheitspreis erhöhen oder vermindern Vollständige Preisdiffernenzierung: Eine Unternehmung kennt die Zahlungsbereitschaft jedes einzelnen Kunden und nutzt sie durch einen individuell passenden Preis Kinokarten Kapitel 18: Arbeitsmarktökonomik – Die Märkte für die Produktionsfaktoren Produktionsfaktoren: 1) Arbeit 2) Boden 3) Kapital Arbeitsnachfrage: abgeleitete Nachfrage: Unternehmungen fragen Dienste von Arbeitskräften nach Apfelmarkt: A + N bestimmen Preis, Apfelpflückermarkt: A + N bestimmen Lohn Verschiebung: - Preiserhöhung für Output - Technologischer Fortschritt - Erhöhung des Angebots anderer Produktionsfaktoren Produktionsfunktion: Der funkt. Zusammenhang zwischen den im Produktionsprozess verwendeten Faktoreinsatzmengen (Input) und der erzielten Produktionsmenge (Output) - Für gewinnmax. Unternehmung unter vollst. Konkurrenz Kurve Wertgrenzprodukt = individuelle Arbeitsnachfrage Inputregel der Gewinnmaximierung: Wertgrenzprodukt = Lohnsatz Outputregel der ~: Grenzkosten = Preis Arbeitsangebot: Kurve gibt an, wie die Beschäftigten mit ihrer Entscheidung zwischen Arbeit und Freizeit reagieren, wenn sich die Opportunitätskosten ändern (trade off zwischen Arbeit/Freizeit) - steigend: Lohnanstieg veranlasst Beschäftigte zu einer Erhöhung des Arbeitsangebots - fallend: mehr Lohn, weniger arbeiten Verschiebung: - Präferenzverschiebungen (Einst. ggü. Arbeit) - Immigration Veränderung Arbeitsangebot/nachfrage: Veränderung Wertgrenzprodukt + Gleichgewichtslohnsatz Gleichgewicht: Lohn = Wertgrenzprodukt Arbeitskräfte erhalten im GW eine Entlohnung in Höhe des Wertgrenzprodukts; im Equilibrium hat jede U. so viele Arbeitskräfte, wie sie für profitabel hält Lohnsatz abhängig von: Angebot und Nachfrage, Nachfrage = Wertgrenzprodukt, Grenzproduktivität dann hoch wenn relativ viel von anderen Prod.faktoren eingesetzt wird