eine kleine Geschichte der Systemtheorie aus der Perspektive des

Werbung

... eine kleine Geschichte der Systemtheorie

aus der Perspektive des Themas Komplexität

Als eines der Grundprobleme von Komplexität gilt, komplexe Ganzheiten über das

Verhältnis

seiner

Einzelteile

beschreiben

zu

müssen.

In

der

klassischen

Humanwissenschaft, die im Schema von Subjekt-Objekt-Beziehungen verhaftet ist, zeigt

sich dieses Problem vor allem im Bereich sozialer Phänomene - etwa wenn in

Subjekttheorien Gesellschaften über die darin agierenden Menschen erklärt werden

müssen: Ist der Wille des Menschen in der Gesamtdynamik der Gesellschaft noch zu

erkennen?

Handlungstheorien sind aktuell die dominanten Subjekttheorien im Bereich sozialer

Phänomene. Sie verbinden Subjekt- und Objektschema aus Perspektive des Subjektes:

Das Objektschema sozialen Geschehens bleibt die Kausalität als Erklärungsschema der

Dynamik der Natur: was immer geschieht, ist Wirkung einer Ursache. Darauf setzt das

'Kantsche' Subjektschema auf: Das Subjekt kann das Geschehen der Welt kraft seiner

Vernunft ordnen – also z.B. über kausale Gesetze erklären. Das Subjekt ist 'frei', das

Geschehen in verschiedene Ordnungskontexte zu stellen und damit selbst kausale

Ereignisketten zu initiieren (Ich will etwas und arbeite darauf hin, dass das geschieht.

Dann kann ich sagen: Ich habe es bewirkt). Wir haben somit faktisch zwei dynamische

Entwicklungslinien

vor

uns:

eine lineare,

die

der

Abfolge

kausalen

Geschehens

entsprichet und begleitend eine zirkuläre, in der das Subjekt das Geschehen auf sich

bezieht, auf Kontexte rückbezieht ('re-flektiert') und damit die Linearität neu ausrichtet,

neu initiiert etc.. Diese Linien entsprechen der hermeneutischen Unterscheidung von

erklären und verstehen.

Dieses Kantsche Subjektschema, in der jedes Subjekt für sich aufgrund seiner Vernunft

Gesetze formulieren kann, die für jeden gelten, weil ja die Vernunft bei allen gleich ist,

stößt aber im sozialen Bereich auf die Grenzen der untrennbaren Verwobenheit von

Intentionen, Handlungen etc. verschiedener Subjekte.

Dementsprechend beziehen sich Handlungstheorien auch auf die Hegelsche Vorstellung

von Intersubjektivität, die die vernünftigen Subjekte eingebunden in die historische-

kulturelle Sphäre 'geistiger' Kontexte beschreibt, auf die sich Vernunft notwendigerweise

bezieht (in allen 'Zivilisationsaspekten von Sprache über Sitte, Kunst, Recht etc.)

Gruppendynamik-Modelle sind dabei letztlich handlungstheoretische Konzepte, die diese

Intersubjektivitätsvorstellung in einem konkreten Modell zu verwirklichen suchen – in der

Gruppe, in der noch jeder Beteiligte mit jedem 'face to face' kommunizieren kann.

Größere soziale Einheiten sind derart allerdings nicht mehr erschöpfend erfassbar. Hier

bauen Modelle wie das von Habemas auf der Hegelschen Vorstellung in 'negativer' Form

auf (d.h. etwas ist intersubjektiv solange gültig, bis irgendjemand mit Gründen

widerspricht – dann muss man sich rational einigen).

Daneben hat sich aber eine Position herausgebildet, die dieses Problem grundsätzlich

anders lösen will: Systemtheorien.

So wie die Geisteswissenschaften (u.a. Dilthey mit seiner Hermeneutik um 1900)

kritisieren, dass der Mensch in seiner Reflexivität letztlich nicht nur kausal (also in

Ursache-Wirkungsmustern) beschreibbar ist, beginnen wenig später auch Vertreter

anderer Wissenschaftsbereiche (Malinowski oder Radcliffe-Brown) von der anderen - der

'objektiven' Seite - des Beobachtungsspektrums her ihre Kritik an der Kausalität als

dominantem wissenschaftlichen 'Beschreibungsmodus': Auch die Welt ist demnach nicht

kausal beschreibbar - wenn man sie nämlich soweit wie möglich in ihrer Komplexität

erfassen will. Dementsprechend kommt dieser Ansatz zunächst aus Bereichen, die sich

mit komplexen, dynamischen Phänomenen beschäftigen: Biologie, Thermodynamik,

Kulturanthropologie, später Soziologie.

Vor

allem

das

zirkuläre

Denken

der

Kybernetik

und

anderer

Stömungen

des

Konstruktivismus hat dabei das Denken der Systemtheorie beeinflusst. Diese thematisiert

eine

Metaebene

zum

Subjekt-

und

Objektschema:

Die

Welt

wird

nicht

mehr

gegenständlich gedacht – also bestehend aus Subjekten, die etwas bewirken können und

Objekten, an

denen

Zusammenhänge

etwas bewirkt

angesprochen,

bei

wird.

Stattdessen

denen

werden

gegenseitige

Beziehungen

und

Wechselwirkungen

die

Unterscheidung in Subjekt und Objekt, sinnlos erscheinen lassen. Dieses komplexe

Beziehungsnetz lässt aber auch keine objektive Beschreibung der Welt mehr zu: Je

nachdem, welche Zusammenhänge thematisiert werden, erscheint die Welt immer

anders, die Welt ist immer die Welt eines Beobachters – seine Konstruktion – und nicht

unabhängig von diesem vorstellbar.

Wieso kommt es zu diesen komplex-zirkulären Überlegungen?

Was passiert bei kausalen Beschreibungsmustern? Es wird ein Phänomen möglichst

isoliert betrachtet, um feststellen zu können, welche Ursache welche Wirkung hervorruft.

U

W

Beschreibt man Phänomene mit mehr als einem ursächlichen Einflussfaktor, kann man

sich eine Zeitlang noch mit Ausmittelungen, Interdependenzberechnungen etc. behelfen.

W

U

O

U

Was aber bei komplexen Phänomenen, bei denen die Objekte wechselseitig Ursache und

Wirkung sind (simples Beispiel: die wechselseitige Abhängigkeit der Populationen von

Jägern und Beutetieren in einem Gebiet)?

Derartig

komplexe

Phänomene

lassen

sich

durch

einzelne

Ursachen-

Wirkungsbeziehungen - durch das Wirken der einzelnen Teile - nicht mehr sinnvoll

beschreiben: die Dynamik biologischer Lebensräume, die Entwicklung von Kulturen etc. andererseits ist die Kultur aber auch nicht selbst Subjekt - sie agiert nicht als Einheit mit

eigenem Willen.

Die Systemtheorie behauptet nun, dass diese komplexen Phänomene - in ihrer

Terminologie 'Systeme' - prinzipiell nicht mehr zufriedenstellend als Verhältnis eines

Ganzen zu seinen Teilen beschrieben werden können und wählt einen grundlegend

anderen Weg: Ein System wird nicht bestimmt durch seine Teile, sondern durch die Form

der Beziehung im System: durch seine Struktur.

Das hat grundlegende Konsequenzen:

Wenn ich auf Relationen anstelle von Teilen schaue, denke ich nicht an Gegenstände,

an Objekte und Subjekte: In dieser nicht-gegenständlichen Perspektive geht es somit

nicht um das Handeln (und Erleiden) Einzelner, um ihren Willen, ihre Intentionen und

Werthaltungen – sondern um Strukturveränderungen: Wenn ich nicht auf den

Einzelnen achte, bleibt mir auch sein 'Innenleben', seine Seele und Persönlichkeit

verborgen – eine klare Gegenposition zu Subjekttheorien.

Wenn ich nicht auf Gegenstände achte – also auf 'rundum' definierte Einheiten –

benötige ich jeweils neue, 'punktuelle' Unterscheidungen, um mich zu orientieren: Ich

denke nicht in Einheit, sondern in Differenz (digital nicht analog), achte auf

Unterscheidungen, nicht Gemeinsamkeiten.

Wenn ich nicht Gegenstände beschreibe, beschreibe ich zunächst nicht die Welt – die

Wirklichkeit – sondern bin eine Metaebene weiter: Ich beschreibe von vornherein ein

Konstrukt von Wirklichkeit. Wir sprechen im Rahmen der Systemtheorie zunehmend

in Begrifflichkeiten wie Brauchbarkeit und Fruchtbarkeit anstelle von Wahrheit – eine

Referenz an kybernetische und konstruktivistische Fundierungen der Systemtheorie. 1

Wenn ich nicht auf Gegenstände, sondern auf Relationen achte, beschreibe ich nicht

mehr, wie sich etwa bei einer Einwirkung diese Gegenstände entsprechend kausaler

Gesetze verändern, sondern ich beschreibe, wie sich dadurch die Struktur verändert,

wie weitgehend das System dadurch betroffen ist

Bildlich gesprochen gleicht das kausale Denken einem Pfeilschuss: Ich visiere ein

punktuelles Ziel an und versuche dabei alle Störfaktoren auszublenden. Das systemische

Denken hingegen gleicht einem Steinwurf ins Wasser: Ich beobachte, welche Kreise die

Einwirkung verursacht und wie weit die Wasserfläche dadurch bewegt wird.

Der Unterschied zwischen diesen Perspektiven zeigt sich immer wieder auch aktuell in

der Diskussion komplexer Phänomene (Gentechnik, Atomkraft etc.) - das Problem

besteht meist darin, dass die Ansätze 'Ich will etwas Bestimmtes erreichen' und 'Welche

Auswirkungen hat das auf das Gesamtsystem?' kaum eine gemeinsame, aufeinander

Bezug nehmende Diskussion zulassen.

Sehen wir uns noch einmal das Modell eines Systems an:

„Entweder betrachte ich mich als den Bürger eines unabhängigen Universums, dessen

Regelmäßigkeiten, Gesetze und Gewohnheiten ich im Lauf der Zeit entdecke, oder ich betrachte mich

als Teilnehmer einer Verschwörung, deren Gewohnheiten, Gesetze und Regelmäßigkeiten wir nun

erfinden. Immer wenn ich mit denjenigen spreche, die sich dafür entschieden haben, entweder

Entdecker oder Erfinder zu sein, bin ich immer von neuem von der Tatsache beeindruckt, daß keiner

von ihnen erkennt, jemals eine derartige Entscheidung getroffen zu haben. Wenn sie überdies

herausgefordert werden, ihre Position zu rechtfertigen, bedienen sie sich eines Begriffssystems, das

nachweislich auf einer Entscheidung über eine prinzipiell unentscheidbare Frage basiert.“ (Foerster,

Heinz von: KybernEthik 1993, S. 75)).

1

Wenn dieses System nicht durch seine Teile, sondern durch die Struktur bestimmt ist,

zeigt sich sofort das grundlegende Problem dieses Ansatzes: Beziehungen sind weit

weniger stabil als Dinge selbst: Wie sichere ich die Stabilität eines Systems? Wie gehe ich

mit der Beschreibung der Veränderung und Dynamik um, ohne den Zusammenhalt des

Systems zu gefährden?

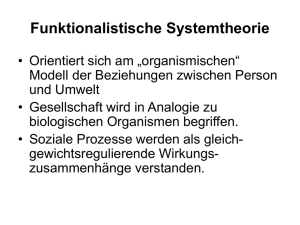

Das war das Hauptanliegen von Talcott Parsons, dem Begründer der ersten komplexen

Fassung der Systemtheorie in den Sozialwissenschaften. Er hat daher die stabilisierenden

Faktoren betont, die Struktur: Wenn ein Phänomen sinnvoll als System beschreibbar ist,

ist

davon

auszugehen,

dass

die

Dynamiken

innerhalb

des

Systems

die

Gesamtausrichtung überwiegend unterstützen: Diese Entsprechung nannte Parsons

Funktion. Die Funktion als systemkompatible Struktureinwirkung ist der dynamische

Faktor des Modells, es gilt: die Funktion folgt der Struktur. (Beispiel: Sozialisation als

Entwicklung des Menschen zu überwiegend gesellschaftsstabilisierendem 'funktionalen'

Verhalten – Sozialisation meint daher nicht seine Charakter-/Persönlichkeitsbildung,

sondern lediglich die Entwicklung seiner Beziehungsmuster/sozialen Verhaltensweisen)

Das Problem dieses Konstruktes zeigt sich, wenn man nicht nur ein System, sondern die

Interaktion zweier Systeme betrachtet: Parsons spricht von 'offenen Systemen', d.h.,

Systeme unterscheiden sich durch die unterschiedliche Struktur, sie haben keine

faktische Grenze gegenüber einem anderen System und interagieren dementsprechend

frei: Ein Input wird im System verarbeitet und ein Output wird erzeugt. Da Parsons aber

Veränderungen über den Begriff der Funktion an die Struktur bindet, hat er wenig

Möglichkeit, zu beschreiben, was mit dem Input im System geschieht (weil ja Funktionen

nicht die Strukturen beeinflussen, sondern umgekehrt). Beschrieben wird somit lediglich:

Output folgt auf Input – wird somit offensichtlich von Input verursacht. Damit sind wir

wieder in der selben komplexitätsreduzierenden Kausalität, die mit dem Systembegriff

vermieden werden sollte.

An diesem Punkt der mangelnden Beschreibbarkeit von Dynamik und Interaktion setzt

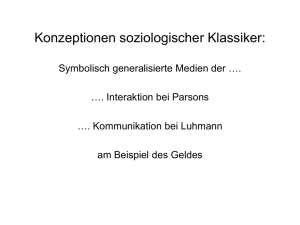

auch die Kritik und Weiterentwicklung der Systemtheorie von Niklas Luhmann an.

Luhmann dreht die Prioritäten Parsons um: structure follows function.

Er stärkt den dynamischen Aspekt der Beschreibung eines Systems, indem er annimmt,

dass die Elemente eines Systems temporär, vergänglich sind. Die Elemente sind dabei

nicht gleich den Teilen eines Systems (den Gegenständen/Objekten/Subjekten), sondern

sind die Beziehungen/Relationen zwischen ihnen. Bei den drei Systemarten, die Luhmann

unterscheidet, sind das:

o

Leben bei biologischen Systemen

o

Bewusstsein bei psychischen Systemen

o

Kommunikation bei sozialen Systemen

Dass Lebens-, Bewusstseins- und Kommunikationsformen vergänglich sind, ist wohl

nachvollziehbar – wichtig ist nun, dass ein System bei Luhmann nicht wie bei Parsons

dann bestehen bleibt, wenn es Strukturen stabil hält, sondern wenn es gelingt, die

vergänglichen Elemente immer wieder durch neue zu ersetzen, wenn das System

anschlussfähig bleibt (eine Idee weiterentwickelt, bevor sie vergessen ist,...)

Diese neuen Elemente werden von den alten Elementen gebildet – das System ist

autopoietisch – indem sich ein System immer auf sich selbst bezieht – das System ist

selbstreferentiell - und neue Information nutzt, um entsprechend seiner Selbstreferenz

neue Elemente zu produzieren.

Z.B.:

Der

ÖGB

(die

österreichische

Dachorganisation

des

sozialen

Systems

Gewerkschaften) sagt (kommuniziert): "Wir streiken immer, wenn die soziale Situation der

Arbeitnehmer massiv verschlechtert wird. Unsere neuen Informationen besagen, dass das

mit der Pensionsreform geschieht, also streiken wir am 6.5.03" (neue Kommunikation wird

aus alter Kommunikation unter Referenz auf diese eigene alte Kommunikation aufgrund

neuer Information gebildet).

Luhmann beschreibt also Systeme prozessorientiert.

Wie kann man sich nun diesen autopoietischen, selbstreferentiellen Prozess vorstellen?

Ein System 'bildet sich selbst', indem eine grundlegende Unterscheidung getroffen wird,

die zwischen 'drinnen' und 'draußen' – zwischen System und Umwelt unterscheiden lässt

und damit als 'Leitdifferenz' dient. Diese Unterscheidung ist also geeignet, Identität und

Differenz festzustellen – das System schließt sich damit von seiner Umwelt ab: Luhmann

Systeme sind geschlossene, nicht offene wie die von Parsons.

Das heißt,

anhand der Leitdifferenz definiert das System sowohl seine Umwelt wie auch sich

selbst

–

was in der

grundlegenden

Unterscheidbar nicht fassbar ist, ist

nicht

systemrelevant (der ÖGB vertritt auch Spitzenbeamte mit Höchstgehältern – er ist nicht

für Arme, sondern für Arbeitnehmer da – arm / reich, links / rechts, progressiv /

konservativ ist letztlich irrelevant, der ÖGB ist vielleicht eines davon 'eher', wenn es den

Interessen seiner Mitglieder dient und daher aufgrund immer wieder getroffener

Entscheidungen

dem

autopoietisch

und

selbstreferentiell

entstandenen

'Selbstbild'

entspricht).

die Umwelt kann nicht direkt auf ein System einwirken. Was immer in der Umwelt

geschieht,

wird

vom

System

lediglich

als

Information

wahrgenommen

und

selbstreferentiell zur autopoietischen Bildung neuer Elemente genutzt, die Grundlage

einer eigenen Entscheidung ist man hätte ja auch nicht oder anders streiken können).

Wie läuft dieser Prozess im Detail ab?

Ein System definiert sich und seine Umwelt anhand einer Leitdifferenz, die ihm

ermöglicht zu sagen 'wer zum Club gehört' und wer nicht – es schließt sich damit ab.

Das System

beobachtet

sich

und

seine Umwelt:

die Leitdifferenz

stellt

die

Umweltgrenze fest, (zumindest) eine zweite Unterscheidung stellt eine Differenz in

System oder Umwelt fest (=Information: die Pensionen werden anders geregelt).

Diese Information wird 'ins System getragen' (Selbstreferenz) und dort verarbeitet

(neue Elemente erzeugt – Autopoiesis) – bei Luhmann heisst das re-entry'.

Z.B: Leitdifferenz ÖGB: organisierte Arbeitnehmer - Information: andere Pensionsregelung

– re-entry der Information ins System: Pension ist ein wesentlicher Bestandteil des

Lebenseinkommes der Arbeitnehmer - Selbstreferenz: die Situation unserer Mitglieder wird

verschlechtert, in solchen Fällen reagieren wir immer – Autopoiesis: Wir rufen zum Streik

auf (neues Element) und bestätigen uns damit auch selbst wieder als Interessensvertreter

der Arbeitnehmer.

Der Unterschied zum Konzept von Parsons liegt auf der Hand:

Bei Parsons wird das System statisch über die Stuktur definiert und die Stabilisierung

dieser Struktur als funktionaler, dynamischer Aspekt beschrieben

Luhmann beginnt mit der Dynamik: Funktional ist für das geschlossene System die

Informationsverarbeitung: das Feststellen eines identitätsstiftenden Unterschieds, auf

den

ein

zweiter

Unterschied

Handlungsfähigkeit

(Autopoiesis

(selbstreferentiell)

neuer

Elemente)

bezogen

wird

gewonnen

wird.

und

Aus

daraus

den

so

gewachsenen selbstreferentiellen und immer wieder neu zu bestätigenden (oder zu

ändernden)

Informationsbeständen

'sedimentiert'

Struktur

–

als

resistenter

Informationsbestand.

Das setzt allerdings voraus, dass das System 'Wahlmöglichkeit' hat, wie es neue

Information verarbeitet: 'Kontingenz' (wir streiken so oder anders oder gar nicht).

Ansonsten wäre eben die kausale Notwendigkeit eines bestimmten Outputs aus einem

bestimmten Input gegeben. Diesen Umgang mit Handlungsalternativen bezeichnet

Luhmann als Sinn. Aus den jeweils getroffenen Entscheidungen ergeben sich in der Zeit

beständige identitätsstiftende Muster – 'Strukturen'.

" Psychische und soziale Systeme sind im Wege der Co-evolution entstanden. Die jeweils

eine Systemart ist notwendige Umwelt der jeweils anderen. Die Begründung dieser

Notwendigkeit liegt in der diese Systemarten ermöglichenden Evolution. Personen

können nicht ohne soziale Systeme entstehen und bestehen, und das gleiche gilt

umgekehrt. Die Co-evolution hat zu einer gemeinsamen Errungenschaft geführt, die

sowohl von psychischen als auch von sozialen Systemen benutzt wird. Beide Systemarten

sind auf sie angewiesen, und für beide ist sie bindend als unerläßliche, unabweisbare

Form ihrer Komplexität und ihrer Selbstreferenz. Wir nennen diese evolutionäre

Errungenschaft 'Sinn'. (...)

Sinn ist (die Frage, was Sinn leistet, stellen wir im Moment zurück), läßt sich am besten

in der Form einer phänomenologischen Beschreibung vorführen. Eine Definition zu

versuchen, würde dem Tatbestand nicht gerecht werden, da bereits die Frage danach

voraussetzt, daß der Fragende weiß, worum es sich handelt.

Das Phänomen Sinn erscheint in der Form eines Überschusses von Verweisungen auf

weitere Möglichkeiten des Erlebens und Handelns. Etwas steht im Blickpunkt, im Zentrum

der Intention, und anderes wird marginal angedeutet als Horizont für ein Und-so-weiter

des Erlebens und Handelns. Alles, was intendiert wird, hält in dieser Form die Welt im

ganzen sich offen, garantiert also immer auch die Aktualität der Welt in der Form der

Zugänglichkeit. Die Verweisung selbst aktualisiert sich als Standpunkt der Wirklichkeit,

aber sie bezieht nicht nur Wirkliches (bzw. präsumtiv Wirkliches) ein, sondern auch

Mögliches

(konditional

Wirkliches)

und

Negatives

(Unwirkliches,

Unmögliches)."

(Luhmann, Niklas: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie.- Frankfurt am

Main: Suhrkamp 19966, S 92f)