2teil

Werbung

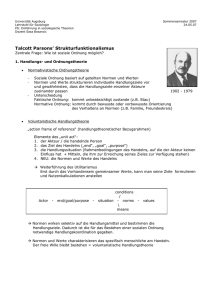

2.Rolle und Institution im Allgemeinen Mit dem Begriff Rolle assoziieren wir meist auch den Begriff Spiel. Man sagt: “Er spielt seine Rolle gut.“ und meint damit das Erfüllen von Verhaltenserwartungen einer erfüllenden Person der erwartenden gegenüber. Dies ist im Schauspiel und in der realen Interaktion gleich. Nur ist die Erwartung dem Schauspieler gegenüber bewusster. Dies entspricht in ungefähr der theateranalogen Verwendung des Begriffs, die das Individuum ausschließlich durch externe Rollenerwartungen determiniert. Gegen derart rigoros sozialdeterministische Positionen wandten sich verschiedene Soziologen sowie Philosophen, wie Dahrendorf, Plessner oder Meads, da dieser Ansatz den einzelnen Menschen und seinen Entfaltungsspielraum nicht mit einbeziehe. Eben dieser Entfaltungsspielraum wird mich noch öfters beschäftigen. Parsons nähert sich der Rolle 1951 als Ort im sozialen System. Er übernimmt von Linton die Auffassung, dass in Gesellschaften unabhängig von den Personen „soziale Orte“ vorgesehen sind, die überdauernd gedacht mit bestimmten Rechten und Pflichten ausgestattet sind. Dieses sind „Positionen“, die von den Personen als „Rolle“ ausgestattet werden. Doch die Rollen sind bei Parsons gleich den Positionen und somit findet keine Ausstattung statt, sondern lediglich eine Aufnahme von Gegebenem. Die Personen, die in diesen Rollen miteinander interagieren erfahren auf Grund des Erfolges der Rollenverwendung Befriedigung der Bedürfnisse und die Rolle stabilisiert sich. Dies nennt Parsons „Institutionalisierung“. Jegliche Abweichung von den Normen ist hier ebenfalls vom System determiniert, also nur ein Rückgriff auf vorhandene Rollen, keine eigenständige Variation. Mead nähert sich der Problematik von der anderen Seite. Er startet nicht beim System, sondern bei der aktuellen Beziehung interagierender Personen. Diese Interaktion vollzieht sich durch sprachliche und nichtsprachliche Symbolisierung. Dabei entwickelt jeder der Partner Interpretationen darüber, wie der andere ihn sieht. Diese Interpretation ist bei Meads das „me“, die Rolle, die als Muster von Erwartungen dann übernommen wird. Durch das Kennenlernen verschiedener Rollen in der Interaktion stehen einem verschiedene „me´s“ zur Verfügung, die zu einem einheitlichen "Selbst" synthetisiert werden, das wiederum durch die erlangten „me´s“ bewertet wird. Anders als bei Parsons werden Rollen nicht als vorab bestimmt gesehen, sondern als Ergebnis von Interaktionen kommunitativ-handelnder Individuen. Mead lässt in seiner Konzeption jedoch die Herrschaftsverhältnisse außen vor, die den Zwang der Verkörperung bedingen. Plessner versucht nun 1966 diese Lücke zu schließen. Er weist darauf hin, dass diese Verkörperung durchaus unausweichlich ist, doch die Identifikation mit den Rollen nie vollständig sein kann, da im Sinne von Mead durch die „me-Bildung“ die Möglichkeit, oder auch Unvermeidbarkeit der exzentrischen Positionierung gesichert ist. Durch die somit gewonnene Distanz ist Kontrolle und Modifikation der Rolle möglich. Es ist nur eine Perspektivfrage, ob nun die Person die Modifizierung der Rolle übernimmt, oder die Rolle die Modifizierung der Rolle. Doch wie so oft entscheidet diese über das Selbstverständnis des Menschen, worauf im vierten Teil noch näher eingegangen wird. In der Rollendiskussion ist nun schon einmal der Begriff Institutionalisierung gefallen. Die Tatsache, dass ich den Beiden Begriffen nicht je einen Unterpunkt widme ist kein Versehen und auch kein Versuch gegen Institutionen vorzugehen. Vielmehr soll durch den nahezu nahtlosen Übergang die Ähnlichkeit und die Grundverschiedenheit klargestellt werden. Die Originalquelle zu diesen Angaben ist im Web verschwunden, doch der Autor dessen hatte folgendes als Quelle angegeben.: Astrid Schreyögg: Supervision. Ein integratives Modell. Lehrbuch zu Theorie & Praxis. Junfermann Verlag, Paderborn, 1972, S. 258 – 262 Wenn von Institutionen gesprochen wird, denken wir an staatliche und nichtstaatliche Einrichtungen. An Regulierungseinrichtungen. Der Begriff der Regulierung ist es, was das Wesen der Institutionen trifft. Im Metzler-Philosophie-Lexikon : Begriffe und Definitionen / hrsg. von Peter Prechtl und Franz-Peter Burkard. -2. überarb. u. aktualisierte Aufl. –Stuttgart ; Weimar : Metzler, 1999 ist unter Institution ein Begriff zu verstehen, „mit dem alle auf Dauer gestellten, der direkten Disposition durch einzelne entzogene Organisationsformen einer Gesellschaft bezeichnet werden. I.en geben Verhaltens-, Handlungs- und Denkmuster vor, die auf die Individuen einen rechtlich, moralisch oder religiös sanktionierenden Druck ausüben.“ Parsons und Malikowski erklären die Entstehung von Institutionen aus der durch sie ermöglichten und dauerhaft gesicherten Bedürfnisbefriedigung. Wesentlich ist den Institutionen folglich ihre stabilisierende und entlastende Funktion. In der deutschsprachigen Soziologie war vor allem die Sichtweise Gehlens prägend. [3] Nach Gehlen braucht der Mensch auf Grund der Mängelstruktur Institutionen, da ohne sie Verunsicherung oder Subjektivismus entsteht. Eine Gesellschaft, „in der die konstitutionelle Plastizität der menschlichen Antriebe, die Variabilität der Handlungen und die Unerschöpflichkeit der Dingansichten zur Geltung kämen“[4] sei chaotisch. Aus der handlungstheoretischen Sicht, „gründet sich jede Institution auf ein von vielen Menschen praktiziertes, ziemlich regelmäßiges Verhalten. Die durch zwischenmenschliche Beziehungen vermittelten Verhaltensmuster stellen ein System von Handlungsprinzipien oder –regeln dar. In Gestalt solcher Handlungsregeln fungieren sie als I.en, die den Rahmen von Handlungsweisen abstecken, zur Richtschnur eignen Handelns werden können und deren Übertretung verurteilt wird.“(Metzler Lex., a.a.O) Ich hoffe die Zusammenhänge zwischen Rolle/Institution vorerst erfolgreich aufgezeigt zu haben. Bevor ich mich an die Tragweitenbetrachtung der Beiden im vierten Teil wage, möchte ich nun näher auf Gehlens Institutionsvorschlag und Plessners Rollenbegriff eingehen. [3] Wörterbuch der Soziologie; S.246. 2. Aufl. Stuttgart. Endruweit, Günter/Trommsdorff, Gisela (Hg.) (2002): [4] Gehlen, Urmensch und Spätkultur, S.21