Leitidee: Normalisierung - Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Werbung

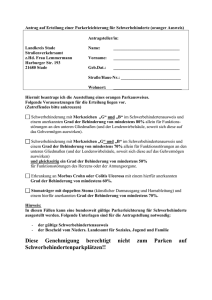

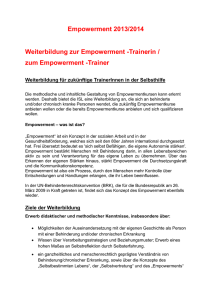

Veränderung des Behinderung’ Verständnisses von ‚geistiger Sie sollten für Ihre Prüfung nachfolgende Fragekomplexe beantworten können. Am besten ist es, wenn Sie die Fragen gemeinsam mit anderen Studierenden diskutieren. Mein Verständnis von geistiger Behinderung ist … Die ‚bisherige’ Sichtweise (Bezugsrahmen hier: Bildungsplan der SfG von 1982) war gekennzeichnet durch … Ich weiß über Behinderung … das derzeitige Verständnis von geistiger Daher definiere ich ‚schwere geistige Behinderung’ wie folgt: Informationen Die bisherige Verständnisweise von ‚geistiger Behinderung’ spiegelt sich beispielsweise wieder im Bildungsplan für die Schulen für Geistigbehinderte (1982). Hier finden sich (noch) folgende Annahmen: - Geistige Behinderung wird als eine Eigenschaft des einzelnen Menschen verstanden = individuumzentrierte Perspektive - Die Kategorie ‚geistige Behinderung’ wird absolut gesetzt und auf den ganzen Menschen ausgedehnt, auf seine gesamte Existenz = ontifizierende Perspektive - Geistige Behinderung erscheint als ‚Besonderheit’ als ‚Abweichung’ von einer allgemein unterstellten Normalität = exklusive Perspektive - Geistige Behinderung gerät – gemessen an einer allgemein unterstellten Normalität ausschließlich als ‚minderwertige Normalitätsdublette’ in den Blick = defizit- und defektorientierte Perspektive Durch diese Vorannahmen orientiert sich die Pädagogik/Didaktik an einer (unterstellten) ‚behinderten Realität’. Die Folgen sind Diskriminierung Infantilisierung Geschlechtsneutralität Dominanz der Fremdbestimmung … Wir unterscheiden mit Jantzen (vgl. bereits 1975) generell zwischen: Schädigung = betrifft das biologische System Beeinträchtigung = betreffen Erschwernisse bei der Bewältigung der Lebenswelt Behinderung = betrifft die soziale und kulturelle Teilhabe Lindmeier (vgl. 2000) hat das Verständnis von Behinderung versucht zu beschreiben in Anlehnung an die ICF-Version der WHO und zwar im Sinne eines relativen und relationalen Behinderungsbegriffs. Das heißt also zweierlei: einerseits ist Behinderung relativ, weil das, was wir darunter verstehen, abhängig ist von Werten, Kulturen, Politik, Gesellschaftsstrukturen, Hilfesystemen etc. (= Relativität des Behinderungsbegriffs) und andererseits drückt diese Sicht auch aus, dass sie verhältnishaft ist, also von den Verhältnissen von Menschen, Systemen, Normen, Gesellschaften etc. abhängt (= Relationalität). Was ist nun die ICF-Version, welche Sichtweisen von Behinderung, Gesundheit und Funktionsfähigkeit spiegelt sich in ihr? Die Weltgesundheitsorganisation hat in den letzten zwei Jahren ein Verständnis von geistiger Behinderung und Gesundheit herausgearbeitet, das sich ICF nennt: International Classification of Functioning, Disability and Health). a. Diese bringt im Wesentlichen - Kontextfaktoren (Umwelt und personale Faktoren) Aktivitäten eines Menschen Körperfunktionen und –strukturen Partizipationsmöglichkeiten In einen wechselseitigen Zusammenhang, um Behinderung, Gesundheit, Krankheit zu beschreiben. Stinkes ist der Meinung, dass das Erleben der Beeinträchtigung noch hinzuzunehmen ist, da dieses nicht in den personalen Faktoren aufgehoben ist. Wie kann man Behinderung begreifen? b. Behinderung tritt auf als Ergebnis einer negativen Wechselwirkung zwischen einem Menschen mit einem Gesundheitsproblem und seiner Lebenswelt. Menschen mit geistiger Behinderung sind Personen, deren Zustand gekennzeichnet ist durch - Eine primäre Schädigung der kognitiven/intellektuellen Struktur - Durch ein bestimmtes Leistungs- oder Aktivitätspotential, das auch von entsprechenden Hilfe- und Unterstützungsangeboten abhängt - Durch die Art der Teilhabe am Leben der Gesellschaft, welche davon abhängt, wie eine Person in die für sie relevanten Lebensbereiche mit einbezogen wird - Durch milieubedingte, personelle Bedingungen, Lebensumstände, Lebenshintergründe und Umwelten, mit denen der Mensch kommuniziert und die seine Teilhabe stützen, einschränken oder aufheben können. - So dass sie ohne Unterstützung nicht an den wesentlichen Lebensbereichen teilhaben können und daher behindert werden - Die Schädigung steht also in einem Verhältnis zu den Aktivitätsmöglichkeiten eines Menschen und diese hängen zutiefst von den Kontextfaktoren, den Partizipationshilfen und dem körperlichen Gesamtbefinden des Menschen ab. Man kann dieses wechselseitige Verhältnis in Form eines Würfelmodells beschreiben oder aber so, wie dies Schuntermann (2004) tut: Schädigung Körperstatus Aktivitäten Umweltfaktoren Partizipation personale Faktoren Welche Schlussfolgerungen ließen sich aus dieser Sicht für PädagogInnen ziehen? Leitidee: Normalisierung Der Grundgedanke der Normalisierung ist, dass Menschen mit geistiger Behinderung ein Leben so normal als möglich gestattet werden soll. Das heißt nicht, dass sie selbst ‚normalisiert’ werden, sondern die Verhältnisse, in denen sie leben. Es soll für sie möglich sein, ein Leben zu führen, das sich von seinen Möglichkeiten und Verhältnissen her nicht wesentlich vom durchschnittlichen leben anderer Bürger unterscheidet. Dieser Gedanke geht auf den Juristen N.E. Bank-Mikkelsen zurück und wurde am 5. Juni 1959 in das dänische „Gesetzt über die Fürsorge für geistig Behinderte“ aufgenommen. Die erste Folge war die, dass so wichtige Lebensbereiche wie Wohnen, Schule, Arbeit, Freizeit, medizinisch-therapeutische Versorgung etc. voneinander getrennt sein müssten wie üblicherweise bei der übrigen Bevölkerung und so normal wie möglich zu gestalten seien (vgl. Thimm 1984). Bengt Nirje, Direktor der schwedischen Elternvereinigung geistig Behinderter, der sehr eng mit Mikkelsen kooperierte und gemeinsame Vortragsreisen zu diesem Thema durch Europa und den USA unternahm, konkretisierte 1969 acht Kriterien dieses Prinzips: „Normaler Tagesrhythmus Schlafen, Aufstehen, Anziehen, Mahlzeiten, Wechsel von Arbeit und Freizeit – der gesamte Tagesrhythmus ist dem altersgleicher Nichtbehinderter anzupassen. Trennung von Arbeit-Freizeit-Wohnen Klare Trennung dieser Bereiche, wie das bei den meisten Menschen der Fall ist. Das bedeutet auch: Ortswechsel und Wechsel der Kontaktpersonen. Es bedeutet ferner, täglich Phasen von Arbeit zu haben und nicht nur einmal wöchentlich eine Stunde Beschäftigungstherapie. Bei Heimaufenthalt: Verlagerung der Aktivitäten nach draußen. Normaler Jahresrhythmus Ferien, Verreisen, besuche, Familienfeiern; auch bei Behinderten haben solche im Jahresverlauf wiederkehrenden Ereignisse stattzufinden. Normaler Lebensablauf Angebot und Behandlung sollen klar auf das jeweilige Lebensalter bezogen sein (auch der Mensch mit geistiger Behinderung ist Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener usw.) Respektieren von Bedürfnissen Behinderte Menschen sollen soweit wie möglich in die Bedürfnisermittlung einbezogen werden. Wünsche, Entscheidungen und Willensäußerungen von Menschen mit Behinderung sind nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch zu berücksichtigen. Angemessene Kontakte zwischen den Geschlechtern Menschen mit geistiger Behinderung sind Jungen und Mädchen, Männer und Frauen mit Bedürfnissen nach (anders)geschlechtlichen Kontakten. Diese sind ihnen zu ermöglichen. Normaler wirtschaftlicher Standard Dieser ist im Rahmen der sozialen Gesetzgebung sicherzustellen Standards von Einrichtungen Im Hinblick auf Größe, Lage, Ausstattung usw. sind in Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung solche Maßstäbe anzuwenden, wie man sie so genannte ‚normale’ Menschen für angemessen hält.“ (Thimm 1984, 20) Diese Kriterien sind nicht aus der wissenschaftlichen Diskussion, sondern aus der Praxis hervorgegangen. Es sind normative Aussagen, die ein bestimmtes Menschenbild beinhalten und in ihrer Anwendung in der Praxis zu großen Änderungen führen. Ich stelle mir folgende Veränderungen/Auswirkungen in der Behindertenhilfe aufgrund des Normalisierungsprinzips vor … Wolf Wolfensberger von der Universität Nebraska (USA) hat dieses Gedanken aufgenommen und as Prinzip erweitert und systematisiert, es theoretisch fundiert. Er entwickelte ein Verfahren (PASS = Program Analysis of Service System), wonach soziale Dienste untersucht und innovativ verändert wurden (vgl. Wolfensberger 1986). Durch dieses Programm wurde das Normalisierungsprinzip interkulturell anwendbar und über die skandinavische Grenze hinaus bekannt. Wolfensberger konnte zeigen, dass Normalisierung nicht eine einseitige Anpassung des Menschen mit Behinderung an die Welt oder Gesellschaft ist, sondern in der Spannung von gesellschaftlichen Erwartungen und dem Menschenbild steht. Veränderungen können am Verständnis von Behinderung, an den Kompetenzen des Menschen mit Behinderung, an gesellschaftlichen Zuschreibungsprozessen etc. ansetzen. Wolfensberger wollte eine Aufwertung der sozialen Rolle, so nennt er sein Konzept auch nicht mehr ‚Normalisierung’, sondern: „Aufwertung der sozialen Rolle“, wobei es ihm einen Einsatz kulturell positiv bewerteter Mittel geht mit dem Ziel, Menschen eine positiv bewertete Rolle zu ermöglichen, diese zu entwickeln, verbessern und zu erhalten. Wir können also zusammenfassend sagen: - Normalisierung bezieht sich auf alle Hilfen und Institutionen, die dem Ziel der gesellschaftlichen Integration behinderter Menschen dienen sollen. Ihre Lebensverhältnisse sind so zu gestalten, dass sie dem, was man als ‚Normal ansieht’ und das auch selbstverständlich für sich in Anspruch nimmt, weitestgehend angeglichen werden. - Normalisierung meint nicht ‚Normalmachen’, also die Anpassung behinderter Menschen an Verhältnisse. Es ist die Normalisierung der Hilfen gemeint. - Normalisierung ist ein Prozess, der sich auf unterschiedlichen Ebenen vollziehen muss: auf gesellschaftlicher Ebene der Sozialpolitik und Rechtspolitik, auf der Ebene der Einrichtungen, Institutionen, des gesamten Dienstleistungsangebotes für Menschen mit Behinderung und auf der Ebene des sozialen Umgangs zwischen Nichtbehinderten und Behinderten im beruflichen und privaten Feld der der Beziehungen. - Mit Wolfensberger können wir auch sagen, dass sich Normalisierung auch auf die Interpretationsdimension beziehen muss: auf Sprache. Sprache liefert nach Thimm (1994) Interpretationen darüber, wie die nichtbehinderte Gesellschaft Menschen mit Behinderung bewertet, welche gesellschaftliche Platzierung als angemessen angenommen wird. Thimm schreibt (1994), dass es nur ein kleiner Schritt sei von der distanzierenden Rede zur Vermeidung von Begegnungen zur Diskriminierung, zum tätlichen Angriff und dann zur Vernichtung. - Schließlich wirkt sich das Normalisierungsprinzip auch auf unsere Identität aus: Wir ringen alle darum, unsere Selbst sicht, die zutiefst als ‚Ich’ empfundenen Anteile unserer Existenz in Einklang zu bringen mit der Sichtweise, die andere Menschen von ‚Mir’ haben. Immer wieder stellt sich in unserem leben die Aufgabe, zwischen ‚Einmaligsein’ und ‚Sosein wie andere’ auszubalancieren. Beide Teile des Ichs werden um Laufe unserer Geschichte untrennbar miteinander verbunden. Die Balance zwischen Einmaligsein (persönlicher und biografischer Identität) und Sosein wie andere (sozialer Identität) gelingt nach Goffman nur schwer oder gar nicht angesichts von Stigmatisierungen. Das Ergebnis ist eine gefährdete oder beschädigte IchIdentität. Schaubild nach Thimm (1994,62): Innenaspekt des Selbst Persönliche Identität Einmaligsein -Ausstoßung -Rückzug -Euthanasie Ich-Identität Außenaspekt des Selbst Soziale Identität Sosein wie andere -Anpassung um jeden Preis -Ökonomische ‚Verwertung’ Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Normalisierungsprinzip für Hilfen für Menschen mit Behinderung? Diskutieren Sie die Konsequenzen anhand der Problemfelder ‚Wohnen’, oder ‚Freizeit’ oder Beruf’ oder ‚Sexualität’… Alle Hilfen für Menschen mit Behinderung haben sich den alltäglichen Lebensbedingungen, an den Lebensweltproblemen, den Kontexten, die sich aus einer Beeinträchtigung ergeben, zu orientieren. Das Verständnis von Behinderung im Sinne der International Classification of Functioning, Disability and Health (= ICF) der Weltgesundheitsorgansiation (= WHO) weist eine solche Lebensweltorientierung auf. Aus der Lebensweltorientierung ergeben sich Konsequenzen, die auch international als Entinstitutionalisierung und Dezentralisierung diskutiert werden. Dies heißt: Behinderte Menschen sollen nicht in großen, zentralen Einrichtungen leben, sondern die Hilfen sollen so nah wie möglich an sie herangetragen werden. Damit rückt auch ein neuer Hilfetyp ins Zentrum: die mobilen, ambulanten und kundenbzw. klientenorientierten Hilfen. Die konsequente Lebensweltorientierung der Behindertenhilfe hat zur Voraussetzung, dass die Betroffenen die Probleme ihres Alltags formulieren lernen und über Art und Umfang der Hilfen in größtmöglicher Autonomie bestimmten können. Man kann also sagen, dass das gesamte Hilfe- und Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderung sich weiterentwickelt, nämlich vom institutionsbezogenem Denken und Handeln zum funktionsbezogenen auf Integration ausgerichtetem Planen und Handeln, dass an die Lebenswelt der Betroffenen anknüpft. Leitidee: Empowerment Empowerment lässt sich sinngemäß übersetzen als Selbst-Bemächtigung, als Gewinnung oder Wiedergewinnung von Stärke, Energie und Fantasie zur Gestaltung eigener Lebensverhältnisse. Keupp (1987, 256) beschreibt Empowerment als Prozess, innerhalb dessen Menschen sich ermutigt fühlen, ihre eigenen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, ihre eigenen Kräfte und Kompetenzen zu entdecken und ernst zu nehmen und den Wert selbst erarbeiteter Lösungen schätzen zu lernen. „Empowerment bezieht sich auf einen Prozess, in dem die Kooperation von gleichen oder ähnlichen Problemen betroffene Personen durch ihre Zusammenarbeit zu synergetischen Effekten führt.“ Die Geschichte dieses Ansatzes ist eng verbunden mit der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre in den USA, den sozialen Bewegungen, der Emanzipationsbewegung der Frauen, der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung (= independent living) von behinderten Menschen und nicht zuletzt der Selbsthilfebewegung mit ihrer Kritik an den qualitativ und quantitativ unzureichenden psychosozialen und gesundheitsbezogenen Dienstleistungen. Julian Rappaport (1985) hat dazu beigetragen, dass die Empowerment-Perspektive in die Gemeindepsychologie eingeführt und ein professionelles Handlungsmodell wurde. Herriger (1997,7) schreibt: „Empowerment steht für eine veränderte helfende Praxis, deren Ziel es ist, die Menschen zur Entwicklung ihrer eigenen (vielfach verschütteten) Stärken zu ermutigen, ihre Fähigkeiten zu Selbstbestimmung und Selbstveränderung zu stärken und sie bei der Suche nach Lebensräumen und Lebenszukünften zu unterstützen, die ihnen einen Zugewinn an Autonomie, sozialer Teilhabe und eigenbestimmter Lebensregie versprechen“. Empowerment lässt sich durch folgende Bausteine (vgl. Chamberlin 1993) inhaltlich bestimmen: Die Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen über einen Zugang zu Informationen und Ressourcen zu verfügen über verschiedene Handlungsalternativen und Wahlmöglichkeiten verfügen das Gefühl zu haben, als Individuum etwas bewegen zu können kritisch denken zu lernen und Konditionierungen zu durchschauen Wut erkennen und äußern lernen sich nicht allein zu fühlen, sondern als Teil einer Gruppe oder eines sozialen Netzwerkes zu der Einsicht zu gelangen, dass jeder Mensch Rechte hat Veränderungen im eigenen Leben und im sozialen Umfeld zu bewirken neue Fähigkeiten zu erlernen, die man selbst für wichtig hält die Wahrnehmung anderer bezüglich der eigenen Handlungskompetenz und – fähigkeit zu korrigieren das innere Wachstum und die innere Entwicklung als einen niemals abgeschlossenen, selbst beeinflussbaren und steuerbaren Prozess zu begreifen sich ein positives Selbstbild zu erarbeiten und Stigmatisierungen zu überwinden. Die Wiedergewinnung der eigenen Stärke und der Ressourcen, das eigene Leben zu bestimmen, sich aktiv an der Gestaltung der Lebenswelt beteiligen zu können, ist bedeutsam für das körperliche und psychische Wohlbefinden. So betrachtet beispielsweise Antonovsky das Kohärenzgefühl (das Salutogenesekonzept sollten Sie kennen!) als zentrale Kraft, die alle Ressourcen einer Person integriert und den Weg zu einer guten Bewältigung von Belastungen und Stressoren bahnen kann. Die Empowerment-Perspektive beinhaltet aber auch eine radikale Abkehr vom traditionellen Verhältnis zwischen den Beteiligten. Im Empowerment-Ansatz werden primär fürsorgenden Strukturen der professionellen Hilfen kritisiert und die Dominanz der ExpertInnen, ihre mehr oder weniger versteckte Definitions-, Ausführungs- und Kontrollmacht in der Hilfebeziehung grundsätzlich in frage gestellt. Er richtet sich gegen erlernte Hilflosigkeit und setzt auf die Rückgewinnung eines subjektiven Gefühls von Kontrolle über das eigene Leben durch den Einsatz partizipativer Strategien. Dies bedeutet für die HelferInnen: Abkehr von der Fiktion einer wertneutralen Expertin/eines Experten, die im Besitz der alleinigen Lösungskompetenz ist, hin zu einem Verständnis, dass von Kooperation und Begleitung geprägt ist. HelferInnen haben die Aufgabe, Bedingungen zu schaffen, damit Menschen Ressourcen erhalten, die sie besser zur Gestaltung ihrer Lebenswelt, ihrer wünsche und Ziele befähigen. Was müssen Menschen mit Behinderung entdecken, damit sie zum ‚Subjekt ihres eigenen Handelns’ (Theunissen) werden? Empowerment hat keine ‚Rezepte’ in der Behindertenarbeit, sondern setzt bei den Ressourcen einer Person an, d.h. an ihren Stärken und Fähigkeiten. Dies beinhaltet zunächst die Akzeptanz der Person. Aber gelungene Empowerment-Prozesse spielen sich auf verschiedenen Ebenen ab: der individuellen, der Gruppen- und Organisationsebene, der sozialstrukturellen und gesellschaftspolitischen Ebene. Dies bedeutet auch, dass die bloße Übersetzung von Empowerment als „Selbstermächtigung“ nicht ausreicht, um die wirkliche Veränderung in der Behindertenhilfe zu beschreiben. Wenn man von Empowerment in der Behindertenhilfe spricht, dann wird darunter ein Konzept verstanden, dass sich mit Blick auf den Dreiklang der Wertebasis „Selbstbestimmung, Verteilungsgerechtigkeit, kollaborative und demokratische Partizipation“ meint (vgl. Prillentensky 1994). Also ein gesellschaftskritisches Korrektiv, das die Tradition des Emanzipationsgedankens zielgruppenbezogen (behinderte Menschen) aufgreift. Also: wir haben es einerseits mit Empowerment als Prozess der Selbstaneignung von Lebensstärke und Gestaltungskraft von Menschen mit Behinderung und ihren Angehörigen (vgl. Stark 1996, Herriger 1997) zu tun, d.h. wir haben es mit Empowerment-Geschichten zu tun, die von einzelnen Personen erzählen, die ihre Ressourcen und Stärken zur Kontrolle und aktiven Bewältigung sowie Gestaltung ihres Lebens einsetzen (vgl. Trost, Boehringer 2004 im Druck). Andererseits haben wir es mit Empowerment als Fokus professioneller Bemühungen zu tun, um Menschen in gesellschaftlich marginalen Positionen zur Aneignung von Verhaltensweisen zu verhelfen, die sie interagieren und Entscheidungen treffen lassen, um Probleme zu lösen. Leitidee: Assistenz (Der Text zu diesem Unterpunkt ist noch nicht vollständig – bitte die Endversion abwarten) Das Selbstverständnis der Behindertenhilfe befindet sich in einem Wandel, den man als einen Prozess von der umfassenden Betreuung zur Begleitung und Assistenz kennzeichnen kann. Aus der Sicht der Assistenten geschieht ein Prozess der Änderung des Verständnisses vom behinderten Menschen als abhängiges, hilfloses, unkundiges Wesen, zu einem Experten in eigener Sache: Bewohner- oder Kundenorientierung. Der Mensch mit einer Behinderung war nicht mehr nur der Empfänger von mildtätiger Fürsorge und Hilfe, sondern verstand sich als Arbeitgeber, der den Helfer einstellt und die Art und Form der Hilfe bestimmt (= Assistenz): Vom Fürsorgeempfänger Vom Klienten, Hilfebedürftigen zum zum Arbeitgeber Kunden Viele Einrichtungen der Behindertenhilfe änderten auch aus diesem Grund in den letzten Jahren ihr Leitbild und Selbstverständnis. Sie wollen nicht mehr nur Wohlfahrtsinstitution sein, sondern verstehen sich als Dienstleistungsbetrieb, der das Dienstleistungsangebot am Kunden orientieren muss. (die nachfolgenden Ausführungen entstammen dem lesenswerten Ratgeber „Selbstbestimmte Assistenz“. Er ist zu empfehlen und zu beziehen bei: Elke Bartz, Nelkenweg 5, 74673 Mulfingen) Die effektivste Möglichkeit für ein freies Leben in Eigenverantwortung und Selbstbestimmung bleibt das sogenannte ArbeitgerInnenmodell (auch: Assistenzmodell). Bei diesem Modell beschäftigen assistenznehmende Menschen die von ihnen benötigte Hilfe in einem eigenen, angemeldeten Betrieb. Jeder kann Assistenznehmerin werden, der nicht mehr Kompromisse eingehen will, als nötig. Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und Freiheit wie Verantwortung gehört dazu. AssistenznehmerInnen benötigen nachfolgende Kompetenzen - Personalkompetenz Anleitungskompetenz Finanzkompetenz Organisationskompetenz Raumkompetenz Die Finanzierung stellt nach Bartz (2003) das größte Problem dar. Leistungen des BSHG sind nachrangig, d.h. zunächst müssen andere Möglichkeiten der Kostendeckung ausgeschöpft werden. Das können sein: - Leistungen der Pflegeversicherung Krankenversicherung Berufsgenossenschaften Ansprüche gegenüber Unfallverursachern Schadenersatzansprüche bei Impfschäden Bei Kunstfehlern Eigenes Vermögen und Einkommen Etc. Assistenzwerbung kommt durch unterschiedliche Dinge zustande: Aushänge, Annoncen etc. Die Assistenznehmerin muss sich im Klaren sein, welche Ansprüche sie an die Assistenz stellt. Gesetzesunterstützung: Sozialgesetzbuch IX Behinderte Menschen können die gleichen Sozialleistungen in Anspruch nehmen wie andere Menschen auch. Dieser Grundsatz wird durch Artikel 3 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes bekräftigt, wonach niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Die folgenden Ausführungen befassen sich mit den darüber hinaus gehenden, besonderen Regelungen des Sozialrechtes, die zugunsten behinderter Menschen gezielt auf deren Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ausgerichtet sind. Diese besonderen sozialrechtlichen Regelungen zugunsten behinderte Menschen sind mit Wirkung Juli 2001 durch das Neunte Buch des Sozialgesetzbuchs (= SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – kodifiziert und fortentwickelt worden. Danach erhalten (vgl. §1) behinderte Menschen Leistungen, um ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern sowie Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken. Dabei wird den besonderen Bedürfnissen behinderter Frauen und Kinder Rechnung getragen. Nicht zum Sozialrecht im engeren Sinn gehören die Regelungen des Behindertengleichstellungsgesetzes, die im Mai 2002 in Kraft traten. Sie sollen das Benachteiligungsverbot auch über das Sozialrecht hinaus umsetzen und dienen dazu, die Gleichberechtigung behinderter Menschen in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens zu sicher und im Alltag zu praktizieren. Dazu zählen Bestimmungen zu: - Benachteiligungsverbot für Träger öffentlicher Gewalt Berücksichtigung besonderer Belange behinderter Frauen / Gender Mainstreaming Definition von Behinderung und Barrierefreiheit Zielvereinbarungen zur Herstellung von Barrierefreiheit Verpflichtung des Bundes zum barrierefreien Bauen Gebärdesprache und behinderungsgerechte Gestaltung von Bescheiden im Verwaltungsverfahren Barrierefreie Informationstechnik Verbandsklagerecht Barrierefreiheit in den Bereichen: Bundes- und Europawahlen; Personenbeförderung im öffentlichen Nahverkehr mit der Eisenbahn und im Luftverkehr; Zugänglichkeit und Nutzbarkeit von Gaststätten, gleiche Chancen beim Hochschulstudium und diskriminierungsfreie Formulierung berufsrechtlicher Vorschriften Das SGB IX definiert schwere Behinderung wie folgt: Menschen, deren Grad der Behinderung mindesten 50 beträgt und die in der BRD wohnen. Ende 2001 waren 6,7 Mio Menschen schwerbehindert; das wäre ein Bevölkerungsanteil von ca. 8%. Wichtig ist, dass behinderte Menschen Zugang zu den Hilfen erhalten, die sie zur Teilhabe am leben in der Gesellschaft benötigen. Sie sollen ein Leben so normal als möglich führen können. Dazu stellt das Gesetz Leistungen zur Teilhabe zur Verfügung. Sie sind unabhängig von der Ursache der Behinderung: 1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern mindern, ihre 2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu mindern 3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft zu sichern oder 4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern Diese Vorgaben dienen nicht nur der Auslegung und Anwendung des Sozialrechts, sondern sind Leitlinien der Politik für behinderte Menschen in der BRD. Unter den Grundsätzen sind hervorzuheben - das Ziel der selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft - der Grundsatz der Finalität, nach dem die notwendigen Hilfen jedem behinderten Menschen unabhängig von der Ursache der Behinderung geleistet werden muss, auch wenn für diese Hilfen unterschiedliche Träger und Institutionen mit unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen zuständig sind - der Grundsatz einer möglichst frühzeitigen Intervention, nach dem entsprechend den im Einzelfall gegebenen Möglichkeiten und Notwendigkeiten Ausmaß und Auswirkungen der Behinderung möglichst gering zu halten und nicht vermeidbare Auswirkungen so gut wie möglich auszugleichen sind - der Grundsatz der individuellen Hilfe, die auf die konkrete Bedarfssituation jedes einzelnen behinderten Menschen zugeschnitten und dieser Bedarfsituation mit geeigneten Mitteln gerecht werden muss neben dem Abbau vorhandener und dem Vermeiden neuer Benachteiligungen bilden die Listungen zur Teilhaben den Kern der Bemühungen. Eine wirkungsvolle Teilhabe am Leben in Gemeinschaft, erfordert, dass die Leistungen ergänzt werden durch - Fokussierung auf die individuellen Fähigkeiten eines Menschen und auf seine Entwicklungspotenziale - Behinderungsgerechte Gestaltung der Lebensumstände, denen behinderte Menschen ausgesetzt sind - Bereitschaft der behinderten Menschen und der Gesellschaft, das ihnen Mögliche zu voller Teilhabe zu tun - Teilhabefreundliches Klima in der Gesellschaft schaffen Zur Ausfüllung dieser Rechtsgrundlagen und praktischen Umsetzung gibt es ein differenziertes System an Einrichtungen und Diensten entsprechend der individuellen Bedarfssituation. Dies heißt auch, dass die Förderung durch ambulante Hilfen vor stationären Hilfen ermöglicht werden muß. Denn es haben Fördermaßnahmen/Hilfen Vorrang, die eine Gemeinsamkeit mit nichtbehinderten Menschen ermöglichen. Die Leistungen zur Teilhabe bedarf der Zustimmung der behinderten Menschen (§ 9 Abs. 4 SGB IX); sie haben an der Durchführung mitzuwirken. Dazu zählen auch Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung, die den Bedürfnissen der behinderten Menschen entspricht. Sowie Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten. Wesentliche Voraussetzung für die Teilhabe behinderter Menschen insgesamt ist eine behindertenfreundliche Gestaltung der Umwelt. Dazu zählt die Schaffung von behinderungsgerechten Wohnungen, die nicht nur eine möglichst weitgehende eigenständige Lebensführung ermöglichen, sondern auch den Kontakt mit nichtbehinderten Menschen erleichtern und in denen bei Bedarf die nötige Betreuung sichergestellt werden kann. Nach dem zweiten Wohnungsbaugesetz werden Wohnungen für schwerbehinderte Menschen besonders gefördert. Für behinderte Menschen, die in Heimen leben, sichern das Heimgesetz die rechtlichen Grundlagen.