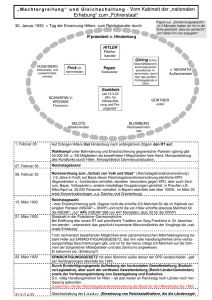

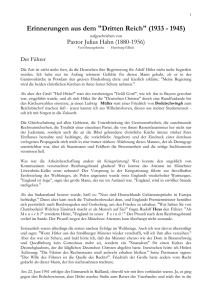

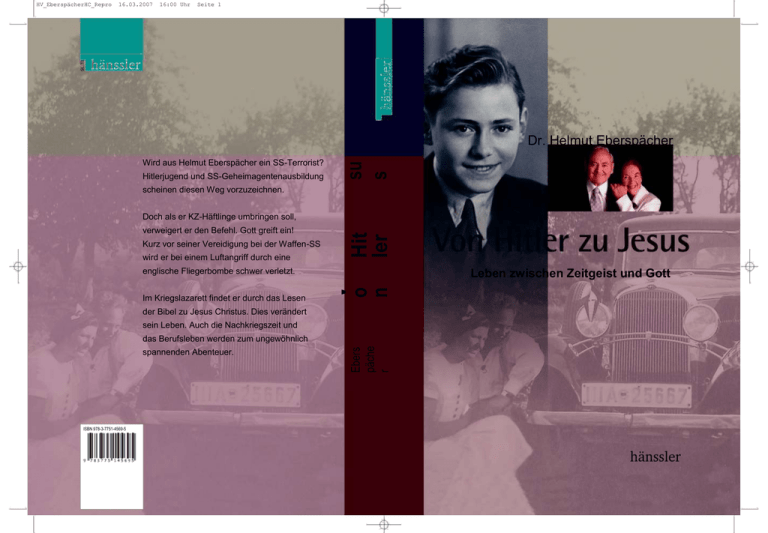

Von Hitler zu Jesus - Leben zwischen Zeitgeist und Gott

Werbung