Beginn einer neuen Geschichte

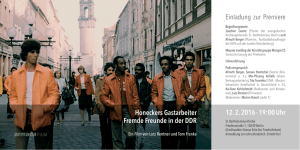

Werbung