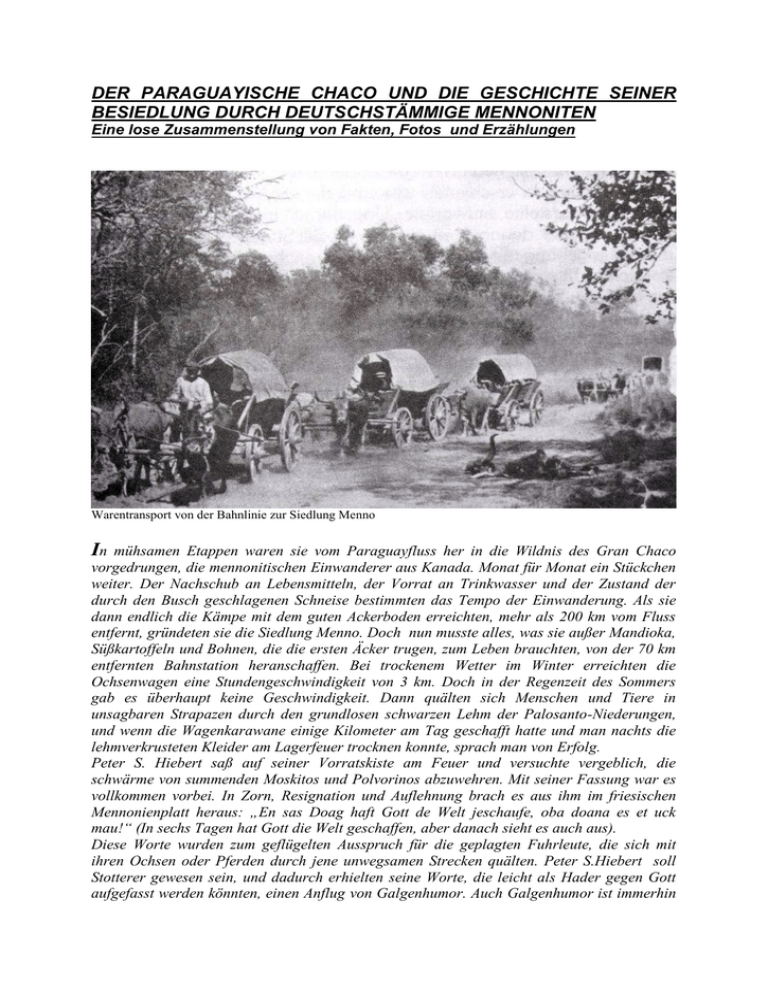

Chaco-Geschichte

Werbung