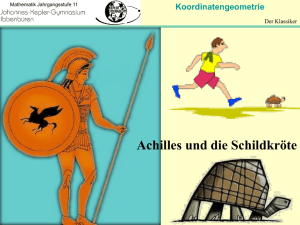

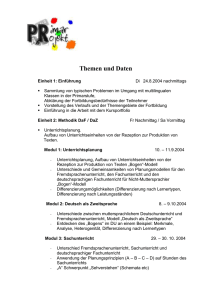

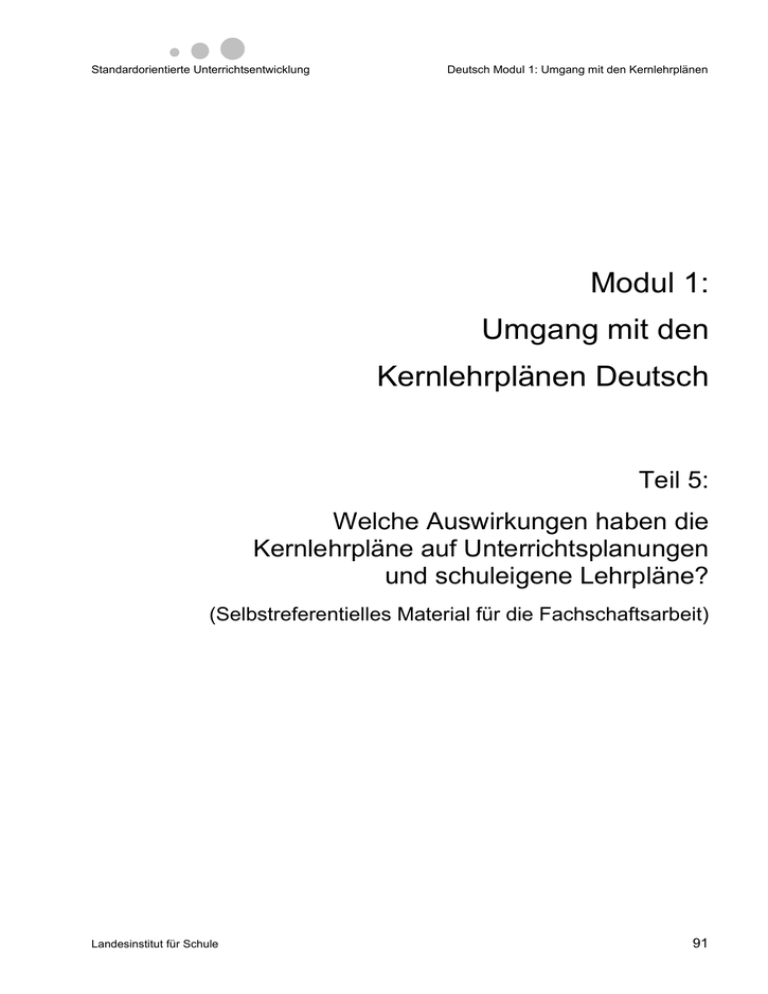

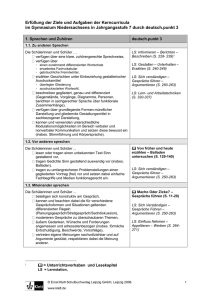

Modul 1 - Schulentwicklung NRW

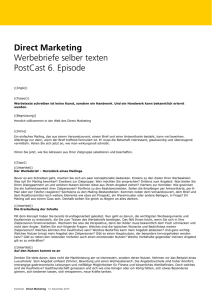

Werbung