Die Entwicklung zur kinder- und familienfreundlichen Stadt aus der

Werbung

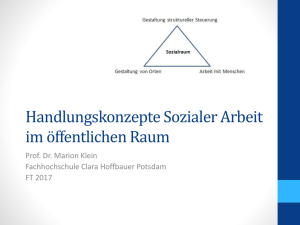

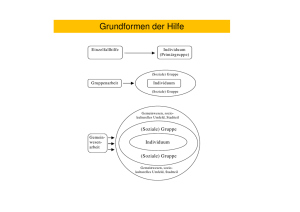

Günter Gerhardinger Quartiersmanagement als Beitrag der Sozialen Arbeit zur integrierten Stadtentwicklung auf dem Weg zur familienfreundlichen Stadt Soziale Arbeit als Ort des Expertentums für Familien (!?) Kinder und Familien sind ein originäres Thema der Sozialen Arbeit, eines ihrer zentralen Themen. Die Soziale Arbeit empfiehlt sich damit auch als der Ort des Expertentums, wenn es sich um Fragen handelt, deren Beantwortung Hinweise darauf liefern sollen, wie den Familien vernünftige Orte des Lebens geboten werden können. Zumal die Soziale Arbeit seit jeher den Begriff des Raums ernst nimmt und sich damit auseinander setzt. Sie beschäftigt sich mit Gemeinwesen als Orte des Zusammenlebens und mit Lebensräumen als Zusammenhänge subjektiver Art, wie Einzelne und Familien ihre Daseinsabläufe zu organisieren versuchen. Das Prinzip der Gemeinwesenorientierung ist zu einer Maxime aller Überlegungen innerhalb der Sozialen Arbeit geworden. Also ist soziale Stadtentwicklung und damit auch die Entwicklung von Stadt zu einer kinder- und familienfreundlichen Stadt am besten bei der Sozialen Arbeit aufgehoben. Hier soll Widerspruch angemeldet werden, auch wenn der Autor selbst ein Angehöriger der Profession Soziale Arbeit ist. Zunächst ein kleiner Exkurs in die Geschichte der Sozialen Arbeit und ihrer Beschäftigung mit Fragen der Entwicklung von Gemeinwesen und Stadt. Das was heute von der Sozialen Arbeit als Gemeinwesenarbeit als eine von ihr ursprünglich entwickelte „Methode“ oder Perspektive oder Arbeitsform reklamiert wird, hat ihre Wurzeln eigentlich außerhalb der Sozialen Arbeit. Auch wenn in Geschichtsbüchern die englische und amerikanische Settlement-Bewegung, Jane Addams mit ihrem Hull House (vergl. Wendt 1985; Buck 1982), das amerikanische Community Development oder das holländische Opbouwwerk (vergl. Mesle 1978, S. 65-68) als Begründungsstränge der Sozialen Gemeinwesenarbeit gelten, so waren diese doch eher weit über die sozialarbeiterische Perspektive hinausgehend eigentlich „kommunalpolitische“ Strategien, die Soziales höchstens als eine von mehreren Herangehensweisen beinhaltet haben. Ob man die klassische Strategie der Gemeinwesenentwicklung (Community Development) nun als ganzheitlich oder integriert bezeichnen mag, sie war auf alle Fälle nicht verkürzt auf den sozialen Blickwinkel. Es waren selbstverständliche Bezüge zu anderen im Viertel, Quartier oder Stadtteil agierenden Professionen gegeben1. Die Gemeinwesenarbeiter/ -entwickler mussten nicht unbedingt aus dem Sozialen Bereich kommen. 1 Mesle beschreibt für das holländische Opbouwwerk, dass bei der Erreichung der Ziele neben Nachbarschaftsarbeit, sozialer Gruppenarbeit sowie Koordinierungsmaßnahmen im Bereich der Sozialen Arbeit auch Planung sowie Begleitung und Beratung bei Stadtsanierungen eine große Rolle spielen (vergl. Mesle 1978, S. 65). Gemeinwesenarbeit „im Sinne von Community Development ist ein Prozeß, durch den die Bemühungen der Bürger und die des Staates vereinigt werden, um die wirtschaftlichen, die sozialen und die kulturellen Bedingungen der Gemeinde zu verbessern, die Gemeinde stärker in das Leben des Bezirkes und der Nation zu integrieren, um sie zu befähigen, ihren Anteil am Fortschritt des Landes zu tragen“ (Schultze 1972, S. 19). 2 Die Strategie, die heute als ungeheuer innovativ gilt, nämlich Zusammenhänge verschiedener professioneller Anteile an der Entwicklung eines Gemeinwesens zusammenzuführen, z.B. in der Gestalt der QuartiersmanagerIn, ist also eigentlich eine uralte und ist, das muss man leider auch als Sozialarbeiter sagen, durch Professionalisierungsversuche und damit verbundenes Abstecken von Zuständigkeiten vor allem von Seiten der Sozialen Arbeit auf Soziales verkürzt worden. Seit Anfang der 1970er Jahre kümmert um die Entwicklung des Sozialen in einer Stadt sich die Soziale Arbeit.2 Und die anderen bis dahin noch brennend am Sozialen interessierten Professionen haben sich zurückgezogen auf ihre speziellen Gebiete: die der Architektur zugehörenden Stadtentwickler auf die eher technischen und räumlich-gestaltenden, die kommunalen Wirtschaftsplaner und –förderer auf die ökonomischen Aspekte. Der Bereich der Kultur war noch der, der am ehesten wieder zurückgefunden hat zu seiner Aufgabe, mitverantwortlich zu sein für die Konstituierung von Sozialem. So ist zu konstatieren, dass die Soziale Arbeit im Verlauf ihrer Professionalisierung die Zersplitterung der Beschäftigung mit Entwicklung von Stadt zumindest befördert hat. Was damit so quasi als Nebenprodukt entstanden ist, ist die Identifizierung von Sozialem mit Problemhaftigkeit. Die Übertragung der Zuständigkeit für Soziales und damit auch für das Wohlergehen von Familien und Kindern auf die Soziale Arbeit hat den Blick dafür schwinden lassen, dass Soziales so beiläufig entsteht aus den Umständen und Möglichkeiten, die sich Menschen bieten, ihr Leben zu gestalten und nicht per se hergestellt werden kann. Eine Profession, die sich nur noch mit dem Sozialen an sich beschäftigt, gibt paradoxerweise die Möglichkeiten aus der Hand, das soziale Leben zu gestalten. Möglichkeiten des sozialen Lebens ergeben sich nun mal aus ökonomischen und ökologischen Gegebenheiten, aus den Orten, in denen lebenswichtige Abläufe wie Wohnen, Lernen und Arbeiten stattfinden, aus der Schönheit oder Hässlichkeit der Umgebung, in der sich täglich bewegt werden muss, aus der Sicherheit oder Unsicherheit der Plätze und Räume, der Zweckmäßigkeit von Verkehrsverbindungen und und und. Dies sind aber alles Angelegenheiten, mit denen Soziale Arbeit nicht (mehr!) originär befasst ist. So konzentriert sie sich auf die problemhaften Zustände und nicht auf Lebensumstände, die so quasi problemhafte Zustände erst gar nicht entstehen lassen würden. Mir drängt sich hier in gewisser Weise ein Ansatz aus der Diskussion um die Prävention im Gesundheitsbereich auf, der salutogenetische Ansatz von Antonovsky, der konstatiert hat, man solle sich weniger mit Krankheiten und Schwierigkeiten beschäftigen, als vielmehr mit den Faktoren, von denen man annimmt, sie würden Menschen gesund erhalten und so sukzessive die Chancen erhöhen, dass Menschen ein ihren Ansprüchen nach gelingendes Leben führen können (vergl. Antonovsky 1996; vergl. Hurrelmann 1991) Von der Sozialen Gemeinwesenarbeit zum Quartiersmanagement als einer umfassenden Strategie Erst neuerdings kommt der alte ganzheitliche oder integrierte Gedanke wieder zum Tragen. Es wird ob der krisenhaften Entwicklung der Städte immer deutlicher, dass multifaktoriell verursachte Probleme nicht mit Konzepten, Methoden und Techniken der Sozialen Arbeit 2 Es fällt auf, dass mit Beginn der 1970er Jahre in der Literatur nicht mehr von Gemeinwesenarbeit, sondern von sozialer Gemeinwesenarbeit gesprochen wird. Dieser Begriff findet sich zuerst bei Friedländer/ Pfaffenberger in einem Aufsatz von Carter (1966), die damit insbesondere legitimieren möchte, dass Soziale Gemeinwesenarbeit neben Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit die dritte tragende "Methode" der Sozialarbeit ist: "Diese Methode ist ein regelrechtes System von Tätigkeiten, die bei einem für Sozialarbeit typischen Problem professionell von jemandem angewandt wird, der sich selbst als Sozialarbeiter betrachtet. Diese Methode behält die Wesensart eines problemlösenden Prozesses bei, die auch für soziale Einzelhilfe und für soziale Gruppenarbeit typisch ist. Es gibt eine Anfangs- und eine Endphase, einen spezifischen Zustand oder ein Problem, die Interventionen des Sozialarbeiters, den Prozeß der Veränderung und schließlich einen spezifischen Zustand als Ziel" (Carter 1966, S. 224 ). 3 alleine zu bearbeiten sind. Ein Stadtteil, auch wenn er zum sozialen Brennpunkt geworden sein sollte, braucht mehr als nur sozialarbeiterische Interventionen, um sich wieder zum lebenswerten Wohngebiet für möglichst viele Menschen entwickeln zu können. Interessant ist, dass das neue integrierte Vorgehen nicht unbedingt fachlicher Einsicht entspringt, sondern eher aus ökonomischen Überlegungen ableitbar ist. Stadtteile entwickeln sich krisenhaft nach unten, die sozialarbeiterischen Gegenstrategien sind teuer, sie sind nicht unbedingt falsch, aber sie bringen in ihrer isolierten Anwendung relativ wenig. Nicht selten kommt sogar der Vorwurf, dass die Sozialarbeit mit ihren Interventionen dazu beiträgt, das krisenhafte Gebiet in ihrer Krisenhaftigkeit sogar zu festigen. Glücklicherweise hat mittlerweile auch die Soziale Arbeit gelernt, dass Kritik an der Wirtschaftlichkeit ihrer Maßnahmen nicht unbedingt nur abzuwehren ist, sondern auch dazu führen kann, eine neue Fachlichkeit zu entwickeln. So kann konstatiert werden, dass die Entwicklung von Sozialer Gemeinwesenarbeit hin zu neuen Strategien wie dem Quartiersmanagement zunächst einmal ökonomisch angestoßen worden sind. Programme wie Soziale Stadt sind nicht wie der Titel vermuten lässt, Programme zur Förderung von Sozialer Arbeit in entsprechenden Quartieren, sondern grundsätzlich Förderprogramme zur Effektivierung und Effizienzerhöhung von Maßnahmen zur Gegensteu erung bezüglich des Niedergangs ganzer Stadtteile und sonstiger Wohnquartiere3. Und das finde ich, ist eigentlich ein Glücksfall für die Soziale Arbeit und speziell ihre Gemeinwesenarbeit, weil man sich so auf seine Wurzeln besinnen kann, nämlich auf ein Community Development im guten alten Sinne, dass von einer sozialen Kommunalpolitik nicht weit entfernt ist. Ein wichtiger Gedanke, der sich hier aufdrängt: Quartiersmanagement im Sinne integrierter Stadtentwicklung ist nicht weit entfernt von kommunaler Politik als solcher. Die Praxis, die zu entwickeln ist, ist deshalb von vorneherein sehr problemanfällig, da sie nicht selten der Politik ins Gehege kommt oder, auch nicht unproblematisch, zum Ausfallbürgen für eine kommunale Politik wird. Nicht selten fragen sich Bürger, warum benötigen wir ein Quartiersmanagement, wir haben doch Politiker, die verantwortlich sind und eine Verwaltung, die zum Wohle der Bürger da zu sein hat. QuartiersmanagerInnen in der Praxis haben häufig mit dieser problematischen Einordnung zu kämpfen. Sind sie reine Erfüllungsgehilfen der Politik oder sogar Ausfallbürgen für verfehlte Politik oder nur eine Alibiveranstaltung? Letzterer Gedanke drängt sich vor allem immer dann auf, wenn man auf die Ausstattung von Quartiersmanagementprojekten blickt: 1 ½ Stellen für ein Gebiet mit 20 000 Einwohnern und mehr und einer multiplen Problematik sind keine Seltenheit. So schwanken die Selbsteinschätzungen schon mal zwischen absoluter Wichtigkeit (und totaler Überforderung) und eigentlicher Nutzlosigkeit, weil von den Beteiligten nicht so richtig wahrgenommen. Integrierte Stadtentwicklung – Rückkehr in die Ganzheitlichkeit Um den Gedanken des integrierten Vorgehens (in unserem Tagungskontext bezüglich der Entwicklung von Stadt zu einem Ort der Kinder- und Familienfreundlichkeit) nicht sofort wieder verkümmern zu lassen, weil er sich irgendwo in den Niederungen des unklaren Eingeordnetseins zwischen politischen und professionellen Ansprüchen verliert, muss zunächst einmal klar gestellt werden, was eigentlich mit integrierter Stadtentwicklung gemeint ist. Denn sonst endet die Beschäftigung mit Kinder- und Familienfreundlicheit wieder alleine Zu den Grundlagen des Programmes „Soziale Stadt“ vergl. den Leitfaden zur Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ in der aktuellen Fassung von 2005; Überblick über das Programm: Deutsches Institut für Urbanistik 2003 3 4 dort, wo sie angeblich „natürlicherweise“ verortet ist, dem Bereich des Sozialen, der Sozialen Arbeit und der Sozialpädagogik. Dort ist aber der Blickwinkel notgedrungen immer noch verengt und die Überlastung so groß, dass Interventionen für Familien häufig erst dann greifen, wenn Problemhaftigkeit angezeigt ist. Integriert hat einiges mit Ganzheitlichkeit zu tun und Ganzheitlichkeit wiederum bedeutet bezogen auf ein Vorgehen, dass die konstituierenden Elemente so ineinander übergehen, dass sie nicht mehr trennbar sind, dass trotz und ob der verschiedenen Grundelemente ein neues Handeln entsteht. Die vielfältigen Probleme einzelner Stadtteile werden in diesem Denken sowieso nicht mehr isoliert und unverbunden durch Vertreter verschiedener Professionen behandelt. Es reicht aber auch nicht aus, die Arbeit von Stadtplanern, Sozialpädagogen, Ökonomen und Kulturverantwortlichen abzustimmen und zu koordinieren. Es ist vielmehr der ganzheitliche Blick notwendig, der über die einzelnen Professionen hinaus Kompetenzen verlangt, die Vertreter dieser wegen ihrer notwendigen Fachbeschränktheit nicht haben können. An dieser Stelle kann die sog. Schnittstellentheorie angeführt werden. Soziale Arbeit (aber auch andere Professionen) ist bzw. sind ohne vielfältige Berührungspunkte zu benachbarten Fachgebieten nicht denkbar. Dies wird ganz besonders in der Stadtentwicklung sichtbar. Hier muss eine SozialpädagogIn selbstverständlich auch planerisch, wirtschaftlich usw. denken. Aber handeln? Dies ist nicht unproblematisch, denn mit den Schnittstellen finden in der Praxis immer auch Grenzüberschreitungen statt, Fachgebiete kommen sich gegenseitig ins Gehege. Und dieses geht nicht ab ohne Kompetenzstreitigkeiten und eifersüchtiges Wachen über einmal abgesteckte Reviere. Die Verrechtlichung und Bürokratisierung professionellen Handelns trägt ein weiteres dazu bei, dass diese notwendigen Grenzüberschreitungen unterbleiben und in der Praxis wieder dazu führen, dass jeder sich auf sein originäres Fachgebiet zurückzieht und das praktische Handeln entsprechend verkürzt wird. Integrierte Stadtentwicklung – neue Kompetenzen im Rahmen der Entwicklung einer familienfreundlichen Stadt Wer sich mit integrierter Stadtentwicklung beschäftigt, hat sich deshalb zunächst einmal damit auseinanderzusetzen, welche neuen Kompetenzen gefordert sind und wie diese neuen Kompetenzen vermittelt werden sollen. Bei den folgenden Überlegungen wird davon ausgegangen, dass die Überlegungen zur integrierten Stadtentwicklung unmittelbar etwas damit zu tun haben, Stadt zu einer für Familien lebenswerten Stadt zu machen. Familie ist eingebunden in das Ursachengeflecht des Niedergangs vieler bis vor nicht allzu langer Zeit blühender Stadtteile. Die Entwicklung eines Quartiers hin zu einem Quartier mit besonderem Entwicklungsbedarf hat sehr viel damit zu tun, ob Familien den entsprechenden Stadtteil als lebenswert empfinden oder ob sie ihn verlassen, weil sie der Meinung sind, man könnte dort kein den heutigen Ansprüchen genügendes Leben führen. Bedrohliche Entwicklungen in den deutschen Städten verschärfen sich insbesondere durch Stadtflucht von jungen, mobilen und gut verdienenden Familien aus den unwohnlich werdenden Innenstädten in die Stadtrandgebiete und die sog. „Speckgürtel“ der Städte sowie die Verdrängung einkommensschwacher und ausländischer Familien aus den innerstädtischen Sanierungsgebieten, in denen die Wohnungen durch Modernisierungsmaßnahmen einer besseren Verwertung zugeführt werden sollen („Gentrifikation“) (Müller, C.W. 2003, S. 25). 5 Wenngleich der Beginn des Niedergangs mancher Stadtteile nicht gleich gesetzt werden kann mit dem Wegzug der jungen, wirtschaftlich starken Familien aus den besagten Gebieten 4, so hat ihr Weggehen doch sehr starke Beschleunigungsfunktion auf dem Weg nach unten. Das Vakuum, das sie hinterlassen, wird nicht selten aufgefüllt durch die Verlierer der gesellschaftlichen Entwicklung, die sozial schwachen, anderswo verdrängten oder nicht erwünschten Bevölkerungsgruppen, die zurückbleibenden, weil nicht die Möglichkeiten und die Kraft habenden Gruppen, wie die alten und immobilen Menschen sowie alle die, die eigentlich zufrieden wären mit den eingeschränkten Lebensmöglichkeiten im materiellen Bereich, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund. Für sich alleine gesehen wären diese Bewohnergruppen nicht als problemhaft zu bezeichnen. Zusammen und mit dem Fehlen einer tragenden Bevölkerungsschicht ergeben sie vor dem Hintergrund der sonstigen und grundlegenden Problematiken ein äußerst gefährliches Gemisch. Es bilden sich im Extremfall „Armutsquartiere“ (Krummacher u.a. 2003) bzw. „soziale Brennpunkte“ (Müller, C.W. 2003), die folgende Gemeinsamkeiten haben5: „Erstens konzentrieren sich in diesen Quartieren (meist geht es nicht um ganze Stadtteile) die armen, immobilen und die ethnischen Minderheiten der städtischen Teilgesellschaften. Über gesamtstädtische Arbeits- und Wohnungsmarktspaltungen sowie über selektive Fort- und Zuzüge werden sie zynisch ausgedrückt dort ‚abgelagert’. Zweitens: Die Wohn- und Infrastrukturbedingungen der Quartiere sind durch städtebauliche, ökologische, ökonomische und infrastrukturelle Defizite gekennzeichnet. Drittens: In Folge der insgesamt schlechten Lebenslagen und heterogener Bewohnergruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen häufen sich Konkurrenzen und Nutzungskonflikte in Gebäuden, im Wohnumfeld und im öffentlichen Raum“ (Krummacher u.a. 2003, S. 571; vergl. Müller, C.W. 2003). Also hat die Beschäftigung mit der Frage, wie lebenswerte Zustände für Familien, vor allem für junge, wegen ihrer wirtschaftlichen Kraft im Zentrum des Lebens eines Stadtteiles stehenden, aber nicht nur für diese, sondern auch für die, die aus eigener Kraft nicht so gut zurecht kommen, eine doppelte Bedeutung: Zum einen den Charakter präventiver Überlegungen und zum anderen auch den der Wiederherstellung eines lebenswerten Stadtteils oder Quartiers. Was wird also gebraucht? Eine Fachfrau, ein Fachmann, die bzw. der es versteht, Lebenswelten von Menschen auf der Ebene der Stadtteile mit verschiedensten Maßnahmen und auf verschiedensten Ebenen so zu beeinflussen, dass ihr Leben sowohl aus subjektiver Sicht als auch aus objektiver Sicht als gelingend bezeichnet werden kann. Thematisiert wird diese Angelegenheit seit fast einem Jahrzehnt im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ über die Institution der QuartiersmanagerIn. 4 Die Gründe für die Krise der deutschen Städte sind natürlich vielfältiger: „Die Internationalisierung der Kapitalmärkte mit ihren Folgen für die langanhaltende Massenarbeitslosigkeit und die Zunahme der prekär Beschäftigten und dauerhaft ‚Überflüssigen’; der demographische Wandel und die Erosion der familialen Selbsthilfepotenziale: Überalterung, Singularisierung, Pluralisierung der Lebensstile; die schrittweise Deregulierung der sozialstaatlichen Sicherungssysteme in den Bereichen aller Sozialversicherungen und der Sozialhilfe; die Deregulierung der sozialstaatlichen Wohnungspolitik; die Suburbanisierung der Städte bzw. der Wegzug von mittelständischen Haushalten in bessere Stadtteile und an die Stadtränder; die Finanzkrise der öffentlichen Haushalte, darunter besonders der Städte und die Politik der Attraktivitätssteigerung der Städte v.a. für das Kapital und einkommensstarke Bewohnergruppen“ (Krummacher u.a. 2003, S. 570). Begriffe wie „Armutsquartiere“ und „Soziale Brennpunkte“ sind in unserem Kontext eher irreführend. Sie suggerieren auch sofort, den Ansatzpunkt für praktisches Handeln in sozialen Maßnahmen zu sehen. Der im Programm Soziale Stadt verwendete Begriff „Quartiere mit besonderem Entwicklungsbedarf“ ist damit nicht nur modisches Reden, sondern eine bedeutend aussagekräftigere Beschreibung. 5 6 Die Anforderungen an diese erinnern zum Teil wirklich an die berühmte „eierlegende Wollmilchsau“ als die alles und noch viel mehr könnende und beherrschende ExpertIn. Schon 1999 formuliert die damalige Senatsverwaltung in Berlin die Anforderungen an das Quartiersmanagement als die Verbindung „bisher sektoral gedachte Handlungsfelder“ und fordert die Beschäftigung mit „Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik Wirtschaftsförderung und Stadtteilökonomie Wohnen, Wohnumfeld und Umwelt Soziale und kulturelle Infrastruktur Soziale Integration/ Zusammenleben im Quartier Schule und Bildung Gesundheitsförderung“ (SenSUT 1999, S.8). Management des Quartiers als integrierte Stadtentwicklung Um nicht die völlige Überforderung einer für alle diese Angelegenheiten zuständige Person welcher Profession auch immer zu provozieren (und damit höchst wahrscheinlich auch das Zurückziehen in professionell besetzte Nischen oder die Belanglosigkeit), bedarf es einer neuen Qualifikation, die nicht all diese Angelegenheiten vielleicht mehr schlecht als recht durchführt, sondern von einer neuen Ebene aus das Management des Zusammenspiels in einem bestimmten Stadtteil bezüglich eines bestimmten Zieles übernimmt. Ziel und damit auch übergeordneter Arbeitsauftrag für Quartiersmanagement könnte dabei sein die Entwicklung eines Stadtteils zu einem familienfreundlichen Stadtteil und damit auch zu einem Baustein für eine familienfreundliche Stadt. Erkennen der Veränderungen der ökonomischen und strukturellen Voraussetzungen als Grundlage für integriertes Denken Die Qualifikation dieser QuartiersmanagerIn und die daraus resultierenden Kompetenzen ergeben sich zunächst aus Wissen und kritischem Hinterfragen dieses Wissens. Da ein großer Teil der Problematik der Städte und der sich daraus ergebenden besonderen Entwicklungsbedarfe von arbeitsmarkt- und strukturpolitischen Elementen abhängt, ist es unabdingbar, diese Hintergründe auch erkennen und analysieren zu können. Traditionelle formale Strukturen der Gesellschaft verlieren an Wirkung. Es kann klar erkannt werden, dass unsere Gesellschaft zwar davon ausgeht, dass jeder seine Existenz durch Erwerbsarbeit sichert, immer mehr aber dauerhaft davon ausgeschlossen sind, ja geradezu nutzlos geworden sind. Es ist auch deutlich feststellbar, dass ein Teil der Probleme in den Stadtteilen, durch die z.B. Segregation der Bevölkerung hervorrufen wird, durch unumkehrbare ökonomische Entwicklungen entstanden sind. Die Sicherung der Existenz von Familien durch Erwerbsarbeit wird regelmäßig nicht mehr in der unmittelbaren Umgebung der Wohnung stattfinden und auch nicht mehr lebenslang in Form von Bindung an einen bestimmten Beruf und Arbeitsplatz. Mobilität, Beweglichkeit und Flexibilität ist auf mehreren Ebenen geradezu zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Zum grundlegenden Wissen gehört auch, dass die Menschen diese Mobilität internalisiert haben und ihr weitgehend positiv gegenüber stehen. Dies gilt auch für die Menschen, die mit dieser Mobilität Probleme haben, die auf den ersten Blick nicht mithalten können. 7 "So sind auch zur sozialpolitischen Gegensteuerung einseitig planungs- und bauorientierte Strategien oder eine dauerhafte Alimentierung der sozial benachteiligten ungeeignet, der sozialräumlichen Segregation entgegenzutreten“ (Staroste 2001; vergl. Elsen 2000). Familien werden aus den Vorstädten nicht in die innerstädtischen Wohngegenden zurückkehren, nur weil baulich, architektonisch und gestalterisch eine „Vervorstädterung“ vorgenommen wird. Sie werden weiterhin Mobilität praktizieren und weite Strecken zurücklegen, um zu den Punkten zu gelangen, an denen sie ihr Leben festgemacht haben. Die provokativ „Vervorstädterung“ genannte Entwicklung würde nicht nur manche architektonische Ungereimtheit in die Stadt bringen, sondern evtl. sogar zur absurden Entwicklung führen, dass Menschen aus den „inneren Vorstädten“ ins Umland zum Einkaufen fahren, weil dort die großen Discounter sich angesiedelt haben und der Bevölkerung in ihrem Bedürfnis nach Großeinkauf mit dem eigenen Fahrzeug entgegenkommen. Den sozial benachteiligten in den Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf lebenden Menschen (den zurückgebliebenen genauso wie den zugezogenen) ist nicht alleine dadurch geholfen, dass versucht wird, sie mit sozialen Programmen abzufedern, sie pädagogisch und therapeutisch zu behandeln, wenn eigentlich klar sein müsste, dass sie kaum Chancen auf eine „Eingliederung“ haben. Und sollten sie es doch schaffen, dann werden sie genauso handeln, wie vorher die starken und mobilen. Entwicklung neuer Lebensformen über Aktivierung der Bürger Damit möchte ich aber nicht sagen, dass wir uns mit der Segregation ein für alle mal abzufinden haben, dass (kauf)kräftige junge Familien selbstverständlich an den Stadtrand ziehen und die Innenstädte über ihre Mobilität nutzen werden und die zurückgebliebenen ein neues städtisches Proletariat (oder im heutigen Sprachgebrauch Prekariat) bilden werden. Mindestens zwei Kompetenzanforderungen für QuartiersmanagerInnen ergeben sich aus diesen Überlegungen. Erstens die Fähigkeit, Stadtteil neu denken zu können. Stadtteil nicht mehr nur im räumlichen Sinne, sondern als Lebenszusammenhang von Menschen und damit auch mit einem ganz starken subjektiven Charakter. Zweitens müssen die Möglichkeiten von Menschen abgeklopft werden (können), trotz prekärer Lage bezüglich ganz normaler gesellschaftlicher Zusammenhänge nicht völlig den Anschluss zu verlieren und zum anderen evtl. auch neue Lebensformen entwickeln zu können. Die QuartiersmanagerIn wird also zunächst einmal eine soziale Stadtteilanalyse durchzuführen haben, die den Begriff des Sozialraums ernst nimmt und bei allen Maßnahmen davon ausgeht, wie die betroffenen Menschen, in unserem Falle die Familien, ihre Lebenszusammenhänge organisieren (vergl. zum Thema Sozialraumanalyse Riege/ Schubert 2002). Nur bei einem Ernstnehmen dieser Lebenszusammenhänge wird auch so etwas wie Kinder- und Familienfreundlichkeit zu verwirklichen sein. Darüber hinaus wird aber auch in besonderem Maße zu beachten sein, wie die unterschiedlichen Lebenswelten zusammen zu bringen sind, wie Kinder- und Familienfreundlichkeit vielleicht auch über das Entwickeln von Lebensentwürfen zu befördern ist, die nicht unbedingt dem Rahmen der herkömmlichen Existenzsicherung über Erwerbsarbeit entsprechen. In besonderem Maße muss in diesem Kontext die QuartiersmanagerIn in der Lage sein, mit denen, deren soziale Lage es nicht erlaubt, dem „Niedergang“ einfach so zu entfliehen, Lebensweisen zu erarbeiten, die erstens ein würdevolles Leben ermöglichen und zweitens den Betroffenen die Möglichkeit geben, mit ihren Lebensentwürfen innerhalb der Gesellschaft zu bleiben. In diesem Kontext müssen die Konzepte von Stadtteil- oder Gemeinwesenökonomie aber auch die von Bürgerarbeit ernst genommen werden und die Betroffenen dazu erst befä- 8 higt werden. Dazu gehört aber auch bei den politisch Verantwortlichen anzuklopfen, um diese Bürgergesellschaft nicht zu einer Second-Hand-Gesellschaft werden zu lassen, sondern zu einer, die gleichwertig mit und durchlässig zur Erwerbsgesellschaft sich darstellt.6 Gutes Quartiersmanagement wird an dieser Stelle darauf achten, dass die Projekte keine „Sozialprojekte“ mit Schmuddelimage sind, also keine Sozialmaßnahmen, die das Quartier weiter diskriminieren, sondern Projekte mit spannendem, reizvollem, vielleicht auch „coolem“ Charakter, die geeignet sind, das Image eines Viertels aufzuwerten. Hier ergeben sich fast selbstverständlich Anknüpfungspunkte an kulturelle Belange, an die Thematik Wohnen und Wohnumfeld, Spielen, Lernen und Bildung, aber auch Integration und Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur. Empowerment und Engagement von außen Zu gutem Quartiersmanagement gehört es auch, dass trotz aller Bewohnerbezogenheit der Maßnahmen, die Bewohner nicht überfordert werden und vielleicht sogar alleine gelassen werden. Empowerment kann nicht bedeuten, die Bewohner dazu zu befähigen, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Es müssen auch Mittel fließen und zwar großzügig und dafür hat die QuartiersmanagerIn zu sorgen. Zum Kompetenzprofil einer guten QuartiersmanagerIn gehört es unweigerlich, die Kanäle zu kennen, und die Möglichkeiten nutzen zu können, wie diese Kanäle angezapft werden können, um Geld- und Mittelströme dahin fließen zu lassen, wo Menschen sich Gedanken und Mühen über und zur Verwirklichung von neuen Lebensformen machen. Es kann als sicher angesehen werden, dass die Beteiligung von sozial benachteiligten Familien bei der familiengerechten Umgestaltung von Wohnraum, sprich der Sanierung von heruntergekommenem Gebäudebestand, dazu führen wird, dass die Wohnungen so saniert werden, dass sie auch wieder für junge und wirtschaftlich kräftige Familien interessant werden. Erfahrungen mit Projekten des Programms Soziale Stadt bestätigen diese Meinung. Die hier fließenden öffentlichen Mittel sind also nicht nur als „Sozialmaßnahme“ für sozial Benachteiligte gut angelegt, sondern sie wirken nachhaltig im allerbesten Sinne. Dies gilt auch für andere öffentliche oder sonst wie geförderte Projekte. Als Beispiel sei die Ganztagesbetreuung von Kindern genannt. Die Versorgung von Kindern berufstätiger Eltern über die Schulzeit hinaus ist nicht nur eine Angelegenheit von sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten, sondern auch ein brennendes Problem der „besser gestellten“ in den Vorstädten. Was spricht dagegen, Modelle der außerschulischen Betreuung von Kindern auf den unterschiedlichsten Ebenen gerade dort besonders zu fördern und auch zu verwirklichen, wo insgesamt besonderer Entwicklungsbedarf festgestellt worden ist. Auch so kann ein Stadtteil attraktiv gemacht werden. Integrative Stadtentwicklung würde an dieser Stelle besonders deutlich dann hervortreten, wenn die QuartiersmanagerIn es auch noch schaffen würde, die für die bauliche Entwicklung des Projekts Verantwortlichen zu einer Architektur zu bewegen, die wiederum innovativ für die Entwicklung von sozialem Leben der Familien sein könnte. Dies gilt für intergeneratives Wohnen genauso wie für ineinander über gehende Projekte der Betreuung von alten und jungen Menschen. Und wenn dann auch noch ein Akzent der baulichen Integration eines Stadtteils gesetzt werden kann – was will man mehr. Dass solche Dinge durchaus zu verwirklichen 6 Als besonders geeignet erweisen sich in diesem Zusammenhang Projekte, wie sie zum Beispiel im Programm LOS (Lokales Kapital für soziale Zwecke) gefördert werden, vor allem dann, wenn die Chance besteht, dass aus den Projekten Betriebe mit Arbeitsplätzen des ersten Arbeitsmarktes entstehen. 9 sind, haben erste Versuche der Zusammenarbeit von Studierenden und Lehrenden der GSOFachhochschule Nürnberg gezeigt. Alle diese Überlegungen sind geeignet, die Stadtteile nicht nur für die schon dort lebenden Familien attraktiver zu machen, sondern sie auch insgesamt anziehender für vor allem junge Familien werden zu lassen. So kann aus der Aktivierung von (eher) sozial benachteiligten Menschen, etwas aus ihrer Situation zu machen, durchaus ein Prozess in Gang kommen, der die betreffenden Quartiere vom niedergehenden zum trendigen Stadtteil werden lässt. Dies können in so einem Beitrag natürlich nur einige ganz wenige und völlig unzureichende Hinweise auf Beiträge einer integrierten Stadtentwicklung auf dem Weg zu einer kinder- und familienfreundlichen Stadt sein. Es ist aber sicher richtig, dass zur Initiierung eines solchen Entwicklungsverlaufes Fachleute mit ganz besonderen Qualifikationen notwendig sind. Es soll noch einmal kurz zusammengefasst werden Kenntnis der aktuellen ökonomischen und politischen Entwicklungen Übersetzung dieser Tendenzen auf die Bedarfslagen und Möglichkeiten eines Stadtteils Fähigkeit zur genauen Analyse eines Sozialraumes bzw. der Lebensräume und Lebensentwürfe, der im avisierten Gebiet lebenden Menschen Aktivierung der im betroffenen Stadtteil lebenden Menschen; Unterstützung dieser bei der Artikulierung ihrer Bedürfnisse, aber auch Einbringen von gesamtstädtischen Bedürfnissen „Übersetzen“ der Bedürfnisse der betroffenen Menschen auf der Ebene der Entscheidungsträger und umgekehrt Initiierung und Unterstützung von Projekten, die aus diesen Aktivierungsprozessen hervorgehen; Zusammenbringen dieser Projekte mit öffentlichen und sonstigen Mitteln, die der Verwirklichung dienen Anregen und Unterstützung bei der Verwirklichung von innovativen Projekten, die dem Image des Stadtteils in Bezug auf Kinder- und Familienfreundlichkeit von Nutzen sein können Fähigkeit zur Kommunikation mit unterschiedlichsten Professionen und Fähigkeit zur Anregung von kommunikativen Prozessen unterschiedlichster Professionen All diese Kompetenzen bilden wichtige Teile des an der GSO-Fachhochschule Nürnberg geplanten interdisziplinären Studienganges „Stadt . Raum . Gesellschaft“ (Integrierte Stadtentwicklung) der Fachbereiche Architektur und Sozialwesen. Die Ausrichtung des Studienganges wird zwar noch differenzierter sein, in wichtigen Teilen, vor allem auf der Ebene des Quartiers (der direkten Wohnumgebung) und des Stadtteils wird die Familienbezogenheit einen wichtigen Fokus darstellen. Die Familien können aber auch nicht bei Entwicklungen auf der nächst höheren Ebene, der Region außer Acht gelassen werden. So manche Problematiken der Regionen (Zersiedelung, Verkehrs- und Mobilitätsprobleme, Umweltverschmutzung, Finanzprobleme der Städte und Gemeinden etc.) ergeben sich oder stehen in direktem Zusammenhang mit dem gerade so heiß diskutierten Niedergang einzelner Wohngegenden in den Städten. Literatur: Antonovsky, A. (1996): The salutogenetic model as theory to guide health promotion, in: Health Promotion International, 1/ 96, S. 11-18 Buck, Gerhard (1982): Gemeinwesenarbeit und kommunale Sozialplanung, Berlin 10 Carter, Genevieve W. (1966): Soziale Gemeinwesenarbeit, in: Friedländer, Walter A./ Pfaffenberger, Hans., (Hrsg.), Grundbegriffe und Methoden der Sozialarbeit, Neuwied und Berlin S. 207 -283 Deutsches Institut für Urbanistik im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Wohnungswesen (Hrsg.) (2003): Strategien für die Soziale Stadt. Erfahrungen und Perspektiven – Umsetzung des Bund-Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt, Berlin http://www.sozialestadt.de/veröffentlichungen/endbericht/pdf/DF7136.pdf Elsen, Susanne (2000): Über den Zusammenhang globaler und lokaler Entwicklungen und die Konsequenzen für die Gemeinwesenarbeit. In: Elsen, Susanne/ Lange, Dietrich/ Wallimann, Isidor, (Hrsg.): Soziale Arbeit und Ökonomie, Neuwied, Kriftel Friedländer, Walter A./ Pfaffenberger, Hans, (Hrsg.) (1966): Grundbegriffe und Methoden der Sozialarbeit, Neuwied und Berlin Hurrelmann, Klaus (1991): Gesundheitswissenschaftliche Ansätze in der Sozialisationsforschung, in: Hurrelmann, Klaus/ Ulich, Dieter, (Hrsg.), Neues Handbuch der Sozialisationsforschung, 4. Aufl., Weinheim und Basel, S- 189-213 Krummacher, Michael/ Kulbach, Roderich / Waltz, Viktoria/ Wohlfahrt, Norbert (2003): Soziale Stadt, Sozialraumorientierung, Quartiersmanagement. Revitalisierung lokaler Sozialpolitik oder lokalpolitisch flankierter Sozialstaatsumbau?, in NP 6/2003, S. 569 – 584 Mesle, Kurt (1978): Praxis der Gemeinwesenarbeit heute, Heidelberg Leitfaden zur Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“ in der aktuellen Fassung von 2005 http://www.sozialestadt.de/programm/grundlagen/DF10023.pdf, (Dez. 2006) Müller, C. Wolfgang (2003): Lange Wege zur „sozialen Stadt“ – Aufbruchstimmung in den Modellregionen, in: TUP 3/2003, S. 25 – 28 Riege, Marlo/ Schubert, Herbert (2002): Zur Analyse sozialer Räume. Ein interdisziplinärer Integrationsversuch, in: dies. (Hrsg.), Sozialraumanalyse. Grundlagen – Methoden – Praxis, Opladen, S. 7-58 SenSUT (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie IIC) (1999): Exposé. Einrichtung von Quartiersmanagement, Berlin) Staroste, Kristina (2001): Quartiersmanagement: Anforderung – Erwartungen – Chancen (http://www.stadtteilarbeit.de/Seiten/theorie/Staroste/Quartiersmanagement.htm (März 2001) Wendt, Wolf Rainer (1985): Geschichte der sozialen Arbeit, 2. Aufl., Stuttgart Schultze, Annedore (Hrsg.) (1972): Soziale Gemeinwesenarbeit, Arbeitshilfen für die Praxis