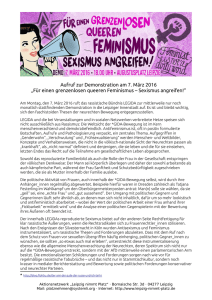

Queer & Feminismus Debatte

Werbung