Podiumsdikussion - Deutsche Literaturkonferenz eV

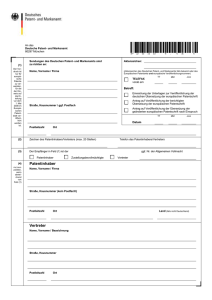

Werbung