ACHTES KAPITEL

Werbung

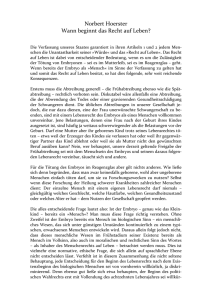

Aus: Francis Fukuyama, Das Ende des Menschen, Stuttgart 2002 (Anm.: Die Fußnoten sind weggelassen worden. Bei den Abbildungen bezeichnet die Höhe der Kurven die Anzahl der Personen.) ACHTES KAPITEL Menschliche Natur »>Gemäss der Natur< wollt ihr leben? Oh ihr edlen Stoiker, welche Betrügerei der Worte! Denkt Euch ein Wesen, wie es die Natur ist, verschwenderisch ohne Maass, gleichgültig ohne Maass, ohne Absichten und Rücksichten, ohne Erbarmen und Gerechtigkeit, fruchtbar und öde und ungewiss zugleich, denkt Euch die Indifferenz als Macht - wie könntet ihr gemäss dieser Indifferenz leben?« Friedrich Nietzsche, »Jenseits von Gut und Böse« Bis zu dieser Stelle habe ich davon gesprochen, daß sich die Menschenrechte stimmig aus der menschlichen Natur ableiten lassen, ohne aber definiert zu haben, was ich unter diesem Begriff verstehe. Aufgrund des engen Zusammenhangs zwischen menschlicher Natur, Werten und Politik ist es wohl begreiflich, daß der Begriff der menschlichen Natur selbst während der letzten Jahrhunderte außerordentlich umstritten gewesen ist. Die meisten Diskussionen über die menschliche Natur haben sich üblicherweise um die uralte Frage gedreht, wo man denn die Grenzlinie zwischen Natur und Kultur oder Milieu ziehen solle und was strenggenommen zum Bereich der Natur gehöre. Gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts wurde diese Debatte durch eine andere Kontroverse abgelöst, und dabei verlagerte sich der Schwerpunkt entschieden zugunsten jener Argumente, die die Bedeutung des Milieus hervorhoben. Viele Diskutanten haben dabei mit Entschiedenheit vorgebracht, das menschliche Verhalten sei derart formbar, daß der Terminus menschliche Natur ein Begriff ohne Inhalt sei. Während die jüngsten Fortschritte in den Biowissenschaften die zuletzt genannte Position immer unhaltbarer gemacht haben, existiert doch die Einstellung weiter, die sich gegen das Konzept der menschlichen Natur richtet: So hat beispielsweise in jüngster Zeit der Ökologe Paul Ehrlich die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, daß die Leute ein und für allemal aufhörten, von der menschlichen Natur zu sprechen, da es sich hier um eine Leerformel handle. Die Definition des Begriffs »menschliche Natur«, die ich verwenden werde, lautet wie folgt: Die menschliche Natur ist die Summe von Verhaltensformen und Eigenschaften, die für die menschliche Gattung typisch sind, sie ergibt sich eher aus genetischen Umständen als aus Umweltfaktoren. Das Wort »typisch« bedarf einer näheren Erläuterung. Ich benutze den Begriff in der 1 gleichen Weise, wie es Verhaltensforscher tun, wenn sie von einem »gattungstypischen« Verhalten sprechen (beispielsweise sind Paarbindungen für Rotkehlchen und Drosseln, nicht aber für Gorillas und OrangUtans typisch). Ein weitverbreitetes Mißverständnis hinsichtlich der »Natur« von Tieren besteht darin, daß eine rigide genetische Bestimmung unterstellt wird. In Wirklichkeit aber sind bei allen natürlichen Eigenschaften innerhalb der gleichen Gattung beträchtliche Unterschiede festzustellen; natürliche Zuchtwahl und evolutionäre Anpassung wären ausgeschlossen, wenn es anders wäre. Das gilt insbesondere bei zivilisierten Lebewesen wie den Menschen: Da Verhaltensformen erlernt und modifiziert werden können, ist die Vielfalt des Verhaltens hier auf jeden Fall größer und wird das Umfeld eines Individuums umfassender widerspiegeln, als es bei Tieren der Fall ist, die zu kulturellem Lernen nicht fähig sind. Was wir als das Gattungstypische ansehen, ist also ein statistisches Kunstgebilde: Es bezieht sich auf etwas, das dem Mittelwert der Verteilung von Verhaltensformen und Eigenschaften nahe kommt. Nehmen wir als Beispiel die menschliche Körpergröße. Augenscheinlich gibt es hier eine beträchtliche Vielfalt; innerhalb einer bestimmten Population wird die Körperlänge dem entsprechen, was die Statistiker als Normalverteilung bezeichnen (und in einer glockenförmigen Kurve darstellen). Wenn wir die Körperlänge von Männern und Frauen in den Vereinigten Staaten von heute grafisch veranschaulichen, so wird das ErgebVerteilung von Körpergrößen, 2000 Abbildung 1 Körpergröße nis in etwa Abbildung 1 entsprechen (wobei die hier gezeigten Kurven nur der Veranschaulichung dienen). Diese Kurven machen uns vielerlei deutlich. Erstens gibt es so etwas wie eine »normale« Länge des menschlichen Körpers nicht; die Verteilung der Körpergröße innerhalb einer Population hat jedoch einen Mittelwert und einen Durchschnitt. Strenggenommen gibt es also nicht so etwas wie eine »gattungstypische« Länge, es gibt vielmehr nur eine gattungstypische Verteilung von Körpergrößen; wir alle wissen, daß es Zwerge und Riesen gibt. Es existiert aber auch keine verbindliche Definition dessen, was ein Zwerg oder was ein Riese ist. Ein Statistiker kann, wenn ihm das paßt, behaupten, das Zwergentum beginne bei einer bestimmten Abweichung vom Mittelwert nach unten, 2 während es bei den Riesen um die entsprechende Abweichung vom Mittelwert nach oben gehe. Weder Riesen noch Zwerge schätzen es, wenn sie als solche bezeichnet werden, da man mit diesen Worten Abnormalität und Stigma assoziiert. Dabei gibt es keine ethischen Gründe, Menschen dieser Art zu stigmatisieren. Das bedeutet allerdings nicht, daß es sinnlos ist, über die gattungstypische Größe bei einer Population von Menschen zu sprechen: Der Mittelwert der Verteilung beim Menschen wird sich vom Mittelwert der Verteilung Verteilung von Körpergrößen zu verschiedenen Zeiten Abbildung 2 Körpergröße bei Schimpansen und Elefanten unterscheiden, und dementsprechend kann es Unterschiede bei den jeweiligen Glockenkurven geben. Gene spielen sowohl bei der Bestimmung des Mittelwerts wie auch bei der Festlegung der Konturen der Kurven eine Rolle; sie sind auch für die Tatsache verantwortlich, daß die Mittelwerte der Kurven von Männern und Frauen sich voneinander unterscheiden. Allerdings ist die Art, wie Natur und Milieu aufeinander einwirken, in der Praxis weit komplizierter. Die mittleren Körpergrößen verschiedener Gruppen von Menschen unterscheiden sich nicht nur im Hinblick auf den Faktor Geschlecht beträchtlich, sondern auch wenn man die Rasse und die ethnische Gruppe berücksichtigt. Das ist in einem beträchtlichen Maße auf die Umwelt zurückzuführen: Der Mittelwert der Körpergröße von Japanern war über Generationen hinweg niedriger als der von Europäern, aber in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist er aufgrund besserer und anders gearteter Nahrung gestiegen. Im allgemeinen haben die wirtschaftliche Entwicklung und die verbesserte Ernährung überall auf der Welt zum Anstieg der Mittelwerte der Körperlänge geführt. Wenn wir die Verteilung der Körperlängen zwischen den Jahren 1500 und 2000 in einem typischen europäischen Land vergleichen, ergeben sich Kurven, die denen von Abbildung 2 entsprechen. Es ist also keineswegs so, daß die Natur für eine einzige menschliche Mittellänge sorgt; die Mittelwerte der Körperlänge weisen ihrerseits eine Normalverteilung auf, die von Ernährungsweise, Gesundheit und anderen Umweltfaktoren abhängt. Seit dem Mittelalter hat es eine beträchtliche Zunahme der Durchschnittsgröße der Menschen gegeben, das wird jeder Museumsbesucher erkennen, wenn er sich mittelalterliche Ritterrüstungen 3 anschaut. Andererseits gibt es aber auch genetisch bestimmte Grenzen der möglichen Varianten: Entzieht man einer Bevölkerung im Durchschnitt ein zureichendes Quantum an Kalorien, dann wird sie eher verhungern als kleinwüchsiger werden, nimmt dagegen die Einnahme von Kalorien über einen bestimmten Punkt hinaus zu, dann werden die Menschen nicht größer, sondern korpulenter. (Und das ist, wie wir alle wissen, in einem Großteil der entwickelten Welt heute der Fall.) Die durchschnittliche europäische Frau des Jahres 2000 war beträchtlich größer als der Durchschnittsmann des Jahres 1500; dennoch sind die Männer summa summarum immer noch größer als Frauen. Die tatsächlichen Mittelwerte für jede gegebene Population und jede historische Phase werden weitgehend durch die Umwelt bestimmt; aber der Gesamtspielraum möglicher Abweichungen und die durchschnittlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau sind Ergebnis ererbter Anlagen und somit der Natur. Einigen wird auffallen, daß diese Art von statistischer Bestimmung der menschlichen Natur sowohl vom Alltagsverständnis als auch von jenem Konzept von menschlicher Natur abweicht, wie es Aristoteles und andere Philosophen vertreten haben. Es handelt sich hier tatsächlich nur um einen präziseren Gebrauch des Begriffs. Wenn wir beobachten, wie jemand ein Bestechungsgeld in Empfang nimmt, können wir kopfschüttelnd dazu bemerken: »Es entspricht dem Wesen des Menschen, das Vertrauen anderer Leute zu mißbrauchen«, und wenn Aristoteles in seiner »Nikomachischen Ethik« darlegt, daß der Mensch »von Natur aus ein politisches Lebewesen« ist, so bedeutet das keineswegs, daß entweder alle Menschen Schmiergeld annehmen oder daß alle Menschen politisch sind. Wir kennen ehrliche Menschen, und wir kennen Einsiedler; Behauptungen über die menschliche Natur beruhen entweder auf Wahrscheinlichkeiten (also darauf, was die meisten Menschen zu den meisten Zeiten tun werden), oder es handelt sich um Hypothesen, wie die Menschen wahrscheinlich auf ihre Umwelt reagieren werden (»Wenn die Gelegenheit günstig ist, werden sich die meisten bestechen lassen«). WIDER DIE NATUR Es existieren drei wichtige Gruppen von Argumenten, die Kritiker im Laufe der Zeit vorgebracht haben, um die These zu untermauern, daß die traditionelle Vorstellung von menschlicher Natur irreführend ist oder sich auf etwas bezieht, was überhaupt nicht existiert. Die erste Kategorie hat mit der Behauptung zu tun, daß es fast keine allgemein menschlichen Eigenschaften gibt, die sich auf eine gemeinsame Natur zurückführen lassen, und daß gemeinsame Züge, soweit sie existieren, trivial sind (beispielsweise die Aussage, daß in allen menschlichen Kulturen die Gesundheit der Krankheit vorgezogen wird). Der Ethiker David Hull hat beispielsweise behauptet, daß viele Merkmale, von denen es heißt, sie seien allen Menschen gemeinsam und auf einzigartige Weise für unsere Gattung charakteristisch, weder das eine noch das andere sind. Das gelte sogar für die Sprache: »Die menschliche Sprache ist nicht unter allen menschlichen Wesen universell verbreitet. Es gibt Menschen, die weder etwas sprechen, noch etwas verstehen, was man als Sprache bezeichnen könnte. In gewisser 4 Weise sind solche Leute nicht >wirklich< Menschen, aber sie gehören der gleichen biologischen Gattung wie der Rest von uns an [...1 Sie sind potentiell Sprechende in dem Sinne, daß sie, hätten sie eine andere genetische Ausstattung und wären sie der passenden Reihe von Umwelteinflüssen ausgesetzt, imstande wären, Sprachfertigkeiten zu erwerben, wie sie die übrigen von uns besitzen. Aber die gleiche kontrafaktische Voraussetzung gilt auch für andere Gattungen. In diesem Sinne besitzt auch ein Schimpanse die Fähigkeit, sich eine Sprache anzueignen.« Danach führt Hull aus, daß es eine Anzahl von Besonderheiten einer Gattung gibt, die nicht einer Normalverteilung unterliegen und die man daher nicht im Sinne einer einzigen mittleren- oder Standardabweichung beschreiben kann. Hier können die Blutgruppen als Beispiel dienen: ein Individuum kann zu den Gruppen 0, A, B, AB und so weiter zählen, niemals jedoch zu einer intermediären Gruppe zwischen 0 und A. Diese Gruppen entsprechen distinkten Erbfaktoren innerhalb der menschlichen DNA, die entweder zum Ausdruck kommen oder nicht. Man kann das mit Schaltern vergleichen, die man ein oder ausschalten kann. Bestimmte Blutgruppen mögen in bestimmten Populationen mehr oder weniger vorherrschen, aber es ist sinnlos, von einer gattungsspezifischen Blutgruppe zu sprechen, weil Blutgruppen keine ununterbrochene Reihe bilden (wie unterschiedliche Körpergrößen es tun). Andere Eigenschaften wie die Hautfarbe sind kontinuierlich auf einer Skala zwischen hell und dunkel verteilt, aber sie konzentrieren sich je nach rassischer Gruppe um eine Reihe von Spitzen- und Häufigkeitswerten. Diese Argumentation gegen die Existenz allgemein menschlicher Gemeinsamkeiten ist trügerisch, weil hier eine zu enge Definition von »allgemein« verwendet wird. Es ist richtig, daß man nicht von einer »allgemeinen« oder mittleren Blutgruppe sprechen kann, weil Blutgruppen dem entsprechen, was Statistiker eine kategoriale Variable nennen, also ein Merkmal, das in mehrere ungeordnete, deutlich unterschiedene Kategorien fällt. Ebenso ist es sinnlos, von einer »typischen« Hautfarbe zu reden. Aber viele andere Charakteristika wie Größe oder Kraft, aber auch psychologische Merkmale wie Intelligenz, Aggressivität oder Selbstwertgefühl bilden jeweils ein Kontinuum und verteilen sich innerhalb einer gegebenen Population normal um einen bestimmten Mittelwert. Das Maß, in dem eine Bevölkerung um diesen Mittelwert herum variiert (also die sogenannte Standardabweichung) ist in gewissem Sinne ein Prüfstein dafür, wie typisch dieser Mittelwert ist; je geringer die Standardabweichung, desto typischer der Mittelwert. Das ist der Zusammenhang, in dem man eine Vorstellung wie jene von den »allgemein menschlichen Eigenschaften« begreifen kann. Ein Merkmal muß keineswegs eine Varianzbreite (Standardabweichung) von null haben, um als universell zu gelten, da das so gut wie nie vorkommt. Es gibt zweifellos einige Mutanten unter den weiblichen Känguruhs, die ohne Beutel zur Welt kommen, es gibt auch einige Bullen mit drei Hörnern an der Stirn. Doch die Tatsache, daß so etwas vorkommt, macht Behauptungen nicht bedeutungslos, daß Beutel auf irgendeine Weise konstitutive Bestandteile von Känguruhs bilden oder daß Bullen Lebewesen sind, die in der Regel zwei Hörner an der Stirn tragen. Damit eine Eigenschaft als allgemein gelten kann, bedarf es eines einzigen Mittel- oder Häufigkeitswerts, und es darf nur eine relativ kleine Standardabweichung 5 geben, so wie es bei Kurve 1 in Abbildung 3 der Fall ist. Die zweite Variante der Kritik am Begriff der menschlichen Natur ist jene, die der Genetiker Richard Lewontin im Laufe der letzten Jahre wiederholt vorgetragen hat. Danach entscheidet der Genotypus (also die DNA einer Person) nicht vollständig über deren Phänotyp (das heißt die tatsächliche Kreatur, die sich schließlich aus der DNA entwickelt). Das besagt, daß selbst unsere physischen Erscheinungsformen und unser Aussehen, ganz zu schweigen von unserer geistigen Beschaffenheit und unserem Verhalten, eher von unserem Milieu als von den Erbfaktoren bestimmt werden. Gene treten auf buchstäblich jeder Ebene der Entwicklung eines Organismus in Wechselwirkung mit der Umgebung, und daher üben sie einen weit weniger bestimmenden Einfluß aus, als viele Anhänger des Begriffs der menschlichen Natur gewöhnlich behaupten. Ein Beispiel hierfür haben wir bei den mittleren Körpergrößen bereits kennengelernt, die teilweise durch die Natur bestimmt werden, zum anderen aber auch durch die Zusammensetzung der Nahrung und andere Ernährungsfaktoren. Lewotin illustriert seine These mit einer Reihe von Beispielen. Er führt aus, daß sogar Mäuse, die man durch Züchtung genetisch identisch gemacht hat, unterschiedlich auf Umweltgifte reagieren und daß die Fingerabdrücke von identischen Zwillingen niemals völlig deckungsgleich sind. Es gibt sogar eine Pflanzenart, die im Gebirge wächst und die je nach der Höhe des Standorts völlig anders aussieht. Bekanntlich werden sich zwei Babys mit derselben genetischen Ausstattung körperlich und geistig ganz unterschiedlich herausbilden, je nachdem, wie sich die schwangere Mutter verhält, ob sie trinkt, ob sie Medikamente nimmt, ob sie sich angemessen ernährt und so weiter. Die Interaktion zwischen Individuum und Umwelt beginnt also bereits einige Zeit vor der Geburt; Eigenschaften, die wir gern aus der Natur ableiten, sind, folgt man dieser Argumentation, Produkt einer komplexen Wechselwirkung zwischen Natur und Umwelt. Diese spezielle Wiederholung der Kontroverse um Natur und Milieu läßt sich anhand von unterschiedlich aussehenden Verteilungskurven veranschaulichen. So zeigt beispielsweise die hoch aufragende Kurve 1 in Abbildung 3 eine hypothetische Verteilung der Intelligenzquotienten innerhalb einer Population unter der (unrealistischen) Voraussetzung, daß alle Individuen in identischen Milieus leben, was solche Faktoren angeht, die Einfluß auf den IQ haben, wie beispielsweise Ernährung, Bildung und dergleichen. Dies gibt natürliche oder genetische Varianten wider. Die tatsächliche Verteilung von Intelligenzquotienten innerhalb einer Bevölkerung wird ganz sicher eher der Kurve 2 ähneln, was die Tatsache reflektiert, daß die Gesellschaft die einen bevorzugt, die anderen benachteiligt, in einer Weise, die Auswirkungen auf die Intelligenz hat. Diese Kurve verläuft flacher, und hier gibt es mehr Individuen, die weiter vom Mittelwert entfernt sind. Je größer die Unterschiede in der Form beider Kurven, desto stärker ist der Einfluß des Milieus im Vergleich zur Vererbung. Zwar besitzt Lewontins Argumentation ein gewisses Maß an Erklärungskraft, sie widerlegt aber kaum den Begriff einer 6 Verteilung des Intelligenzquotienten Abbildung 3 Intelligenzquotient menschlichen Natur. Wie sich bereits bei der Diskussion über die Körpergröße gezeigt hat, können Umweltfaktoren die mittlere Länge des Menschen verändern, aber sie können dessen Länge nicht über ein bestimmtes Maß hinaustreiben, noch können sie dazu führen, daß Frauen im Durchschnitt größer als Männer sind. Diese Parameter werden immer noch von der Natur bestimmt. Darüber hinaus gibt es häufig eine lineare Beziehung zwischen Umwelt, Genotyp und Phänotyp, die bei Normalverteilung der genetischen Varianten dafür sorgt, daß auch die Varianten der Phänotypen normal verteilt sind. Das bedeutet: Je besser unsere Kost, desto größer werden wir (innerhalb unserer gattungstypischen Grenzen) potentiell; die Verteilungskurven der Körpergröße haben immer noch bestimmte Mittelwerte, trotz der Tatsache, daß sie vom Milieu beeinflußt werden. Die meisten menschlichen Eigenschaften gleichen eben nicht jener Gebirgspflanze, die je nach Höhenlage anders aussieht. Menschliche Babys entwickeln keinen Pelz, wenn sie in kühlen Breiten aufwachsen, und sie bekommen auch keine Kiemen, wenn sie in der Nähe des Meeres leben. Die wirklich wichtige Auseinandersetzung dreht sich somit nicht um die Frage, ob die Umwelt die Art von Verhaltensweisen und Eigenschaften beeinflußt, die für die Gattung Mensch typisch sind, sondern um das Ausmaß dieser Einwirkung. Im zweiten Kapitel wurde auf Herrnsteins und Murrays Behauptung in »The Bell Curve« eingegangen, daß bis zu siebzig Prozent der Abweichungen bei Intelligenzquotienten in Amerika eher auf die Vererbung als auf die Umwelt zurückzuführen sind. Lewontin und seine Kollegen haben dagegen behauptet, der tatsächliche Wert liege beträchtlich niedriger, und letztlich spielten Erbfaktoren bei der Festlegung des Intelligenzquotienten kaum eine Rolle. Hier geht es um empirische Tatsachen und allem Anschein nach hat Lewontin Unrecht: Innerhalb des Fachs Psychologie herrscht auf der Grundlage von Zwillingsuntersuchungen Konsens, daß der Wert niedriger als die Schätzung von Murray und Herrnstein, aber immer noch im Bereich von vierzig bis fünfzig Prozent liegt. Das Ausmaß, in dem ein Merkmal oder eine Verhaltensform vererbbar ist, unterlegt großen Schwankungen; der Geschmack in musikalischen Fragen wird fast ausschließlich vom Milieu bestimmt, während ein Leiden wie die Huntington-Krankheit beinahe zu hundert Prozent erblich ist. Das Maß an Vererbbarkeit eines bestimmten Merkmals zu kennen, ist sehr wichtig, wenn es sich um einen bedeutenden Faktor wie den 7 Intelligenzquotienten handelt: jene Personen, die sich im Bereich über Kurve 1, aber unterhalb von Kurve 2 befinden, wurden vermutlich nicht durch die Natur, sondern durch Faktoren ihrer Umgebung dorthin verwiesen. Wenn dieser Bereich groß ist, dann besteht erhebliche Hoffnung, durch eine Kombination von Ernährungsweise, Erziehung und Sozialpolitik den Mittelwert der Kurve so verschieben zu können, daß sie eher Kurve 3 ähnelt. Während Lewontins Behauptung, daß der Genotyp den Phänotyp nicht bestimmt, sich auf alle Gattungen bezieht, trifft die dritte Gruppe von kritischen Einwänden gegen die Vorstellung einer gattungsspezifischen Natur fast ausschließlich auf menschliche Wesen zu.Menschen sind Kulturwesen, die ihr Verhalten auf der Grundlage von Lernen verändern und das Erlernte auf nichtgenetische Weise an künftige Generationen weitergeben können. Demzufolge ist die Vielfalt des Verhaltens beim Menschen weit größer als bei jeder anderen Gattung: Die Systeme menschlicher Verwandtschaftsverhältnisse reichen von komplizierten Klans und Geschlechtern bis zu alleinerziehenden Elternteilen, und das ist mit den Verwandtschaftssystemen der Gorillas und der Rotkehlchen nicht zu vergleichen. Paul Ehrlich, der gegen das Konzept der menschlichen Natur scharf polemisiert, vertritt die Auffassung, daß es unserer Natur entspricht, eine einzige Natur gar nicht zu besitzen. Daher argumentiert er: »Bürger alter Demokratien haben eine andere Natur als Menschen, die es gewohnt sind, unter einer Diktatur zu leben.« An anderer Stelle teilt er folgende Beobachtung mit: »Die Natur vieler Japaner hat sich als Reaktion auf die Niederlage und auf die Offenbarung der japanischen Kriegsverbrechen stark verändert.« Das erinnert an den bemerkenswerten Satz in einem Essay von Virginia Woolf: »Im oder um den Dezember 1910 herum änderte sich die menschliche Natur.« Ehrlich erweckt einfach eine extreme Form der vor fünfzig Jahren weitverbreiteten Ansicht wieder zum Leben, daß menschliches Verhalten sozial konstruiert sei. Diese Auffassung ist in den letzten Jahrzehnten durch neue Forschungen immer tiefer erschüttert worden. Die Tatsache, daß in der Massenpresse ständig von »Genen für« alles mögliche, vom Brustkrebs bis zur Aggressivität, die Rede ist, hat den Menschen eine falsche Auffassung von biologischer Bestimmung vermittelt, und daher ist es möglicherweise verständlich, wenn jemand wie Ehrlich seine Leser gern daran erinnern möchte, daß Kultur und soziale Konstruktion in unserem Leben weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Aber das Ergebnis, daß der Intelligenzquotient zu vierzig bis fünfzig Prozent auf Vererbung beruht, enthält bereits eine Einschätzung des Einflusses der Kultur auf den IQ und das bedeutet: Selbst wenn man die Kultur in Betracht zieht, gibt es doch einen wichtigen Bestandteil des Intelligenzquotienten, der genetisch determiniert ist. Die Annahme, es gebe überhaupt keine menschliche Natur, weil der Mensch ein lernfähiges Kulturwesen ist, liegt grundsätzlich falsch, weil sie lediglich gegen einen passend geschaffenen Pappkameraden schießt. Niemand, der sich je ernsthaft theoretisch mit der menschlichen Natur auseinandergesetzt hat, hat geleugnet, daß Menschen Kulturwesen sind oder daß sie sich Lernen, Bildung und Institutionen zunutze machen können, um ihre Lebensgestaltung zu bestimmen. So behauptete beispielsweise Aristoteles, die menschliche Natur führe uns nicht automatisch in der Weise zur vollen Entwicklung, wie es bei einer Eichel geschieht, die am Eichbaum wächst. Das Gedeihen der Menschen hänge von Tugenden ab, die die Menschen bewußt erwerben müssen: »Die Tugenden entstehen in uns also weder von Natur noch gegen die Natur. Wir sind 8 vielmehr von Natur dazu gebildet, sie aufzunehmen, aber vollendet werden sie durch die Gewöhnung. « Dieser Reichtum der menschlichen Entwicklung spiegelt sich in einer Vielfalt von rechtlichen Normen wider: »Vom Gerechten dagegen sehen wir, daß es sich verändert.« Die Fortschritte des Rechtswesens machten es erforderlich, daß jemand Gemeinwesen gründete und daß für diese Gemeinwesen solche Gesetze, die den gegebenen Bedingungen genügten, schriftlich festgelegt wurden.Aristoteles schreibt auch: »So ist etwa von Natur die rechte Hand stärker, obschon es möglich wäre, daß alle Menschen beidseitig gewandt wären.« Kultur ergänzt also die Natur und kann sie sogar überwinden. Daher gibt es im Denken Aristoteles' viel Raum für das, was wir heute kulturelle Vielfalt und historische Entwicklung nennen. Sowohl Platon als auch Aristoteles waren davon überzeugt, daß die Vernunft nicht einfach aus einer Reihe von kognitiven Fähigkeiten besteht, die uns bei der Geburt zuteil werden. Sie repräsentiere vielmehr eine Art von endlosem Streben nach Wissen und Weisheit, das in der Jugend durch Bildung kultiviert werden müsse, im späteren Leben komme dann die Anhäufung von Erfahrung hinzu. Aus der menschlichen Natur ergebe sich nicht eine einzige, festgelegte Serie von, Institutionen oder eine eindeutig beste Art zu leben im Sinne dessen, was Kant später als Apriori bezeichnete (also im Sinne von mathematischer Beweisbarkeit). Sie erlaube es den Menschen jedoch, sich auf philosophische Betrachtungen über das Wesen der Gerechtigkeit oder die beste Art zu leben einzulassen, die sich auf ihre unveränderliche Natur und ihr sich stets veränderndes Umfeld gründeten. Die Unabgeschlossenheit aller menschlichen Bemühungen um Erkenntnis war vollständig mit dem Konzept der menschlichen Natur vereinbar tatsächlich war sie für die klassischen politischen Philosophen sogar ein entscheidender Bestandteil dessen, was sie unter menschlicher Natur verstanden. WAS IST ALSO UNTER MENSCHLICHER NATUR ZU VERSTEHEN? Die Biowissenschaften haben den Umfang unseres empirischen Wissens über menschliches Verhalten und menschliche Natur stark erweitert, und es lohnt durchaus, sich noch einmal einige der klassischen Schilderungen der menschlichen Natur anzuschauen, um herauszufinden, welche dem Ansturm neuer Einsichten standhalten, welche sich eher als falsch erweisen und welche im Lichte neuer Erkenntnisse einer Erweiterung bedürfen. Eine Reihe von Wissenschaftlern haben sich auf diesem Gebiet bereits betätigt, dazu zählen Roger Masters, Edward O. Wilson und Michael Ruse, sowie schließlich auch Larry Arnhart. Arnhart versucht zu zeigen, daß Darwin mit dem ethischen Denken des Aristoteles vereinbar ist und daß die Ergebnisse der darwinistischen Biologie von heute dazu dienen können, viele Annahmen Aristoteles' über die natürliche Sittlichkeit zu unterstützen. Er führt zwanzig natürliche Bedürfnisse als Universalien auf, die die menschliche Natur kennzeichnen. Jede derartige Aufzählung wird wahrscheinlich umstritten sein; sie ist entweder zu kurz und allgemein, oder sie ist zu spezifisch, und es mangelt ihr daher an Allgemeingültigkeit. Für unseren gegenwärtigen Zweck ist eine umfassende Definition weniger wichtig als die Bemühung, Merkmale ins Visier zu nehmen, die einzig bei der Gattung Mensch anzutreffen sind, denn sie sind entscheidend für jedes Verständnis von 9 Rechten und Würde der Menschen. Wir können mit dem Erkenntnisvermögen beginnen, einem Wesensmerkmal unserer Gattung, auf das wir Menschen gern ganz besonders stolz sind. Keine tabula rasa mehr, der Tisch ist gedeckt Wie wir noch sehen werden, betrifft vieles von dem, was wir in den letzten Jahren über die menschliche Natur dazugelernt haben, die gattungstypische Weise, in der wir begreifen, lernen und uns geistig entwickeln. Die Menschen besitzen ihre eigene Art des Erkennens, die sich von jener der Menschenaffen und der Delphine unterscheidet. Sie ist offen in dem Sinn, daß sie keinen einschränkenden Vorgaben in der Ansammlung des Wissens unterliegt - aber sie ist dies nicht unbegrenzt. Ein Beispiel, das sich in diesem Zusammenhang anbietet, ist die Sprache. Tatsächlich sind menschliche Sprachen allgemein verbreitet, aber einer der größten Abgründe, die menschliche Gruppen voneinander trennen, besteht in der Verschiedenheit der Sprachen. Andererseits ist die Fähigkeit, Sprachen zu lernen, universell verbreitet und wird von gewissen Eigentümlichkeiten des menschlichen Hirns bestimmt. 1959 formulierte der Sprachwissenschaftler Noam Chomsky die These, es gebe grammatische »Tiefenstrukturen«, die die grundlegende Syntax aller Sprachen bilden. Die Vorstellung, diese Strukturen seien angeborene, genetisch programmierte Teile der Hirnentwicklung, wird heute weithin akzeptiert. Die Gene und nicht die Kultur - sorgen dafür, daß die Fähigkeit zum Erlernen von Sprachen irgendwann im ersten Jahr der Entwicklung eines Kindes auftaucht, und sie schwindet, wenn das Kind das Ende der Reifezeit erreicht. Die Vorstellung, daß es angeborene Formen menschlicher Wahrnehmung gibt, hat in den letzten Jahren eine ungeheure Menge an empirischer Unterstützung erfahren, aber zugleich war auch ein großes Maß an Widerstand zu verzeichnen. Die Gründe für diese Gegenbewegung sind insbesondere im angelsächsischen Kulturkreis auf den anhaltenden Einfluß von John Locke und der von ihm begründeten Schule des britischen Empirismus zurückzuführen. Locke beginnt seinen »Versuch über den menschlichen Verstand« [»An Essay Concerning Human Understanding«] mit der Behauptung, es befänden sich keinerlei angeborene Vorstellungen im menschlichen Kopf, und das gelte insbesondere für ethische Auffassungen. Genau hierin besteht Lockes berühmte tabula rasa: Das menschliche Hirn ist demnach eine Art von Allzweck-Computer, der von außen eindringende Wahrnehmungsdaten aufnehmen und verarbeiten kann. Aber zum Zeitpunkt der Geburt sind die Datenbanken der Erinnerung vollkommen leer. Lockes tabula rasa blieb bis Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts eine sehr anziehende Vorstellung. Dann erfolgte der Angriff der Schule der Behavioristen unter John Watson und B. F. Skinner. Letzterer entwickelte sogar eine besonders radikale Version des Behaviorismus; er vertrat die Auffassung, es gebe keine gattungsspezifische Methode des Lernens. Wenn man also beispielsweise Tauben mit den richtigen Anreizen und Strafen dazu abrichten würde, dann könnten sie lernen, sich genausogut wie Menschenaffen und Affen in einem Spiegel zu erkennen. Die moderne Kulturanthropologie akzeptiert die Voraussetzung der tabula rasa ebenfalls; Anthropologen haben unter anderem behauptet, daß Farbvorstellungen und Zeitbegriffe soziale Konstrukte sind, die man nicht in jeder 10 Kultur findet. Die Forschung auf diesem Feld und auf dem benachbarten Gebiet der vergleichenden Kulturwissenschaften widmete sich während der letzten beiden Generationen vorrangig den ungewöhnlichen, merkwürdigen oder überraschenden kulturellen Praktiken. Das geschah unter der Lockeschen Prämisse, daß eine einzige Ausnahme eine Regel insgesamt außer Kraft setzen könne. Heute liegt die Vorstellung von einer tabula rasa in Trümmern. Forschungen auf dem Gebiet der Neuropsychologie haben die leere Tafel durch ein modulares Organ ersetzt, dessen hoch angepaßte kognitive Strukturen meist einzig bei der Gattung Mensch auftreten. Es gibt tatsächlich so etwas wie angeborene Ideen - oder genauer gesagt ererbte gattungstypische Formen von Wahrnehmung sowie gattungsspezifische emotionale Reaktionen auf Erkenntnisse. Was Lockes Ansicht über angeborene Ideen angeht, so liegt die Problematik teilweise in der Begriffsbestimmung: Er behauptet, nichts könne ererbt oder universell sein, wenn es nicht von jedem einzelnen Mitglied einer Population geteilt werde. Übersetzt man Locke in den statistischen Jargon vom Beginn dieses Kapitels, so argumentiert er praktisch, daß eine natürliche oder angeborene Eigenschaft nur Varianten oder Standardabweichungen von null kennt. Wie wir jedoch gesehen haben, gibt es in der Natur nichts, was dieser Voraussetzung entspricht: Selbst zwei monozygote Zwillinge von identischem Genotyp werden als Phänotypen einige Varianten aufweisen, die auf leicht unterschiedliche Umstände im Mutterleib zurückzuführen sind. Die Einwände Lockes gegen die Existenz von universellen sittlichen Grundsätzen leiden unter einer ähnlichen Schwäche, da sie eine Nullvarianz voraussetzen. Er behauptet, die Goldene Regel (also das Prinzip der Gegenseitigkeit) werde nicht von allen Menschen eingehalten. Sie entspreche zwar einem zentralen Gebot des Christentums und anderer Weltreligionen, werde jedoch in der Praxis von vielen verletzt. Er bemerkt, selbst die Liebe der Eltern zu ihren Kindern und umgekehrt könne Ungeheuerlichkeiten wie Kindesmord und bewußte Tötung von hochbetagten Eltern nicht vermeiden. Der Kindesmord, so hält er fest, sei ohne Bedauern von den Mingreliern [Volksstamm im Kaukasus], Griechen, Römern und anderen praktiziert worden. Auch wenn aber sprachliche Ausformulierungen der Goldenen Regel vielleicht unter den Kulturen nicht universell sind, so ist es das Prinzip der Gegenseitigkeit durchaus. Die Arbeiten des Biologen Robert Trivers haben gezeigt, daß irgendeine Form von Gegenseitigkeit nicht nur in verschiedenen menschlichen Kulturen zu beobachten ist, sondern sich auch im Verhalten einer Vielzahl nichtmenschlicher Gattungen zeigt, was auf genetische Ursprünge hinweist. In ähnlicher Weise erklärt die Theorie der Verwandtenselektion die evolutionsgeschichtliche Entwicklung der Elternliebe. Es gab in den letzten Jahren eine Reihe von Untersuchungen von Verhaltensforschern über den Kindesmord, die zeigen, daß dieser in der Tierwelt wie auch in zahlreichen menschlichen Kulturen weithin praktiziert wird. Keine dieser Tatsachen beweist jedoch, was sie nach Ansicht von Locke belegen, denn je genauer man sich die konkrete Praxis des Kindesmords ansieht, desto deutlicher wird, daß dieser durch außerordentliche Umstände veranlaßt wird, die erklären, wie es dazu kommen kann, daß die normalerweise starken Gefühle der elterlichen Liebe hintangestellt werden. Zu diesen Emotionen zählt der Wunsch eines Stiefvaters oder eines neuen Partners, Nachkommen des Rivalen auszuschalten, auch können Verzweiflung, Krankheit oder extreme Armut der Mutter möglicherweise eine Rolle spielen, ebenso die kulturelle Bevorzugung von 11 männlichem Nachwuchs oder die Tatsache, daß der Nachkomme krank oder mißgebildet ist. Es werden sich kaum Gesellschaften zu finden, in denen Kindesmord nicht in erster Linie auf den untersten Stufen der sozialen Stufenleiter praktiziert wird. Dort aber, wo die Mittel vorhanden sind, damit die Familien ihren Nachwuchs aufziehen können, setzen sich fürsorgliche Instinkte durch. Kommt Kindesmord aber dennoch vor, dann geschieht er, anders als Locke es sieht, selten »ohne Bedauern«. Um den Kindesmord steht es daher nicht viel anders als um den Mord insgesamt: Dergleichen geschieht überall, wird aber auch überall verurteilt oder nach Möglichkeit unterbunden. Es gibt also, mit anderen Worten, einen natürlichen, menschlichen Sinn für Sittlichkeit, der sich im Laufe der Zeit aus den Bedürfnissen der Hominiden heraus entwickelt hat, die zu einer zutiefst sozialen Gattung werden sollten. Was die tabula rasa angeht, so hat Locke in dem beschränkten Sinne recht, daß wir nicht mit vorgefertigten, abstrakten sittlichen Vorstellungen zur Welt kommen. Es gibt jedoch dem Menschen angeborene emotionale Reaktionen, die innerhalb der gesamten Gattung zur Herausbildung von Moralvorstellungen relativ einheitlicher Art führen. Diese sind wiederum Teil dessen, was Kant »transzendentale Einheit der Apperzeption« nannte, das bedeutet, menschliche Formen, die Realität zu begreifen, die jenen Wahrnehmungen Ordnung und Bedeutung geben. Kant war davon überzeugt, daß Raum und Zeit die einzig unausweichlichen Strukturen der menschlichen Wahrnehmung seien, wir können diese Liste aber um eine Reihe anderer Elemente erweitern. Wir sehen Farben, reagieren auf Gerüche, lesen in Gesichtern, analysieren die Sprache nach Hinweisen auf Unglaubwürdigkeit, gehen bestimmten Gefahren aus dem Wege, streben nach Gegenseitigkeit, üben Rache, spüren Enttäuschung, sorgen für unsere Kinder und Eltern, spüren Abscheu vor Inzest und Kannibalismus, schreiben Ereignissen eine Kausalität zu und vieles andere, weil die Evolution den menschlichen Verstand programmiert hat, sich in dieser gattungstypischen Weise zu verhalten. Und wie im Falle der Sprache müssen wir lernen, diese Fähigkeiten durch Wechselwirkung mit unserer Umgebung zu üben, aber das Potential, sie zu entwickeln, und die Art und Weise, wie sie sich entwickeln, sind von Geburt an vorhanden. DIE SONDERSTELLUNG DES MENSCHEN UND DIE RECHTE DER TIERE Der Zusammenhang zwischen Rechten und gattungstypischem Verhalten wird besonders deutlich, wenn wir uns der Problematik der Tierrechte zuwenden. Es gibt heute weltweit eine starke Bewegung für die Rechte der Tiere, die danach strebt, das Los von Affen, Hühnern, Nerzen, Schweinen, Rindern und anderen Tieren zu verbessern, die wir schlachten und essen, mit denen wir experimentieren, deren Pelz wir tragen, die wir zu Polsterwaren verarbeiten oder auf andere Weise eher als Mittel zum Zweck denn als Selbstzweck behandeln. Der radikale Flügel dieser Bewegung hat gelegentlich bereits zur Gewalt gegriffen, hat medizinische Forschungslabors attackiert und gegen Geflügelverarbeitungsfabriken protestiert. Der Bioethiker Peter Singer hat seine Karriere auf der Förderung der Tierrechte aufgebaut, außerdem kritisierte er den »Speziesismus« der Menschheit - das heißt, die ungerechtfertigte Bevorzugung unserer eigenen gegenüber anderen Spezies. All das führt uns zu der von James Watson aufgeworfenen 12 Frage, die wir zuBeginn des siebten Kapitels stellten: Was gibt einem Salamander Rechte? Die einfachste und direkteste Antwort auf diese Frage, die vielleicht nicht für Salamander, gewiß aber für Tiere mit höher entwickeltem Nervensystem gilt, lautet: Sie können Schmerz empfinden und leiden. Dies ist eine ethische Aussage, die jeder Tierbesitzer bestätigen kann, und die moralische Triebkraft hinter der Bewegung für Tierrechte gründet sich auf die Intention, das Leiden der Tiere zu verringern. Unsere größere Sensibilität in diesen Fragen leitet sich teilweise aus der allgemeinen Verbreitung des Prinzips der Gleichheit auf unserem Globus ab, es ist aber auch das Ergebnis der Anhäufung von mehr empirischem Wissen über Tiere. Ein Großteil der Arbeit auf dem Gebiet der tierischen Verhaltensforschung führte im Laufe der vergangenen Jahrzehnte tendenziell zur Auflösung der Trennungslinie zwischen dem Menschen und den anderen animalischen Lebewesen. Selbstverständlich lieferte Charles Darwin die theoretische Grundlage für die Auffassung, daß der Mensch von den Affen abstamme und daß alle Arten einen kontinuierlichen Modifizierungsprozeß durchmachen. Viele der Attribute, die wir einstmals ausschließlich dem Menschen zugeschrieben haben - darunter Sprache, Kultur, Verstand, Bewußtsein und dergleichen -, werden inzwischen als typisch für ein breites Spektrum nichtmenschlicher Lebewesen angesehen. So führt beispielsweise der Primatenforscher Frans de Waal aus, daß die Kultur - also die Fähigkeit, angelernte Verhaltensweisen mit nichtgenetischen Methoden über Generationen weiterzugeben - keine ausschließlich menschliche Errungenschaft ist. Dazu verweist er auf das berühmte Beispiel der Kartoffeln waschenden Makaken, Affen, die eine bestimmte kleine Insel in Japan bewohnen. In den fünfziger Jahren konnte eine Gruppe japanischer Primatenforscher beobachten, wie ein bestimmter Makake (sozusagen ein Albert Einstein unter ihnen) die Gewohnheit entwickelte, Kartoffeln in einem Fluß zu waschen. Derselbe Affe entdeckte später, daß man Gerstenkörner aus dem Sand lösen konnte, indem man ihn auswusch. In beiden Fällen handelte es sich nicht um ein genetisch programmiertes Verhalten; weder die Kartoffel noch die Gerste zählten zum gewohnten Futter der Makaken, und solches Verhalten war zuvor nirgendwo beobachtet worden. Doch einige Jahre später konnte man erneut feststellen, daß andere Makaken auf dieser Insel Kartoffeln wuschen und Gerste vom Sand trennten. Inzwischen war jedoch der Affe, der diese Techniken entdeckt hatte, längst tot, was darauf hindeutet, daß er sie seinen Artgenossen beigebracht hatte, die sie wiederum an ihre Kinder weitergegeben hatten. Schimpansen stehen den Menschen näher, als die Makaken es tun. Sie haben eine Sprache, die aus Grunzlauten und Schreien besteht, und in Gefangenschaft hat man ihnen beigebracht, eine begrenzte Zahl menschlicher Worte zu verstehen und sich darin ausdrücken zu können. In seinem Buch »Unsere haarigen Vettern« beschreibt de Waal, wie es einer Gruppe von männlichen Schimpansen in einem Gehege in den Niederlanden gelingt, die Herrschaft über ihre Artgenossen zu erringen. Sie schließen Bündnisse, üben Verrat aneinander, argumentieren, betteln und umschmeicheln einander in einer Weise, die Machiavelli nicht fremd vorgekommen wäre. Sie scheinen sogar über einen gewissen Sinn für Humor zu verfügen. So schreibt de Waal in seinem jüngsten Buch, »The Ape and the Sushi Master«: »Wenn Gäste auf der Forschungsstation des Yerkes Primate Center in der 13 Nähe von Atlanta, wo ich tätig bin, eintreffen, dann suchen sie gewöhnlich meine Elefanten auf. Oft eilt dann unser wichtigster Störenfried, ein Weibchen mit Namen Georgia, zum Leitungshahn und füllt sich den Mund mit Wasser, ehe sie eintreffen. Wenn es notwendig ist, wartet Georgia einige Minuten lang mit geschlossenen Lippen, bis die Besucher in der Nähe sind, dann gibt es schrilles Gekreisch, Lachen, Sprünge, manchmal auch Stürze, wenn Georgia die Gäste plötzlich bespritzt. Einmal war ich mit Georgia in einer ähnlichen Situation. Sie hatte vom Hahn getrunken und schlich sich an mich heran. Ich blickte ihr direkt in die Augen, zeigte mit dem Finger aufsie und sagte auf holländisch: >Ich hab gesehen, was du gemacht hast!< Sie trat sogleich einen Schritt zurück, ließ etwas Wasser aus dem Mund laufen und schluckte den Rest herunter. Ich will damit keineswegs behaupten, daß sie die niederländische Sprache versteht, aber sie muß gemerkt haben, daß ich erkannt hatte, was sie beabsichtigte, und daß mit mir nicht leicht Schlitten fahren war. « Georgia konnte offensichtlich nicht nur Späße machen, sie brachte auch Enttäuschung zum Ausdruck, wenn sie erwischt wurde. Tatsachen dieser Art werden nicht nur immer wieder angeführt, um den Begriff der Tierrechte zu stützen, sie dienen auch dazu, den Anspruch des Menschen auf Einzigartigkeit und eine Sonderstellung zu hinterfragen. Einige Wissenschaftler sind darauf aus, traditionellen Ansprüchen auf menschliche Würde ihren Nimbus zu nehmen, besonders wenn diese sich auf religiöse Argumente stützen. Wie sich im neunten Kapitel zeigen wird, spricht immer noch sehr viel für die Idee der Menschenwürde, doch ist nicht zu leugnen, daß sehr viele Tiere eine Anzahl von wichtigen Eigenschaften mit den Menschen teilen. Menschen reden immer wieder gern rührselig von ihren »menschlichen Gemeinsamkeiten«, aber dabei beziehen sie sich in vielen Fällen nur auf ein gemeinsames animalisches Erbe. Elefanteneltern trauern allem Anschein nach beim Verlust ihrer Kinder und geraten in höchste Erregung, wenn sie die sterblichen Überreste eines anderen Elefanten finden. Von dort ist es nicht weit bis zu der Vorstellung, daß menschliche Eltern, die um ein verlorenes Kind trauern oder beim Anblick eines Leichnams Grauen verspüren, mit einem Elefanten etwas gemeinsam haben (und paradoxerweise liegt wohl hier der Grund dafür, daß wir Tierschutzvereinen »humanistische« Motive zubilligen). Aber wenn Tiere ein »Recht« haben, nicht übermäßig zu leiden, so hängen Natur und Grenzen dieses Rechts vollkommen von der empirischen Beobachtung dessen ab, was für ihre Art typisch ist, also von einem unabhängigen Urteil über ihre jeweilige Natur. Soviel ich weiß, hat sich nicht einmal der radikalste Tierrechtsaktivist für die Rechte von AidsViren und Kolibakterien ausgesprochen, die die Menschen Tag für Tag millionenfach zu vernichten versuchen. Wir denken nicht daran, diesen Lebewesen Rechte zuzugestehen, denn da sie kein Nervensystem besitzen, können sie mutmaßlich auch nicht leiden oder sich ihrer Lage bewußt sein. Wir neigen dazu, Kreaturen, die ein Bewußtsein besitzen, in dieser Hinsicht größere Rechte zuzuschreiben, weil sie wie wir Menschen imstande sind, sich Leiden vorzustellen sowie Furcht und Hoffnung zu verspüren. Eine Unterscheidung dieser Art kann etwa dazu dienen, die Rechte eines Salamanders anders zu sehen als jene eines Hundes - was die Watsons dieser Welt sehr erleichtern wird. 14 Doch selbst wenn wir die Tatsache akzeptieren, daß Tiere ein Recht haben, nicht unnötig zu leiden, gibt es doch einen ganzen Bereich von Rechten, die man ihnen nicht zugestehen kann, weil sie keine menschlichen Wesen sind. Wir würden nicht einmal daran denken, beispielsweise Lebewesen das Wahlrecht zu geben, die als Gruppe nicht imstande sind, die menschliche Sprache zu erlernen. Schimpansen können in einer Sprache miteinander kommunizieren, die für ihre Art typisch ist, und sie können eine sehr begrenzte Zahl von menschlichen Worten erlernen, wenn sie intensiv ausgebildet werden, aber sie können nicht die menschliche Sprache beherrschen, und sie verfügen schon gar nicht über eine umfassende menschliche Auffassungsgabe. Die Tatsache, daß es auch einige Menschen gibt, die die menschliche Sprache nicht beherrschen, bestätigt deren Relevanz für politische Rechte: Kinder besitzen kein Wahlrecht, weil sie als Gruppe nicht über die kognitiven Fähigkeiten eines durchschnittlichen Erwachsenen verfügen. In all diesen Fällen führt die gattungsspezifische Andersartigkeit zwischen nichtmenschlichen Lebewesen einerseits und Menschen andererseits zu einem gewaltigen Unterschied, in unserer Auffassung über ihre moralische Stellung. Schwarze und Frauen besaßen früher in den Vereinigten Staaten kein Wahlrecht, da sie angeblich nicht über die erforderlichen kognitiven Fähigkeiten verfügten, es angemessen auszuüben. Heute dürfen Schwarze und Frauen wählen, Schimpansen und Kinder dagegen nicht. Der Grund dafür liegt in dem, was wir empirisch über die kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten in jeder dieser beiden Gruppen wissen. Die Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppen garantiert nicht, daß die individuellen Eigenschaften dem Durchschnitt dieser Gruppen annähernd entsprechen (ich kenne eine Menge Kinder, die sich bei Wahlen klüger als ihre Eltern verhalten würden), aber für praktische Zwecke ist sie ein ausreichender Indikator. Was ein Propagandist der Tierrechte wie Peter Singer »Speziesismus« nennt, bedeutet daher nicht notwendigerweise ein auf Ignoranz und Eigeninteresse beruhendes Vorurteil von Menschen, sondern dahinter verbirgt sich ein Glaube an die menschliche Würde, der aufgrund empirisch gestützter Ansichten über die humanen Besonderheiten vertretbar erscheint. Wir haben dieses Thema in Zusammenhang mit der Diskussion über die menschliche Wahrnehmung angeschnitten. Aber wenn wir den Ursprung dieser moralischen Überlegenheit des Menschen finden wollen, die uns über alle Lebewesen stellt und uns untereinander als menschliche Wesen zu Gleichen macht, dann müssen wir mehr über diese Untergruppe von Eigenschaften der menschlichen Natur wissen, die nicht nur für unsere Gattung typisch sind, sondern überhaupt nur beim Menschen vorkommen. Nur dann werden wir wissen, was wir am stärksten gegen zukünftige Entwicklungen der Biotechnologie zu schützen haben. 15