mathematik 1 - FHDW / bib Portalseite

Werbung

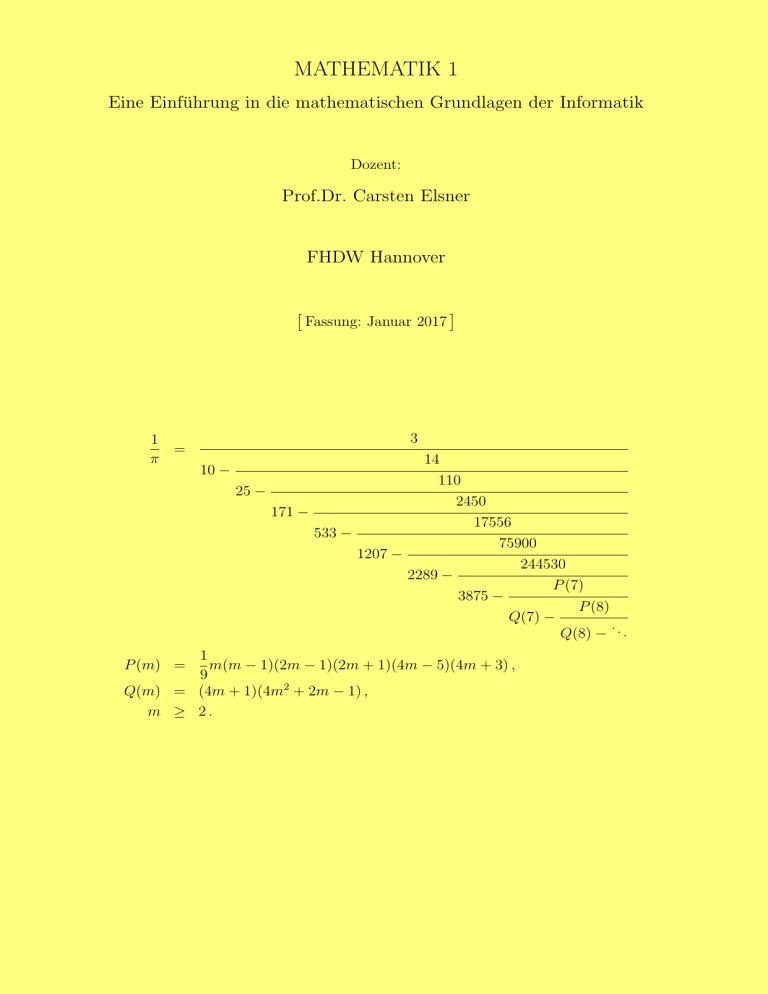

MATHEMATIK 1

Eine Einführung in die mathematischen Grundlagen der Informatik

Dozent:

Prof.Dr. Carsten Elsner

FHDW Hannover

1

=

π

Fassung: Januar 2017

3

10 −

14

110

25 −

2450

171 −

17556

533 −

75900

1207 −

244530

2289 −

P (7)

3875 −

P (8)

Q(7) −

.

Q(8) − . .

1

m(m − 1)(2m − 1)(2m + 1)(4m − 5)(4m + 3) ,

9

Q(m) = (4m + 1)(4m2 + 2m − 1) ,

m ≥ 2.

P (m) =

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

1

MATHEMATIK, Teil 1

Eine Einführung in die mathematischen Grundlagen der Informatik

Zusammenfassung

Wie der Titel bereits andeutet, werden in dieser Vorlesung mathematische Themen behandelt, die Bedeutung im Bereich der modernen Informatik gefunden haben. In diesem ersten Teil sind hauptsächlich Grundlagen aufgeführt. Im Hinblick auf die in der InformatikAusbildung angestrebten praktischen Bezüge werden aber bereits konkrete mathematische

Sätze erarbeitet. Da sich eine solche praxisorientierte Ausbildung zunächst an einer Programmierausbildung orientieren soll, in der weniger eine konkrete Programmiersprache als

vielmehr die grundlegenden Konzepte der Programmierung (die sog. Semantik ) vermittelt

werden, ist es das Ziel der Vorlesung, den dafür notwendigen mathematischen Apparat schnell

zu erarbeiten.

Nach der Einführung einiger fundamentaler Definitionen und Notationen aus dem Bereich

Logik und Mengenlehre werden die für ein tieferes Verständnis der Informatik notwendigen

Bereiche Relationen und Funktionen behandelt. Der praktisch orientierten Einführung der

natürlichen Zahlen folgt im zweiten Hauptteil der Begriff der Rekursion. Hier werden die

mathematischen Grundlagen für die in der Informatik übliche Definitionstechnik (z.B. für

Sprachen oder Funktionen) gelegt. Zusammen mit dem Begriff Ordnung werden dann einige

für die Programmsemantik wichtige Lehrsätze aufgestellt. Diese Vorlesung ermöglicht somit

ein frühzeitiges strukturelles Verständnis der wesentlichen Sachverhalte in der praktischen

Informatik.

Lernziele

Alle heute gängigen Programmiersprachen enthalten Kontrollstrukturen, die auf rekursiven

Definitionen beruhen. Die Festlegung syntaktisch korrekter Programmtexte basiert ebenfalls

auf rekursiven Definitionen. Das Ziel ist es daher, ein grundlegendes Verständnis für solche

Konstrukte zu bekommen. Dies kann erschöpfend und präzise nur durch die Kenntnis des

mathematischen Hintergrundes geschehen. Es soll aufgezeigt werden, daß die Mathematik

immer noch das einzige und wesentliche Hilfsmittel für solche Untersuchungen ist. Zusätzlich

ist es wichtig, Informatikern das kritische Betrachten von Artefakten in der Programmierung

(oder generell im Software-Engineering) aufzuzeigen. Diese Thematik kann im wesentlichen

unterteilt werden in einen syntaktischen Aspekt (Kann ein Compiler mein Programm verstehen? ) und in einen semantischen Aspekt (Arbeitet der Algorithmus korrekt? ).

Eine gute Programmierung führt nicht am Verständnis abstrakter Programmstrukturen vorbei: Man denke nur an Polymorphie in der objektorientierten Programmierung, an abstrakte

Datentypen in der Modellierung und an verallgemeinerte Strukturen im Datenbank-Design.

Ein weiteres wichtiges Ziel ist es daher, den Begriff der Abstraktion in der Informatik mathematisch zu fassen und die im Hintergrund stehenden Denkweisen zu verdeutlichen.

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

2

Literatur

Die in dieser Vorlesung behandelten mathematischen Themen findet man in zahlreichen

Büchern. Einen großen Teil des behandelten Stoffes findet man in

Peter Hartmann, Mathematik für Informatiker, 3.Auflage, Vieweg 2004, ISBN 3-528-23181-5.

und (neben vielen anderen Dingen) in

H. Ehrig, B. Mahr, F. Cornelius, M. Große-Rhode, P. Zeitz, Mathematisch-strukturelle Grundlagen der Informatik , 2.Auflage, Springer 2001, ISBN 3-540-41923-3.

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

3

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen

5

1.1 Logik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.2 Die Technik des Beweisens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

1.3 Quantoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1.4 Mengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

1.5 Konstruktion neuer Mengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

2 Relationen und Funktionen

27

2.1 Relationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

2.2 Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2.3 Spezielle Funktionen in der Informatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

2.4 Äquivalenzrelationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

3 Induktion

51

3.1 Einfache Induktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

3.2 Induktiv definierte Mengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

3.3 Strukturelle Induktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

3.4 Rekursiv definierte Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

4 Ordnungen

68

4.1 Partielle und totale Ordnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

4.2 Spezielle Elemente partiell geordneter Mengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

4.3 Funktionen auf partiell geordneten Mengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

4

Literatur.

• Peter Fejer & Dan Simovici: Mathematical Foundations of Computer Sciences, Springer

(1990).

• Martin Gardner: Gotcha, dtv.

• Paul R. Halmos: Naive Mengenlehre, Vandenhoeck & Ruprecht (1994).

• Peter Hartmann: Mathematik für Informatiker, Vieweg (2004).

• H. Ehrig, B. Mahr, F. Cornelius, M. Große-Rhode, P. Zeitz: Mathematisch-strukturelle

Grundlagen der Informatik , 2.Auflage, Springer (2001).

• Guido Walz: Mathematik für Fachhochschule, Duale Hochschule und Berufsakademie,

Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg (2011), ISBN 978-3-8274-2521-8.

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

5

1 Grundlagen

Die mathematische Logik und die Mengenlehre stellen die Hilfsmittel bereit, mit denen dann

später die Probleme und Sachverhalte der Informatik universell formuliert und verstanden

werden können. Es werden daher in diesem Kapitel grundlegende Definitionen und Notationen aus der Logik und Mengenlehre aufgestellt.

1.1 Logik.

Die im folgenden eingeführte Logik stellt ein mathematisches Modell für ein präzises Argumentieren und Ableiten von wahren Aussagen zur Verfügung. Die Aussage ist der zentrale

Begriff in der Logik. Aussagen sind Wahrheitswerte zugeordnet: eine Aussage ist entweder

wahr oder falsch. Eine dritte Alternative gibt es nicht; man spricht auch von zweiwertiger

Logik . Die folgenden Beispiele sind Aussagen:

• 3+3 = 6

• Die Erde ist eine flache Scheibe.

• Wenn Java eine Insel ist, dann ist Pascal ein Ozean.

Mit Aussagen, die für sich alleine stehen, kann man noch nicht viel anfangen. Erst durch das

Kombinieren von Aussagen mit Hilfe von Operationen wird der Aussagenkalkül zu einem

mächtigeren Instrument. Das dritte Beispiel in der obigen Aufzählung stellt eine solche Aussagenkombination dar. Es handelt sich nämlich um die Kombination zweier Aussagen mittels

Wenn . . . , dann . . . . Es wird jetzt u.a. gezeigt, wie man eine solche Operation formalisiert

und wie man ihren Wahrheitswert ermittelt.

Die fünf wichtigsten Operationen mit Aussagen heißen Konjunktion ( und“), Alternative

”

( oder“), Negation ( nicht“), Implikation ( Wenn . . . , dann . . .“) und Äquivalenz ( Ge”

”

”

”

nau dann, wenn “). Die Schreibweisen für diese Operationen entnimmt man der folgenden

Tabelle, in der A und B irgendwelche Aussagen bezeichnen.

Name

Konjunktion

Alternative

Negation

Implikation

Äquivalenz

Sprechweise

A und B

A oder B

Nicht A

Wenn A, dann B

A genau dann, wenn B

Schreibweise

A∧B

A∨B

¬A

A =⇒ B

A ⇐⇒ B

Besonders übersichtlich werden Operationen auf Aussagen durch Wahrheitstafeln. Das sind

Tabellen, in denen für jede Operation und jeden möglichen Wahrheitswert der beteiligten

Aussagen aufgeschrieben ist, welchen Wahrheitswert die durch die Operation neu entstandene Aussage hat. So erhält man für die fünf oben definierten Operationen folgende Wahrheitstafel:

A

B

A ∧ B A ∨ B ¬A

A =⇒ B A ⇐⇒ B

wahr wahr wahr

wahr

falsch wahr

wahr

wahr falsch falsch wahr

falsch falsch

falsch

falsch wahr falsch wahr

wahr wahr

falsch

falsch falsch falsch falsch wahr wahr

wahr

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

6

Die Wahrheitswerte für die Operationen ∧, ∨ und ¬ bedürfen keiner weiteren Erläuterungen.

Es ist jedoch einiges zur Implikation zu sagen. Bei einer Implikation A =⇒ B heißt die

Aussage A die Hypothese und die Aussage B die Folgerung. Man sagt dann auch kurz: Aus

A folgt B. In dem Satz

Wenn es morgen regnet, werde ich zu Hause bleiben.“

(*)

”

ist also der Teil vor dem Komma die Hypothese und der Teil nach dem Komma ist die

Folgerung. Umgangssprachlich etwas holprig, aber mathematisch korrekt könnte man diesen

Satz auch folgendermaßen formulieren: Aus Regen am nächsten Tag folgt, daß ich zu Hause

”

bleibe.“Es ist klar, daß diese Gesamtaussage wahr ist, wenn sowohl die Aussage der Hypothese A ( Morgen regnet es.“) als auch die Aussage der Folgerung B ( Ich werde zu Hause

”

”

bleiben.“) wahr ist. Ebenso sieht man leicht ein, daß die Gesamtaussage falsch ist, wenn

zwar die Hypothese A wahr, aber die Folgerung B falsch ist (Der Satz Wenn es morgen

”

regnet, werde ich das Haus verlassen.“widerspricht offensichtlich dem obigen Satz (*)). Es

ist aber etwas kniffliger einzusehen, warum die Implikation A =⇒ B eine wahre Aussage ist,

wenn die Hypothese A falsch ist, und zwar unabhängig davon, ob die Folgerung B wahr oder

falsch ist. Es werden nämlich beide Aussagen

Wenn es morgen nicht regnet, werde ich zu Hause bleiben.“

”

und

Wenn es morgen nicht regnet, werde ich das Haus verlassen.“

”

als wahr angesehen, da sie nicht im Widerspruch zur Aussage in (*) stehen. Die Folgerung

von A auf B ist nämlich nur dann bindend, wenn die Hypothese wahr ist.

Die Äquivalenz zweier Aussagen ist nichts anderes als eine Abkürzung für die Aussage

Wenn A dann B“ und

Wenn B dann A“

”

”

Formalisieren kann man diese Aussage folgendermaßen:

( (A =⇒ B) ∧ (B =⇒ A) )

=

(A ⇐⇒ B) .

Man beachte, daß hier das Gleichheitszeichen ’=’ die Bedeutung der semantischen Gleichheit

zweier Aussagen hat. Das bedeutet: Zwei Aussagen C und D sind gleich (C = D), wenn sich

bei jeder Belegung aller in C und D vorkommenden Aussagen mit Wahrheitswerten für

die Aussagen C und D stets der gleiche Wahrheitswert ergibt. Die oben vorgenommene

Klammerung innerhalb von Aussagen gibt eine Auswertereihenfolge vor: Die Aussagen in

den Klammern werden immer zuerst ausgewertet.

Ziel ist es nun, die wichtigsten aussagenlogischen Gesetze aufzustellen. Diese Gesetze werden

hauptsächlich zur Vereinfachung von logischen Aussagen verwendet. Diese Vorgehensweise

soll zunächst an einem Beispiel verdeutlicht werden.

Beispiel 1.1 In einem Programm steht die folgende Anweisungssequenz:

if ((x > 0) and (y ≤ 6)) or ((x > 0) and (y > 6))

then ** do something**

else ** do something else**

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

7

Wann wird nun der ’then’ - Teil und wann der ’else’ - Teil ausgeführt? Dies kann man mit

einer Wahrheitstafel ermitteln:

x>0

wahr

wahr

falsch

falsch

y ≤ 6 y > 6 Wahrheitswert der ’if ’ - Bedingung

wahr falsch

wahr

falsch wahr

wahr

falsch

wahr falsch

falsch wahr

falsch

Offensichtlich ist der Wahrheitswert der ’if ’ - Bedingung garnicht vom Wahrheitswert der

Aussage y ≤ 6 abhängig; kurz: die ’if ’ - Bedingung hängt nur vom Wahrheitswert der Aussage

x > 0 ab.

Für solche Vereinfachungen lassen sich nun allgemeine Regeln aufstellen. Einige solcher Regeln sind im folgenden Satz zusammengefaßt. Der Beweis dieser Regeln geschieht jeweils

durch Ausprobieren aller Kombinationen von Wahrheitswerten.

Satz 1.1 (Aussagenlogische Grundregeln)

Für alle Aussagen A, B und C gelten die folgenden Gesetze.

A∧B =B∧A

A∨B =B∨A

A ∧ (B ∧ C) = (A ∧ B) ∧ C

A ∨ (B ∨ C) = (A ∨ B) ∨ C

A ∧ (B ∨ C) = (A ∧ B) ∨ (A ∧ C) A ∨ (B ∧ C) = (A ∨ B) ∧ (A ∨ C)

A ∧ wahr“ = A

A ∨ falsch“ = A

”

”

A ∧ falsch“ = falsch“

A ∨ wahr“ = wahr“

”

”

”

”

(A =⇒ B) = (¬B =⇒ ¬A)

(Kommutativgesetze)

(Assoziativgesetze)

(Distributivgesetze)

(Neutrale Elemente)

(Konstante Funktion)

(Kontraposition)

Mit diesen Regeln wird noch einmal die Vereinfachung der ’if’ - Bedingung aus Beispiel 1.1

vorgenommen. Unter Anwendung des Distributivgesetzes kommt zunächst:

(x > 0 ∧ y ≤ 6) ∨ (x > 0 ∧ y > 6) = (x > 0) ∧ (y ≤ 6 ∨ y > 6) .

Da die Aussage (y ≤ 6 ∨ y > 6) offensichtlich immer wahr ist, erhält man weiter mit der

Regel für neutrale Elemente:

(x > 0 ∧ y ≤ 6) ∨ (x > 0 ∧ y > 6) = (x > 0) ∧ wahr“ = (x > 0) .

”

Auch der nun folgende Satz enthält aussagenlogische Grundregeln. Wegen ihrer Bedeutung

werden diese Regeln in einem gesonderten Satz aufgeführt.

Satz 1.2 (De Morgansche Regeln)

Es seien A und B beliebige Aussagen. Dann gilt:

¬(A ∧ B) = ¬A ∨ ¬B

(1.1)

¬(A ∨ B) = ¬A ∧ ¬B

(1.2)

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

8

Auch diese beiden Aussagen beweist man leicht, indem man alle vier Kombinationen von

Wahrheitswerten für A und B durchprobiert. Eine Anwendung von Satz 1.2 findet man im

folgenden Beispiel.

Beispiel 1.2 In einem Programm steht die Anweisungssequenz

if (not (x > 0) and not (y > x))

then ** do Anweisung 1**

else ** do Anweisung 2**

Man stellt nun fest, daß das Programm auch nach Weglassen der Anweisung 1 immer korrekt

läuft. Also tritt stets die Negation der in der ’if ’ - Abfrage stehenden Aussage ein. Wegen

(1.1) gilt nun

¬(¬A ∧ ¬B) = A ∨ B ,

und deshalb kann man das Programm mittels

if (x > 0 or y > x)

vereinfachen.

then ** do Anweisung 2**

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

9

1.2 Die Technik des Beweisens.

In diesem Abschnitt geht es um die Technik des Ableitens von wahren Aussagen. Beweise

und logische Argumentation sind nicht immer etwas Abstraktes und nicht nur eine Domäne

der Mathematiker. Das zeigt das folgende Beispiel aus der Finanzmathematik.

Jemand behauptet, ein Kapital von 1000 Euro, das sich über mindestens 20 Jahre mit einem

Zinssatz von 5% verzinst, ist am Ende der Laufzeit auf mindestens 2000 Euro angewachsen.

Ist diese Aussage nun wahr oder falsch? Im ersten Schritt wird man diese Aussage erst einmal

für die erwähnten Zahlen formalisieren; dadurch erhält man:

1000 · (1, 05)20 ≥ 2000 .

(1.3)

Es entsteht also keine formale Identität, sondern eine Ungleichung. Diese Ungleichung kann

man durch 1000 teilen. Dadurch wird sie einfacher und es zeigt sich, daß die Aussage auch

unabhängig vom Startkapital von 1000 Euro formuliert werden kann. Allerdings wurde oben

mehr behauptet als nur die Gültigkeit der Ungleichung (1.3), von deren Richtigkeit man sich

ja leicht mit dem Taschenrechner überzeugen kann. Es hieß aber mindestens zwanzig Jahre.

Tatsächlich lautet in Erweiterung von (1.3) die Behauptung:

Für alle natürlichen Zahlen n gilt: (n ≥ 20 =⇒ 1, 05n ≥ 2) .

(1.4)

Wir müssen hier eine Aussage für unendlich viele natürliche Zahlen n nachweisen, nämlich

für alle, die größer oder gleich 20 sind. Nun wird man allein durch praktische Erfahrung

natürlich einwenden, daß sich die Behauptung in (1.4) sofort ergibt, wenn man sie für die

Mindestlaufzeit von 20 Jahren nachgerechnet hat. Aber man bedenke, daß man hier erstens

bereits die Gültigkeit eines mathematischen Arguments (nämlich eine gewisse Monotonie der

Exponentialfunktion und die Transitivität der Relation ’≥’) vorausgesetzt hat, und daß es

zweitens nicht darum geht, möglichst schnell die Behauptung in (1.4) nachzuweisen. Vielmehr

soll an diesem (einfachen) Beispiel eine allgemeine Beweistechnik demonstriert werden.

Da wir die Aussage in (1.4) nicht für alle unendlich vielen natürlichen Zahlen n nachrechnen

können, muß man stichhaltig argumentieren. Ein Beweis ist nun nichts anderes als eine

logisch korrekte kausale Kette von Aussagen. Was das im konkreten Fall bedeutet wird

gleich klar werden. Da man mit einem Beweis jedoch immer nur die Richtigkeit einer Aussage

nachweisen kann, muß man sich zunächst entscheiden, was man beweisen will: die Aussage

oder ihre Negation (Es könnte ja auch sein, daß die Behauptung in (1.4) falsch ist!). Im

vorliegenden Fall entscheiden wir uns aber für den Beweis der Aussage selbst.

Formal besteht ein Beweis nur aus zwei Teilen:

Teil 1 Man schreibe die Hypothese(n) aus der Aussage auf. Dadurch erhält man eine

Aussage A.

Teil 2 Man finde Aussagen A1 , A2 , . . . , Ak , für die folgendes gilt:

(i)

(ii)

A1 = A ,

Ak ist die zu beweisende Folgerung ;

Die Implikationskette A1 =⇒ A2 =⇒ . . . =⇒ Ak ist wahr.

Da man die Aussagen A2 , . . . , Ak−1 noch finden muß, kann man Teil 2 als den kreativen Teil

des Beweises bezeichnen.

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

10

Im vorliegenden Beispiel besteht Teil 1 aus dem Hinschreiben der folgenden Hypothese: A1

ist die Aussage:

Sei n ≥ 20 eine beliebig gewählte natürliche Zahl.

(1.5)

Nun folgt der kreative Teil. Es muß also eine Idee her, wie man weitermachen kann. Dazu

sollte man kurz innehalten und auf den Kontext des Problems schauen, um eine möglichst

gute Abschätzung des Wertes von 1, 05n nach unten zu bekommen, um den es in der Behauptung ja geht. Hierfür ist nun die folgende Überlegung hilfreich: Wenn sich ein Kapital

jährlich mit 5% verzinst, dann muß schon nach zwei Jahren mehr vorhanden sein, als wenn

man jedes Jahr nur 5% des Anfangskapitals hinzuaddiert. Man berücksichtigt also nur die

Verzinsung des Anfangskapitals und vernachlässigt den Zinseszinseffekt. Formal lautet das

Ergebnis dieser Überlegung:

Für alle natürlichen Zahlen n ≥ 1 gilt: (1, 05)n ≥ 1 + 0, 05 · n .

(1.6)

Wir haben mit (1.5) und (1.6) nun zwei Ungleichungen erhalten, die wir wegen der Transitivität der Relation ’≥’ miteinander kombinieren können. Daher führt der nächste Beweisschritt zu der Aussage:

Da x ≥ y ∧ y ≥ z =⇒ x ≥ z immer wahr ist, folgt aus (1.5) und (1.6):

(1, 05)n ≥ 1 + 0, 05 · 20 = 2 .

(1.7)

Eine aus dem Hintereinanderschreiben der Aussagen (1.5), (1.6) und (1.7) bestehende kausale

Kette beweist also präzise die gewünschte Aussage. Die folgende formale Darstellung des

Beweises zeigt noch einmal, daß es sich dabei wirklich um eine Implikationskette handelt.

Man beachte, daß jede Teilimplikation für sich eine wahre Aussage darstellt, weil immer

wieder aus einer wahren Hypothese eine wahre Folgerung gezogen wird!

n ≥ 20

=⇒ n ≥ 20 ∧ (Für alle n ≥ 1 gilt: (1, 05)n ≥ 1 + 0, 05 · n)

=⇒ n ≥ 20 ∧ (Für alle n ≥ 1 gilt: (1, 05)n ≥ 1 + 0, 05 · n)

∧ (Für alle reellen Zahlen x, y, z gilt: (x ≥ y ∧ y ≥ z =⇒ x ≥ z))

=⇒ 1 + 0, 05 · n ≥ 1 + 0, 05 · 20 ∧ (Für alle n ≥ 1 gilt: (1, 05)n ≥ 1 + 0, 05 · n)

∧ (Für alle reellen Zahlen x, y, z gilt: (x ≥ y ∧ y ≥ z =⇒ x ≥ z))

=⇒ (1, 05)n ≥ 1 + 0, 05 · 20

=⇒ (1, 05)n ≥ 1 + 0, 05 · 20 ∧ 1 + 0, 05 · 20 = 2

=⇒ (1, 05)n ≥ 2 .

Zumindest das formale Schema von Beweisen orientiert sich immer an diesem Muster. Allerdings werden in der Praxis nicht alle Zwischenschritte in dieser Ausführlichkeit hingeschrieben. Vieles wird nämlich beim Leser des Beweises als bekannt vorausgesetzt; zu viele

notierte Zwischenschritte würden die Beweise unübersichtlich machen. Ist ein Beweis beendet, wird dies mit einem vorab vereinbarten Zeichen angezeigt. Wir haben hier das Quadrat

gewählt.

Bei dem obigen Beispiel weisen wir noch auf die Tatsache hin, daß die Ungleichung 1, 05n ≥ 2

unter der allgemeinen Voraussetzung n ≥ 10 offensichtlich falsch ist (Für n = 10, 11, 12, 13,

14 gilt die Ungleichung nicht!). Was wäre unter der Voraussetzung n ≥ 10 geschehen? Man

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

11

hätte beliebig lange aus der Hypothese (n ≥ 10) Folgerungen ziehen können, ohne jemals auf

die Aussage 1, 05n ≥ 2 zu stoßen. Dies erklärt sich dadurch, daß niemals eine falsche Aussage

aus einer wahren Aussage folgen kann (Man beachte die zweite Zeile in der Wahrheitstafel

für die Implikation ’=⇒’, Seite 4). Wenn man sehr lange erfolglos versucht hat, aus einer

Hypothese eine Folgerung abzuleiten, sollte man vielleicht auch einmal versuchen, die gegenteilige Aussage zu beweisen. Wie man eine gegenteilige Aussage formal korrekt formuliert,

wird im nächsten Abschnitt 1.3 erläutert.

Eine häufig verwendete Beweistechnik soll jetzt behandelt werden, die nicht nur in vielen

theoretischen Beispielen hilfreich ist, sondern auch als Denkmodell in zahlreichen praktischen

Tätigkeiten in der Informatik vorkommt. Mit den Wahrheitstafeln auf Seite 4 findet man

leicht die Identität

(A =⇒ B) = (¬A ∨ B) ,

indem man alle vier Kombinationen von Wahrheitswerten für A und B durchprobiert. Zusammen mit der De Morganschen Regel (1.1) ergibt sich weiter

(A =⇒ B) = ¬(A ∧ ¬B) .

(1.8)

Diese Gleichung wird nun folgendermaßen für Beweise angewendet: Um eine Implikation

A =⇒ B zu beweisen, schreibt man zunächst wieder (wie in Teil 1 eines Beweises gefordert)

die Hypothese A auf. Zusätzlich nimmt man dann noch an, daß ¬B gilt, daß also die eigentlich zu beweisende Behauptung falsch ist. Gelingt es nun zu zeigen, daß diese Konjunktion

(nämlich die Aussage A∧¬B) falsch ist, so hat man wegen (1.8) die Richtigkeit von A =⇒ B

bewiesen. Man wird dann beim Herleiten weiterer Aussagen aus A ∧ ¬B auf eine Situation stoßen, die erkennbar nicht möglich bzw. widersprüchlich ist. Die ganze Vorgehensweise

nennt man einen Beweis durch Widerspruch.

Dieses Verfahren soll an einem Beispiel erläutert werden. Die alten Griechen glaubten irrtümn

darstellen lassen, wobei n und

lich, daß sich alle positiven Zahlen in Gestalt eines Bruches m

m > 0 für teilerfremde natürliche Zahlen stehen. Insbesondere sollte auch die Länge der

Diagonale in einem Quadrat mit der Seitenlänge 1 durch einen solchen Bruch ausgedrückt

n

benennen, die die Gleichung

werden können. Doch niemand konnte eine Zahl der Gestalt m

2

x = 2 löst und damit die Länge der Diagonale im Quadrat beschreibt. Woran liegt das?

Wir werden die Richtigkeit des folgenden Lehrsatzes zunächst mit dem Beweisprinzip durch

Widerspruch nachweisen.

Satz 1.3 Ist p eine Primzahl, so besteht für alle natürlichen Zahlen n und m > 0 die

Ungleichung

2

n

6= p .

m

Ist dieser Satz bewiesen, so wenden wir ihn insbesondere für die Primzahl p = 2 an und

haben damit das Diagonalenproblem der alten Griechen gelöst: Die Länge der Diagonale im

Einheitsquadrat wird nicht durch eine rationale Zahl beschrieben!

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

12

Beweis: Es sei p eine beliebige Primzahl. Zusätzlich wird nun angenommen, daß es teilerfremde natürliche Zahlen n und m > 0 gibt, die eine Darstellung

2

n

= p

(1.9)

m

zulassen; dies ist nun genau die gegenteilige Aussage von dem, was zu beweisen ist. Wenn die

Zahlen m und n teilerfremd sind, so sind auch die Zahlen m2 und n2 teilerfremd, denn durch

das Quadrieren sind keine neuen Primteiler bei m und n hinzugekommen. Die Gleichung in

(1.9) wird nun umgestellt:

n2 = p · m2 .

(1.10)

Hieraus liest man ab, daß p ein Teiler der Zahl n2 ist. Da nun n2 eine Quadratzahl ist, kommen

alle Primteiler (und insbesondere der nachgewiesene Primteiler p) mindestens zweimal in der

Primfaktorzerlegung vor. So ist beispielsweise 36 = 62 = (2 · 2) · (3 · 3). Daher existiert eine

natürliche Zahl k mit der Eigenschaft

n2 = p2 · k .

(1.11)

Aus (1.10) und (1.11) folgt durch Gleichsetzen über n2 die Gleichung p · m2 = p2 · k. Teilt

man diese Gleichung einmal durch p, so erhält man

m2 = p · k .

Damit ist p aber auch ein Primteiler von m2 . Insgesamt haben wir nun nachgewiesen, daß

p sowohl ein Primteiler von m2 als auch von n2 ist. Andererseits hatten wir aber m2 und

n2 bereits als teilerfremd erkannt. Damit liegt ein Widerspruch vor, der den Satz (unter

Berufung auf (1.8)) beweist.

Warum ist diese doch befremdliche Argumentation legitim? Es wurde doch aus einer (wie

sich ja nun im Nachhinein herausstellte) falschen Aussage, nämlich aus der Annahme der

n 2

) = p, eine andere falsche Aussage, nämlich

Existenz natürlicher Zahlen n und m mit ( m

(n2 und m2 sind teilerfremd)

∧

(p ist zugleich ein Teiler von n2 und von m2 ) ,

hergeleitet. Diese Argumentation ist genau deshalb erlaubt, weil die Implikation A =⇒

B auch dann eine wahre Aussage ist, wenn A und B beide falsch sind (Man beachte die

Wahrheitstafel auf Seite 4!). Man kann dies auch anders formulieren: Wenn man davon

ausgeht, daß die Argumentationskette im Beweis korrekt ist, so muß die Annahme falsch

sein. Denn wäre sie wahr, hätte sich aus etwas Wahrem durch korrektes Schließen etwas

Falsches ergeben. Dies ist aber gerade, wie man wieder aus der Wahrheitstafel abliest, nicht

korrekt.

1.3 Quantoren.

Häufig enthalten Aussagen Formulierungen wie ’für alle . . . ’ oder ’es gibt . . . ’. Diese

Festlegungen nennt man Quantoren. Beispielsweise lautete die Behauptung in (1.6):

Für alle natürlichen Zahlen n ≥ 1 gilt: (1, 05)n ≥ 1 + 0, 05 · n .

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

13

Wie bei den im vorigen Abschnitt erläuterten Beweistechniken erwähnt, ist es in manchen

Fällen wichtig, Aussagen zu negieren, etwa um in einem Beweis durch Widerspruch das Gegenteil einer Aussage formulieren zu können. Als Hilfsmittel zur Formalisierung von Aussagen

und ihrer Negation werden die folgenden Symbole eingeführt:

∀

∃

bedeutet

bedeutet

’für alle’

’es gibt’

Bisher wurden Aussagen etwa kurz mit A notiert. Aussagen, die noch zusätzlich von einem

Parameter x abhängen, werden künftig mit A(x) bezeichnet. Dabei versteht man unter x

einen Platzhalter für einen beliebigen Wert, z.B. für eine Zahl, für eine Zeichenkette oder auch

für einen Wahrheitswert. Wenn die Aussage von mehreren Parametern x, y, z, . . . abhängt,

schreiben wir entsprechend A(x, y, z, . . . ). Die oben eingeführten Quantoren - Symbole werden dann in folgender Weise verwendet:

Symbolik

∀ x : A(x)

∃ x : B(x)

Sprechweise

Für alle x gilt die Aussage A(x)

Es gibt ein x, für das die Aussage B(x) gilt

Mit diesen neuen Symbolen können Aussagen leicht formal negiert werden. Eine Aussage

A(x) gelte zuerst für alle möglichen Werte von x. Das Gegenteil dieser Aussage (also ihre Negation ¬(∀ x : A(x))) besagt dann offensichtlich, daß es ein gewisses x gibt, für das

die Aussage A(x) nicht gilt (aber nicht, daß die Aussage A(x) für alle möglichen x nicht

gilt!!). Gilt umgekehrt eine Aussage B(x) für ein gewisses x, so besteht hier die Negation

(¬(∃ x : B(x))) offensichtlich in der Aussage, daß B(x) für alle x falsch ist.

Besteht eine Aussage aus einer Gleichung oder Ungleichung, so wird meist auf die Voranstellung des Allquantors ∀ verzichtet und der Gültigkeitsbereich der Gleichung bzw. Ungleichung

in Klammern angefügt.

Beispiele:

1.) (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

(a, b ∈ R) .

Gelesen: ’Die Gleichung ... gilt für alle reellen Zahlen a und b’.

2.) (1 + x)n ≥ 1 + nx

(x ≥ −1 , n ∈ N) .

Gelesen: ’Die Ungleichung ... gilt für alle reellen Zahlen x ≥ −1 und für alle natürlichen

Zahlen n’.

Wir können nun formal Aussagen negieren:

Satz 1.4 (Negation von Aussagen, die Quantoren enthalten)

Für beliebige Aussagen A(x) und B(x) gelten die Identitäten

¬(∀ x : A(x) ) = ∃ x : ¬A(x)

¬(∃ x : B(x) ) = ∀ x : ¬B(x)

Man beachte die Analogie zu den De Morganschen Regeln!

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

14

Beispiel 1.3 Nach der Entwicklung einer Software - Anwendung werden Testfälle durchgeführt, mit denen die Korrektheit der neuen Programme verifiziert werden soll. Nachdem

die Testfälle durchgeführt wurden, machten die Tester folgende Aussage:

’In jedem Testfall gibt es eine Programmeingabe, mit der das Programm nicht funktioniert.’

Die Entwickler versuchen nun die Situation so zu korrigieren, daß nach der Veränderung

der Programme die Negation der obigen Aussage eintritt. Diese lautet aber nun gemäß Satz

1.4:

’Es gibt einen Testfall, so daß bei jeder Programmeingabe das Programm funktioniert.’

Ob jetzt die Software fehlerfrei funktioniert, überlassen wir dem Glauben des Lesers.

In manchen Fällen ist auch der Gebrauch der folgenden Existenzquantoren sinnvoll:

∃∞

bedeutet: ’Es gibt unendlich viele’ ,

∃1

bedeutet: ’Es gibt genau ein’

Beispiel 1.4 Ein berühmter Satz aus der Zahlentheorie (bewiesen im 20.Jh.) lautet: Jede

hinreichend große ungerade Zahl ist als Summe von drei Primzahlen darstellbar. Formal

lautet diese Aussage:

∃ n0 ∈ N ∀ n ∈ N (n ≥ n0 ∧ n ≡ 1 mod 2) ∃ p1 , p2 , p3 ∈ P : n = p1 + p2 + p3 .

Die Negation dieser Aussage lautet zunächst formal:

∀ n0 ∈ N ∃ n ∈ N (n ≥ n0 ∧ n ≡ 1 mod 2) ∀ p1 , p2 , p3 ∈ P : n 6= p1 + p2 + p3 .

Mit der ∃∞ - Schreibweise können aber die beiden ersten Quantoren in dieser Negation

zusammengefaßt werden zu:

∃∞ n ∈ N (n ≡ 1 mod 2) ∀ p1 , p2 , p3 ∈ P : n 6= p1 + p2 + p3 .

Dies lautet jetzt umgangssprachlich: ’Es gibt unendlich viele ungerade natürliche Zahlen n,

die nicht als Summe dreier Primzahlen darstellbar sind.’

1.4 Mengen.

Die Konzepte der Mengenlehre bilden nicht nur das Fundament der modernen Mathematik,

sondern auch das der Informatik. Der Informatiker betreibt die Mengenlehre nicht als eine

exotische Wissenschaft. Vielmehr hat er hiermit ein grundlegendes Hilfsmittel für viele Disziplinen an der Hand, wie Datenbank-Design, Programmiersprachen oder objektorientierte

Modellierung.

Was ist nun eine Menge? Der Mathematiker Georg Cantor (1845 - 1918) versuchte mit

Mengen einen gemeinsamen Begriff für verschiedene Objekte der realen Welt oder unserer

Vorstellung zu schaffen. Die Objekte selbst nennt man Elemente der Menge. In diesem Sinne

ist eine Menge nichts anderes als eine Sammlung von Objekten, nämlich den Elementen der

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

15

Menge. Ist nun eine Menge S gegeben, so kann man entscheiden, ob ein gegebenes Element

a in der Menge S enthalten ist oder nicht 1 . Man sagt dann, ’a ist in S enthalten’ oder ’a

ist nicht in S enthalten’. Kommt a in der Menge S vor, schreibt man

a ∈ S.

Ist a nicht in der Menge S enthalten, notiert man das mit

a 6∈ S .

Ein wichtiges Beispiel für die Verwendung dieser Mengenschreibweisen ist die Deklaration

von Zahlbereichen durch Datentypen in verschiedenen Programmiersprachen:

Beispiel 1.5 In der Programmiersprache Java wird durch den Datentyp int die Menge I

aller ganzen Zahlen im Bereich von −231 bis 231 − 1 dargestellt. Die Deklaration

int zahl

(1.12)

legt dann zahl als ein (zunächst nicht näher bestimmtes, also noch nicht mit einem bestimmten Wert belegtes) Element der Menge I fest. In Visual Basic wird die gleiche Deklaration

mit der Syntax

dim zahl As Integer

(1.13)

ausgedrückt. Die Bedeutung der beiden durch (1.12) und (1.13) notierten Deklarationen ist

aber in beiden Fällen gleich, nämlich

zahl ∈ I .

Durch dieses Beispiel wird auch folgendes klar:

Die mathematische Notation ist ein von jeder Programmiersprache unabhängiges

Hilfsmittel, die Semantik eines Programms aufzuschreiben.

Hiermit erhält man insbesondere auch die Möglichkeit, gleichartige semantische Aspekte

einer Programmiersprache zu vergleichen, indem man die Sprache der Mathematik als ’Meta

- Sprache’ verwendet.

Mengen können auf zwei Arten beschrieben werden. Die erste Methode besteht darin, die

Elemente der Menge explizit aufzuführen. Besteht eine Menge S aus genau den Elementen

x1 , x2 , . . . , xn , so notiert man die Menge mit

S = { x1 , x2 , . . . , xn } .

1

S steht für das englische Wort set. Dieser Buchstabe wird häufig für den Namen einer Menge verwendet.

Generell werden im folgenden Mengen meist mit Großbuchstaben und Elemente mit kleinen Buchstaben

bezeichnet.

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

16

Kann man nicht alle Elemente einer Menge aufschreiben, weil es zu viele oder unendlich

viele Elemente sind, so deutet man die nicht notierten Elemente durch Punkte ’. . . ’ an,

wenn daraus intuitiv ersichtlich ist, welches die fehlenden Elemente sind. Beispielsweise wird

die Menge der natürlichen Zahlen durch

{ 0, 1, 2, 3, . . . }

beschrieben und mit dem Buchstaben N abgekürzt. Auch würde niemand die 232 Elemente

der Menge I aus Beispiel 1.5 einzeln hinschreiben; man notiert I durch

I = { −231 , −231 + 1, . . . , 231 − 2, 231 − 1 } .

Bei der anderen Methode der Spezifikation einer Menge S verwendet man eine oder mehrere

definierende Bedingungen. Man benutzt dafür eine Aussage der Gestalt A(x) (vgl. Abschnitt

1.3), mit der die Elemente der Menge in folgendem Sinne beschrieben werden: ein Element

x ist genau dann in S enthalten, wenn A(x) wahr ist. Hierzu ein Beispiel:

Die Elemente der Menge S aller Quadratzahlen, die kleiner als 20 sind, kann man einerseits

alle hinschreiben. Man erhält

S = { 0, 1, 4, 9, 16 } .

Andererseits können diese Quadratzahlen aber auch durch die Aussage

A(x)

:= (’x ist eine Quadratzahl’ ∧ ’x ist kleiner als 20’)

= (x ∈ N ∧ x < 20 ∧ ∃ y ∈ N : y 2 = x )

beschrieben werden. Hiermit drückt man jetzt aus, daß ein Element x genau dann zu S

gehört, wenn A(x) wahr ist. Um auf diese Art und Weise eine Menge zu definieren, benutzt

man die folgende Notation:

S = {x | A(x) } = { x | x ∈ N ∧ x < 20 ∧ ∃ y ∈ N : y 2 = x } .

Der Kürze halber verwendet man häufig

anstelle von

S = {x | A(x) } = x| x ∈ X ∧ A0 (x)

die gleichwertige Schreibweise S = x ∈ X| A0 (x) , die die Aussage A(x) = (x ∈ X ∧ A0 (x))

hinsichtlich der Zugehörigkeit von x zu einer Obermenge X verkürzt. Damit haben wir im

vorigen Beispiel die kürzere Schreibweise

S = { x ∈ N | x < 20 ∧ ∃ y ∈ N : y 2 = x } .

Nun stehen die wesentlichen Schreibweisen für ein Werkzeug bereit, mit dessen Hilfe man

Mengen von Objekten notieren und schließlich ’weiterverarbeiten’ kann. Wir benutzen diese

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

17

Schreibweisen, um einige sehr wichtige Zahlmengen einzuführen:

N

N∗

P

Z

Z∗

Q

R

:= { 0, 1, 2, 3, . . . }

(Menge der natürlichen Zahlen mit 0)

:= { 1, 2, 3, . . . }

(Menge

der natürlichen Zahlen ohne 0)

:=

p | p ∈ N ∧ p ≥ 2 ∧ (p ≡ 0 mod k =⇒ k ∈ {1, p})

(Menge der Primzahlen)

:= { 0, ±1, ±2, ±3, . . . }

(Menge der ganzen Zahlen)

:= { ±1, ±2, ±3, . . . }

(Menge

der ganzen Zahlen ohne 0)

:=

q | ∃ a ∈ Z ∃ b ∈ Z∗ : q = a/b

(Menge der rationalen Zahlen)

:= Menge der rellen Zahlen

Leider stellt sich heraus, daß wir uns einige Probleme eingekauft haben, die mit der Allgemeinheit der obigen Definitionen zusammenhängen. Damit ist folgendes gemeint:

Die Elemente von Mengen können selbst wieder Mengen sein. Man führe nur etwa die Menge

S := { T | T ist eine Menge mit unendlich vielen Elementen }

ein. S ist eine Menge von Mengen. Es stellt sich nun die Frage, ob S (als Menge) selbst auch

zu der Menge aller Mengen gehört, die in S enthalten sind. Das ist hier offensichtlich der

Fall, denn S enthält ja selbst auch unendlich viele Elemente. Hierfür betrachte man nur die

unendlich vielen Mengen

Sn := { k ∈ N | k ist ein Vielfaches von n }

(n ∈ N ∧ n > 0) .

Jede dieser Mengen Sn besteht aus unendlich vielen Elementen und ist daher ein Element

T von S. Weiterhin sind für zwei verschiedene Primzahlen p und q die Mengen Sp und Sq

verschieden, weil p ∈ Sp , q ∈ Sq und p 6∈ Sq , q 6∈ Sp gilt, denn keine Primzahl ist ein

Vielfaches einer anderen Primzahl. Also ist die Aussage

S ∈ S

offensichtlich wahr. Mengen, die sich selbst enthalten, sind ziemlich kurios. Es wäre doch

erstrebenswert, solche kuriosen Mengen auszugrenzen und nur mit Mengen zu arbeiten, die

in dem Sinne ’normal’ sind, daß sie sich nicht selbst enthalten. Diese Menge N aller normalen

Mengen X wird demnach durch

N := { X | X 6∈ X }

(1.14)

definiert. Die obige Menge S gehört demnach nicht zu N ; es gilt also S 6∈ N . Leider sind

die fundamentalen Probleme damit immer noch nicht aus der Welt geschafft. Wir stellen

nämlich jetzt einmal die Frage, ob N selber eine normale Menge ist. Wir unterscheiden die

beiden möglichen Fälle:

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

18

Fall 1 : N ist eine normale Menge.

Dann gilt aufgrund der Definition von N , daß N ∈ N , denn N gehört ja zu den normalen

Mengen. Somit ist N = X für ein X, das in N vorkommt. Nun gilt aber für die Elemente

X von N , daß X 6∈ X, und daher haben wir N 6∈ N . Es hat sich ein Widerspruch ergeben.

Fall 1 kann also nicht eintreten!

Fall 2 : N ist keine normale Menge.

Jetzt haben wir N 6∈ N vorausgesetzt, was aber andererseits aufgrund der definierenden

Eigenschaft von N wiederum N ∈ N bedeutet (wieder für ein gewisses X = N mit X ∈ N ).

Auch hier tut sich ein Widerspruch auf! Auch Fall 2 kann nicht eintreten.

Hilfe!! Was ist passiert? Die Tatsache, daß die Definition der Menge N erlaubt ist, führt

zu einem Widerspruch, der nicht auflösbar ist. Das ist das berühmte Russel’sche Paradoxon

(Bertrand Russell, 1872 - 1970, engl. Earl und Philosoph). Der Leser möge beruhigt sein:

derartige Paradoxien haben in der Vergangenheit die Mathematik in eine tiefe Grundlagenkrise gestürzt, aus der sie sich erst durch die Entwicklung der mathematischen Logik befreit

hat. Die Dinge sind geklärt!

Für den Erstzugang zur Mengenlehre bedeutet diese Paradoxie, daß solche allgemeinen Definitionen von Mengen wie oben für S und N nicht zugelassen werden dürfen. Man verlangt,

daß bei der Definition einer Menge mit Hilfe einer definierenden Bedingung immer eine Art

Grundmenge von vorneherein die Auswahl der möglichen Elemente einschränkt. Eine solche Grundmenge wird mit U bezeichnet (wie ’Universum’), und es sind ab jetzt nur noch

Definitionen in der Form

{ x | x ∈ U ∧ A(x) }

(1.15)

erlaubt. Damit ist das Russel’sche Paradoxon aus der Welt geschafft, denn die Definition

einer Menge N mit

N := {X | X ∈ U ∧ X 6∈ X }

(1.16)

(anstelle von (1.14)) führt jetzt bei der Frage, ob N in N enthalten ist, nicht mehr zu

einem unauflösbaren Widerspruch. Geht man von N ∈ N aus, so erhält man zunächst einen

Widerspruch wie in Fall 1 oben, denn man hat N ∈ U ∧ N 6∈ N . Der Widerspruch kommt

allein durch N 6∈ N zustande, die gleichzeitig erfüllte Bedingung N ∈ U spielt keine Rolle.

Also kann Fall 1 nicht eintreten; es muß also Fall 2 eintreten, was N 6∈ N bedeutet. Aus

(1.16) ergibt sich so die Gültigkeit der Aussage ¬ (N ∈ U ∧ N 6∈ N ). Aufgrund der De

Morganschen Regel (1.1) folgt daraus:

N 6∈ U ∨ N ∈ N .

Da die zweite Alternative der Voraussetzung von Fall 2 widerspricht, tritt zwingend die erste

Alternative ein, und die besagt N 6∈ U . Setzt man also ein Universum U voraus und definiert

dann anschließend die Menge N wie in (1.16), so gilt N 6∈ N , und man erhält als zusätzliche

Information die Aussage N 6∈ U . Dies besagt also, daß die Menge N nicht in dem Universum

U enthalten ist, obwohl die Elemente von N in U enthalten sind. Zukünftig werden wir bei

Mengendefinitionen immer die Einschränkung aus (1.15) berücksichtigen.

Wir haben jetzt das nötige Werkzeug, um nach der Einführung weiterer grundlegender Notationen die Eigenschaften von Mengen und ihre Beziehungen untereinander beschreiben zu

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

19

können. Beispielsweise ist es wichtig ausdrücken zu können, ob die Elemente einer Menge

A auch alle in einer anderen Menge B vorkommen. So repräsentieren die drei Elemente der

Menge S := { 7, 11, 25 } drei natürliche Zahlen. Diese drei Elemente kommen auch in der

Menge N vor; man sagt, die Menge S ist eine Teilmenge der Menge N. Allerdings ist die

Menge S keine Teilmenge der Menge P aller Primzahlen, weil das Element 25 von S keine

Primzahl ist. Es spielt dann keine Rolle mehr, daß 7 und 11 Primzahlen sind.

Diese und weitere Verknüpfungen zwischen Mengen werden folgendermaßen formalisiert:

Verknüpfung

A⊆B

A=B

A⊂B

Bedeutung

∀ x : (x ∈ A =⇒ x ∈ B)

A⊆B ∧ B⊆A

A ⊆ B ∧ ¬(A = B)

Für ¬(A = B) wird der Kürze halber auch A 6= B geschrieben. Nach diesen Definitionen

bedeutet die Gleichheit zweier Mengen A und B, daß A und B die gleichen Elemente besitzen.

Definition 1.1 Zwei Mengen A und B heißen gleich, wenn jedes Element von A auch Element von B ist und umgekehrt.

Es ergibt sich aufgrund dieser Definition aber auch

{ 1, 2, 3, 2 } = { 1, 2, 3 } = { 3, 2, 1 } .

Das bedeutet:

Bei Mengen haben Mehrfachnennungen der Elemente keine Bedeutung: jedes Element kann

nur höchstens einmal in einer Menge vorkommen. Es kommt dabei auch nicht auf die Reihenfolge an, in der die Elemente genannt werden.

Auf die wichtige Unterscheidung zwischen endlichen, unendlichen und gleichmächtigen Mengen gehen wir später in Abschnitt 2.3 ein, weil hierzu der im Augenblick noch nicht vorhandene Begriff der Bijektion erforderlich ist.

Wichtig für Anwendungen ist die Aussage des folgenden Satzes:

Satz 1.5 (Transitivität der Teilmengenbeziehung)

Es seien A, B und C Mengen. Dann gilt:

(A ⊆ B ∧ B ⊆ C) =⇒ A ⊆ C

(A ⊂ B ∧ B ⊂ C) =⇒ A ⊂ C

Beweis: Es wird die erste Aussage des Satzes gezeigt. Da die Aussage die Gestalt einer

Implikation hat, setzen wir die Hypothese als wahr voraus und zeigen, daß dann auch die

Folgerung A ⊆ C wahr ist. Hierzu sei x ∈ A. Wir müssen jetzt unter Ausnutzung der

Hypothese (A ⊆ B ∧ B ⊆ C) zeigen, daß x ∈ C gilt (siehe die Definition von ’⊆’). Wegen

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

20

des ersten Teils der Hypothese A ⊆ B wissen wir auch x ∈ B, und wegen des zweiten

Teils der Hypothese B ⊆ C ergibt sich mit diesem Zwischenergebnis dann auch x ∈ C, was

insgesamt zu zeigen war. Die zweite Aussage im Satz wird ähnlich bewiesen.

Unter der leeren Menge versteht man eine Menge, die keine Elemente enthält. Für die leere

Menge benutzt man das Symbol ∅. Die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge, es gilt also

∅ ⊆ A.

(1.17)

Diese Aussage ist leicht zu verifizieren, denn es muß die Implikation x ∈ ∅ =⇒ x ∈ A gezeigt

werden. Da die Hypothese dieser Implikation immer falsch ist, ist die Implikation also wahr.

Eine weitere Eigenschaft der leeren Menge ist die, daß eine Menge, die nur die leere Menge

enthält, selber nicht leer ist; in Zeichen {∅} =

6 ∅.

In der Informatik kommen oft Mengen von Mengen vor. Die sog. Programmzustände bilden

beispielsweise eine Menge, deren Elemente jeweils aus Mengen von Variablen bestehen. Auf

solche Mengen von Mengen ist die folgende Definition zugeschnitten.

Definition 1.2 (Potenzmenge)

Es sei S eine Menge. Die Potenzmenge ist als die Menge aller Teilmengen von S erklärt und

wird mit ℘(S) bezeichnet. Es ist also

℘(S) = {T | T ⊆ S}

Beispiel 1.6 Es sei S := { 1, 2, 3 }. Dann ist die zugehörige Potenzmenge von S gleich

℘(S) = { ∅, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3} } .

Der folgende Satz drückt zwei wichtige Eigenschaften von Potenzmengen aus.

Satz 1.6 (Eigenschaften der Potenzmenge)

1.) Die Potenzmenge einer Menge ist niemals leer, denn sie enthält stets die leere Menge.

2.) Besteht die Menge S aus unendlich vielen Elementen, so auch die Potenzmenge ℘(S).

Besteht S hingegegen aus genau n Elementen, so besteht ℘(S) aus 2n Elementen.

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

21

1.5 Konstruktion neuer Mengen.

Im vorigen Abschnitt 1.4 sind Mengen definiert und die Möglichkeiten ihrer Notation erläutert

worden. Jetzt werden verschiedene Operationen auf den Mengen eingeführt. Wie schon bei

den Aussagen in Abschnitt 1.1 werden jetzt die verschiedenen Methoden der Verknüpfung

von Mengen diskutiert.

Definition 1.3 Die Schnittmenge A ∩ B zweier Mengen A und B besteht aus genau den

Elementen, die sowohl in A als auch in B liegen:

A ∩ B = {x | x ∈ A ∧ x ∈ B}

Sprechweise: A geschnitten mit B.

Definition 1.4 Die Vereinigungsmenge A ∪ B zweier Mengen A und B besteht aus genau

den Elementen, die entweder in A oder in B oder in A ∩ B liegen:

A ∪ B = {x | x ∈ A ∨ x ∈ B}

Sprechweise: A vereinigt mit B.

Definition 1.5 Die Differenzmenge A \ B zweier Mengen A und B besteht aus genau den

Elementen, die in A, aber nicht in B liegen:

A \ B = {x | x ∈ A ∧ x 6∈ B}

Der folgende Satz faßt die wichtigsten Eigenschaften von Vereinigung und Schnittmengen

zusammen.

Satz 1.7 (Allgemeine Gesetze für Vereinigung und Schnitt von Mengen)

Es seien A, B und C beliebige Mengen. Dann gilt:

A∪B =B∪A

A∩B =B∩A

A ∪ (B ∪ C) = (A ∪ B) ∪ C

A ∩ (B ∩ C) = (A ∩ B) ∩ C

A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C) A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)

A∪A=A

A∩A=A

A∪∅=A

A∩∅=∅

(Kommutativgesetze)

(Assoziativgesetze)

(Distributivgesetze)

(Idempotenzgesetze)

Der Beweis dieses Satzes besteht im Nachprüfen der Definitionen 1.3 und 1.4 unter Anwendung von Satz 1.1.

Da sowohl die Vereinigung als auch die Schnittmengenbildung assoziative Operationen auf

Mengen sind (es also auf die Reihenfolge der beteiligten Mengen nicht ankommt), schreibt

man bei der Vereinigung bzw. Schnittmengenbildung von drei Mengen A, B, C auch

[

{ A, B, C } := A ∪ B ∪ C für A ∪ (B ∪ C)

und

\

{ A, B, C } := A ∩ B ∩ C

für A ∩ (B ∩ C) .

Dies legt eine Verallgemeinerung nahe, die sich auf den Schnitt bzw. die Vereinigung über

eine Menge von Mengen bezieht:

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

22

Definition 1.6 Es sei C eine Sammlung von Mengen (also eine Menge, die Mengen enthält).

Dann wird folgende Schreibweise vereinbart:

Verknüpfung Sprechweise

T

Schnitt von C

SC

Vereinigung von C

C

Bedeutung

T

S C = {x | ∀A ∈ C : x ∈ A}

C = {x | ∃A ∈ C : x ∈ A}

Für viele Aspekte in der Mengenlehre ist der folgende Begriff von Bedeutung.

Definition 1.7 (Disjunkte Mengen)

(i) Zwei Mengen A und B heißen disjunkt, wenn sie keine gemeinsamen Elemente haben:

A∩B = ∅ .

(ii) Ist C eine Sammlung von Mengen, so heißt C eine Sammlung paarweise disjunkter Mengen, wenn je zwei verschiedene Mengen aus C disjunkt sind.

(iii) Ist C eine Sammlung von Mengen, so heißt C eine Sammlung disjunkter Mengen, wenn

gilt:

\

C = ∅.

Ein Mengensystem kann disjunkt sein, obwohl es nicht paarweise disjunkt ist. Paarweise

Disjunktheit ist also eine stärkere Forderung an ein Mengensystem als nur Disjunktheit.

Beispiel: Sei A = {1, 2}, B = {2, 3} und C = {1, 3}. Dann ist

A ∩ B = {2} ,

A ∩ C = {1} ,

B ∩ C = {3} ,

A ∩ B ∩ C = ∅.

Im täglichen Leben verwendet man Operationen wie Addition, Subtraktion und Multiplikation bei der Verknüpfung von Zahlen. Man sagt auch, daß man Summen, Produkte oder

Differenzen bildet. Es soll jetzt gezeigt werden, daß man diese Begriffe auch für Mengen

definieren kann und daß dies auch etwas mit den Operationen auf Zahlen zu tun hat. Insbesondere die Subtraktion von Mengen ist mit der Differenzmenge aus Definition 1.5 bereits

eingeführt worden, die Vereinigung zweier Mengen entspricht der klassischen Addition von

Zahlen. Der Zusammenhang zwischen Differenz- und Schnittmenge bzw. zwischen Differenzund Vereinigungsmenge ergibt sich aus dem folgenden Satz.

Satz 1.8 (Zusammenhang zwischen Differenz und Schnitt- bzw. Vereinigungsmenge)

Es seien A, B und C beliebige Mengen. Dann gilt:

C \ (A ∪ B) = (C \ A) ∩ (C \ B)

C \ (A ∩ B) = (C \ A) ∪ (C \ B)

A ∩ (B \ C) = (A ∩ B) \ (A ∩ C)

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

23

Der Beweis der ersten beiden Aussagen besteht wieder aus einer einfachen Anwendung der

Definitionen der jeweiligen Operationen unter Berücksichtigung der aussagenlogischen Regeln von De Morgan aus Satz 1.2. Man beachte, daß die Aussage A∪(B\C) = (A∪B)\(A∪C)

im allgemeinen falsch ist. Hierfür betrachte man drei Mengen A, B, C mit B ⊆ A, A 6= ∅

und C = ∅. Dann ist einerseits

A ∪ (B \ C) = A ∪ B = A ,

andererseits

(A ∪ B) \ (A ∪ C) = A \ A = ∅ .

Hingegen besteht für drei beliebige Mengen A, B, C die Mengeninklusion

(A ∪ B) \ (A ∪ C) ⊆ A ∪ (B \ C) .

In manchen Fällen werden alle Operationen mit Mengen innerhalb einer festen Obermenge X ausgeführt. Insbesondere sind alle auftretenden Mengen in X enthalten (Beispielsweise

sind irgendwelche Mengen ganzer Zahlen immer in der Menge aller ganzen Zahlen enthalten).

Setzt man im vorigen Satz C = X (führt man also die Differenzbildung in der Obermenge

X aus), so schreibt man statt X \ A auch kurz A und nennt diese Menge das Komplement

von A in X. Der vorige Satz nimmt dann die folgende Gestalt an:

Korollar 1.1 (De Morgansche Regeln)

Es seien A und B beliebige Mengen. Dann gilt:

A∪B = A∩B

A∩B = A∪B

Außerdem gilt die Mengenbeziehung A \ B = A ∩ B.

Für viele Anwendungen wird der folgende Satz benötigt. Ist A eine Menge mit höchstens

endlich vielen Elementen, so bezeichnet |A| die Anzahl der Elemente in der Menge A.

Satz 1.9 Sind A und B Mengen mit höchstens endlich vielen Elementen, so gilt:

|A ∪ B| = |A| + |B| − |A ∩ B| ,

|A \ B| = |A| − |A ∩ B| .

Korollar 1.2 Sind A und B disjunkte Mengen mit höchstens endlich vielen Elementen, so

gilt:

|A ∪ B| = |A| + |B| ,

|A \ B| = |A| .

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

24

Jetzt wird der Begriff des Produktes von Mengen eingeführt.

Definition 1.8 (Das Cartesische Produkt)

Es seien A und B Mengen. Das Cartesische Produkt (meist nur kurz Produkt genannt) von

A und B ist die Menge A × B, die aus allen geordneten Paaren (a, b) besteht, wobei a ∈ A

und b ∈ B ist. In Zeichen:

A × B = {(a, b) | a ∈ A ∧ b ∈ B}

Insbesondere stimmen zwei Elemente (a, b) und (c, d) aus A × B genau dann überein, wenn

sie komponentenweise übereinstimmen:

(a, b) = (c, d) ⇐⇒ (a = c ∧ b = d) .

(1.18)

Man beachte, daß es im Gegensatz zu Mengen beim Cartesischen Produkt auf die Reihenfolge bei der Belegung der Komponenten ankommt, und (a, a) ist auch ein völlig anderes

Objekt als a.

Für ein praktisches Beispiel zu Produkten von Mengen gehen wir in eine Möbelfirma und

untersuchen die Produktionspreise von Einzelteilen der Möbel. So möge eine Spezialschraube

bei der Fertigung eines Tisches 1,50 Euro kosten. Wir fassen nun eine solche Preisangabe

im mengentheoretischen Sinn als ein geordnetes Paar auf, in dem ein Wert (mit zwei Nachkommastellen) und eine Währungseinheit vorkommen. Bezeichnet Q in üblicher Weise die

Menge aller rationalen Zahlen und N die Menge aller natürlichen Zahlen einschließlich der

Null, so kann mit

W := { x ∈ Q | 100x ∈ N }

die Menge aller rationalen Zahlen beschrieben werden, die als Werte eines Stückpreises vorkommen. In der Menge

E := { DEM, Euro, USD, FRF, . . . }

seien alle auf der Welt vorkommenden Währungseinheiten zusammengefaßt. Damit kann die

Menge P aller Preise als das cartesische Produkt der Mengen W und E aufgefaßt werden:

P = W ×E .

In der Firma werden nun Möbel gefertigt. Diese bestehen aus verschiedenen Teilen, wobei

die Teile wieder aus kleineren Teilen zusammengesetzt sind, u.s.w. Jedes Teil kann durch

eine Liste seiner Einzelteile beschrieben werden. So besteht ein Tisch (unter Vereinfachung

der realen Verhältnisse) beispielsweise aus einer Tischplatte, 4 Tischbeinen und 16 Schrauben, mit denen die Beine an die Platte montiert werden. Damit besteht ein Tisch also aus

21 Teilen. Mengentheoretisch ausgedrückt läßt sich ein Tisch durch eine Menge mit 21 Elementen beschreiben. Aber es reicht nun für eine Beschreibung des Tisches nicht aus, daß

das Möbelstück aus einer Tischplatte, einigen Tischbeinen und diversen Schrauben besteht.

Es soll nun noch mengentheoretisch erfaßt werden, wieviele der jeweiligen Teile verarbeitet

werden. Aus der Bemerkung im Anschluß an die Definition 1.1 wissen wir, daß es nicht

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

25

möglich ist, in einer Menge viermal das Element ’Tischbein’ zu nennen. Man behilft sich

nun dadurch, daß man jedes Tischbein mit einer Nummer versieht und dann in einer Menge die Elemente ’Tischbein 0’, ’Tischbein 1’, ’Tischbein 2’ und ’Tischbein 3 aufführt (aus

konventionellen Gründen beginnt man die Nummerierung mit 0). Jetzt unterscheiden sich

nämlich die Elemente und können nebeneinander in einer Menge genannt werden. Gleichzeitig ist festgelegt, wie oft das Element ’Tischbein’ vorkommt: nämlich einmal mehr wie

es die größte Nummer angibt (weil die Zählung bei Null beginnt). Bei der Formalisierung

dieses Sachverhaltes hilft die folgende Definition, in der auf das Konzept des Cartesischen

Produkts zurückgegriffen wird.

Definition 1.9 (Multimengen)

Eine Multimenge über einer Menge A ist eine Teilmenge M von A × N mit der folgenden

Eigenschaft:

∀ a ∈ A ∃ n ∈ N : (a, m) ∈ M ⇐⇒ m < n .

(1.19)

Die Menge aller Multimengen über A wird mit M(A) bezeichnet. Die zum Element a ∈ A

gehörige natürliche Zahl n wird die Multiplizität von a in M genannt.

Die Bedingung in (1.19) dient der Gewährleistung, daß ein Element fortlaufend nummeriert

ist: für jedes a ∈ A kommen genau die Elemente (a, 0), (a, 1), . . . , (a, n−1) in der Multimenge

vor. Gibt es zu a ∈ A kein Element (a, 0) in M , so sagt man entweder der Kürze halber, daß

a in M nicht vorkommt oder daß a in M die Multiplizität 0 hat. In diesem Fall wähle man in

(1.19) n = 0. Das Möbelstück ’Tisch’ besitzt nun als Multimenge die folgende Darstellung:

’Tisch’ =

{ (Tischplatte, 0), (Tischbein, 0),. . . ,(Tischbein, 3), (Schraube, 0), . . . , (Schraube, 15) } .

Für eine Fortführung dieses Beispiels benötigen wir noch einen weiteren Begriff.

Definition 1.10 (Summe zweier Multimengen)

Es sei A eine Menge und M und N zwei Multimengen über A. Die Summe M + N der

Mengen M und N ist diejenige Multimenge über A, so daß für jedes a ∈ A die Multiplizität

von a in M + N die Summe der Multiplizitäten von a in M und N ist.

Jede Menge X kann als eine Multimenge X 0 aufgefaßt werden, indem jedes Element in X 0

mit der Multiplizität 1 vorkommt:

X 0 = {(x, 0) | x ∈ X} .

(1.20)

Eine Multimenge, in der jedes Element mit der Multiplizität 1 vorkommt, ist eine einfache

Multimenge. Jede einfache Multimenge kann demnach wieder als eine Menge interpretiert

werden. Wann ist nun eine Summe zweier einfacher Mengen X und Y wieder einfach? Dies

ist offensichtlich genau dann möglich, wenn die beiden Mengen disjunkt sind, denn kommt

ein Element sowohl in X als auch in Y vor, so ist die Multiplizität von a in X + Y gleich 2,

und damit ist die Summe X +Y nicht mehr einfach. In diesem Sinne kann man herkömmliche

Mengen genau dann addieren, wenn sie disjunkt sind.

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

26

Definition 1.11 (Summe zweier Mengen)

Es seien X und Y zwei Mengen und X 0 und Y 0 die zugehörigen einfachen Multimengen.

Die Summe X + Y der Mengen X und Y wird als die Summe X 0 + Y 0 der zugehörigen

Multimengen definiert. X + Y kann genau dann wieder als eine Menge interpretiert werden,

wenn X und Y disjunkt sind.

Welche Möglichkeiten der Beschreibung eröffnen sich hiermit für die zusammengesetzten

Möbelstücke? A bezeichne die Menge aller Teile, die für die Montage aller Möbel in der Firma zur Verfügung stehen. Darunter sind einige Teile Elementarteile, wie z.B. die Schrauben,

die selbst nicht weiter unterteilt sind. Andere Teile sind schon zusammengesetzt, wie etwa ein

bereits montierter Tisch. Zur weiteren Unterscheidung wird die Menge Z aller zusammengesetzten Teile und die Menge E aller Elementarteile eingeführt. E enthält also alle Teile, die

irgendwo in Waren verarbeitet werden. In Z befinden sich nicht nur fertig montierte Teile

wie etwa ein kompletter Tisch, sondern auch ’halbfertige Teile’ wie ein Tischbein, in das

bereits vier Schrauben hineingedreht sind. Die Mengen Z und E sind disjunkt. Somit hat

man also aufgrund von Definition 1.11:

Z ∈ M(Z + E) ;

(1.21)

die Menge aller zusammengesetzten Teile kommt in der Multimenge über der Summe der

Mengen von Einzelteilen und zusammengesetzten Teilen vor. Hierin drückt sich eine rekursive

Teilmengenbeziehung aus, durch die veranschaulicht wird, daß gewisse Teile zusammengesetzte Teile enthalten, die wieder aus anderen Teilen zusammengesetzt sind, usw. Formal

erkennt man die rekursive Teilmengenbeziehung in (1.21) daran, daß das Z sowohl auf der

linken als auch auf der rechten Seite vorkommt.

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

27

2 Relationen und Funktionen

Sowohl in der Informatik als auch in der Umgangssprache versteht man unter Relationen

gewisse Beziehungen zwischen Objekten. In der Informatik sind dies technische Artefakte

der Programmierung. In der realen Welt treten Relationen bei diversen Sachverhalten auf.

So kann man sagen, daß zwei Menschen durch eine Ehe in Relation zueinander stehen. Eine

Person und ein Fahrzeug können in der Relation ’ist Fahrer von’ genannt werden. Personen

können zu einem Buch in unterschiedlichen Relationen stehen: als Leser, als Autor oder

als Verleger. Man kann z.B. zwischen Menschen und Büchern die Relation ’ist Autor von’

erklären. Sondert ein Bibliothekar aus einem Bücherbestand alle Bücher aus, die mehr als

einen Autor haben, verbleiben in den Regalen nur Bücher, die in Relation zu genau einem

Menschen (nämlich ihrem jeweiligen Autor) stehen. Jetzt wird die Autor-Relation zu einer

Funktion, erklärt auf den Büchern: jedem Buch im Regal kann genau ein Autor zugeordnet

werden. Die Eindeutigkeit der Zuordnung eines Buches zu seinem Autor ist im allgemeinen

aber nicht umkehrbar: Es können mehrere Bücher vom selben Autor im Regal stehen.

In der Software-Entwicklung spielt das getreue Abbilden von Fakten und Zusammenhängen

der realen Welt in Programm-Objekten eine wichtige Rolle. Insofern kommen auch hier

Relationen und Funktionen in sehr vielen Zusammenhängen vor.

2.1 Relationen.

Definition 2.1 (Relationen)

Es seien A und B zwei Mengen. Jede Teilmenge von A × B heißt eine Relation von A nach

B. Ist A = B und R eine Relation von A nach A, so nennt man R auch eine Relation auf A.

Ist R eine Relation von A nach B, so gilt also R ⊆ A × B. Ist (a, b) ∈ R, so schreibt man

dafür auch aRb.

Beispiel 2.1 Es bezeichnen A und B die Mengen

A := { Hans, Oskar, Karl }

und

B := { Lisa, Doris, Andrea, Heidi } .

Hans ist mit Doris und Karl mit Lisa verheiratet. Dann können wir eine Relation REhe ⊆

A × B definieren, durch die genau die Ehepaare herausgefiltert werden:

REhe = { (Hans, Doris), (Karl, Lisa) } .

Beispiel 2.2 Es bezeichne B die Menge aller deutschen Bundesländer und S die Menge

aller Städte in Deutschland. Eine Relation R ⊆ S × B sei erklärt durch

(s, b) ∈ R

⇐⇒

Die Stadt s liegt im Bundesland b.

So ist (Hannover, Niedersachsen) ∈ R, und (Mainz, Hessen) 6∈ R. Durch die Relation R

wird also beschrieben, welche Städte in welchen Bundesländern liegen.

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

28

Definition 2.2 (Definitions- und Wertebereich einer Relation)

Es sei R eine Relation von A nach B. Als Definitionsbereich von R wird die Menge

Dom (R) = { a ∈ A | ∃ b ∈ B : (a, b) ∈ R} ⊆ A

bezeichnet. Der Wertebereich von R ist die Menge

Ran (R) = { b ∈ B | ∃ a ∈ A : (a, b) ∈ R} ⊆ B .

Falls für eine Relation von A nach B sogar A = Dom (R) gilt, nennt man R auch eine

(links)totale Relation. Hier steht dann jedes a ∈ A zu irgendeinem b ∈ B in Relation.

Hier stehen die Abkürzungen für die englischen Begriffe domain und range. Im Beispiel 2.2

ist so A = S = Dom (R) die Menge aller deutschen Städte und B = Ran (R) die Menge aller

Bundesländer. Wählt man für die Menge S hingegen nur die Städte in Deutschland, in der

mehr als 1 Million Menschen leben, so erhält man hingegen:

S = Dom (R) = { Hamburg, Berlin, München, Köln }

und

Ran (R) = { Hamburg, Berlin, Bayern, Nordrhein-Westfalen } .

In Beispiel 2.1 wird keine totale Relation erklärt, denn Dom (R) = { Hans, Karl } umfaßt

nicht die ganze Menge A. Hingegen ist die Relation in Beispiel 2.2 eine totale Relation, wenn

man davon ausgeht, daß jede Stadt auch in einem Bundesland liegt (!!).

Durch die beiden folgenden Beispiele werden zwei wichtige mathematische Relationen eingeführt.

Beispiel 2.3 Die Relation ’kleiner oder gleich’ auf den natürlichen Zahlen N wird durch

{ (m, n) | ∃ k ∈ N : m + k = n } ⊆ N2

erklärt. Hierbei ist die Zahl k die nicht-negative Differenz zwischen n und m.

Beispiel 2.4 Die Relation ’ist ein Teiler von’ auf den natürlichen Zahlen N wird durch

{ (m, n) | ∃ k ∈ N : m · k = n } ⊆ N2

erklärt. Diese Relation wird künftig auch mit δN bezeichnet.

Definition 2.3 (Inverse Relation)

Es sei R eine Relation von A nach B. Die inverse Relation R−1 ist definiert durch

R−1 = {(b, a) | (a, b) ∈ R} .

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

29

Ist R eine Relation von A nach B, so ist R−1 eine Relation von B nach A. Man spricht

in diesem Zusammenhang auch von der Umkehrrelation. Definitions- und Wertebereiche bei

einer Relation und ihrer Umkehrrelation sind untereinander ausgetauscht:

Dom (R−1 ) = Ran (R)

und

Ran (R−1 ) = Dom (R) .

Im täglichen Leben kommen Umkehrrelationen häufig vor: Zu der Relation ’ist Leser von’

zwischen einer Menge von Personen und einer Menge von Büchern gehört die Umkehrrelation

’wird gelesen von’ zwischen der Büchermenge und der Personenmenge. Bei der sprachlichen

Formulierung einer Umkehrrelation geht man oft von einem aktiv ausgedrückten Sachverhalt

zur passiven Ausdrucksweise über (bzw. umgekehrt). Auch in manchen mathematischen

Zusammenhängen ist das so:

Beispiel 2.5 Es bezeichne δN die Teilerrelation aus Beispiel 2.4. Die zugehörige Umkehrrelation ist

δN−1 = { (n, m) | ∃ k ∈ N : n = k · m } ⊆ N2 .

Umgangssprachlich wird hier die Relation ’ist Vielfaches von’ betrachtet.

In der folgenden Definition wird der zentrale Begriff dieses Kapitels eingeführt.

Definition 2.4 (Partielle und totale Funktionen, linkseindeutige Relationen)

1.) Eine Relation R von A nach B heißt eine partielle Funktion oder auch eine rechtseindeutige Relation, falls gilt:

∀ a ∈ A ∀ b1 ∈ B ∀ b2 ∈ B : (aRb1 ∧ aRb2 =⇒ b1 = b2 ) .

Ist eine rechtseindeutige Relation R zusätzlich linkstotal, so spricht man auch von einer

totalen Funktion (oder: Funktion, Abbildung).

2.) R heißt eine linkseindeutige Relation, falls gilt:

∀ a1 ∈ A ∀ a2 ∈ A ∀ b ∈ B : (a1 Rb ∧ a2 Rb =⇒ a1 = a2 ) .

Im Zusammenhang mit partiellen und totalen Funktionen sowie linkseindeutigen Relationen

nennt man die Menge A den Urbildbereich und die Menge B den Bildbereich. Dabei gilt

Dom (R) ⊆ A und Ran (R) ⊆ B.

Satz 2.1 (Interpretation der Funktionen und linkseindeutigen Relationen)

1.) Eine Relation ist eine partielle Funktion, falls jedes Element des Urbildbereiches zu

höchstens einem Element des Bildbereiches in Relation steht.

2.) Eine Relation ist eine Funktion (oder Abbildung), falls jedes Element des Urbildbereiches zu genau einem Element des Bildbereiches in Relation steht.

3.) Eine Relation ist linkseindeutig, falls zu jedem Element des Bildbereiches höchstens

ein Element des Urbildbereiches in Relation steht.

In den folgenden drei Diagrammen versinnbildlicht der jeweils linke Kasten den Urbildbereich, der rechte Kasten den Bildbereich. Die jeweiligen Elemente in diesen Mengen sind

durch Kreise angedeutet und von oben nach unten mit 1 bis 5 (Urbildbereich) bzw. 1 bis

6 (Bildbereich) durchnummeriert. Der Leser mag zur Verdeutlichung Pfeile zwischen den

jeweiligen Elementen einzeichnen.

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

30

Beispiel für eine partielle Funktion

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

{ (1, 2), (2, 1), (4, 3), (5, 3) }

Beispiel für eine totale Funktion

h

h

h

h

h

h

h

{ (1, 2), (2, 1), (3, 6), (4, 3), (5, 3) }

h

h

h

h

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

31

Beispiel für eine linkseindeutige Relation

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

{ (1, 2), (2, 1), (3, 3), (3, 4), (3, 5) }

Warum sind die in der Definition 2.4 eingeführten Begriffe so wichtig? Der Begriff linkseindeutige Relation kommt im Bereich der Geschäftsprozeß - Modellierung vor. Er tritt immer

dann auf, wenn Objekte betrachtet werden, die einem identifizierenden Schlüsselbegriff zugeordnet werden. Man betrachte z.B. die Namen von Personen in einer Kundendatenbank.

Jeder (identifizierenden) Kundennummer kann zwar eindeutig ein Name zugeordnet werden,

aber zwei Nummern können zum gleichen Namen führen (wenn es etwa zwei Kunden mit

demselben Namen Peter Müller gibt). Interpretiert man das als eine Relation von der Menge

der Namen in die Menge der Schlüssel , so hat man eine linkseindeutige Relation. Im Urbildbereich kann es Namen geben, die keiner Kundennummer zugeordnet sind (wenn nämlich

die Person noch nicht als Kunde erfaßt ist), und im Bildbereich kommen evtl. Nummern vor,

die bevorratet sind und noch zu keiner Person gehören. Insgesamt steht aber jeder Schlüssel

eindeutig für einen Namen.

Die am Anfang des Kapitels betrachtete ’Ehe - Relation’ ist eine partielle Funktion und eine

linkseindeutige Relation, aber keine totale Funktion. Das liegt daran, daß hierzulande jede

Person höchstens einen Ehepartner haben darf. Man kann also bei jeder verheirateten Person

eindeutig die Frage beantworten, welcher Ehepartner ’zugeordnet’ ist.

In der Programm-Semantik ist oft die Frage wesentlich, ob eine partielle Funktion auch total

ist. Beispielsweise wird in dem folgenden kleinen Programm eine Funktion f definiert, die

einer (geraden) natürlichen Zahl wieder eine natürliche Zahl zuordnet:

f (x : Card) : Card ::= if (x = 0){return 0}else{return f (x mod 2)} .

f nimmt also für x = 0 oder eine gerade natürliche Zahl x > 0 immer den Wert 0 an. Ein

Aufruf von f für ungerade Zahlen x terminiert nicht. Daher ist

f = { (2x, 0) | x ∈ N } .

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

32

Da die ungeraden natürlichen Zahlen im Urbildbereich von f nicht abgebildet werden, ist f

zwar eine partielle, aber keine totale Funktion.

Es werden im folgenden noch weitere Beispiele für die in der Definition 2.4 eingeführten

Begriffe diskutiert.

Beispiel 2.6

1.) Die Teilerrelation δN aus Beispiel 2.4 ist weder eine Funktion noch eine linkseindeutige

Relation, denn jede Zahl m ist Teiler vieler Zahlen m, 2m, 3m, . . . (daher ist δN keine partielle

Funktion), und eine Zahl hat im allgemeinen mehr als einen Teiler (daher ist δN keine

linkseindeutige Relation). So hat etwa 60 die Teiler 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60.

2.) Es sei A = B = { 1, 2, 3 }, und

(a)

(b)

(c)

R1 = { (1, 2), (2, 3), (3, 1) }

R2 = { (1, 1), (2, 1) }

R3 = ∅

R1 ist eine totale Funktion und eine linkseindeutige Relation. R2 ist eine partielle Funktion.

Sie ist nicht total, da 3 nicht abgebildet wird und keine linkseindeutige Relation, da 1 zwei

Urbilder hat, nämlich 1 und 2. R3 nennt man auch eine leere Relation. Sie ist in diesem Beispiel eine partielle Funktion und eine linkseindeutige Relation. Wäre auch die Urbildmenge

A leer, so wäre R3 sogar eine totale Funktion.

3.) Es sei A = B = R die Menge der reellen Zahlen, und

(a)

(b)

(c)

R1 = { (x, y) | y = x2 }

⊆ A×B

2

R2 = { (x, y) | x = √

y }

⊆ A×B

R3 = { (x, y) | y = x + 1 } ⊆ A × B

R1 ist eine totale Funktion von R nach R, allerdings keine linkseindeutige

√

√ Relation, denn

jede positive Zahl x hat die beiden (verschiedenen) Urbilder x und − x. R2 ist keine

partielle Funktion (und damit insbesondere auch keine totale Funktion),

√ positive

√ denn jedes

x steht mit zwei (verschiedenen) Elementen in Relation, nämlich mit x und − x. R2 ist

jedoch eine linkseindeutige Relation, und es gilt R2−1 = R1 . Es bleibt R3 zu untersuchen: R3

ist eine partielle Funktion mit dem Definitionsbereich Dom (R3 ) = { x ∈ R | x ≥ −1 }. Da

reelle Zahlen x < −1 nicht abgebildet werden, ist R3 keine totale Funktion. Sie ist zudem

eine linkseindeutige Relation, denn kein Element des Bildbereichs hat zwei Urbilder. Hierbei

beachte man, daß der Graph der positiv genommenen Wurzelfunktion streng monoton wächst,

und daß die negative Wurzel ausgeschlossen ist!

Da die (totalen) Funktionen so wichtig sind, werden sie in einem eigenen Abschnitt gesondert

behandelt.

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

33

2.2 Funktionen.

Funktionen wurden bereits im vorigen Abschnitt 2.1 definiert. Künftig werden Funktionen

generell mit den Buchstaben f, g, h, . . . bezeichnet. Schränkt man den Urbildbereich A einer

partiellen Funktion auf ihren Definitionsbereich Dom (f ) ein, so wird jedem Element a ∈

Dom (f ) gemäß Definition 2.2 genau ein Element b ∈ B zugeordnet. Dafür schreibt man

auch

f (a) = b .

Anstelle der bisher verwendeten Schreibweise f ⊆ A × B ist auch die Symbolik

f : A

B

für eine partielle Funktion f

und

f : A→B

für eine totale Funktion f

gebräuchlich. In einigen Fällen ist es sinnvoll, eine Notation für die Menge aller Funktionen

von A nach B zu verwenden. Dafür hat man die folgende Schreibweise. Mit A

B wird die

Menge aller partiellen Funktionen von A nach B bezeichnet, während A → B für die Menge

aller totalen Funktionen von A nach B steht. Offensichtlich gilt

(A → B) ⊆ (A

B) .

Einige spezielle Funktionen sind:

• id : A → A

• c : A→B

• ∅ : A→B

∀ x ∈ A : id(x) = x

mit

mit

∀ x ∈ A : c(x) = c

(Identitätsabbildung)

(Konstante Funktion)

(Leere Funktion)

Totale Funktionen sind aufgrund ihrer Definition dadurch ausgezeichnet, daß jedem Urbild

genau ein Bild zugeordnet wird. Es gibt nun noch weitere Eigenschaften, die einige Funktionen vor anderen auszeichnen.

Definition 2.5 (Injektive, surjektive und bijektive Funktionen)

1.) Eine Funktion f : A

B heißt injektiv (oder eineindeutig oder eine Injektion), falls

gilt:

∀ a1 , a2 ∈ Dom (f ) : (f (a1 ) = f (a2 ) =⇒ a1 = a2 ) .

2.) Eine Funktion f : A

falls gilt:

B heißt surjektiv (oder Funktion auf B oder eine Surjektion),

∀ b ∈ B ∃ a ∈ Dom (f ) : f (a) = b .

3.) Eine Funktion f : A

surjektiv ist.

B heißt bijektiv (oder eine Bijektion), falls sie injektiv und

Eine Injektion ist also eine partielle Funktion, die zusätzlich auch eine linkseindeutige Relation darstellt. Eine Surjektion wiederum ist eine partielle Funktion auf B, d.h. jedes Element

aus B wird durch Abbilden unter der Funktion erreicht. Man spricht auch von einer rechtstotalen Abbildung. Zur Veranschaulichung dienen die folgenden Beispiele.

FHDW Hannover - Mathematik, Teil I - Prof.Dr.C.Elsner

34

Beispiel 2.7

√

1.) Die partielle Funktion f (x) = x + 1 aus Beispiel 2.6 ist eine injektive partielle Funktion. Als (totale) Funktion von ihrem Definitionsbereich { x ∈ R | x ≥ −1 } in ihren Wertebereich { y ∈ R | y ≥ 0 } ist sie sowohl injektiv als auch surjektiv, also insgesamt eine bijektive

Funktion.

2.) Es sei f : R → R definiert durch

x für

x≥0

f (x) = |x| :=

−x für

x<0

f nennt man die Betragsfunktion. f ist weder injektiv noch surjektiv, denn alle positiven

Zahlen y aus dem Bildbereich von f haben zwei Urbilder (nämlich x = y und x = −y),

und nicht alle Elemente des Bildbereichs werden auch ’erreicht’: die negativen Zahlen haben

keine Urbilder.

In Definition 2.3 wurde das Konzept der Umkehrrelation eingeführt. Es soll jetzt untersucht

werden, inwieweit sich das Prinzip der Umkehrung auf Funktionen übertragen läßt. Da jede

Funktion f insbesondere auch eine Relation ist, existiert auch immer die Umkehrrelation

f −1 . Der folgende Satz beantwortet die Frage, wann die Umkehrrelation sogar wieder eine

Funktion ist.

Satz 2.2 (Charakterisierung der Existenz einer Umkehrfunktion)

Es sei f eine Funktion von A nach B. Die Umkehrrelation f −1 ist genau dann wieder eine

partielle Funktion, wenn f injektiv ist.

Beweis:

Wir erhalten nacheinander:

f −1 ist eine partielle Funktion

⇐⇒

⇐⇒

⇐⇒

∀ a1 ∈ A , a2 ∈ A , b ∈ B : (b, a1 ) ∈ f −1 ∧ (b, a2 ) ∈ f −1 =⇒ a1 = a2

∀ a1 ∈ A , a2 ∈ A , b ∈ B : (a1 , b) ∈ f ∧ (a2 , b) ∈ f =⇒ a1 = a2

∀ a1 ∈ A , a2 ∈ A , b ∈ B : f (a1 ) = b ∧ f (a2 ) = b =⇒ a1 = a2

f ist eine injektive Funktion

Hierbei wurde Definition 2.4 (1.), Definition 2.3 und Definition 2.5 (1.) angewendet.

−1

Ist eine partielle Funktion f : A

B injektiv, so nennt man die Funktion f auch die

Umkehrfunktion von f . Man beachte, daß die Schreibweise f −1 nicht mit der Kurzschreibweise x−1 = x1 bei reellen Zahlen x verwechselt werden darf. Die nun folgenden Untersuchungen

zeigen aber, daß dennoch eine gewisse Ähnlichkeit diese Notation für eine Umkehrfunktion