Der große Unterschied: keine reine Erziehungssache (Auszüge aus

Werbung

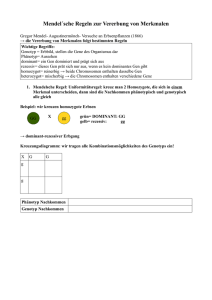

Der große Unterschied: keine reine Erziehungssache (Auszüge aus: Gehirn und Geist Nr. 5, 2003 (S. 50 – 56) Geschlechtsspezifische Verhaltensunterschiede: Jungen sind vom ersten Lebenstag an impulsiver, schwerer zu beruhigen und rascher emotional aufgedreht. Jungen ist es mit 6 Monaten deutlich wichtiger als Mädchen, sich durchzusetzen, sie nehmen viel häufiger anderen Kindern das Spielzeug weg. Schon mit einem Jahr werden geschlechtsspezifisch unterschiedliche Spielzeuge bevorzugt: Jungen bes. Autos und Maschinen, Mädchen Stofftiere und Puppen. Besonders große Unterschiede treten bei der Bewältigung von Konflikten auf: - Jungen bauen schnell stabile Rangordnungen auf und vermeiden damit zukünftige Konfrontationen weitgehend, versuchen sich in Konflikten durch körperliche Gewalt, Drohungen und Imponiergehabe durchzusetzen. Mit 4 Jahren haben sie sich zu wahren Experten der Selbstdarstellung entwickelt. - Mädchen haben zumeist keine stabilen Rangordnungen, werden deutlich seltener handgreiflich, im Konflikt neigen sie dazu, damit zu drohen, den Kontakt zu anderen abzubrechen Es stellt sich die Frage, ob Umgebung und Erziehung tatsächlich in so hohem Ausmaß wie bisher angenommen für die geschlechtstypischen Verhaltensunterschiede verantwortlich sein kann. Es ist eine häufig nachgewiesene Tatsache, dass Eltern Söhne anders behandeln als Töchter – laut neuer Studie reagieren sie dabei aber die unterschiedlichen Verhaltensangebote, die ihnen ihr männlicher bzw. weiblicher Nachwuchs schon kurz nach der Geburt macht. Jungen fordern mehr Aufmerksamkeit, sind anspruchsvoller und „schwieriger“ Mädchen sind in der Regel emotional ausgeglichener, leichter zu beruhigen, suchen öfter Blickkontakt Als Bestätigung werden auch Erfahrungen aus sog. „Kinderläden“ zitiert, in denen die Kinder möglichst aggressionslos und ohne Bezüge zu den sonst traditionellen Geschlechterrollen erzogen werden sollten. In einer Untersuchung erwies sich das Spielgeschehen in Kinderläden durchaus als konfliktärmer als in herkömmlichen Kindergärten: dies lag jedoch daran, dass die Mädchen im Streitfall immer nachgaben, Verhaltensunterschiede waren her viel stärker ausgeprägt, Jungen dominierten durch Aggressivität. Ähnliche Erfahrungen lieferte die Kibbuzbewegung in Israel, wo Kinder in speziellen Kinderhäusern aufgezogen wurden, um Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern zu schaffen, und die Frauen von der Kinderaufzucht zu befreien: - als Erwachsene kehrten die so aufgezogenen Kindern ganz bewusst in einer Kehrtwendung zur traditionellen Rollenverteilung zurück. Melford E. Spiro schloss aus seinen Untersuchungsergebnissen, dass nicht wie bislang angenommen, Geschlechtsrollen ausschließlich kulturell bestimmt werden, sondern dass es präkulturelle Determinanten geben muss, biologische Faktoren, die das Verhalten der Menschen wesentlich mitbestimmen. Erklärungsansatz der präkulturellen Determinanten: Durch Vererbung bzw. Evolution geprägte Persönlichkeitsunterschiede bzw. Dispositionen müssen einen biologischen Sinn und Nutzen besitzen, sonst haben sie im Laufe der Evolution keine Chance auf „Durchsetzung“ - sie müssen ihren Trägern sozusagen Fortpflanzungsvorteile gewähren. Geschlechtsspezifische Verhaltensunterschiede machen biologisch durchaus Sinn, da sich Männer und Frauen in Bezug auf ihre Fortpflanzung grundlegend unterscheiden: Eine Mutter muss während der 9 Schwangerschaftsmonate wesentlich mehr Energie, Zeit und Risiko pro einzelnem Nachkommen aufwenden als der Vater. Biologen sprechen von einer deutlich höheren parentalen Investition der Frauen. Und: Frauen können prinzipiell weniger Nachkommen in die Welt setzen als Männer Männer können auf Quantität – auch mit verschiedenen Partnerinnen setzen Verschiedene „Fortpflanzungsstrategien“: Männer können sich auf eine „quantitative Fortpflanzungsstrategie“ festlegen, ihre Gene also sehr häufig vermehren Frauen müssen eine qualitative Strategie nutzen, denn für Mütter zahlt es sich aus, in die eher wenigen Nachkommen auch nach der Geburt Zeit und Mühe zu investieren, um ihnen eine möglichst gute Überlebenschance und Startbasis für den Daseinskampf zu verschaffen. Für Frauen rangiert eine fürsorgliche Veranlagung auf Grund der hohen parentalen Investition an erster Stelle. Bei Männern ist das Konkurrenzverhalten gegenüber möglichen Rivalen besonders ausgeprägt. Das schon im Kindergarten zu beobachtende typisch männliche Imponierverhalten wird hier als Produkt einer Stammesgeschichte interpretiert, in der Männer ständig um die verfügbaren Geschlechtspartnerinnen wetteifern mussten. In fast allen bekannten Kulturen sind vor allem Frauen für die Kinderbetreuung zuständig, fürsorgliche Tätigkeiten sind hier ihr klassisches Betätigungsfeld. Durch Industrialisierung sind Berufbilder und Lebensweisen der Menschen revolutioniert worden: Frauen streben auch in traditionell männliche Berufe -> und geraten dadurch unvermeidlich in Konkurrenz zu den Männern und in Konflikt mit den Besonderheiten der Durchsetzungsstrategien von Männern Interpretation und Folgen von geschlechtsspezifischem Verhalten Jungen und Männer stufen ihre eigenen Leistungen und Fähigkeiten deutlich höher ein als Frauen: - in einer amerikanischen Untersuchung ließ man Studierende über mehrer Jahre hinweg ihre Noten bei der Semesterabschlussprüfung voraussagen: junge Männer hatten sich im Durchschnitt regelmäßig über-, junge Frauen dagegen unterschätzt, ohne dass beide aus der Erfahrung etwas gelernt haben. Aus einer Untersuchung von Buchstabierwettbewerben von 1982: wenn Kinder ihre Konkurrenten als leistungsstärker einschätzten, meldeten sich fast nur noch Jungen. Damit kamen die Mädchen weniger zum Zuge, obwohl diese eigentlich besser buchstabieren konnten. Männer sollen eine Neigung haben, untereinander Rangordnungen auszubilden, eine sogenannte Dominanzhierarchie zu bilden. Dies ist schon bei Jungen im Kindergarten zu beobachten, die Rangordnung wird durch Droh- und Imponiergehabe, notfalls brachial gebildet. Diese Struktur erlaubt, relativ schnell einen Konsens zu erreichen und zu kooperieren. Frauen ordnen sich dagegen ihren Geschlechtsgenossinnen nur ungern unter, ziehen häufig einen männlichen Chef vor. In Frauengruppen herrscht eine reine Geltungshierarchie, eine hohe Rangposition entsteht durch persönliches Ansehen, die einzelnen Mitglieder streben nach Anerkennung und Lob. Diese Struktur ist anfälliger und weniger stabil, da man sich Anerkennung nicht ein für alle Mal erkämpfen kann, man muss sich ständig neu um sie bemühen. Frauen und Männer konkurrieren unterschiedlich: um Frauen zu entmutigen und zur Aufgabe zu bewegen, genügt oft schon die Konfrontation mit der höheren Selbsteinschätzung der Männer, ihrer eingeübten Selbstdarstellung und ihrer ausgeprägten Misserfolgstoleranz. Konsequenzen in der Schule: Studien ergaben, das Schüler in gemischten Klassen wesentlich stärker zu geschlechtsspezifischen Präferenzen neigen . im Vergleich zu getrenntem Unterricht wählten Jungen häufiger mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer – und Mädchen Sprachen und Kunst. An getrenntgeschlechtlichen Schule und Universitäten entwickeln Frauen dagegen ein höheres Vertrauen in ihre eigene Leistung, gerade auch auf dem naturwissenschaftlichem Sektor.