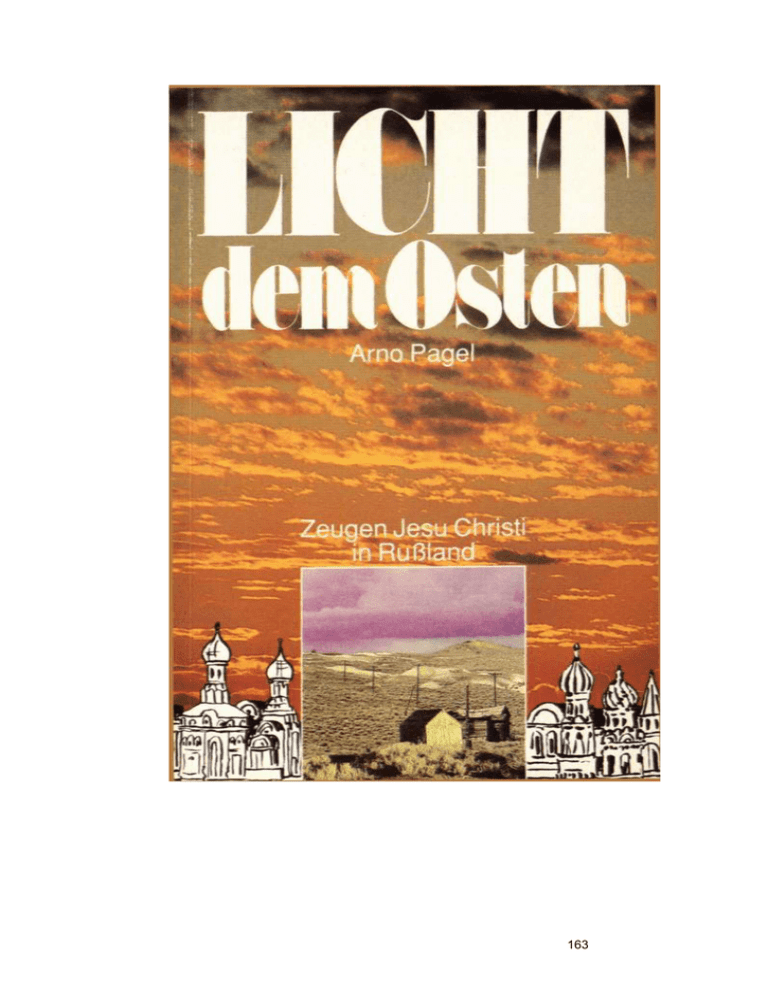

Licht dem Osten - Zeugen Jesu Christi in Rußland

Werbung