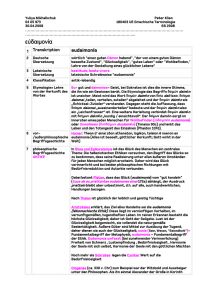

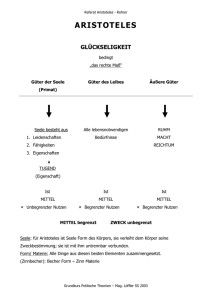

Essay Wozu studieren, wenn wir doch alle sterben werden? Eine Frage „Wozu das alles?“ Diese Frage stellte eine Schülerin in der 10. Klasse in meinem Philosophieunterricht. Der Auslöser war die Unterrichtsreihe über „Todesgewissheit und Unsterblichkeitsglaube als Dimension menschlichen Selbstverständnisses.“1 Das Unterrichtsthema war der Umgang mit dem Tod am Beispiel von Todesanzeigen. In diesem Zusammenhang ging es dann auch um die eigene Todesanzeige. Gibt es ein Bild, dass ich (der/die Lernende) besonders ansprechend finde? Wie werden mich meine Hinterbliebenen beschreiben? Wie werde ich sterben? Wie alt werde ich dann sein? Was habe ich bis dahin erlebt? Diese Fragen wurden im Laufe des Unterrichts aufgeworfen. Einige Lernende hatten auf die Fragen schon konkrete Vorstellungen, z. B. über ihr Leben, ihren Beruf, ihr Alter oder die Hinterbliebenen. Im Laufe des Unterrichtsgesprächs kam bei einer Schülerin die Frage auf, wozu sie und ihre Mitschüler überhaupt zur Schule gehen, eine Ausbildung absolvieren oder studieren müssen, wenn sie doch sowieso alle sterben würden. „Wozu das alles?!“ Diese Schülerin fragt damit indirekt nach dem Sinn des Lebens. Vermutlich ist sie sich der Bedeutung ihrer Frage nicht bewusst, da sie nach der Gegenfrage eines Mitschülers – „Warum denn nicht?“ – gleich einlenkte und ihre Frage als unwichtig abtun wollte. Doch hatte die Schülerin damit nicht eine der Fragen der Philosophie aufgeworfen? Die Suche nach einer Antwort Was könnte eine philosophische Antwort auf diese Frage sein? Zunächst sollte geklärt werden, was mit der Frage überhaupt gemeint ist. Sowohl für das Wort „Sinn“ als auch für das Wort „Leben“ bietet der Duden mehrere Bedeutungen an. Das Wort „Sinn“ kann fünf Bedeutungen haben. Über die Fähigkeit der Wahrnehmung und Empfindung, ein Gefühl oder Verständnis für etwas, jemandes Gedanken oder Denkungsart, einen gedanklichen Gehalt oder Bedeutung oder ein Ziel bzw. einen Zweck. Für die aufgeworfene Frage ist die letzte Bedeutung vermutlich am wahrscheinlichsten. Lebendig sein, Verlauf des Lebens oder der Existenz, die Lebensweise bzw. Lebensinhalt, der Alltag bzw. die Gesamtheit der Vorgänge oder die 1 Betriebsamkeit sind Bedeutungen des Worts „Leben“ nach dem Duden. Die Bedeutung „Verlauf des Lebens oder der Existenz“ kommt der Fragestellung am nächsten. Wird nach dem Sinn des Lebens im Internet gesucht, werden durch Googeln auch Suchergebnisse mit der Frage nach dem Ziel des Lebens angezeigt. Ähnlich verhält es sich bei Populärliteratur. Der Buchhändler Thalia bietet in seinem Onlinekatalog mehr als 1.000 Treffer auf die Frage nach dem „Sinn des Lebens“.2 Es gibt anscheinend ein ausgeprägtes Interesse daran ein Ziel oder einen Zweck für die eigene Existenz zu finden. Dabei ist die Frage nach dem Sinn des Lebens keineswegs ein Phänomen der Neuzeit. Bereits in der Antike haben sich griechische Philosophen mit der Frage beschäftigt. In den Werken von Aristoteles oder der Stoikern finden sich dazu erste Belege. Aristoteles geht in seiner Nikomachischen Ethik davon aus, dass das Ziel jeder Handlung das Gute sein soll. Gut kann für den Menschen vieles sein. Es muss also etwas geben, das gut ist und nicht noch um etwas ergänzt werden kann. Das Gute also nicht um etwas anderes Gutes zu einem noch erstrebenswerteren Guten werden lässt. Das oberste Gute und damit das erstrebenswerteste Ziel ist die Glückseligkeit [eudaimonia]. Die Glückseligkeit ist „das vollkommene und selbstgenügsame Gut […] und das Endziel des Handelns“3, so der Grieche. Glückseligkeit kann laut Aristoteles aber nicht jedes Lebewesen erlangen, sondern nur der Mensch. Ein wesentliches Argument dafür ist, dass der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist. Dies unterscheidet ihn von anderen Lebewesen, wie Pflanzen und Tieren. Allein die Vernunft, die Aristoteles als seelische Güter bezeichnet, bringt den Menschen aber nicht zur Glückseligkeit. Dafür sind noch zwei weitere Bedingungen notwendig: Körperliche Güter, die als physische Merkmale bezeichnet werden können, und äußerliche Güter, die im Sinne Bourdieus unter soziales Kapital fallen. Erst wenn alle drei Güter vorhanden sind, ergibt sich die Glückseligkeit. Zudem setzt Aristoteles ein tugendhaftes Handeln voraus. 2 Eine ähnliche Theorie vertreten auch die Stoiker, z. B. Zenon von Kition oder Epiktet. Auch sie sehen in der Eudaimonia das Ziel des Lebens. Allerdings legen die Stoiker große Wert auf ein sittliches bzw. tugendhaftes Leben. Der Stoiker Epiktet geht davon aus, dass der Mensch für sein Glück und Unglück selbst verantwortlich sei. Voraussetzung für die Glückseligkeit sei, dass der Mensch seine Handlung im Vorfeld moralisch prüfet. Also eine Abwägung stattfindet, ob die Handlung vernünftig ist. Im Stoizismus wird diese Überprüfung Handlungstheorie genannt. So kann sichergestellt werden, dass keine Handlungen im Affekt getroffen werden und damit unvernünftig sind bzw. nicht durchdacht sind. Eine wesentliche Rolle spielt dabei auch der Umgang bzw. der Einklang mit der Natur. Im Stoizismus kommt die Natur einer göttlichen Ordnung gleich. Also lebt jeder, der mit der Natur im Einklang lebt, konfliktfrei mit der Welt und sich. Epiktet fasst das so zusammen: „[E]rlange nicht, dass die Dinge verlaufen, wie du es wünschst, sondern wünsche sie so, wie sie verlaufen, dann wirst du glücklich sein.“4 Durch den Einklang von Autarkie (Selbstgenügsamkeit), Apathie (Affektlosigkeit) und Ataraxie (Unerschütterlichkeit) besteht erst die Möglichkeit, dass der Mensch glückselig werden kann. Die Antwort? Interessanterweise waren es genau diese beiden Richtungen innerhalb der Philosophie, die die Lernenden im Unterricht diskutiert haben. Der kleinere Teil der Klasse argumentierte im Sinne der Stoiker, die Mehrheit eher nach der aristotelischen Ethik des guten Lebens. Selbst die Schülerin, welche die Frage aufgeworfen hat, konnte für sich eine Antwort finden. Die Lernenden stellten fest, dass nicht nur die Arterhaltung ein Ziel des Lebens sein kann, sondern sein Leben glücklich oder glückselig zu verbringen. Zum Ende der Stunde fragten die Lernenden auch mich, was ich denn denke. Zum einen gehört für mich das Sterben zum Leben dazu. Es bedingt sich beides. Der Tod des einen schafft Voraussetzungen für das Leben des anderen. Auf mich trifft die Vorstellungen der Eudaimonia von Aristoteles mehr zu. Ich selbst finde mich in der Beschreibung seiner Lebensvorstellung mehr wieder als bei den Stoikern. Diese unbedingte Kontrolle von Lust und Begierde möchte ich nicht (immer) einhalten, deshalb könnte ich die Glückseligkeit im Stoizismus nicht 3 erreichen. Manchmal möchte ich auch Dinge machen, die in dem Moment nicht wohl überlegt und vernünftig, sondern genau das Gegenteil sind. Also lieber mal mit Freunden abends etwas trinken gehen, als pünktlich ins Bett zu gehen oder das Stück Kuchen dem Sport vorzuziehen etc. Oder anders gesagt: Wozu studieren, wenn wir doch alle sterben? Um glücklich zu sein. 4 Quellenangaben 1 Rahmenlehrplan Philosophieren mit Kindern für Regionale Schule, Verbun- dene Haupt- und Realschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Integrierte Gesamtschule. Jahrgangsstufe 7-10, Erprobungsfassung 2002 2 https://www.thalia.de/suche?sq=sinn+des+lebens 13.11.2022, 20:19 Uhr 3 Aristoteles, Nikomachische Ethik, München 1991. 8. Auflage, S. 115 4 Weinkauf, Wolfgang: Die Philosophie der Stoa. Ausgewählte Texte. Stuttgart 2001, S. 271 Weitere Literatur: Hossenfelder, Malte: Antike Glücklehren: Kynismus und Kyrenaismus, Stoa, Epikureismus und Skepsis. Stuttgart 1996 Rapp, Christof: Aristoteles. Zur Einführung. Hamburg 2007, 3. überarbeitete Auflage 5

![Glück als Schauen [Theoria] nach Aristoteles (384–322 vor Chr.)](http://s1.studylibde.com/store/data/005638826_1-b4d7b201002dc1d51101ec71945d9e0c-300x300.png)