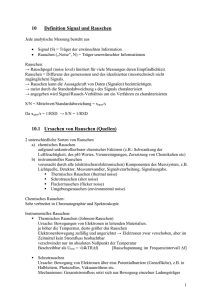

Word 97

Werbung