Praktikum im internationalen Umfeld

Werbung

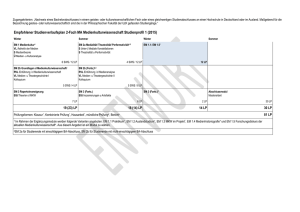

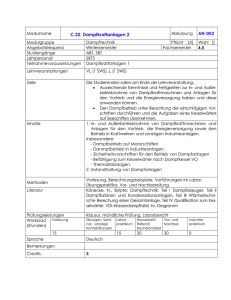

C Modulhandbuch Deutsch Praktikum im internationalen Umfeld Modulcode 0.1 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Praktikum Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerd Klöck Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - ein vertieftes Verständnis für die Methodik wissenschaftlichen Arbeitens (wissenschaftliche Fragestellung, Literaturstudium, Hypothesenbildung, Experimente als Prüfung einer Arbeitshypothese, wissenschaftliche Dokumentation) erworben haben - Arbeitsvorhaben in Bezug auf Inhalt, Zeitmanagement, Ablauf und Kosten planen und umsetzen können - problembasiert in kleinen Teams und mit externen Akteuren agieren können und somit ihre Sozial- und Selbstkompetenz gestärkt sowie durch Zusammenarbeit mit Gaststudierenden aus England, Spanien, Brasilien und weiteren Ländern Interkulturelle Kompetenz erworben haben Entsprechend der Schwerpunktbildung im ISTAB-Studienprogramm wird jeweils ein Projekt aus dem Bereich Industriebiologie (Achstetter & Klöck, 2005: Übungsfirma im Labor – eine praxisnahe Ausbildungsform für angehende Biotechnologen. Biospektrum 5, 645) sowie ein umweltbiologisches Rahmenthema angeboten (Brunken & Zacharias, 2005: Studienschwerpunkt Umweltbiologie an der Hochschule Bremen. Mitteilungen aus der NNA,16.1, 26-28). Bei der Projektfindung und – planung werden externe Partner mit einbezogen und vorrangig Fragestellungen aus der Praxis aufgegriffen. Auf der Basis von selbst entwickelten Hypothesen, die in eigenen experimentellen Untersuchungen und intensiven Literaturrecherchen überprüft wurden, wird ein abschließender Projektbericht erstellt: Form und Inhalt erfüllen die Anforderungen der wissenschaftlichen Nachvollziehbarkeit der Argumentation und Reproduzierbarkeit der Experimente. Pflichtmodul für Studierende mit einem Bachelorabschluss mit 180 ECTS 300 Stunden Projekt, 600 Stunden angeleitetes Selbststudium Hausarbeit in englischer Sprache 900 Stunden 30 einmal im Jahr im Wintersemester Originalliteratur (Veröffentlichungen, Patente), Übersichtsartikel 1 (reviews), in englischer Sprache Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung Prof. Achstetter, Prof. Brunken, Prof. Klöck, Prof. Zacharias Praktikum im internationalen Umfeld SWS 20 2 Statistik für Biologen Modulcode 1.1 (1111) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Theoriesemester Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Zacharias Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls- Daten aus biologischen Experimenten analysieren, geeignete statistische Verfahren zu deren Auswertung auswählen und anwenden können - bei der Versuchsplanung den Umfang und die Qualität der zu erhebenden Daten für die spätere Auswertung berücksichtigen können - die Versuchsergebnisse und deren statistische Auswertung mündlich und schriftlich darstellen können Univariate, bivariate und multivariate Statistik, Anwendung und Darstellung der Ergebnisse statistischer Testverfahren; Übungen greifen Fragestellungen aus Forschungsvorhaben des Studienprogramms auf. Pflichtmodul 2 SWS Seminar, 2 SWS Übungen im EDV-Labor Referat oder Präsentation (schriftl. Ausarbeitung und Präsentation, in Kleingruppen, mind. 15 und nicht mehr als 30 min pro Prüfling) Empfohlene Vorkenntnisse: Grundlagen in Mathematik und Statistik aus einem einschlägigen Bachelorstudiengang 180 h 60 h 120 h 6 15 x 1 Tag, einmal pro Studienjahr (im Sommersemester) Deutsch, ggf. Englisch Fowler, J., Jarvis, P., Cohen, L. (2009): Practical Statistics for Field Biology. 2nd edition. Wiley. Chichester. Leyer, I., Wesche, K. (2007): Multivariate Statistik in der Ökologie: Eine Einführung. Springer. Berlin & Heidelberg. Literatur Zöfel, P. (2007): Statistik verstehen: Ein Begleitbuch zur computerunterstützten Anwendung. Addison-Wesley. München. Zuur, A. F., Ieno, E. N., Smith, G. H. (2007): Analysing Ecological Data. Springer. New York. Lehrveranstaltungen Dozent(in) Lehrbeauftragter NN Titel der Lehrveranstaltung Statistik für Biologen SWS 4 3 Entwicklung industrieller Mikroorganismenstämme Modulcode 1.2 (2141) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Theoriesemester Prof. Dr. rer. nat. Tilman Achstetter Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - Fähigkeiten und Eigenarten von Mikroorganismen sowie Möglichkeiten ihrer Nutzung und Veränderung kennen und einordnen können. - Methoden und Resultate aus der Grundlagenforschung unter Berücksichtigung des industriellen Einsatzes derartiger Mikroorganismen (GMP/GLP, Sicherheitsaspekte, Ökonomie, gesellschaftspolitische Relevanz) bewerten können. - wissenschaftliche Originalliteratur (in Gruppen) studieren, verstehen und bewerten können. - über eine erhöhte Sozial- und Methodenkompetenz verfügen Veränderungen metabolischer Fähigkeiten im Sinne eines Metabolic engineering bzw. einer synthetischen Biologie von industriell bedeutsamen Mikroorganismen unter Einsatz von Gentechnik, zufälliger Mutagenese und dem sich anschließenden Screening am Beispiel von industriellen Großprojekten (Hydrocortison, Artemisin, Paclitaxel), Interdisziplinäre Zusammenführung von Erkenntnissen einerseits der Mikrobiologie/Zellbiologie/Stoffwechselphysiologie/Genetik und Molekulargenetik/Biochemie und andererseits der Pharma-, Nahrungsmittel- und Feinchemie, Einsatz überwiegend von Originalliteratur (Publikationen, Patente, überwiegend in englischer Sprache). Pflichtmodul für den Schwerpunkt Industriebiologie, Wahlpflicht für den Schwerpunkt Umweltbiologie 4 SWS Seminar Referat (schriftl. Ausarbeitung und Präsentation, in Kleingruppen, mind. 15 und nicht mehr als 30 min pro Prüfling) Empfohlene Vorkenntnisse aus einem einschlägigen Bachelorstudiengang: Grundlagen der Mikrobiologie, der Genetik und der Molekulargenetik, der Zellbiologie, der Chemie und der Biochemie, der Enzymologie, der industriellen Mikrobiologie, der Bioverfahrenstechnik, Grundlagen der Datenbankrecherche Wird auch als Wahlmodul des Masterprogramms Biochemistry and Molecular Biology der Universität Bremen angeboten. 180 h 60 h 120 h 6 4 x 4 Tage, einmal pro Studienjahr im Sommersemester als vierwöchiges Blockmodul Deutsch, ggf. Englisch bei der Teilnahme von Studierenden der Universität Bremen (das Modul ist Wahlmodul des akkreditierten Masterprogramms Biochemistry and Molecular Biology des Fachbereichs 2 Biologie/Chemie der Universität Bremen, siehe http://www.mscbmb.uni-bremen.de/en/mscbmb/teaching/module-d.html, hier: Development of Microbial Strains) Originalliteratur (Veröffentlichungen, Patente), Übersichtsartikel (reviews), in englischer Sprache 4 Lehrveranstaltungen Dozent(in) Prof. Dr. rer. nat. Tilman Achstetter Titel der Lehrveranstaltung Entwicklung industrieller Mikroorganismenstämme SWS 4 5 Marine Biotechnologie Modulcode 1.3 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Theoriesemester Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerd Klöck Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - besondere Fähigkeiten und Eigenschaften mariner Organismen, insbesondere mariner Protisten kennen, verstehen und beurteilen können. - die Möglichkeiten und Potentiale der verfahrenstechnischen Nutzung mariner Organismen einschätzen können. - selbständige Recherchen zu aktuellen Anwendungsbeispielen, anhand von Firmeninformationen, Patenten, Zulassungsanträgen und Originalliteratur durchführen und auf dieser Grundlage die ökonomische und ökologische Tragfähigkeit mariner Produktionssysteme einschätzen können. - daraus resultierende ethische und gesellschaftspolitische Probleme diskutieren können. Besondere Anpassungen von Organismen an den Lebensraum Meer, spezielle Eigenschaften und aktuelle Nutzung mariner Bakterien, Besonderheiten mariner Protisten, insbesondere biotechnologische Nutzungsmöglichkeiten, die sich aus der besonderen Evolution dieser Organismengruppe ergeben; marine Polysaccharide, marine Proteine, marine Schwämme und Cytostatika, Grundlagen der Anwendung der Biotechnologie in der Aquakultur (fish feed, marine diagnostics). Firmenportraits und Forschungstrends. Pflichtmodul für den Schwerpunkt Industriebiologie, Wahlpflicht für den Schwerpunkt Umweltbiologie 4 SWS Seminar Referat (schriftl. Ausarbeitung und Präsentation, in Kleingruppen, mind. 15 und nicht mehr als 30 min pro Prüfling) Empfohlene Vorkenntnisse: Grundlagen der anorganischen Chemie, Biochemie und Zellbiologie, sowie der der Bioverfahrenstechnik aus einem einschlägigen Bachelorstudiengang Das Modul ist Wahlpflichtmodul des Programms Biotechnology der Jacobs University Bremen. 180 h 60 h 120 h 6 4 x 4 Tage, einmal pro Studienjahr im Sommersemester als vierwöchiges Blockmodul Englisch Originalliteratur (aktuelle Veröffentlichungen, Patente), Übersichtsartikel (reviews), Zulassungsunterlagen der FDA 6 Lehrveranstaltungen Dozent(in) Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerd Klöck Titel der Lehrveranstaltung Marine Biotechnologie SWS 4 7 Aquatische Ökosysteme Modulcode 1.4 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Theoriesemester Prof. Dr. rer. nat. Heiko Brunken Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - aquatische Ökosysteme kennen und vor dem Hintergrund der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bewerten können. - naturwissenschaftliche Bewertungssysteme in formalisierten Verfahren anwenden können. - Erkenntnisse aus der Ökosystemforschung diskutieren, wissenschaftliche Fragestellungen formulieren und praxisbezogene Lösungsansätze im sozio-ökonomischen Umfeld entwickeln können Physikalisch-chemische, gewässermorphologische und biologische Methoden zur Erfassung und Bewertung von Seen, Flüssen und Ästuaren. Definition des typspezifischen Referenzzustandes anhand biologischer Qualitätskomponenten (Fischfauna u.a.). Selbstständiges Arbeiten mit den Dokumenten der WRRL. Beurteilung eines Oberflächenwasserkörpers anhand eigens erhobener Geländedaten in Kooperation mit Partnern aus der Praxis (Umweltverwaltung, Nutzer, Naturschutzverbände). Das Modul bildet zusammen mit dem Modul 1.5 Terrestrische Ökosysteme eine inhaltliche Einheit zur Anwendung europäischer Rechtsnormen im Umwelt- und Naturschutz. Pflichtmodul für den Schwerpunkt Umweltbiologie, Wahlpflicht für den Schwerpunkt Industriebiologie 4 SWS Seminar Referat (schriftl. Ausarbeitung und Präsentation, in Kleingruppen, mind. 15 und nicht mehr als 30 min pro Prüfling) Empfohlene Vorkenntnisse: Verständnis der wichtigsten Theorien, Prinzipien und Methoden der Ökologie und der allgemeinen Biologie aus einem einschlägigen Bachelorstudiengang 180 h 60 h 120 h 6 4 x 4 Tage, einmal pro Studienjahr im Sommersemester als vierwöchiges Blockmodul In der Regel Deutsch EG Wasserrahmenrichtlinie, Originalliteratur (aktuelle Veröffentlichungen, Rechtsnormen), Übersichtsartikel (reviews) Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung Prof. Dr. rer. nat. Heiko Brunken Aquatische Ökosysteme SWS 4 8 Terrestrische Ökosysteme Modulcode 1.5 (2211) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Theoriesemester Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Zacharias Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - wichtige Elemente und Funktionen terrestrischer Ökosysteme kennen und verstehen. - sich Grundlagen und Methoden der Bewertung (Analyse und Synthese) und des Managements terrestrischer Ökosysteme vor dem Hintergrund des europäischen Rechts erarbeiten können. - Erkenntnisse aus der Ökosystemforschung diskutieren, wissenschaftliche Fragestellungen formulieren und praxisbezogene Lösungsansätze im sozio-ökonomischen Umfeld entwickeln können Ökologie von Arten und Lebensraumtypen (LRT) terrestrischer Ökosysteme (Schwerpunkt Botanik), Methoden für deren Erfassung, Bewertung des Erhaltungszustandes und Monitoring (Standort, Population, Biozönose), auch an praktischen Beispielen vor Ort. Vor dem Hintergrund der Zielvorgaben der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie und damit des europäischen Umweltrechts werden aufbauend Management und Umsetzung von Maßnahmen (Optimierung Zustand von Populationen und LRT, Schutzkonzepte, integrierte Landnutzungskonzepte) thematisiert unter Einbindung der Bereiche Datenverarbeitung inkl. GIS und Öffentlichkeitsarbeit. Pflichtmodul für den Schwerpunkt Umweltbiologie, Wahlpflicht für den Schwerpunkt Industriebiologie 4 SWS Seminar Referat (schriftl. Ausarbeitung und Präsentation, in Kleingruppen, mind. 15 und nicht mehr als 30 min pro Prüfling) oder Klausur (90 min) Empfohlene Vorkenntnisse: Verständnis der wichtigsten Theorien, Prinzipien und Methoden der Ökologie (v.a. Vegetationsökologie) und der allgemeinen Biologie aus einem einschlägigen Bachelorstudiengang 180 h 60 h 120 h 6 4 x 4 Tage, einmal pro Studienjahr (im Sommersemester) als vierwöchiges Blockmodul In der Regel Deutsch http://www.fauna-flora-habitatrichtlinie.de/, http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/, Mueller-Dombois, D. & Ellenberg, H. (2003): Aims and Methods of Vegetation Ecology. The Blackburn Press, Breckle, S-W. (2002): Walter's Vegetation of the Earth. New York: Springer Publishing, zusätzlich Literatur zu Fallbeispielen. 9 Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung SWS Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Zacharias Terrestrische Ökosysteme 4 10 Molekulare Genetik Modulcode 1.6 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Theoriesemester Prof. Dr. rer. nat. habil Gerd Klöck Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - die molekularen Grundlagen der Regulation von Genaktivitäten verstehen - den Aufbau des Genoms kennen - die Transkription und die daran beteiligten Enzyme verstehen • • • • • DNA-Replikaktion Organisation des Genoms Genstruktur und Genregulation Transkription/Translation RNA processing Wahlpflichtmodul, Schwerpunkt Industriebiologie 2 SWS Seminar, 2 SWS Laborpraktikum Klausur (90 min) oder mündliche Prüfung Pflichtmodul im Masterprogramm „Biotechnologie“ der Hochschule Bremerhaven 180 h 60 h 120 h 6 einmal pro Studienjahr im Sommersemester Deutsch F. Lottspeich / H. Zorbas; Bioanalytik (Spektrum) Neil A. Campbell, Jane B. Reece, Jürgen Markl; Biologie Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis: Molekularbiologie der Zelle Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung Prof. Dr. rer. nat. Carsten Harms Molekulare Genetik SWS 4 11 Interaction of Organisms Modulcode 1.7 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer Theoriesemester Prof. Dr. rer. nat. habil Gerd Klöck Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - molekulargenetische Strategien biologischer Systeme verstehen - Einsatzmöglichkeiten verschiedener molekulargenetischer Elemente zur Diagnostik kennen - Einblick in aktuelle angewandte Forschungsergebnisse gewinnen - Fragestellungen und Arbeitsweisen molekularbiologischer Forscher verstehen - Kenntnis von Grundbegriffen und Zusammenhängen in der molekularen Biologie sowie Methodenkenntnis der molekularbiologischen Forschung erworben haben - Spezifische Strategien der molekularen Genetik und Diagnostik, - Strategien zur Erlangung neuer genetischer Eigenschaften biologischer Systeme - molekularbiologische Plattformtechnologien - Molekulare Methoden zur Biodiversitätserfassung (Umwelt-rDNA Bibliotheken, Molekulare Sonden, FISH, Phylochips) - Grundmethoden der Molekularphylogenie für die Sequenzklassifizierung / -identifizierung, - Genomik: Genomsequenzierung, EST Banken, Sequenzannotierung, Untersuchung von Genexpressionsmustern Wahlpflichtmodul, Schwerpunkt Industriebiologie 4 SWS Seminar Referat (schriftl. Ausarbeitung und Präsentation, in Kleingruppen, mind. 15 und nicht mehr als 30 min pro Prüfling) oder Klausur (90 min) oder mündliche Prüfung Voraussetzung für die Teilnahme - Verwendbarkeit Pflichtmodul im Masterprogramm „Biotechnologie“ der Hochschule Bremerhaven Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur 180 h 60 h 120 h 6 einmal pro Studienjahr im Sommersemester deutsch Genes VI, Lewin, Oxford Verlag Von Haeseler & Liebers: Molekulare Evolution (Fischer Taschenbuch Verlag) Lehrveranstaltungen Dozent(in) Prof. Dr. rer. nat. Carsten Harms Titel der Lehrveranstaltung Interaction of Organisms SWS 4 12 Lab Rotation I Modulcode 1.8 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Theoriesemester Prof. Dr. rer. nat. habil Gerd Klöck Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - sich in eine Forschergruppe integrieren und sich im internationalen Umfeld wissenschaftlich austauschen können. - sich kurzfristig in ein Thema einarbeiten, neue Methoden erlernen und anwenden können. - experimentelle Fragestellungen eigenständig bearbeiten und in einem gesetzten Zeitrahmen beantworten können Die Studierenden werden in diesem wie im Modul 1.9 in die wissenschaftliche Arbeit einer Forschergruppe der Jacobs University integriert und erlernen state-of-the-art Methoden der Biochemie, Zellund Molekularbiologie. Wahlpflichtmodul, Schwerpunkt Industriebiologie 4 SWS Labor Bewertetes Praktikumsprotokoll in Englischer Sprache Empfohlene Vorkenntnisse: Grundlagen der Mikrobiologie, der Zellbiologie, der Chemie und der Biochemie aus einem einschlägigen Bachelorstudiengang Teil des Masterprogramms Molecular Life Sciences der Jacobs University Bremen 180 h 60 h 120 h 6 einmal pro Studienjahr im Sommersemester nach Vereinbarung Englisch Originalliteratur (Veröffentlichungen, Patente), Übersichtsartikel (reviews) Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung Prof. Dr. Mattias Winterhalter, Prof. Dr. Roland Benz, Prof. Dr. Sebastian Springer, Prof. Dr. Mattias Ulrich Lab Rotation I SWS 4 13 Lab Rotation II Modulcode 1.9 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. Für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Theoriesemester Prof. Dr. rer. Nat. habil Gerd Klöck Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - sich in eine Forschergruppe integrieren und sich im internationalen Umfeld wissenschaftlich austauschen können. - sich kurzfristig in ein für sie unbekanntes Thema einarbeiten, neue Methoden erlernen und anwenden können. - experimentelle Fragestellungen eigenständig bearbeiten und in einem gesetzten Zeitrahmen beantworten können Die Studierenden werden in diesem wie im Modul 1.8 in die wissenschaftliche Arbeit einer Forschergruppe der Jacobs University integriert und erlernen state-of-the-art Methoden der Biochemie, Zellund Molekularbiologie. Wahlpflichtmodul, Schwerpunkt Industriebiologie 4 SWS Labor Bewertetes Praktikumsprotokoll in Englischer Sprache Empfohlene Vorkenntnisse: Grundlagen der Mikrobiologie, der Zellbiologie, der Chemie und der Biochemie aus einem einschlägigen Bachelorstudiengang Teil des Masterprogramms Molecular Life Sciences der Jacobs University Bremen 180 h 60 h 120 h 6 einmal pro Studienjahr im Sommersemester nach Vereinbarung Englisch Originalliteratur (Veröffentlichungen, Patente), Übersichtsartikel (reviews) Lehrveranstaltungen Dozent(in) Prof. Dr. Mattias Winterhalter, Prof. Dr. Roland Benz, Prof. Dr. Sebastian Springer, Prof. Dr. Mattias Ulrich Titel der Lehrveranstaltung Lab Rotation II SWS 4 14 Proteinanalyse in Theorie und Praxis Modulcode 1.10 (2271) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. Für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Theoriesemester Prof. Dr. rer. Nat. Tilman Achstetter Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - die Struktur und Funktion von Polypeptiden, auch unter Berücksichtigung ihrer Biogenese verstehen - fortgeschrittene Methoden der Proteinanalytik kennen - anhand von Originalliteratur Prinzipien der wissenschaftliche Analyse und Synthese entwickeln und üben können -Proteinstrukturen und Charakteristika -Analytische Methoden der Proteinreinigung, Elektrophorese, Analyse von Primär- und Sekundärstruktur, Massenspektrometrie und Bioinformatik, Proteomik, Struktur-Funktions-Beziehungen -Proteincharakterisierung mit bio-physikalischen und biochemischen Methoden wie Röntgenstrukturanalyse und NMR Wahlpflichtmodul, Schwerpunkt Industriebiologie 4 SWS Seminar Referat (schriftl. Ausarbeitung und Präsentation, in Kleingruppen, mind. 15 und nicht mehr als 30 min pro Prüfling) oder Klausur (90 min) oder Präsentation (in Kleingruppen, 15 und nicht mehr als 30 min pro Prüfling ggf. in Englisch) Empfohlene Vorkenntnisse: Grundlagen der Chemie und der Biochemie, der Mikrobiologie, der Genetik und der Molekulargenetik, der Zellbiologie, der Datenbankrecherche aus einem einschlägigen Bachelorstudiengang 180 h 60 h 120 h 6 einmal pro Studienjahr (im Sommersemester) als vierwöchiges Blockmodul Deutsch, ggf. Englisch Originalliteratur (Veröffentlichungen, Patente), Übersichtsartikel (reviews), in englischer Sprache Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung Prof. Dr. rer.nat. Tilman Achstetter Proteinanalyse in Theorie und Praxis SWS 4 15 Marine Biotechnologie II: Forschungspraktikum Modulcode 1.11 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Theoriesemester Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerd Klöck Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - besondere Fähigkeiten und Anforderungen mariner Protisten und deren Nutzungsmöglichkeiten kennen und in selbstständig geplanten und durchgeführten Untersuchungen zur Produktion von Biomasse anwenden können - die speziellen Anpassungen mariner Organismen bei der Entwicklung verfahrenstechnischer Prozesse umsetzen können - über eine erhöhte Sozial- und Methodenkompetenz verfügen Besondere Anpassungen von Organismen an den Lebensraum Meer, spezielle Eigenschaften und aktuelle Nutzung mariner Mikroorganismen, insbesondere mariner Protisten, und deren biotechnologische Nutzungsmöglichkeiten; marine Polysaccharide, Mikroalgen in der der Aquakultur (fish feed, marine probiotics). Wahlpflichtmodul, Schwerpunkt Industriebiologie 4 SWS Laborarbeit in kleinen Gruppen Referat (schriftl. Ausarbeitung und Präsentation, in Kleingruppen, mind. 15 und nicht mehr als 30 min pro Prüfling) Empfohlene Vorkenntnisse: Grundlagen der marinen Biologie, anorganischen Chemie, Biochemie und Zellbiologie, sowie der der Bioverfahrenstechnik 180 h 60 h 120 h 6 4 x 4 Tage, einmal pro Studienjahr (im Sommersemester) als vierwöchiges Blockmodul In der Regel Englisch Originalliteratur (aktuelle Veröffentlichungen, Patente), Übersichtsartikel (reviews), Zulassungsunterlagen der FDA, in englischer Sprache Lehrveranstaltungen Dozent(in) Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerd Klöck Titel der Lehrveranstaltung Marine Biotechnologie II: Forschungspraktikum SWS 4 16 Mikrobielle Physiologie - Fortgeschrittenenpraktikum Modulcode 1.12 (2281) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Theoriesemester Prof. Dr. rer. nat. Tilman Achstetter Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - Grundoperationen im mikrobiologischen bzw. biochemischen Labor anwenden können - geeignete Mikroorganismen(-Stämme) unter verschiedenen Bedingungen zur Gewinnung und enzymatischen Charakterisierung von zellfreien Extrakten kultivieren können - enzymatische Tests entwickeln und erproben können - über eine erhöhte Sozial- und Methodenkompetenz verfügen Charakterisierung von physiologischen Zuständen (Katabolitrepression, Kohlenstoff- und/ oder Stickstofflimitierung, Spezialfall Sporulation) der Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae anhand von Wachstumsparametern und ausgewählter enzymatischer Aktivitäten. Praktische Umsetzung der Enzymtheorie (Kinetik, Inhibition). Wahlpflichtmodul, Schwerpunkt Industriebiologie 1 SWS Seminar und 3 SWS Laborarbeit in kleinen Gruppen Bewertetes Praktikumsprotokolll, ggf. in Kleingruppen Empfohlene Vorkenntnisse: Grundlagen der Mikrobiologie, der Genetik und der Molekulargenetik, der Zellbiologie, der Chemie und der Biochemie, der Enzymologie, Grundlagen der Datenbankrecherche aus einem einschlägigen Bachelorstudiengang, sowiedie Teilnahme am vorausgehenden Modul 1.10 Proteinanalyse in Theorie und Praxis 180 h 60 h 120 h 6 einmal pro Studienjahr im Sommersemester als vierwöchiges Blockmodul Deutsch, ggf. Englisch Originalliteratur (Veröffentlichungen, Patente), Übersichtsartikel (reviews), in englischer Sprache Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung SWS Prof. Dr. rer. nat. Tilman Achstetter Mikrobielle Physiologie Fortgeschrittenenpraktikum 4 17 Biotechnik im Umweltschutz Modulcode 1.13 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Theoriesemester Prof. Dr. rer. nat. Bernd Mahro Das Modul soll Studierende befähigen: - umweltbiotechnische Verfahren unter Verwendung von mikrobiellen Rein- und Mischkulturen vergleichen und Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen zu können - biotechnische Methoden zur Konversion von biogenen Roh- und Reststoffen mit Enzymen und/oder spezialisierten Produktionsstämmen auszuwählen und bewerten zu können - die sozialen und ökologischen Auswirkungen der Biomassenutzung zu erkennen und nachhaltige Lösungsvorschläge zu erarbeiten -wissenschaftliche Originalliteratur in Gruppen studieren, verstehen und bewerten zu können. • Optimierung von Mischkulturen in umweltbiotechnischen Verfahren • Enzyme im Umweltschutz, z.B. in der Papier-, Textil- und Kunststoffherstellung • Mikrobielle Konversion von biogenen Roh- und Reststoffen in Wertprodukte und/oder Energieträger wie Biogas oder Ethanol • Techniken zur Förderung des Schadstoffabbaus in Boden und Grundwasser • Elimination von Zehr- und Nährstoffüberschüssen in Gewässern Wahlpflichtmodul 4 SWS Seminar Referat (schriftl. Ausarbeitung und Präsentation, in Kleingruppen, mind. 15 und nicht mehr als 30 min pro Prüfling) oder Hausarbeit Empfohlene Vorkenntnisse: Grundkenntnisse der Umweltmikrobiologie aus einem einschlägigen Bachelorstudiengang Pflichtmodul im Internationalen Masterstudiengang „Umwelttechnik“ der Hochschule Bremen 180 h 60 h 120 h 6 einmal pro Studienjahr im Sommersemester Deutsch, ggf. in englischer Sprache Janke Umweltbiotechnik 2008, Madigan et al., Brock – Biology of Microorganisms 2009, Kamm et al., Hrsg., Biorefineries - industrial processes and products. Vol. 1 & 2, Wiley-VCH, 2006, aktuelle wissenschaftliche Zeitschriften Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung Prof. Dr. rer. nat. Bernd Mahro Biotechnik im Umweltschutz SWS 4 Dr.- Ing. Anja Noke 18 Geografische Informationssysteme (GIS) Modulcode 1.14 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Theoriesemester Prof. Dr. rer. nat. Heiko Brunken Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - verschiedene in GIS verwendete Datenmodelle verstehen und anwenden können. - raumbezogene Umweltdaten mit GIS recherchieren, auswerten und darstellen können. - die Plausibilität und Anwendbarkeit räumlicher Bezugssysteme überprüfen und manipulieren können. - geographische Informationen in webbasierte Formate überführen und darstellen können - Grundlegender Aufbau von Geodatenbanken und Datenformate - Analyse, Management und kartographische Darstellung von geografischen Informationen mit ArcGIS-Technologie - Erfassen, Sammeln und Aufbereiten von biologischen Daten mithilfe von GIS-Web-Technologien (ArcGIS Online) Wahlpflichtmodul, Schwerpunkt Umweltbiologie 4 SWS Seminar Hausarbeit oder Referat (schriftl. Ausarbeitung und Präsentation, in Kleingruppen, mind. 15 und nicht mehr als 30 min pro Prüfling) Empfohlene Vorkenntnisse: Grundlegende EDV-Kenntnisse im Bereich von geographischen Informationssystemen werden empfohlen. 180 h 60 h 120 h 6 4 x 4 Tage, einmal pro Studienjahr im Sommersemester als vierwöchiges Blockmodul In der Regel Deutsch Schulungsunterlagen: ISTAB-interne sowie von ESRI® Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung Prof. Dr. rer. nat. Heiko Brunken; Dipl. Biol. Henning Harder Geografische Informationssysteme SWS 4 19 Erfassung und Präsentation ökologischer Daten mittels digitaler Techniken Modulcode 1.15 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Theoriesemester Prof. Dr. rer. nat. Heiko Brunken Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - ökologische Daten wie umweltbezogene Messwerte oder Biodiversitätsinformationen mit Raum- und Zeitbezug aus öffentlich zugänglichen Quellen recherchieren und erfassen können. - diese Daten auf Plausibilität bewerten und auf Anwendbarkeit überprüfen können. - die entsprechenden Daten mit geeigneten Auswertungs- und Darstellungsmethoden präsentieren können. Recherche ökologischer Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (Kartenwerke, Datenbanken, Verbreitungsdaten) Übersicht über die Struktur und die Qualitäten ökologischer Daten. Ausgewählte Methoden zur Datenanalyse, Darstellung und Kommunikation mit dem Schwerpunkt der Anwendung digitaler Techniken. Wahlpflichtmodul, Schwerpunkt Umweltbiologie 4 SWS Seminar Referat (schriftl. Ausarbeitung und Präsentation, in Kleingruppen, mind. 15 und nicht mehr als 30 min pro Prüfling) Empfohlene Vorkenntnisse: Verständnis der wichtigsten Theorien, Prinzipien und Methoden der Ökologie und der allgemeinen Biologie aus einem einschlägigen Bachelorstudiengang 180 h 60 h 120 h 6 4 x 4 Tage, einmal pro Studienjahr im Sommersemester als vierwöchiges Blockmodul In der Regel Deutsch Originalliteratur (Veröffentlichungen, Rechtsnormen), Übersichtsartikel (reviews), in englischer Sprache Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung Martin Winkler M.Sc. Erfassung und Präsentation ökologischer Daten mittels digitaler Techniken SWS 4 20 Forschungspraktikum Umweltbiologie Modulcode 1.16 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Theoriesemester Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Zacharias Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - experimentelle Fragestellungen eigenständig bearbeiten und in einem gesetzten Zeitrahmen beantworten können - sich im Rahmen von aktuellen Forschungsprojekten der Umweltbiologie in eine Arbeitsgruppe integrieren und sich (ggf. im internationalen Umfeld) wissenschaftlich austauschen können und damit- über eine erhöhte Sozial- und Methodenkompetenz verfügen Aktuelle Forschungsprojekte der Umweltbiologie der Arbeitsgruppen Angewandte und Ökologische Botanik, Angewandte Fisch- und Gewässerökologie oder von weiteren Arbeitsgruppen mit ökologischer Ausrichtung. Wahlpflichtmodul, Schwerpunkt Umweltbiologie 4 SWS Labor Referat (schriftl. Ausarbeitung und Präsentation, in Kleingruppen, mind. 15 und nicht mehr als 30 min pro Prüfling) oder Hausarbeit Empfohlene Vorkenntnisse: Aquatische und Terrestrische Ökosysteme 180 h 60 h 120 h 6 einmal pro Studienjahr im Sommersemester nach Vereinbarung In der Regel Englisch Originalliteratur (Veröffentlichungen, Rechtsnormen), Übersichtsartikel (reviews), auch in englischer Sprache Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung Prof. Dr. rer. nat. Heiko Brunken, Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Zacharias Forschungspraktikum Umweltbiologie SWS 4 21 Nachhaltige Entwicklung in Freizeit und Tourismus Modulcode 1.17 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Theoriesemester Prof. Dr. Bernd Stecker Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - Grundgedanken, Konzepte und praktische Ansätze zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung in weltweiten und lokalen Zusammenhängen kennen. - Planungsvorhaben im Freizeit- und Tourismusbereich mit Blick auf nachhaltige Prozesse und Wirkungen analysieren und ökologische, soziokulturelle und ökonomische Aspekte ganzheitlich in eigene Planungsvorhaben einbeziehen können. - Rahmenbedingungen für Planungsprozesse kennen und Instrumente für die Analyse von Entwicklungspotenzialen und Risiken einsetzen können. - eine positive Einstellung gegenüber ethischen Standards zum Schutz von Umwelt und Kultur bei Tourismus- und Freizeitaktivitäten gewonnen haben und Initiativen zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung unterstützen. -verschiedene Methoden der empirischen Sozialforschung anwenden und kritisch beurteilen können. Im Mittelpunkt des Seminars steht das Konzept der nachhaltigen Entwicklung, d.h. eine ganzheitliche Betrachtung ökonomischer, soziokultureller und ökologischer Aspekte unter Berücksichtigung der Interessen künftiger Generationen. Im Rahmen des Seminars soll die Bedeutung dieses weltweit unterstützen Ansatzes für die Planungs- und Entwicklungsprozesse im Bereich Freizeit und Tourismus herausgearbeitet werden. Insbesondere folgende Aspekte werden dabei behandelt: (1) Internationale Empfehlungen und Vereinbarungen zur Nachhaltigen Entwicklung (inkl. internationales Umweltrecht), (2) Leitgedanken einer am Konzept der Nachhaltigkeit orientierten Planung für Freizeit und Tourismus: ökologische Verträglichkeit, soziale Gerechtigkeit und ökonomische Leistungsfähigkeit; (3) Instrumente für die Situationsanalyse und die Einschätzung von Ressourcen und Belastungen; (4) ökologische, soziokulturelle und ökonomische Auswirkungen von Freizeit und Tourismus; (5) politische Rahmenbedingungen, Akteure und Konfliktfelder bei der Freizeit- und Tourismusentwicklung; Planungsinstrumente und Verfahren auf Mikro-, Meso- und Makroebenen zur Umsetzung von Nachhaltigkeit; (6) Nachhaltigkeit als Prinzip in der praktischen Projektplanung und beim Projektmanagement; (7) Modelle für eine partizipative Planung zusammen mit der lokalen Bevölkerung; (8) Nachhaltiger Tourismus als Chance für Entwicklungsländer; (9) Freizeit und Lebensqualität: Herausforderungen für eine nachhaltige Entwicklung in Städten und Gemeinden; (10) Bildung für nachhaltige Entwicklung: Projekte und Initiativen der UN-Dekade. Im projektorientierten zweiten Abschnitt des Moduls erstellen die Studierenden anhand eines konkreten Fallbeispiels aus der Praxis (national/international) mit dem methodischen Instrumentarium aus Kriterien und Indikatoren eine Nachhaltigkeitsbilanzierung für eine Destination. In enger Kooperation mit dem Modul 1.5 „Kulturtourismus“ wird die nachhaltige Entwicklung dieses Tourismussegments im internationalen Vergleich anhand eigener Feldforschungen erfasst, analysiert und bewertet; aus dem Ergebnis werden entsprechende Handlungsansätze und Marketing-Strategien für einen nachhaltigen Kulturtourismus 22 Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur entwickelt. Wahlpflichtmodul, Schwerpunkt Umweltbiologie 4 SWS Seminar Hausarbeit oder Referat (schriftl. Ausarbeitung und Präsentation, in Kleingruppen, mind. 15 und nicht mehr als 30 min pro Prüfling) Pflichtmodul des Masterprogramms International Studies of Leisure and Tourism der Hochschule Bremen 180 h 60 h 120 h 6 einmal pro Studienjahr im Sommersemester nach Vereinbarung Englisch oder Deutsch Die aktuellen Literaturlisten werden zu Beginn des Semesters ausgeteilt. Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung Prof. Dr. Bernd Stecker Nachhaltige Entwicklung in Freizeit und Tourismus SWS 4 23 Projektmodul I, Thema und Planung Modulcode 2.1 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Projektsemester Prof. Dr. rer. nat. Heiko Brunken Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - aufbauend auf dem kritischen Verständnis des neuesten Standes des Wissens eigenständige Ideen in forschungsorientierten Projekten entwickeln können - hierauf aufbauend eigene, experimentell überprüfbare Arbeitshypothesen formulieren können - ihr Forschungsvorhaben zeitlich, inhaltlich und in Bezug auf die erforderlichen Ressourcen planen können - einen Forschungsantrag für ihr individuelles Forschungsprojekt formulieren können, der die Einbettung in den größeren inhaltlichen und organisatorischen Zusammenhang beinhaltet Einstiegsmodul für das Projektsemester im ISTAB-M.Sc.: Erstellen eines Forschungsantrags für das jeweils eigene Projekt entsprechend der konkreten Vorgaben von Mittelgebern, z.B. DFG oder DBU. Dies basiert auf einer Ausschreibung der ISTAB Professoren am Ende des Theoriesemesters, die im Wesentlichen Themen aus den Forschungsgebieten der ISTAB-Professoren, anderen Hochschularbeitsgruppen sowie von externen Partnern beinhalten. Wissenschaftliche Recherche anhand von Originalliteratur, Datenbanken, Patenten oder Marktsituation; rechtlicher und gesellschaftspolitischer Hintergrund; Bedarfsanalyse; Bewertung der Information; Aufstellen einer wissenschaftlichen Hypothese; Berücksichtigung einer statistischen Versuchsplanung; Ableiten einer wissenschaftlichen Zielstellung; Erstellen eines Arbeits-, Zeit- und Kostenplans. Pflichtmodul 60 Stunden Projekt, 120 Stunden angeleitetes Selbststudium Hausarbeit - 180 h 60 h 120 h 6 einmal pro Studienjahr im Wintersemester als vierwöchiges Blockmodul Deutsch, ggf. Englisch projektspezifische Originalliteratur (Veröffentlichungen, Patente, Rechtsnormen), Übersichtsartikel (reviews) überwiegend in englischer Sprache 24 Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung SWS Prof. Achstetter, Prof. Brunken, Prof. Klöck, Prof. Zacharias Projektmodul I, Thema und Planung 4 25 Projektmodul II, Methodenauswahl und Validierung Modulcode 2.2 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Projektsemester Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerd Klöck Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - geeignete Methoden zur Beantwortung der Fragestellung/ Arbeitshypothese eines formulierten Forschungsprojektes ( Modul 2.1) auswählen, ggf. adaptieren oder entwickeln können - diese Methoden validieren und die Anwendbarkeit überprüfen können - diese Methoden im Laboralltag etablieren können Kritische Auswahl geeigneter Testverfahren, unter Berücksichtigung von Richtlinien und verbindlichen Rechtsvorschriften; Validierung der Methoden hinsichtlich Richtigkeit, Reproduzierbarkeit (Präzision), Linearität, Empfindlichkeit, Robustheit, Messbereich, Selektivität. Etablierung quantitativer Laborverfahren zur späteren Durchführungdes Projektes (s. Moduls 2.3).; Methodenvalidierung als Bestandteil einer guten ‚Guten Labor- und Herstellungspraxis’ (GMP/GLP; DIN ISO 17025, "General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories) wie diese in der Grundlagenforschung, aber auch in der Pharma-, Nahrungsmittel-, und feinchemischen Industrie Einsatz findet. und/oder Auswahl und Erprobung umweltbiologischer Erfassungs- und Analysemethoden (Bodenund Wasseranalyse, Arten und Lebensräume, experimentelle Verfahren zur Autökologie, digitale Medien zur Erfassung der Biodiversität) Pflichtmodul Projekt Hausarbeit 180 h 60 h 120 h 6 einmal pro Studienjahr im Wintersemester als vierwöchiges Blockmodul Deutsch, ggf. Englisch projektspezifische Originalliteratur (Veröffentlichungen, Patente, Rechtsnormen), Übersichtsartikel (reviews) überwiegend in englischer Sprache Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung Prof. Achstetter, Prof. Brunken, Prof. Klöck, Prof. Zacharias Projektmodul II, Methodenauswahl und Validierung SWS 4 26 Projektmodul III, Methodenanwendung und Durchführung Modulcode 2.3 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Lehrinhalte Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Projektsemester Prof. Dr. rer. nat. Tilman Achstetter Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - eine wissenschaftliche Hypothese/ Fragestellung (Modul 2.1) mithilfe geeigneter Methoden (Modul 2.2) experimentell (auch im Team) bearbeiten können. - die Eignung der angewandten Methoden überprüfen können. - den zeitlichen und apparativen Aufwand der Methodenanwendung abschätzen und ihre Reproduzierbarkeit sicherstellen bzw. hinterfragen können. Umsetzung des im Forschungsantrag (Modul 2.1) formulierten experimentellen Vorhabens unter Einsatz der evaluierten und ggfs. validierten Methoden (Modul 2.2). Anwendung, Optimierung und Niederlegung dieser Methoden in standardisierten Protokollen (‚standard operation procedures’) und/oder Anwendung umweltbiologischer Erfassungs- und Analysemethoden (Boden- und Wasseranalyse, Fisch- und Gewässerökologie, Arten und Lebensräume, experimentelle Verfahren zur Autökologie, digitale Medien zur Erfassung der Biodiversität). Pflichtmodul Projekt Hausarbeit 360 h 120 h 240 h 12 einmal pro Studienjahr im Wintersemester als achtwöchiges Blockmodul Deutsch, ggf. Englisch projektspezifische Originalliteratur (Veröffentlichungen, Patente, Rechtsnormen), Übersichtsartikel (reviews) überwiegend in englischer Sprache Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung SWS Prof. Achstetter, Prof. Brunken, Prof. Klöck, Prof. Zacharias Projektmodul III, Methodenanwendung und Durchführung 8 27 Projektmodul IV: Datenanalyse und Präsentation Modulcode 2.4 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Projektsemester Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Zacharias Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - die Ergebnisse der Projektarbeit (Module 2.1 – 2.3) kritisch analysieren, hinterfragen und im Kontext diskutieren können. - anhand einer Resultat-gestützten Argumentationskette ihre Arbeitshypothese bestätigen oder widerlegen können. - die Ergebnisse ihres Forschungsprojektes sowohl in mündlicher Form wie auch schriftlich vor Fachvertretern darstellen, erläutern und im Team kritisch diskutieren können. - Schlussfolgerungen aus ihrer Forschungsarbeit ableiten und Empfehlungen für weitere Untersuchungen geben können. - Wissenschaftliche Recherche: Originalliteratur, Datenbanken, Patente, Marktsituation, rechtlicher Hintergrund - Datenanalyse nach wissenschaftlichen Standards Lehrinhalte - Bewertung der eigenen Ergebnisse und deren Darstellung - vergleichende wissenschaftliche Diskussion Modulart Lehr- und Lernmethoden Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur - Erarbeitung eines Forschungsberichtes und Präsentation - Diskussion der Ergebnisse im Team und vor Fachvertretern Pflichtmodul Projekt Referat (schriftl. Ausarbeitung und Präsentation, in Kleingruppen, mind. 15 und nicht mehr als 30 min pro Prüfling) oder Hausarbeit 180 h 60 h 120 h 6 einmal pro Studienjahr im Wintersemester als vierwöchiges Blockmodul Deutsch, ggf. Englisch projektspezifische Originalliteratur (Veröffentlichungen, Patente, Rechtsnormen), Übersichtsartikel (reviews) überwiegend in englischer Sprache Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung Prof. Achstetter, Prof. Brunken, Prof. Klöck, Prof. Zacharias Projektmodul IV: Datenanalyse und Präsentation SWS 4 28 Master Thesis Modulcode 3.1 (xxxx) Semester Modulverantwortliche/r Qualifikationsziele Masterthesis Prof. Dr. rer. nat. Tilman Achstetter Von den Studierenden wird erwartet, dass sie nach Abschluss des Moduls: - in der Lage sind, eine wissenschaftliche Fragestellung selbständig, durch Anwendung wissenschaftlicher Methoden, innerhalb einer vorgegebenen Frist zu bearbeiten. - die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen kritisch analysieren, hinterfragen und im Kontext vor Fachvertretern diskutieren können. - Schlussfolgerungen aus ihrer Masterarbeit ableiten und Empfehlungen für weitere Untersuchungen geben können. - Wissenschaftliche Recherche: Originalliteratur, Datenbanken, Patente, Marktsituation, rechtlicher Hintergrund - Experiment - Datenanalyse Lehrinhalte - Bewertung der eigenen Ergebnisse und deren Darstellung - vergleichende wissenschaftliche Diskussion - Erarbeitung eines Forschungsberichtes und Präsentation - Diskussion der Ergebnisse im Team und vor Fachvertretern Modulart Lehr- und Lernmethoden Pflichtmodul Thesis mit intensiver individueller Betreuung Prüfungsform / Prüfungsdauer (Vorauss. für die Vergabe von Leistungspunkten) Thesis und Kolloquium Gewichtung (MPO-Fachspezifischer Teil): Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich zu 65% aus dem Durchschnitt der Modulnoten, zu 30% aus der Note der Masterthesis und zu 5% aus der Note des Kolloquiums. Voraussetzung für die Teilnahme Verwendbarkeit Studentische Arbeitsbelastung Präsenzstudium Selbststudium ECTS-Punkte Dauer und Häufigkeit des Angebots Unterrichtssprache Literatur Entsprechend der Prüfungsordnung 900 h 30 22 Wochen Deutsch, ggf. Englisch projektspezifische Originalliteratur (Veröffentlichungen, Patente, Rechtsnormen), Übersichtsartikel (reviews) überwiegend in englischer Sprache Lehrveranstaltungen Dozent(in) Titel der Lehrveranstaltung SWS 29 Prof. Achstetter, Prof. Brunken, Prof. Klöck, Prof. Zacharias Master Thesis 16 30