Als es noch keine Zeitungen und Handys gab, verkündeten

Werbung

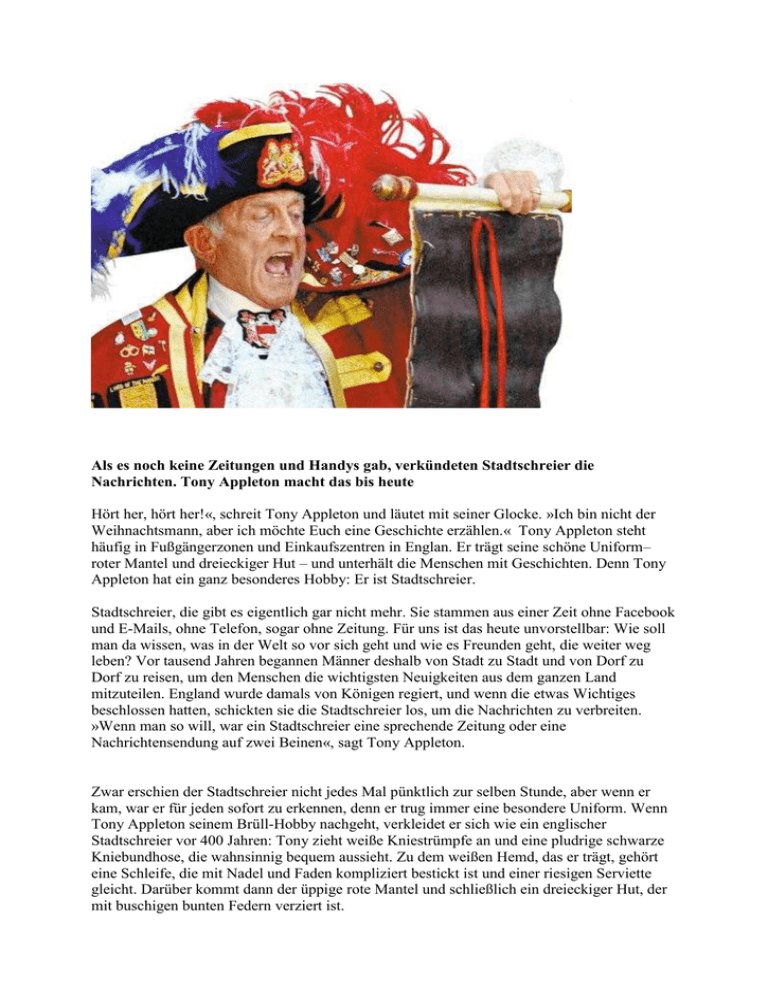

Als es noch keine Zeitungen und Handys gab, verkündeten Stadtschreier die Nachrichten. Tony Appleton macht das bis heute Hört her, hört her!«, schreit Tony Appleton und läutet mit seiner Glocke. »Ich bin nicht der Weihnachtsmann, aber ich möchte Euch eine Geschichte erzählen.« Tony Appleton steht häufig in Fußgängerzonen und Einkaufszentren in Englan. Er trägt seine schöne Uniform– roter Mantel und dreieckiger Hut – und unterhält die Menschen mit Geschichten. Denn Tony Appleton hat ein ganz besonderes Hobby: Er ist Stadtschreier. Stadtschreier, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Sie stammen aus einer Zeit ohne Facebook und E-Mails, ohne Telefon, sogar ohne Zeitung. Für uns ist das heute unvorstellbar: Wie soll man da wissen, was in der Welt so vor sich geht und wie es Freunden geht, die weiter weg leben? Vor tausend Jahren begannen Männer deshalb von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zu reisen, um den Menschen die wichtigsten Neuigkeiten aus dem ganzen Land mitzuteilen. England wurde damals von Königen regiert, und wenn die etwas Wichtiges beschlossen hatten, schickten sie die Stadtschreier los, um die Nachrichten zu verbreiten. »Wenn man so will, war ein Stadtschreier eine sprechende Zeitung oder eine Nachrichtensendung auf zwei Beinen«, sagt Tony Appleton. Zwar erschien der Stadtschreier nicht jedes Mal pünktlich zur selben Stunde, aber wenn er kam, war er für jeden sofort zu erkennen, denn er trug immer eine besondere Uniform. Wenn Tony Appleton seinem Brüll-Hobby nachgeht, verkleidet er sich wie ein englischer Stadtschreier vor 400 Jahren: Tony zieht weiße Kniestrümpfe an und eine pludrige schwarze Kniebundhose, die wahnsinnig bequem aussieht. Zu dem weißen Hemd, das er trägt, gehört eine Schleife, die mit Nadel und Faden kompliziert bestickt ist und einer riesigen Serviette gleicht. Darüber kommt dann der üppige rote Mantel und schließlich ein dreieckiger Hut, der mit buschigen bunten Federn verziert ist. Der Mann ist 77 Jahre alt, und seit 25 Jahren läuft er in seiner Freizeit als Stadtschreier umher. Es gibt in England noch etwa 200 von seiner Sorte, aber Appleton ist im Moment der bekannteste von ihnen. Das hängt mit der Geburt des Prinzen George zusammen. Am liebsten zieht Appleton nämlich los, wenn es Nachrichten aus dem englischen Königshaus gibt. Für Tony Appleton war der Tag der Geburt des kleinen Prinzen ein ganz besonderer Tag. In seiner Uniform und mit einer großen glänzenden Glocke in der Hand stand er vor dem Krankenhaus und schrie: »Ja oh, ja oh. Ich verbreite die Kunde, dass wir Prinz Georg willkommen heißen. An diesem Tag, dem 22. Juli des Jahres 2013, ist er geboren, unser zukünftiger König, Erstgeborener Seiner königlichen Hoheiten, des Herzogs und der Herzogin von Cambridge.« Appleton erzählt einfach gerne Geschichten, etwa aus dem langen Leben seiner Königin. »Eine Königin hat doch irgendwie etwas Märchenhaftes«, sagt er. »Und durch das Kostüm und die altmodische Sprache werden diese Geschichten zum Leben erweckt. Die Menschen machen mit mir eine kleine Reise in die Vergangenheit.« Der achtjährige Jason wohnt da, wo andere Urlaub machen – im Hotel Wenn seine Freunde Jason besuchen wollen, müssen sie zunächst durch eine gläserne Schiebetür in eine große Eingangshalle treten und sich an der Rezeption anmelden. Denn Jason wohnt im Hotel. Nicht nur in den Sommerferien, sondern immer. Seine Eltern leiten das Haus in der bayerischen Stadt Augsburg. Es hat 100 Zimmer und beherbergt 250 Gäste, wenn es ausgebucht ist. Jason ist acht Jahre alt, seit seiner Geburt lebt er da, wo andere ausspannen oder auf der Geschäftsreise Halt machen. Bedeutet das, dass die Zimmermädchen auch sein Zimmer sauber machen? Und kann er Limonade einfach beim Zimmerservice bestellen? »Nein«, lacht er. Hinter der Rezeption führt eine Tür in die Büroräume und von da aus geht es weiter in eine ganz normale Wohnung. Hier kommen die Gäste nicht hin – und hier lebt Jason: drei Zimmer, eine gemütliche Wohnküche und eine Terrasse, die an den großen Hotelparkplatz grenzt. »Aufräumen und mein Bett machen muss ich selber«, sagt er. »Und nur wenn es schnell gehen muss, frühstücken wir mal bei den Hotelgästen mit. Abends kochen wir in unserer Küche.« So weit, so normal. Nur dass der Arbeitsplatz der Eltern eben direkt hinter der nächsten Tür liegt. Das hat viele Vorteile – und ein paar Nachteile. »Es ist toll, dass immer jemand für mich da ist, also Mama und Papa in der Nähe sind«, erzählt Jason. Anders als Väter und Mütter, die den ganzen Tag in einem Büro weit weg von der Familie sind, arbeiten seine Eltern da, wo die Familie wohnt. Das heißt, die drei können sich eigentlich immer sehen, wenn Jason nicht gerade in der Schule ist. Oder wenn mal wieder ein Gast eine dringende Frage hat. Denn das ist natürlich der Nachteil: Jasons Eltern müssen sich rund um die Uhr um ihr Hotel kümmern. Neulich hatte mal wieder ein Gast seinen Schlüssel vergessen und klingelte die Familie mitten in der Nacht aus dem Bett. Bei einem Haus mit so vielen Zimmern wie ihrem ist immer viel zu tun, damit alles läuft und sich alle Gäste wohlfühlen. Ein Abendessen zu dritt oder ein gemeinsamer Ausflug sind deshalb etwas Besonderes. Am Wochenende oder in den Ferien hilft Jason seinen Eltern manchmal. Dann geht er pünktlich um halb acht morgens mit seinem Vater an die Rezeption und schaut, wie viele Gäste heute ankommen oder wann der nächste Reisebus erwartet wird. Wenn der ankommt, verteilt Jason Buntstifte und Malblöcke an die Kinder. Das Hotel liegt genau zwischen der Augsburger Innenstadt, dem Messezentrum und einem großen Wald mit vielen Badeseen. Deswegen kommen sehr unterschiedliche Gäste hierher: Geschäftsleute, die auf der Messe zu tun haben, und Familien mit Kindern, die hier wandern und Fahrrad fahren. Doch zu den Hotelgästen hält Jason eher Abstand: Die Besucher bleiben nie lange, da lohnt sich das Anfreunden kaum. Deshalb muss Jason sich mit Kindern aus der Schule verabreden, wenn er mit jemandem spielen möchte. »Wenn jemand zum ersten Mal zu mir kommt, findet der das natürlich schon spannend, dass er in ein Hotel muss«, erzählt Jason. Mit Kumpels auf den Fluren toben oder in einem der Zimmer spielen ist aber nicht erlaubt, obwohl die Hotelbetten zum Rumhüpfen klasse geeignet wären. Auch in die große Waschküche und die Hotelküche dürfen Jason und sein Besuch nur, wenn Jasons Eltern dabei sind. Also spielen die Freunde im Kinderzimmer oder machen Ausflüge zur Augsburger Puppenkiste oder in den Zoo. Manchmal dürfen sie auch in der Stadt ein Eis essen gehen. Und dann sind da noch die 20 Hotelangestellten. »Die sind nett, und die mögen mich auch gerne«, sagt Jason. Sie schenken ihm etwas, wenn er Geburtstag hat, und mit einer der Auszubildenden versteht Jason sich sogar so gut, dass sie sich manchmal abends um ihn kümmert, wenn seine Eltern keine Zeit haben. Er selber möchte später nicht in einem Hotel arbeiten. Seit er vier Jahre alt ist, will er SpieleErfinder werden und sich neue Sachen ausdenken, die man zusammenbauen kann wie Lego, aber auch Brettspiele und Computerspiele: »Ich hab sehr viele Einfälle.« Und wo und wie verbringt man denn selbst seine Ferien, wenn man im Hotel wohnt? »Gerade waren wir in Italien in einem Ferienclub«, erzählt Jason. Da lässt er sich dann verwöhnen mit leckerem Essen im Restaurant und Kinderanimation. Aber das Schönste ist, dass seine Eltern hier richtig abschalten können und eben auch mal einfach Hotelgäste sind. Ob staubsaugen oder Getränke bringen: Es gibt immer mehr Maschinen, die uns Arbeit abnehmen. Forscher interessiert, wie solche Roboter aussehen müssen, damit wir sie gern benutzen Der Roboter R2D2 aus den Star Wars-Filmen hat kein Gesicht, nur ein einzelnes rundes Kameraauge, das er in alle Richtungen bewegen kann. Er hat keine Arme und keine Beine, sondern sieht aus wie eine kleine Tonne auf Rollen. Auch sprechen kann R2D2 nicht, stattdessen gibt er Pfeiftöne von sich und flackert mit einer Lampe. Äußerlich sieht der kleine Roboter einem Menschen also überhaupt nicht ähnlich. Und doch hat man als Zuschauer den Eindruck, dass die Maschine lebt und Gefühle hat. »Das kommt vor allem daher, dass sich R2D2 in den Filmen menschenähnlich verhält«, sagt Frank Hegel. Er arbeitet an der Universität Bielefeld und beschäftigt sich damit, wie Roboter aussehen und was sie können müssen, damit wir Menschen sie in unserer Nähe akzeptieren. Aus Star Wars allen bekannt: R2D2/ © 20th Century Fox Denn einen Roboter wie R2D2 gibt es nur im Film. Maschinen haben keine Gefühle – werden sie nie haben. Alles, was die Geräte können, wird ihnen von uns Menschen einprogrammiert. Denn Roboter sollen uns Arbeit abnehmen. Es gibt zum Beispiel schon heute welche, die staubsaugen, die uns Getränke bringen, ja sogar welche, die vor Klassen stehen und, von Lehrern ferngesteuert, unterrichten. Die Maschinen sind also Teil unseres Lebens. Und künftig werden sie es wohl noch viel mehr sein: Sie könnten als Wegweiser im Museum stehen, als Helfer in Altenheimen arbeiten, vielleicht werden sie sogar Spielkameraden von Kindern sein – ein bisschen wie Bleeker, der elektronische Hund, es in unserem Comic ist. Das kann aber nur gelingen, wenn wir Menschen uns mit den Maschinen nicht unwohl fühlen. Und das hängt stark davon ab, wie Roboter aussehen, haben Frank Hegel und seine Kollegen an der Universität Bielefeld herausgefunden. Wichtig sei zum Beispiel, dass die Geräte keine scharfen Kanten hätten, denn runde Formen wirkten freundlicher. Entscheidend sei zudem die Größe: »Wenn ein Roboter kleiner ist als ein Mensch, haben wir das Gefühl, ihn kontrollieren zu können«, sagt Hegel. »Ist der Roboter größer, dann wirkt er schnell bedrohlich.« Viele Roboter-Designer auf der ganzen Welt bemühen sich darum, ihre Geräte als möglichst gutes Abbild des Menschen zu bauen. Denn: »Unter uns Roboterforschern gibt es eine Annahme: Je menschenähnlicher eine Maschine wirkt, desto mehr vertrauen wir ihr«, sagt Frank Hegel. Viele Roboter haben Kopf und Rumpf, gehen auf zwei Beinen und greifen mit fünf Fingern. Damit wir aber den Eindruck haben, dass eine Maschine nicht nur eine Maschine ist, braucht es mehr als die äußere Form. »In Experimenten mit Testpersonen haben wir herausgefunden, dass ein Roboter sympathischer gefunden wird, wenn er Gefühle ausdrücken kann.« Gefühle lesen wir Menschen oft in den Gesichtern anderer ab, an der Mimik erkennen wir, ob jemand traurig, fröhlich oder ärgerlich ist. Ob man so etwas mit Maschinen nachbilden kann? Um das herauszufinden, hat Frank Hegel zusammen mit anderen Forschern einen Roboterkopf entwickelt, der die Gesichtsausdrücke eines Menschen nachahmt. Er heißt Flobi und kann lachen und traurig schauen. Er kann ängstlich aussehen und überrascht. Man darf es mit der Ähnlichkeit aber auch nicht übertreiben. »Wenn ein Roboter von einem Menschen kaum noch zu unterscheiden ist, kann das schnell unheimlich werden«, sagt Hegel. Was Hegel und seine Kollegen tun, ist eine Art Forschung im Hintergrund. Derzeit ist beim Bau von Robotern die Frage zuerst, was das Gerät tun soll. Danach richtet sich das Aussehen. Ein Staubsaugroboter, der flach über den Boden rollt, um Krümel aufzuklauben, braucht keine menschlichen Züge. Ebenso wenig ein Fensterputz- oder ein Rasenmähroboter. Aber wie müsste eine Maschine aussehen, die als Dienstbote im Haushalt hilft? Solch ein Gerät ist Care-O-bot. Seine Entwickler wollen ihn zum Beispiel in Altenheimen einsetzen, wo er den Patienten Getränke bringen könnte. Der Roboter hat einen Greifarm, den er in alle Richtungen bewegen kann, und einen Tablettarm, um zum Beispiel ein Glas Wasser zu transportieren. Sein schlanker, abgerundeter Körper ist auf der Vorderseite mit einem weichen Stoff bezogen. Es sieht aus, als trage er den Frack eines Butlers. Einen Kopf hat der Roboter allerdings nicht, und statt auf Beinen bewegt er sich auf Rollen fort. »Wir haben uns bewusst entschieden, dass Care-O-bot dem Menschen wenig ähnlich sieht«, sagt Birgit Graf, die den Roboter mitentwickelt hat. »Denn wenn er aussieht wie ein Mensch, dann erwartet man, dass er sich auch so verhält – und das kann er nicht.« Für alles, was Care-O-bot tun soll, braucht er einen Befehl, den man über einen Bildschirm eintippt. Dass man etwas zu trinken haben möchte zum Beispiel. Er rollt dann los und erfüllt die Aufgabe. »Care-O-bot ist ein Gerät, das mir Arbeit abnimmt, und so kann er auch ruhig aussehen«, sagt Birgit Graf. »Dafür braucht er kein Gesicht.« Erst wenn sie und ihre Kollegen den Roboter so bauen, dass er Sprache entschlüsseln kann, dass man ihm die Befehle sagt und sie nicht in sein Display tippt, wäre ein Kopf vielleicht sinnvoll. Einfach weil wir es gewohnt sind, zu Gesichtern zu sprechen und nicht zu Bildschirmen. Bisher gibt es aber keinen Roboter, mit dem man ein sinnvolles Gespräch führen könnte. Und selbst wenn irgendwann Exemplare herumlaufen, die Gesichtsausdrücke nachahmen, wie es Frank Hegels Flobi-Kopf tut, bleiben die Gefühle, die er so ausdrückt, künstlich. Dass wir irgendwann einmal Spielkameraden haben werden, die sind wie R2D2 oder Bleeker, der elektronische Hund, ist eher unwahrscheinlich. Und die wichtigere Frage ist ohnehin: Warum sollten wir Maschinen zum Freund haben wollen? Sie sind in Comics und Filmen doch eigentlich ganz gut aufgehoben. Allein mit vielen Viechern Stall und Wohnraum sind nur durch eine Tür getrennt Quirin verbringt jeden Sommer hoch oben in den Bergen. Auf der Jägerbauernalm gibt es ein Plumpsklo, eine kalte Dusche und tolle Tiere Die Milch spritzt aus dem Kuheuter wie Wasser aus einem Gartenschlauch. »Melken ist nicht schwierig«, sagt Quirin. Er umfasst eine Zitze mit Zeigefinger und Daumen und drückt die Finger zusammen. Quirin melkt die Kühe Atti und Sterndl immer vor dem Frühstück – es ist sechs Uhr morgens. Quirin ist zwölf, seit vier Jahren verbringt er seine Sommerferien allein bei der Almwirtin Elke Ettenhuber auf der Jägerbauernalm in 1546 Meter Höhe in den bayerischen Voralpen. In fast allen anderen Schulferien ist er auch hier und von Frühjahr bis Spätsommer jedes zweite Wochenende. Auf der Alm gibt es mehr Tiere als Menschen, keinen Fernseher und keinen Computer. Die kalte Dusche steht im Freien, und das Klo ist nur ein Holzbalken, von dem aus man in ein tiefes Loch auf den Matschboden pinkelt. Wahrscheinlich lebt es sich nirgendwo in Deutschland so schlicht und abgeschieden wie auf einer Bergalm. Egal, wohin man schaut, Nachbarn gibt es hier nicht, nur Berge und ein riesiges Tal mit Wald und Wiesen. Von einem Parkplatz weiter unten aus muss man zu Fuß eine Stunde lang einen steilen, steinigen Weg hochwandern, nur so kommt man zur Jägerbauernalm. Den kleinen Traktor, der vor dem 300 Jahre alten Steinhaus steht, hat Elke Ettenhuber vor ein paar Jahren mit dem Hubschrauber nach oben bringen lassen. Quirin kümmert sich um Ziegen, Hasen und Kälber Elke Ettenhuber ist vom Frühjahr bis zum Herbst hier. »Seit ich einmal oben war, muss ich immer wieder hoch«, sagt sie. Nur in den Wintermonaten lebt sie unten in der Stadt und arbeitet in einer sozialen Einrichtung. Im Winter ist es hier oben auch für die Tiere zu kalt, und sie würden nicht genügend Futter finden. Jetzt aber, im Sommer, hilft Quirin Elke Ettenhuber bei der Alm-Arbeit. Zusammen versorgen sie Wanderer mit Getränken und selbst gemachtem Käse – und vor allem kümmern sie sich um die vielen Tiere. 30 Jungrinder und Kühe, sieben Ziegen, drei Hasen, zwei Ponys und ein Schwein leben auf der Alm. Andere Kinder können toll Fußball oder Klavier spielen. Quirin hat das Talent, besonders gut mit Tieren umzugehen. »Ich weiß, was sie fühlen«, sagt er. Er sitzt im Stall im Heu. Als die Kuh Atti ihren Schwanz ein paar Zentimeter höher hebt als gewöhnlich und den Kopf zur rechten Seite dreht, steht Quirin auf. Er geht zu Atti und kratzt sie rechts an ihrem Hintern. »Ein Floh oder so.« Quirin kennt auch das »normale« Leben, wenn er eben nicht auf dem Berg wohnt. Er geht dann zur Schule, albert mit seinen Freunden rum und zockt Asphalt 7, ein Autorennspiel, auf seinem iPod. Doch wenn er auf die Alm kann, ist alles andere unwichtig. Seine Eltern schauen in den Ferien höchstens mal am Wochenende vorbei. Einsam fühlt sich Quirin auf der Alm aber nie. »Ich hab die Viecher, und ich faulenz auch ganz gut«, sagt er. »Außerdem«, er zeigt auf die Wiesen und Berggipfel, »das hier ist ein Riesenfernseher. Sogar in 3-D.« Normalerweise wohnt Quirin mit seinen Eltern in einem Dorf weiter unten in den Alpen. Vor ein paar Jahren suchte Elke Ettenhuber für ihre Tiere eine Winterunterkunft. Quirins Eltern hatten auf ihrem Grundstück genügend Platz und brachten die Tiere unter. Zum Dank darf Quirin auf die Alm, wann immer er mag. Was ihn vor vier Jahren bei seinem ersten Besuch sofort am Leben da oben fasziniert hat, ist »da Kondagd mi de Viecha«, wie er in seinem bayerischen Dialekt sagt, das enge Zusammenleben mit den Tieren. So wie man in einer Wohnung vom Esszimmer ins Wohnzimmer kommt, so ist auf der Jägerbauernalm der Stall durch eine Tür vom Wohnraum getrennt. Ein eigenes Zimmer hat Quirin nicht, nur eine Ecke im Wohnraum im Obergeschoss. Dort liegen sein Schlafsack, seine Ziehharmonika und ein paar Kartenspiele. »Das reicht«, sagt er. Manchmal schläft Quirin auch auf dem Heuboden direkt über dem Stall. So kann er den Tieren noch näher sein. An seinem zwölften Geburtstag hat er zu einer Party auf die Alm eingeladen. Da haben seine Freunde gemerkt, wie schön es hier sein kann. Aber es ist Quirin nicht so wichtig, ob andere verstehen, warum er sich in dieser Bergwelt so wohlfühlt. Er versteht es andersrum ja auch nicht, warum die meisten Kinder lieber vor dem Computer hocken oder in stickigen Sporthallen schwitzen. »Jetzt muss ich nach Amerika«, sagt Quirin. Natürlich nicht über den Ozean ins echte Amerika, erklärt er. Weil es bis zu den Wiesen hinter dem Tal ein langer Fußmarsch ist, hat sich vor vielen Jahren ein Almhelfer mit den Worten beschwert: »Wenn ich dahin soll, dann schick mich halt gleich nach Amerika.« Seitdem heißen die Wiesen so. In Amerika prüft Quirin, ob alle Quellen sprudeln, damit die Tiere trinken können, und ob die Jungvieh-Herde vollzählig ist, die hier frei herumläuft. Diesmal sind alle Tiere sofort zu sehen. Doch bei Nebel, was in den Bergen oft vorkommt, fühlt sich Quirin wie beim Ostereiersuchen – nur dass die Eier eben große Tiere sind. Zum Glück tragen sie Glocken. Das Läuten hilft Quirin dann, die richtige Richtung einzuschlagen und die Jungrinder zu finden. Wenn er erwachsen ist, will Quirin Landwirt werden. Sein erstes eigenes Tier hat er schon in Aussicht: Das nächste Kuhkalb, das auf der Alm geboren wird, bekommt er geschenkt. Bei einer Geburt war Quirin schon dabei. Als Atti ihr Kalb Anton auf die Welt brachte, hat Elke Ettenhuber Quirin sofort benachrichtigt. Quirin legt die Arme eng an den Körper, streckt die Zunge seitlich aus dem Mund und verdreht seine Augen. »So sieht ein Kälbchen direkt nach der Geburt aus.«