1. Einleitung - Friedrich-Schiller

Werbung

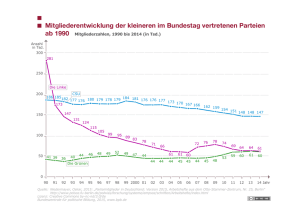

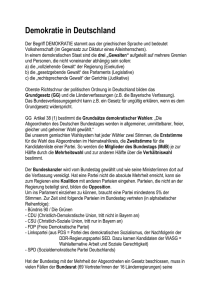

Friedrich-Schiller-Universität Jena Institut für Politikwissenschaft Lehrstuhl Politisches System der BRD Proseminar: Einführung in das politische System der BRD Modul: POL 210 Leitung: Dr. Sven Leunig Sommersemester 2015 Die Piratenpartei Deutschland nach 2012 – Gründe für den politischen Abstieg Vorgelegt von: XXXXXXX Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ........................................................................................................1 2. Das Modell von Niedermayer .........................................................................3 2.1 Modellspezifikationen ...............................................................................3 2.2 Niedermayers Analyse der Piratenpartei bis Ende 2012 anhand des Modells ............................................................................................................6 2.3 Die Piratenpartei seit 2013 – politischer Abstieg ......................................8 3. Erklärung für den politischen Abstieg anhand des Modells von Niedermayer und gängiger Theorien des Wahlverhaltens ......................................................11 3.1 Die personelle Situation ..........................................................................12 3.2 Verlust des Alleinstellungsmerkmals und der Unentschlossenen ...........13 3.3 Mediale Erwartungen und fehlender politischer Inhalt ...........................13 3.4 Eine gesellschaftliche Entwicklung im Trichter der Kausalität ..............15 3.5 Der Wähler als homo oeconomicus – fehlender Nutzen der Piratenpartei .......................................................................................................................17 4. Fazit ...............................................................................................................18 5. Ausblick ........................................................................................................19 1. Einleitung Der Piratenpartei Deutschland, 2006 gegründet, gelang es innerhalb kurzer Zeit, beachtliche Wahlerfolge zu feiern und eine gesellschaftliche Debatte über die Vereinbarkeit des technischen Fortschritts, namentlich des Internets, mit den politischen und rechtlichen Basisinstitutionen der Moderne anzustoßen. Schon seit Beginn der 2000er Jahre stellte sich eine interessante Beobachtung bzgl. der Entwicklung der Parteienlandschaft in der BRD ein, die die gestiegenen Chancen von Interessenbewegungen, sich politisch in Form von Parteien zu etablieren, widerspiegelt. Dies gelang zuletzt den Grünen in den 1980er Jahren. Alemann bezeichnet diese Zeit als Transformationsphase, in der die „Dominanz der großen Vier“ (Alemann 2003: 50) (SPD, CDU, CSU und FDP) zurückging. Seit 2002 spricht Alemann von einer Fluiden Phase, in der das „so stabile deutsche Parteiensystem […] in Fluss geraten [ist]“ (Alemann 2003: 50). Dies bedeutet, dass die Wahlergebnisse der großen, etablierten Parteien erodieren und sich ein neues Spektrum an Parteien durchsetzen kann. Gleichzeitig können diese neu in den Wettbewerb eintretenden, in der Regel jungen Parteien, sehr schnell wieder von der politischen Bühne verschwinden. Ausgehend von dieser Beobachtung stellt sich die Frage, was nun die Bedingungen für eine Partei sind, um entweder weiterhin im Wettbewerb bestehen zu können (wie im Falle der etablierten Parteien) oder in den Kampf um politische Macht einzusteigen (wie im Falle von neuen Parteien). Insbesondere der Fall neuer Parteien gestaltet sich interessant, da er bisher in der Politikwissenschaft wenig beachtet scheint. Theorien des Wahlverhaltens, wie beispielsweise die makrosoziologische Theorie der Konfliktlinien (vgl. Lipset/Rokkan 1967, insb.: 33 ff.), setzen in der Regel etablierte Parteien in einen Wettbewerb zueinander. Die Formulierung konkreter Bedingungen für den politischen Erfolg neuer Parteien in der aktuellen politischen Phase nach der Jahrtausendwende fehlten. An dieser Stelle setzt nun Niedermayer (2010) an und formuliert Bedingungen, die den Erfolg neuer Parteien begünstigen können – er wählt dazu das Beispiel der Piratenpartei. Gerade die Piratenpartei hat sich jedoch inzwischen wieder deutlich gegenteilig entwickelt und an politischem Einfluss verloren. Die Forschungsfrage, die im Folgenden 1 beantwortet wird, lautet daher knapp: Wie ist der rasche politische Abstieg der Piraten nach dem enorm erfolgreichen Wahljahr 2012 im Modell von Niedermayer zu erklären und welche gängigen Theorien des Wahlverhaltens spielen dabei eine Rolle? Zur Beantwortung dieser Frage wird zunächst deskriptiv das Modell von Niedermayer sowie seine Analyse der Piratenpartei bis Ende 2012 in Grundzügen dargestellt und anschließend eine Beschreibung der politischen Entwicklung der Partei seitdem vorgenommen (Kapitel 2). Danach erfolgt eine Analyse der Gründe für diese (negative) Entwicklung anhand einiger wichtiger Erfolgsbedingungen, die Niedermayer nennt, sowie unter Bezug auf zwei Ansätze aus der Theorie des Wahlverhaltens (Kapitel 3). Grundsätzlich positiv ist, dass die Arbeit eindeutig an den Forschungsstand anschlussfähig ist, da er sich explizit auf einen konkreten Forschungsbeitrag bezieht. Die Anknüpfung erfolgt in der Weise, dass der Verfasser den Forschungsstand mit seiner Arbeit fortschreiben will, was insofern auch von besonderer wissenschaftlicher wie politischer Relevanz ist, als sich die Situation hinsichtlich des Untersuchungsobjekts zwischen 2010 und 2013 (dem ersten und dem letzten Beitrag von Niedermayer dazu) ein weiteres Mal geändert hat (Abstieg der Partei in Wahlen). Der Versuch, dieses mit Hilfe des theoretischen Ansatzes von Niedermayer zu erklären, ist also ausgesprochen interessant und – in beschränktem Umfang – auch machbar. Man kann dieses Unterfangen auch durchaus als „theorietestend“ verstehen: Wenn sich der Niedergang der „Piraten“ mit Niedermayers Modell nicht erklären ließe, würde dies ja die generelle Erklärungskraft des Modells zweifelhaft erscheinen lassen. Man – ggf. auch der bereits der Verfasser selbst – müsste dann entweder die theoretische „Grundkonstruktion“ des Niedermayer’schen Ansatzes hinterfragen oder nach situativen Bedingungen Ausschau halten, die erklären, warum gerade diese Entwicklung – trotz der generellen Plausibilität des Modells – nicht erklärbar ist. Der zweite Teil der Forschungsfrage deutet ja darauf hin, dass der Verfasser entweder schon selbst weiß, dass das Modell nicht ausreichend ist, oder dies zumindest vermutet. Allerdings hätte er die Teilfrage dann etwas sinnvoll formulieren sollen, etwa: „… und, falls dies nicht möglich ist, welche Erklärungen sich mit Hilfe alternativer Forschungsansätze dazu finden lassen“. 2 Dazu noch einen Hinweis: Es ist wesentlich, dass Sie bei der Erklärung eines Phänomens immer innerhalb eines Forschungsansatzes bleiben und diesen sozusagen „durchprüfen“. Wenn dies nicht zu einem befriedigenden Ergebnis führt, müssen Sie dies zunächst festhalten und dann – begründet – weitere Erklärungsansätze aus der Forschung heranziehen. Bitte bei der eigenen Prüfung nicht mehrere theoretische Ansätze miteinander „vermischen“, da diese oft von völlig unterschiedlichen Grundannahmen ausgehen! 2. Das Modell von Niedermayer Der ursprüngliche Beitrag von Niedermayer wurde 2010 in der Zeitschrift für Parlamentsfragen veröffentlicht und 2013 in überarbeiteter Form erneut im Buch „Die Piratenpartei“ (Niedermayer , 2013) herausgegeben. Ziel ist im Folgenden, das Modell in seinen Grundbausteinen darzustellen. 2.1 Modellspezifikationen Niedermayer baut bei seiner Modellspezifikation zu den Erfolgsbedingungen neuer Parteien wesentlich auf dem sogenannten „lifespan-Modell“ von Pedersen auf, das sich mit dem „Lebenszyklus“ (Niedermayer 2013a: 7) von Parteien befasst. Niedermayers Grundannahme lautet, dass der Erfolg einer neu in das Parteiensystem einsteigenden Partei im Wesentlichen anhand von fünf bzw. sechs „Karrierestufen“ (Niedermayer 2010: 840; 2013a: 9) festgemacht werden kann. Diese sind: 1. Wahlteilnahme (Zulassung zu einer Parlamentswahl), 2. Wettbewerbsbeeinflussung (durch Reaktionen anderer Parteien auf die Wahlteilnahme), 3. Parlamentarische Repräsentation (Einzug in ein Parlament durch eine Wahl), 4. Koalitionsstrategische Inklusion (Möglichkeit der Bildung minimaler Gewinnkoalitionen mit der Partei, vgl. hierzu Zelger 1975: 126), 5. Regierungsbeteiligung (Beteiligung an einer Regierung … ja, was wohl auch sonst…) und 3 6. Regierungsübernahme (Regierungschef*in stammt aus den Reihen der Partei). Diese Karrierestufen folgen zeitlich aufeinander, die vorherige Stufe muss jeweils erfüllt sein um auf eine höhere zu gelangen. Sie besitzen ein ordinales Skalenniveau (vgl. Benninghaus 2007: 23 f., unklar). Diese Definition erlaubt es offensichtlich sowohl neue Parteien untereinander in ihrem Erfolg zu messen – z.B. indem in Form einer Abstufung gemessen wird, wie schnell die jeweiligen Karrierestufen erreicht wurden etablierten Parteien im System zu - als auch gegenüber bereits vergleichen. Parteien können selbstverständlich auch wieder auf niedrigere Stufen zurückfallen – es ist also sowohl eine aktuelle Messung des Standes einer Partei im Parteienwettbewerb möglich, als auch eine Bestimmung des bisher höchsten erreichten Niveaus. Nicht in die Erfolgsdefinition von Niedermayer geht ein, wie diese Karrierestufen erreicht werden oder wurden. Gut! Die Bedingungen für das Erreichen der Karrierestufen teilt Niedermayer in drei Bereiche ein, die wesentlich dadurch gekennzeichnet sind, wie die Faktoren in diesen Bereichen zustande gekommen sind, wie sie ihrer Natur nach bestimmt sind und wie sie durch die Partei beeinflusst werden können. Niedermayer verwendet hierbei das makroökonomische Grundmodell von Angebot und Nachfrage; es entsteht also ein Parteienwettbewerb, der ähnlich den Regeln eines Marktes funktioniert. Die Angebotsseite (vgl. Niedermayer 2013a: 10) stellt interne Faktoren dar, die von der Partei selbst bestimmt werden und quasi der Öffentlichkeit präsentiert werden. Hier nennt Niedermayer Ressourcen wie beispielsweise Mitglieder(zahl), Personal und Finanzausstattung, aber auch Organisationsstrukturen. Neben den Ressourcen spielen Wahlkampf- und Politikstrategien eine Rolle, auch in Hinblick auf die Strategien anderer Parteien gegenüber der neuen Partei. Über diese Strategien kann es Parteien gelingen, entweder die Konkurrenz zu schwächen und den eigenen Platz im Parteiengefüge zu markieren, oder die Wähler für die Positionen der neuen Partei sensibel zu machen. Zu guter Letzt spielen (selbstverständlich) bitte vermeiden – vieles, was man selbst als selbstverständlich empfindet, ist es für andere nicht…! auch die inhaltlichen politischen Ausrichtungen und Positionen der Partei eine entscheidende Rolle – in der Regel stellen sie den Ausgangspunkt einer 4 Parteigründung dar. Sie können als Rahmen beschrieben werden, an dem sich die Strategien und Ressourcen orientieren. In Kapitel 3 wird gezeigt, dass gerade dieses inhaltliche Angebot zur Zeit der Parteigründung eine entscheidende Rolle für die ersten Erfolge der Partei spielt . Leider hat der Autor hier nicht erkannt, dass diese „Bedingungen“ im Grunde keine sind, da sie nicht klar operationalisiert bzw. mit Indikatoren verbunden werden: wie viele Mitglieder muss denn eine Partei haben, um erfolgreich zu sein? Wie groß müssen deren finanzielle Ressourcen sein? Dass alle diese Faktoren, also die Zahl der Mitglieder, das Personal in „irgend einer“ Weise den Erfolg bzw. Misserfolg einer Partei beeinflussen, dürfte unstrittig sein, es ist schlicht plausibel, dies anzunehmen. Die Formulierung eines konkreten und überprüfbaren „Bedingungsgefüges“ im Sinne einer Kausalität („wenn die Partei x Mitglieder hat ist sie erfolgreich/nicht erfolgreich) ist letztlich nicht formulierbar, da alle diese Faktoren in unterschiedlicher Weise den Wahlerfolg beeinflussen. Wie dies jeweils geschieht, ist aber nicht messbar. Insofern fragt sich, was dieses „Erklärungsmodell“ wirklich erklärt – außer der Nennung allgemeiner Einflussfaktoren tut es eigentlich nichts. Dies müsste der Verfasser erkennen und auch klar benennen, da sich hieraus schon Folgerungen für die empirische Anwendung des Niedermayer’schen Modells sowohl für den Aufals auch Abstieg der Partei ergeben. Insofern darf man gespannt sein, wie der Verfasser nachweisen (!) will, dass das inhaltliche Angebot eine „entscheidende“ (!) Rolle bei den ersten Erfolgen der Partei gespielt hat. Auf der Nachfrageseite verortet Niedermayer nun alle Wahlberechtigten, um deren Stimmen sämtliche Parteien eines politischen Systems konkurrieren. Diese ist geprägt Wahlberechtigten“ von „Orientierungen (Niedermayer 2013a: und 10). Verhaltensweisen Hierbei nennt er der die Parteienbindung, die Existenz von Konfliktlinien in der Gesellschaft, aber auch die Offenheit gegenüber neuen Parteien sowie die Organisierbarkeit in Frage kommender Bevölkerungsgruppen. Daneben gehören selbstverständlich die Orientierung der Wähler gegenüber einzelnen, von einer neuen Partei vereinnahmten politischen Themen und der Bewertung des Spitzenpersonals der Partei dazu (vgl. Niedermayer 2013a: 11). Diese Einstellungen bestimmen maßgeblich, wie die Strategie einer neuen Partei aussehen könnte und wie die generellen Chancen auf Erfolg im politischen System sind. 5 Angebots- und Nachfrageseite treffen unter Bedingungen aufeinander, die den Rahmen des Parteienwettbewerbs abstecken und ebenfalls auf die Erfolgschancen neuer Parteien einwirken. Diese Rahmenbedingungen sind extern, in der Regel durch institutionelle Vorgaben, gegeben und von den Parteien zumindest kurz- und mittelfristig nicht veränderbar. Dazu gehören der rechtliche Rahmen, die Staatsorganisation, das intermediäre Feld und generelle gesamtpolitische Entwicklungen, die ein politisches System prägen (können) (vgl. Niedermayer 2013a: 11). Diese drei genannten Kategorien liefern Erfolgsbedingungen (wie gesagt: das eher nicht…) neuer Parteien, um sich im politischen System zu etablieren. Nicht gesagt ist, wie viele Bedingungen erfüllt sein müssen, um eine bestimmte Karrierestufe zu erreichen – oder wieder von einer Karrierestufe herab zu rutschen, denn selbstverständlich können die meisten der genannten Faktoren auch negative Ausprägungen annehmen, beispielsweise aufgrund eines Skandals um einen Spitzenpolitiker, auf den in den Medien ein schlechtes Licht fällt. In aller Regel wird eine Partei immer sowohl von positiven als auch negativen Bedingungen begleitet sein. Ebenfalls fehlt eine differenzierende Bewertung der Bedingungen – vorstellbar wäre, dass beispielsweise die Bewertung des Spitzenpersonals einen deutlich höheren Ausschlag für den Erfolg einer Partei gibt - genannt sei hierbei die Medialisierung des politischen Betriebs und damit einhergehende Fokussierung auf Persönlichkeiten (vgl. Jun 2009, insb.: 282) - als die generelle personelle Organisationsstruktur in den Anfängen der Partei. Dennoch erlaubt diese Kategorisierung zumindest eine Einteilung in interne und externe Faktoren. Letzteres ist sicher richtig, und auch die Darstellung der Problematik hinsichtlich der Relevanz der einzelnen Faktoren ist völlig korrekt, geht aber an oben geschilderten grundsätzlichen Kritik noch etwas vorbei… Hier wäre jetzt auch interessant, ob Niedermayer in seinem Beitrag von 2013 irgend welche Änderungen hinsichtlich seines Ansatzes von 2010 vorgenommen hat – wenn nicht, wäre dies auch erwähnenswert! 2.2 Niedermayers Analyse der Piratenpartei bis Ende 2012 anhand des Modells 6 Hier wäre zunächst eine Darstellung der Annahmen von Niedermayer aus dem Jahr 2010 im Vergleich zu 2013 interessant. Da er ja 2010 zu einer eher kritischen Einschätzung kommt, wäre interessant zu erfahren, wie er diese Positionen 2013 revidiert hat, um nun den – bis dahin – Erfolg der Piraten zu erklären! Die Piratenpartei stellt insofern ein Phänomen dar, als dass sie eigentlich aus einem einzigen Kernthema, genauer gesagt einer gesellschaftlichen Diskussion um das Thema Urheberrechte und Software-/ Musikpiraterie, entstanden ist (vgl. Bartels 2013). Der Name stellt eine direkte Antwort einer Interessengruppe dar, um „den von der Rechteindustrie ins Spiel gebrachten Begriff der Piraterie ironisch aufzunehmen“ (Bartels 2013: 18). Niedermayer (2013) geht der Frage nach, weshalb es gerade dieser ‚klassischen‘ EinThemen-Partei gelang, nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern (allen voran Schweden, vgl. Niedermayer 2010: 842; Bartels 2013: 17 ff.) so einen starken Einfluss nicht nur in der gesellschaftlichen Debatte, sondern auch im politischen Betrieb zu nehmen. Als Beispiel nennt Niedermayer die Wahl zum Landtag des Saarlandes 2012. Hierbei stellt er fest, dass sich die Piratenpartei dazu ein „buntes ‚Vollprogramm‘, in dem netzpolitische Themen keine Prioritäten hatten“ (Niedermayer 2013b: 51) zugelegt hatte – sich zu diesem Zeitpunkt also (kurzzeitig, vgl. Kap. 3.3) von der Ein-Themen-Problematik entfernt hatte. Zusätzlich führt er einige weitere Erfolgsbedingungen auf, die den Wahlerfolg begünstigten (vgl. Niedermayer 2013b: 51 ff.). Deutlich zu erkennen ist der Versuch der Partei, sich als absolut transparent zu geben. So lautet eine der Hauptforderungen der Partei, „transparente[] Politik statt eines gläsernen Bürgers“1 voranzutreiben. Verschiedenste Positionspapiere wurden hierzu verfasst, insbesondere auch zum Thema „Transparenz und Korruptionsbekämpfung in der Politik“2. Während bekannt ist, dass die Piratenpartei gerade bei jungen, häufig sogar Erstwählern einen starken Stand hat (vgl. Niedermayer 2013c: 64 ff.), dürfte der Aspekt der Transparenz auch bei älteren Wählern für Pluspunkte gesorgt haben – insbesondere in Erinnerung an die CDU-Spendenaffäre von 1999. Wie keine andere Partei beansprucht die 1 https://www.piratenpartei.de/politik/themen/#p [Zugegriffen am 15.08.2015] http://wiki.piratenpartei.de/Positionspapiere/Transparenz_und_Korruptionsbekämpfung_in_de r_Politik [Zugegriffen am 15.08.2015] 2 7 Piratenpartei, für basisdemokratische und damit vollkommen transparente politische Prozesse zu stehen und jeden einzelnen Bürger in die politische Entscheidungsfindung einzubinden. Durch dieses Angebot (vgl. Kapitel 2.1) gelang es der Piratenpartei einerseits, Wähler direkt durch politische Positionierung zu erreichen, andererseits auch eine Reaktion der anderen politischen Parteien zu erzwingen (Karrierestufen 2 und 3, vgl. Kapitel 2.1). Auch bei den weiteren beiden im Jahr 2012 stattfindenden Landtagswahlen gelang es den Piraten, jeweils mit einem für die erste Wahlteilnahme in diesen Ländern beachtlichem Ergebnis in die Landtage in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein einzuziehen (vgl. Abb. 1). Das Jahr 2012 stellte für die Piraten ein Jahr des Erfolgs dar, und dies trotz Sexismus-Vorwürfen (vgl. Niedermayer 2013b: 56) und einer Gender-Debatte (vgl. Kulick 2013). Dies weist darauf hin, dass andere Erfolgsbedingungen deutlich wichtiger für die Wahlergebnisse waren. Die genannten Transparenzbestrebungen und Positionen zur Urheberrechtsdebatte spielten dabei sicher eine entscheidende Rolle. Die Partei befand sich somit auf bestem Wege, auch zumindest die nächste Karrierestufe bald zu erreichen und in weniger als zehn Jahren nach ihrer Gründung eine feste Größe im politischen Betrieb zu werden . Hauptschwäche dieses Kapitels ist, dass die Darstellung nicht den drei Ebenen des theoretischen Ansatzes von Niedermayer entspricht. Er selbst hat sich 2010 ja noch bemüht, die Partei unter diesen Perspektiven zu prüfen. Das hätte der Autor auch für die Zeit bis einschließlich 2012 vornehmen müssen, unabhängig davon, ob Niedermayer selbst das in seinem Beitrag 2013 getan hat (wenn nicht, hätte dies natürlich gesondert erwähnt werden müssen!). In jedem Fall wird schon hier deutlich, dass eine eindeutige Kausalität bzw. dass klare Bedingungsgefüge von Niedermayer nicht identifiziert werden. Vielmehr werden schlicht Behauptungen über die Relevanz eigentlich nur eines einzelnen Punktes – des Programms der Partei (Transparenz) – behauptet, ohne deutlich zu machen, womit Niedermayer seine Annahme belegt. Abgesehen davon fehlen Ausführungen zu den übrigen Modellfaktoren fast völlig. 2.3 Die Piratenpartei seit 2013 – politischer Abstieg 8 Bei einer Betrachtung der Wahlergebnisse nach den Erfolgen des Jahres 2012 ist ein Rückgang auf das Niveau der Jahre vor 2012 zu beobachten (vgl. Abb. 1). Im Zeitverlauf bis Mitte des Jahres 2015 (bis dahin fanden die Bürgerschaftswahlen in Bremen und Hamburg statt) scheint das Jahr 2012 somit eine Ausnahmerolle einzunehmen, dies stellt auch Abb. 1 dar. 9 Wahl Stimmanteil in % Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 8,9 2011 Landtagswahl Saarland 2012 7,4 Landtagswahl Schleswig-Holstein 2012 8,2 Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2012 7,8 Landtagswahl Niedersachsen 2013 2,1 Landtagswahl Bayern 2013 2,0 Bundestagswahl 2013 2,2 Landtagswahl Hessen 2013 1,9 Europawahl 2014 1,4 Landtagswahl Sachsen 2014 1,1 Landtagswahl Brandenburg 2014 1,5 Landtagswahl Thüringen 2014 1,0 Bürgerschaftswahl Hamburg 2015 1,6 Bürgerschaftswahl Bremen 2015 1,5 Abbildung 1: Wahlergebnisse der Piratenpartei seit Ende 2011, angelehnt an Niedermayer 2013b: 34; Quelle: amtliche Wahlstatistiken Die Partei fiel somit von der Karrierestufe 3 (parlamentarische Repräsentation) wieder zurück (stimmt so ja nicht – die Piraten sind ja immer noch in etlichen Landtagen vertreten!). Wie in Kapitel 3 gezeigt werden wird, fiel die Partei sogar auf das Niveau der ersten Karrierestufe zurück, da andere Parteien nicht einmal mehr gezwungen waren, auf die Piratenpartei in ihren Wahlkämpfen oder Parteiprogrammen zu reagieren. Die gesellschaftliche Diskussion um Transparenz und Urheberrechte im Internet ebbte ab und selbst als die NSAAffäre Anfang 2013 ihren Lauf nahm, konnte die Partei daraus kein Kapital schlagen (siehe Kap. 3). Auch innerparteilich stellte die Folgezeit die Piraten vor vermehrte Probleme, die auch Niedermayer (2013b: 53 ff.) bereits erahnte. So ist in der Folgezeit seit 2012 die Anzahl der Neumitgliedschaften kontinuierlich zurückgegangen 10 und es fallen deutlich mehr Austritte als Neueintritte an3. Neben des rein quantitativen Verlusts an Mitgliedern, was sich wohl besonders in einzelnen Landesverbänden auswirken dürfte (?) und über den Mitgliederbeitrag einen Einfluss auf die Finanzen der Partei hat, hat die Piratenpartei auch qualitativ an Personal verloren. Im Jahr 2014 sind gleich mehrere, medial bekannte Persönlichkeiten aus der Partei ausgetreten, u.a. Anke Domscheit-Berg (ehemalige Vorsitzende des Landesverbandes Brandenburg), Sebastian Nerz (ehemaliger Bundesvorsitzender) und Thorsten Wirth (ebenfalls ehemaliger Bundesvorsitzender). Die grundsätzliche Kritik (von Niedermayer?) lautete, die Partei verliere sich in internen (personellen) Streitigkeiten und sei weit von den früheren, ideellen Forderungen einer transparenten und bürgernahen Politik abgerückt. Wie stark Niedermayer die Erfolgschancen der Partei überschätzt hat, lässt sich daran erkennen, dass er ihr prophezeite, dass sich „schneller als erwartet […] die Frage nach einer Regierungsbeteiligung stellen [könnte]“ (Niedermayer 2013b: 60). Es spiegelt die damalige Stimmung wider und zeigt gleichzeitig, wie schnell sich in Zeiten der Medialisierung (vgl. Jun 2009) selbst politische Parteien verändern können. wohl eher: Stimmungen gegenüber Parteien… 3. Erklärung für den politischen Abstieg anhand des Modells von Niedermayer und gängiger Theorien des Wahlverhaltens Das Modell von Niedermayer, wie es bisher dargestellt wurde, diente dazu, den Erfolg der Piratenpartei anhand von objektiven Kriterien, sog. Erfolgsbedingungen, zu analysieren. Die seit 2013 vorhandene Situation war damals noch nicht vorhersehbar. Im Folgenden wird diese Entwicklung, wie sie in Kapitel 2.3 beschrieben wurde, anhand des Niedermayer’schen Modells und unter Zuhilfenahme einzelner Ansatzpunkte gängiger Theorien des Wahlverhaltens in Hinblick auf Ursachen untersucht. Wie gesagt – bitte erst das eine Modell „durchtesten“, dann ggf. andere Theorien hinzuziehen, wenn das erstere keine befriedigenden Erklärungen bieten kann. 3 https://wiki.piratenpartei.de/Datei:Mitgliederentwicklung.png [Zugegriffen am 15.08.2015]; https://wiki.piratenpartei.de/Datei:Mitgliederentwicklung_ein_vs_aus.jpg [Zugegriffen am 15.08.2015] 11 3.1 Die personelle Situation Auch dieser Unterpunkt verwundert – warum verwendet der Verfasser nicht einfach die drei Ebenen von Niedermayer, selbst wenn dieser selbst es 2013 nicht getan haben sollte? Dies müsste er wenigstens erklären! Im Modell von Niedermayer lässt sich die in 2.3 angesprochene Entwicklung im Personalbestand nun an zwei Stellen verorten und somit der Erfolgsrückgang bei den Wahlen (vgl. Abb. 1) erklären Ja – aber wie „erklärt“ sich dies tatsächlich aus ersterem? Beweisführung?!. Einerseits stärkt der personelle Rückgang zwar die instabile Organisationsstruktur der Partei (vgl. Niedermayer 2013b: 59), die insofern eine Besonderheit darstellt, als dass viele, auch kleinere, Entscheidungen basisdemokratisch diskutiert und getroffen werden, was einen hohen Organisationsaufwand erfordert. Entscheidungen können aus organisationstheoretischer Sicht aufgrund der geringeren Zahl stimmberechtigter Personen leichter getroffen werden (vgl. Olson 1971: 53 ff.). Andererseits fallen aber viele engagierte Mitglieder weg, die eine Partei, die von vielen Wahlberechtigten noch immer als Außenseiter gehandelt wird und über deren Perspektiven und politische Positionen, gerade in Bereichen die nicht zu den Hauptthemen gehören, wenig bekannt ist, dringend benötigt. Sogenanntes Trittbrettfahrerverhalten wird ebenfalls verstärkt, wenn Personen, die eigentlich ein Interesse an der Thematik und den Zielen der Partei haben, austreten und damit einhergehend häufig die Mitarbeit einstellen (Olson 1971, insb.: 60 ff.). Auch die finanziellen Auswirkungen sind über Mitgliederbeiträge nicht zu unterschätzen, Alemann bezeichnet diese noch immer als eine der „Hauptquellen für Parteifinanzen“ (Alemann 2003: S. 210). Außerdem können rückläufige Mitgliederzahlen ein negatives Bild nach Außen abgeben, die Öffentlichkeit bekommt den Eindruck, dass selbst die Mitglieder nicht mehr mit der Partei zufrieden sind. Niedermayer (2013d: 90) verweist außerdem darauf, dass die Mitglieder einer Partei in der Regel zu ihren Stammwählern zählen, Austritte schmälern somit diesen Bestand. Zusätzlich fehlt es an Input innerhalb der Partei was Ideen, Motivation etc. angeht (Niedermayer 2013d: 90f.). Daneben sind gerade die Austritte von bekannten Führungspersönlichkeiten, zumal wenn sie sich derart häufen, immer ein Problem für eine Partei, da diese häufig von den Medien skandalisiert werden (vgl. Jun 2009: 281 f.) und das 12 Image der Partei in der Öffentlichkeit schädigen. Auch diese Erfolgsbedingung hat sich für die Piratenpartei zum negativen gewandelt, waren doch gerade die Spitzenpolitiker*innen wie Marina Weisband durch ihre mediale Präsenz (insbesondere natürlich im Internet, als dem selbsterwählten Leitmedium der Piratenpartei) in der Gründungsphase enorm für die öffentliche Beachtung der Partei verantwortlich. Personell hat die Piratenpartei massive Probleme auf verschiedenen Ebenen, die sich kurzfristig durch schlechtes Image auswirken, langfristig jedoch auch zu einem inhaltlichen Problem führen können. 3.2 Verlust des Alleinstellungsmerkmals und der Unentschlossenen Betrachtet man die Wählerschaft der Piraten, stellt Niedermayer (2013c: 65) fest, dass ein Großteil ehemalige Nichtwähler sind. Während diese vielleicht mit den Piraten genau den Aspekt, der ihnen in den bisher etablierten Parteien gefehlt hat, repräsentiert sahen, ist es wahrscheinlich, dass gerade diese Wähler auch schnell wieder abfallen und einer anderen Partei ihre Stimme geben. Durch den Zeitpunkt der Parteigründung und der ersten öffentlichen Auftritte bis hin zu den ersten Wahlteilnahmen war klar, dass die Piraten auf der Welle einer gesellschaftlichen Situation reiten, die sich um das Medium Internet und die damit verbundene Debatte um Urheberrechte dreht (vgl. Bartels 2013; siehe auch Kapitel 3.4 ). Nachdem im Zuge der Wahlerfolge der Piraten die anderen Parteien auf die neue politische Situation strategisch reagierten und ehemalige Alleinstellungsmerkmale der Piraten okkupierten – sich also ‚plötzlich‘ für Transparenz und die Rechtslage im Internet einsetzten oder zumindest interessierten – waren diese gezwungen ihr politisches Profil auch darüber hinausgehend zu schärfen. Diese Erfolgsbedingung konnten sie, wie bereits erwähnt, nicht umsetzen. 3.3 Mediale Erwartungen und fehlender politischer Inhalt Ein weiterer Punkt, der der Partei nach den Wahlerfolgen von 2012 zu schaffen machte, war die Tatsache, dass es in vielen Politikfeldern noch immer keine einheitliche Leitidee gab. So wurden bei Themen, die nicht die Transparenz und die Überwachung und Einschränkung im Internet betrafen, immer wieder 13 von Landesverbänden unterschiedliche Positionen ausgegeben. Dies führte dazu, dass es äußerst schwer war, Wähler, deren Hauptinteresse nicht den Transparenzbestrebungen oder der Urheberrechtsdebatte galt, überhaupt zu gewinnen, geschweige denn zu halten und als Stammwähler zu gewinnen. Dieses Problem wurde verstärkt von den Medien aufgegriffen, die immer wieder die Parteiführung zu unterschiedlichsten politischen Themenfeldern nach Positionen befragten. Da die Partei sich dem basisdemokratischen Prinzip verschrieben hatte, alle inhaltlichen Entscheidungen durch die ganzheitliche Basis der Mitglieder selbst entscheiden zu lassen, wirkte das Führungspersonal in diesen Situationen häufig überfordert (vgl. Niedermayer 2013d: 94). Der Partei fehlte in dieser Hinsicht eine strategische Komponente: eine strake Parteiführung, die im Zweifel eine ‚Marschrichtung‘ vorgeben kann und im Stande ist, kurzfristig medial vermarktungsfähige Entscheidungen zu treffen. In der Phase nach den Wahlerfolgen, als die Partei in (sub-)nationalen wie supranationalen Parlamenten vertreten war, war diese Forderung nach einer Öffnung hin zu anderen Politikfeldern gewachsen – hatte man der Partei zu Beginn ihres Wirkens, unter Hinblick auf das konkrete Gründungsmotiv und den ideellen Großprojekten, noch ihre Ein-Themen-Problematik verziehen. Viele Wechselwähler, die von anderen Parteien abgewandert waren (vgl. Niedermayer 2013c: 65, Tab. 1), forderten eine klarere Positionierung der Partei gerade auch was die Abgrenzung zu politisch rechten Themengebieten anging (vgl. die Debatte um rechte Tendenzen in der Piratenpartei vor den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen4). Diese medial inszenierten Debatten schaden einer Partei, die sich selbst als ‚Mitmachpartei‘ bezeichnet, selbstverständlich. Dieser so wichtige externe Erfolgsfaktor, die mediale Wahrnehmung, der den Aufstieg der Piraten dadurch erst möglich gemacht hatte, dass viele Journalisten die Piratenpartei als Chance auf eine transparentere Politik begriffen, hat sich umgekehrt und wirkt inzwischen eher erfolgshemmend, da negative Nachrichten dominieren. 4 http://www.taz.de/!5095091/ [Zugegriffen am 15.08.2015]; http://www.spiegel.de/politik/deutschland/piraten-chef-nerz-weist-rechtsextremismus-kritikzurueck-delius-a-829355.html [Zugegriffen am 15.08.2015] 14 3.4 Eine gesellschaftliche Entwicklung im Trichter der Kausalität Während die genannten Probleme im personellen Bereich und der medialen Wahrnehmung sowie die Inhaltsproblematik sicher alles Gründe sind, weshalb die Piratenpartei, statt weitere Karrierestufen zu erklimmen, so rasch wieder zurückfiel und heute von vielen bereits unter die verschmähten ‚Sonstigen‘ gezählt wird, ist insbesondere der Aspekt des Gründungsmotivs interessant – also derjenigen gesellschaftlichen Entwicklung, die dazu geführt hat, dass die Piratenpartei überhaupt in dieser Form aufblühen konnte. In der sozialpsychologischen Theorie des Wahlverhaltens gibt es die Idee eines „Funnel of Causality“ (Campbell et al. 1980: 24 ff.), in dem „events are conceived to follow each other in a converging sequence of casual chains“ (Campbell et al. 1980: 24). In Betrachtung gezogen werden solche Ereignisse, die eine Auswirkung auf die politische Willensbildung haben. Zur Zeit der Gründungsphase der Piratenpartei hatte noch keine deutsche Partei das Thema Internet für sich entdeckt und die Politik somit „keine ausreichenden Antworten [zu] bieten“ (Bartels 2013: 15), was Fragen des Internetrechts und des Persönlichkeitsschutzes im Internet betraf. Die Rechtsprechung tat sich schwer, Vorfälle der Verletzung des Urheberrechts effektiv zu verfolgen und zu beurteilen. Die viel zitierte ‚Grauzone‘ weitete sich aus. Bartels macht den „technische[n] Fortschritt, genauer gesagt […] die Digitalisierung von Content“ (Bartels 2013: 15) als Anlass einer sozialen Bewegung aus, die sich in Form der Piratenpartei (europaweit) politisch niederschlug. Die alten Granden in Form der Volksparteien schienen von dieser Entwicklung ähnlich überrascht wie in den 1980er Jahren von der Umwelt- und Friedensbewegung, die zur Gründung der Partei Die Grünen führte. Die etablierten Parteien taten sich schwer, sich an die neue Situation anzupassen, was den Piraten zusätzlich Aufwind gab – nicht nur, dass sie eine neue Thematik auf den Tisch gebracht hatten, die anderen Parteien waren diesbezüglich in sich selbst inhaltlich und positionell uneins. Im Trichter der Kausalität schlug sich dieses Ereignis also so nieder, dass die gesellschaftliche Entwicklung einen Startpunkt darstellte und eine ganze Reihe weiterer Ereignisse, wie die Streitfrage des Urheberrechts (vgl. Bartels 2013) oder die Forderung nach transparenterer Politik, zur Folge hatte - diese stellten 15 dann „relevant conditions“ (Campbell et al. 1980: 26) dar. All diese Ereignisse beeinflussten die Wähler bei den folgenden Wahlterminen in ihrem Verhalten, häufig „nicht direkt, sondern nur vermittelt über die politischen Einstellungen“ (Schoen 2009: 187) – selbstverständlich neben anderen Faktoren. Campbell et al. beschreiben den Aufbau des Trichters folgendermaßen: „the axis of the funnel represents a time dimension“ (Campbell et al. 1980: 24). Jedes Ereignis ist an einem bestimmten Punkt auf dieser Zeitlinie verortet und hat Einflüsse auf weitere Ereignisse, die näher in Richtung Verengung des Trichters liegen. Dies bedeutet, dass Ereignisse, die weiter zurück liegen, nur einen mittelbaren Einfluss haben. Wenn diese Ereignisse also beispielsweise nur ein über eine bestimmte zeitliche Periode aufflammendes Phänomen darstellten, spielen sie nach voranschreitender Zeit im Trichter eine wesentlich geringere Rolle für die konkrete Wahlentscheidung eines Individuums. Genau so verhielt es sich mit der Urheberrechtsdebatte und der Transparenzforderung in der Politik. Der Piratenpartei gelang es, im richtigen Moment, in dem diese Faktoren eine entscheidende Rolle im Trichter der Kausalität einnahmen, in der öffentlichen Meinung für eine Beachtung dieser Themen in der Politik zu stehen und Stellung zu diesen Fragen zu beziehen. Nachdem sich die gesellschaftliche Entwicklung, insbesondere durch die von den Piraten angestoßenen, aber von allen Parteien in der Folge mitdiskutierten Debatten, weiter verschob, fiel auch deren Bedeutung im Trichter und somit für die weiter in der Zukunft liegenden Wahlentscheidungen. Ein wichtiger Grund für den Niedergang der Piraten könnte also darin liegen, dass das Gründungsmotiv der Partei, für das sie in der öffentlichen Meinung noch immer hauptsächlich steht, an politischer Relevanz verloren hat. Die Wähler werden inzwischen durch andere Faktoren (stärker) in ihrer Entscheidung bestimmt. Hinzu kommt, dass die Piraten, wie in Kap. 3.3 erläutert, noch immer weitestgehend als Ein-Themen-Partei wahrgenommen werden, wodurch sie diesen Verlust an Relevanz eines Themas nicht durch ein anderes ausgleichen können. 16 3.5 Der Wähler als homo oeconomicus – fehlender Nutzen der Piratenpartei Ein weiterer Aspekt hängt eng mit dem in Kapitel 3.1 angesprochenen Trittbrettfahrerverhaltens zusammen. Der rational-choice-Ansatz nach Anthony Downs liefert eine Erklärung für besonders volatiles Wahlverhalten, denn er unterstellt, dass „a rational man always takes the one [option, M.M.] which yields him the highest utility“(Downs 1985: 36). Dieser Nutzen ist häufig versteckt und nicht direkt messbar und kann somit auch durch „events that are only remotedly connected“ (Downs 1985: 37) erhöht werden. Es ist also durchaus vorstellbar, dass Wähler aufgrund einer „taktischen Wahlentscheidung“ (Lembcke 2013: 91) bei einem konkreten Wahltermin einer Partei ihre Stimme geben, mit der sie sonst nichts verbindet. Bei der nächsten Wahl wird das ökonomische Nutzenkalkül der Wahlentscheidung (vgl. Downs 1985: 38 ff.) wieder komplett neu bestimmt. Ähnlich wie in 3.4 könnte nun also angenommen werden, dass die Piraten lediglich für eine kurze Zeitspanne für einen größeren Teil der Wählerschaft im ökonomischpolitischen Sinne attraktiv waren. Eine weitere Erklärung für den kurzweiligen Erfolg der Piratenpartei liefert der rational-choice-Ansatz eventuell in Hinblick auf solche Wähler, die als ehemalige Nichtwähler die Piratenpartei wählten (diese machten mengenmäßig tatsächlich einen Großteil der Wählerschaft aus, vgl. Niedermayer 2013c: 65, Tab. 1). Ein Phänomen, das der Ansatz von Downs nur schlecht zu erklären vermag, ist die generelle Wahlteilnahme, da diese für die Individuen mit Kosten verbunden ist, jedoch keinen direkten (monetären) Nutzen liefert (vgl. Downs 1985: 260 ff.). Schoen folgert daraus, dass „ein rationaler Akteur nicht an Wahlen teilnehmen [sollte]“ (Schoen 2009: 193). Wenn man sich noch einmal das Hauptthema der Piraten vergegenwärtigt, den Streit um Urheberrechte im Internet, könnte hier also tatsächlich ein indirekter (monetärer) Nutzen in der Form vorgelegen haben, dass die Wähler durch eine politisch starke Piratenpartei entweder hofften, dass die Partei selbst eine freie Verfügung und Verbreitung von Daten - die bisher dem Urheberrecht unterlagen oder in einer Grauzone verortet waren - durchsetzen würde, oder zumindest andere Parteien durch ihren Wahlerfolg dazu animieren würde, sich 17 dieses Themas anzunehmen. Davon hätten aber sehr, sehr wenige Wähler profitiert… Nachdem die etablierten Parteien eben dies taten und nun auch auf der großen politischen Bühne über das Internetrecht diskutiert wurde, sahen viele Wähler ihr Ziel erreicht – zumindest insofern, als dass ihnen eine weitere Wahlteilnahme oder gar politische Mitarbeit nicht den entsprechenden Nutzen geliefert hätten. 4. Fazit Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die vermutlichen (!!!) Gründe für den raschen politischen Wiederabstieg der Piraten in der Wählergunst vielfältig sind – relevant könnten sein personelle Probleme in der Parteiführung wie – basis, inhaltliche Schwächen und fehlende Führungsstrategien oder eine Wählerschaft, die sich, sei es nun aufgrund rationaler (ökonomischer) Entscheidung oder einer sich im Zeitverlauf verändernden Bewertung einer gesellschaftlichen Situation, schnell wieder abgewendet hat. Dass die Piraten inzwischen wieder auf der ersten Karrierestufe stehen, scheint derzeit unumgänglich. Ein Wiedereinzug in die Parlamente, in denen derzeit Abgeordnete der Piraten sitzen, ist – betrachtet man den Trend der letzten Wahlergebnisse – unwahrscheinlich. Dies Argument ist – wie Niedermayer selbst ja leidvoll erfahren musste – nicht sehr tragfähig… allerdings ist es in offensichtlicher - Ermangelung eines tatsächlichen Analyse- bzw. Prognosemodells geradezu verständlich, dass dem Autor dazu nicht mehr einfällt. Im Modellrahmen, den Niedermayer vorlegt, lässt sich diese Entwicklung relativ leicht erklären – diejenigen Erfolgsbedingungen, die einst zu einem politischen Aufstieg der Piraten und dem erklimmen der Karrierestufen führten, haben sich (häufig zum negativen) gewandelt. Unter Zuhilfenahme der sozialpsychologischen sowie rational-ökonomischen Theorie des Wahlverhaltens, lässt sich fundiert aufzeigen, wo Probleme liegen. Dass diese Analyse aufgrund des Umfangs der Arbeit sicher nicht vollständig ist, ist der Komplexität der Sache und der Vielzahl der (möglicherweise) einwirkenden Faktoren geschuldet. 18 5. Ausblick Selbstverständlich bedeutet diese durchaus finstere Analyse der Entwicklungen der letzten Zeit, insbesondere in Hinblick auf die Wahlergebnisse, noch lange nicht, dass die Piratenpartei in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwinden wird. Gelingt es der Partei, die genannten Probleme in den Griff zu bekommen, sich auch außerhalb ihres ‚Lieblingsthemas‘ ein politisches Profil zu geben und eine Wählerschaft zu erreichen, die sich nicht so wechselhaft verhält, dürfte einem erneuten Aufstieg auf höhere Karrierestufen nichts im Weg stehen. Interessant gestalten dürfte sich also eine erneute Analyse des Werdegangs der Piratenpartei in einigen Jahren, um dann eventuell auch in Hinblick auf die Wahlsoziologie das Verhalten von Wählern gegenüber neuen Parteien tiefergehend zu untersuchen. Gerade vor diesem Hintergrund bietet sich eventuell auch ein Vergleich der Piratenpartei mit der Alternative für Deutschland an, um Unterschiede in der Art und Weise des Eintretens in den politischen Wettbewerb zu bestimmen und eine allgemeingültige Prognose zu den Erfolgschancen von Neuparteien (in diesem Sinne also unter Umständen eine Weiterentwicklung des Modells von Niedermayer) im politischen System der BRD treffen zu können. Wie gesagt: das Modell wird eigentlich gar nicht stringent angewandt, weshalb sich letztlich auch keine zwingenden Schlüsse auf dessen Tauglichkeit hin ziehen lassen. Weiterhin ist problematisch, dass in den Kapiteln 3.1-3.3 Annahmen/Ergebnisse anderer Modelle einfließen. Nur Kapitel 3.4 und 3.5 scheinen insofern „pur“ zu sein, indem sich dort zum einen auf den „funnel of causality„ bzw. das Rational Choice-Modell bezogen wird. Allerdings wird nicht klar, welche Funktion dieses Kapitel haben soll. Anscheinend hat der Verfasser gar keine Probleme mit Niedermayers Modell, weshalb sich fragt, warum er dann noch „ergänzend“ Campell und Downs hinzuzieht. Ungeachtet dessen ist positiv zu werten, dass der Verfasser überhaupt eine klare Anbindung an den Forschungsstand vornimmt und immerhin einige Schwächen des Niedermayer’schen Modells erkennt und benennt – leider zieht er daraus keine Schlüsse für seine eigene Untersuchung. Ebenfalls ist 19 grundsätzlich positiv, dass hier eine anspruchsvolle Fortschreibung bisheriger Forschungsergebnisse versucht wird und überdies weitere Literatur zur Erklärung herangezogen wird, so dass die Arbeit noch als „gut“ zu bewerten war. 20 Literaturverzeichnis Alemann, Ulrich von (2003), Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, 3. Auflage, Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung. Bartels, Henning (2013), Die Vorgeschichte: die Urheberrechtsdebatte und die schwedische Piratpartiet, in: Niedermayer, Oskar: Die Piratenpartei, Wiesbaden: Springer VS, S. 15-28. Benninghaus, Hans (2007), Deskriptive Statistik, 11. Auflage, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Campbell, Angus/Converse, Philip E./Miller, Warren E./Stokes, Donald E., (1980[1960]), The American Voter, Nachdruck, Chicago: University of Chicago Press. Downs, Anthony (1985[1957]), An Economic Theory of Democracy, Nachdruck, Boston: Addison Wesley. Jun, Uwe (2009), Parteien, Politik und Medien. Wandel der Politikvermittlung unter den Bedingungen der Mediendemokratie, in: Marcinkowski, Frank/ Pfetsch, Barbara (Hrsg.), Politik in der Mediendemokratie, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Kulick, Manuela S. (2013), Die Piratenpartei und die Genderproblematik, in: Niedermayer, Oskar (Hrsg.), Die Piratenpartei, Wiesbaden: Springer VS, S. 149-174. Lembcke, Oliver W. (2013), Wahlen und Wahlsysteme, 2. Auflage, Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen. Lipset, Seymour Martin/Rokkan, Stein (1967), Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments. An Introduction, in: Dies. (Hrsg.), Party Systems and Voter Alignments. Cross-National Perspectives, New York: Free Press. Niedermayer, Oskar (2010), Erfolgsbedingungen neuer Parteien im Parteiensystem am Beispiel der Piratenpartei Deutschland, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen, Heft 4/2010, S. 838-854. Niedermayer, Oskar (2013a), Einleitung: Erfolgsbedingungen neuer Parteien im Parteiensystem, in: Ders. (Hrsg.), Die Piratenpartei, Wiesbaden: Springer VS, S. 7-14. Niedermayer, Oskar (2013b), Die Piraten im parteipolitischen Wettbewerb: von der Gründung Ende 2006 bis zu den Wahlerfolgen in Berlin 2011 und im Saarland 2012, in: Ders. (Hrsg.), Die Piratenpartei, Wiesbaden: Springer VS, S. 29-61. Niedermayer, Oskar (2013c), Die Wähler der Piratenpartei: wo kommen sie her, wer sind sie und was bewegt sie zur Piratenwahl?, in: Ders (Hrsg.), Die Piratenpartei, Wiesbaden: Springer VS, S. 62-73. Niedermayer, Oskar (2013d), Organisationsstruktur, Finanzen und Personal der Piratenpartei, in: Ders. (Hrsg.), Die Piratenpartei, Wiesbaden: Springer VS, S. 81-99. Olson, Mancur (1971), The logic of collective action: public goods and the theory of groups, Cambridge: Harvard University Press. Schoen, Harald (2009), Wahlsoziologie, in: Kaina, Viktoria/Römmele, Andrea (Hrsg.), Politische Soziologie: ein Studienbuch, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 181-208. Zelger, Josef (1975), Konzepte zur Messung der Macht, Berlin: Duncker & Humblot. Internetquellen Piratenpartei Deutschland, https://www.piratenpartei.de/politik/themen/#p [Zugegriffen am: 15.08.2015] Piratenpartei Deutschland, http://wiki.piratenpartei.de/Positionspapiere/Transparenz_und_Korruptionsbek ämpfung_in_der_Politik [Zugegriffen am: 15.08.2015] Piratenpartei Deutschland, https://wiki.piratenpartei.de/Datei:Mitgliederentwicklung.png [Zugegriffen am: 15.08.2015] Piratenpartei Deutschland, https://wiki.piratenpartei.de/Datei:Mitgliederentwicklung_ein_vs_aus.jpg [Zugegriffen am: 15.08.2015] Taz Verlags und Vertriebs GmbH, http://www.taz.de/!5095091/ [Zugegriffen am: 15.08.2015] Spiegel Online GmbH, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/piraten-chefnerz-weist-rechtsextremismus-kritik-zurueck-delius-a-829355.html [Zugegriffen am: 15.08.2015