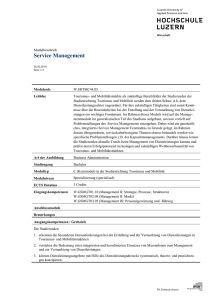

exemplarischer schulinterner Lehrplan

Werbung