Machtkonflikte in einem ressourcenreichen Land

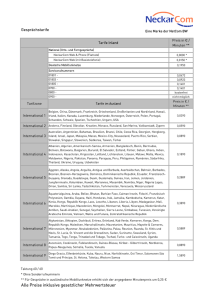

Werbung

Republik Kongo: Folter, willkürliche Haft, überbelegte Gefängnisse Nach einem Jahrzehnt blutiger Konflikte ist die Lage in der Republik Kongo seit 2003 einigermaßen stabil. Doch nationale und internationale Menschenrechtsorganisationen und Institutionen berichten regelmäßig von Menschenrechtsverletzungen seitens staatlicher Sicherheitskräfte, die in der Regel ungeahndet bleiben. Bei Festnahmen und Verhören, in Untersuchungshaft und im Strafvollzug werden die Grundrechte von Personen im Freiheitsentzug oft nicht eingehalten, und es gibt zahlreiche Fälle von Folter und Misshandlungen – manchmal mit Todesfolge. In den chronisch überbelegten Gefängnissen herrschen unhaltbare und teils lebensbedrohliche Zustände. Meditation Im Gefängnis das Evangelium wagen Von Nicolas Charrière, Pfarrer in der Gefangenenseelsorge Der Glaube, man könne Gewalt nur mit Gewalt in den Griff bekommen, ist naiv. Naiv, wenn nicht gar zynisch. Diese Naivität lässt uns beifällig applaudieren, wenn Menschen, von denen wir denken, sie hätten es nicht anders verdient, von anderen Menschen getötet werden. Diese Naivität lässt uns noch mehr Gefängnisse bauen, unsere Gesetze verschärfen und noch härtere Strafen einführen für jene, die uns stören, uns Leid zufügen oder gegen unsere Gesetze verstoßen. Doch all das ist naiv, denn es ändert natürlich nichts am Problem des Unrechts, das jemand begangen oder erlitten hat. Wir glauben schon lange nicht mehr an den pädagogischen Nutzen von Strafen wie Freiheitsentzug und schon gar nicht, wenn sie nicht einhergehen mit einer Bindung, einer Ermutigung oder einer Unterstützung. Oder, wie es ein Häftling mir gegenüber zum Ausdruck brachte: «Wie soll ich mich wieder in eine Gesellschaft eingliedern, die mir nur Leid zufügt?» Zumal der Freiheitsentzug im Namen der Gerechtigkeit eine Reihe von ungerechten Begleiterscheinungen hat: mangelnde Mittel für die vollständige Umsetzung des Strafrechts, Ungleichheit und Ungleichbehandlung der Häftlinge je nach Herkunft und Sozialstatus, Mitbestrafung von Angehörigen, die auch unter der Trennung leiden und sich Sorgen machen, seelische und psychosomatische Störungen. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Ein Freiheitsentzug gleicht nur allzu oft einer gesellschaftlichen Rache: Unrecht wird mit Unrecht vergolten. Das liegt daran, dass Unrecht ansteckend wirkt. Es strebt danach, uns ihm gleich zu machen, uns zu verändern und schließlich unsere Werte zu untergraben, um seine Rachegelüste zu befriedigen. Noch mehr Gefängnisse, noch mehr Strafen, noch mehr Härte: Das mag jenen recht sein, deren Lebensgestaltungsmöglichkeiten so vielfältig sind, dass sie andere Optionen haben, als straffällig zu werden. Ein Freiheitsentzug wirkt abschreckend auf jene, die diese Wahl haben. Aber was ist mit den anderen? Den Armen? Den Kranken? Den Ausgestoßenen? Den Flüchtlingen? Den Gewalttätigen? Klar, auch sie treffen eine Wahl; aber haben sie hierfür denselben Entscheidungsspielraum? Man kann sie einsperren und ihnen sagen: «Du hättest nur nicht … sollen.» Aber das ist keine Lösung. Denn eines Tages wird die Person, die wir eingesperrt haben, aus der Haft entlassen. Mit all dem, was sie im Gefängnis durchgemacht hat. Und das Gefühl, dass ihr ein großes Unrecht angetan wurde, wird sie ein Leben lang begleiten. Oft wird der Werdegang einer Person nicht oder zu wenig berücksichtigt. Sie wird so wenig verstanden wie ihr Opfer. Und es wird nichts oder viel zu wenig unternommen, um eine Bindung herzustellen, bedeutungsvolle, bereichernde und wohltuende Beziehungen aufzubauen, die eine freiwillige Veränderung begünstigen. Die Menschen, die ich im Gefängnis antreffe, haben – wenn man von möglichen Justizirrtümern absieht – alle mehr oder weniger schwere Straftaten begangen. Im Gespräch mit ihnen stelle ich fest, dass sie unser Gesellschaftssystem nie als konstruktiv und unterstützend erleben. Sie brauchen Hilfe – manche von ihnen schon seit langem – finden aber nur wenig Beistand. Natürlich bemühen sich verschiedene Fachpersonen um sie: Ärztinnen, Sozialarbeiter, das Gefängnispersonal und so weiter. Aber es bleibt das Gefühl, dass ihnen niemand in ihrer individuellen Wirklichkeit begegnet oder sie versteht. Was auch bleibt, sind Groll, Reue eine tiefe Verzweiflung und eine tägliche, unermessliche, allgegenwärtige Gewalt. All dies hat kaum je positive Auswirkungen. Die Bedürfnisse der Gefangenen werden selten berücksichtigt: Sie benötigen mehr und anderes als einen Flachbildschirm und zwei warme Mahlzeiten am Tag. Ebenso wenig wird den Bedürfnissen der Opfer Rechnung getragen. Auch sie brauchen mehr – und vor allem etwas anderes – als ein Gerichtsurteil. Und was soll man von einer Gesellschaft sagen, die ihren Umgang mit den Verbrechen, die sie untergraben, kaum hinterfragt? Die Gefangenen, denen ich begegne, sind genauso meine Brüder und Schwestern wie die Opfer. Sie sind meine Mitmenschen. Trotz der schrecklichen Taten, die sie begangen haben. Trotz des Unverständnisses. Trotz der Abscheu und der Verzweiflung. Eine menschliche und gläubige Gemeinschaft kann nicht auf der Verbreitung von Unrecht aufbauen. Im Gegenteil: Wie Johannes in seinem ersten Brief schreibt, ist jemand, der sagt, er liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, ein Lügner. Dieser Gott hätte am Karfreitag allen Grund gehabt, die Gewalt der Menschen mit Gewalt zu erwidern, das Verschließen der Herzen mit Gefängnis zu ahnden und Blut mit Blut zu vergelten. Das wäre nach unseren Maßstäben vernünftiger gewesen. Aber wäre es auch gerechter gewesen? Gott hat uns an jenem Tag einen anderen Weg gewiesen. Seine Gerechtigkeit besteht nicht in Gewalterwiderung, sondern in neu geschenktem Leben, in einem wieder eröffneten Weg, in einer wiederhergestellten Bindung. Er handelt nicht so aus Schwäche, sondern aus Verständnis: Weil er selbst Mensch war, so das Glaubensbekenntnis, hat er am eigenen Leib erfahren, wie vielschichtig und komplex unser Dasein ist und wie sehr unsere Geschichte und unsere Begegnungen uns prägen. Und er ist dessen eingedenk, dass als Mensch zu leben heißt zu irren, zu suchen, sich zu öffnen. Gegen jede Vereinfachung, Verschlossenheit und Anmaßung. Seit der Menschwerdung Christi besitzen wir die Wahrheit nicht mehr wie ein Wissen. Wir begegnen ihr, erleben sie in einer Beziehung. Das hätte unsere menschliche Rechtsprechung bitter nötig: Die Fähigkeit, nach dem Verbindenden, dem Heilenden zu suchen, statt nach dem, was straft, zermürbt und zerstört. Klar gibt es manchmal keine andere Möglichkeit, dem Grauen zu begegnen, als die Brutalität. Aber wir dürfen uns nie damit abfinden. Mensch sein bedeutet nach Alternativen zu suchen. In der Rechtsprechung gibt es eine Strömung, die versucht diese Prinzipien anzuwenden. Es handelt sich um die restaurative Justiz, die großen Wert darauf legt, Opfer, Täter und Gesellschaft zu berücksichtigen und gemeinsam Wege zu finden, um die Beziehungen wiederherzustellen. Als Ergänzung zur traditionellen Rechtsprechung und zum Gefängnis – nicht als deren Ersatz. Das ist ein schwieriger Prozess, der unseren unmittelbaren Reaktionen und Gefühlen zuwiderläuft. Doch können wir alle dessen Nutzen erkennen, wenn wir uns einen Augenblick Zeit nehmen und uns fragen, welche Rechtsprechung wir uns für uns selbst wünschen würden. Eine Rechtsprechung, die unsere Lebensgeschichte und unseren Kontext berücksichtigt und positive gesellschaftliche Perspektiven zu eröffnen sucht. Natürlich würde dies nicht alle Probleme lösen. Aber es würde uns befähigen, uns aus der vereinfachenden Logik einer einseitigen Bestrafung zu befreien, die nur den Hass auf einen selbst und den Anderen schürt. Dieser Weg zeigt sich an Ostern: Gott hat den brutalen, mörderischen Menschen seine Liebe dadurch gezeigt, dass er ihnen das Leben geschenkt hat: Weder der Tod noch das Unrecht haben das letzte Wort; eine andere, zu neuem Leben erwachte Welt ist möglich. Ihm nachzufolgen bedeutet demnach, unsere Überzeugungen in Bezug auf die Gerechtigkeit und die Gefängnisstrafe in Frage zu stellen. Die Freiheitsstrafe ist selbst dann, wenn sie angebracht ist, ungenügend – seien wir nicht naiv. Wir müssen mehr wagen! Einander zuhören, versuchen, einander zu verstehen und gemeinsam ein Stück Zukunft zu gestalten, das unserer menschlichen Gemeinschaft würdig ist. Entweder glauben wir daran und handeln oder wir resignieren, verzweifeln an unserem Nächsten und begnügen uns damit, ihm den Tod zu wünschen – weil wir nicht die Möglichkeit haben, diesen selbst herbeizuführen! Machtkonflikte in einem ressourcenreichen Land Nach ihrer Unabhängigkeit von Frankreich 1960 erlebte die heutige Republik Kongo drei relativ friedliche Jahrzehnte. 1991 zwangen Unruhen den seit 1979 amtierenden Präsidenten Denis Sassou-Nguesso zur Durchführung freier Wahlen, die Pascal Lissouba 1992 gewann. Umstrittene Parlamentswahlen führten 1993 zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Lagern des Präsidenten und der Opposition, die 1994 mit einem Waffenstillstandsabkommen beendet wurden. Doch mündete der Präsidentschaftswahlkampf von 1997 in einen Bürgerkrieg zwischen Sassou-Nguessos Anhängern und gegnerischen Gruppierungen. Mit Hilfe angolanischer Truppen obsiegten Sassou-Nguessos Streitkräfte. Ende 1999 willigten die meisten Konfliktparteien in ein Friedensabkommen ein. Nur im Südosten des Landes setzten einige Milizen ihren Kampf bis 2003 oder gar länger fort. Der Konflikt hat je nach Quelle bis zu 25 000 Menschenleben gefordert, zur Flucht oder Vertreibung von mehreren hunderttausend Menschen geführt und das Land gespalten. Seit 2002 ist eine neue Verfassung in Kraft, nach welcher der Präsident für maximal zwei Amtszeiten gewählt werden kann. Unter der neuen Verfassung wurde SassouNguesso 2002 ins Amt gewählt und 2009 bestätigt; im Hinblick auf die Wahlen von 2016 ist eine Kontroverse um eine Verfassungsänderung im Gang, die ihm eine erneute Kandidatur ermöglichen soll. Das kleine zentralafrikanische Land steht vor der Herausforderung, den Frieden durch die Stärkung der Demokratie, der staatlichen Institutionen und des Rechtsstaats zu sichern. Obwohl es reich an Bodenschätzen und weiteren Rohstoffen ist, lebt ein Großteil seiner Bevölkerung in bitterer Armut, und es fehlt an Mitteln für den Wiederaufbau, die Entwicklung der Infrastruktur und die Erfüllung staatlicher Aufgaben. Viele Angehörige der Sicherheitskräfte sind ehemalige Aufständische und verfügen über keine Menschenrechtsbildung. Folter und Willkür Menschenrechtsorganisationen haben in Kongo-Brazzaville zahlreiche Fälle von Gewaltanwendung, Folter, grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung, Drohung und Einschüchterung bei der Festnahme und Befragung von Verdächtigen oder politisch missliebigen Personen dokumentiert. Die Betroffenen müssen sich ausziehen, stundenlang in schmerzhaften Stellungen ausharren, werden geschlagen und erleiden Verbrennungen. In mehreren Fällen starben die Opfer infolge der Folter, ohne dass die Verantwortlichen belangt wurden. Meist erfolgen die Festnahmen illegal; es liegt weder eine frische Tat noch eine richterliche Anordnung vor. Ebenso wenig werden den Betroffenen die Gründe für ihre Festnahme genannt oder ihre Rechte verlesen. Laut Gesetz müssen vorläufig Festgenommene binnen 72 Stunden einem Haftrichter vorgeführt werden, der sie entweder sofort freilassen oder ihre Untersuchungshaft anordnen muss. Diese Frist kann um maximal 48 Stunden verlängert werden. Jedes weitere Festhalten gilt als willkürlich und ist strafbar. Oft dauert die Festnahme jedoch mehrere Wochen. Verdächtigte und Beschuldigte haben das Recht auf Rechtsbeistand. Fehlen ihnen die Mittel dazu, steht ihnen unentgeltliche Rechtshilfe zu. Nach Ablauf der gesetzlichen Festnahmefrist haben sie Anspruch auf eine medizinische Untersuchung. All dies wird ihnen kaum je gewährt. Die Untersuchungshaft darf maximal vier Monate dauern und um höchstens zwei Monate verlängert werden. Danach muss die inhaftierte Person bis zu ihrem Prozess freigelassen werden. Laut Gefängnisbehörden dauert die Untersuchungshaft im Durchschnitt ein Jahr, laut Menschenrechtsorganisationen viel länger. Drei Viertel aller Gefängnisinsassen sind nicht rechtskräftig verurteilt. Drei Asylsuchende aus der Demokratischen Republik Kongo sind während neun Jahren ohne Anklage und Gerichtsverfahren festgehalten worden. Die Länge der Untersuchungshaft ist in erster Linie der Überlastung der Justizbehörden geschuldet. Da die meisten Häftlinge keinen Anwalt haben, verfügen sie über keinerlei Informationen über ihr Strafverfahren und kennen ihre Rechte nicht. Überfüllte Gefängnisse und desolate Haftbedingungen Laut einer 2014 durchgeführten Studie werden in der Republik Kongo elf Gefängnisse betrieben. Fast alle stammen aus der Kolonialzeit. Zu acht davon liegen Belegungsdaten vor. Sie boten zusammen Platz für 595 Personen, beherbergten jedoch 1209 Insassen, was einer durchschnittlichen Belegung von 203 Prozent entspricht. Beschuldigte und Verurteilte wurden nicht voneinander getrennt; an einigen Orten wurden nicht einmal Minderjährige und Frauen separat untergebracht. All dies verstößt gegen nationale und internationale Normen. Die größten und am stärksten überbelegten Haftanstalten befinden sich in den Städten Brazzaville und Pointe Noire, wo die Hälfte der etwa 4,7 Millionen Einwohner des Landes lebt. Im Gefängnis von Brazzaville mit einer Aufnahmekapazität von 150 Personen befanden sich 725 Inhaftierte. 240 Häftlinge saßen im Gefängnis von Pointe Noire mit 75 Plätzen ein. Der Mangel an Privatsphäre führt zu Stress, Aggressionen und psychischen Störungen. Wer nicht in den Genuss spezieller Privilegien kommt, schläft auf einer dünnen Matratze auf dem Boden einer kleinen, überfüllten Zelle mit mangelhafter Belüftung und Beleuchtung. Die hygienischen Bedingungen sind äußerst prekär, Trinkwasser und Waschgelegenheiten kaum vorhanden. All dies leistet der Verbreitung von Krankheiten Vorschub. Die Gebäude sind baufällig, die Mauern feucht. Pro Tag gibt es meist zwei kleine Rationen Reis und Fisch. Wer nicht von Angehörigen mit Nahrungsmitteln versorgt wird, erkrankt an den Folgen von Mangel- und Fehlernährung. Die medizinische Versorgung ist ungenügend bis inexistent. Minderjährige erhalten selten Schulunterricht. Es gibt weder Arbeitsmöglichkeiten noch Maßnahmen zur Vorbereitung auf die Entlassung. Dringender Handlungsbedarf Solange das Gesetz Folter nicht unter Strafe stellt, bleiben Folter und Misshandlungen auf Polizei- und Gendarmerieposten und in Hafteinrichtungen an der Tagesordnung, und die Behörden gehen selbst Hinweisen auf Fälle von Gewaltanwendung mit Todesfolge nicht nach. Die Täter genießen absolute Straffreiheit, während die Opfer wegen mangelnden Zugangs zum Rechtssystem und aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen keine Anzeige erstatten und nicht entschädigt werden. Eine 2008 eingeleitete Revision des Strafrechts ist bis heute nicht abgeschlossen. Als Vertragsstaat des UN-Übereinkommens gegen Folter muss die Republik Kongo alle Folterhandlungen mit angemessenen Strafen bedrohen, darf unter Folter erzwungene Aussagen nicht als Beweismittel anerkennen und muss Folteropfer entschädigen. Anlässlich ihrer zweiten Universellen Periodischen Überprüfung durch den UNMenschenrechtsrat im Oktober 2013 hat die Republik Kongo mehrere Empfehlungen zur Verbesserung der Haftsituation und Bekämpfung der Gefängnisüberbelegung erhalten. Sie wurde auch aufgefordert, ihr Justizwesen zu stärken, ihre Sicherheitskräfte, Strafverfolgungs- und -Vollzugs Behörden in Menschenrechten auszubilden, Anschuldigungen von Folter und Misshandlungen durch Sicherheitskräfte zu untersuchen, die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen und Opfer wie Zeugen von Folter zu schützen. Seit kurzem ist ein Projekt für die Stärkung des Justizwesens und die Verbesserung der Haftbedingungen und des Rechtsschutzes inhaftierter Personen im Gang. Doch es braucht schneller greifende Maßnahmen. Nur schon die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Strafverfahren und Maximaldauer von Festnahmen und Untersuchungshaft würde die Situation spürbar verbessern. Eine weitere Entlastung brächten alternative Strafen für Bagatelldelikte. Das ACAT-Netz teilt die Besorgnis der kongolesischen Zivilgesellschaft und der internationalen Gemeinschaft über die Menschenrechtslage im Justiz- und Strafvollzugssystem der Republik Kongo und fordert den Staatspräsidenten mit einer Petition zum Handeln auf. Text und Bilder: aus der Broschüre der ACAT-Schweiz zur Karfreitagsaktion