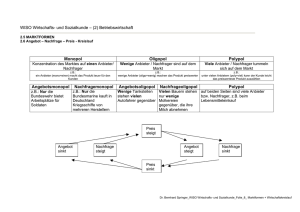

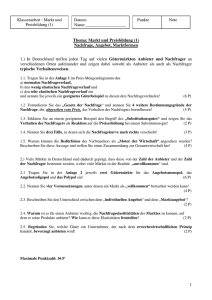

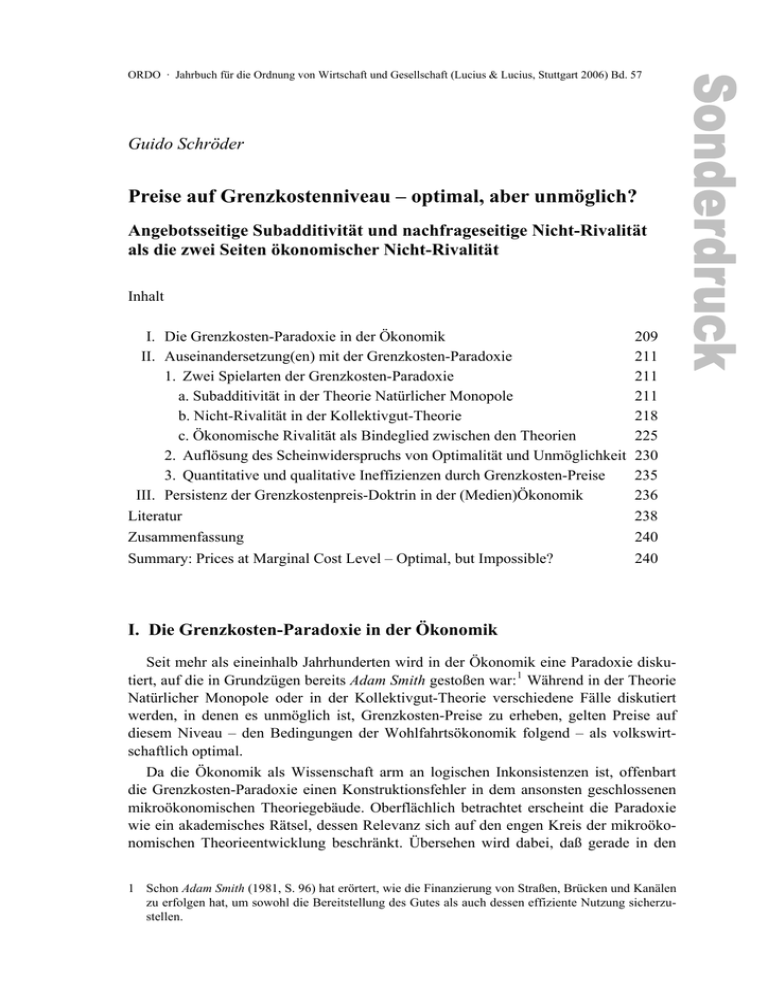

Preise auf Grenzkostenniveau – optimal, aber

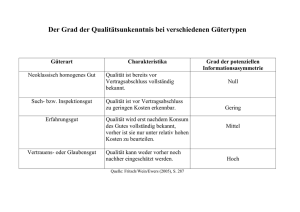

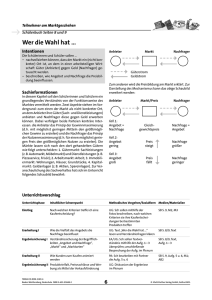

Werbung