GEHEIMSpRACHE DER NEURONEN

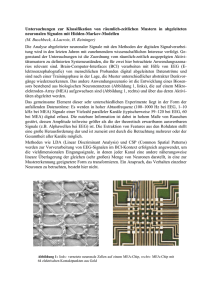

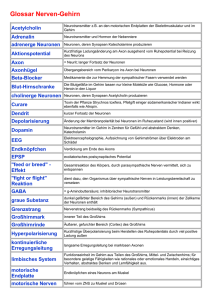

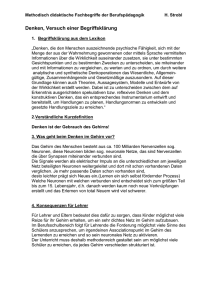

Werbung

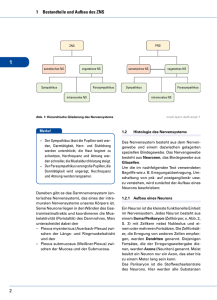

CO DI E RU NG N E U ROTH EO R I E CO DI E RU NG Geheimsprache der Neuronen Wie gelingt es Nervenzellen, die Reize der Außenwelt sinngerecht in elektrische Impulse umzuwandeln? Jetzt lernen Hirnforscher die rätselhafte Sprache des Gehirns zu verstehen. Von Matthias Bethge und Klaus Pawelzik D as Abendrot am Himmel, der Gesang eines Vogels oder der Duft einer Rose erscheinen uns so real, dass wir selten darüber nachdenken, inwiefern das, was wir wahrnehmen, der Wirklichkeit entspricht. Genau genommen entstehen Geräusche, Farben, ein Geschmack oder ein Duft erst in unserem Gehirn. Die physikalischen Reize der Außenwelt – Berührungen, Schallwellen, elektromagnetische Wellen, Duftmoleküle – werden von unseren Sinnesorganen und über den ganzen Körper verteilten Sinnesrezeptoren empfangen und in Nervensignale übersetzt. Diesen Übersetzungsvorgang nennen Fachleute Codierung. Eine Flut von Signalen wird offenbar in unserem Gehirn so zusammengefasst, dass etwa aus elektromagnetischen Wellen in unserer Wahrnehmung eine blaue Blüte wird. Allerdings besitzt das, was wir dann als Blüte erkennen, mit Sicherheit weit mehr Merkmale, als wir wahrnehmen. Für viele physikalische Reize fehlen uns schlicht geeignete Rezeptoren. Zudem müssen wir davon ausgehen, dass bei der Codierung Details nicht verschlüsselt werden oder beim Transport verloren gehen. Offensichtlich gelingt es dem Gehirn aber, aus den einlaufenden Informationen ein brauchbares Bild unserer Umwelt zu konstruieren. Schließlich erzeugt es seinerseits Signale, die zu einem in der Regel sinnvollen Verhalten führen (siehe Bild Seite 82). 80 Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde Hirnforschern klar, dass die elementaren Bausteine des Gehirns die Nervenzellen (Neuronen) sind. Seitdem fragen sie sich, wie die zahlreichen psychologischen Phänomene der Wahrnehmung durch biophysikalische Vorgänge im Gehirn hervorgebracht werden. Welche Prozesse in der einzelnen Nervenzelle sind wesentlich, welche können vernachlässigt werden? Was bewirkt die gemeinsame Aktivität kleiner Nervenzellgruppen, und was die Erregung ganzer Hirnareale? Mit anderen Worten: Welche Sprache spricht das Gehirn? Ein typisches Experiment der Hirnforscher besteht darin, einem Tier einen Sinnesreiz zu präsentieren und die „Antwort“ eines ausgewählten Neurons zu messen. Allerdings sind Nervenzellen fortwährend aktiv – auch ohne äußere Reize, etwa im Schlaf. Dieser interne Signalverkehr ändert laufend den Zustand des Gehirns. Deshalb treffen dieselben Eingangssignale zu unterschiedlichen Zeitpunkten nie auf dasselbe System. Auch die Wachheit, Aufmerksamkeit und nicht zuletzt Erfahrungen modifizieren das Verhalten der Nervenzellen. So kann an die Stelle eines zuvor beobachtbaren Antwortverhaltens ein nur ähnliches oder auch gänzlich anderes treten. Um den Einfluss all dieser Faktoren so gering wie möglich zu halten, konzentrieren sich Wissenschaftler auf Hirnareale, deren Aktivitäten möglichst di- rekt auf im Versuch präsentierte Reize ansprechen und auf Versuchsanordnungen, bei denen sich das Nervensystem während des Experiments möglichst wenig verändert. Ein Neuron empfängt seine Eingangssignale über das „Wurzelwerk“, die Dendriten. Der zentrale Zellkörper fasst sie zu einem Gesamtzustand zusammen (er „integriert“) und gibt diesen über einen Ausgang am Axonhügel an seinen Fortsatz, das Axon, weiter. Dieses verzweigt sich am Ende und ist wiederum mit anderen Nervenzellen verbunden. Feuern, wenn Die Rose duftet Die Signalweiterleitung innerhalb eines Neurons erfolgt durch die Fortpflanzung von Spannungsänderungen entlang der elektrisch geladenen Zellmembran. Übersteigt ein elektrisches Signal am Axonhügel einen bestimmten Schwellenwert, reagiert die Zellmembran, indem sie ein „Aktionspotenzial“ auslöst. Das ist ein stereotyper Spannungsimpuls, auch „Spike“ genannt, der entlang des Axons weitergeleitet wird (siehe Kasten auf Seite 83). Das Grundproblem beim Verständnis des neuronalen Codes besteht darin, dass die physikalischen Eigenschaften der Aktionspotenziale nicht verraten, wie die Reize, die sie ausgelöst haben, beschaffen sind. Egal ob wir Musik hören, an einer duftenden Rose riechen, fernsehen oder eine Katze streicheln – die AktionsGEHIRN & GEIST 02/2002 potenziale, die dabei von den Neuronen erzeugt werden, sehen alle gleich aus. So wie die verschiedenen Wörter unserer Sprache immer aus denselben Buchstaben bestehen, so kann man den Spike als das Grundelement der Sprache der Neuronen betrachten. Die stets gleiche Form der Spikes macht die unterschiedlichsten Stimuli, wie beispielsweise Hör- und Sehreize, in der Hirnrinde miteinander kombinierbar. Man vermutet deshalb, dass alle Gedanken und Wahrnehmungen – und seien sie noch so abstrakt – auf Spikes beruhen, deren Kombinationen den neuronalen Code bilden. Woher „weiß“ ein Neuron, dass die bei ihm eingehende Information ein Duft ist und nicht etwa ein Klang? Diese so genannte Reizmodalität wird durch die neuronale Bahn codiert, die vom Sinnesrezeptor über möglicherweise mehrere Zwischenstufen bis zu diesem Neuron führt. Ein Neuron kann aber noch mehr wissen: So fanden David Hubel und Torsten Wiesel an der Havard Medical School vor etwa vierzig Jahren heraus, dass bestimmte Neuronen der primären Sehrinde (visueller Cortex) besonders gut auf Licht-Balken einer ganz bestimmten Orientierung ansprechen, die in einem begrenzten Teil des Gesichtsfeldes, dem so genannten rezeptiven Feld, liegen und in eine bestimmte Richtung bewegt werden. Bei diesen Versuchen maßen die Neurobiologen die so genannte Ratenantwort einzelner Cortexneuronen auf bestimmte Test-Reize (siehe Grafik Seite 82 unten). Sie gingen dabei davon aus, dass die wesentliche Information in der Anzahl der Aktionspotenziale pro Zeiteinheit steckt. Die Rate lässt sich bestimmen, indem man die Anzahl der Aktionspotenziale in einem hinreichend langen Zeitintervall zählt und anschließend durch die Länge des Intervalls teilt. Die beiden Wissenschaftler machten noch eine weitere interessante Entdeckung: Neuronen, die auf ähnliche Positionen und Orientierungen ansprechen, liegen auch im Cortex räumlich nahe beieinander. Dies bedeutet, dass Positionen und Orientierungen visueller Reize wie bei einer Landkarte auf die Cortexoberfläche abgebildet werden (siehe Bild Seite 84). Neuronen, die innerhalb einer schmalen Säule senkrecht zur Cortexoberfläche, in so genannten corticalen Säulen, angeordnet sind, reagieren auf ähnliche Reizmerkmale. Für diese EntDer Mensch erkennt sein Sp Aus urheber rec htlic hen Gründen können wir Ihnen die Bilder leider nic ht online z eigen. iegelbild, aber wird er je den Code v erstehen, mit dem sein Gehirn dieses Bild v erschlüsselt? GEHI R N & GEI S T 02/2002 81 Motoneuron Muskelzellen Kettenreaktion: An der Eingangsseite der Nervenbahnen stehen Sinneszellen, etwa die der Augen oder Ohren. Diese spezialisierten Nervenzellen wandeln die Information von außen – zum Beispiel Licht oder Schallwellen – in elektrische Nervenimpulse um. Die Information wird dann stufenweise von einer Neuronengruppe zur nächsten weitergereicht. deckungen wurden Hubel und Wiesel 1981 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Eine ähnliche Karte existiert für den motorischen Cortex, der die Bewegungen der Körperteile plant und steuert. Er ist die „Ausgabeseite“ des Gehirns; auch dort führen benachbarte neuronale Aktivitäten zur Erregung benachbarter Muskelgruppen. Misst man die Aktivität von Neuronen in diesen motorischen Arealen, so stellt man fest, dass auch hier die Anzahl der Aktionspotenziale pro Zeiteinheit mit unterschiedlichen Parametern der Bewegung korrespondiert. Mit anderen Worten: Die Feuerrate dieser Neuronen codiert Bewegungen. Um einen brauchbaren Wert für die Ratenantwort zu erhalten, ist ein Zeitfenster in der Größenordnung von mindestens einer Sekunde notwendig, sonst wäre der Wert von der zufälligen Auswahl des „Zeitfensters“ zu sehr abhängig. Denn die Neurone feuern in diesem Zeitintervall meist nicht regelmäßig. Es wäre denkbar, dass nicht nur die Anzahl der Spikes, sondern auch das zeitliche Muster, mit dem die Spikes erscheinen, Informationen in sich bergen. Um diese ausfindig zu machen, wird das Zeitfenster in viele kleinere Intervalle zerlegt und über viele Versuchswiederholungen hinweg die mittlere Anzahl der Spikes pro Intervall bestimmt. Das Ergebnis ist das so genannte Peri-Stimulus-Time-Histogramm (PSTH, siehe Kasten Seite 85). Wenn diese verfeinerte Darstellung tatsächlich mehr Information trägt als die bloße Anzahl der Aktionspotenziale pro Zeiteinheit, dann sollte es möglich sein, daraus auch viel genauer auf den ver- 82 ursachenden Reiz zurückzuschließen. Lance Optican und Barry Richmond von den National Institutes of Health in Bethesda (Maryland) fanden 1987 als Erste heraus, dass dies tatsächlich möglich ist. Sie zeigten einer Katze unterschiedliche schachbrettartige Muster. Sie konnten auf Grund des PSTH eines Neurons im visuellen Cortex der Katze den präsentierten visuellen Reiz identifizieren, was aus der Gesamtzahl der Spikes allein nicht so gut möglich war. Das Hirn als gigantisches Telegrafenamt? Da also prinzipiell verschiedene Aspekte der neuronalen Aktivitäten Information über einen Reiz enthalten können, stellt sich die Frage, welche dieser Aspekte wesentlich sind. Tragen beispielsweise die Zeitpunkte der Spikes mehr Information über den Reiz als die schiere Anzahl? Dazu muss man wissen, wie viele Reizwerte ein Neuron überhaupt unterscheiden kann. Ein Konzept zur Beantwortung dieser Frage liefert die 1948 von Claude Shannon begründete Informationstheorie. Sie basiert auf drei Elementen: einem Sender, einem Empfänger und einem Informationskanal zwischen diesen beiden – typischerweise eine Telegrafenleitung. Über diesen Kanal schickt der Sender Folgen von Zeichen (die Nachricht), die einem Zeichenvorrat (dem „Alphabet“) entnommen sind. Über die Bedeutung des Zeichens haben sich Sender und Empfänger vorab verständigt. Die Ankunft der Information bewirkt beim Empfänger, dass er aus einem Sortiment von Möglichkeiten eine einzige auswählen kann. Je größer die Anzahl unterscheidbarer Möglichkeiten, desto mehr Information steckt in der Nachricht. Ein uneingeweihter Beobachter, der nichts weiter wahrnimmt als die Folge der Zeichen, versteht die Bedeutung der Nachricht nicht. Trotzdem kann auch er eine Aussage darüber treffen, wie viel Information die Nachricht enthalten kann. Denn das mathematisch errechenbare Maß für die Information hängt ausschließlich von den relativen Häufigkeiten ab, mit denen die Zeichen in der Nachricht vorkommen. Ein seltenes Zeichen hat dabei mehr Informationswert für den Empfänger als ein häufiges. Intuitiv nachvollziehbar wird diese informationstheoretische Aussage, wenn Sie sich vorstellen, Sie erwarteten ein Telegramm, in dem ein Freund den Wochentag seines Besuchs ankündigen will. Leider wird die Nachricht bei der Übertragung dramatisch verstümmelt und es kommt nur ein einziger leserlicher Buchstabe an. Welcher Buchstabe hätte den größeren Informationsgehalt für Sie, ein a oder ein f? (Bei wie vielen Wochentagen kommt ein f vor?) Das einfachste denkbare Alphabet besteht aus nur zwei Zeichen, etwa 0 und 1 („binärer Code“). Vorausgesetzt, beide Zeichen werden zuverlässig übertragen und kommen gleich häufig vor, ist die Information, die mit einem solchen Zeichen übermittelt wird, 1 Bit; das ist die Maßeinheit der Information. Was Sender und Empfänger sich bei der zwischen ih- THOMAS BRAUN / G&G / NACH DAVID H. HUBEL zwischengeschaltete Neurone Gedächtnis, Gedanken, Seele und so weiter Rezeptorzellen THOMAS BRAUN / G&G / NACH DAVID H. HUBEL CO DI E RU NG Neuron mit Vorliebe: Antworten einer orientierungsspezifischen Zelle im primären visuellen Cortex einer Katze, die von D. Hubel und T. Wiesel 1958 erstmals gemessen wurden. Die Zelle feuerte fast ausschließlich auf einen Lichtbalken in 11-Uhr-Stellung, der von unten nach oben bewegt wurde. GEHIRN & GEIST 02/2002 Signalfeuer im Nervensystem GEHIRN & GEIST 02/2002 +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- +- ++ -Aktionspotenzial Kalium-Ionen - - - - - - ++++ - - - - - - - - -+ + + + + + - - - - + + + + + + + + ++ + Zellkern Zellkörper Fortpflanzungsb richtung +40 Aktionspotenzial 0 -70 Ruhepotenzial a -70 - Axonhügel Richtung des Nervenimpules Axon Dendrit THOMAS BRAUN / G&G Synapse Axon dendritischen Fasern anderer Neurone verbunden ist. Bei den chemischen Synapsen gibt es dort einen Spalt, der das Axon des „präsynaptischen Neurons“ von dem Dendrit der „postsynaptischen Nervenzelle“ elektrisch weitgehend isoliert. Anstelle einer direkten elektrischen Kopplung kommt es an solchen Synapsen zu einer elektro- 0. Je mehr Teilintervalle für die Codierung zur Verfügung stehen, desto mehr Reizwerte können theoretisch unterschieden werden. Dieser Zusammenhang ist im Kasten auf der Seite 87 genauer dargestellt. Gitter vor dem Fliegenauge Interessieren wir uns dafür, wie viel von der Information des Eingangssignals (des Reizes) sich in der Nachricht, der neuronalen Antwort, wiederfindet, so können wir auch dies berechnen. Diese Größe wird in der Informationstheorie als Transinformation bezeichnet. Aus den relativen Häufigkeiten, mit denen ein Reizwert zusammen mit einem Zeichen der Nachricht vorkommt, bestimmt man näherungsweise die Wahrscheinlichkeiten des gemeinsamen Auftretens. In der chemischen Form der Signalübertragung. Sobald ein Spike die präsynaptische Seite dieses Spalts erreicht, setzt er dort so genannte Neurotransmitter frei, die als Botenstoffe bestimmte Ionenkanäle an der postsynaptischen Seite öffnen und dadurch die Membranspannung des postsynaptischen Neurons verändern. Praxis lassen sich diese Wahrscheinlichkeiten allerdings nur sehr grob ermitteln, andernfalls wäre eine astronomische Zahl an Versuchen notwendig. Es gibt jedoch eine einfachere Möglichkeit. Mit dieser kann geschätzt werden, wie viel Information ein Neuron mindestens überträgt. Dabei drehen wir das Problem gewissermaßen um: Man fragt sich, wie präzise sich aus der Kenntnis der Aktionspotenziale der Reiz rekonstruieren lässt. Diesen Ansatz haben der Physiker Bill Bialek und seine Kollegen in Princeton mit großem Erfolg praktiziert, sogar für sich dynamisch ändernde Reizverläufe. Sie untersuchten die Antworten des so genannten H1Neurons im visuellen System einer Fliege, vor deren Augen ein Gittermuster bewegt wurde. Das Verfahren (siehe Kasten 83 ▲ nen übermittelten Nachricht denken, welche „Bedeutung“ die Nachricht für sie hat, ist für den Shannon’schen Informationsbegriff vollkommen irrelevant. Das macht die Informationstheorie für unsere Zwecke anwendbar: Wir können von der Information sprechen, die ein Neuron übermittelt, obgleich die Frage, was das Neuron „weiß“ oder „sich dabei denkt“, zunächst keinen Sinn macht. Es ist nur nicht ohne weiteres klar, was bei einem Neuron unter einem „Zeichen“ zu verstehen ist. Wir gehen daher spekulativ vor und teilen zunächst das Zeitintervall, das uns interessiert, in lauter kleine Teilintervalle, in die jeweils höchstens ein Spike hineinpasst, und sagen, das Neuron sende das Zeichen 1, wenn es in diesem Teilintervall einen Spike ausstößt, andernfalls das Zeichen Natrium-Ionen Membranpotenzial in Millivolt Wenn ein Neuron über seine Dendriten hinreichend viele erregende Eingangssignale erhält, so „feuert“ es: Über sein Axon gibt es das Signal in Form von Aktionspotenzialen, einer Folge elektrischer Signalpulse, weiter. Im Ruhezustand herrscht an der Nervenzellmembran ein negatives elektrisches Potenzial von ca. 70 Millivolt, das durch eine Ungleichverteilung von positiven und negativen Ionen dies- und jenseits der Membran entsteht. Da die Zellmembran zusätzlich spannungsabhängige Ionenkanäle enthält, ist sie elektrisch erregbar. Nur wenn die einlaufenden Signale in der Triggerzone des Axonhügels eine Spannungsänderung induzieren, die eine bestimmte Schwelle überschreitet, werden bestimmte Ionenkanäle geöffnet (siehe rechts oben im Bild, die Länge der Pfeile gibt die Stärke des Ionenstroms wieder). Es kommt zum plötzlichen Zusammenbruch des Ruhepotenzials mit anschließender Vorzeichenumkehr. Dieser typische Spannungspuls wird als Aktionspotenzial oder kurz „Spike“ bezeichnet. Wird ein Spike ausgelöst, so wandert er vom Soma der Zelle ausgehend das Axon entlang, welches über gewisse Kontaktstellen, die Synapsen, mit den THOMAS BRAUN / G&G / NACH SWINDALE 1998. BIOL. CYBERN. 78: S.49 CO DI E RU NG Feintuning: Die Antwort eines Neurons ist auf einen relativ engen Reizbereich abgestimmt (tuned). Als Reiz diente hier ein Lichtbalken mit veränderlicher Orientierung. Das Optimum der „Tuningkurve“ liegt bei 90 Grad, abweichende Orientierungen provozieren entsprechend schwächere Feuerraten. AUS DAVID H. HUBEL, AUGE UND GEHIRN, SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT 1989 Seite 86) geht dabei von der vereinfachenden Annahme aus, es gebe für dieses Neuron einen bevorzugten Reizverlauf, bei dem es feuert. Dieser lässt sich rechnerisch ermitteln: Jedem beobachteten Spike wird der vorangegangene Reizverlauf zugeordnet, und durch Mittelung eine Art Durchschnittsreizverlauf bestimmt. Indem Bialek und sein Team diesen wie eine Schablone einsetzten, konnten sie dann rückwärts aus dem Spikemuster den gesamten zeitlichen Verlauf des präsentierten Stimulus näherungsweise rekonstruieren. Das Verfahren funktionierte, ein Beweis dafür, dass auch in den Zeitpunkten der Spikes zumindest eine gewisse Information über den Stimulus steckt. Aus der Qualität der Rekonstruktion konnten die Forscher sogar rechnerisch abschätzen, wie viel Information das Neuron übertragen haben musste – je geringer der Re- konstruktionsfehler, desto mehr Information. Für das von Bialek und seinen Kollegen untersuchte H1-Neuron einer Fliege ergab sich eine geschätzte Transinformation von mindestens 64 Bit pro Sekunde und eine zeitliche Auflösung von etwa zwei Millisekunden. Da diese Rekonstruktionsmethode recht grob ist, handelt es sich dabei meistens um eine Unterschätzung, die jedoch den Vorteil hat, recht zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Mit einer direkten Methode zur Bestimmung der Transinformation, die auf den relativen Häufigkeiten der Spikefolgen basiert, stellte sich heraus, dass das H1-Neuron tatsächlich sogar 81 Bit an Information pro Sekunde aus dem Stimulus gezogen hätte. Würden Reizmerkmale allein durch die Ratenantwort eines einzelnen Neurons codiert, wären der Informationsübertragung bald Grenzen gesetzt: Sich schnell verändernde Reize könnten nicht zuverlässig übertragen werden. Denn ein Neuron braucht nach jedem Spike eine gewisse Erholungspause, so dass die Spikes nicht beliebig schnell aufeinander folgen können. Wenn die Reizwerte sich sehr rasch ändern, müsste das Neuron dies mit den wenigen Spikes codieren, die gerade noch in ein ganz kurzes Zeitfenster passen, was wiederum eine sehr geringe Genauigkeit bedeuten würde. Hinzu kommt, dass die Antwort eines Neurons auf denselben Reiz insbesondere im Cortex wie gesagt sehr variabel ist. So gesehen scheinen graduelle Unterschiede in der Feuerrate eines Neurons kaum geeignet, die Änderung von Reizen zu codieren. Anders könnte es aussehen, wenn die wesentliche Information nicht in der Antwort eines einzelnen Neurons, sondern in ganzen Neuronengruppen codiert ist. Ein Neuron kommt selten allein Für diese so genannte Populations-Codierung sprechen mehrere Gründe. Ein Neuron der Gehirnrinde hat typischerweise tausend bis zehntausend synaptische Eingänge, empfängt also die Aktivitäten einer ganzen Population vorgeschalteter Neuronen. Demnach scheint die Betrachtung von Populationen der „Sichtweise“ der Neuronen selbst zu entsprechen. Im einfachsten Fall einer Mittelwertbildung über viele Neuronenantworten ist die Signalübertragung sogar stabil gegenüber dem Ausfall einzelner Neuronen. Tatsächlich sind solche Populationen zu entdecken: Das Antwortverhalten be- Licht aus – Spotlights an: Ein spannungsempfindlicher Farbstoff macht die jeweilige Vorliebe eines Neurons der primären Sehrinde für eine bestimmte Reizorientierung sichtbar. Wird ein Lichtstreifen einer bestimmten Orientierung (links im Bild) dargeboten, ändert der Farbstoff in den jeweils elektrisch erregten Zellen die Farbe. Alle Cortexregionen, die auf eine bestimmte Reizorientierung hin aufleuchten, bekommen dieselbe Farbe zugeordnet. Die Technik wurde von Larry Cohen an der Yale University entwickelt und dann von Gary Blasdel von der Pittsburgh University auf die Großhirnrinde angewendet. 84 GEHIRN & GEIST 02/2002 Information – verborgen im Erregungsmuster Präsentationsnummer Die Spike-Antwort einer Nervenzelle auf identische präsentierte Reize sieht jedes Mal etwas anders aus (links oben). Daher wird die mittlere Pulsrate im festgelegten Zeit50 40 30 20 10 intervall (hier zehn Millisekunden) bestimmt und als Balkendiagramm (links unten) aufgetragen. Das so genannte PeriStimulus-Time-Histogramm gibt die „typische“ Antwort einer Zelle nach Präsentation eines bestimmten Reizes wieder. Je kleiner die Zeitintervalle sind, in denen die Spikes (a, Bild rechts) gezählt werden, desto differenzierter gibt das Balkendiagramm Auskunft (b, c). Wird das Zeitfenster so klein gewählt, dass höchstens ein Spike darin Platz findet (d), lässt sich die Spikefolge als binärer Code darstellen (e). 0 0 100 200 300 Zeit in Millisekunden 400 500 THOMAS BRAUN / G&G Feuerrate (Spikes/sec) 300 Peri-Stimulus-Time-Histogramm (PSTH) 200 100 0 0 100 200 300 Zeit in Millisekunden GEHIRN & GEIST 02/2002 500 über alle Reizantworten der Population die ganze Filmsequenz. Die Experimente wiesen eindrucksvoll nach, dass komplexe Reizmuster durch die zeitliche Abfolge der Aktionspotenziale einer Neuronen-Gruppe detailliert codiert werden können. Mit derselben sowie anderen, ähnlichen Methoden ist es Miguel Nicolelis von der Duke University im amerikanischen Durham (North Carolina) und Mitarbeitern kürzlich gelungen, aus den neuronalen Aktivitäten im motorischen Cortex eines Affen die Bewegungsabfolge seiner Arme vorherzusagen. Sie haben damit sogar über das Internet einen Roboterarm gesteuert. Ein anderes aufschlussreiches Experiment zur Populationscodierung führten bereits vor über zehn Jahren die Neurowissenschaftler Choongkil Lee, Bill Rohrer und David Sparks von der University of Alabama in Birmingham durch. Die Forscher rekonstruierten die Augenbewegung eines Affen aus der Aktivität vieler motorischer Neuronen des Colliculus superior, des „oberen Hügels“ des Mittelhirndaches. Dabei berechneten sie durch Mittelwertbildung über die von den einzelnen Neuronen bevorzugten 85 ▲ nachbarter Neuronen in mehreren Cortexregionen ist redundant – dies wiesen bereits Hubel und Wiesel in den erwähnten corticalen Merkmalskarten nach. Bevorzugte Reizeigenschaften benachbarter Cortex-Neuronen ändern sich nicht sprunghaft, sondern allmählich. Die Neuronen innerhalb einer corticalen Säule bevorzugen quasi identische Reize. Diese Neuronen sind daher besonders gut geeignet, um Populationscodes zu erzeugen. Das Spikemuster scheint bei den Populationscodes ebenfalls eine Rolle zu spielen. Die von Bialek angewendete Methode lässt sich nämlich relativ einfach auf eine ganze Population von Neuronen erweitern, wie die Neurobiologin Yang Dan und ihre Mitarbeiter von der University of California in Berkeley demonstrierten. Sie zeigten einer Katze Filmsequenzen und leiteten im so genannten seitlichen Kniehöcker Spikeantworten ab, die aus dem visuellen Thalamus „gesendet“ wurden. Ähnlich wie in Bialeks Fliegen-Experiment gewannen die Forscher zunächst zu jedem einzelnen Neuron dessen bevorzugten Reizverlauf. Aus deren Überlagerungen rekonstruierten sie nicht nur wie Bialek den Reizverlauf am Eingang eines einzelnen Neurons, sondern aus der Überlagerung 400 CO DI E RU NG Schätzen, was ein Neuron schätzt 400 Signalverlauf neuronale Antwort 300 200 100 0 gemittelter Signalverlauf zum Zeitpunkt eines Spikes -100 -200 -300 -400 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Zeit in Sekunden Umdrehungsgeschwindigkeit (Grad/Sekunde) THOMAS BRAUN / G&G / NACH BORST, A., THEUNISSEN F.E. te Spikemuster. Zu jedem Spike wird der Verlauf des Reizes in einem dem Spike unmittelbar vorausgehenden Zeitintervall bestimmt und der Mittelwert dieser Verläufe über alle Spikes berechnet. Dies ist dann in guter Näherung der bevorzugte Reizverlauf des Neurons. Denn: Summiert man zu jedem Spike ein Exemplar des bevorzugten Reizverlaufes mit der richtigen Zeitversetzung auf, so gewinnt man eine ungefähre Wiedergabe des ursprünglichen Signals. Aus der Qualität der Rekonstruktion können die Forscher abschätzen, wie viel Information das Neuron mindestens übertragen hat. 400 Signalverlauf geschätzter Signalverlauf 300 200 100 Spikeantwort (Grad/Sekunde x Millivolt) Umdrehungsgeschwindigkeit (Grad/Sekunde) Wie viel Information kann ein neuron Mindestens übertragen? Mit einem rechnerischen Verfahren, der so genannten Reverse-Correlation-Methode, lässt sich dies abschätzen. Man geht dabei von der Annahme aus, es gebe für ein Neuron einen bevorzugten Reizverlauf, bei dem es mit einem einzelnen Spike feuert. Auf ein Signal, das aus der Summe zweier zeitversetzter Exemplare des typischen Reizes besteht, antworte es mit zwei entsprechend zeitversetzten Spikes und so fort. Das unten stehende Diagramm gibt in Rot ein sich zeitlich änderndes Reizsignal wieder, darunter das registrier- 0,2 0,1 0,0 -0,1 -0,15 -0,10 -0,05 0,00 0,05 0,10 Zeit in Sekunden 0 -100 -200 -300 -400 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Zeit in Sekunden Augenpositionen, jeweils gewichtet mit deren Aktivität, einen so genannten Populationsvektor. Dieser stimmte mit der tatsächlichen Augenposition gut überein. Um zu prüfen, ob diese Methode tatsächlich wesentliche Aspekte des neuronalen Codes offenbart, schalteten die Forscher einen Teil der Neuronen zeitweilig aus. Tatsächlich konnten sie nun anhand des neu berechneten Populationsvektors vorhersagen, welchen Einfluss der Wegfall dieser neuronalen Teilpopulation auf die Augenbewegung hatte. Mit informationstheoretischen Methoden lassen sich nicht nur die Eigenschaften der beobachtbaren neuronalen Codes ermitteln. Sie erlauben es auch, 86 theoretisch mögliche andere neuronale Codes herzuleiten und diese einer evolutionsbiologischen Betrachtung zu unterziehen. Unter vielen im Prinzip realisierbaren Codierungen sollte die Evolution im Verlauf der Zeit die effizientesten hervorgebracht haben. Es ist daher interessant zu untersuchen, wie diese unter Berücksichtigung der biologischen Randbedingungen aussehen könnten. Was aber bedeutet es für Neuronen, besonders effizient zu sein? Fred Attneave von der University of Oregon und Horace Barlow von der englischen University of Cambridge postulierten bereits in den fünfziger Jahren, dass Nervenzellen auf einen Reiz mit dem geringst- möglichen Aufwand antworten sollten – also mit so wenig Redundanz wie möglich. Wenn sich zwei Neuronen im Wesentlichen gleich verhalten, könnte man diese Redundanz dadurch verringern, dass man eines der Neuronen einspart oder mit anderen Aufgaben betraut. Und tatsächlich gibt es eine Fülle experimenteller Hinweise dafür, dass die Codierung von Reizen durch sensorische Neuronen, etwa in der Netzhaut, kaum redundant ist. Ein anderes Effizienzkriterium könnte die Qualität der Übertragung sein: Für das Überleben vieler Organismen ist es entscheidend, möglichst schnell Feinde oder Beutetiere zu erkennen und zu lokalisieren. Menschen, denen kurzzeitig komplexe Naturbilder präsentiert wurden, konnten in weniger als 0,2 Sekunden mit großer Sicherheit erkennen, ob auf diesem Bild ein Tier war. Diese hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit stellt besondere Anforderungen an den neuronalen Code. Vom Rezeptor bis zur Wahrnehmung im Cortex und schließlich zur Muskelaktivierung (zum Drücken einer Taste) muss das Signal durch viele neuronale Verarbeitungsstufen, sodass schon rein zeitlich gesehen jedes Neuron zu dieser Signalkette nur wenige Spikes beitragen kann. Wir stellten uns deshalb die Frage, welche neuronale Codierung für diesen Zweck im Sinne des kleinsten Rekonstruktionsfehlers optimal wäre. Unsere Berechnungen dieses Fehlers für verschiedene Codierungsstrategien zeigen, dass es gerade bei großen Populationen ungünstig ist, verschiedene Merkmale durch graduelle Unterschiede in den Feuerraten zu codieren: Der vermeintliche Vorteil, den man dadurch erhält, dass sich die Menge der verschiedenen Ratenwerte für ein Neuron vergrößert, wiegt nicht so schwer wie der Nachteil der gleichzeitig abnehmenden Zuverlässigkeit, mit der diese Ratenwerte aus den Spike-Antworten der Neurone geschätzt werden können. Einen besonders schlechten Rekonstruktionsfehler erhält man für solche Populationscodierungen, bei denen die Gesamt-Spike-Rate einer Population als Signal benutzt wird. Viel günstiger wäre ein Code, so folgerten wir, bei dem die einzelnen Neuronen zwischen lediglich zwei Zuständen – der maximalen und der minimalen Feuerrate – „umschalten“. Tatsächlich gibt es im Cortex viele Neuronen, bei denen dieses Prinzip verwirklicht zu sein scheint. Diese Neuronen feuern immer in Salven (bursts), bei denen die Aktionspotenziale ganz schnell aufeinander folgen. Die bloße GEHIRN & GEIST 02/2002 Denkbar einfaches Alphabet: Ist der Spike das Grundelement der neuronalen Sprache, so verwenden Nervenzellen genau zwei Zeichen: Spike oder kein Spike, 0 oder 1. Für die Codierung von genau zwei möglichen Werten würde es dann genügen, wenn ein Neuron zuverlässig in einem irgendwie festgelegten Zeitfenster für den einen Wert einen Spike aussendet und für den andere nicht. Beispiel: Bei der in (a) verwendeten Codierung passt in das Zeitfenster nur ein einzelner Spike. Die Orientierung eines präsentierten Lichtbalkens kann deshalb nur sehr grob unterschieden werden: Senkrecht erfolgt keine Aktivierung, waagrecht wird ein Spike ausgelöst. Existenz solcher Neuronen ist allerdings noch kein hinreichender Nachweis. Bestimmt man über viele Versuche hinweg die Ratenantwort, ergeben sich auch bei diesen Neuronen Feuerraten, die sich abhängig von der variierten Reizeigenschaft stetig ändern. Funktionieren geht über Codieren Unsere und ähnliche von anderen Forschergruppen in jüngster Zeit durchgeführten Untersuchungen deuten darauf hin, dass die beobachteten neuronalen Codierungen, verglichen mit den informationstheoretisch möglichen, nicht unbedingt optimal sind. Ein Grund dafür könnte folgender sein: Damit ein Organismus überleben kann, müssen entscheidungswirksame Informationen richtig repräsentiert werden. Aus theoretischer Sicht impliziert dies wiederum, dass die größtmögliche Informationsmenge mit geringstem Aufwand zu transportieren nicht das einzige relevante Ziel einer Codierung darstellt. Offensichtlich ist das Ziel neuronaler Informationsverarbeitung im Gehirn nicht, so viel Information wie möglich zu transportieren. Vielmehr geht es darum, die implizit bereits vorhandene Information auf das Wesentliche zu reduzieren und dadurch für Entscheidungen explizit nutzbar zu machen. Ein Beispiel: Es soll entschieden werden, ob 51 x 17 größer ist als 24 x 37. GEHIRN & GEIST 02/2002 In (b) verwendet der Code zwei aufeinander folgende Zeitintervalle. Damit lassen sich bereits vier Reizorientierungen unterscheiden (waagrecht, senkrecht und zweimal diagonal). Hat man mehrere Intervalle zur Verfügung (c, d) ergeben sich verschiedene Codierungsmöglichkeiten. Mit drei Intervallen sind es maximal 8=23. Beim Ratencode in (c) lassen sich die verschiedenen Balkenorientierungen bereits durch die Anzahl der Spikes differenzieren. In (d) ist ein anderes Unterscheidungskriterium verwirklicht: Hier kommt es lediglich auf den Zeitpunkt des ersten Spikes an, es handelt sich um einen so genannten Latenzcode. Der gezeigte Ratencode und der La- Dabei ist die gesamte zur Lösung notwendige Information bereits in der Aufgabenstellung vorgegeben. Um diese Information zur Beantwortung der Frage nutzen zu können, müssen die gegebenen Ausdrücke jedoch zunächst in geeigneter Weise umgeformt werden. Am Ende steht anstelle der zahlreichen Bits, die zur Codierung der Frage erforderlich sind, ein einziges Bit: die Antwort „nein“. Führt man eine komplizierte Berechnung durch, die eine große Zahl von Zwischenschritten erfordert, schleicht sich mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo ein kleiner Fehler ein, der zu einem falschen Ergebnis führen kann. Die Effizienz bei der neuronalen Codierung entspricht dann einem Kriterium für die Auswahl einer „Notation“, also einer Darstellung der relevanten Information, die sich besonders gut dazu eignet, Übertragungsfehler zu vermeiden. Was das Gehirn als Ganzes betrifft, so wissen wir natürlich, dass sich das Verhalten vieler Tiere und besonders das des Menschen nicht auf reflexartige Handlungen reduzieren lässt, die sich auch ohne Kenntnis der inneren Zustände des Gehirns beschreiben lassen. Zu viele andere Einflussgrößen sind im Spiel – Wachheit und Aufmerksamkeit, Emotionen und aktuelle Ziele, und nicht zuletzt das in ständigem Fluss befindliche Gedächtnis. Wie sich diese inneren Zustände auf den verschiedenen Zeitska- THOMAS BRAUN / G&G Codes für alle Fälle tenzcode lassen eine Redundanz erkennen, bei der unterschiedliche Muster dasselbe bedeuten. Dies kann die Fehleranfälligkeit einer Codierung reduzieren. (e) Man muss aber auch damit rechnen, dass das Gehirn Spikemuster verwendet, deren Code schwieriger zu erkennen ist. len von einer Sekunde bis hin zur Zeitspanne des ganzen Lebens organisieren und wie sie im Einzelnen auf die Informationsverarbeitung einwirken, bleibt eine zentrale Frage der Systemneurobiologie. Um den neuronalen Code – die „Sprache des Gehirns“ – umfassend verstehen zu können, müssen Forscher in der Zukunft vor allem klären, wie das Gehirn mit sich selbst spricht. ◆ Matthias Bethge und Prof. Klaus Pawelzik forschen am Institut für Theoretische Physik der Universität Bremen. Literaturtipps Dayan, P., Abott, L. F: Theoretical Neuroscience. Cambridge, MA: MIT Press 2001. Richmond, B. J., Gawne, T. J.: The Relationship Between Neuronal Codes and Cortical Organization. In: Eichenbaum, H. B., Davis, J. L. (Hg.): Neuronal Ensembles – Strageties for Recoding and Decoding. New York: Wiley-Liss 1988. 87