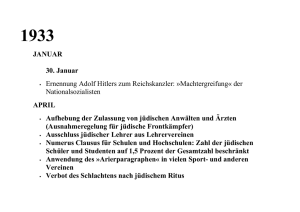

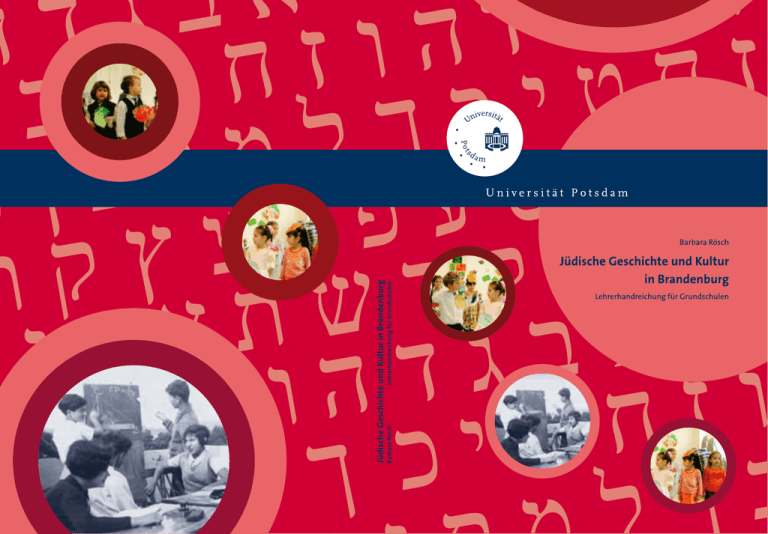

Jüdische Geschichte und Kultur in Brandenburg

Werbung