Prof. Hirschl

Werbung

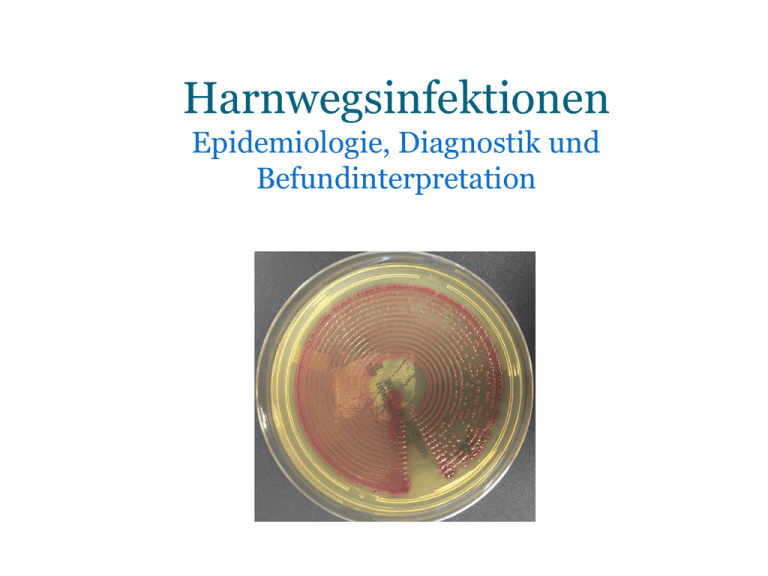

Harnwegsinfektionen Epidemiologie, Diagnostik und Befundinterpretation Begriffsdefinitionen Thalhammer et al., Consensus Statement 2012 Unkomplizierter HWI o Strukturell und neurologisch normaler Harntrakt Komplizierter HWI o Blasenkatheter, Ureterstent o Abflussbehinderung, Steine o Nach urologischem Eingriff o Immunsuppression, Kinder, Männer, Schwangere Prävalenz der asymptomatischen Bakteriurie Prämenopausal mit/ohne Schwangerschaft: 2-7% o HWI-Risiko Nicht-Schwangere: 8% Bei Diabetes 20% Schwangerschaft: 30-40% o Signifikant höheres Pyelonephritis-Risiko als Nicht-Schwangere Postmenopausal: 15-20% o Bei multimorbiden Pat., PflegeheimbewohnerInnen signifikant höher Männer < 65 Jahre: 1% Männer ≥ 65 Jahre: 5-10% Prävalenz der HWI http://www.urologielehrbuch.de/harnwegsinfektion.html Pathogenese Infektionsweg o Aszension von Erregern aus dem Perianal-und Perinealbereich Erreger o Zumeist Bakterien, selten Pilze Fördernde Faktoren o Störungen der Vaginalflora o Reduzierter Urinfluss o Geringe Trinkmenge, anatomische Abflussbehinderungen..... Blasendauerkatheter o Hygiene, orale Kontrazeptiva, Postmenopause, sexuelle Aktivität, AB Rasche bakterielle Besiedlung Bakterielle Virulenzfaktoren Fimbrien, Adhäsine, Invasine .... Erregerspektrum bei Frauen mit unkompl. Zystitis S-3 Leitlinie 043/044 Harnwegsinfektionen, 2010 Erregerspektrum bei Katheter assoz. HWI Shuman et al., Crit. Care Med. 2010 Erregerspektrum Harne – AKH, 2014 stationär ambulant Escherichia coli Escherichia coli Enterococcus faecalis Enterococcus faecalis Klebsiella pneumoniae Candida albicans Pseudomonas aeruginosa Proteus mirabilis Klebsiella pneumoniae Staphylococcus saprophyticus Enterococcus faecium Candida albicans Proteus mirabilis Pseudomonas aeruginosa Andere Andere stationär Escherichia coli Enterococcus faecalis Candida albicans Pseudomonas aeruginosa Klebsiella pneumoniae Enterococcus faecium Proteus mirabilis Prozent 37,6 19,8 9,9 7,0 6,1 5,1 4,2 ambulant Prozent Escherichia coli 67,3 Enterococcus faecalis 9,1 Klebsiella pneumoniae 4,4 Proteus mirabilis 3,6 Staphylococcus saprophyticus 2,9 Candida albicans 2,5 Pseudomonas aeruginosa 2,3 Wahrscheinlichkeit eines HWI bei Vorliegen unterschiedlicher klinischer Zeichen S-3 Leitlinie 043/044 Harnwegsinfektionen, 2010 Harn-Teststreifen Sensitivität: 68-90% Spezifität: 71-87% Positiver Vorhersagewert: 55-81% Negativer Vorhersagewert: 77-95% Wright et al., Am. Fam. Physician 2006 S-3 Leitlinie 043/044 Harnwegsinfektionen, 2010 Fehlermöglichkeiten mit Harn-Teststreifen S-3 Leitlinie 043/044 Harnwegsinfektionen, 2010 Leukozyten im Harn Bei Infektionen meist Leukozyten > 10.000/ml Hämozytometrie besser als Sediment Grenzwert 8 Leuko/μl oder 2-5 Leuko/Gesichtsfeld SS SP PLR NLR UpTo Date, Okt. 2015 Mikrobiologische Diagnostik…warum? Diagnosestellung allein aufgrund klinischer Kriterien o Fehlerquote bis zu einem Drittel o Hohe Sensitivität aber geringe Spezifität Die zusätzliche Anwendung von Urinteststreifen erhöht die diagnostische Genauigkeit nur geringfügig Kultur im Zusammenschau mit klinischen Symptomen Goldstandard o Erreger + Antibiogramm Wichtige Aspekte bei der Uringewinnung Morgenurin o ≥4h nach letzter Miktion o Vor AB-Therapie o Reduktion einer Kontamination durch Spreizen der Labien Sorgfältige Reinigung des Meatus urethrae/Glans penis mit Wasser Gewinnung von Mittelstrahlurin Bei entsprechender klinischen Indikation o o Schwierigkeiten hinsichtlich einwandfreier Uringewinnung Wiederholt unklare Befunde (Mischkulturen, fragliche Leukozyturie) Katheterurin (Einmalkatheterisierung) Blasenpunktionsurin Säuglinge und Kleinkinder o Klebebeutel (?) Kontamination hochwahrscheinlich Nur negativer Befund verwertbar Probenentnahme aus Dauerkatheter o Nach Desinfektion durch Punktion der vorgesehenen Einstichstelle o Katheterwechsel vor Probenentnahme Wichtige Aspekte bei der Uringewinnung Morgenurin o ≥4h nach letzter Miktion o Vor AB-Therapie o Reduktion einer Kontamination durch Spreizen der Labien Sorgfältige Reinigung des Meatus urethrae/Glans penis mit Wasser Gewinnung von Mittelstrahlurin Bei entsprechender klinischen Indikation o o Schwierigkeiten hinsichtlich einwandfreier Uringewinnung Wiederholt unklare Befunde (Mischkulturen, fragliche Leukozyturie) Katheterurin (Einmalkatheterisierung) Blasenpunktionsurin Säuglinge und Kleinkinder o Klebebeutel (?) Kontamination hochwahrscheinlich Nur negativer Befund verwertbar Probenentnahme aus Dauerkatheter o Nach Desinfektion durch Punktion der vorgesehenen Einstichstelle o Katheterwechsel vor Probenentnahme Probentransport Nativharn o o Am besten rascher Transport und Verarbeitung Ansonsten Kühlung bei 2 - 8°C (bis zu 24h) Eintauchnährböden KZ kann zum Zeitpunkt der Gewinnung festgehalten werden o Nur sinnvoll bei Verzögerung des Transports oder der Bearbeitung o Viele Nachteile o Nur Ausschluß einer Bakteriurie mit ≥104/ml möglich Keine Aussage über makro-/mikroskopisches Aussehen der Probe Keine Hemmstoff-Testung KZ bei konfluierenden Kolonien nicht verlässlich Nicht alle Erreger erfassbar Mischkulturen schwerer erkennbar, oft aufwendige Isolierungen nötig Häufig fehlerhafte Anwendung (Beimpfung, Restflüssigkeit im Behälter…) Lagerung in Borsäure (Stabilisator) o o Deutliche KZ-Reduktionen bereits nach 24h NICHT empfohlen! Falsch negativer Leukozytenesterase-Test Kulturelle Harnuntersuchung Quantitative Kultur o Identifizierung o Antibiogramm Hemmstoff-Nachweis Infektion versus Kontamination Hinweise auf Infektion o o o o o Leukozyturie KZ > Grenzwerte Uropathogene Spezies Monokulturen uropathogener Erreger Nachweis desselben Keimes in mehreren Proben Hinweise auf Kontamination o o o o o Wiederholt fehlende Leukozyturie Niedrige Keimzahlen Mischkulturen von > 2 Keimen Nachweis nicht uropathogener Bakterien Verschiedene Spezies in mehreren konsekutiven Proben Diagnostische Wertigkeit der Keimzahl Bei durch suprapubische Punktion gewonnene Proben sind auch geringere KZ relevant! S-3 Leitlinie 043/044 Harnwegsinfektionen, 2010 Befundungsschema für Mittelstrahlharn bei Keimzahl < 104 Häufige Pathogene • • E. coli und andere EB S. saprophyticus • • • Enterokokken P. aeruginosa S. aureus Häufige Kontaminanten > 95% Monoinfektion • • • Staph. Koag. neg. Vergrünende Strep. Koryneforme Bakt. • Potentielle Pathogene (mangelhafte Präanalytik) Befundungsschema für Mittelstrahlharn bei Keimzahl ≥ 104 Candida im Harn Nachweis von Candida im Harn o Kontamination, Kolonisation, Infektion, Manifestation einer Candidämie? Häufigste Spezies o C. albicans 5o-70% , C. glabrata und C. tropicalis jeweils 10-35% o Ausreichend lange Bebrütung der Kulturen (Verdacht mitteilen, Nativharn!) Risikofaktoren für Kolonisation/Infektion o Hohes Alter, Frühgeburt, Frauen, Antibiotika, Harnkatheter o Instrumentierung oder operative Eingriffe, Diabetes mellitus, Obstruktionen o Länge des KH-Aufenthaltes, Beatmung, parenterale Ernährung Infektionen selten! Asymptomatische Candidurie o In der Regel keine Behandlung o Ausnahme: Frühgeburten, Neutropenie, Instrumentierung, OP Indikator für Ausmaß der Besiedlung bei z.B. IntensivpatientInnen Candida auf chromogenem Medium Candida albicans Candida glabrata Resistenztestung E. coli in Harnen % empfindlich, 2014 AB-Gruppe AKH-Stat. AKH-Amb. Andere KH Praxis Aminopen. 48,7 56,5 54,4 59,3 Aminop. + BLI 83,3 88,4 84,2 90,9 Ceph. 1 84,2 89,0 89,9 90,9 Ceph. 2 89,4 93,6 89,9 91,7 Ceph. 3 90,6 94,2 92,4 92,8 Mecillinam 90,8 91,7 92,1 93,5 Chinolone 74,2 84,5 82,6 84,5 Nitrofurantoin 98,7 99,1 98,1 98,0 Trimethoprim 70,1 73,1 73,8 73,9 Fosfo. (nur MRGN) 97,6 94,4 - AURES, 2014 - Extended Spectrum ß-Laktamasen (ESBL) Hydrolisieren Penicilline, Cephalosporine und Aztreonam Meist über Plasmide übertragen Carbapeneme und Cephamycine empfindlich Oft kombiniert mit Resistenz gegenüber anderen Antibiotika (Chinolone, Aminoglykoside und Trimethoprim) Resistenzmechanismen bei Carbapenemen Intrinsisch resistent o MRSA, E. faecium, S. maltophilia, B. cepacia, Chlamydia, Mykoplasma und Legionella Carbapenemasen o Mehrheitlich durch mobile genetische Elemente übertragbar o Enterobakterien, Pseudomonas, Acinetobacter Porinverlust (in Komb. mit ESBL od. AmpC) o Enterobakterien, Pseudomonas, Acinetobacter Gesteigerter Efflux o P. aeruginosa Auswirkung der Vorbehandlung auf die Resistenz Kronenberg et al., CMI 2011