Allgemeine Psychologie A - Alpen-Adria

Werbung

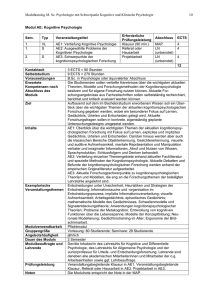

http://www.uni-klu.ac.at/psy/cognition/ Lernunterlage zur Vorlesung Allgemeine Psychologie A (STEP, 160.600) an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Univ.-Prof. Dr. Oliver Vitouch Aktualisierter Auszug aus: E. Vanecek, U. Kastner-Koller, P. Deimann & M. Toyfl (Hrsg.) (2002), Psychologie als Wissenschaft. Skriptum zur Eingangsphase für das Studium der Psychologie (3. Aufl., S. 25-46). Wien: Institut für Psychologie der Univ. Wien. NB: Diese Lernunterlage deckt nur einen Teil des Vorlesungsstoffes („Einführungsblock“) ab. Die Lektüre ersetzt nicht den Besuch der Vorlesung. Prüfungsstoff ist der gesamte Vorlesungsstoff zuzüglich der vereinbarten Prüfungsliteratur! ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE Oliver Vitouch, Gerhard Benetka & Christian Korunka1 1. Definition Die Allgemeine Psychologie ist eines der grundlegenden Fächer der Psychologie. Sie behandelt „allgemeine“ Gesetzmäßigkeiten aus den Gebieten der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses und Lernens, des Denkens und Problemlösens, der Sprache, der Emotion und Motivation, des Bewusstseins sowie der Handlungskontrolle und Psychomotorik. Ihre Erkenntnisse zählen zum Kernbestand psychologischen Wissens. Darüber hinaus gibt sie eine Einführung in psychologische Modellvorstellungen und in die grundlegende Methodologie. 2. Teilgebiete der Allgemeinen Psychologie • Wahrnehmung und Aufmerksamkeit: Die Beschäftigung mit Phänomenen der Wahrnehmung ist einer der ältesten Bereiche der wissenschaftlichen Psychologie. Die ältere psychophysische Forschungstradition untersucht Beziehungen zwischen physikalischen Reizen und dem Wahrnehmungserleben; eine neuere kognitiv orientierte widmet sich „höheren“ Wahrnehmungsfunktionen, z. B. dem Einfluss von Kontextinformation und Vorerfahrung auf das Erkennen von Objekten. Die Aufmerksamkeitsforschung behandelt Prozesse der Selektion, Filterung und Fokussierung im Verlauf des Wahrnehmungsprozesses. • Gedächtnis: Die Gedächtnispsychologie befasst sich mit Fragen der Enkodierung, der Speicherung und des Abrufes von Informationen. Sie wird in diesem Kapitel noch ausführlich dargestellt. • Lernen: Die Gesetzmäßigkeiten des Lernens bilden insgesamt einen der großen Forschungsbereiche der Psychologie. Historisch und konzeptionell lassen sich dabei die klassische Konditionierung, die operante Konditionierung (Verstärkungslernen) und das Beobachtungslernen sowie Formen des kognitiven Lernens unterscheiden. • Denken und Problemlösen: Hierunter werden diverse sog. „höhere kognitive Prozesse“ subsumiert. Der Bereich befasst sich u.a. mit logischem Schließen, Konzeptbildung, Problemlösestrategien, Urteils- und Entscheidungsprozessen sowie mit allgemeinen Modellen menschlicher Rationalität. • Sprache: Dieses Feld ist in die Bereiche Sprachproduktion und Sprachrezeption gegliedert. Neben den Grundlagen von Sprache (Syntax, Semantik) umfasst es Aspekte des Sprachgebrauchs (Pragmatik, Interaktionslogik, Kommunikation). • Emotion: Die Emotionspsychologie beschäftigt sich mit dem Erleben, dem körperlichen (mimischen) Ausdruck und den physiologischen Begleiterscheinungen von Emotionen. Dabei steht einerseits die Universalität von Basisemotionen (evolutionärer Ansatz), andererseits die Interaktion mit kognitiven Prozessen (Bewertungs-/Appraisal-Theorien; Kultureinflüsse) im Vordergrund. • Motivation: Die Motivationspsychologie befasst sich mit den Ursachen und Auslösern von Verhalten. Historisch betrachtet lassen sich willenspsychologische (volitionale), Erwartungs-Wert-Modelle, Trieb- und Anreiz-Modelle sowie neuere kognitive Ansätze unterscheiden. • Bewusstsein: Die Bewusstseinsforschung behandelt Fragen des subjektiven Erlebens, unserer „inneren Stimme“ und des (vermeintlichen?) freien Willens. Dabei werden Aspekte wie 1 Teile dieses Kapitels beruhen auf dem Beitrag von Ch. Korunka zur vorhergehenden Auflage. Ich-, Körper-, Handlungs- und Wachbewusstsein unterschieden. Essentiell ungelöst ist das Leib-Seele-Problem („Interaktion“ von Geist und Gehirn). • Handlungskontrolle und Psychomotorik: Dieser Bereich untersucht die internen Steuerungsmechanismen von Verhalten. Im Mittelpunkt stehen Handlungs- und Bewegungskoordination, Zusammenhänge von Wahrnehmung und Aktion und interne Repräsentationen von Handlungsprozessen. 3. Modelle der wissenschaftlichen Psychologie Der wissenschaftlichen Psychologie liegen bestimmte Modellvorstellungen zugrunde. Als zentral können folgende – teils rivalisierende – Ansätze gelten: 3.1 Das biopsychologische Modell Menschliches Verhalten wird vor dem Hintergrund seiner biologisch-physiologischen Grundlagen betrachtet. Psychologische Phänomene wie Verhalten, Erleben und Bewusstsein sollen aufgrund physikalisch-biochemischer Prozesse verstanden werden. Ein Postulat des biopsychologischen Modells ist der Reduktionismus: Komplexere Phänomene werden durch Reduktion auf die „kleineren“, naturwissenschaftlich erfassbaren Phänomene tiefergelegener Ebenen zu erklären versucht. Es wird davon ausgegangen, dass unser Verhalten durch (ursprünglich ererbte) physiologische Strukturen bestimmt wird. Durch Erfahrung kann das Verhalten verändert werden, indem die zugrunde liegenden biologischen Prozesse modifiziert werden. 3.2 Das behavioristische Modell Das behavioristische Modell befasst sich mit dem sichtbaren Verhalten und seiner Auslösung durch Umweltreize. Der streng behavioristisch orientierte Psychologe akzeptiert als Daten lediglich „offene“ Verhaltensreaktionen, die auch messbar sind (z. B. den Lidschlagreflex, das Drücken eines Hebels etc.). Ziel der behavioristischen Analyse ist es, abzuklären, in welcher Form spezifische Stimuli bestimmte Reaktionen auslösen. Dieses Untersuchungsdesign lässt sich im Englischen gut als „ABC der Psychologie“ ausdrücken: Antecedent conditions that precede the behavior, the Behavioral response, and the Consequences that follow it. Der klassische Behaviorismus geht von der Annahme aus, dass das Verhalten vollständig durch Umweltbedingungen und Lernprozesse determiniert ist und nicht von Vererbung bestimmt wird (empiristisches tabula rasa-Modell). Menschen sind demnach von Natur aus weder gut noch böse, sondern reagieren schlicht auf Umweltgegebenheiten, die spezifische Färbungen in die eine oder andere Richtung bedingen. Das aus den USA stammende behavioristische Modell (wesentliche Protagonisten waren J. B. Watson und F. B. Skinner) hat die angelsächsische Psychologie etwa von 1920-1960 dominiert. Im deutschsprachigen Raum gewann der Behaviorismus erst nach dem 2. Weltkrieg an Einfluss und galt in den 60er und 70er Jahren als vorherrschendes Forschungsparadigma, bis er durch die kognitive Wende abgelöst wurde. Auch wenn der „radikale Behaviorismus“ nur mehr wenige Vertreter hat, haben seine theoretischen und methodischen Prinzipien doch einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, der immer noch spürbar ist. 3.3 Das kognitive Modell Die „kognitive Wende“ brachte eine Abwendung von der jahrzehntelang währenden Dominanz des später als „Psychologie ohne Seele“ gescholtenen Behaviorismus. Dem kognitiven Modell zufolge stellen Kognitionen (lat. cogito ... ich erkenne) den primären Gegenstand der Psychologie dar. Der Begriff der Kognition umfasst all jene Bereiche, die als „geistig“ be3 trachtet werden, wie z. B. Prozesse des Wahrnehmens, Erinnerns, Denkens und Entscheidens oder Begriffe, Bewertungen und Einstellungen. Das kognitive Modell geht davon aus, dass Informationsverarbeitungsprozesse für das menschliche Verhalten verantwortlich und bestimmend sind. Obwohl die Verarbeitung die Aufnahme von Information voraussetzt, wird das menschliche Handeln nicht als direkte Reaktion auf diesen Input angesehen. Hier ist der aktive Prozess der Kognition bzw. Informationsverarbeitung zwischengeschaltet, in der das Individuum z. B. die Umwelt aktiv nach jenen Informationen absucht, die für eine bestimmte Entscheidung benötigt werden. Menschen reagieren nicht auf die objektiv beschreibbare materielle Welt (Realität), sondern darauf, wie sie sich ihnen als subjektive Realität darstellt. Das Individuum konstruiert eigene Interpretationen der Welt, die nicht mit ihrer objektiven Beschreibung übereinstimmen müssen. Diese subjektive Konstruktion ist der „proximale“ Input für die Handlungsentscheidungen und -exekutionen, also den Output des informationsverarbeitenden Systems; sie ist zwischen die Handlung und die aus der Umwelt wirkenden „distalen“ Stimuli geschaltet. Die zwischen Reiz und Reaktion geschaltete black box der internen psychischen Prozesse wird (wieder) zum Gegenstand psychologischer Forschung. Im kognitiven Modell werden Gedanken sowohl als Ergebnisse als auch als Ursachen offen beobachtbarer Handlungen betrachtet. Z. B. ist das Gefühl der Reue, nachdem man jemand anderen verletzt hat, Ausdruck dafür, dass eine Kognition als Handlungsergebnis auftritt. Reue, die zu einer Entschuldigung führt, ist ein Beispiel für eine Kognition, die Handeln verursacht. Kognitionspsychologen erforschen geistige Prozesse auf der molekularen und der molaren Ebene. Sie untersuchen beispielsweise die Geschwindigkeit, mit der unterschiedliche Arten von Sätzen verstanden werden (molekulare Ebene) oder die Erinnerungen an ein Ereignis aus der frühen Kindheit (molare Ebene). 3.3 Das evolutionäre Modell Die zunehmend einflussreiche Strömung der Evolutionspsychologie betrachtet unsere Psyche aus Sicht der darwinistischen Evolutionstheorie. Ihr Schwerpunkt liegt auf Adaptationen, also auf genetisch codierten Anpassungen an die Umwelt, die sich über die Mechanismen der Variation, Selektion und Reproduktion im Laufe der stammesgeschichtlichen Entwicklung (Phylogenese) herausgebildet haben. Solche Adaptationen sind nicht nur im anatomisch-morphologischen und physiologischen Bereich, sondern auch im kognitiven und Verhaltensbereich zu finden. Zu unterscheiden sind Anpassungen im Rahmen der natürlichen Selektion („Kampf ums Überleben“) und der sexuellen Selektion (Paarungs- und Fortpflanzungswettbewerb). Da sich das Genom des Homo sapiens in den letzten 10.000 Jahren nicht mehr wesentlich verändert hat, sei Aufschluss über die kognitive Architektur des Menschen am ehesten durch den „Blick zurück“ auf die Lebensbedingungen und Überlebensprobleme unserer Vorfahren in prähistorischen Jäger- und Sammlergesellschaften zu gewinnen (z. B. Probleme der Jagd, der Partnerwahl und der Aufzucht von Nachkommen). Ein Beispiel für eine kognitive Adaptation wäre die Fähigkeit des Menschen, soziale Kooperationen und Allianzen einzugehen und Verstöße gegen soziale Verträge („Wenn Du mir heute das gibst, gebe ich Dir dafür morgen jenes“) zu identifizieren. Obwohl das evolutionäre Modell verhaltenszentriert ist (da Selektionsmechanismen nur auf Basis des Verhaltens operieren können) und in deutlicher Nähe zu Ethologie (Verhaltenswissenschaft), komparativer Zoologie und Soziobiologie steht, nimmt es klare Opposition gegenüber dem Behaviorismus ein: Dieser geht von hoher Verhaltensplastizität und universellen Lernmechanismen (z. B. Verstärkungslernen) aus, während die Evolutionspsychologie die Rolle prädeterminierender Anpassungen und bereichsspezifischer Lernprozesse – je nach evolutionärer Bedeutsamkeit – betont. Einen Überblick zu diesem Forschungsansatz geben Hoffrage & Vitouch (2008). 4 4. Methodik Der „Klassiker“ im Methodenrepertoire der wissenschaftlichen Psychologie ist das psychologische Experiment. Die Experimentalpsychologie ist keine eigenständige Disziplin, sondern ein in verschiedenen Bereichen eingesetztes Instrument mit dem Ziel der systematischen Prüfung psychologischer Fragestellungen. Der überwiegende Teil des Wissensstandes der Allgemeinen Psychologie beruht auf experimentellen Befunden. Das Wesen des Experiments besteht darin, bestimmte Variablen (unabhängige Variablen, Wirkfaktoren) planvoll und kontrolliert zu verändern, um die daraus resultierende Wirkung auf bestimmte andere Variablen (abhängige Variablen, Messvariablen) zu beobachten. Ursprünglich eifert der experimentalpsychologische Ansatz dem naturwissenschaftlichen Ideal der „Leitwissenschaft“ Physik nach; indes unter wesentlich schwierigeren Bedingungen (z. B. hinsichtlich Ergebnisvariabilität und -replizierbarkeit). Obgleich das Primat des experimentellen Zugangs oft kritisiert wurde und seiner Adäquatheit Grenzen gesetzt sind, handelt es sich nach wie vor um das zentrale Forschungsinstrument der Allgemeinen Psychologie. 5. Thematisches Exempel: „Gedächtnis“ Ein exzellentes Beispiel für allgemeinpsychologische Forschung ist der Bereich des Gedächtnisses. Im Anschluss an den Grobüberblick wollen wir uns exemplarisch diesem Teilgebiet widmen. Hieraus wird deutlich, dass sich die Allgemeine Psychologie mit Themen befasst, die einerseits von allgemeiner und grundlegender Bedeutung sind – Gedächtnisprozesse sind unverzichtbarere Bestandteile unseres psychischen Lebens und damit in der Psychologie omnipräsent – und zugleich einen hohen „Allgemeinheitsgrad“ beanspruchen können (die interindividuellen Unterschiede treten vor den allen Menschen gemeinsamen Eigenschaften der Gedächtnissysteme in den Hintergrund). Ohne Gedächtnis ist Denken und Verhalten undenkbar: Alles, was wir planen, tun oder reflektieren, macht irgendwie Gebrauch von Dingen, die wir bereits wissen und an die wir uns erinnern. Beispielsweise sind Sie beim Lesen und Verstehen dieses Textes ganz essentiell auf Gedächtnisprozesse (u. a. den lexikalischen Zugriff) angewiesen. Darüber hinaus ist die Tatsache, dass „wir“ überhaupt als subjektiv erlebtes „Ich“ existieren, eine Funktion unseres Gedächtnisses: Das sogenannte autobiographische Gedächtnis, auf das wir abschliessend eingehen werden, sorgt dafür, dass die Identität der eigenen Person entsteht, bestehen bleibt und sich entwickelt, dass wir über ein „Ich“ mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verfügen. 5.1 Anfänge der psychologischen Gedächtnisforschung Nicht nur Individuen, auch soziale Verbände (Gruppen, Institutionen, Kulturen, Gesellschaften etc.) „haben“, oder besser: „machen“ sich ein Gedächtnis. Der französische Soziologie Maurice Halbwachs (1877-1945) hatte dafür den Begriff der memoire collective entwickelt. Das Wissen, das sich bestimmte Menschen im Laufe ihres Lebens angeeignet haben, geht nicht vollständig verloren, wenn sie sterben – und zwar dann nicht, wenn sie es zu Lebzeiten an andere weiter gegeben haben. Solange das Medium dieser sozialen Tradierung von Wissen die mündliche Überlieferung ist, bleibt sie jedoch an das individuelle Gedächtnis gebunden. Daraus lässt sich ermessen, welchen gewaltigen kulturellen Entwicklungsschub die Erfindung der Schrift bedeutet hat. Sie friert gleichsam ein, was zuvor fließend gewesen war, sie übersetzt flüchtige akustische Signale in dauerhaft sichtbare Objekte, die von Zeitgenossen und nachfolgenden Generationen nachvollzogen werden können. Die Dominanz schriftlicher – allgemeiner: symbolischer – Speichermedien wurde erst gegen Ende des 19. Jhdts. durch das Aufkommen analoger Speichermedien wie Phono- und Photographie gebrochen. Es lässt sich zeigen, dass solche technischen Neuerungen in der Sphäre des kollektiven Gedächtnisses stets auch zu einer Revolution des wissenschaftlichen Nachdenkens über die Funktionsweise des individuellen Gedächtnisses führten: Die jeweils modernen Techniken für das Speichern von Bedeutungen oder Ereignissen geben die Metaphern ab, mit deren Hilfe sich die Forschung 5 Gedächtnisprozesse zu erklären versucht (Draaisma, 1999). Es braucht daher nicht weiter zu verwundern, dass die moderne Psychologie des Gedächtnisses geprägt ist von Analogien zur Funktionsweise des Computers. Angesichts dessen, dass Orientierung in der Welt, also die Konstituierung von Sinn und Bedeutung untrennbar geknüpft ist an psychische Funktionen und Leistungen, die wir mit dem Konzept von Gedächtnis verbinden, sind die Anfänge der psychologischen Gedächtnisforschung doch einigermaßen erstaunlich (siehe Benetka, 2002). Sie gehen zurück auf Hermann Ebbinghaus (1885), der mit seiner kleinen Schrift Über das Gedächtnis zu einem Wegbereiter in der Entwicklung einer streng am Vorbild der Naturwissenschaften ausgerichteten Einzelwissenschaft Psychologie wurde. Für die von Ebbinghaus begründete experimentelle Gedächtnispsychologie bezeichnend ist, dass sie ausgerechnet das Behalten von sinnfreiem Material untersucht hat. Ebbinghaus experimentierte mit sinnlosen Silbenreihen. Das Konstruktionsprinzip der Silben war denkbar einfach: Konsonant-Vokal-Konsonant, z.B. BAF oder DEK. (Er ging dabei nicht von Buchstaben, sondern von 19 Anlauten, 11 Vokallauten und 11 Auslauten aus, woraus sich 2299 Silben bilden lassen, von denen jedoch viele als bedeutungstragend ausschieden.) Die einzelnen Silben wurden nun zu Reihen zusammengestellt, die, wie er annahm, etwa gleich schwer erlernbar sind. Gegenüber sinnvollem Lernmaterial – anfangs hatte Ebbinghaus auch mit Ziffern und mit ganzen Gedichten experimentiert – bestand der Vorteil solcher Silbenreihen darin, dass sie (a) eine unerschöpfliche Fülle neuer Kombinationen und (b) eine einfache quantitative Variierung erlaubten. Ebbinghaus experimentierte im Selbstversuch: Er las sich jede der in einem Heft notierten Silbenreihen vom Anfang bis zum Ende mit halblauter Stimme vor, und zwar so lange, bis er sie fehlerfrei – mangels objektiver Kontrolle muss man genauer sagen: mit dem Gefühl der Fehlerfreiheit – reproduzieren konnte. Nach jedem Durchgang schob er einen auf eine Schnur gefädelten Knopf von links nach rechts und hielt so die Anzahl der benötigten Lernwiederholungen fest. Ebbinghaus’ Ergebnisse sind – trotz der vielen methodischen Einwände, die später gegen sein Verfahren vorgebracht wurden – in zahllosen Nachfolgeuntersuchungen bestätigt worden (Rubin & Wenzel, 1996). Da ist zunächst das Gesetz von Ebbinghaus, das die Beziehung zwischen dem Umfang des Lernmaterials und dem Lernaufwand formuliert: Jede Zunahme des Lernstoffes macht eine überproportionale Steigerung des Lernaufwandes notwendig (Abb. 1). Dabei ergab sich u. a., dass Ebbinghaus eine aus sieben Silben bestehende Reihe – zumeist, nicht immer! – nach nur einmal laut Vorlesen fehlerfrei reproduzieren konnte. Die Gedächtnisspanne war geboren: Die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses ist begrenzt; sie umfasst in etwa 7 unverbundene Elemente (siehe dazu Abschnitt 5.3). Sein bekanntestes Untersuchungsergebnis stellt aber die sogenannte Vergessenskurve dar. Sie kam zustande, indem er den Zeitaufwand, der nötig war, um acht 13silbige Reihen hintereinander zu erlernen, bestimmte. Diesen Lernaufwand verglich er sodann mit jenem Aufwand, den er benötigte, um dieselben Silbenreihen nach Verstreichen bestimmter Zeitintervalle erneut zu lernen; ein Verfahren, das er „Ersparnismethode“ nannte. Beispielsweise verzeichnete er nach 24h eine Zeitersparnis von (durchschnittlich) 33,7%, um Abb. 1: Das „Gesetz von Ebbinghaus“. eine tags zuvor perfekt beherrschte Reihe wieder fehlerx-Achse: Anzahl der Silben einer Reihe; frei reproduzieren zu können; nach 48h waren es 27,8%, y-Achse: Zahl der Wiederholungen bis nach 6 Tagen immerhin noch 25,4%. zur ersten fehlerfreien Reproduktion. Aus Ebbinghaus (1885). 6 Das, was Ebbinghaus als „Vergessen“ bezeichnete, verlief anfänglich sehr rasch und dann immer langsamer. Versuchen wir uns klar zu machen, was das bedeutet: Wir lernen in der von Ebbinghaus angegebenen Art eine sinnlose Silbenreihe. In dem Moment, in dem wir diese Reihe frei vor uns hersagen können, ist sie klar in unserem Bewusstsein. Während wir nun die nächste Reihe lernen, entschwindet die vorangegangene – sie sinkt, wie Ebbinghaus sich ausdrückte, unter die Bewusstseinsschwelle hinab und ist nicht mehr spontan reproduzierbar. Dasselbe gilt für die zweite und dann die dritte Reihe und so fort. Obwohl also keine der eben gelernten Reihen sich noch in unserem Bewusstsein befindet, müssen sie doch irgendwie existieren – sonst könnten wir uns die Lernersparnis zu einem späteren Zeitpunkt nicht erklären. Ebbinghaus hatte experimentell gezeigt, ist, dass das meiste, was einmal in unserem Bewusstsein war, nicht zu bestehen aufhört, wenn es nicht mehr darin ist. Weil es nicht mehr bewusst ist, können wir zwar nicht wissen, dass es noch existiert; wir können aber sein Fortbestehen demonstrieren – an den Wirkungen, die es auf spätere Lernprozesse ausübt! Allgemein formuliert: Wir eigenen uns Inhalte an, indem wir „psychische Arbeit“ (so Ernst Meumann, 1862-1915) investieren. Sind diese Inhalte einmal angeeignet, dann üben sie auf unser Bewusstsein eine Wirkung aus, die sich automatisch entfaltet – ohne unser Zutun, ohne dass es eines psychischen Aktes bedarf. Die Stärke der Wirkung ist erstens eine Funktion des Ausmaßes an Arbeit, die wir investiert haben und zweitens eine Funktion der Zeit, die zwischen Aneignung und Neulernen desselben Lernstoffes vergangen ist. Wichtig ist zu sehen, dass es sich bei dem ganzen Vorgang um Inhalte handelt, die für uns – im eigentlichen und im übertragenen Sinn – völlig bedeutungslos sind. Wo spielt eine solche Art von Lernen denn im Alltag eine Rolle? Es ist leicht zu erraten, worauf Ebbinghaus’ Gedächtnisforschung letztlich bezogen war: Es ist das (zeitgenössische!) Lernen in der Schule, das für diese Auffassung von Gedächtnisleistungen Modell gestanden ist. Kein Wunder, dass die von Ebbinghaus begründete und dann vor allem von Georg Elias Müller (1850-1934) ausgebaute Tradition der frühen Gedächtnisforschung vorwiegend in schulischen und schulähnlichen Zusammenhängen praktische Bedeutung erhielt; und zwar in Form von Ratschlägen, wie man schulische Lernprozesse effektiver gestalten kann. 5.2 Kritik der frühen Gedächtnispsychologie In der wissenschaftlichen Rede über Gedächtnisphänomene ist ein sehr alter Begriff immer noch von großer Bedeutung: die „Gedächtnisspur“ oder das Engramm. Im weitesten Sinne versteht man heute darunter die mehr oder weniger dauerhaften strukturellen Veränderungen im Gehirn, in denen sich Lernprozesse niederschreiben – die materielle Repräsentation von Lernerfahrungen auf neuronaler Ebene. Die Uridee, auf der dieses Bild der materiellen Niederschrift beruht, ist zugleich die Kernmetapher, mit der die abendländische Kultur seit der Antike das Wesen des Gedächtnisses zu erfassen sucht: Es ist das platonische Bild von einem Wachsblock in der Seele, in dem sich die Erlebnisse abdrücken. Derselbe Gedanke taucht wieder auf bei Aristoteles: Die Erfahrung, die durch die Sinnesorgane aufgenommen wird, hinterlässt in unserem Erinnerungsvermögen ein Bild, ein eikon, „wie jemand, der einen Siegelabdruck in Wachs macht“. Gedächtnisspuren als überdauernde Abbilder oder Niederschriften vergangener Erlebnisse – es ist wichtig zu sehen, dass diese Vorstellung eine statische Auffassung von Gedächtnisprozessen impliziert. Gegen diese Ansicht hat als erster der britische Psychologe Sir Frederick Bartlett (1886-1969) angeschrieben, dessen Werk allerdings erst Jahrzehnte später entsprechend gewürdigt werden sollte. Bartlett (1932) eröffnet mit einer grundlegenden Kritik der Ebbinghaus’schen Tradition: Wer wie Ebbinghaus meint, durch eine weitgehende Reduktion der Komplexität des Lernmaterials eine Minimierung des subjektiven Moments zu erreichen, um somit Gedächtnisvorgänge rein, d. h. isoliert von anderen psychischen Vorgängen und vorangegangenen lebensgeschichtlichen Erfahrungen untersuchen zu können, wer also auf diesem Wege das Gedächtnis an sich erfassen will, der abstrahiert vielleicht gerade von jenen Aspekten, die das eigentliche Wesen der Gedächtnisvorgänge ausmachen. Im Alltag 7 erinnern wir uns eben nur selten an einfache, sinnlose Reize, sondern an komplexe Gegebenheiten und Ereignisse, die Bedeutung für unser Tun besitzen. Ist es nicht gerade so, dass das Erinnern geradezu die Funktion hat, unserem Leben Sinn und Bedeutung zu verleihen? Das, was Bartlett an Ebbinghaus vor allem kritisierte, ist also die Lebensferne seiner experimentellen Inszenierungen, ihre Irrelevanz für das Verstehen unserer alltäglichen Lebenspraxis. Bei Bartlett besticht zunächst seine im Vergleich zu Ebbinghaus völlig andere Art zu experimentieren. Auf Quantifizierung und mathematische Darstellung von Resultaten wird völlig verzichtet. Bartletts Daten waren Erinnerungsprotokolle und Zeichnungen der Versuchsteilnehmer, die unter experimentellen Versuchsanordnungen entstanden waren, wobei ihm mehr um die Illustration interessanter Sachverhalte zu tun war als um die Messung der Effekte einer systematischen Variation unabhängiger Variablen auf einige klar definierte abhängige Variablen. Lange hat die Fachwelt an Bartletts „unwissenschaftlicher“ Methodik herumgemeckert – und dabei völlig übersehen, worum es ihm eigentlich ging: darum, ein möglichst hohes Maß an ökologischer Validität (quasi „Alltagsvalidität“) zu gewährleisten. Bartlett gab seinen Versuchspersonen eine Geschichte vor, die sie zweimal hintereinander still durchlesen sollten. Das Besondere daran war, dass es sich um eine für europäische Begriffe fremdartige Erzählung aus dem Geschichtenschatz nordamerikanischer Indianer handelte. Die Geschichte – sie trug den Titel The war of the ghosts – war aufgrund ihrer unzusammenhängend erscheinenden Erzählstruktur und der magischen Erzählelemente, die sie enthielt, alles andere als leicht zu verstehen. Nach 15 min sollten die Versuchspersonen den Text schriftlich nacherzählen. Diese Nacherzählungen waren in der Regel wesentlich kürzer als das Original, Eigennamen wurden nicht richtig erinnert, Details ausgelassen etc. Bartlett interessierte sich für eine besondere Art von Fehlern: Für die/den LeserIn verwirrende Details – insbesondere die „magischen Erzählelemente“ – wurden einfach weggelassen, andere, für die/den LeserIn plausible Details wurden hinzugefügt. Im Ganzen erhielt die Erzählung bei der Reproduktion eine logisch-rationale Neuordnung: In der Erinnerung gleichen die LeserInnen das Gelesene ihrer eigenen Erfahrungswelt, ihren eigenen Erwartungen an logischen Geschichten an. Das „Fremde“ wird gleichsam nostrifiziert. Es erweist sich gerade nicht als „merkwürdig“, sondern gibt Anlass für Nacherzählungen, die für die Versuchspersonen Sinn ergeben und – auch das ist bemerkenswert – ihren eigenen Interessen und Bedürfnissen entgegenkommen. Bartlett sprach von einer Tendenz zur Rationalisierung, die aus den Reproduktionen ersichtlich wird: Wann immer etwas verwirrend oder unbegreiflich ist, wird es weggelassen oder „erklärt“, d. h. umgedeutet. Die eigentliche Pointe in Bartletts Methode besteht darin, dass er seinen Versuchspersonen – in ganz unregelmäßigen Zeitabständen – immer wieder eine Nacherzählung derselben Geschichte abverlangte („Methode der wiederholten Reproduktion“). Dabei konnte er zeigen, dass die bei der ersten Reproduktion individuell erzeugte Form oder Struktur der Nacherzählung über alle späteren Reproduktionen hinweg weitgehend unverändert bestehen bleibt. Bartlett sprach in diesem Zusammenhang von einer “persistence of form“. Die Versuchspersonen bringen also die verwirrende Ursprungsgeschichte durch Auslassungen und Umdeutungen in eine neue Ordnung; sie arrangieren das Material zu einer neuen Geschichte. Diese einmal gefundene Form der Nacherzählung bleibt dann über relativ lange Zeiträume hinweg stabil erhalten; sie wird also gut erinnert. Bartlett nannte diese neukonstruierte Struktur der Nacherzählung ein Schema. Er definierte diesen Begriff zunächst sehr allgemein als aktive Organisation vergangener Reaktionen oder Erfahrungen; in der Anwendung auf seine Gedächtnisexperimente erhielt das Konzept aber dann eine mehr auf das Kognitive eingeengte Bedeutung: Es handelt sich um eine Art organisierter Wissenseinheit, um geordnetes Wissen über einen bestimmten Bereich (z. B. über den Aufbau von Geschichten in unserer Kultur), das uns die Identifizierung komplexer Sachverhalte und damit Orientierung in der Welt ermöglicht. Solche Schemata erleichtern uns das Behalten und Erinnern von Erlebnissen oder neu angeeignetem Wissen, ebenso wie die konventionell-schlüssige Ergänzung lückenhafter Information. Was an Details z. B. in einer gelesenen Geschichte den vorhandenen Schemata entspricht, den 8 Erwartungshaltungen konform geht, wird behalten, richtig reproduziert. Und umgekehrt: was quer läuft zu den kultur- und erfahrungsabhängigen Schemata, wird – schemagerecht – umgedeutet oder „vergessen“, d. h. weggelassen. Die Bartlettsche Theorie als Formel ausgedrückt: Die Fakten bzw. Details, die Versuchspersonen in Gedächtnisexperimenten „erinnern“, sind zumeist konsistent mit den vorhandenen Schemata – unabhängig davon, ob diese Fakten und Details mit den realen Situationen, auf die sie bezogen sind, übereinstimmen oder nicht. Gedächtnis- und Erinnerungsleistungen sind keine bloß reproduktiven Tätigkeiten, sondern produktive oder konstruktive Leistungen. Gedächtnis ist also ein Aspekt des kreativen Denkens. Nicht zuletzt aufgrund methodischer Vorbehalte gegen Bartletts Untersuchungsmethoden fand diese Einsicht zunächst keine Resonanz in der zeitgenössischen Gedächtnisforschung. Erst zu Beginn der 1970er wurden Teile der Bartlett’schen Theorie entsprechend rezipiert und den aktuellen methodischen Standards gemäß in Experimentaldesigns übersetzt (siehe Abschnitt 5.4). Ein anderer Aspekt seiner Konzeption harrt noch einer weiteren Ausarbeitung. Bartlett (1932) hat neben der Methode der wiederholten Reproduktion auch eine „Methode der seriellen Reproduktion“ erprobt. Dieses Verfahren erinnert ein wenig an das Kinderspiel „Stille Post“: Die Wiedergabe z. B. einer Nacherzählung einer ersten Person wird einer zweiten vorgelegt, diese wiederum einer dritten und so fort. Bartlett konnte so demonstrieren, dass die von ihm postulierten Schemata sozusagen kulturell normiert sind. Eindrucksvoll gelang ihm dies vor allem mit seriell dargebotenem visuellem Material: Fremdartige Stimuli werden relativ rasch in konventionelle und vertraute Formen übergeführt (Abb. 2). (Für Stille-PostPhänomene in Lehrbüchern der Psychologie, in Form von „aus dem Gedächtnis“ oder aus zweiter Hand beschriebenen Studien, die sich zu echten „Lehrbuchmärchen“ auswachsen können, siehe Schwartz, 1991.) Reproduktion Bildmaterial Abb. 2: Sukzessive Veränderungen aus dem Gedächtnis nachgezeichneter Darstellungen nach der Methode der seriellen Reproduktion. Links ein jede Exotik verlierendes afrikanisches Maskengesicht; rechts eine ägypt. Hieroglyphe in Form einer stilisierten Eule, die als kulturell geläufige Katzenzeichnung endet. Aus Bartlett (1932). 5.3 Kontemporäre Konzeptionen Mit der postbehavioristischen „kognitiven Wende“ (ab 1960) erlebte die Gedächtnisforschung eine bedeutsame Renaissance. Rasch und nachhaltig setzte sich ein Mehrspeichermodell durch, das am vorherrschenden Informationsverarbeitungsansatz der Kognitiven Psychologie orientiert war. Die kognitive Verarbeitung von Information hat man sich dabei ungefähr so vorzustellen wie die Bearbeitung eines Briefes im Postsystem: Er wird vom Entleerer des Briefkastens in ein Postamt geliefert (Input), über mehrere Stationen nach Bestimmungsland, Postleitzahl und Zustellpostamt weiterverarbeitet (interne Verarbeitung) und schließlich dem Adressaten zugestellt (Output). (Dabei können natürlich auch Fehler passieren.) 9 Ähnlich verhält es sich ist es mit den Teilsystemen unseres Gedächtnisses: Information dringt über das Ultra-Kurzzeitgedächtnis (UKZG, sensorischer Speicher) durch einige Filterprozesse hindurch ins Kurzzeitgedächtnis (KZG), wo sie mit „Daten“ aus dem Langzeitgedächtnis (LZG) verglichen und gegebenenfalls ebendort abgespeichert (gemerkt) wird. Andererseits können jederzeit Informationen aus dem LZG abgerufen werden, die dann in den Kurzzeitspeicher aufsteigen und z. B. im Zuge bewusster Akte unser Denken und Tun beeinflussen können. Hier wird auch die Computeranalogie deutlich, von der dieses Modell als Kind seiner Zeit geprägt ist: Das UKZG entspricht den „Eingabegeräten“ des Rechners (z. B. den elektrischen Impulsen, die über das Input-Kabel der Tastatur zur Keyboard-Schnittstelle gelangen), das KZG dem Arbeitsspeicher (memory), in den aktuell benötigte Information geladen wird und dessen Kapazität begrenzt ist. Das LZG schließlich entspricht der der Festplatte (hard disk), die per magnetischer Codierung große Datenmengen speichern und auch über Perioden hinweg, in denen das System keinen Strom führt, konservieren kann. Die Festplatteninformation ist nicht so unmittelbar verfügbar wie jene im Arbeitsspeicher (je nach Zugriffszeit auf die hard disk), sie ist dafür in ihrem Umfang deutlich weniger limitiert. Klassische Studien zu Eigenschaften des UKZG und des KZG stammen von George Sperling und von Saul Sternberg. Sperling (1960) konnte im Rahmen seiner Dissertation zeigen, dass die Kapazität des UKZG deutlich über jener des KZGs liegt. Wenn man Versuchsteilnehmern mit sehr kurzer Darbietungszeit (etwa 50 ms) ein Dia mit einer Matrix von 3 x 4 Buchstaben zeigte, waren sie meist nicht in der Lage, mehr als 4-5 Buchstaben zu reproduzieren – eine Tatsache, die das Kapazitätslimit des KZG widerspiegelt. Wurde hingegen unmittelbar nach Verschwinden der Matrix ein Ton dargeboten, dessen Höhe spezifizierte, ob die obere, mittlere oder untere Reihe reproduziert werden sollte, so konnten die Teilnehmer in der Regel 3 oder sogar alle 4 Buchstaben richtig wiedergeben. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Tonsignals offenbar noch die gesamte Information in einem Speichersystem, eben dem UKZG, vorhanden war, und das „Nadelöhr“ des Informationsverlustes zu einem späteren Zeitpunkt der Verarbeitung anzusiedeln war. Das UKZG wird demgemäß als „Nachhall der Erregung in den afferenten (zur Hirnrinde hinführenden) Leitungsbahnen“ aufgefasst. Sein Inhalt verblasst, je nach Modalität (echoisches vs. ikonisches UKZG), einige 100 ms nach Reizende. Sternberg (1969) widmete sich dem Zugriff auf Inhalte im KZG. Zu diesem Zweck gab er Zahlenreihen vor (z. B. 9, 4, 6, 1) und präsentierte anschließend jeweils eine Prüfziffer, von der die Versuchsteilnehmer angeben sollten, ob sie in der Menge zuvor enthalten war. Sternberg variierte die Länge der Zahlenreihen (von 1-6 Ziffern) und konnte damit auf einfachem Wege zeigen, dass Umfang der Menge und Antwortzeiten linear zusammenhingen: Neben einer basalen Reaktionszeit von rund 400 ms erforderte jede Zahl eine zusätzliche Zugriffszeit von 38 ms. Sternberg schloss daraus, dass die Inhalte im KZG eher seriell als parallel repräsentiert sind, dass sie also in einem raschen, aber dennoch zeitfordernden Prozess nacheinander „abgetastet“ werden müssen. Mehrfach war bereits von der Limitierung des KZG die Rede. Wie schon von Ebbinghaus beobachtet, sind wir keineswegs in der Lage, uns eine unbegrenzte Zahl von Inhalten spontan zu merken bzw. ohne zeitaufwändige Wiederholungsprozesse einzuprägen (G. Guttmann pflegte an solcher Stelle den Leitsatz Repetitio est mater studiorum einzustreuen). George Miller (1956) prägte in einem frühen Zitationsklassiker den Begriff der magical number seven: Er hob hervor, dass viele Eigenschaften unseres Informationsverarbeitungssystems um die Zahl 7 zu kreisen scheinen, und dass auch das spontane Behalten im KZG typischerweise auf 7±2 Inhalte beschränkt ist. Dabei kommt es allerdings ganz wesentlich darauf an, wie das betreffende Material strukturiert ist – was also die konkreten „Einheiten des Erinnerns“ sind (die folgende Demonstration ist modifiziert nach Anderson, 2007). Üblicherweise sind wir ohne weiteres in der Lage, eine viersilbige sinnlose Reihe in umgekehrter Reihenfolge korrekt zu wiederholen; z. B.: TOL RAK 10 GOF JIS Bei sechs Silben gelingt das meist nicht mehr: BUL GOM REZ FIM LON SUW Es ist andererseits möglich, sechs einsilbige Wörter in umgekehrter Folge wiederzugeben, etwa: SCHAL WEG BALL RECK HUND TÜR Bei neun einsilbigen Wörtern schlägt das fehl: BILD MANN STOCK LUST AST DRANG GELD SCHULD MARS Drei viersilbige Wörter sind gut memorierbar: DONAUWALLER MATHEMATIK TRIUMVIRAT Aber nicht sechs: KUNSTGESCHICHTE GELDGESCHÄFTE RASENSPRENGER GEMEINDEAMT BILLIARDKUGEL ROSENMONTAG Schießlich kann ein Satz mit 19 Wörtern meist rückwärts wiederholt werden: DIESER BEITRAG, EIN LEHR- UND FORSCHUNGSÜBERBLICK ÜBER DEN BEREICH DER ALLGEMEINEN PSYCHOLOGIE, LEGT SEINEN SCHWERPUNKT AUF DAS THEMA GEDÄCHTNIS. Wie läßt sich diese augenscheinlich extreme Variabilität der Merkfähigkeit erklären? Miller argumentierte, dass es nicht auf die bloße Materialmenge an sich, sondern vielmehr auf den Umfang der Erinnerungseinheiten, sogenannter chunks, ankommt. Einzelne Buchstaben oder Silben können zu sinnbildenden Einheiten zusammengefasst werden und damit „Speicherplatz sparen“; die Kapazitätsbegrenzung besteht für rund 7±2 chunks. (Ein weiteres Beispiel: Wesentlich leichter als die Reihe von Buchstabenpaaren DI / EK / AT / ZE / AU / FD / EM / DA / CH ist die materialidentische Folge DIE KATZE AUF DEM DACH zu merken, da sie bedeutungshaltig ist und anders enkodiert wird.) Diese Erkenntnis machen sich auch Lern- und Gedächtnistechniken zunutze, die über das Schaffen oft bildlicher Assoziationen und inhaltlicher Verknüpfungen sowie über die elaborierte Verarbeitung des zu erinnernden Materials das Speicherlimit zu überschreiten helfen. Ein klassisches Beispiel wäre die sog. Methode der Orte (lat. Loci-Methode), die die zu merkenden Inhalte mit Orten entlang einer wohlbekannten Route verknüpft. Ähnliche funktionieren Techniken, die einzelne Einheiten (z. B. Ziffern) mit vorher gut eingelernten, konkreten Vorstellungsbildern verknüpft und diese Bilder dann in eine verlaufende Fantasiegeschichte kleidet. Dadurch kann die 7er-Marke um ein Vielfaches übertroffen werden, da Ressourcen des LZG angezapft werden. Selbst simpelste Assoziationstechniken erlauben eine wesentliche Steigerung der Gedächtnisleistung. Probieren Sie selbst: Wenn Sie die 9 Wörter aus obigem Beispiel, BILD bis MARS, während des Lesens in eine spontane Geschichte verpacken, wird Ihnen das Behalten plötzlich kein Problem mehr bereiten. Ein weiteres, besonders „griffiges“ Beispiel für die Kraft der Assoziation ist der berühmte „Knoten im Taschentuch“ im Konnex mit dem Abruf aus dem LZG. Mit dem Thema des assoziationsunterstützten Erinnerns sind wir schließlich an der Schnittstelle zwischen KZG und LZG angelangt. Während UKZG und KZG deutliche Behaltenslimits aufweisen (das eine im Sekundenbruchteil-, das andere im zweistelligen Sekundenbereich), ist das LZG im Prinzip zeitlich unlimitiert. Nach einer geeigneten (1) Enkodierung und Konsolidierung (Einprägung) des Materials dient das LZG der mittel- und langfristigen (2) Speicherung von Inhalten, die dann im Zuge des (3) Abrufs wieder verfügbar werden. In diesem Zusammenhang ist die Kehrseite des Erinnerns, das Vergessen, von besonderem Interesse – Fehler sind prinzipiell in allen drei Schritten möglich. Ist die Speicherung einmal erfolgreich geschehen, also ein Engramm im LZG abgelegt, so ist Vergessen einerseits als Misslingen des Zugriffes, andererseits als unwiderruflicher Spurenzerfall im Laufe der Zeit möglich. Dass das LZG kein unbestechliches „statisches Archiv“, sondern ein dynamischer Speicher ist, dessen Inhalte sich durch Interaktion mit neuer Information im Laufe der Zeit 11 konstruktiv (oft geradezu konstruktivistisch) verändern, haben wir bereits im historischen Zusammenhang mit den Arbeiten Bartletts erfahren; weitere eindrückliche Beispiele hierfür enthält der Folgeabschnitt. 5.4 Subdisziplinäre Querverbindungen Obgleich sich die Allgemeine Psychologie der Erforschung allgemeiner und grundlegender Aspekte unserer kognitiven Architektur verschrieben hat, steht sie keinesfalls alleine – sondern unterhält selbstverständlich produktive Verbindungen zu anderen Subdisziplinen der Psychologie. So illustrativ eine bilderbuchhafte Separierung einzelner Sparten unseres Faches auch sein mag: sie birgt zugleich stets die Gefahr, ein der Realität unangemessenes Bild voneinander isoliert zu betreibender Teilgebiete in den (studierenden ebenso wie forschenden) Köpfen zu etablieren (vgl. Gigerenzer, 1999). So wie die Psychologie aufgefordert ist, anderen Disziplinen und neuen Methoden gegenüber offen zu sein, ist sie auch angehalten, sich der notwendigen „Inter(sub)disziplinarität“ innerhalb des eigenen Faches bewusst zu sein. Die Gedächtnisforschung weist enge Bezüge zur Biologischen Psychologie, Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie, Differentiellen Psychologie, Klinischen Psychologie und natürlich zur Angewandten Psychologie auf – und darüber hinaus letztlich zu sämtlichen psychologischen Teildisziplinen. Abschließend sollen einige Beispiele für erfolgreiches crossover gegeben werden. Der Entwicklung des LZG hat sich Steven Ceci gewidmet: Sein Team führte eine Reihe experimenteller Untersuchungen zur Reliabilität kindlicher Gedächtnisberichte durch (im Überblick Bruck & Ceci, 1999). Z. B. hörten Kinder verschiedener Altersstufen über längere Zeit hinweg kurze Erzählungen zum Verhalten des „tolpatschigen Sam“, einer Fantasiefigur, der allerhand Missgeschicke unterlaufen. In Phase 2 wurde ein Besuch von Sam angekündigt und durchgeführt: Ein entsprechend kostümierter Mann betrat den Raum, begrüßte das Kind freundlich, machte einen kurzen Rundgang und ging wieder. In Phase 3 zu den Ereignissen dieses Besuchs befragt, gaben vor allem jüngere Kinder allerhand fantastische Begebenheiten zu Protokoll; von versehentlich zerbrochenen Vasen bis zu kaputt gegangenen Teddybären. Die Kinder waren also nur schlecht in der Lage, das in den Erzählungen Gehörte vom selber Beobachteten zu trennen. Diese Effekte waren umso stärker, je suggestiver die Fragen in Phase 3 formuliert wurden („Überleg genau: Hat Sam Deinen Teddybären in die Hand genommen? Was ist dabei passiert?“). Weiters zeigt sich eine recht klare Altersgrenze: Zwischen 4 und 5 Jahren steigt die Immunität gegenüber fantastischen Vermischungen deutlich an. Die Ergebnisse zeigen, dass frühe „Kindheitserinnerungen“ keineswegs immer für bare Münze zu nehmen sind. Cecis Arbeiten haben bedeutsame Implikationen hinsichtlich der Suggestibilität von Kindern; z. B. im kritischen Zusammenhang von Missbrauchsprozessen. Dass auch erwachsene Augenzeugen vor systematischen Gedächtnistäuschungen keineswegs gefeit sind, wurde vielfach experimentell bestätigt. Die eng mit dem Namen Elizabeth Loftus verbundenen Untersuchungen in diesem Bereich sind von hoher Relevanz für Anwendungsfelder (etwa die Rechtspsychologie). Loftus & Palmer (1974) zeigten ihren Versuchsteilnehmern die Videoaufzeichnung eines Autounfalls. In einer späteren Sitzung wurden sie zu Details des Unfalls befragt. Experimentalgruppe 1 wurde dabei u.a. die Frage gestellt: „Wie schnell fuhren die Autos ungefähr, als sie zusammenstießen“, während Gruppe 2 die Formulierung „Wie schnell fuhren die Autos ungefähr, als sie ineinander krachten“ vorgelegt wurde. In einer wiederum späteren Sitzung wurden die Teilnehmer u. a. gefragt, ob sie bei dem Unfall splitterndes Glas gesehen hatten. Obwohl alle Personen das gleiche Video gesehen hatten, war der Anteil der Personen, die diese Frage bejahten, in Gruppe 2 signifikant höher. Hier hatte also die später hinzugekommene Information auf die ursprüngliche Gedächtnisspur „abgefärbt“; die verschiedenen Evidenzquellen waren zu einer (unscharfen) Globalerinnerung verschmolzen. So wie unsere Wahrnehmung keine wirklichkeitsgetreue photographische Abbildung durch ein Kameraobjektiv liefert, so ist auch unser Gedächtnis kein fixiertes Diapositiv, sondern basiert wesentlich auf hinweisgestützten Rekonstruktionen 12 der Wirklichkeit (wiederum sei auf Bartlett rückverwiesen). Zur hierin begründeten Kritik des psychotherapeutischen Konzepts „unterdrückter Erinnerungen“ siehe Loftus (1993). Die gedächtnispsychologischen Bezüge zur Differentiellen Psychologie und Psychologischen Diagnostik sind rasch erklärt: Die sog. Gedächtnisspanne (memory span), also die Kapazität des KZG, ist auf Basis des allgemeinen Richtwerts 7±2 individuell variabel. Die meisten Intelligenztestbatterien beinhalten daher Subtests zur Messung der Gedächtnisleistung, die in den IQ einfließt. Dabei handelt es sich z. B. um Zahlenreihen zunehmender Länge, die akustisch präsentiert werden und dann vorwärts oder rückwärts reproduziert werden sollen. Inwiefern solche Tests exklusiv „Gedächtniskapazität“ messen oder immanent auch Aspekte wie Konzentrationsvermögen und kognitive Strategien miterfassen, ist Gegenstand anhaltender Diskussionen. Häufig werden derartige Aufgaben aber als Indikator für eine basale „kognitive Verarbeitungskapazität“ eines Individuums angesehen. Besonders fruchtbar sind die Verbindungen zur Biologischen Psychologie und zur Klinischen Psychologie (konkret der Klinischen Neuropsychologie). In dem Maße, in dem Kognitive Psychologie und Neurowissenschaften zunehmend zum Integrativ-Fach der Cognitive Neurosciences zusammenwachsen, profitiert auch unser Wissen über verschiedene Gedächtnissysteme. Ein (klassisches) Paradebeispiel ist das auf Schädigungen des subcortical gelegenen Hippocampus rückführbare Korsakoff-Syndrom; meist verursacht durch Schädeltraumata oder schwersten Alkoholismus. Einen dramaturgisch imposanten Blick in die Welt des Korsakoff-Patienten vermittelte Christopher Nolans Film Memento (US 2000): Während das KZG unverändert funktioniert und auch der Abruf von früheren, vor der Störung datierten Informationen aus dem LZG unbeeinträchtigt ist (intaktes Altgedächtnis), gelingt die dauerhafte Einprägung neuer Inhalte nicht mehr (sog. anterograde Amnesie). Es handelt sich um eine Störung der Konsolidierung, der „Übertragung“ vom KZG ins LZG. Der Patient lebt in einem schmalen Zeitfenster des „Hier und Jetzt“. Lernt er eine neue Person kennen, so kann er sich halbwegs problemlos mit ihr unterhalten; verläßt sie jedoch den Raum und kehrt nach einigen Minuten wieder, dann wird er über keinerlei Erinnerung an ihre Identität und das vorhergehende Gespräch mehr verfügen – er wird sie begrüßen wie einen Fremden. Bedeutsamerweise sind beim Korsakoff-Syndrom nicht alle Lern- und Gedächtnisdomänen gleichermaßen in Mitleidenschaft gezogen. Unterscheidet man zwischen deklarativen Inhalten (z. B. das Merken des Textes, den Sie gerade lesen) und prozeduralen Inhalten (z. B. Konditionierungsprozesse, aber auch das Erlernen von Schreibmaschinschreiben oder das implizite Lernen des kürzesten Weges in einem Gebäude), so zeigt sich, dass der Ausfall selektiv das deklarative oder Wissensgedächtnis betrifft, während das prozedurale oder Verhaltensgedächtnis unvermindert funktioniert. (Der Patient ist sich dabei allerdings konsequenterweise im Nachhinein nicht bewusst, etwas Neues hinzugelernt zu haben.) Diese Dissoziation ist ein Hinweis auf das Vorhandensein materialspezifisch verschiedener Gedächtnissysteme, die sich nicht nur funktional unterscheiden, sondern auch an verschiedene Hirnstrukturen gebunden sind (prozedurales Lernen ohne hippocampale Beteiligung). Das deklarative Gedächtnis kann weiter unterteilt werden in einen semantischen Speicher (etwa für lexikalische Inhalte) und einen episodischen Speicher (Tulving, 2002). Das episodische Gedächtnis behält dabei das „wann & wo“ von Begebenheiten; z. B. unter welchen Umständen ein bestimmter Inhalt gelernt wurde. Die Existenz separater Subspeicher wird u. a. durch seltene neuropsychologische Störungsbilder mit isoliertem Ausfall der Episodik (bei intaktem semantischem Gedächtnis) gestützt. Schließlich existieren auch Querbezüge zu anderen Themen innerhalb der Allgemeinen Psychologie und zu verwandten Wissenschaften. Ein naheliegendes Beispiel ist die Urteils- und Entscheidungsforschung (judgment & decision making), ein multidisziplinäres Feld von Allgemeiner und Kognitiver Psychologie, Ökonomie, Biologie, Mathematik, Informatik, Kognitiven Neurowissenschaften und weiteren Fächern aus der Cognitive-Science-Familie. Alltagsentscheidungen basieren fast immer auf aus dem Gedächtnis abgerufener (Zusatz-) Information. Ein bewährtes Beispiel ist die Rekognitionsheuristik (Goldstein & Gigerenzer, 13 2002; Marewski, Pohl & Vitouch, in prep.): Die simple Wiedererkennung von Namen ist bei Entscheidungen unter Unsicherheit – z. B.: „Welche Stadt hat mehr Einwohner, San Diego oder San Antonio?“ – ein urteilsleitendes Kriterium, und führt unter realistischen Umständen meist zu wesentlich besseren Ergebnissen als z. B. Zufallsstrategien (Raten). 5.5 Epilog: Autobiographisches Gedächtnis Nochmals zurück zum episodischen Gedächtnis, das bisweilen mit dem – methodischtheoretisch anders grundierten – autobiographischen Gedächtnis gleichgesetzt wird. Dies greift zu kurz: Autobiographisches Gedächtnis baut zwar auf episodischen Inhalten auf, geht aber klar darüber hinaus, da es die Fähigkeit voraussetzt, das eigene Leben nach ausgewählten Relevanzgesichtspunkten zu strukturieren. Es handelt sich also um eine Art mentaler Repräsentation unserer Lebensgeschichte, womit kein objektives curriculum sondern die subjektive Selbsterzählung des eigenen Lebens gemeint ist (vgl. Habermas & Bluck, 2000). Die Funktion solcher Selbsterzählungen ist eng mit Handlungsorientierung und Identitätsbildung verquickt. Das so verstandene autobiographische Gedächtnis ist erst jüngst als zentrales Thema der Psychologie des Gedächtnisses und des Erinnerns erkannt worden. Mit diesen und ähnlichen Entwicklungen wagt unser Fach den expansiven Schritt auf holistischere, alltagsnähere, realistischere Ebenen des psychischen Lebens: Wie etwa sind so komplexe Vorgänge wie Textverstehen gedächtnistechnisch möglich (McKoon & Ratcliff, 1998); wie gelingt die integrative Repräsentation von Geschichten, Geschichte und Identität (Straub, 1998)? Literatur Bartlett, F. C. (1932). Remembering. A study in experimental and social psychology. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Benetka, G. (2002). Denkstile der Psychologie. Das 19. Jahrhundert. Wien: WUV-Universitätsverlag. Bruck, M. & Ceci, S. J. (1999). The suggestibility of children’s memory. Annual Review of Psychology, 50, 419-439. Draaisma, D. (1999). Die Metaphern-Maschine. Eine Geschichte des Gedächtnisses. Darmstadt: Primus. Ebbinghaus, H. (1885). Über das Gedächtnis. Untersuchungen zur experimentellen Psychologie. Leipzig: Duncker und Humblot. Gigerenzer, G. (1999). Mentale Fakultäten, methodische Rituale und andere Stolpersteine. Zeitschrift für Psychologie, 207, 287-297. Goldstein, D. G. & Gigerenzer, G. (2002). Models of ecological rationality: The recognition heuristic. Psychological Review, 109, 75-90. Habermas, T. & Bluck, S. (2000) Getting a life: The emergence of the life story in adolescence. Psychological Bulletin, 126, 748-769. Hoffrage, U. & Vitouch, O. (2008). Evolutionäre Psychologie des Denkens und Problemlösens. In J. Müsseler (Hrsg.), Allgemeine Psychologie (2. Aufl., S. 630-679). Heidelberg: Spektrum. Loftus, E. F. (1993). The reality of repressed memories. American Psychologist, 48, 518-537. Loftus, E. F. & Palmer, J. C. (1974). Reconstruction of automobile desctruction: An example of the interaction between language and memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 13, 585-589. Marewski, J., Pohl, R. & Vitouch, O. (Eds.) (in prep.). The role of recognition processes in inferential decision making. Judgment and Decision Making, Special Issue. McKoon, G. & Ratcliff, R. (1998). Memory based language processing: Psycholinguistic research in the 1990’s. Annual Review of Psychology, 49, 25-42. Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63, 81-97. Rubin, D. C. & Wenzel, A. E. (1996). One hundred years of forgetting: A quantitative description of retention. Psychological Review, 103, 734-760. Schwartz, S. (1991). Wie Pawlow auf den Hund kam... Die 15 klassischen Experimente der Psychologie (2. Aufl.). Weinheim: Beltz. Sperling, G. A. (1960). The information available in brief visual presentation. Psychological Monographs, 74, No. 498. Sternberg, S. (1969). Memory scanning: Mental processes revealed by reaction time experiments. American Scientist, 57, 421-457. Straub, J. (Hrsg.) (1998). Erzählung, Identität und historisches Bewusstsein: Die psychologische Konstruktion von Zeit und Geschichte. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Tulving, E. (2002). Episodic memory: From mind to brain. Annual Review of Psychology, 53, 1-25. 14 Empfohlene Literatur Anderson, J. R. (2007). Kognitive Psychologie (6. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Müsseler, J. (Hrsg.) (2008). Allgemeine Psychologie (2. Aufl.). Heidelberg: Spektrum. [1. Aufl.: Müsseler & Prinz, 2002.] Myers, D. G. (2004). Psychologie. Berlin: Springer. Robinson-Riegler, G. L., & Robinson-Riegler, B. (2009). Cognitive psychology: Applying the science of the mind (2nd ed.). Boston: Pearson. Willingham, D. T. (2004). Cognition: The thinking animal (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson / Prentice Hall. Zimbardo, Ph. G. & Gerrig, R. J. (2004). Psychologie (16. Aufl.). München: Pearson. 15