Stochastische Methoden - Fachbereich Mathematik

Werbung

Stochastische Methoden

Vorlesungsskript

Peter Mörters - Heinrich v. Weizsäcker

Universität Kaiserslautern

Fachbereich Mathematik

3. Auflage

Wintersemester 2009/10

2

Inhaltsverzeichnis

1 Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen

delle für Zufallsexperimente

1.1 Ein einführendes Beispiel . . . . . . . . . . . . .

1.2 Definition eines Wahrscheinlichkeitsraums . . .

1.3 Definition einer Zufallsvariable . . . . . . . . . .

1.4 Beispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Verteilungsfunktionen . . . . . . . . . . . . . . .

1.6 Übungsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . .

als stochastische Mo.

.

.

.

.

.

9

9

12

16

17

26

29

2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten und stochastische Unabhängigkeit

2.1 Einleitendes Beispiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Definitionen, Folgerungen und Beispiele . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Unabhängigkeit und Produktexperimente . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Mehr über Verteilungen mit Dichten . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5 Übungsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

35

35

36

41

44

46

3 Erwartungswerte, Varianzen und das schwache

Zahlen

3.1 Erwartungswerte: Definition und Eigenschaften .

3.2 Varianzen und die Čebyšëvsche Ungleichung . . .

3.3 Nochmal: Verteilungen mit Dichte . . . . . . . . .

3.4 Erwartungswert, Kovarianz und Unabhängigkeit .

3.5 Das schwache Gesetz der großen Zahlen . . . . . .

3.6 Übungsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

51

51

57

59

60

63

67

4 Statistische Grundbegriffe

4.1 Schätzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Testen von Hypothesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.1 Quantile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3 Das Lemma von Neyman-Pearson und monotone Likelihood-Quotienten

4.4 Übungsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

70

76

78

79

81

5 Der zentrale Grenzwertsatz und die Normalverteilung

5.1 Binomial- und Poissonapproximation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2 Der zentrale Grenzwertsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

85

86

3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gesetz der großen

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Die Normalverteilung . . . . . . . . . . . .

Konvergenz von Verteilungen . . . . . . .

Der Satz von de Moivre–Laplace . . . . . .

Der Beweis des zentralen Grenzwertsatzes

Übungsaufgaben . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

88

90

91

93

95

6 Unabhängige Folgen von Zufallsvariablen und das starke Gesetz der

großen Zahlen

101

6.1 Existenz von unabhängigen Folgen von Zufallsvariablen . . . . . . . . . 101

6.2 Konvergenz von Zufallsvariablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

6.3 Das starke Gesetz der großen Zahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

6.4 Konvergenz von Reihen von Zufallsvariablen . . . . . . . . . . . . . . . 108

6.5 Die eindimensionale symmetrische Irrfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . 112

6.6 Übungsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

7 Zufallsvektoren

7.1 Mehrdimensionale Dichten . . . . . .

7.2 Transformationssatz für Dichten . . .

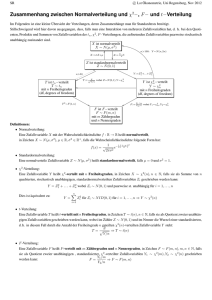

7.3 Gauß-Vektoren, χ2 - und t-Verteilung

7.4 Übungsaufgaben . . . . . . . . . . .

8 Ein

8.1

8.2

8.3

.

.

.

.

119

119

121

122

126

mehrdimensionaler Zentraler Grenzwertsatz

Verteilungskonvergenz in metrischen Räumen . . . . . . . . . . . . . .

Der zentrale Grenzwertsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Übungsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

129

129

134

137

9 χ2 -Tests

9.1 Übungsaufgaben

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

139

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

10 Ergänzungen zur Verteilungskonvergenz

145

10.1 Konvergenz der Quantile bei Verteilungskonvergenz . . . . . . . . . . . 145

10.2 Der Satz von Glivenko-Cantelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

10.3 Übungsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

11 Der

11.1

11.2

11.3

Poissonprozeß

149

Konstruktion eines Poisson-Prozesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Wartezeiten und Stoppzeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Übungsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

12 Charakteristische Funktionen

12.1 Eigenschaften und Lévy’s Stetigkeitssatz . . . . . .

12.2 Diskrete charakteristische Funktionen (FFT) . . . .

12.3 Alternativer Beweis des Zentralen Grenzwertsatzes

12.4 Übungsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

157

157

162

164

165

13 Einige Begriffe aus der Informationstheorie

13.1 Entropie und relative Entropie endlicher stochastischer Experimente

13.2 Codierung und Datenkompression . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.3 Das erste Codierungstheorem von Shannon . . . . . . . . . . . . . .

13.4 Optimale Codes nach Huffman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.5 Empirische Verteilungen und Entropie . . . . . . . . . . . . . . . .

5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

167

167

172

175

176

179

Vorwort zur 2. Auflage

Das vorliegende Vorlesungskript entstand nach der von Heinrich v. Weizsäcker im WS

00/01 gehaltenen Vorlesung Stochastische Methoden. Als Grundlage diente dabei das

’alte’ Skript von Peter Mörters aus dem Jahre 1997, das mit den ersten sechs Kapiteln

des jetzigen Textes weitgehend identisch ist.

Der Inhalt der Kapitel 1-5 und 7 ist der Kern der meisten Einführungen in die Stochastik, wobei in den Beweisen (insbesondere im zentralen Grenzwertsatz) natürlich viele

Varianten möglich sind. Da dieses Skript aus verschiedenen Vorlesungen entstanden

ist, ist der Gesamtumfang relativ groß. Bezüglich der Vorkenntnisse aus der Analysis

ist der Text für zweierlei Arten von Lesern geschrieben: Erstens für solche, die die

Integrationstheorie auf allgemeinen (σ-endlichen) Maßräumen schon kennen; zweitens

für solche, die nur das Lebesgue-Integral im Rn kennen. Für letztere sind an einigen

Stellen Verweise auf entsprechende Literatur angegeben, aber der zentrale Begriff des

Erwartungswertes ist auf das Lebesgue-Integral zurückgeführt.

Gedankt sei an dieser Stelle allen, die bei der Erstellung dieser zweiten Auflage beteiligt

waren. Insbesondere Hannah Markwig und Michael Kunte für das zur Verfügungstellen

ihrer gereinigten Vorlesungsmitschrift und Beate Siegler für das Eintippen großer Teile

des Textes.

Kaiserslautern, im Sommer 2001

Pascal Vogt, Heinrich v. Weizsäcker

Zur 3. Auflage

Während des WS 2009/10 wurde diese Auflage Kapitel für Kapitel herausgegeben.

Sie unterscheidet sich nur an wenigen Stellen deutlich von der zweiten Auflage. Nach

wie vor setzen wir die Kenntnis des Lebesgue-Integrals im Rn voraus. Der Gesamtumfang dieser Auflage ist weiter etwas gewachsen. Ein neues Kapitel über Entropie

und Codierung ist dazugekommen. Ferner sind auch die englischen Bezeichnungen der

wichtigsten stochastischen Fachbegriffe aufgeführt. Im Statistik-Teil haben wir einiges

aus Aufzeichnungen von Jürgen Franke übernommen. Wir bedanken uns bei ihm für

deren Überlassung.

Gegenüber dem Skript kürzte die Vorlesung dementsprechend gelegentlich ab oder sie

lieferte kleine Ergänzungen. Teile von Kapitel 6 und die letzten drei Kapitel sind als

optionale Zusätze gedacht. Im WS 2009/10 wurden Kapitel 11 und die ersten vier

Abschnitte von Kapitel 13 in der Vorlesung behandelt.

Zur Literatur: Wir geben eine kleine Auswahl historisch wichtiger Werke von Pionieren der Stochastik. Was die zahlreichen neueren Einführungen in die Stochastik angeht,

gibt es natürgemäß viele Überschneidungen. Wir können nur ein paar Titel erwähnen,

die wir öfters konsultiert haben. Wir empfehlen von den deutschen Lehrbüchern insbesondere die (wesentlich ausführlichere) Einführung [2] von H.-O. Georgii. Auch die

Textbücher [1] von K. L. Chung, [6] von K. Krickeberg und H. Ziezold und [5] von

6

U. Krengel haben wir gelegentlich herangezogen. Von der englischsprachigen Literatur

lohnt sich auf jeden Fall ein Studium des Textes [10] von D. Williams.

Kaiserslautern, Sommer 2010

Martin Anders, Heinrich v. Weizsäcker

7

Einleitende Bemerkungen

Stochastik ist die Mathematik des Zufalls. Stochastische Methoden werden also dann

angewandt, wenn der zu beschreibende Sachverhalt oder das zu beschreibende Experiment ein zufälliges oder unvorhersehbares Element enthält. Der Ausgang eines solchen Zufallsexperiments ist nicht durch logische oder andere durchschaubare Gründe

durch die Versuchsbedingungen determiniert. Damit die Unsicherheit über den Ausgang quantifiziert werden kann, muß man sich entweder auf eine subjektive Einschätzung

verlassen oder die Experimente sollten (zumindest gedanklich) wiederholbar sein und

zwar so, daß der Versuchsausgang bei unabhängig angestellten Wiederholungen nicht

stets der gleiche ist, sondern nur statistischen Regelmäßigkeiten folgt.

Um Zufallsexperimente mathematisch untersuchen zu können, muß man mathematische Modelle dafür bilden. Eine solche mathematische Modellbildung liegt jeder Anwendung von Mathematik zugrunde, sie ist natürlich nicht mathematisch zwingend

begründbar. Im ersten Kapitel werden wir einige typische Beispiele sehen, wie Zufallsexperimente durch mathematische Modelle, so genannte Wahrscheinlichkeitsräume,

modelliert werden können. In den folgenden Kapiteln werden wir dann die Mathematik dieser Modelle weiterentwickeln. Natürlich gelten für den Umgang mit diesen

Modellen dieselben Gebote der mathematischen Strenge wie in anderen Disziplinen

der Mathematik, wie der Analysis, der Geometrie, etc.

Die Stochastik läßt sich in zwei Hauptgebiete unterteilen: In der Wahrscheinlichkeitstheorie untersucht man Zufallsexperimente auf der Basis eines als bekannt angenommenen mathematischen Modells. Man interessiert sich für das Verhalten von Größen,

die aus dem Modell abgeleitet werden. In der (schließenden) Statistik untersucht man

Daten, indem man sie als Ausgang eines Zufallsexperimentes auffaßt. Das geschieht,

indem man ein stochastisches Modell in geeigneter Weise an die Daten anpasst. Wir

wollen in dieser Vorlesung die Grundlagen beider Gebiete legen, um sowohl die Anwendung einfacher stochastischer Methoden zu ermöglichen, als auch einen Einstieg in

weiterführende Vorlesungen über Wahrscheinlichkeitstheorie oder Statistik zu bieten.

8

Kapitel 1

Wahrscheinlichkeitsräume und

Zufallsvariablen als stochastische

Modelle für Zufallsexperimente

1.1

Ein einführendes Beispiel

Wir beginnen mit einem einfachen Beispiel; die Begriffe, die wir später noch präzise

definieren werden, sind fett gedruckt:

Ein roter und ein schwarzer Würfel werden geworfen. Zwar kann man die Ansicht vertreten, daß der Ausgang dieses Experiments durch die Gegebenheiten des Experiments,

wie Handhaltung des Würfelnden, Beschaffenheit der Würfel und der Oberfläche des

Spieltisches, etc. determiniert sind, aber der Zusammenhang zwischen diesen Gegebenheiten und dem Ausgang des Experiments ist sicher nicht durchschaubar, sodaß eine

stochastische Modellierung angemessen erscheint.

Indem man etwa die gewürfelte Augenzahl des roten Würfels als erste und die gewürfelte

Augenzahl des schwarzen Würfels als zweite Komponente schreibt, kann man die

möglichen Ausgänge des Würfelexperimentes durch die folgende Menge von Paaren

beschreiben:

Ω = {1, . . . , 6}2 = {(1, 1), . . . , (1, 6), (2, 1), . . . , (2, 6), . . . , (6, 1), . . . , (6, 6)} .

Dies ist die Grund- oder Ergebnismenge unseres Experiments. Die Elemente von

Ω sind die möglichen Elementarereignisse (’elementary events’) des Experiments

und werden auch als Ausgänge (’outcomes’) oder Realisierungen (’realization’)

bezeichnet.

Wir wollen mit A das System aller möglichen beobachtbaren Ereignisse (’events’)

bezeichnen. Dies ist eine Menge von Teilmengen von Ω, ein so genanntes Mengensystem. In unserem Beispiel ist A das Mengensystem P(Ω) aller Teilmengen von Ω, auch

Potenzmenge von Ω genannt. So entspricht zum Beispiel der Beobachtung es wurde

”

ein Pasch gewürfelt“ das Ereignis {(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)}. Zwar muß A

nicht immer, wie in diesem Modell, die gesamte Potenzmenge sein, aber wir wollen doch

gewisse, später genauer ausgeführte, Forderungen an die Reichhaltigkeit von A stellen.

9

So wird man zum Beispiel verlangen, daß die Menge Ω selbst zu A gehört, sie stellt

das so genannte sichere Ereignis (’sure event’) dar. Ist A ∈ A ein Ereignis, so soll

auch A trifft nicht ein“ ein Ereignis sein, das so genannte Komplementärereignis

”

(’opposite event’) . Dies ist die Menge aller Ausgänge ω, die nicht in A liegen, also

der Menge Ω \ A. Außerdem soll zu zwei gegebenen Ereignissen A1 , A2 ∈ A auch A1

”

oder A2 trifft ein“, also die Menge A1 ∪ A2 , und auch A1 und A2 treffen ein“, also

”

die Menge A1 ∩ A2 , ein Ereignis, also in A enthalten sein. Diese Reichhaltigkeitsforderungen bilden einen Teil des Begriffs meßbarer Raum (’measurable space’) oder

Stichprobenraum (’sample space’) (siehe nächster Abschnitt).

Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung (’probability distribution’) ordnet jedem Ereignis seine Wahrscheinlichkeit, also eine Zahl aus [0, 1] zu. Wahrscheinlichkeitsverteilungen sind also Abbildungen P : A → [0, 1]. Auch hier müssen natürlich einige noch

zu spezifizierende formale Regeln eingehalten werden. Zum Beispiel soll das sichere

Ereignis mit Wahrscheinlichkeit 1 eintreten: P (Ω) = 1, und wenn ein Ereignis A1 ein

anderes Ereignis A2 impliziert, also A1 ⊆ A2 gilt, so soll das letztere Ereignis wahrscheinlicher sein, also P (A1) ≤ P (A2 ) gelten. Außerdem soll die Wahrscheinlichkeit,

daß mindestens eines von zwei Ereignissen A1 und A2 , die sich ausschließen, eintritt,

die Summe ihrer Wahrscheinlichkeiten sein. Wenn also für A1 und A2 gilt A1 ∩ A2 = ∅,

so muß P (A1 ∪ A2 ) = P (A1 ) + P (A2 ) gelten.

In diesem Beispiel wollen wir, geleitet vom Prinzip vom unzureichenden Grund“

”

(Warum sollte eines der 36 Elementarereignisse wahrscheinlicher sein als ein anderes?) und der diese Überlegung unterstützende Beobachtung, daß bei langen Reihen

von Würfelwürfen jedes Elementarereignis etwa mit der Häufigkeit 1/36 auftritt, eine

Wahrscheinlichkeitsverteilung P : A → [0, 1] durch

6

6

1 XX

1A (i, j) für A ∈ A

P (A) =

36 i=1 j=1

erklären, wobei 1A , erklärt durch

1A (i, j) =

(

falls (i, j) ∈ A

,

sonst

1

0

die Indikatorfunktion von A ist. Die Abbildung P erfüllt auf jeden Fall die oben gestellten Forderungen.

Unser Zufallsexperiment wird nun durch das Tripel (Ω, A, P ) beschrieben, den Wahrscheinlichkeitsraum (’probability space’).

Angenommen, ein Beobachter erfährt von dem oben beschriebenen Experiment nur

die Summe aus den Augen der beiden Würfel. Wir modellieren diesen Beobachter

durch eine Abbildung, eine Zufallsvariable (’random variable’): Statt des Ausganges

ω ∈ Ω wird dem Beobachter also nur das Bild X(ω) unter einer Abbildung X : Ω →

Ω′ mitgeteilt. Hier ist Ω′ = {2, . . . , 12} und X(i, j) = i + j. Wenn wir mit A′ die

Potenzmenge von Ω′ bezeichnen, machen wir (Ω′ , A′) zu einem meßbaren Raum. Wir

können für jedes B ∈ A′ das Ereignis betrachten, das aus allen Ausgängen ω besteht,

die nach B abgebildet werden, also das Urbild X −1 (B) ∈ A. Dieses Ereignis, für das wir

10

kurz {X ∈ B} schreiben, hat die Wahrscheinlichkeit P (X −1 (B)). Man kann so eine

Wahrscheinlichkeitverteilung P ′ auf dem meßbaren Raum (Ω′ , A′ ) einführen, indem

man setzt

P ′(B) = P ({X ∈ B}) = P (X −1 (B)) = P ({ω ∈ Ω : X(ω) ∈ B}) .

P ′ heißt die Verteilung von X (’law of X’). Der Wahrscheinlichkeitsraum (Ω′ , A′, P ′)

beschreibt den vom Beobachter wahrgenommenen Teil des Experiments und ist der von

X induzierte Wahrscheinlichkeitsraum. Man kann P ′ in unserem Beispiel konkret

ausrechnen. So ergibt sich nach unserem Modell zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit

für die Augensumme 4 durch

P ′ ({4}) = P ({(1, 3), (2, 2), (3, 1)}) = 3/36 = 1/12

und die Wahrscheinlichkeit für die Augensumme 5 ist

P ′({5}) = P ({(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)}) = 4/36 = 1/9 .

Weitere interessante Zufallsvariable auf unserem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P )

sind die Abbildungen X1 und X2 mit Wertebereich Ω1 = {1, . . . , 6}, die durch die

Projektion auf die beiden Komponenten

X1 (i, j) = i und X2 (i, j) = j

definiert sind. Dies entspricht der Beobachtung von nur einem der beiden Würfel. Bezeichnet man mit A1 die Potenzmenge von Ω1 , mit P1 die Verteilung von X1 und mit

P2 die Verteilung von X2 , so stimmen die von X1 und X2 induzierten Wahrscheinlichkeitsräume (Ω1 , A1, P1 ) und (Ω1 , A1, P2 ) überein. Es gilt nämlich

P1 ({i}) = P ({(i, 1), . . . , (i, 6)}) = 6/36 = 1/6 und

P2 ({i}) = P ({(1, i), . . . , (6, i)}) = 6/36 = 1/6

für alle i ∈ {1, . . . , 6}. Wenn Zufallsvariablen auf demselben Wahrscheinlichkeitsraum

definiert sind, kann man zahlreiche Operationen mit ihnen durchführen. So kann man

zum Beispiel die Zufallsvariablen X1 und X2 addieren. Es ergibt sich X1 + X2 = X,

wobei X die oben betrachtete Zufallsvariable ist.

Es ist typisch für die Modellbildung, daß man Ω zunächst sehr reichhaltig wählt, so

dass sich viele verschiedene Phänomene durch Ereignisse A ⊂ Ω beschreiben lassen,

man sich dann aber nur mit einer oder mehreren auf Ω definierten Zufallsvariablen und

deren Verteilung beschäftigt.

Mit diesem Beispiel im Hintergrund können wir uns jetzt an die formale Definition

wagen, die wir danach gleich wieder durch Beispiele beleuchten wollen. Wir beginnen

mit der Definition eines meßbaren Raumes.

11

1.2

Definition eines Wahrscheinlichkeitsraums

Definition 1.1. Sei Ω eine Menge und P(Ω) das System aller Teilmengen von Ω, die

Potenzmenge von Ω (’power set’). Eine Teilmenge A ⊆ P(Ω) heißt Mengensystem auf Ω. Ein Mengensystem A auf Ω heißt σ–Algebra auf Ω (’σ–algebra on Ω’),

wenn gilt

1. Ω ∈ A;

2. ist A ∈ A, so ist auch das Komplement (’complement’) Ac = Ω \ A ∈ A;

S

3. sind A1 , A2 , A3 , . . . ∈ A, so ist auch die Vereinigung ∞

i=1 Ai ∈ A.

Ein Paar (Ω, A) aus eine Menge Ω und einer σ–Algebra A auf Ω heißt meßbarer

Raum (’measurable space’) oder Stichprobenraum (’sample space’). Man nennt Ω

auch das sichere Ereignis (’sure event’). Die Elemente von Ω heißen Ausgänge,

Ergebnisse, Stichproben, Realisierungen (’outcomes’, ’results’, ’samples’, ’realisations’) oder Elementarereignisse. Die Elemente der σ-Algebra A heißen meßbare Mengen (’measurable sets’) oder Ereignisse (’events’).

Bemerkung 1a: Für beliebiges Ω ist zum Beispiel das Mengensystem P(Ω) aller

Teilmengen stets eine σ–Algebra, ebenso wie das Mengensystem {∅, Ω}.

Bemerkung 1b: Ist S ⊆ P(Ω) ein Mengensystem, so existiert nach Übungsaufgabe 1

eine minimale σ–Algebra, die S enthält. Sie heißt die von S erzeugte σ-Algebra über

Ω und wird mit σ(S) bezeichnet.

Bemerkung 1c: Ist Ω = Rn , so gibt es eine minimale σ–Algebra, die alle offenen

Mengen enthält. Diese heißt Borel–σ–Algebra1 B(Rn ). Ihre Elemente heißen BorelMengen.

Bemerkung 2: Aus 1. und 2. folgt sofort, daß auch ∅ immer ein Ereignis ist, das

unmögliche Ereignis (’impossible event’). Sind A1 , . . . , An Ereignisse, so erhält

man aus 3., durch Betrachtung der ergänzten Folge (Ai ) mit Ai = ∅ für alle i > n, daß

A1 ∪ . . . ∪ An =

∞

[

i=1

Ai ∈ A .

Da nach der de Morganschen Regel gilt

∞

\

Ai =

i=1

∞

h[

i=1

ic

Aci ,

folgt (mit Hilfe von 2. und 3.) aus A1 , A2 , A3 , . . . ∈ A, daß auch für die Schnittmenge

gilt

∞

\

Ai ∈ A .

i=1

1

Émile Borel (1871-1956)

12

Für endlich viele Ereignisse A1 , . . . An erhält man, indem man die Folge durch Ai = Ω

für i > n ergänzt, daß

∞

\

A1 ∩ . . . ∩ An =

Ai ∈ A .

i=1

Schließlich gilt für zwei Ereignisse A1 und A2 auch, daß

A1 \ A2 = A1 ∩ Ac2 ∈ A .

Weitere wichtige Bemerkungen zur Reichhaltigkeit von A, die ein wenig verdeutlichen,

warum wir die Forderung 3. sogar für unendliche Folgen gestellt haben, werden in

Aufgabe 2 erarbeitet. Es ist wichtig zu beobachten, daß wir nicht fordern, daß Vereinigungen von beliebig vielen Ereignissen ein Ereignis sind, sondern nur abzählbare

Vereinigungen zulassen.

Wir wollen nun die Regeln aufstellen, die eine Wahrscheinlichkeitsverteilung erfüllen

muß:

Definition 1.2. Sei (Ω, A) ein meßbarer Raum. Eine Abbildung P : A → [0, 1] heißt

Wahrscheinlichkeitsverteilung (’probability distribution’) oder ein Wahrscheinlichkeitsmaß (’probability measure’) auf (Ω, A), wenn gilt:

1. P (Ω) = 1, das sichere Ereignis hat die Wahrscheinlichkeit 1.

2. Ist eine Folge von Ereignissen A1 , A2 , A3 , . . . paarweise unvereinbar, gilt also Ai ∩

Aj = ∅ für i 6= j, so gilt

P

∞

[

i=1

∞

X

P (Ai ) .

Ai =

i=1

Diese Eigenschaft heißt σ–Additivität von P .

Dann heißt das Tripel (Ω, A, P ) Wahrscheinlichkeitsraum (’probability space’).

A.N. Kolmogorov 2 hat viele fundamentale Beiträge zur Wahrscheinlichkeitstheorie geleistet. Er veröffentlichte 1933 das Buch Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrech”

nung“ [4] und wird seitdem allgemein als der Begründer der auf dieser formalen Definition beruhenden modernen Wahrscheinlichkeitstheorie angesehen. Er war der erste,

der diesen maßtheoretischen Ansatz zur Wahrscheinlichkeitsrechnung zum Anlaß einer

systematischen mathematischen Theorie mit spezifischen Fragestellungen nahm. Wie

Sie schon an den Lebensdaten der anderen Mathematiker sehen, die in unserem Text

erwähnt werden, ist aber dieser Formalismus nur ein Schritt in einer langen Entwicklung. Einen frühen Vorschlag zu diesem Ansatz machte insbesondere F. Hausdorff 3 in

seinen Grundzügen der Mengenlehre“ [3].

”

2

Andrej Nikolaevič Kolmogorov (1903-1987) - Bei dieser Gelegenheit eine Bemerkung zur Schreibweise von eigentlich kyrillisch geschriebenen Namen. Um einigermaßen konsequent zu sein und den

Wechsel etwa zu englischen oder französischen mathematischen Texten zu erleichtern, verwenden die

so genannte wissenschaftliche Schreibweise.

3

Felix Hausdorff (1868-1942)

13

Bemerkung: Aus 2. folgt durch Wahl von Ai = ∅ für alle i sofort, daß P (∅) = 0,

das unmögliche Ereignis hat also Wahrscheinlichkeit 0. Damit erhält man auch die

endliche Additivität von P : Sind A1 , . . . , An paarweise unvereinbar, so gilt das auch

für die ergänzte Folge (Ai ) mit Ai = ∅ für alle i > n, und es folgt

P

n

[

i=1

Ai = P

∞

[

i=1

∞

X

Ai =

P (Ai ) =

n

X

P (Ai ) .

i=1

i=1

Man erhält so auch die Eigenschaft der Monotonie (’monotonicity’) von P . Gilt

nämlich für zwei Ereignisse A ⊆ B, so ist P (A) ≤ P (B) wegen

P (A) ≤ P (A) + P (B \ A) = P (A ∪ (B \ A)) = P (B) .

(1.1)

Wichtig ist der folgende Satz, der die so genannten Stetigkeitseigenschaften von Wahrscheinlichkeitsverteilungen schildert.

Satz 1.3. (Stetigkeitssatz) (a) Ist A1 ⊇ A2 ⊇ A3 . . . eine fallende Folge von Ereignissen, so gilt

∞

\

P

Ai = lim P (Ai) .

i→∞

i=1

(b) Ist A1 ⊆ A2 ⊆ A3 . . . eine wachsende Folge von Ereignissen, so gilt

P

∞

[

i=1

Ai = lim P (Ai) .

i→∞

Beweis. Wir beweisen zunächst (a). Es ist für jedes i

Ai =

∞

\

j=1

∞

∞

∞

\

[

\

Aj ∪ Ai \

Aj =

Aj ∪

Aj−1 \ Aj ,

j=1

j=1

j=i+1

wobei rechts lauter disjunkte Mengen vereinigt werden, denn für jeden Punkt in Ai der

nicht in allen Aj liegt ist, gibt es genau einen ersten Index j > i, für den der Punkt

nicht mehr in Aj liegt. Die Ereignisse auf der rechten Seite sind disjunkt, und aufgrund

der σ-Additivität von P ergibt sich

P (Ai ) = P

∞

\

j=1

Aj +

∞

X

j=i+1

P (Aj−1 \ Aj ).

Für i → ∞ strebt die Restsumme gegen 0, da die Reihe wegen der Endlichkeit der

linken Seite konvergiert. Dies beweist (a).

Teil (b) folgt aus (a) durch Übergang zu den jeweiligen Komplementen unter Verwendung der für alle Ereignisse gültigen Beziehung

P (Ac ) = 1 − P (A).

14

Eine weitere nützliche Eigenschaft von P ist die so genannte Subadditivität (’subadditivity’) bei nicht notwendig disjunkten Ereignissen.

Satz 1.4. Ist (Ω, A, P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum und A1 , A2 , A3 , . . . eine beliebige

Folge von Ereignissen, so gilt stets

P

∞

[

i=1

∞

X

Ai ≤

P (Ai) .

i=1

Beweis. Für zwei Ereignisse A, B ist (B \ A) ⊂ B und daher wegen der Monotonie

P (A ∪ B) = P A ∪ (B \ A) = P (A) + P (B \ A) ≤ P (A) + P (B).

Hieraus folgt durch Induktion für jedes n ∈ N

P

n

[

i=1

Ai ≤

n

X

P (Ai ).

i=1

Schließlich kann man wegen der Stetigkeit nach oben aus dem letzten Satz den Grenzübergang

für n → ∞ durchführen und erhält die Behauptung.

Bemerkung: Wie in der letzten Bemerkung vorgeführt, erhält man auch die Subadditivität für endliche Folgen von Ereignissen.

Es ist nicht immer ganz einfach, Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit gewissen vorgegebenen Eigenschaften zu konstruieren. Es wird aber oft dadurch erleichtert, daß man

die σ–Algebra nur so groß wählt, wie es für das zu betrachtende Problem unbedingt

nötig ist (natürlich ohne unsere oben formulierten Reichhaltigkeitsforderungen zu verletzen!). Dies ist ein wesentlicher Grund dafür, daß wir uns bei der Wahl von A nicht

auf die Potenzmenge beschränkt“ haben.

”

Beispiel: Eine wichtige Beispielklasse von Wahrscheinlichkeitsräumen ist bereits aus

der Theorie des Lebesgue-Integrals bekannt. Wir wollen an dieser Stelle daran erinnern:

Dort wird das Lebesgue-Maß λn als Erweiterung des Volumenbegriffs auf dem Mengensystem M aller (Lebesgue–)meßbaren Mengen in Rn definiert4 . M ist eine σ–Algebra,

die alle offenen Mengen und damit auch die Borel–σ–Algebra B(Rn ) umfasst; der Unterschied zu den Borel-Mengen besteht darin, dass auch alle nicht notwendig Borelschen

Teilmengen einer Menge vom Lebesgue-Maß 0 zu M gehören. Dieser Unterschied ist

aber für uns nicht wesentlich. Wir beschränken uns auf Borel-Mengen.

Ist Ω ∈ B(Rn ) eine Borel-Menge mit λn (Ω) = 1 (z.B. das offene oder abgeschlossene

Einheitsintervall, oder im mehrdimensionalen der Einheitswürfel [0, 1]n ) und bezeichnet

A das System aller Borelschen Teilmengen von Ω, so ist A eine σ-Algebra über Ω und

durch

P (A) = λn (A) für A ∈ A

wird eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf (Ω, A) definiert.

4

Henri Lebesgue, 1845-1941

15

1.3

Definition einer Zufallsvariable

Meistens betrachtet man nicht das vollständig präzisierte Ergebnis eines Zufallsexperimentes ω ∈ Ω, sondern nur eine jeweils relevante durch ω bestimmte Größe X(ω).

Definition 1.5. Eine Abbildung X : Ω → Ω′ , die einen Stichprobenraum (Ω, A) in

einen anderen Stichprobenraum (Ω′ , A′) abbildet, heißt meßbar (’measurable’), wenn

mit jedem A ∈ A′ auch das Urbild X −1 (A) in A liegt. Ist (Ω, A, P ) sogar ein Wahrscheinlichkeitsraum, dann heißt eine solche meßbare Abbildung auch Zufallsvariable

(’random variable’).

Für jede Zufallsvariable X : Ω → Ω′ und jedes A ∈ A′ ist also durch

{X ∈ A} := {ω : X(ω) ∈ A} = X −1 (A)

ein Ereignis definiert.

Satz 1.6. (und Definition) Ist X : Ω → Ω′ eine Zufallsvariable, die einen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P ) in einen meßbaren Raum (Ω′ , A′) abbildet, so ist durch

PX (A) := P (X ∈ A) := P ({X ∈ A}) = P (X −1(A))

eine Wahrscheinlichkeitsverteilung PX auf (Ω′ , A′ ) definiert. Diese heißt Verteilung

von X (’law of X’) oder Bildverteilung von P unter X. Häufig wird die Verteilung einer Zufallsvariable auch mit L(X) bezeichnet (Abkürzung von ’law’). Der neue

Wahrscheinlichkeitsraum (Ω′ , A′ , PX ) heißt von X induzierter Wahrscheinlichkeitsraum.

Beweis. PX ist eine Abbildung von A′ nach [0, 1] und besitzt die Eigenschaft 1. aus

Definition 1.2, denn PX (Ω′ ) = P (X −1(Ω′ )) = P (Ω) = 1. Um die Eigenschaft 2. nachzuweisen, betrachte eine Folge A1 , A2 , . . . von paarweise unvereinbaren Ereignissen aus A′ .

Die Folge X −1 (A1 ), X −1 (A2 ), . . . besteht dann ebenfalls aus paarweise unvereinbaren

Ereignissen und folglich gilt

PX

∞

[

i=1

Ai

∞

∞

∞

∞

[

[

X

X

−1

−1

−1

=P X

Ai

=P

X (Ai ) =

P (X (Ai )) =

PX (Ai ) .

i=1

i=1

i=1

i=1

Bemerkung: Wir haben in Bemerkung 1b bzw. Aufgabe 1 gesehen, daß es zu einem beliebigen Teilmengensystem S von Ω immer eine kleinste σ–Algebra gibt, die S enthält;

die von S erzeugte σ-Algebra, geschrieben σ(S). Angenommen für die Auswertung eines Zufallsexperiments ist lediglich die Kenngrösse bzw. Zufallsvariable X : Ω → Ω′

erforderlich. Dann benötigen wir nur die Wahrscheinlichkeiten der Form P ({X ∈ B}),

wir müssen also nur die Einschränkung von P auf das Mengensytem

σ(X) := {X −1 (B) : B ∈ A′}

kennen. Man kann sich überlegen, dass σ(X) die kleinste σ–Algebra auf Ω ist derart,

daß X : Ω → Ω′ noch messbar ist. Man nennt sie auch die von X erzeugte σ-Algebra.

16

1.4

Beispiele

Wir wollen jetzt die abstrakte Definition durch einige Beispiele verdeutlichen, die

größtenteils in den Anwendungen häufig verwendete Modelle darstellen.

1.) Die Laplace–Verteilung

Dieses Modell verallgemeinert unser einleitendes Beispiel. Ist Ω eine (zunächst abstrakte) endliche Menge, etwa mit n Elementen, so wählt man als Ereignissystem A = P(Ω).

Auf unserem Stichprobenraum (Ω, A) können wir genau eine Wahrscheinlichkeitsverteilung P erklären, die jedem Elementarereignis die gleiche Wahrscheinlichkeit zuweist.

Dies ist die etwa mit dem Prinzip vom unzureichenden Grund motivierte Laplaceverteilung auf Ω, und ist durch 5

P (A) =

|A|

Anzahl der Elemente von A

=

für A ∈ A.

Anzahl der Elemente von Ω

n

gegeben. Es ist nicht schwer einzusehen, daß das so definierte Tripel (Ω, A, P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum, der so genannte Laplacesche Wahrscheinlichkeitsraum, ist.

Man spricht auch von einem Laplace–Modell oder Laplace–Experiment.

Unser Wurf mit zwei Würfeln war ein solches Laplace–Experiment. Wir haben dabei

schon gesehen, daß man kompliziertere Modelle ableiten kann, indem man Zufallsvariablen auf Laplaceschen Wahrscheinlichkeitsräumen betrachtet.

2.) Urnenmodell Ia.

Ziehen mit Zurücklegen unter Berücksichtigung der Reihenfolge

Viele praktische Situationen gleichen in ihrer Struktur der folgenden: In einer Urne

befinden sich s schwarze und w weiße, ansonsten gleichartige Kugeln. Aus dieser Urne

werden nun nacheinander n Kugeln blind gezogen, ihre Farbe notiert und jeweils sofort

wieder zurückgelegt. Das Ergebnis dieses Experiments läßt sich als n–Tupel aus den

Ziffern 0 für schwarz und 1 für weiß kodieren. Als Stichprobenraum wäre Ω = {0, 1}n

mit dem Ereignissystem A = P(Ω) eine natürliche Wahl. Es ist aber nicht ganz klar,

wie man die Wahrscheinlichkeiten zu wählen hat. Eine Laplaceverteilung über diesem

Stichprobenraum kommt nicht in Frage, da etwa im Falle s > w Stichproben mit

mehr schwarzen als weißen Kugeln wahrscheinlicher sein müßten. Wir gehen daher

einen kleinen Umweg und leiten unsere gesuchte Wahrscheinlichkeitsverteilung her als

Verteilung einer geeigeten Zufallsvariable auf einem größeren Stichprobenraum, auf

welchem der Laplace-Ansatz gerechtfertigt ist.

Dazu nehmen wir an, daß die Kugeln unterscheidbar sind und bezeichnen sie mit Nummern von 1 bis N, wobei natürlich N = s + w. Die Menge der weißen Kugeln bezeichnen wir mit W und die Menge der schwarzen Kugeln mit S. Jetzt wählen wir Ω∗ =

{1, . . . , N}n und betrachten den Laplaceschen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω∗ , A∗ , P ∗).

Wir notieren also nicht nur die Farbe, sondern sogar die Nummer der gezogenen Kugeln. Da alle Kugeln gleichberechtigt sind, gibt es nun keinen Grund, warum man ein

5

Pierre-Simon (Marquis de) Laplace, (1749-1827)

17

bestimmtes n–Tupel von Kugeln mit größerer Wahrscheinlichkeit zieht als ein anderes. Also ist hier das Laplace–Modell angemessen. Nun betrachten wir die Abbildung

X : Ω∗ → Ω, die durch

X(ω1∗, . . . , ωn∗ ) = (1W (ω1∗), . . . , 1W (ωn∗ ))

gegeben ist. X ist eine Zufallsvariable, die einen Beobachter modelliert, der von den

gezogenen Kugeln die Nummer ignoriert und nur die Farbe registriert. Der von X

induzierte Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P ) mit P = L(X) beschreibt gerade unser

Ziehen mit Zurücklegen. Es bleibt uns nur noch, die Verteilung L(X) zu beschreiben.

Dazu berechnen wir zunächst ihre Werte für alle einelementigen Mengen. Ist ω ∈

{0, 1}n , so gilt nach Definition des Laplaceschen Wahrscheinlichkeitsraums

L(X)({ω}) = P ∗ ({ω ∗ ∈ Ω∗ : X(ω ∗ ) = ω}) =

Anzahl der ω ∗ ∈ Ω∗ mit X(ω ∗) = ω

.

Anzahl der Elemente in Ω∗

Der Nenner ist hier N n . Bei der Bestimmung des Zählers hat man für die Auswahl der

j-ten Kugel, dh. für die j-te Komponente von ω ∗ jeweils w Möglichkeiten, falls ωj = 1

ist, und s Möglichkeiten, falls ωj = 0. Diese Auswahlen können frei kombiniert werden,

also ist der Zähler

w n̂ sn−n̂ , wobei n̂ = n̂(ω) die Anzahl der Einsen im n–Tupel ω

Pgleich

ist, also n̂(ω) = nj=1 ωj . Also ergibt sich für eine beliebige Menge A ∈ A, wenn man

p = w/N und q = s/N (= 1 − p) setzt,

P (A) =

X

ω∈A

L(X)({ω}) =

X w n̂(ω) sn−n̂(ω)

Nn

ω∈A

=

X

pn̂(ω) q n−n̂(ω) .

ω∈A

Für den nächsten Abschnitt merken wir uns, daß bei festen p der Wert L(X)({ω}) nur

von n̂(ω) abhängt.

Es ist übrigens eine naheliegende Frage, ob man auch ein Modell für unendlich viele

Züge (mit Zurücklegen) aus unserer Urne konstruieren kann. Dies würde dann das Studium von Grenzwertaussagen erlauben. Die Ergebnismenge dieses Experiments wäre

natürlicherweise die Menge aller Folgen in {0, 1}. Wir werden uns der Frage nach dem

geeigneten A und P in einem der späteren Kapitel zuwenden und damit die Tür zu

vielen anderen interessanten Beispielen öffnen.

3.) Urnenmodell Ib: Die Binomial-Verteilung.

Ziehen mit Zurücklegen ohne Berücksichtigung der Reihenfolge

Wir wollen nun die Reihenfolge der gezogenen Kugeln außer acht lassen. Wir stellen

uns also auf den Standpunkt eines Beobachters, der nach der Ziehung der n Kugeln

nur die Anzahl der gezogenen weißen Kugeln notiert. Dies modellieren wir durch eine

Zufallsvariable Y auf (Ω, A, P ) mit Werten in Ω0 = {0, . . . , n}. Wir versehen Ω0 mit

dem Ereignissystem A0 = P(Ω0 ) und definieren eine Zufallsvariable Y durch

Y (ω) =

n

X

ωj = n̂(ω) .

j=1

18

wobei n̂ schon im Beispiel 2 eingeführt wurde. Also ergibt sich für j ∈ {0, . . . , n},

wieder mit p = w/(w + s) und q = s/(w + s),

PY ({j}) = P ({ω : n̂(ω) = j})

= (Anzahl der Tupel in {0, 1}n mit genau j Einsen) · pj q n−j .

Die Anzahl der Tupel in {0, 1}n mit genau j Einsen

ist gleich der Anzahl der j–

elementigen Teilmengen von {1, . . . , n}, die man mit nj bezeichnet. Eine Formel zur

Berechnung dieser so genannten Binomialkoeffizienten ergibt sich induktiv:

Lemma 1.7. Die Anzahl der j-elementigen Teilmengen einer nichtleeren Menge mit

n Elementen ist im Fall 0 < j ≤ n

n · (n − 1) · · · · · (n − j + 1)

n!

n

.

(1.2)

=

=:

j!

(n − j)! j!

j

Ferner gilt für 1 ≤ j ≤ n die Pascalsche Formel

n

n

n+1

.

+

=

j+1

j

j+1

Beweis. Im Fall j = 0 beachte dass die leere Menge die einzige Teilmenge mit Null

Elementen ist. Sei also j > 0. Für das erste Element der zu bildenden j-elementigen

Teilmenge einer n-elementigen Menge, stehen n Kandidaten zur Auswahl. Für das

zweite n − 1 usw. Insgesamt hat man also n(n − 1) · · · · · (n − j + 1) Möglichkeiten

eine geordnete j-elementige Teilmenge auszuwählen. Da es aber j! Möglichkeiten gibt

eine Menge mit j Elementen zu ordnen erhalten wir für die gesuchte Anzahl gerade die

Formel (1.2).

Nun zum Beweis der Pascalschen Rekursionsformel. Der Fall j = 0 ist trivial, sei also

j > 0. Durch einfaches Nachrechnen ergibt sich

n(n − 1) · · · · · (n − j + 1) n(n − 1) · · · · · (n − j)

n

n

=

+

+

j+1

j

j!

(j + 1)!

n(n − 1) · · · · · (n − j + 1)(j + 1) + n(n − 1) · · · · · (n − j)

=

(j + 1)!

n(n − 1) · · · · · (n − j + 1)(j + 1 + n − j)

=

(j + 1)!

(n + 1)n · · · · · (n − j + 1)

n+1

=

=

j+1

(j + 1)!

Setzt man p = w/N, so erhält man für die Verteilung PY = L(Y ) folgenden Ausdruck

X n

pj (1 − p)n−j für A ⊆ {0, . . . , n}.

PY (A) =

j

j∈A

19

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung PY ist ein Spezialfall der folgenden Situation:

Sei p ∈ [0, 1] eine beliebige Zahl, die so genannte Erfolgswahrscheinlichkeit (’success probability’). Dann modelliert man die Anzahl der Erfolge bei n unabhängigen

Versuchen durch den Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P ), wobei Ω = {0, . . . , n} mit

A = P(Ω) und

X

n j

p (1 − p)n−j .

P (A) =

bj wobei bj =

j

j∈A

Dies ist die so genannte Binomial-Verteilung mit den Parametern p und n, eines

der wichtigsten stochastischen Modelle. Wir haben dieses Modell für den Fall einer

rationalen Erfolswahrscheinlichkeit p = w/N aus unserem Urnenmodell und damit aus

dem Laplaceschen Modell hergeleitet.

Zur Wiederholung sei empfohlen, für ein vorgegebenes beliebiges rationales p ∈ [0, 1]

und beliebiges n eine Zufallsvariable auf einem geeigneten Laplaceschen Wahrscheinlichkeitsraum zu definieren, die zu den Parametern p und n binomialverteilt ist.

4.) Wartezeiten: Die geometrische Verteilung.

Wir betrachten wieder unsere Urne mit w weißen und s schwarzen Kugeln und nehmen

an, daß es mindestens eine weiße Kugel in unserer Urne gibt. Wir betrachten das in

Beispiel 2 eingeführte zugehörige Modell für n Züge mit Zurücklegen, den Wahrscheinlichkeitsraum (Ωn , An , Pn ) mit Ωn = {0, 1}n . Wir fragen nun nach der Wartezeit, bis

die erste weiße Kugel gezogen wurde. Das modellieren wir natürlich wieder durch eine

Zufallsvariable Xn mit Werten in {1, . . . , n, ∞}, wobei ∞ für das Elementarereignis

steht, daß keine weiße Kugel gezogen wurde, so daß Xn (ω) = min{i : ωi = 1}. Für

die Verteilung von Xn bestimmen wir die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses {Xn = i}.

Wenn man wieder p = w/(s + w) und q = s/(s + w) setzt, erhält man

PXn ({i}) = Pn (0, . . . , 0 , 1, a1 , . . . , an−i ) ∈ {0, 1}n : a ∈ {0, 1}n−i .

| {z }

i − 1 Nullen

Ist k die Anzahl der Nullen in dem n − i-Tupel a, so ist

Pn ({(0, . . . , 0 , 1, a1 , . . . , an−i )}) = q i−1+k p1+n−i−k .

| {z }

i − 1 Nullen

Unter Berücksichtigung der Anzahl der Möglichkeiten folgt

PXn ({i}) =

n−i X

n−i

k=0

i−1

k

q i−1+k p1+n−i−k

= q p für i ≤ n,

Pn−i n−i k n−i−k

da nach der binomischen Formel k=0

q p

= (q + p)n−i = 1. Außerdem ist

k

natürlich

n

X

1 − qn

(1 − p)i−1 p = 1 − p

PXn ({∞}) = 1 −

= qn .

1

−

q

i=1

20

Wenn wir nun n gegen unendlich gehen lassen, konvergiert PXn ({∞}) gegen 0, da q < 1,

während PXn ({i}) für i ≤ n nicht von n abhängt, was uns dazu einlädt das folgende

Modell für die Wartezeit auf die erste weiße Kugel bei (potentiell) unendlich vielen

Zügen aufzustellen:

Sei p ∈ (0, 1] eine (beliebige) Erfolgswahrscheinlichkeit und q = 1 − p, Ω = {1, 2, . . .}

die Menge der natürlichen Zahlen und A die Potenzmenge von Ω. Dann ist durch

X

P (A) =

q i−1 p für A ∈ A

i∈A

eine Wahrscheinlichkeitsverteilung gegeben, die so genannte geometrische Verteilung (’geometric distribution’) zum Parameter p.

5.) Urnenmodell IIa.

Ziehen ohne Zurücklegen unter Berücksichtigung der Reihenfolge.

In einer Urne befinden sich wieder s schwarze und w weiße, ansonsten gleichartige Kugeln. Aus dieser Urne werden jetzt n Kugeln nacheinander gezogen und nicht wieder

zurückgelegt (dazu muß natürlich n ≤ s + w sein). Das Ergebnis dieses Experiments

läßt sich wieder als n–Tupel aus den Ziffern 0 für schwarz und 1 für weiß kodieren, wir

wollen also als Stichprobenraum wieder Ω = {0, 1}n mit dem Ereignissystem A = P(Ω)

wählen. Allerdings müssen wir für das veränderte Modell eine andere Wahrscheinlichkeitsverteilung P definieren, die wir wieder aus einem Laplace–Modell herleiten wollen.

Wir nehmen also wieder an, daß die Kugeln unterscheidbar wären und bezeichnen

sie mit Nummern von 1 bis N = s + w. Die möglichen Ausgänge beim Ziehen ohne

Zurücklegen lassen sich damit durch die Menge

Ω′ = {ω = (ω1 , . . . , ωn ) : ωi ∈ {1, . . . , N} und ωi 6= ωj für i 6= j}

beschreiben und es ist naheliegend anzunehmen, daß keiner dieser Ausgänge bevorzugt

ist. Wir betrachten also den Laplaceschen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω′ , A′, P ′ ). Wir

bezeichnen die Menge der weißen Kugeln mit W und die Menge der schwarzen Kugeln

mit S. Nun betrachten wir die Abbildung X : Ω′ → Ω, die durch

X(ω1 , . . . , ωn ) = (1W (ω1 ), . . . , 1W (ωn ))

gegeben ist. Wieder ist X eine Zufallsvariable, die den Kenntnisstand eines Beobachters

modelliert, der von den gezogenen Kugeln die Nummer ignoriert und nur die Farbe

registriert. Der von X induzierte Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P ) mit P = L(X)

beschreibt jetzt unser Ziehen ohne Zurücklegen.

Für jedes ω ∈ Ω = {0, 1}n erhält man

Anzahl der ω ′ ∈ Ω′ mit X(ω ′) = ω

.

(1.3)

Anzahl der Elemente in Ω′

Der Nenner ist gerade die Anzahl der geordneten n-elementigen Teilmengen von {1, . . . , N},

dh. die Zahl der Möglichkeiten, eine n–elementige Teilmenge von {1, . . . , N} auszuwählen und dann anzuordnen. Diese Zahl heißt untere Faktorielle von N der

Länge n, wir schreiben (N)n . Eine einfache Induktion nach n liefert den Wert

P ({ω}) =

(N)n = N · (N − 1) · · · (N − n + 1) .

21

Bezeichnen wir jetzt wieder mit mit n̂ = n̂(ω) die Anzahl der Einsen in ω. Wenn

der Zähler in (1.3) nicht verschwindet, dh. wenn es ein ω ′ ∈ Ω′ gibt mit X(ω ′) = ω,

dann muss w ≥ n̂ und s ≥ n − n̂ sein. In diesem Fall ist dieser Zähler das Produkt

der Anzahl aller geordneten n̂–elementigen Teilmengen von W mit der Anzahl aller

geordneten (n − n̂)–elementigen Teilmengen von S, und es folgt für alle ω ∈ {0, 1}n

P ({ω}) =

(w)n̂(ω) (s)n−n̂(ω)

, f alls w ≥ n̂(ω), s ≥ n − n̂(ω)

(N)n

(1.4)

und P ({ω}) = 0 sonst.

6.) Urnenmodell IIb. Die hypergeometrische Verteilung.

Ziehen ohne Zurücklegen ohne Berücksichtigung der Reihenfolge

Ähnlich wie wir es in Beispiel 3 beim Ziehen mit Zurücklegen gemacht haben, wollen

wir beim Ziehen von n Kugeln ohne Zurücklegen aus einer Menge von N = s+w Kugeln

die Reihenfolge außer acht lassen und die Verteilung der Anzahl der gezogenen weißen

Kugeln bestimmen. Wir betrachten also wieder die Zufallsvariable Y auf Ω = {0, 1}n

mit Werten in {0, . . . , n} mit

Y (ω) =

n

X

ωj = n̂(ω)

j=1

wobei Ω aber jetzt wie im vorangegangenen Beispiel mit der durch (1.4) gegebenen

Wahrscheinlichkeitsverteilung P versehen ist.

Zur Bestimmung der Verteilung von Y sei i ∈ {0, . . . , n}. Alle ω mit Y (ω) = i haben

gemäß (1.4) unter P das gleiche Wahrscheinlichkeitsgewicht. Für die Verteilung PY

dieser Zufallsvariable erhalten wir also

(w)i (s)n−i

.

PY ({i}) = (Anzahl der ω ∈ {0, 1}n mit Y (ω) = i) ·

(N)n

Die gesuchte Anzahl wird

bestimmt durch die Möglichkeiten, die i Einsen auf n Plätze

n

zu verteilen, ist also i . Also ist für A ⊂ {0, . . . , n}

s −w X (w)i (s)n−i

X wi n−i

X wi Nn−i

n!

=

PY (A) =

=

.

s+w

N

i! (n − i)! (s + w)n

n

n

i∈A

i∈A

i∈A

Diese Verteilung heißt hypergeometrische Verteilung (’hyper-geometric distribution’) zu den Parametern s, w, n bzw. N, w, n.

Wir beschreiben nun eine Gemeinsamkeit der bisher studierten Beispiele:

7.) Diskrete Verteilungen.

Die Ergebnismenge Ω = {ω1 , ω2 , . . .} ist endlich oder abzählbar unendlich, das Ereignissystem A ist die Potenzmenge von Ω. Die Wahrscheinlichkeitverteilung

P ist durch

P

eine —endliche oder unendliche— Folge p1 , p2 , . . . gegeben, so daß i pi = 1 und

X

P ({ωi}) = pi und daher P (A) =

pi .

i∈A

22

Man nennt einen solchen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P ) einen diskreten Wahrscheinlichkeitsraum (’discrete probability space’). Er ist durch die Angabe der Folge p1 , p2 , . . . (im wesentlichen) vollständig

beschrieben und zu jeder endlichen oder

P

unendlichen Folge p1 , p2 , . . . mit i pi = 1 gibt es einen solchen Wahrscheinlichkeitsraum. Man nennt (p1 , . . . , pn ) bzw. (p1 , . . . , pn , . . .) einen (endlichen bzw. unendlichen)

Wahrscheinlichkeitsvektor (’probability

vector’). Für 0 < q < 1 konvergiert zum

P

i

Beispiel die geometrische Reihe ∞

q

gegen

q/(1 − q), so daß durch pi = (1 − q)q i−1

i=1

eine Wahrscheinlichkeitsfolge gegeben ist. Diese liefert natürlich die geometrische Verteilung mit Parameter p = 1 − q, und daher bezieht die geometrische Verteilung ihren

Namen.

Wir wollen nun Beispiele betrachten, die nicht in die Klasse der diskreten Verteilungen

gehören.

8.) Die Exponentialverteilung.

Wir suchen ein geeignetes Modell für die Lebenszeit eines verschleißfreien elektronischen Bauteils. Als Ergebnismenge bietet sich natürlich das Intervall Ω = [0, ∞) an.

Auf ein Ereignissystem einigen wir uns später, aber auf jeden Fall sollen alle Intervalle

der Gestalt (x, ∞), x ∈ [0, ∞), die der Beobachtung das Bauteil überlebt x Zeitein”

heiten“ entsprechen, Ereignisse sein, damit wir ein Minimum an sinnvollen Aussagen

über unser Modell machen können. Versuchen wir also zunächst diesen Ereignissen

Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen. Dabei wollen wir die folgende Heuristik umsetzen:

Wir denken uns den dem Experiment zugrundeliegenden Zufallsmechanismus als das

Ziehen eines zufälligen Bauteils aus der gesamten Produktionsreihe. Dann entspricht

P ((x, ∞)) dem Anteil der Bauteile mit einer Lebensdauer länger als x in der Baureihe. Da unsere Bauteile keinen Verschleiß aufweisen, soll der Anteil der Bauteile, die

t + x Zeiteinheiten überleben, unter den Bauteilen, die t Zeiteinheiten überlebt haben,

gleich dem Anteil der Bauteile in der Gesamtserie sein, die x Zeiteinheiten überleben.

In Formeln

P ((t + x, ∞))

= P ((x, ∞)) für alle t, x ≥ 0.

P ((t, ∞))

Setzt man U(x) = P ((x, ∞)), so muß U : [0, ∞) → [0, 1] also der Funktionalgleichung

U(x + t) = U(x)U(t) mit U(0) = 1 genügen. Die Funktionen

U(x) = exp(−λx) für beliebiges λ > 0

lösen diese Funktionalgleichung. Es ist nicht schwer zu zeigen, daß dies auch die einzigen monotonen beschränkten Lösungen sind. Gibt es nun eine σ–Algebra A, die alle

Intervalle (x, ∞) enthält und eine Wahrscheinlichkeitverteilung P : A → [0, 1] mit

P ((x, ∞)) = U(x)? Wir werden später Sätze beweisen, die diese Frage in einem allgemeineren Zusammenhang beantworten. Für unsere Zwecke genügt jetzt:

Lemma 1.8. Sei F : [0, ∞) → [0, 1] eine stetige monoton wachsende, stückweise

differenzierbare Funktion mit

F (0) = 0 und

lim F (x) = 1 .

x→∞

23

Dann gibt es eine Wahrscheinlichkeitsverteilung P auf der σ–Algebra B = B(R) ∩

P([0, ∞)) mit der Eigenschaft, daß

P ([0, x]) = F (x) für alle x ∈ [0, ∞).

und für jedes Ereignis A ∈ B gilt

Z

P (A) =

f (x) dx wobei f (x) = F ′ (x) .

A

Beweis. Setze

f (x) = F ′ (x) und definiere eine Abbildung P : B → [0, ∞) durch

R

P (A) = A f (x) dx für alle A ∈ B . Dann ist (Ω, B, P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum

und es gilt nach dem Hauptsatz der Infinitesimalrechnung für alle x ≥ 0

Z x

P ([0, x]) =

F ′ (y) dy = F (x) − F (0) = F (x) .

0

Um dieses Lemma auf unser Problem anzuwenden setzen wir F (x) = 1 − U(x). F

erfüllt die Voraussetzungen des Lemmas. Also gibt es eine Wahrscheinlichkeitsverteilung P auf der σ–Algebra B = P([0, ∞)) ∩ B(R) mit P ([0, x]) = F (x) oder, äquivalent,

P ((x, ∞)) = 1 − F (x). Also haben wir einen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, B, P ) konstruiert mit der Eigenschaft, daß

P ((x, ∞)) = exp(−λx) für alle x ≥ 0

und durch Ableiten erhält man f (x) = λ exp(−λx) für alle x ∈ R+ . Diese Verteilung

ist dann für allgemeine Borel-Mengen gegeben durch

Z

P (A) =

λ exp(−λx) dx für alle A ∈ B.

A

Diese Wahrscheinlichkeitverteilung heißt Exponentialverteilung (’exponential distribution’) zum Parameter λ > 0. Aus unserer heuristischen Herleitung wird deutlich,

warum die Exponentialverteilung gerne als Modell für die Lebensdauer verschleißfreier

Teile benutzt wird.

Bleibt eine wichtige Frage: Wenn wir eine Serie von Bauteilen haben und annehmen, daß

die Lebzeiten dieser Bauteile exponentialverteilt sind, wie können wir den Parameter λ

in unserem Modell geschickt wählen? Man wird den Parameter mit Hilfe der Lebzeiten

einer aus der Serie entnommenen Stichprobe schätzen. Wie das geht und wie groß man

diese Stichprobe wählen muß, um eine Schätzung von einer bestimmten Qualität zu

erhalten, werden wir im Kapitel 4 erfahren.

9.) Die uniforme Verteilung.

Die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten läßt sich oft auf Volumen-Berechnungen

zurückführen. Dazu ein einfaches Beispiel:

24

Eine Zahnärztin erwartet am Freitagnachmittag zwei Patienten, mit denen nur vereinbart wurde, daß sie zwischen 3 und 5 Uhr kommen sollen, die Behandlung jedes dieser

Patienten dauert 30 Minuten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß einer der Patienten warten muß, wenn sonst kein Patient kommt und beide Patienten unabhängig

voneinenander zu einem zufälligen Zeitpunkt im angegebenen Zeitintervall kommen?

Die Ausgänge des Experimentes lassen sich - in Analogie zu unserem einleitenden Beispiel mit zwei Würfeln - als Punkt in dem Rechteck Ω = [3, 5] × [3, 5] beschreiben,

wobei die erste Komponenten die Eintreffenszeit von Patient A und die zweite Komponente die Eintreffenszeit von Patient B sei. Wenn keiner der Patienten einen Zeitraum

bevorzugt, ist es angemessen, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf Ω zu definieren

indem man für jedes A aus der σ–Algebra A = B(R2 ) ∩ P(Ω) setzt

P (A) =

λ2 (A)

,

λ2 (Ω)

wobei λ2 das Lebesguemaß in R2 bezeichnet. Unsere gesuchte Wahrscheinlichkeit ergibt

sich dann als (1/4)λ2 ({(x, √y) ∈ Ω : |x − √y| < 21 }), wobei die gesuchte Fläche aus

einem Rechteck der Höhe 22 und Breite 3 2 2 und zwei rechtwinkligen Dreiecken mit

Kathetenlängen jeweils 1/2 besteht. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit ist also 7/16.

Wir können also nach dem Vorbild dieses Beispiels auf einer beliebigen Borelmenge

Ω ⊆ Rn mit 0 < λn (Ω) < ∞ eine Gleichverteilung (’equi-distribution’) oder besser

uniforme Verteilung (’uniform distribution’) definieren, indem wir für jedes A aus

der σ–Algebra A = B(Rn ) ∩ P(Ω) setzen

P (A) =

λn (A)

,

λn (Ω)

Es ist leicht nachzuprüfen, daß P eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und daher (Ω, A, P )

ein Wahrscheinlichkeitsraum ist.

10.) Verteilungen mit Dichte.

Hier wollen wir, wie in Beispiel 7, das gemeinsame einer Beispielklasse noch einmal hervorheben. In Beispiel 8 und 9 haben wir als Ergebnismenge eine Borelmenge Ω ⊆ Rn

gewählt, die wir mit der σ–Algebra A = B(Rn ) ∩ P(Ω) versehenR haben. Wir haben

dann eine Borel–meßbare Funktion f : Ω → [0, ∞] gefunden mit Ω f (x) dx = 1. (Im

Fall der uniformen Verteilung wäre diese f (x) ≡ λn1(Ω) .) Eine solche Funktion nennen

wir Wahrscheinlichkeitsdichte (’probability density’). Unsere Wahrscheinlichkeitsverteilung P : A → [0, ∞) ist dann durch

Z

P (A) =

f (x) dx

A

definiert. (Ein ausführlicher Beweis der σ-Additivität findet sich zu Beginn von Kapitel

7.) Ein solcher Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P ) heißt Wahrscheinlichkeitsraum

mit Dichte, P heißt Verteilung mit Dichte.

25

Eine abschließende Bemerkung zu diesem Abschnitt: Wir haben die hier eingeführten Modelle mit heuristischen Argumenten begründet (dies wurde in Beispiel 4

oder Beispiel 8 besonders deutlich). Dies tut aber der Tatsache keinen Abbruch, daß

wir, wenn wir uns einmal für ein stochastisches Modell entschieden haben —unabhängig

davon, wie befriedigend oder unbefriedigend die Begründung für die Wahl dieses Modells auch sein mag—, bei der mathematischen Behandlung des Modells die gewohnte

mathematische Strenge walten lassen.

1.5

Verteilungsfunktionen

Wir wollen uns in diesem Abschnitt speziell mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen über

dem Ergebnisraum R beschäftigen, also Zufallsexperimenten, bei denen entweder Ω =

R ist oder X eine reellwertige Zufallsvariable ist, deren Verteilung PX uns interessiert. Unsere entscheidende Frage ist in ähnlicher Form bereits im Zusammenhang mit

Beispiel 8 gestellt worden:

Wann kann man zu einer Funktion F : R → [0, 1] eine Wahrscheinlichkeitsverteilung

P auf einer hinreichend großen σ–Algebra definieren mit

P ((−∞, x]) = F (x) für alle halboffenen Intervalle (−∞, x]

und wie sieht ein solcher Wahrscheinlichkeitsraum aus? Außerdem werden wir auch

die Frage beantworten, wie man solche Zufallsexperimente auf Computern simulieren

kann.

Um notwendige Kriterien für die Existenz einer solchen Verteilung herzuleiten, müssen

wir zunächst den umgekehrten Weg gehen und zu gegebenem Wahrscheinlichkeitsraum (R, B, P ) die Funktion F (x) = P ((−∞, x]) betrachten. Dazu muß die σ–Algebra

B natürlich alle Intervalle (−∞, x] enthalten. Dann enthält sie aber auch notwendigerweise alle komplementären

S Intervalle (x, ∞), alle halboffenen Intervalle (a, b], alle

offenen Intervalle (a, b) = n (a, b − 1/n] und schließlich alle offenen Mengen, denn jede

offene Menge ist ja darstellbar als die Vereinigung ihrer abzählbar vielen offenen TeilIntervalle mit rationalen Endpunkten. Also muß B auch die Borel–σ–Algebra enthalten,

die ja die kleinste σ–Algebra ist, die alle offenen Mengen enthält.

Definition 1.9. (a) Zu einem Wahrscheinlichkeitsraum (R, B, P ), wobei B die Borel–

σ–Algebra enthalte, definieren wir die Verteilungsfunktion (’distribution function’)

F : R → [0, 1] der Verteilung P durch

F (x) = P ((−∞, x])

(1.5)

für alle x ∈ R.

(b) Wenn X eine reellwertige Zufallsvariable von irgendeinem anderen Wahrscheinlichkeitsraum nach (R, B) mit Verteilung PX = P ist, dann heißt die Funktion F aus

(a) die Verteilungsfunktion von X und wird mit FX bezeichnet.

Wir ermitteln folgende Eigenschaften von F .

26

Satz 1.10. Sei F : R → [0, 1] eine Verteilungsfunktion. Dann ist F monoton nicht

fallend, rechtsstetig und es gilt

lim F (x) = 0 und

lim F (x) = 1 .

x→−∞

x→∞

Beweis. Die Monotonie ist klar, vgl. (1.1). Zum Nachweis der Rechtstetigkeit nehmen

wir an xn ↓ x, dh. dass xn von rechts gegen x strebt. Dann gilt für jedes n

F (xn ) = P ((−∞, xn ]) = P ((−∞, x]) + P ((x, xn ]) = F (x) + P ((x, xn ]) .

Da nach Satz 1.3

lim P ((x, xn ]) = P

n→∞

∞

\

(x, xn ] = P (∅) = 0 ,

n=1

folgt F (xn ) ↓ F (x), also die Rechtsstetigkeit. Der Grenzwert für eine Folge xn ↑ ∞

folgt nach Satz 1.3 durch

∞

[

lim F (xn ) = lim P ((−∞, xn ]) = P

n→∞

n→∞

(−∞, xn ] = P (R) = 1 ,

n=1

und für eine Folge xn ↓ −∞ folgt nach Satz 1.3 auch

lim F (xn ) = lim P ((−∞, xn ]) = P

n→∞

n→∞

∞

\

(−∞, xn ] = P (∅) = 0 .

n=1

Diese Eigenschaften stellen sich nun auch als hinreichend für die Existenz eines Wahrscheinlichkeitsraums, dessen Wahrscheinlichkeitsverteilung die Verteilungsfunktion F

hat, heraus.

Satz 1.11. Sei F : R → [0, 1] eine monoton wachsende, rechtsstetige Funktion mit

lim F (x) = 0 und

x→−∞

lim F (x) = 1 .

x→∞

Dann gibt es genau eine Wahrscheinlichkeitsverteilung P auf der Borel–σ–Algebra B(R)

mit der Eigenschaft, daß

P ((−∞, x]) = F (x) für alle x ∈ R.

Beweis. Zuerst zur Existenz von P . Wir wählen den Lebesgueraum ((0, 1), A, λ), wobei

λ die Einschränkung des Lebesguemaßes auf die σ–Algebra A = P((0, 1)) ∩ B(R)

bezeichnet, der eine uniforme Verteilung definiert. Wir wollen die gesuchte Verteilung

als Verteilung P = L(X) einer Zufallsvariablen X : (0, 1) → R konstruieren. Dazu

definieren wir X durch

X(t) = inf{x : F (x) ≥ t} = min{x : F (x) ≥ t} .

27

Die Grenzwerteigenschaften von F sichern, daß X eine wohldefinierte Abbildung ist.

Monotonie und Rechtsstetigkeit sichern, daß dieses Infimum auch angenommen wird.

Um zu zeigen, daß X meßbar ist, genügt es nach Übungsaufgabe 2 zu zeigen, daß die

Mengen X −1 ((−∞, a]) in A liegen. Es gilt aber, unter Ausnutzung der Rechtsstetigkeit

von F ,

X −1 ((−∞, a]) = {t ∈ (0, 1) : X(t) ≤ a} = {t ∈ (0, 1) : F (a) ≥ t} = (0, F (a)] ∈ A .

Das liefert nicht nur die Meßbarkeit von X, sondern auch folgende Gleichung für die

Verteilung PX von X

PX ((−∞, a]) = λ(X −1((−∞, a])) = λ((0, F (a)]) = F (a) ,

(1.6)

die genau besagt, daß die Verteilungsfunktion von PX gerade F ist.

Zum Beweis der Eindeutigkeitsaussage benötigen wir den Satz über die Eindeutigkeit

von endlichen Maßen (siehe zum Beispiel in dem Skript [9]), der natürlich insbesondere

für Wahrscheinlichkeitsmaße gilt. Die Aussage des Satzes sei hier nochmals wiederholt:

Sei (Ω, A) ein meßbarer Raum. Ein Erzeuger E einer σ-Algebra A (d.h. σ(E) = A) heißt

∩-stabil (’durchschnitt-stabil’), wenn für alle A, B ∈ E auch A ∩ B ∈ E gilt. Sind nun

µ und ν endliche Maße mit gleicher Gesamtmasse (d.h. µ(Ω) = ν(Ω) < ∞) auf (Ω, A)

die auf einem ∩-stabilen Erzeuger E von A übereinstimmen, d.h. es gilt µ(A) = ν(A)

für alle A ∈ E, dann stimmen µ und ν auf der ganzen σ-Algebra A überein.

Nun wollen wir die Eindeutigkeit des Maßes P mit diesem Hilfsmittel zeigen. Sei dazu

P̃ eine weitere Wahrscheinlichkeitsverteilung auf B(R), mit

P̃ ((−∞, x]) = F (x)

für alle x ∈ R.

Setzt man E := {(−∞, x] : x ∈ R}, so ist E ein Erzeuger von B(R). Ferner ist E

wegen (−∞, x] ∩ (−∞, y] = (−∞, min(x, y)] für alle x, y ∈ R ein ∩-stabiler Erzeuger

von B(R). Da P und P̃ auf E übereinstimmen, folgt aus dem Eindeutigkeitssatz für

endliche Maße, daß P und P̃ auf ganz B(R) übereinstimmen und daher gleich sind.

Die Verteilung P ist also eindeutig bestimmt.

Von ebenso großer Wichtigkeit wie der Satz ist die im Beweis angegebene Konstruktion,

die wir nocheinmal herausheben wollen. Da viele Computerprogramme eine Funktion

bereitstellen, die eine auf (0, 1) uniform verteilte Zufallsvariablen simulieren, ermöglicht

uns diese Konstruktion und insbesondere die Gleichung (1.6) die Simulation beliebiger

reellwertiger Zufallsexperimente.

Korollar 1.12. Ist ((0, 1), A, λ) der uniforme Wahrscheinlichkeitsraum auf (0, 1) und

die Zufallsvariable X : (0, 1) → R gegeben als so genannte verallgemeinerte Umkehrfunktion von F , das heißt

X(t) = min{x : F (x) ≥ t} ,

so hat der von X induzierte Wahrscheinlichkeitsraum (R, B(R), PX ) die Verteilungsfunktion F .

28

Schließlich betrachten wir noch einen Spezialfall, nämlich den Fall einer differenzierbaren Funktion.

Satz 1.13. Ist F wie im Satz zuvor und außerdem stückweise stetig differenzierbar mit

f (x) = F ′ (x), so ist durch

Z

P (A) =

f (x) dx für jede Borelmenge A ⊆ R,

A

eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf (R, B(R)) gegeben, deren Verteilungsfunktion F

ist.

Beweis. (R, B(R), P ) ist ein Wahrscheinlichkeitsraum. Ist f (x) = F ′ (x), so gilt nach

dem Hauptsatz der Differentialrechnung

Z x

P ((−∞, x]) =

F ′ (t) dt = F (x) − lim F (y) = F (x) .

y→−∞

−∞

Also ist F die Verteilungsfunktion von P .

1.6

Übungsaufgaben

Aufgabe 1. Sei Ω eine Menge und A ⊆ P(Ω) ein beliebiges Mengensystem. Zeige:

Es gibt eine σ-Algebra B auf Ω mit A ⊆ B, die in jeder A umfassenden σ-Algebra

enthalten ist.

Tip: Zeige, daß der Schnitt über eine beliebige Familie von σ-Algebren wieder eine

σ-Algebra ist.

Aufgabe 2.

(a) Zeige, daß für jeden meßbaren Raum (Ω, A) und jedes f : Ω −→ R = R ∪ {∞} die

folgenden Aussagen äquivalent sind:

(i) f −1 (U) ∈ A für alle offenen U ⊆ R,

(ii) f −1 (B) ∈ A für alle Borelmengen B ∈ B(R)

(iii) {ω ∈ Ω : f (ω) ≥ a} ∈ A für alle a ∈ R.

(iv) {ω ∈ Ω : f (ω) > a} ∈ A für alle a ∈ R.

Eine Funktion f : Ω −→ R, die eine der obigen Bedingungen erfüllt, heißt meßbar

.

(b) Sei nun (Ω, A) = (R, B(R)). Zeige, daß jedes stetige f : R → R meßbar ist. Gib

ein Beispiel einer meßbaren Abbildung f : R → R, die nicht stetig ist.

Aufgabe 3. Sei (Ω, A) ein meßbarer Raum. Zeige:

29

(a) Sind A1 , A2 , . . . ∈ A, so ist auch die Menge

{ω : ω ∈ Ai für unendlich viele i ∈ N}

in A.

(b) Sind f1 , f2 , f3 , . . . : Ω −→ R meßbar, so sind auch die Abbildungen

sup fi und lim sup fi

i→∞

i∈N

meßbar.

Aufgabe 4. Bei einem Wettspiel werden zwei nicht unterscheidbare faire Würfel geworfen. Der Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P ), beschreibe das Laplace-Experiment über

der Menge der verschiedenen Ergebnisse dieses Versuchs. (Der Laplace-Ansatz erscheint

hier vielleicht unnatürlich, erweist sich aber in gewissen physikalischen Situationen als

sinnvoll.) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß

(a) der Unterschied der Augenzahlen größer als 2 ist?

(b) der Unterschied der Augenzahlen größer als die Hälfte der Augensumme ist?

Aufgabe 5.

(a) Für die Binomial-Verteilung mit Parametern n und Erfolgswahrscheinlichkeit p ∈

(0, 1] betrachten wir für 1 ≤ r ≤ n die Zufallsvariablen

Xr : Ω = {0, 1}n −→ {r, r + 1, . . . , n, ∞}

Xr ((ω1 , . . . , ωn )) = min(j ≤ n :

j

X

ωi = r).

i=1

Beschreibe den von Xr induzierten Wahrscheinlichkeitsraum.

(b) Leite aus a) ein stochastisches Modell für die Wartezeit auf den r-ten Erfolg bei

einer (potentiell) unendlichen Folge von unabhängigen Experimenten mit Erfolgswahrscheinlichkeit p ∈ (0, 1] her.

(c) Ein gewisser Mathematiker trägt immer jeweils eine Streichholzschachtel in seiner

rechten und eine in seiner linken Tasche. Wenn er ein Streichholz braucht, wählt er

zufällig eine seiner beiden Taschen aus (mit gleicher Wahrscheinlichkeit). Anfangs

enthalten beide Streichholzschachteln jeweils N Streichhölzer. Wenn unser Mathematiker zum ersten Mal entdeckt, daß eine seiner Streichholzschachteln leer ist, wie

groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß in der anderen Schachtel jeweils 0, 1, 2, . . . N

Streichhölzer sind?

30

Aufgabe 6. Ein Sortiment von 20 Teilen gilt als gut“, wenn es höchstens 2 defekte

”

Teile enthält, als schlecht“, wenn es mindestens 4 defekte Teile enthält. Käufer und

”

Verkäufer des Sortiments kommen überein, 4 zufällig herausgegriffene Teile zu testen.

Nur wenn alle 4 in Ordnung sind, findet der Kauf statt. Der Verkäufer trägt bei diesem

Verfahren das Risiko, ein gutes Sortiment nicht zu verkaufen, der Käufer, ein schlechtes

Sortiment zu kaufen.

Gib ein passendes stochastisches Modell an. Wer trägt das größere Risiko?

Aufgabe 7. Ein Stab der Länge 1 wird zufällig in zwei Stücke gebrochen, so daß die

Länge des rechten Stücks auf dem Einheitsintervall uniform verteilt ist. Danach wird

ebenso zufällig der längere der beiden Stäbe in zwei Stücke gebrochen.

Gib ein geeignetes stochastisches Modell an. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß

sich aus den entstandenen 3 Stäben ein Dreieck bilden läßt?

Aufgabe 8. (a) Zeige: Ist pn eine Folge mit 0 ≤ pn ≤ 1 und npn −→ λ, so gilt

bk (n) =

n

k

pkn (1 − pn )n−k −→ e−λ

λk

.

k!

Was bedeutet dies anschaulich für die Binomial-Verteilung?

(b) In eine Menge Teig werden M Rosinen geknetet, dann werden N Brötchen aus dem

gesamten Teig geformt. Gib ein stochastisches Modell an. Wie viele Rosinen sollte

man mindestens verwenden, damit ein Brötchen mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit

mindestens eine Rosine enthält?

Aufgabe 9. Sei n ∈ N und k ∈ {0, . . . , n} fest. Bezeichne die Wahrscheinlichkeitsgewichte der hypergeometrischen und der Binomial-Verteilung mit

s w

n

und b(k; p) =

pk (1 − p)n−k .

h(k; w, s) = k s+wn−k

k

n

Falls für zwei Folgen (si ), (wi ) ⊆ N gilt

si → ∞, wi → ∞ und

wi

→ p,

w i + si

so zeige, daß für jedes k ∈ {0, . . . , n} gilt h(k; wi , si ) −→ b(k; p). Wie kann man dieses

Ergebnis anschaulich interpretieren?

Aufgabe 10. Für n ∈ N und λ > 0 sei (Ωn , An , Pn ) der Wahrscheinlichkeitsraum mit

Ωn = [0, ∞)n , An = B(Rn )∩P(Ωn ), der durch die Dichte f (x1 , . . . , xn ) = λn exp(−λ(x1 +

· · · + xn )) gegeben ist.

(a) Zeige, daß die Zufallsvariablen Xk : Ωn 7→ R, Xk (x1 , . . . , xn ) = xk für alle k, n ∈ N

zum Parameter λ exponentialverteilt sind.

(b) Beschreibe die Verteilung P

der Zufallsvariablen Yn : Ωn → {0, . . . , n}, die durch

Yn (x1 , . . . , xn ) = max(k : ki=1 xi < 1) gegeben ist.

31

(c) Benutze die Ergebnisse aus (a) und (b), um ein Modell für die Anzahl der Prozessoren aufzustellen, die benötigt werden, um einen Arbeitsplatzrechner für ein

Jahrzehnt zu betreiben (ein Arbeitsplatzrechner braucht einen funktionsfähigen

Prozessor, und wenn dieser ausfällt, wird er sofort ersetzt. Beachte, daß die Zahl

der Prozessoren nicht von vorneherein beschränkt ist). Vergleiche das Modell mit

den in Aufgabe 8 berechneten Grenzwerten und interpretiere das Ergebnis.

Aufgabe 11.

(a) In einer Urne befinden sich s schwarze und w weiße Kugeln. Aus dieser Urne werden

nun nacheinander zufällig Kugeln gezogen und nicht wieder zurückgelegt. Leite ein

stochastisches Modell für die Wartezeit auf die erste weiße Kugel aus unserem

Urnenmodell her.

(b) Die Urne enthalte 5 Kugeln. Vergleiche für w = 1, 2, 3, 4 und k = 1, 2, 3, 4, 5 die

Wahrscheinlichkeiten, daß die erste weiße Kugel im k-ten Zug erscheint im Fall

des Ziehens mit und ohne Zurücklegen. Stelle die Ergebnisse graphisch dar und

interpretiere sie.

Aufgabe 12.

(a) Definiere auf dem uniformen Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, A, P ), Ω = [0, 1] und

A = B(R)∩P([0, 1]), eine zum Parameter λ > 0 exponentialverteilte Zufallsvariable

X : Ω −→ [0, ∞).

(b) Benutze Teil (a) um auf einem Computer eine Folge (Xn ) von unabhängigen zum

Parameter 1 exponentialverteilten Zufallsvariablen zu simulieren. Stelle diePErgebn

nisse der Simulation graphisch dar. Wie verhalten sich die Mittelwerte n1

i=1 Xi

für große n?

Aufgabe 13. Zu einem Wahrscheinlichkeitsvektor v = (p1 , . . . , pk ) soll eine Zufallsvariable X mit P (X = i) = pi simuliert werden. Schreibe eine Prozedur, die (mit Hilfe

einer uniformen Verteilung auf (0, 1)) für beliebige v und n eine Serie von n Simulationen der Zufallsvariablen X erzeugt, und stelle die Ergebnisse graphisch dar.

Aufgabe 14.

(a) Es sei X : Ω → Ω′ und A′ sei eine σ–Algebra auf Ω′ . Zeige, daß σ(X) := {X −1 (B) :

B ∈ A′ } eine σ–Algebra auf Ω ist.

(b) Nun sei Ω = Ω′ = R und A = A′ = B(R). Definiere eine Abbildung X : Ω → Ω′

via

n

X

X(ω) :=

ai 1Ai (ω).

Dabei seien ai ∈ R und Ai ∈ A mit

Sn

i=1

i=1

Ai = Ω sowie Ai ∩ Aj = ∅, sobald i 6= j.

(i) Zeige, dass X messbar ist von (Ω, A) nach (Ω′ , A′).

32

(ii) Was ist in diesem Fall σ(X)?

Aufgabe 15. Man möchte sich überzeugen, daß es in einer Menge ein Element mit

vorgegebener Eigenschaft gibt. Die von Paul Erdös eingeführte probabilistische Methode besteht darin zu beweisen, daß man bei zufälliger Wahl eines Elements aus dieser

Menge mit positiver Wahrscheinlichkeit ein Element mit der gewünschten Eigenschaft

wählt.

Insgesamt 12% der Oberfläche einer Kugel sind schwarz (und eine Borelmenge) und

der Rest ist weiß. Gibt es einen einbeschriebenen Würfel, dessen Ecken allesamt weiß

sind?

(a) Unter der Voraussetzung, dass es eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf der Menge aller in die Kugeloberfläche eingeschriebenen Würfel gibt, für die Lage jeder

Ecke eines zufällig ausgewählten Würfels gleichverteilt ist auf der Kugeloberfläche, beweise die Existenz eines geeigneten Würfels.

(b) (Etwas anspruchsvoller:) Konstruiere eine Wahrscheinlichkeitsverteilung wie in

(a).

33

34

Kapitel 2

Bedingte Wahrscheinlichkeiten und

stochastische Unabhängigkeit

2.1

Einleitendes Beispiel

Wir wollen die Begriffe der bedingten Wahrscheinlichkeiten und der Unabhängigkeit

durch ein Beispiel motivieren. Betrachten wir dazu noch einmal das Ziehen ohne

Zurücklegen aus einer Urne aus Beispiel 5. Der zugehörige Wahrscheinlichkeitsraum

ist durch Ω = {0, 1}n , A = P(Ω) und

P (A) =

X (w)n̂(ω) (s)n−n̂(ω)

(s + w)n

ω∈A

gegeben, wobei n̂(ω) die Anzahl der Einsen und n − n̂(ω) die Zahl der Nullen im n–

Tupel ω ist. Wie groß ist nun die Wahrscheinlichkeit im ersten, zweiten, dritten, etc. Zug

eine weiße Kugel zu ziehen? Da man die ersten beiden gezogenen Kugeln miteinander

vertauschen kann, ohne den Rest des Experiments zu beeinflussen, ist es einleuchtend,

dass die Wahrscheinlichkeit dafür, im zweiten Zug eine weiße Kugel zu ziehen, genau

so groß ist wie dafür, im ersten Zug eine weiße Kugel zu ziehen. Analoges sollte für die

späteren Kugeln gelten.

Um dies Argument in unseren Formalismus zu übersetzen, betrachten wir die Zufallsvariablen X1 , . . . , Xn , die durch

Xk (ω) = ωk wobei ω = (ω1 , . . . , ωn )

gegeben sind. Dann entspricht der Beobachtung, im k–ten Zug eine weiße Kugel zu

ziehen, das Ereignis {Xk = 1}. Um die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses zu bew

. Nun betrachtet man die bijektive

rechnen, beobachtet man, daß P (X1 = 1) = w+s

Abbildung σk : Ω → Ω, welche die erste mit der k–ten Komponente vertauscht, also

ωk j = 1

(σk (ω))j := ω1 j = k .

ωj sonst

35

Für jedes k ≤ n bildet σk die Menge der ω ∈ Ω mit ω1 = 1 bijektiv auf die ω ∈ Ω mit

ωk = 1 ab. In unserem Modell haben aber die Elementarereignisse {ω} und {σk (ω)},

für beliebiges ω ∈ Ω dieselbe Wahrscheinlichkeit. Dementsprechend gilt

P (Xk = 1) = P (σk {ω ∈ Ω : ω1 = 1}) = P ({ω ∈ Ω : ω1 = 1}) = P (X1 = 1).

Die Wahrscheinlichkeit, eine weiße Kugel zu ziehen ist also bei jedem Zug die gleiche

und entspricht dem Anteil der weißen Kugeln, die sich am Anfang in der Urne befinden.

Das setzt aber voraus, dass wir über den Ausgang der vorangegangenen Züge keine

Kenntnis haben.

Wenn wir aber über das Eintreten eines Ereignisses A Kenntnis erhalten, verändert

dies unser Wissen über das Experiment und damit auch unseren beschreibenden Wahrscheinlichkeitsraum. Diese Veränderung äußert sich in einer Veränderung der zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsverteilung, die neue zu betrachtende Wahrscheinlichkeitsverteilung ist die bedingte Verteilung gegeben A.

2.2

Definitionen, Folgerungen und Beispiele

Definition 2.1. Sei (Ω, A, P ) ein Wahrscheinlichkeitsraum und B ∈ A ein Ereignis

mit P (B) > 0. Für A ∈ A sei P (A|B), gegeben durch

P (A|B) =

P (A ∩ B)

.

P (B)

Die Zahl P (A|B) heißt bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B (’conditional

probability of A given B’). Die Funktion P (·|B) : A → [0, 1], A 7→ P (A|B) ist eine

Wahrscheinlichkeitsverteilung auf Ω, die bedingte Wahrscheinlichkeitverteilung

gegeben B.

Beispiel: Wenn wir in unserem Urnenbeispiel (ohne Zurücklegen) wissen, daß im ersten

Zug eine weiße Kugel gezogen wurde, so ändert sich unser Modell. Statt P müssen

wir jetzt die bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung gegeben das Ereignis {X1 = 1}