Komorbidität: Ein Anachronismus und eine Herausforderung für die

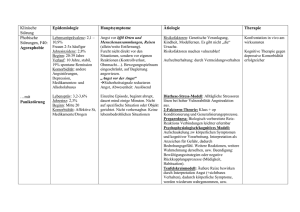

Werbung

13 Komorbidität: Ein Anachronismus und eine Herausforderung für die Psychotherapie Reiner Bastine 2.1 Einleitung – 14 2.2 Die empirische Befundlage zur Komorbidität – 14 2.3 Einwände und Schlussfolgerungen – 17 2.4 Die Folgen für die Psychotherapie – 20 Literatur – 24 2 14 Kapitel 2 • Komorbidität: Ein Anachronismus und eine Herausforderung für die Psychotherapie 2.1 Definition: Komorbidität 2 Krankheit versus Störung Unter Komorbidität ist das gemeinsame Auftreten verschiedener, voneinander abgrenzbarer psychischer und/oder somatischer Störungen in einem festgelegten Zeitraum zu verstehen. Bekanntlich ist der Begriff abgeleitet vom Lateinischen »morbus«, also der Krankheit, und verweist damit auf seinen Ursprung im medizinischen Krankheitsmodell. Damit ist die Annahme verbunden, dass es sich bei den verschiedenen Krankheiten um klar voneinander abgrenzbare Einheiten handelt, von denen weiter angenommen wird, dass sie unabhängig voneinander sind und jeweils für sich einen eigenständigen und charakteristischen Verlauf haben (vgl. Bastine 1998; 2005b). Im Klassifikationssystem ICD-10 liest sich das allerdings so, dass zunächst von dem Begriff der psychischen Krankheit Abstand genommen wird zugunsten des Begriffs der Störung (oder Dysfunktion): »So ersetzt der Begriff ‚Störung‘ den der psychischen Krankheit weitgehend«. Lediglich durch ein Semikolon abgetrennt, findet dieser Satz jedoch eine kuriose Fortsetzung: »dem Prinzip der Komorbidität wird Rechnung getragen« (Weltgesundheitsorganisation/Dilling, Mombour, Schmidt 1993, S. 9). Das ist doch wirklich ein klares Bekenntnis zu einer wissenschaftlich begründeten Widersprüchlichkeit – wie einem unwillkommenen Gast, der am Eingang kalt herauskomplimentiert und an der »Hintertür« (Bastine 1998, S. 184) herzlich begrüßt wird! Schon diese Inkonsequenz und Unentschlossenheit ist genügend Anlass, über das anscheinend selbstverständliche »Prinzip der Komorbidität« noch einmal nachzudenken. Allerdings sind es ebenso die empirischen Befunde, die dies dringend erforderlich machen. Ich werde dies unter den folgenden Gesichtspunkten tun, indem ich 5 erstens die empirische Befundlage zur Komorbidität psychischer Störungen vorstelle, 5 zweitens einige Einwände und Schlussfolgerungen daraus ziehe sowie 5 drittens die Bedeutung thematisiere, die das gemeinsame Auftreten verschiedener psychischer Störungen für die Psychotherapie hat. 2.2 National Comorbidity Survey Einleitung Die empirische Befundlage zur Komorbidität Die meisten Ergebnisse zur Komorbidität stammen aus epidemiologischen Untersuchungen, wobei ein Hauptaugenmerk auf der Komorbidität der psychischen Störungen untereinander liegt – die Komorbidität mit somatischen Störungen wirft noch einmal ganz andere, nicht weniger spannende Fragen auf, die ich hier leider ausklammern muss. Zwei der international bekanntesten Untersuchungen zur Epidemiologie psychischer Störungen befassen sich auch mit der Frage der Komorbidität dieser Störungen. Das ist zum einen der National 2.2 • Die empirische Befundlage zur Komorbidität Comorbidity Survey von Kessler et al. (2005), eine US-amerikanische Bevölkerungsstudie an über 9.200 Personen. Erfasst wurden 19 Diagnosen über einen Zeitraum von 12 Monaten. Uns interessieren dabei besonders die »identifizierten Fälle« der 12-Monats-Prävalenz, also die Personengruppe, die eine psychische Auffälligkeit in behandlungsbedürftigem Ausmaß zeigte. Von diesen Personen erhielten 55 % die Diagnose einer singulären Störung und die übrigen 45 % zwei oder mehr Diagnosen einer psychischen Störung. Besonders interessant ist eine Teilgruppe, bei denen im genannten Zeitraum sogar drei oder mehr psychische Störungen festgestellt wurden. Diese Teilgruppe umfasste allein 23 % aller »klinischen Fälle«, also fast ein Viertel aller als behandlungsbedürftig diagnostizierten Fälle! In Deutschland lieferte der Bundesgesundheitssurvey, der an 4.181 Personen über den Zeitraum eines Jahres erhoben wurde, recht ähnliche Befunde: Unter den »identifizierten Fällen« erhielten 60,5 % die Diagnose einer singulären Störung (dort als »reine Störungen« bezeichnet), während bei 39,5 % »komorbide« psychische Störungen festgestellt wurden. Auch hier wurde eine Teilgruppe der Personen mit mehreren Störungsdiagnosen erfasst: Diagnosen mit drei oder mehr Störungen (»hoch komorbid«) wurden bei 10,3 % der Fälle registriert. Für die in der Untersuchung diagnostisch erfassten 17 Störungen rangierte die Rate der Komorbidität zwischen 44 und 94 %. Am höchsten war sie bei der Generalisierten Angststörung. Bei den sieben häufigsten aggregierten Störungsgruppen gab es prägnante Störungskombinationen, vor allem die Kombinationen von Depression mit Angststörung, Angst- und somatoforme Störung, depressiver Störung mit Angst- und somatoformer Störung, verschiedene Angststörungen untereinander sowie depressive mit somatoformer Störung. Wie gewichtig das multiple gemeinsame Vorkommen von »verschiedenen, voneinander abgrenzbaren psychischen Störungen« ist, zeigt ein weiterer Befund: Für die 1.301 als »psychisch gestört« klassifizierten Personen wurden insgesamt 2.321 Diagnosen vergeben, also im Durchschnitt erhielt jeder »klinische Fall« 1,8 Diagnosen. »Reine« Störungen traten damit, gemessen an den insgesamt vergebenen Störungsdiagnosen, nur bei etwa einem Drittel aller Störungsdiagnosen auf. Bei den aggregierten größeren Störungsgruppen zeigen sich hohe substantielle Überlappungen, so bei Angststörungen, bei affektiven Störungen, bei der Abhängigkeit von Substanzen, bei somatoformen Störungen sowie bei Essstörungen. Dies zeigt die Abbildung 2.1 (. Abb. 2.1) für die 12-Monats-Prävalenzen dieser Störungen (Jacobi et al. 2004; für 2-Monats-Komorbiditäten vgl. Wittchen u. Hoyer 2006, S. 70). Diese Befunde berücksichtigen dabei nicht, dass wichtige psychische Störungen in diesen Untersuchungen nicht erfasst wurden. Das gilt vor allem für Persönlichkeitsstörungen und Belastungs- und Anpassungsstörungen, die sich erfahrungsgemäß besonders stark mit anderen psychischen Beeinträchtigungen überschneiden und die 15 2 Bundesgesundheitssurvey 16 Kapitel 2 • Komorbidität: Ein Anachronismus und eine Herausforderung für die Psychotherapie 2 62,1 % der Angststörungen sind komorbid 61,2 % der affektiven Störungen sind komorbid 44,9 % der Substanzstörungen sind komorbid 65,2 % der Essstörungen sind komorbid 54,3 % der somatoformen Störungen sind komorbid . Abb. 2.1 12-Monats-Komorbidität einzelner Störungsgruppen, adaptiert nach Jacobi et al. (2004) Häufigkeit der Komorbidität zweifellos zu einer drastischen Erhöhung der Komorbiditätsraten führen würden (vgl. die Beiträge von Rudolf, Barnow und Lang in diesem Buch). Die affektiven Störungen werden aus gutem Grund hinsichtlich ihres gemeinsamen Vorkommens mit anderen psychischen Störungen besonders beachtet. So stellte die Bundespsychotherapeutenkammer (2010) kürzlich in vollständiger Übereinstimmung mit den genannten Daten fest, dass 60 % der depressiv erkrankten Menschen an einer weiteren psychischen Erkrankung leiden, ganz abgesehen von der Koinzidenz mit einer ganzen Reihe somatischer Erkrankungen. Aus einer finnischen Untersuchung in einer psychiatrischen Versorgungseinrichtung wissen wir, dass sogar 79 % der Patienten mit einer Majoren Depressiven Störung an wenigstens einer weiteren psychischen Störung litten (Melartin et al. 2002). Natürlich spiegeln sich die außerordentlich starken Zusammenhänge zwischen verschiedenen psychischen Störungen auch in der Versorgungspraxis wider. Die Psychotherapeutischen Ambulanzen der Universität Mainz geben einen sehr informativen jährlichen Bericht über ihre psychotherapeutische Arbeit heraus. Im Jahr 2009 wurden dort 986 Patienten mit einer psychischen Störung psychotherapeutisch behandelt. Insgesamt jedoch wurden für diese 986 Psychotherapiepatienten genau 1.946 Diagnosen vergeben – also auch hier bekam jeder psychotherapeutische Patient im Durchschnitt zwei psychische Störungen diagnostiziert! Dieses Ergebnis wiegt auch deshalb besonders schwer, weil zwar in den internen Berichten der Therapeuten, die an der kassenärztlichen Versorgung teilnehmen, in erheblichem Umfang »Komorbiditäten« beschrieben werden, diese aber nur 2.3 • Einwände und Schlussfolgerungen selten in eine ICD-Kodierung umgesetzt und als offizielle Diagnosen aufgeführt werden (Lieberz, Koudela u. Lieberz 2009). Gesichert ist inzwischen auch, dass die Koinzidenz psychischer Störungen mit einer ganzen Reihe weiterer Faktoren in Zusammenhang steht (Jacobi et al. 2004; Kessler et al. 2005; Melartin et al. 2002), unter anderem mit: 5 der Länge des Zeitraums, der bei der Erhebung der Störungen herangezogen wird: Je länger dieser ist, desto höher ist die sogenannte Komorbidität; 5 Faktoren der persönlichen Lebenssituation wie dem familiären und dem sozioökonomischen Status (Unverheiratete und Angehörige der unteren Sozialschicht weisen höhere Komorbiditäten auf); 5 dem Geschlecht (bei Frauen ist die Koinzidenz höher als bei Männern); 5 einem niedrigen körperlichen Gesundheitszustand sowie 5 dem Schweregrad der psychischen Beeinträchtigung. Die »Komorbidität« hat außerdem Folgen: Sie beeinflusst die Rate der Versorgung der betreffenden Personen. Menschen mit mehreren psychischen Störungen erhalten sehr viel häufiger eine Behandlung als Menschen mit einer singulären Störung, was vermutlich sowohl an der stärkeren Auffälligkeit wie auch an der stärkeren Beeinträchtigung durch die Komplexität der psychischen Symptomatik liegt. Der Unterschied ist gravierend, denn nach den Daten des Bundesgesundheitssurvey war die Versorgungsrate bei »hoch-komorbiden« Personen mehr als doppelt so hoch wie bei Personen mit einer singulären Störung (76 % versus 30 %; Jacobi et al. 2004). Auch diese Daten weisen darauf hin, dass »Komorbidität« nicht einfach nur »zufällig« auftritt, sondern auf die außerordentlich komplexe Bedingtheit von psychischen Störungen hinweist und mit einer Vielzahl weiterer Bedingungen der gesamten Lebensumstände der Betroffenen zusammenhängt. 2.3 17 2 Koinzidenz mit weiteren Faktoren Versorgungsrate bei Komorbidität Einwände und Schlussfolgerungen Erstens Diese Befunde zur Komorbidität psychischer Störungen müssten eigentlich außerordentlich beunruhigen, denn sie werfen ein überaus kritisches Licht auf das Postulat voneinander unabhängiger Störungen, die mehr oder weniger zufällig in einer bestimmten Zeitspanne gemeinsam auftreten. Die empirisch gesicherte Realität stellt diese Annahme fundamental in Frage: Die Koinzidenzen treten bei mindestens 40 % aller klinischen Fälle auf und bei einer beträchtlichen Teilgruppe der Betroffenen sogar hochgradig massiert: »Es ist nicht selten, dass ein Patient fünf oder sechs Diagnosen zugeschrieben erhält« (Wittchen u. Hoyer 2006, S. 49). Singuläre Störungen Komorbidität eher die Regel als die Ausnahme 18 Kapitel 2 • Komorbidität: Ein Anachronismus und eine Herausforderung für die Psychotherapie sind bei wichtigen Hauptdiagnosen sogar deutlich in der Minderheit. Schließlich entfallen zwei Drittel aller klinischen Diagnosen auf multiple Störungen. Würden Mehrfachdiagnosen etwa in weniger als fünf Prozent aller Fälle und nur bei wenigen Störungen auftreten, ließe sich dieses Ergebnis vielleicht noch tolerieren und als Ausnahme und »seltenes Ereignis« einordnen. Aber ganz im Gegenteil: das gemeinsame Auftreten psychischer Störungen ist »eher die Regel als die Ausnahme« (Bastine, 1998, S. 184) und steht damit eindeutig im Widerspruch zu den theoretischen Grundlagen des Komorbiditätskonzepts. Diese Aporie ist keineswegs unerheblich, sondern trifft den zentralen Kern der theoretischen Fundierung psychischer Störungen. 2 Zweitens Hinzu kommt, dass die epidemiologischen Daten das Aus- Symptomatische Überschneidungen Spektrum psychischer Störungen gering Komorbidität und Beobachtungszeitraum »Prinzip Komorbidität« wissenschaftlich fragwürdig maß der Überlappung verschiedener Störungsphänomene noch gravierend unterschätzen, und zwar aus drei Gründen: Einmal gibt es unterhalb der Schwelle von Volldiagnosen ein ganz erhebliches Maß symptomatischer Überschneidungen. Beispielsweise treten Angststörungen sehr häufig bei Menschen auf, die zugleich ausgeprägte ängstlich-vermeidende Persönlichkeitszüge aufweisen, die jedoch nicht unbedingt die geforderten Kriterien einer vollen Persönlichkeitsstörung erfüllen, etwa weil die Gefühle von Anspannung und Besorgtheit nicht »andauernd und umfassend« vorhanden sind. Die zitierten epidemiologischen Daten beschränken sich hingegen lediglich auf das gemeinsame Auftreten von Störungen, die jede für sich die Kriterien einer Volldiagnose erfüllen. Weiter beziehen sich die meisten epidemiologischen Untersuchungen nur auf ein ausgesprochen kleines Spektrum psychischer Störungen. Die beiden genannten Surveys erfassen beispielsweise nur 17 bzw. 19 Diagnosen (von weit über 300 in der ICD-10) und sie konzentrieren sich zudem vorwiegend auf Störungen der obersten Hierarchieebenen des Klassifikationssystems. Würden auch die differenzierteren Störungen der unteren Ebenen der Klassifikation einbezogen, würden die Koinzidenzen zwischen verschiedenen Störungen beträchtlich höher ausfallen. Schließlich ist die Höhe der festgestellten Komorbiditäten abhängig von der Länge der zugrunde liegenden Beobachtungszeiträume: je länger der Zeitraum, desto höher sind die festgestellten Komorbiditäten. Es fehlt an Untersuchungen, die zeigen, wie sich die Beziehungen zwischen verschiedenen psychischen Beeinträchtigungen über längere Zeiträume entwickeln und welche Faktoren dafür ausschlaggebend sind. Wenn dabei sowohl unbehandelte wie behandelte Störungsverläufe analysiert würden, ließe sich auch das bemerkenswerte Theoriedefizit dieses Konzepts beheben. Drittens Der gravierendste Einwand ist allerdings, dass das an- spruchsvoll klingende »Prinzip Komorbidität« überhaupt nichts erklärt: Es ist rein deskriptiv-formal, beschreibt lediglich zeitliche Überschneidungen des Auftretens verschiedener psychischer Störun- 2.3 • Einwände und Schlussfolgerungen 19 2 gen und lässt jede inhaltliche Begründung vermissen, abgesehen von dem kryptischen, dennoch fatalen Bezug auf das Krankheitskonzept (»Morbus«). Der Begriff erleichtert keineswegs das Verstehen von psychischen Störungen. Zudem dient der Verweis auf ein nicht näher begründetes »Prinzip« der Verschleierung. Welche kausale oder funktionale Bedeutung das gemeinsame oder das innerhalb eines bestimmten Zeitraums versetzte (beides ist möglich) Auftreten von psychischen Störungen und Problemen hat, bleibt im Dunkeln und lässt reichlich Spielraum für Spekulation und Interpretation möglicher Zusammenhänge (Petermann, Kusch u. Niebank 1998, S. 191–194). Die konzeptuelle Anleihe am Morbiditätskonstrukt bedeutet jedoch, dass die gemeinsam auftretenden Störungen als eigentlich unabhängige Krankheitseinheiten aufgefasst werden müssten, die miteinander nicht kausal verknüpft sind und daher nicht systematisch gemeinsam auftreten (vgl. Bastine 2005a). Dagegen steht allerdings die klinische Sicht, aus der heraus evident ist, dass ein gemeinsames Auftreten verschiedener psychischer Auffälligkeiten meistens keineswegs zufällig, sondern systematisch ist: In aller Regel lassen sich funktionale oder kausale Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Störungsaspekten rekonstruieren, die verständlich und erklärbar machen, warum verschiedene psychische Beeinträchtigungen bei dem speziellen psychischen Hintergrund und den spezifischen Lebensumständen eines Patienten auftreten. Das schließt explizit ein, dass es bei einem Patienten durchaus andere Erklärungen für das gemeinsame Auftreten von Ängsten und depressiven Beeinträchtigungen geben kann als bei einem anderen Patienten. Viertens Ist es nun Sackgasse oder Ausweg, wenn die Komorbidität nicht zur Ausnahmeerscheinung, sondern zum Wesensmerkmal psychischer Störungen erklärt wird? »Komorbidität ist ein Charakteristikum psychischer Störungen und hat wichtige Implikationen für die Aufklärung der Ätiologie und Pathogenese sowie die Therapieplanung« (Wittchen u. Hoyer 2006, S. 49; ähnlich Fiedler 1995). Es klingt eher danach, aus der Not eine Tugend zu machen, als nach einer wirklich überzeugenden Lösung. Zumal es mit der Realisation dieser hoffnungsvoll angekündigten Implikationen keine so große Eile zu haben scheint, jedenfalls sucht man bisher ziemlich vergeblich nach deren konsequenter Umsetzung. Vielmehr scheint das Leitmotiv eher darin zu liegen, den Dinosaurier der morbiditätsorientierten Pathopsychologie zu retten. Als immunisierendes Hilfsargument wird nämlich gleichzeitig eingebracht, dass die hohe Komorbiditätsrate auf die deskriptive Ausrichtung der heutigen Klassifikationssysteme zurückzuführen sei (z. B. Wittchen u. Hoyer 2006; Gouzoulis-Mayfrank, Schweiger u. Sipos 2008). Leider wird dabei übersehen, dass das zugrunde liegende Problem eine konzeptuell-theoretische Aporie ist und keine Not der klassifikatorischen Umsetzung. Komorbidität: Wesensmerkmal psychischer Störungen? 20 Kapitel 2 • Komorbidität: Ein Anachronismus und eine Herausforderung für die Psychotherapie Störungs-»Systeme« statt singulärer Entitäten 2 Fünftens Es fehlt an Konsequenz, aus diesen Erkenntnissen eine weiterführende Schlussfolgerung zu ziehen: Statt am Detail zu kurieren, ist ein fundamentaler Paradigmenwechsel fällig. Die kategoriale Denkweise, in der die einzelne Störung eine singuläre Entität ist, muss durch eine systemische Denkweise ersetzt werden. Die verschiedenen Erscheinungsweisen psychischer Störungen (gemeinhin als »Symptome« bezeichnet) hängen untereinander in vielfältiger kausaler und funktionaler Weise zusammen; außerdem sind sie eng verknüpft mit dem Kontext von Lebensumständen und der persönlichen Geschichte des Patienten (Bastine 2005a). Anstelle von Störungs- oder Krankheits-»Einheiten« ist konzeptuell von Störungs-»Systemen« auszugehen. Um den Realitäten gerecht zu werden, muss das Postulat der klaren kategorialen Abgrenzbarkeit psychischer Störungen und damit die Annahme distinkter Störungseinheiten endgültig verabschiedet werden. Es handelt sich bei diesen Annahmen um einen kategorialen Fehler, der einem zeitgemäßen Verständnis psychischer Störungen und damit auch der Entwicklung praxistauglicher Behandlungen massiv im Wege steht. > Nicht das Auftreten komorbider Störungen ist erklärungsbedürftig, sondern das der singulären Störungen! 2.4 Eindeutig störungsspezifische Fälle sind selten Die Folgen für die Psychotherapie Konsequenterweise ergibt sich daraus für die Psychotherapie, dass die »reinen« diagnostischen Behandlungsfälle in der Praxis rar sind: »In vielen klinischen Einrichtungen mag es schwierig sein, reine diagnostische Fälle zu finden, die nicht auch unter anderen Arten von Psychopathologie leiden« (Clark, Watson u. Reynolds 1995, S. 128). Das ist noch sehr vorsichtig ausgedrückt, bedeutet aber im Klartext, dass die eindeutig störungsspezifischen Fälle, die sich auf eine einzige umgrenzte psychische Störung und nur auf diese beziehen, in der klinischen Praxis selten zu finden sind. Damit kehren sich die Verhältnisse um: Nicht die klar umgrenzte psychische Störung ist in der Psychotherapie der Normalfall, sondern Behandlungsfälle, die »wenig konturiert« und durch verschiedene Störungsaspekte gekennzeichnet sind (Bastine 1998, S. 184 sowie S. 244–247). Es ist ja die normale psychotherapeutische Erfahrung, dass beispielsweise Befürchtungen und Ängste zunächst eine existenzielle Lebenskrise und nicht verarbeitete Verlusterfahrungen verdecken, die sich erst später während der Behandlung als depressive Störung manifestieren. Dabei führen vielfältige Einflüsse zu ebenso facettenreichen Erscheinungsbildern der psychischen Problematik, die »reine Fälle« selten werden lässt und die Behandlungen erfordert, die die komplexen Lebenslagen der Patienten berücksichtigen (Fiedler 2006). 21 2.4 • Die Folgen für die Psychotherapie 2 Erwartungen ca. 15 % (Placebo-Effekte) Allgemeine PsychotherapieFaktoren ca. 30 % Psychotherapeutische Methoden ca. 15 % Außertherapeutische Veränderungen ca. 40 % . Abb. 2.2 Geschätzter Anteil therapeutischer Faktoren an der Besserung von Psychotherapie-Patienten anhand empirischer Erfolgsuntersuchungen (adaptiert nach Lambert u. Barley 2002, S. 18) Gleichzeitig wird das Erscheinungsbild der Störungen durch vielfältige Bedingungen geprägt, angefangen von den lebensgeschichtlichen Erfahrungen des Patienten, seiner Persönlichkeit, seinen Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten, dem Verlauf der Beeinträchtigungen sowie vergangenen und gegenwärtigen Lebensweisen und Lebensbedingungen. Diese Vielfalt der ätiologischen und pathogenetischen Einflüsse führt zu einem ebenso facettenreichen Erscheinungsbild der psychischen Problematik, die »reine Fälle« selten machen (Bastine 2005a; vgl. die Beiträge von Kämmerer, Resch und Ahlsdorf in diesem Buch). Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass störungsspezifische Behandlungsmethoden nach dem Resümee von Lambert u. Barley (2002) einen relativ geringen Anteil am Gesamterfolg der Psychotherapie haben. Beide Autoren haben versucht, aus der Fülle der empirischen Ergebnisse zum Therapieerfolg auf den Anteil zu schließen, den verschiedene Prädiktoren zur Besserung von Psychotherapie-Patienten leisten. »Eine gewissenhaft abgeleitete, dennoch grobe Schätzung des relativen Beitrages verschiedener Variablen zum PsychotherapieErgebnis« (Lambert u. Barley 2002, S. 18) lässt sie zu dem Ergebnis kommen, das in der Abbildung 2.2 dargestellt ist (. Abb. 2.2). Danach sind es vor allem unspezifische Faktoren wie außertherapeutische Einflüsse (40 %) und Beziehungsfaktoren (30 %), die deutlich mehr zum Therapieerfolg beitragen als Erwartungseffekte (15 %) und störungsspezifische Techniken (15 %). Auf diesen letzten ruhten sicher die Hoffnungen der störungsspezifischen Behandlungstheoretiker. Bei allen Einwänden, die gegen diese Quantifizierung angebracht sind, dürfte sie doch ein weiterer Hinweis für die Notwendigkeit einer neuen Perspektive für die Psychotherapie sein. Aus diesen Ergebnissen sind für die Psychotherapie zwei Schlussfolgerungen naheliegend: Vielfalt der ätiologischen und pathogenetischen Einflüsse Faktoren für Therapieerfolg 22 Kapitel 2 • Komorbidität: Ein Anachronismus und eine Herausforderung für die Psychotherapie 5 Erstens sind Einflüsse des außertherapeutischen Kontexts von Patienten sowie Beziehungsfaktoren sehr viel stärker in Theorie und Praxis der Psychotherapie einzubeziehen. Dass Psychotherapie keine isolierte Veranstaltung sein sollte, die nur auf die Störung fixiert ist, ist keineswegs eine neue Erkenntnis, dies forderten bereits viele prominente Psychotherapeuten unterschiedlichster Orientierung (z. B. Frank 1973; Kanfer, Reinecker u. Schmelzer 2012; Rogers 1959; Stierlin 1975). 5 Zweitens sollte eine deutlich stärkere Ausrichtung auf störungsübergreifende therapeutische Handlungsstrategien und die Gestaltung der therapeutischen Beziehung erfolgen. 2 Einfluss störungsspezifischer Ansätze Beide Forderungen stehen jedoch im Gegensatz zur jüngeren Entwicklung der Psychotherapie, die störungsspezifischen Ansätzen in den letzten Jahren enormen Einfluss zukommen ließ (Herpertz, Caspar u. Mundt 2008). Das hatte nachvollziehbare Gründe, die vor allem darin liegen, dass die Ausrichtung auf die Behandlung singulärer psychischer Störungen wesentlich dabei half, die Begrenztheit des traditionellen Schulendenkens in der Psychotherapie zu überwinden und zugleich der ätiopathogenetischen Forschung disziplinübergreifende Perspektiven zu eröffnen. Außerdem führte es zu einigen praktischen Konsequenzen, die zunächst als Erleichterungen wahrgenommen wurden, insbesondere die Entwicklung und Evaluation standardisierter störungsspezifischer Behandlungsprogramme, Entscheidungen über die Zulassung von Behandlungsverfahren, die Entwicklung von Behandlungsleitlinien sowie die Strukturierung der psychotherapeutischen Ausbildung. Diese Verdienste bleiben, wobei manche dieser Folgen auch von Befürwortern durchaus nicht nur positiv gesehen werden (Caspar, Herpertz u. Mundt 2008). Andererseits ist die Aporie der störungsorientierten Psychotherapie, nämlich die gravierende Diskrepanz zur klinischen Realität, nicht zu übersehen und stellt inzwischen ein massives Hindernis für die psychotherapeutische Praxis und Forschung dar. > In der psychotherapeutischen Praxis stellen die multiplen, miteinander vielfach verknüpften psychischen Störungen die handelnden praktizierenden Psychotherapeuten vor ganz andere Anforderungen, als mit störungsspezifischen Konzepten und Manualen zu bewältigen sind. Daher – und nicht aus einer wie immer gearteten Unwilligkeit resultieren auch die geringe Gegenliebe und das Misstrauen, die praktizierende Psychotherapeuten diesen Programmen entgegenbringen. Die schiere Zahl der funktionalen Zusammenhänge beim gemeinsamen Auftreten psychischer Störungen lässt es aussichtslos erscheinen, für »komorbide Störungen« sogenannte »integrierte« Behandlungsprogramme zu entwickeln (Gouzoulis-Mayfrank, Schweiger u. Sipos 2008). Wie soll das gehen – für alle oder auch nur die wichtigsten