Zwischen phänomenologischer Wissenssoziologie und Bourdieu

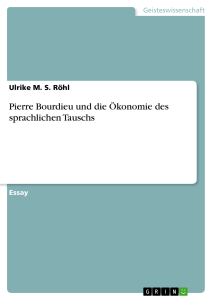

Werbung

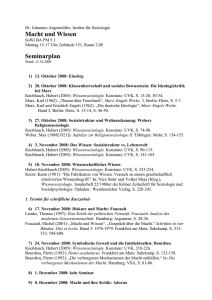

Daniel Houben nt a Zwischen phänomenologischer Wissenssoziologie und Bourdieu Ju ve Zur konzeptionellen und empirischen Relevanz von Gatekeepern und Facilitatoren an Statuspassagen1 1. Zum Verhältnis von Wissens- und Ungleichheitssoziologie © Be ltz Es erscheint zunächst verwunderlich, dass ein sozialwissenschaftlicher Band zum Themenfeld Wissen und soziale Ungleichheit heute tatsächlich noch auf eine Leerstelle aufmerksam machen kann. Hatten sich bei den Klassikern der Soziologie durchgehend theoretische und empirische Verbindungen von Wissen und Ungleichheit gefunden, nahmen diese mit fortschreitender Differenzierung der sozilogischen Subdisziplinen wieder ab und die Nahtstelle zwischen der Wissenssoziologie und der Erforschung sozialer Ungleichheit wuchs rasch zu einer Kluft an, deren Dysfunktionalität nun deutlich hervortritt. Schließlich ist die Dringlichkeit und Angemessenheit soziologischer Fragestellungen eng mit den jeweils vorherrschenden Gesellschaftsdiagnosen verbunden und die Etikettierungen der Gegenwartsgesellschaft als Informations- oder Wissensgesellschaft (Castells 2003) weisen nicht nur semantisch auf die Bedeutung von Wissen für Prozesse sozialer Differenzierung und Positionierung hin. Dieser Diskurs trifft sich mit Befunden zur Erosion der Industrie- und Arbeitsgesellschaft in deren Gefolge die Stratifizierungskategorien Klasse und Schicht infrage gestellt werden. Die Debatten um die Individualisierungsthese und die Entdeckung sozialer Ungleichheit in der Systemtheorie bereicherten die Sozialstrukturanalyse um die Konzepte Lebensstil, Lebenslauf oder Exklusion, was insgesamt dazu führte, die Ungleichheitsforschung theoretisch und konzeptionell breiter 1 Ich danke Daniela Tieves und Katja Urbatsch für die anregenden Gespräche, hilfreichen Informationen und kollegiale Unterstützung, ohne die diese Arbeit nicht hätte entstehen können! 324 © Be ltz Ju ve nt a aufzustellen. Es ist also höchste Zeit, beide Perspektiven auf wieder Konvergenzen und Anschlüsse hin zu überprüfen. Vor einer Annäherung der beiden Subdisziplinen gilt es indes einige Herausforderungen zu meistern. In der Sozialstrukturanalyse dominieren quantitative Analysen mit klar operationalisierbaren Attributs- oder Strukturvariablen (exemplarisch: Klein 2005). Wissen ist als Konzept zu fluide und vielschichtig, um es eindeutig zu messen und bleibt damit dieser Logik nur schwer zugänglich. Als übergeordnete Kompetenz und aufgrund seiner begrifflichen Polyvalenz steht Wissen jedoch quer zu den Kategorien, anhand derer üblicherweise soziale Ungleichheiten erfasst werden. Der Einfluss von Wissen auf Prozesse gesellschaftlicher Schichtung lässt sich weniger eindeutig belegen, als dies bei Variablen wie Einkommenshöhe, Berufsprestige oder Geschlecht der Fall ist. Anstelle eines umfassenderen Konzepts von Wissen hat sich der Sozialstrukturanalyse Bildung zu einer der wichtigsten Zusammenhangsvariablen entwickelt. So ist zwar der Grad der zertifizierten Bildung in vielen Fällen ein extrem zuverlässiger Prädiktor für soziale Mobilität, Einkommen oder Gesundheit (um nur einige zu nennen), allerdings wird Wissen darüber streng genommen nur unzureichend erfasst2. Die Wissenssoziologie hingegen setzt in der Regel methodisch auf einen qualitativen Zugang. Soziale Ungleichheit wird dabei meist als abseitige Einflussgröße auf Wissensdistributionen angesehen, ohne in die konkreten Interdependenzen großen explanativen Aufwand zu investieren (Knoblauch 2010, S. 291 ff.). Stehr definiert Wissen für unseren Zusammenhang sehr instruktiv als „Bündel breigefächerter allgemeiner Kompetenzen“, das „in Ungleichheitsregimes seine besonderen Auswirkungen auf den Prozeß der Formation von sozialen Differenzen“ ausübt (Stehr 1994, S. 197). Wissen repräsentiert so gesehen begrifflich wie konzeptionell verschiedene sozial relevante Fähigkeiten. Darunter fallen beispielsweise die Kompetenzen sich in bestimmten Situationen adäquat zu präsentieren, die passende Wortwahl oder die Kenntnis von sozialen Zusammenhängen oder technischen Apparaturen, um sie im eigenen Sinne zu nutzen. Wissen ist also ein polymorpher Bedingungsfaktor sozialer Ungleichheit, da die Möglichkeit zur Nutzung der übrigen ungleichheitswirksamen Ressourcen wissensbasiert ist. Wollte man eine konzeptionell breit angeleg- 2 Bildungstiteln wird zudem nicht selten die Tendenz zugeschreiben, mehr zu verhüllen, als zu offenbaren. So bemerkte Simmel: „Da nun die Inhalte der Bildung – trotz oder wegen ihres allgemeinen Sich-Darbietens – schließlich nur durch individuelle Aktivität angeeignet werden, so erzeugen sie die unangreifbarste, weil ungreifbarste Aristokratie, einen Unterschied zwischen Hoch und Niedrig, der nicht wie ein ökonomisch-sozialer durch Dekret oder Revolution auszulöschen ist, und auch nicht durch den guten Willen der Betreffenden“ (Simmel 1907/1999, S. 493). 325 ltz Ju ve nt a te, tiefenschärfere Analyse des sozialstrukturellen Zusammenhangs von Wissen3 und Lebenschancen4 durchführen, müsste identifiziert werden, welches Wissen sich in welchen Klassifikationsprozessen äußert, wie dieses ungleichheitswirksame Wissen sozialstrukturell verteilt ist und wie eben jene Verteilung reproduziert wird. Spätestens seit Marxens oder Mannheims Ideologiekritik muss jedoch berücksichtigt werden, dass dazu nicht einfach wohlfeile meritokratische Normen als wirksam vorausgesetzt werden dürfen. Mit Goffman (1983) wäre zu formulieren, dass ein nicht unwesentlicher Teil des ungleichheitswirksamen Wissens erst auf der Hinterbühne seine Bedeutung erhält. Auch für die sich am stärksten auf ausschließliche fachliche (Wissens-)Meritokratie berufenden Einrichtungen, Universitäten und Begabtenförderwerke, lässt sich zeigen, dass die ausgegebene Bedeutung des entsprechenden Fachwissens in vielen Fällen nicht ausreichen kann, um die Verteilung der Positionen und Zugänge, bzw. der Lebenschancen alleine darüber zu erklären. Im Folgenden wird zunächst der grundsätzliche Zusammenhang zwischen Wissen und sozialen Strukturen über eine Zusammenfassung der Kernkonzepte von Bergers und Luckmanns „gesellschaftlicher Konstruktion der Wirklichkeit“ (1967/2004) nachvollzogen, um daran anschließend den Stellenwert der Frage nach sozialer Ungleichheit in der deutschsprachigen Wissenssoziologie zu erörtern. Weiter wird vorgeschlagen, die wissenssoziologische Perspektive um die zentralen Instrumente Bourdieus zu erweitern und deren Wissensbasiertheit herausgearbeitet. Diese integriere Perspektive auf Wissen und soziale Ungleichheit wird schließlich anhand des Beispiels der Begabtenförderung in Deutschland illustriert. 2. Strukturelle Verankerung des Wissens durch Institutionen und Sozialisation © Be Die wechselseitige Bedingtheit von Wissen und sozialen Strukturen bzw. Institutionen ist am überzeugendsten von Berger und Luckmann ausgearbeitet worden5. Als Basis der Institutionenbildung fungiert in ihrem Modell 3 4 5 Dazu wird Schütz und Bourdieu folgend hier nicht nur kognitiv, sondern auch körperlich gespeichertes, sowohl implizites, wie auch explizites Wissen gezählt. Der Begriff Lebenschancen wird hier und in der Folge im Dahrendorfschen Sinne verwendet und beschreibt die Möglichkeiten, die ein Individuum aufgrund seiner sozial ungleichen Situiertheit besitzt, sein Leben in seinem Sinne zu gestalten (Dahrendorf 1979). Sie arbeiten mit einem sehr weiten Wissensbegriff, der letztlich alles erfassen soll, „was im offenen Rahmen der Lebenswelt Wissen zu sein behauptet und den Anspruch darauf 326 © Be ltz Ju ve nt a die Habitualisierung von Routinehandlungen bei denen es sich um spezialisiertes Rezeptwissen handelt, das sich herausbildet, wenn aus individueller Sicht zweckmäßige Problemlösemuster in der Interaktion von Ego und Alter erkannt und wiederholt werden (Berger/Luckmann 1966/2004, S. 56 f.). „Institutionalisierung findet statt, sobald habitualisierte Handlungen durch Typen von Handeln reziprok erfasst werden. Jede Typisierung die auf diese Weise vorgenommen wird, ist eine Institution“ (Berger/Luckmann 1966/ 2004, S. 58). Durch diese Typisierungen werden habitualisierte Handlungen aufeinander abgestimmt. Typisierungen beruhen auf ihrer Verfestigung in über Sprache vermittelbarer Erinnerung, in Bergers und Luckmanns Worten „Sedimentation“, und etabliert über ihre Vermittlung an Dritte soziale Strukturen. Institutionen werden erst darüber intersubjektiv nachvollziehbar, übertragbar und modifizierbar. Wirksame Anerkennung und Gültigkeit von Institutionen ergeben sich nach Berger und Luckmann damit primär aus ihrer Potenz zur Lösung regelmäßig auftretender Probleme (Berger/ Luckmann 1966/2004, S. 65). Soziale Strukturen basieren demnach auf institutionalisierten Problemlösewegen, die wiederum eine bestimmte Ordnung der Vermittlung von Spezialwissen beinhalten. Diese Institutionen zugeschriebene Kraft stellt als „sedimentärer Sinn“ eine zentrale Bezugsgröße für die Individuen auf die Institutionen dar (Berger/Luckmann 1966/2004, S. 74). Die notwendigerweise unterschiedlichen Relevanz- und Sinnbezüge der verschiedenen Institutionen forcieren langfristig deren Ausdifferenzierung und lassen darüber „gesellschaftlich abgetrennte Subsinnwelten“ entstehen, die ihrerseits wiederum spezialisierte Rollen bedingen (Berger/Luckmann 1966/2004, S. 90). Die Repräsentation der Institutionen bleibt indes nicht auf Rollen beschränkt: Objektivation über Sprache und symbolische Repräsentationen sind ebenso notwendig (Berger/Luckmann 1966/2004, S. 80). Dass keine Institution ohne symbolische Repräsentation ihrer Ziele und Leitideen auskommt, lenkt den Fokus auf die Funktionen der Repräsentation, die vor allem in der Legitimierung bereits existierender Institutionen begründet liegt. Die Legitimation vermittelt als „Mittel zur Sinnkopplung“ (Berger/Luckmann 1966/2004, S. 87) zwischen Gesellschaft und Kultur, indem sie auf die primäre Objektivation aufsetzt und sie „objektiv zugänglich und subjektiv ersichtlich“ macht (Berger/Luckmann 1966/2004, S. 99). Die derart reifizierte Lebenswelt wird in Sozialisationsprozessen weitergegeben, die Berger und Luckmann zunächst nahe an der Konzeption Meads denken und in primäre Sozialisation plausibel findet“ (Berger/Luckmann 1966/2004, S. XIV). Rein phänomenologisch wäre Wissen als sedimentierte Erfahrung in ausreichender Weise charakterisiert. Soziologisch hebt sich Wissen jedoch insofern davon ab, als seine Geltung und Verbreitung zu berücksichtigen sind (Schnettler 2007, S. 167). 327 Ju ve 3. Sozial ungleich verteiltes Wissen in wissenssoziologischer Perspektive nt a (durch Familie oder unmittelbare Bezugspersonen) und sekundäre Sozialisation (durch Schule, Beruf, soziale Instanzen) trennen (Berger/Luckmann 1966/2004, S. 139–185). Zusammengefasst stellen Institutionalisierung und Legitimierung die Gesellschaft als objektive Realität her, während die Sozialisation Gesellschaft als subjektive Realität innerhalb der Individuen verankert. So werden soziale Strukturen als institutionelle Ordnungen mitsamt ihrer jeweils spezifisch geltenden Subsinnwelten und vor allem ihrer besonderen Wissensbestände erfasst, konserviert und weitergegeben. Institutionen könnten also ohne Wissen und zielorientiert strukturierte Formen der Wissensvermittlung nicht bestehen. © Be ltz Die Wissenssoziologie betrachtet die Verteilung des Wissens in der Gesellschaft im Wesentlichen anhand zweier Perspektiven: Entweder anhand institutioneller Differenzierung oder anhand sozialer Stratifikation (Knoblauch 2010, S. 292), wobei die erste den deutschsprachigen Raum deutlich dominiert und hier zuerst kurz vorgestellt werden soll: Die phänomenologische Wissenssoziologie interessiert sich für die institutionelle Differenzierung, bei der sich die Distribution des Wissens über institutionell festgelegte Rollenträger vollzieht. Die Theorie der Institutionalisierung Bergers und Luckmanns offenbart bereits, dass die institutionalisierte Sozialordnung als Einrichtung der Ordnung des Wissens und seiner Vermittlungsstrukturen dafür sorgt, dass der gesellschaftliche Wissensvorrat weit mehr ist, als die bloße Summe der jeweils individuellen Wissensvorräte. Diese institutionelle Struktur alleine kann jedoch die Distribution des Wissens nicht determinieren, da immer noch physikalische, biologische, situative und individuelle Faktoren als Moderator oder direkt Einfluss auf die individuellen Chancen der Partizipation am Wissensvorrat ausüben (Knoblauch 2010, S. 156 f.). So erwähnt Luckmann (2002) auch biologisch verursachte (etwa in Bezug auf Alter oder Geschlecht) oder aufgrund situativer Umstände hervorgerufene (Chronologie der Ereignisse, geografische Notwendigkeiten, divergierende Traditionen) Unterschiede bei der Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem gesellschaftlichen Wissensvorrat und dem individuellen Wissen. Jedoch konzentriert er sich ebenso wie unsere Überlegungen in der Folge auf durch die Sozialstruktur bedingte Ungleichheiten in der Wissensverteilung. Den Ausgangspunkt seiner Betrachtungen bildet die Scheidung zwischen Allgemein- und Sonderwissen (Luckmann 2002, S. 84 ff.). Allgemeinwissen bezeichnet solches Wissen, das trotz aller individuellen Unter328 © Be ltz Ju ve nt a schiede prinzipiell allen Mitgliedern einer Gesellschaft nicht nur zugänglich ist, sondern auch von ihnen geteilt wird. Als sicheres Wissen der eigenen Gruppe besitzt es für deren Mitglieder eine hohe Kohärenz und Sinnhaftigkeit und stiftet darüber Kultur. Als alltagsweltliches Wissen ist es insbesondere dort nachvollziehbar und transparent, wo es durch die praktischen Notwendigkeiten der jeweiligen sozialen Position und Rolle gegliedert ist. „Der gesellschaftliche Wissensvorrat ermöglicht somit die ‚Ortsbestimmung‘ des Individuums in der Gesellschaft und seine entsprechende ‚Behandlung‘“ (Berger/Luckmann 1966/2004, S. 43). Die dort eingelassenen Schemata, Perspektiven und Prozesse werden akzeptiert und geglaubt. „Die Funktion der kulturellen Muster besteht also darin, durch ein Angebot fertiger Gebrauchsanweisungen ermüdende Recherchen zu verhindern, durch selbstverständliche Gemeinplätze eine schwer zu erreichende Wahrheit und das zu Hinterfragende durch das Selbstverständliche zu ersetzen“ (Schütz 1944/2011, S. 63). Der gesellschaftliche Wissensvorrat weist damit den verschiedenen Rollen und Positionen bereits zu, was ihre Inhaber als relevant zu erachten haben – Rolleninhaber werden darüber zu Wissensträgern (Berger/Luckmann 1966/2004, S. 47). Um in der Welt zurecht zu kommen, wird jedoch auch „graduelles Wissen über die relevanten Elemente benötigt, in dem der Grad des angestrebten Wissens der Relevanz der Elemente entspricht“ (Schütz 1944/2011, S. 61). Der gesellschaftliche Wissensvorrat strukturiert so die Alltagswelt nach Vertrautheit und Relevanz und liefert darüber hinaus jene Typisierungen und Rezepte, die für den vertrauten Ausschnitt der Realität sinnstabilisierend wirken (Berger/Luckmann 1966/2004, S. 44 f.). Die phänomenologische Wissenssoziologie betrachtet die gesellschaftliche Wissensverteilung weiter anhand der verschiedenen Arten von institutionalisierten Wissensträgern und kategorisiert sie in verschiedene Idealtypen. Je weiter die funktionale Differenzierung voranschreitet, desto umfangreicher wird unausweichlich der gesellschaftliche Wissensvorrat und mit fortschreiender gesellschaftlicher Differenzierung, differenzieren sich notwendigerweise ebenfalls die sozialen Problemstellungen. Daraus leitet sich jedoch keine proportionale Steigerung der individuellen Wissensvorräte ab6. Da Wissen nicht jedem gleichzeitig weitergegeben werden kann, werden Problemlösewege hierarchisiert nach ihrer gesellschaftlichen Relevanz vermittelt. Zwar bleibt ein institutionell getragener Kern dessen beste- 6 Im Gegenteil: Da der geteilte Wissensvorrat notwendigerweise abnimmt, bedarf die Institutionalisierung besonderer Wissensbestände und Rollen, die wiederum die oben ausgeführte Legitimierung noch notwendiger werden lassen (siehe dazu auch Schnettler 2007, S. 167). 329 © Be ltz Ju ve nt a hen, was alle wissen sollten, darüber hinaus bilden sich jedoch immer eigenständigere Sonderwissensbereiche aus (Luckmann 2002, S. 84), die nur für bestimmte Probleme bzw. Rollen institutionalisiert werden (siehe Absatz 2). Ohne an dieser Stelle die teilweise divergenten idealtypischen Bestimmungen von Experten, Spezialisten, Intellektuellen oder Professionellen (Knoblauch 2010, S. 294 ff.; Schützeichel 2007b) bis hin zum „gut informierten Bürger“ (Schütz 1946/2011) wiederholen zu wollen, lassen sich doch kurz einige zentrale Wesensmerkmale nennen: Jeder dieser Idealtypen verfügt über einen besonderen Zugang zu und nicht selten Umgang mit Sonderwissen und grenzt sich darüber in seinem individuellen Wissensbestand von Laien ab, denen dieser Zugang fehlt. Die entsprechenden Sonderwissensbestände sind bei Experten und Professionellen außerdem recht klar umrissen und die Relevanz jener Wissensbestände ist sozial legitimiert, da sie unmittelbar in ihre Rollenfunktionen eingewoben ist. Nicht selten wird der Zugang zum Sonderwissen durch die Experten selbst geregelt, im Falle der Professionellen ist dies sogar konstitutiv. Während also der Erwerb des Allgemeinwissens etwa durch Schulen institutionell gestützt wird, wird der Erwerb das Spezialwissens durch Professionen institutionell sanktioniert, um durch derartige Grenzziehungsprozesse die verschiedenen Sonderwissensbestände institutionell voneinander abzusichern (Luckmann 2002, S. 85 ff.). Die Diskrepanz zwischen dem, was eine Person weiß, ja überhaupt wissen kann, und dem, was die Gesellschaft insgesamt an Wissen produziert, nimmt also mit zunehmender Arbeitsteilung unaufhaltsam zu und die wechselseitige Abhängigkeit der Sonderwissensbestände zueinander steigt (Stehr 1994). „Der Differenzierung der Gesellschaft in spezialisierte Rollen entspricht ein differenziertes System des Wissens und der Wissensübertragung, das Rollenträger von der Notwendigkeit entlastet, Fähigkeiten zu beherrschen, die zum Funktionsbereich anderer Rollen als der eigenen gehören“ (Sprondel 1979, S. 140). Wenn im Zuge dessen Expertentum ausdifferenziert wird, bildet dies zwangsläufig auf seiner Außenseite Laientum. Wo immer durch Spezialisierung und legitimierte Indifferenz hervorgerufene Effizienzsteigerungen auftreten, gehen sie deshalb einher mit sozialen Kosten: „Sobald die Arbeitsteilung aber komplexer wird und sobald einmal soziale Schichten – Kasten, feudale Stände, soziale Klassen – auftreten, werden nur wenige Probleme von denselben Personen gesehen – nicht einmal die elementarsten. […] Entsprechend wird die Vermittlung von Elementen des Allgemeinwissens wenigstens für einen Teil der Rezipienten abgewandelt“ (Luckmann 2002, S. 86). Wissen ist in dieser Perspektive also ein zentraler Faktor für die Verteilung von Lebenschancen, ihr Fokus liegt aber auf den institutionellen Strukturen, deren Fluchtpunkt letztlich die arbeitsteilige Funktion und Prob330 © Be ltz Ju ve nt a lemlösekapazität bleibt. Im Gegensatz dazu erfährt die zweite Perspektive der sozialen Stratifikation in der Wissenssoziologie kaum Aufmerksamkeit. Sie wird entweder am Rande erwähnt oder es wird knapp auf ausgewählte Arbeiten aus der Ungleichheitssoziologie bzw. Sozialstrukturanalyse verwiesen, bei denen jedoch eine genuin wissenssoziologische Herangehensweise fehlt (Knoblauch 2010, S. 300 ff.; Brüsemeister 2007). Eine der wenigen Ausnahmen findet sich bei Scheler (1960). Seine Feststellung, dass Wissen gesellschaftlich ungleich verteilt sei, illustriert er anhand eines dichotomen Klassenbegriffs. Wissen wird demnach von der Klassenlage geprägt und mit der individuellen Klassenlage ist wiederum eine je eigene relativnatürliche Weltanschauung mit als selbstverständlich angenommenem, sozial vorausgesetztem, unhinterfragtem Alltagswissen verbunden. Derartiger Common Sense schlägt sich insbesondere in Milieus nieder, die Scheler bereits ähnlich zur aktuellen begrifflichen Verwendung in der Sozialstrukturanalyse dachte (Vester et al. 2001) und als präreflexive, sinnstiftende soziale Färbungen des Denkens und Handeln durch geteilte relativ-natürliche Weltanschauungen konzipierte. Scheler verbindet also die relative soziale Position im Ungleichheitsgefüge untrennbar mit Wissen. Weiter führt er aus, dass nicht nur das jeweilige Wissen, sondern ganze Denkmuster und Deutungsstrukturen durch die Klassenzugehörigkeit bedingt seien. „Es sind klassenbedingte Neigungen unterbewußter Art, die Welt vorwiegend in der ein oder anderen Art aufzufassen. Es sind nicht Klassenvorurteile, sondern mehr als Vorurteile: nämlich formale Gesetze der Vorurteilsbildung“ (Scheler 1960, S. 172). So sei zwar nicht der Inhalt oder die Angemessenheit des Wissens von der sozialen Position abhängig, die Beurteilung über die Relevanz des Wissens folge jedoch den durch die relative soziale Position bestimmten Interessen. Die „‚Formen‘ der geistigen Akte, in denen Wissen gewonnen wird, [sind] stets und notwendig soziologisch, d.h. durch die Struktur der Gesellschaft mitbedingt […]“ (ebd., S. 58). Die Interdependenz zwischen der strukturellen Verteilung des Wissens und der Struktur sozialer Ungleichheit wird von Scheler bereits vorwegnehmend angedeutet, jedoch ohne dass er sich mit diesem Gedanken tiefer befasst hätte. Schelers Beobachtungen scheinen zusammengenommen also in mehrerlei Hinsicht für aktuelle Debatten der Soziologie sozialer Ungleichheiten anschlussfähig: Erstens weist sein Milieubegriff Ähnlichkeiten zum aktuellen Gebrauch auf, wobei der dort zentrale Aspekt des Lebensstils sich aus Schelers Ausführungen nur logisch ableiten lässt. Zweitens formulierte er mit der Interessengebundenheit der Denkstrukturen und relativ-natürlichen Weltanschauungen Denkfiguren, die – wie später noch gezeigt wird – Anschlüsse zu Bourdieus Ungleichheitssoziologie ermöglichen. Drittens verwies er bereits auf die Interdependenz zwischen Institutionen und Wissen, 331 indem er benannte, wie soziale Strukturen Denkschemata und Deutungsmuster beeinflussen. nt a 4. Wissen bei Bourdieu © Be ltz Ju ve In einer ungleichheitstheoretischen Absicht kann die oben skizzierte phänomenologische Wissenssoziologie nicht zufrieden stellen und bedarf einiger Ergänzungen. Das soziologische Instrumentarium Bourdieus indes ermöglicht eine integrierte ungleichheits- und wissenssoziologische Perspektive, die im Folgenden dargelegt wird, wenn gleich Wissen in der Rezeption des Bourdieuschen Werks recht stiefmütterlich behandelt wird (für eine gelungene Ausnahme siehe Kajetzke 2009). Der Grund dürfte nicht nur darin zu finden sein, dass es zunächst im Begriff des Kulturkapitals (Bourdieu 1983), verschiedentlich auch Bildungskapital genannt, aufzugehen scheint. Kulturelles Kapital untergliedert Bourdieu bekanntlich in drei Formen: Inkorporiertes Kulturkapital ist als dauerhafte Disposition grundsätzlich körpergebunden. Sein Aufbau bedarf daher Arbeit und aktiven wie passiven Lernens, was sich nicht zwingend geplant und bewusst vollziehen muss, aber in einem erheblichen Maß zeitliche Investitionen und Wissensarbeit notwendig macht. Objektiviertes Kulturkapital hingegen ist gegenständlich (Kunstwerke, Bücher, Instrumente) und in dieser Form transferierbar. Bourdieu setzt hier jedoch für einen distinguierten Erwerb kulturelle Kenntnisse und Fähigkeiten als Basis des Erwerbs voraus. Institutionalisiertes Kulturkapital schließlich ist die von offizieller Seite sanktionierte, selektiv vergebene, zertifizierte Kompetenz etwa in Form von Bildungstiteln (Bourdieu 1983, S. 186 ff.). In dieser ersten Näherung kann Wissen demnach als Ressource im Sinne des Kulturkapitals verstanden werden. Ein genauerer Blick offenbart jedoch, dass Wissen ebenfalls als zwar impliziter, jedoch konstitutiver Bestandteil der analytischen Trias Kapital-Habitus-Feld berücksichtigt werden muss und nicht auf das Kapitalkonzept reduziert werden darf – insbesondere, wenn seine Rolle bei der (Re-)Produktion sozialer Ungleichheiten in den Blick genommen werden soll. 4.1 Wissen und Habitus Der Habitus ist das im Individuum wirkende Prinzip der Aufnahme, Abstimmung und Reproduktion sozialer Strukturen. Als theoretisches Instrument dient er weniger der Erklärung individuellen Agierens im Sinne einer Entscheidungsregel, sondern dem Nachvollziehbarmachen der unleugbar 332 © Be ltz Ju ve nt a hohen Reproduktionswahrscheinlichkeit sozialer Ungleichheiten: Gleiche sozialen Lagen verursachen gleiche Voraussetzungen des Agierens, sprich Dispositionen, lautet Bourdieus ungleichheitstheoretisches Credo. Wer gleiche Erfahrungen gemacht hat, über gleiches Wissen verfügt und gleiche Ressourcen einsetzen kann, wird höchstwahrscheinlich unter gleichen Umständen sehr ähnlich agieren. Dadurch werde eine sozialräumliche Konsistenz der Praktiken wesentlich sicherer gewährleistet, als alle Regeln es je vermögen würden (vgl. Bourdieu 1987, S. 101). Die habituellen Dispositionen entstehen gewissermaßen als „Produkt der Geschichte“, indem alle individuellen Erfahrungen mit der Welt in Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata sukzessive internalisiert werden. Damit wird der Habitus zur bewusst nur schwer zugänglichen Grundlage des praktischen Sinns, der sozialweltliche Orientierungen kanalisiert und darüber Sinn für Alltagshandlungen erzeugt. „Weil die Handelnden nie ganz genau wissen, was sie tun, hat ihr Tun mehr Sinn, als sie selber wissen“ (Bourdieu 1987, S. 127). Ausgehend von dieser praxistheoretischen Grundlegung konstatiert Meier bezogen auf Wissen zwei mögliche Zugänge: Neben dem einerseits impliziten, praktischen Wissen, welches den routinisierten körperlichen Verhaltensweisen zugrunde liegt, sind andererseits ebenfalls kollektive Wissensordnungen und intersubjektive Sinnzuschreibungen zu berücksichtigen (Meier 2004, S. 59). Im ersten Zugang fungiert der Körper als Speicher für gesellschaftliche Strukturen und Interpretationsmuster. Er lernt im Lebensverlauf Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster und integriert sie schrittweise zu einem komplexen System (Bourdieu 1987, S. 101 ff.). Mit der Körperlichkeit des Habitus geht seine Unausweichlichkeit einher, denn der Körper nimmt die Dispositionen mit hoher Sicherheit auf und gibt sie unwillkürlich und damit weitgehend manipulationsresistent preis. Der Habitus erwächst so zur zweiten Natur, die letztlich kaum anders kann, als gesellschaftliche Strukturen zu reproduzieren (Bourdieu 1976, S. 194). Die Einlagerung im Körper begünstigt zudem die Übertragbarkeit und Kombination von Schemata über ihren ganz konkreten Entstehungskontext hinaus. Dort, wo Schemata auf ähnliche Probleme anwendbar sind, werden sie übertragen und zusammengeführt, was dauerhaft zu einer integrierten Matrix an routinisierten Verhaltensweisen und praktischen Wissensbeständen führt (Bourdieu 1987, S. 172). Die Inkorporierung ist für die Dialektik des Konzepts ein zentraler Aspekt: Das bereits Strukturierte und die strukturierenden Handlungen, die Begrenzung durch die soziale Prägung einerseits sowie die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten andererseits erhalten mit dem Körper erst den Ort ihrer Synthese und die tatsächliche Möglichkeit zur Wirksamkeit und Wirklichkeit. Dieses implizite, habituell gespeicherte praktische Wissen fungiert gewissermaßen als „inneres Können“ (Tenbruck 1989, S. 25), welches kaum expliziert werden kann und durch die Offenlegung seiner Prinzipien bedroht würde. So 333 © Be ltz Ju ve nt a drückt sich das praktische Wissen bei Bourdieu auch als Beherrschung des sozialräumlich angemessenen Differenzierens, Klassifizierens und Unterscheidens aus, das in den jeweiligen Situationen quasi automatisch der praktischen Logik folgt (Bourdieu 1984, S. 735 f.). Zum Bruch mit diesem praktischen Sinn kommt es indes, wenn die vorgefundenen sozialen Gegebenheiten nicht den Entstehungs- resp. Erfüllungsbedingungen des Habitus entsprechen. In sozialstrukturell uneindeutigen, auf Konkurrenz ausgerichteten Zwischenpositionen etwa münden die Handlungsdispositionen nicht in eine vertraute Praxis, von der man sich passiv leiten lassen könne. In diesen Situationen ist das implizite, körperlich gespeicherte Wissen wenig kongruent mit der vorgefundenen Erwartungsstruktur der Individuen selbst sowie ihrer sozialen Umwelt. Der praktische Sinn ist also vornehmlich an der Passung mit den vorgefundenen Strukturen und Bedingungen orientiert. So lange die Passung hergestellt werden kann, bedarf es keiner Reflexion oder Revision der Verhaltensweisen und umgekehrt (Maasen 2009, S. 49). Gegen diese Lesart wird im zweiten Zugang allerdings geltend gemacht, dass auch praktisches Wissen nicht isoliert von kollektiven Wissensordnungen gedacht werden darf. Jene liegen der Praxis notwendigerweise zugrunde und gehen in ihr wiederum erst konstitutiv auf (siehe Absätze 2 und 3). Denn erst in solchen Wissensordnungen finden sich die Erklärungsgrundlagen für routinisierte Praktiken, die als habituelle Schemata inkorporiert werden und präreflexive Praktiken erzeugen. Gleichzeitig sind sie notwendigerweise mit den sozialen Strukturen verwachsen und geben als unhinterfragtes Alltagswissen, als Doxa7 in Bourdieus Terminologie, Verhaltensimpulse (Ebrecht/Hillebrandt 2002, S. 10; Meier 2004, S. 59). Insgesamt wird deutlich, dass der Habitus für sich genommen nur einen unzureichenden analytischen Wert besitzt und immer mit den relevanten sozialen (Wissens)Strukturen in Beziehung gesetzt werden muss. Bourdieu selbst leistet dies über den Begriff des sozialen Feldes. 4.2 Wissen und soziale Felder Das soziale Feld bezeichnet zunächst „ein Netz oder eine Konfiguration von objektiven Relationen zwischen Positionen, die ‚unabhängig vom Bewusstsein und Willen der Individuen’ bestehen“ (Bourdieu/Wacquant 1996, S. 127). Ein Feld ist dabei nicht gleichzusetzen mit der bloßen Konfiguration 7 Die Doxa wiederum ist vergleichbar mit Schelers relativ-natürlicher Weltanschauung und beeinflusst darüber Wahrnehmung und Handeln. 334 © Be ltz Ju ve nt a der Positionen, sondern die „Determinierungen denen die Akteure unterliegen“ (ebd.) entstehen aus den Kräften und Wechselwirkungen zwischen den Positionen im Feld. Die Wirklichkeit der Felder erwächst aus dem, was nicht objektiv zu erkennen ist. Das Konstitutions- und Differenzierungsmerkmal der Felder ist die Knappheit jeweils ganz bestimmter Ressourcen bzw. Kapitalausprägungen, und die Deutungshoheit darüber, wie um eben diese zu wetteifern ist. Alles feldorientierte Tun der Akteure zielt letzten Endes auf die symbolisch vermittelte Übernahme relevanter Positionen ab. Nur im Vergleich zu den anderen erhalten Akteure in Feldpositionen ihre bezeichnende Signifikanz (Emirbayer/Johnson 2008, S. 14). Zum Feld gehören also nicht nur Positionen, sondern immer auch die dazugehörigen Praktiken, verstanden als Raum an Möglichkeiten, die ihren symbolischen Wert erst im Feld entfalten können. Es entsteht eine Wettkampfsituation, in der das Wohl und Wehe der Beteiligten vom taktischen Gebrauch ihrer Kapitalausstattung, ebenso abhängig ist, wie von der nicht selten wissensbasierten Möglichkeit, sie überhaupt zu generieren. Das Grundprinzip der Dynamik der Felder ist somit agonal und beruht auf dem Interessenkonflikt „zwischen den Herrschenden und den Anwärtern auf Herrschaft“. Dementsprechend sind im Feld im Wesentlichen zwei Strategietypen zu unterscheiden: Einerseits die Erhaltungsstrategien der Etablierten und andererseits die Strategie der „Häresie“, die darauf abzielt, die unterlegende Position durch offenen wie versteckten Kampf gegen die herrschenden Verhältnisse zu verbessern (Bourdieu 1993, S. 109). Soziale Struktur setzt sich in dieser Perspektive zusammen aus den Institutionen des Feldes und der relativen wie absoluten Kapitalausstattung. Beide Komponenten gehen sowohl in den Habitus ein und werden auch über kollektiver Deutungs- und Verhaltensmuster in der sozialen Praxis verobjektiviert (vgl. Dederichs/Florian 2002, S. 80). Wenn Habitus und Feld aufeinander abgestimmt sind, erzeugt dies bei den Akteuren Vertrautheit für die Feldkontexte. Dort, wo sich Felder ausbilden, entsteht unter den Teilnehmern folglich eine gemeinsame Wissensordnung und geteilte Weltsichten (Berger/Luckmann 1966/2004). Die homogenisierende Wirkung sozialer Felder lässt sich etwa dann nachweisen, wenn Akteure ihre Institutionen in vorhersagbarer Weise konflikt- und irritationsfrei durchlaufen können. Denn in dieser Lesart überspannen und koordinieren Felder Institutionen, indem sie Akteuren ermöglichen, ihre vergangenen, aktuellen und kommenden Situationen mit Bezug auf ihre soziale Position und Laufbahn, auf Ähnlichkeit und Geschlossenheit nachzuvollziehen. Die jeweiligen Institutionen sind über eine gemeinsame Feldlogik nachvollziehbar und aneinander gebunden, die aus dem gemeinsamen Streben nach den im Feld relevanten knappen Kapitalsorten resultieren (Martin 2003, S. 41 f.). 335 Ju ve nt a Wo Habitus und soziales Feld, also inkorporierte soziale Struktur und institutionalisierte soziale Struktur miteinander korrespondieren, ist die Reproduktion der Institutionen gewährleistet (Florian 2008, S. 143 f.). Dies erklärt die verschiedenen Prozesse sozialer Schließung, die sich in allen Feldern beobachten lassen: Zunächst grenzen sich die einzelnen Feldlogiken und damit relevanten Problemstellungen und Wissensbestände von denen anderer Felder ab. Die Mittel dieser Grenzziehungskonflikte sind vielfältig und reichen über das Zur-Schau-Stellen des je zentralen symbolischen Kapitals über Diskussionen zur Legitimität der Geltung der Spielregeln bis hin zu Prozessen sozialer Ausgrenzungen aufgrund habituell verankerter Differenzen (Bourdieu 1987, Kieserling 2004, S. 135 ff.). Schließlich sind die feldinternen Konflikte durch unablässige Versuche der dominierenden Gruppe gekennzeichnet, den Zugang zum Feld zu reglementieren, zu legitimieren oder abzusprechen (Bourdieu 2001, S. 20, 123). 4.3 Wissen als Integral der Habitus-Feld-Kapital-Perspektive © Be ltz Die Ausbildung des Habitus kann also zunächst als positionsabhängige Inkorporation des Institutionengefüges und damit seines ihm zugrundeliegenden Wissensbestandes begriffen werden. Da die Wahrnehmung und Deutung der Lebenswelt über den Habitus vermittelt und durch die sozialen Felder geprägt wird, können Akteure damit allerdings nur Zusammenhänge wissensmäßig aufnehmen, die innerhalb ihrer habituellen Rahmung liegen (Kajetzke 2009, S. 61). Somit bestimmt der Habitus gleichsam die Grenzen des Wissens von den eigenen Möglichkeiten. Als Ressource wiederum geht Wissen in der Kapitalstruktur ein, ist allerdings für die Akteure nur angemessen nutzbar und erweiterbar, sofern sie überhaupt Zugang zu den relevanten gesellschaftlichen Strukturen erhalten. Die Position in der Sozialstruktur bedingt damit den Zugang zum Wissen als Ressource. Wenn der Habitus mit der sozialen Lage korrespondiert, speist er sich zirkulär aus dem impliziten, expliziten und zertifizierten Wissen der Akteure. Die grundständigen Kapitalarten mitsamt ihrer symbolischen Transformationen und die habituellen Kognitionen stehen jedoch in einem Verhältnis wechselseitiger Beeinflussung zueinander. So hängt etwa die Erfolgswahrscheinlichkeit der Bewerbung auf ein Stipendium nicht nur davon ab, ob man überhaupt darüber informiert wurde, dass es entsprechende Einrichtungen gibt oder ob man gute Abiturzensuren erhalten hat (Kulturkapital), sondern auch, wie man solchen Einrichtungen entgegentritt oder Fragen und Herausforderungen eines Auswahlprozederes überhaupt interpretiert (Habitus). Diese Perspektive richtet sich aber zu stark am einzelnen Akteur aus und vernachlässigt, welche Kriterien sich zur Auswahl etabliert haben 336 ltz Ju ve nt a oder welche (korporativen) Akteure überhaupt Stipendien vergeben dürfen (Feld). Bourdieu formuliert: „[…]darum geht es letztlich im politischen Kampf, einem untrennbar geführten theoretisch und praktisch geführten Kampf um die Macht zum Erhalt oder zur Veränderung der der herrschenden sozialen Welt durch Erhalt oder Veränderung der herrschenden Kategorien zur Wahrnehmung der Welt“ (Bourdieu 1985, S. 18 f.). Die Ordnung der Felder ist in ihren Regeln und habituell vermittelten Haltungen wiederum der Ausgangspunkt der Auseinandersetzungen, deren Ergebnis sie ist. Veränderungen der auf diesen Ordnungen beruhenden Machtbeziehungen bedürfen einer Änderung der Feldstrukturen, da diese die Machtverhältnisse reproduzieren. In der Machtverteilung der sozialen Felder finden sich die institutionellen Bedingungen für das, was Akteure überhaupt wissen können (Bourdieu 1987: 237). Die Felddynamiken sind damit notwendigerweise eine Folge der Verteilung des Wissens. Wissen ist daher immer mit Macht verbunden. Einerseits, da beide sich im kulturellen und symbolischen Kapital niederschlagen und andererseits, da Wissen sich im Habitus einlagert und dort wiederum den weiteren Wissens- und Machterwerb prädispositioniert. Die Wissensverteilung gewinnt dadurch empirisch zunächst als Basis der Reproduktion der Sozialstruktur bzw. als Stellschraube für sozialen Wandel an Bedeutung. Analytisch gibt eine an Bourdieu geschulte Sichtweise auf die soziale Distribution des Wissens Hinweise darauf, was auf der Vorder- und der Hinterbühne gewusst werden muss, um in einem bestimmten institutionellen Zusammenhang bzw. sozialen Feld einflussreiche Positionen zu bekleiden und welche Strukturen bestimmte Wissensformen reproduzieren. 5. Zur Verteilung von Wissen an Statuspassagen © Be Da die fortschreitende funktionale Differenzierung (Luhmann 1998) notwendigerweise einhergeht mit einer Zunahme institutioneller Diversifizierung, muss die soziologische Ungleichheitsforschung in ihrer Analyse neben den sozialen Lagen der Individuen ebenfalls jene Institutionen betrachten, welche die Lebenschancen über die Kanalisierung der Lebenslauf mitbestimmen (Kohli 1985). So ist etwa die Schule maßgeblich eingebunden in die Gestaltung und Ordnung des Verhältnisses zwischen der Familie und den Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Im Forschungsfokus stehen dann die jeweiligen Transitionen, die Übergänge von einer bestimmten Organisations- bzw. Mitgliedschaftsrolle in eine andere durch Zugangs- bzw. Übergangsregeln. Eingelöst wird dies vornehmlich über die Lebenslaufforschung. Lebensläufe erlangen dabei nicht als persönliche Einzelschicksale Interesse, sondern werden als regelhafte, dynamische Ausdrücke der Sozial337 nt a struktur aufgefasst8 (Mayer 2009). Sie geben Auskunft über strukturelle Regelhaftigkeiten, insofern sie bei einer hinreichenden Vielzahl von Individuen in kongruenter Weise auftreten, von Institutionen geleitet werden und von Akteuren bestimmt werden. 5.1 Funktion und Rolle von Gatekeepern und Facilitatoren © Be ltz Ju ve Die Verbindung zwischen institutionell ausgeformter Sozialordnung und den individuellen Lebensläufen lässt sich eindrücklich an der Figur der an Statuspassagen wirkmächtigen Gatekeeper exemplifizieren (Struck 2001, S. 30). Als Statuspassagen werden dabei bestimmte wiederkehrende Situationen im Lebenslauf bezeichnet, in denen sich die Muster der Zugehörigkeit des Individuums, seine soziale Positionierung und individuelle Ressourcenlage verändern (George 1993). Individuelle Ansprüche auf Leistungen richten sich nicht unmittelbar an Institutionen und Organisationen, sondern werden mit Gatekeepern verhandelt. Sie entscheiden über jene Ansprüche und transportieren darüber institutionelle Leitideen oder organisatorische Zusammenhänge. Sie bewerten Übergangsaspiranten und deren Weg von Status zu Status. Derartige institutionalisierte Übergänge haben also nicht nur für die Betroffenen eine lebensweltliche Bedeutung, sondern erweisen sich auch vor dem Hintergrund der bisherigen theoretischen Ausführungen als interessant. Gatekeeper besetzen nicht nur als Experten mit klar definiertem professionellem Sonderwissen bedeutsame Funktionsrollen, sie reproduzieren als Agenten sozialer Schließungsprozesse ebenfalls entscheidende Demarkationslinien in sozialen Feldern. Gatekeeping-Prozesse offerieren damit der wissens- und der ungleichheitsorientierten Perspektive gemeinsame empirische Bezugspunkte. Hollstein formuliert: „Durch die Hintertür – und ohne dass dies den Gatekeepern selbst bewusst zu sein braucht, werden sie damit zu Agenten der Reproduktion sozialer Ungleichheit“ (Hollstein 2007, S. 77). Sie haben als Experten eine Mittlerrolle zwischen Wünschen, Zielen, Werten oder funktionalen Imperativen von Organisationen sowie auf sie wirkende sozialstrukturelle und institutionelle Rahmenbedingungen andererseits inne (Struck 2001, S. 49). In der Regel besteht zwischen den Übergangsaspiranten und den Gatekeepern ein durch verschiedene institutionell legitimierte 8 Luckmann formuliert dies in seiner Art: „Aus strukturellen Gründen entstehen im Zuge der zunehmenden Arbeitsteilung in diesen Schichten sich ähnelnde Lebensläufe“ (Luckmann 2002, S. 86). 338 © Be ltz Ju ve nt a Attribute abgesichertes Machtungleichgewicht (Struck 2001, S. 42). Heinz verweist darauf, dass es zwar auch Fälle geben kann, in denen kein asymmetrisches Verhältnis vorliegt (Heinz 1992, S. 11), wobei dies wohl auf eine relativ breite Verwendung des Begriffs zurückzuführen ist. Hier wird, Struck und Hollstein folgend, „der Begriff Gatekeeper exklusiv für Schlüsselpositionen mit Entscheidungsautorität in der Vermittlung von Individuum und Organisation mit Bezug auf Institutionen verwendet werden. Für ‚Zugangswärter‘ also, die an den Grenzen gesellschaftlicher Teilräume die Anforderungen zum Durchschreiten dieser Räume durchsetzungsstark und definitionsmächtig repräsentieren“ (Struck 2001, S. 37). Sowohl die phänomenologische, als auch die feldtheoretische Perspektive lenken den analytischen Blick nun auf die Außenseite der Gatekeeper und identifizieren beinahe automatisch deren Antagonisten; im ersten Fall sind dies Laien und im zweiten Fall sind es Akteure, die von den Machtmitteln der Feldinstitutionen Gatekeeper beherrscht werden. Laien lassen sich jedoch nur sehr umständlich und unter Zuhilfenahme verschiedener Adhoc-Annahmen weiter spezifizieren, während die von Bourdieu inspirierte Perspektive für die Beschreibung eben jener antagonistischen Außenseite deutlich strukturiertere Heuristiken vorsieht. Sie scheint für Statuspassagen insofern instruktiver, als sie jene als wissensbasierte Machtmittel zur Reproduktion sozialer Strukturen mit ungleichen Durchgangswahrscheinlichkeiten versteht und darüber thematisiert, welche Akteure auf welchen Positionen Praktiken und Maßnahmen gegen den vorherrschenden Feldkonsensus zu treffen suchen (in Bourdieus Begriffen Häresie) und welches Wissen dabei eine zentrale Rolle spielt. Um die antagonistische Beziehung in denen jene zu den Gatekeepern stehen begrifflich zu fassen und aufgrund fehlender Setzung durch vorangehende Forschung werden die Antagonisten der Gatekeeper hier als Facilitatoren bezeichnet. Als Facilitatoren sollen solche Akteure, Gruppierungen, Netzwerke oder Organisationen verstanden werden, deren Ziel und hauptsächliche Tätigkeit darin besteht, externe Akteure auf deren direkte oder indirekte Konfrontation mit Gatekeepern vorzubereiten, um deren Chance eines erfolgreichen Durchquerens einer dazugehörigen Statuspassage zu erhöhen. Facilitatoren wenden sich damit also gegen vorherrschenden Konsensus und bemühen sich, der institutionell verankerten Verschleierung der tatsächlichen Reproduktionsbedingungen ungleicher Lebenschancen mit Aufklärung zu begegnen. Diese Tätigkeit erfolgt in der Regel durch die Vermittlung von Wissen, wobei hier ein breites Spektrum abgedeckt wird, das bei der indirekten Informationsweitergabe beginnt und bei intensiven, auch auf Körperwissen ausgerichteten Trainings endet. Die jeweilige Motivlage (z.B. kommerziell oder altruistisch) soll hier ebenso wenig im Vordergrund stehen, wie die jeweilige institutionelle Gestalt (loses Netzwerk, Un339 ternehmen, internetbasierte Gruppierung etc.). Stattdessen soll der Gedanke im Folgenden anhand des Beispiels der Vergabe von Studienstipendien illustriert werden. nt a 5.2 Beispiel: Gatekeeper und Facilitatoren in der Begabtenförderung ltz Ju ve Empirische Befunde zur sozialen Durchlässigkeit und Chancengleichheit im Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland belegen bekanntlich seit Jahrzehnten, dass der Zugang zu höheren Bildungseinrichtungen und der Übergang zwischen den Institutionen immer eine soziale Auswahl darstellt (exemplarisch: Becker 2009). Bezogen auf ihre soziale Herkunft ist die Studierendenschaft an deutschen Hochschulen stark durch die familiäre Herkunft geprägt. Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder aus Akademikerhaushalten studieren, ist nach wie vor deutlich höher, als bei Kindern aus Haushalten ohne akademische Tradition. Ein knapper Blick auf die zentralen Ergebnisse der regelmäßigen Sozialerhebungen des Deutschen Studentenwerks (Isserstedt et al. 2010) bestätigt dies eindrücklich9 (siehe Tabelle 1). Im Gegensatz zur sozialen Selektivität der Studienaufnahme ist die deutlich höhere soziale Selektivität unter solchen Studierenden, die ein Stipendium von einem der vom Bund alimentierten Begabtenförderwerke erhalten hingegen kaum erforscht. 2008 wurde im Auftrag des zuständigen Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung erstmalig eine Erhebung unter den Stipendiaten der damals elf Begabtenförderwerke10 durchgeführt (Middendorff et al. 2009), in der neben Fragen zu verschiedenen Bereichen der Stipendien auch soziodemografische Merkmale erhoben wurden, zu denen vorher keine vergleichbaren Daten vorlagen. Wie sich zeigt, werden die bekannten sozial-selektiven Tendenzen dort noch einmal deutlich kata- Die soziale Herkunft und Bildungsherkunft von Studierenden wird in den Sozialerhebungen des Deutschen Studentenwerks regelmäßig erhobenen (zuletzt Isserstedt et al. 2010). Das Konstrukt der vier unterschiedlichen Sozialen Herkunftsgruppen macht „Zusammenhänge zwischen ökonomischer Situation, Bildungstradition im Elternhaus und studentischem Verhalten messbar“ (ebd., S. 563). Dazu wird die berufliche Stellung der Eltern mit dem Korrekturfaktor Bildungsherkunft zu einer sozialen Herkunftsgruppe. Die Bildungsherkunft wird in den genannten Untersuchungen durch die höchsten schulischen und beruflichen Abschlüssen der Eltern bestimmt. Gewertet wird jeweils der höhere Abschluss, falls die Eltern unterschiedliche Bildungsabschlüsse haben. 10 Das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk gehörte zum damaligen Zeitpunkt noch nicht zur Arbeitsgemeinschaft der über das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Begabtenförderwerke. © Be 9 340 Tabelle 1: Sozialen Herkunftsgruppen im Vergleich nt a lysiert: So haben immerhin 71 % aller Geförderten Eltern, von denen mindestens ein Elternteil die (Fach-)Hochschulreife erworben hat. Auf der anderen Seite beziehen nur 9 % aus einem Elternhaus, in dem die Eltern höchstens einen Hauptschulabschluss besitzen, ein Stipendium. Zwei Drittel kommen aus Elternhäusern, in denen mindestens ein Elternteil ein Studium abgeschlossen hat, wohingegen lediglich 3 % aus Familien stammen, wo der höchste berufliche Abschluss eine Ausbildung zum Facharbeiter ist (Middendorff et al. 2009, S. 23). Stipendiaten aller Werke 9,0 % Studierende bundesweit insg. 15,0 % mittel 19,0 % 26,0 % gehoben 21,0 % 24,0 % hoch 51,0 % 35,0 % Gesamt 100 % 100 % Ju ve niedrig Quelle: Alle Förderwerke (Stipendiaten in der Studienförderung aller Förderwerke): Middendorff et al. 2009, S. 29. 19. Sozialerhebung (Alle Studierenden im Erststudium): Isserstedt et al. 2010, S. 129. © Be ltz Der Aufnahme in ein Stipendienprogramm eines der Werke ist ein beinahe schon exemplarischer Gatekeeping-Prozess vorangestellt. Die verschiedenen Verfahren unterscheiden sich zwar von Werk zu Werk, aber allen ist gemein, dass neben den vermeintlich objektiven Kriterien wie Schul- und Studienleistungen auch kaum objektivierbare und zum Teil auch nur schwer vermittelbare implizite Erwartungshaltungen an mögliche Stipendiaten bestehen und in unterschiedlicher Weise auch abgeprüft werden (schriftliche Bewerbungen, Gutachter- und Auswahlgespräche, Gruppeninterviews etc.). Letztlich entscheiden immer bestimmte Personen bzw. Gruppen im Auftrag der jeweiligen Werke, wer ein Stipendium erhält und wie lange die Förderung andauert. Diese Gatekeeper sind in ihren Entscheidungen den Werken und den dort geltenden expliziten wie impliziten Erwartungen verpflichtet und müssen – sofern sie es überhaupt könnten – ihre Entscheidungen in der Regel nicht dezidiert begründen oder gar gegenüber Dritten transparent machen (Dusdal/Weber/Houben 2012). Das Wesen der Aufnahmeprozesse in die Förderwerke ermöglicht es also grundsätzlich, divergierenden je selbstgewählten Auswahlkriterien zur Geltung zu verhelfen. Vor diesem Hintergrund lässt die bloße Darstellung der herkunftsbedingten Partizipation an der Begabtenförderung (s.o.) bereits begründet vermuten, dass objektivierbares fachliches Leistungsvermögen nicht das einzig entscheidende Kriterium zur Aufnahme sein kann. Neben ungleichen Startvoraussetzungen (klassisch: Bourdieu/Passeron 1971) und 341 © Be ltz Ju ve nt a ungleich bewerteten Bildungsrenditen (klassisch: Boudon 1974) dürfen auch deutlich divergierende Wissensbestände über das Bestehen solcher Stipendien, über die Auswahlverfahren selbst oder über die Erwartungen an potentielle Stipendiaten als ursächlich für die ungleiche Partizipation bzw. Aufnahmechancen angenommen werden (Houben/Weber/Dusdal 2012). Um die Sozialstruktur der Stipendiaten in Deutschland zu erklären zu können, ist also grundsätzlich die Frage zu beantworten, welches Wissen faktisch relevant wird. Eine theoretisch fundierte Alternative zu (im vorliegenden Fall nicht möglichen) direkten Zugängen besteht darin, die Informationsarbeit von Facilitatoren zu berücksichtigen. In diesem Beispiel hat das Netzwerk Arbeiterkind.de als Facilitator11 in den wenigen Jahren seit seiner Gründung eine herausragende Position bezogen. Die Zielgruppe der Initiative sind primär Schüler aus Familien ohne akademischen Hintergrund, die durch Mentoren und gezielte Informationsmaßnahmen zum Studium ermutigt und an Stipendien herangeführt werden sollen. Die Mentoren werden durch Trainings qualifiziert und bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit organisatorisch unterstützt. Die Organisation steht dabei auf drei Beinen: erstens durch lokal orientierte ehrenamtliche Gruppen vor Ort, zweitens durch das niedrigschwellige Kontakt- und Informationsangebot im Internet und drittens durch die zentrale Organisation mit einigen hauptamtlich Tätigen. Die Mentoren vermitteln in den Beratungen indes keine fachlichen Kenntnisse, sondern geben diejenigen prozessualen und organisatorischen Informationen weiter, über die Familien ohne akademischen Hintergrund nicht verfügen können und schildern positive Erfahrungen der unterrepräsentierten Herkunftsgruppe12 (Arbeiterkind.de, o.J.). Arbeiterkind.de konzentriert sich als Facilitator also auf sogenannte weiche Faktoren und Wissen, das im Bildungssystem selbst nicht vermittelt wird. Erste Erfahrungen mit solch herkunftsgruppensensibler Informationsarbeit zeigen nun, dass sie in der Tat dazu geeignet ist, den Anteil ansonsten unterrepräsentierter Herkunftsgruppen in der Begabtenförderung zu steigern13 (Dusdal/Houben/Weber 2012). 11 Als in den vergangenen Jahren rasch gewachsenes Netzwerk verfügt Arbeiterkind.de nach eigenen Angaben mittlerweile an bundesweit 70 Standorten über mehr als 5.000 ehrenamtliche Mentoren (Arbeiterkind.de, o.J.). 12 Mit Schütz (1944/2011) könnte man hier anführen, dem Fremden werde geholfen, indem die ihm zuvor verborgenen relevanten Wissens- und Verhaltensformen überhaupt erst offenbart werden. 13 Eindrücklich sind insbesondere die Ergebnisse der Hans-Böckler-Stiftung, die auf eine annähernde Gleichverteilung aller vier Herkunftsgruppen kommt. Letztlich muss jedoch die Forschung und Datenlage in diesem Bereich deutlich ausgeweitet werden. 342 nt a Neben der je individuellen Informationsarbeit verursacht die Arbeit von Arbeiterkind.de im Verbund mit den skizzierten Befunden Bewegung Feld der Begabtenförderung. Der Erfolg und hohe Zulauf von Arbeiterkind.de setzte dort eine Debatte in Gang, welche Faktoren bzw. welches Wissen für eine Förderung ausschlaggebend sein sollten und wie Auswahlverfahren zu gestalten wären, der bereits bei verschiedenen Förderwerken Verfahrensrevisionen folgten (Dusdal/Houben/Weber 2012; Vespermann/Weber 2012). 6. Resümee © Be ltz Ju ve Das Beispiel verdeutlicht, wie die Herausbildung einer antagonistischen Gatekeeper-Facilitatoren-Beziehung anzeigen kann, welches Wissen im konkreten Feld tatsächlich zentral ist und dabei helfen kann, offiziöse Selbstdarstellungen, Leitbilder und Programmatiken kritisch zu hinterfragen. Diese Hinweisfunktion bezieht sich insbesondere auf die Schnittstelle von Ungleichheits- und Wissenssoziologie, da Wissensvermittlung für Facilitatoren in der Regel die wirksamste, weil ressourensensitivste Strategie offeriert. Wissen fungiert hier also in mehrfacher Hinsicht als Garant für Lebenschancen: Auf der individuellen Ebene erhöht es als verfügbares Wissen die jeweiligen Optionen oder schränkt sie als implizites, mitunter körpergebundenes Wissen unwillkürlich ein. Auf der kollektiven Ebene kreiert es Akteure, die dann wiederum ins Feld eintreten können, um es zu verändern. Weitere Beispiele solcher Facilitatoren wären etwa Netzwerke, die Hilfe bei Behördengängen für Migranten organisieren oder auch Transferstellen in der Hochschulverwaltung, die Unterstützung bei der zunehmend komplexer werden Beantragung von Drittmitteln für die Forschung gewähren. Die Beschäftigung mit dem Wechselspiel zwischen Gatekeepern und Facilitatoren bietet insbesondere dort eine interessante Alternative, wo der Zugang zum Untersuchungsobjekt methodisch schwierig, rechtlich kompliziert und ggf. von den Betroffenen (Gatekeepern oder Facilitatoren) selbst nicht gewünscht ist. Auf der theoretischen Seite wurde weiter deutlich, dass zwischen der phänomenologisch orientierten Wissenssoziologie und dem Werk Bourdieus verschiedene Anknüpfungspunkte bestehen. Wissen liegt in modernen Gesellschaften zunächst insofern differenziert vor, als es sich infolge der sozialen Arbeitsteilung in Spezial- und Alltagswissen scheidet. In Wissensrollen schlagen sich Logiken nieder, die primär in Bezug auf Probleme des Zusammenlebens, sprich auf funktionale Erfordernisse der Gesellschaft gedacht werden. Diese Vorgehensweise liefert zweifelsohne adäquate Beschreibungen des Zusammenspiels verschiedener 343 ltz Ju ve nt a Trägertypen und der von ihnen repräsentierten Wissensbestandes. Eine ausschließlich an der institutionellen Differenzierung des Wissens interessierte, an der phänomenologischen Wissenssoziologie orientierte Untersuchung des Zusammenhangs von Wissen und sozialer Ungleichheit liefe jedoch Gefahr, in eine funktionalistische Sackgasse zu geraten. Ergäbe man sich ausschließlich dieser Analyselogik, verlöre man darüber den (ideologie)kritischen Anspruch der (Wissens)Soziologie aus den Augen, da sich die gesellschaftliche Wissensverteilung nicht nur anhand der arbeitsteilig institutionalisierten Differenzierung zufriedenstellend erklären lässt. Während das Instrumentarium der phänomenologischen Wissenssoziologie eine Typisierung der Gatekeeper als Experten und der Antrag-Stellenden als Laien vorschlägt, verweist die Bourdieusche Perspektive auf einen konflikttheoretischen Zusammenhang. Gatekeepingprozesse sind demnach in einer ersten Näherung Ausdruck von Strategien sozialer Selektion zum Ziele der Reproduktion herrschender Eliten. In einer zweiten Annährung wird diese Perspektive dann auf wissensbasierte Positionskämpfe in den jeweiligen sozialen Feldern gelenkt. Für Prozesse der sozialen Ungleichheit ist Bourdieus Perspektive auch aus wissenssoziologischem Blickwinkel nutzbringend: Erstens hilft der Ausgangspunkt der Knappheit in Bourdieus Theorie bei der Erkenntnis, dass auch Wissen in der institutionell differenzierten Welt knapp und umkämpft ist. Zweitens leitet sich daraus die Perspektive eines sozialen Herrschaftswissens ab. Die hier vorgeschlagene integrierte Untersuchung von Gatekeeping-Prozessen identifiziert distinkte, empirisch gut zugängliche Ausgangspunkte für wissens- und ungleichheitssoziologische Analysen und verbindet beide Schulen gehaltvoll, indem sie dabei hilft, die in der Alltagswelt verschmolzenen Aspekte der Macht und der institutionellen Funktion analytisch gleichwertig zu berücksichtigen. Literatur © Be Arbeiterkind.de, o.J.: www.arbeiterkind.de (Abruf 23.3.2013) Becker, R. (2009): Wie können „bildungsferne“ Gruppen für ein Hochschulstudium gewonnen werden? Eine empirische Simulation mit Implikationen für die Steuerung des Bildungswesens. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 61, S. 563–593. Berger, P. L./Luckmann, T. (2004): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt am Main: Fischer. Boudon, R. (1974): Education, Opportunity, and Social Inequality. New York: Wiley. Bourdieu, P. (1983): Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: Kreckel, R. (Hrsg.): Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt Sonderband 2. Göttingen: Schwartz, S. 183–198. 344 © Be ltz Ju ve nt a Bourdieu, P. (1984): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Bourdieu, P. (1985): Sozialer Raum und Klassen. Lecon sur la lecon. 2 Vorlesungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Bourdieu, P. (1987): Sozialer Sinn. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Bourdieu, P. (1992): Rede und Antwort. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Bourdieu, P. (1993): Soziologische Fragen. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Bourdieu, P. (2001): Meditationen. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Bourdieu, P./Passeron, J. C. (1971): Die Illusion der Chancengleichheit. Stuttgart: Enke. Bourdieu, P./Wacquandt, L. (1996): Reflexive Anthropologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Brüsemeister, T. (2007): Soziale Ungleichheit. In: Schützeichel, Rainer (Hrsg.): Handbuch Wissenssoziologie und Wissensforschung. Konstanz: UVK, S. 623–638. Castells, M. (2003): Der Aufstieg der Netzwerkgesellschaft. Konstanz: UVK. Dahrendorf, R. (1979): Lebenschancen. Anläufe zur sozialen und politischen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Dederichs, A./Florian M. (2002): Felder, Organisationen und Akteure – eine organisationssoziologische Skizze. In: Ebrecht J./Hillebrandt F. (Hrsg.): Bourdieus Theorie der Praxis. Erklärungskraft – Anwendung – Perspektiven. Opladen/Wiesbaden: Westdeutscher Verlag. S. 69–96. Dusdal, J./Houben, D./Weber, R. (2012): Bildungsbeteiligung und soziale Partizipation von Migrantinnen und Migranten – Erkenntnisse einer Vollerhebung unter den Stipendiatinnen und Stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung. In: Pielage, P./Pries, L./Schultze, G. (Hrsg.): Soziale Ungleichheit in der Einwanderungsgesellschaft. Kategorien, Konzepte, Einflussfaktoren. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, S. 97–112. Emirbayer, M./Victoria J. (2008): Bourdieu and organizational analysis. In: Theory and Society 37, S. 1–44. Florian, M. (2008): Felder und Institutionen. Der soziologische Neo-Institutionalismus und die Perspektiven einer praxistheoretischen Institutionenanalyse. In: Berliner Journal für Soziologie 18, S. 129–155. George, L. K. (1993): Sociological Perspectives on Life Transitions. In: Annual review of Sociology 19, S. 353–373. Goffman, E. (1983): Wir alle spielen Theater. München: Piper. Heinz, W. R. (1992): Introduction: Institutional Gatekeeping and Biographical Agency. In: ders. (Hrsg.): Institutions and Gatekeeping in Life Course. Weinheim: Deutscher Studien-Verlag, S. 9–28. Hollstein, B. (2007): Sozialkapital und Statuspassagen – Die Rolle von institutionellen Gatekeepern bei der Aktivierung von Netzwerkressourcen. In: Luedicke, J./Diewald, M. (Hrsg.): Soziale Netzwerke und soziale Ungleichheit. Zur Rolle von Sozialkapital in modernen Gesellschaften. Reihe Sozialstrukturanalyse. Wiesbaden: VS, S. 53–83. Houben, D./Weber, R./Dusdal, J. (2012): Migration, Bildungsaufstieg und Begabtenförderung. Entwicklungen in der Stipendiat/innenschaft der Hans-Böckler-Stiftung. In: die hochschule 22, S. 116–128. Isserstedt, W./Middendorff, E./Kandulla, M./Borchert,L./Leszczensky, M. (2010): Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2009, 19. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks durchgeführt durch HIS Hochschul-Informations-System, Bonn/Berlin. 345 © Be ltz Ju ve nt a Kajetzke, L. (2009): Wissen im Diskurs. Ein Theorievergleich von Bourdieu und Foucault. Wiesbaden: VS. Kieserling, A. (2004): Selbstbeschreibung und Fremdbeschreibung. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Klein, T. (2005): Sozialstrukturanalyse. Hamburg: Rowohlt. Knoblauch, H. (2010): Wissenssoziologie. Konstanz: UVK. Kohli, M. (1985): Die Institutionalisierung des Lebenslaufs. Historische Befunde und theoretische Argumente. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 37, S. 1–29. Luckmann, T. (2002): Individuelles Handeln und gesellschaftliches Wissen. In: ders. (Hrsg.): Wissen und Gesellschaft. Ausgewählte Aufsätze 1982–2002. Konstanz: UVK, S. 69–90. Luhmann, N. (1998): Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Maasen, S. (2009): Wissenssoziologie. Bielefeld: Transcript. Martin, J. L., 2003: What is Field Theory? In: American Journal of Sociology 109, S. 1– 49. Mayer, K. U. (2009): New Directions in Life Course Research. In: Annual Review of Sociology 35, S. 413–433. Meier, M. (2004): Bourdieus Theorie der Praxis – Eine Theorie sozialer Praktiken? In: Hörning, K. H./Reuter, J. (Hrsg): Doing Culture? Neue Positionen zum Verhältnis von Kultur und Praxis. Bielefeld: Transcript. Middendorff, E./Isserstedt, W./Kandulla, M. (2009): Das soziale Profil der Begabtenförderung. Ergebnisse einer Online-Befragung unter allen Geförderten der elf Begabtenförderwerke im Oktober 2008. HIS: Projektbericht April 2009. Rehberg, K. S. (1997): Institutionenwandel und die Funktionsveränderung des Symbolischen. In: Göhler, G. (Hrsg.): Institutionenwandel. Leviathan Sonderheft 16/1996. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 94–118. Scheler, M. (1960): Die Wissensformen und die Gesellschaft. Bern und München: Francke. Schnettler, B. (2007): Thomas Luckmann. In: Schützeichel, R. (Hrsg.): Handbuch Wissenssoziologie und Wissensforschung. Konstanz: UVK, S. 161–170. Schütz, A. (1944/2011): Der Fremde. Ein sozialpsychologischer Versuch. In: Göttlich, A./Sebald, G./Weyand, J. (Hrsg.): Alfred Schütz Werkausgabe. Band VI.2. Relevanz und Handeln 2. Gesellschaftliches Wissen und politisches Handeln. Konstanz: UVK, S. 59–74 Schütz, A. (1946/2011): Der gut informierte Bürger. Ein Essay zur sozialen Verteilung von Wissen. In: Göttlich, A./Sebald, G./Weyand, J. (Hrsg.): Alfred Schütz Werkausgabe. Band VI.2. Relevanz und Handeln 2. Gesellschaftliches Wissen und politisches Handeln. Konstanz: UVK, S. 115–129 Schütz, A./Luckmann T. (1979): Strukturen der Lebenswelt. Konstanz: UVK. Schützeichel, R. (2007a): Max Scheler. In: ders. (Hrsg.): Handbuch Wissenssoziologie und Wissensforschung. Konstanz: UVK, S. 55–76. Schützeichel, R. (2007b): Laien, Experten, Professionen. In: ders. (Hrsg.): Handbuch Wissenssoziologie und Wissensforschung. Konstanz: UVK, S. 546–578. Simmel, G. (1907/1999): Philosophie des Geldes. Gesamtausgabe Band 6. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 346 © Be ltz Ju ve nt a Sprondel, W. M. (1979): „Experte“ und „Laie“: Zur Entwicklung von Typenbegriffen in der Wissenssoziologie. In: ders./Grathoff, R. (Hrsg.): Alfred Schütz und die Idee des Alltags in den Sozialwissenschaften. Stuttgart: Enke, S. 140–154. Stehr, N. (1994): Arbeit, Eigentum und Wissen. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Struck, O. (2001): Gatekeeping zwischen Individuum, Organisation und Institution. Zur Bedeutung und Analyse von Gatekeepern am Beispiel von Übergängen im Bildungsverlauf. In: Leisering, L./Müller, R./Schumann, K. F. (Hrsg.): Institutionen und Lebensläufe im Wandel. Institutionelle Regulierungen von Lebensläufen. Weinheim und München: Juventa, S. 29–54. Tenbruck, F. (1989): Die kulturellen Grundlagen der Gesellschaft. Der Fall der Moderne. Opladen. Vespermann, S./Weber, R. (2012): Begabung oder harte Arbeit? In: Organisation, Supervision, Coaching 19, S. 91-103. Vester, M./von Oertzen, P./Geiling, H./Herrmann, T./Müller, D. (2001): Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und Ausgrenzung. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 347