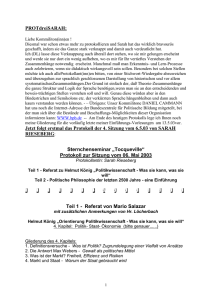

Metaphysik der Institutionen

Werbung