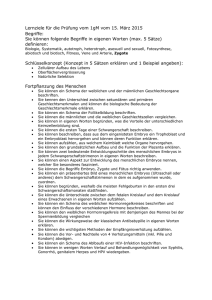

Reform des Fortpflanzungsmedizinrechts

Werbung