Ausführliches Programmheft

Werbung

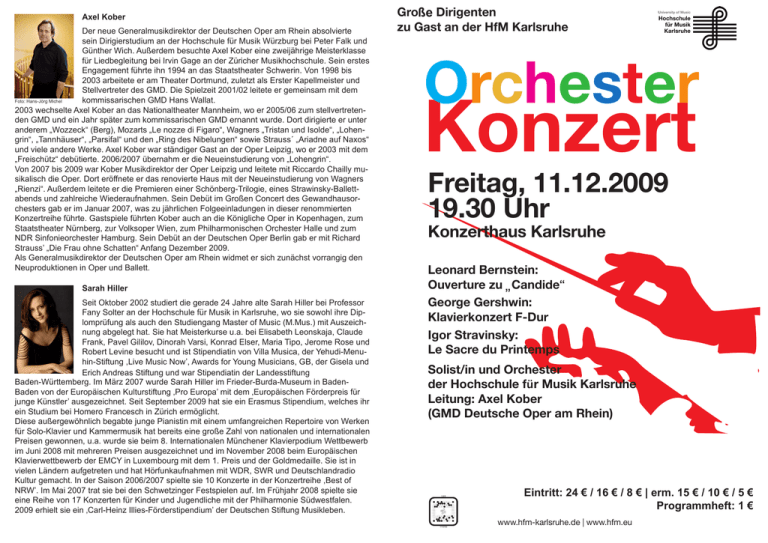

Axel Kober Der neue Generalmusikdirektor der Deutschen Oper am Rhein absolvierte sein Dirigierstudium an der Hochschule für Musik Würzburg bei Peter Falk und Günther Wich. Außerdem besuchte Axel Kober eine zweijährige Meisterklasse für Liedbegleitung bei Irvin Gage an der Züricher Musikhochschule. Sein erstes Engagement führte ihn 1994 an das Staatstheater Schwerin. Von 1998 bis 2003 arbeitete er am Theater Dortmund, zuletzt als Erster Kapellmeister und Stellvertreter des GMD. Die Spielzeit 2001/02 leitete er gemeinsam mit dem kommissarischen GMD Hans Wallat. Foto: Hans-Jörg Michel 2003 wechselte Axel Kober an das Nationaltheater Mannheim, wo er 2005/06 zum stellvertretenden GMD und ein Jahr später zum kommissarischen GMD ernannt wurde. Dort dirigierte er unter anderem „Wozzeck“ (Berg), Mozarts „Le nozze di Figaro“, Wagners „Tristan und Isolde“, „Lohengrin“, „Tannhäuser“, „Parsifal“ und den „Ring des Nibelungen“ sowie Strauss´ „Ariadne auf Naxos“ und viele andere Werke. Axel Kober war ständiger Gast an der Oper Leipzig, wo er 2003 mit dem „Freischütz“ debütierte. 2006/2007 übernahm er die Neueinstudierung von „Lohengrin“. Von 2007 bis 2009 war Kober Musikdirektor der Oper Leipzig und leitete mit Riccardo Chailly musikalisch die Oper. Dort eröffnete er das renovierte Haus mit der Neueinstudierung von Wagners „Rienzi“. Außerdem leitete er die Premieren einer Schönberg-Trilogie, eines Strawinsky-Ballettabends und zahlreiche Wiederaufnahmen. Sein Debüt im Großen Concert des Gewandhausorchesters gab er im Januar 2007, was zu jährlichen Folgeeinladungen in dieser renommierten Konzertreihe führte. Gastspiele führten Kober auch an die Königliche Oper in Kopenhagen, zum Staatstheater Nürnberg, zur Volksoper Wien, zum Philharmonischen Orchester Halle und zum NDR Sinfonieorchester Hamburg. Sein Debüt an der Deutschen Oper Berlin gab er mit Richard Strauss’ „Die Frau ohne Schatten“ Anfang Dezember 2009. Als Generalmusikdirektor der Deutschen Oper am Rhein widmet er sich zunächst vorrangig den Neuproduktionen in Oper und Ballett. Sarah Hiller Seit Oktober 2002 studiert die gerade 24 Jahre alte Sarah Hiller bei Professor Fany Solter an der Hochschule für Musik in Karlsruhe, wo sie sowohl ihre Diplomprüfung als auch den Studiengang Master of Music (M.Mus.) mit Auszeichnung abgelegt hat. Sie hat Meisterkurse u.a. bei Elisabeth Leonskaja, Claude Frank, Pavel Gililov, Dinorah Varsi, Konrad Elser, Maria Tipo, Jerome Rose und Robert Levine besucht und ist Stipendiatin von Villa Musica, der Yehudi-Menuhin-Stiftung ,Live Music Now’, Awards for Young Musicians, GB, der Gisela und Erich Andreas Stiftung und war Stipendiatin der Landesstiftung Baden-Württemberg. Im März 2007 wurde Sarah Hiller im Frieder-Burda-Museum in BadenBaden von der Europäischen Kulturstiftung ‚Pro Europa’ mit dem ‚Europäischen Förderpreis für junge Künstler’ ausgezeichnet. Seit September 2009 hat sie ein Erasmus Stipendium, welches ihr ein Studium bei Homero Francesch in Zürich ermöglicht. Diese außergewöhnlich begabte junge Pianistin mit einem umfangreichen Repertoire von Werken für Solo-Klavier und Kammermusik hat bereits eine große Zahl von nationalen und internationalen Preisen gewonnen, u.a. wurde sie beim 8. Internationalen Münchener Klavierpodium Wettbewerb im Juni 2008 mit mehreren Preisen ausgezeichnet und im November 2008 beim Europäischen Klavierwettbewerb der EMCY in Luxembourg mit dem 1. Preis und der Goldmedaille. Sie ist in vielen Ländern aufgetreten und hat Hörfunkaufnahmen mit WDR, SWR und Deutschlandradio Kultur gemacht. In der Saison 2006/2007 spielte sie 10 Konzerte in der Konzertreihe ,Best of NRW’. Im Mai 2007 trat sie bei den Schwetzinger Festspielen auf. Im Frühjahr 2008 spielte sie eine Reihe von 17 Konzerten für Kinder und Jugendliche mit der Philharmonie Südwestfalen. 2009 erhielt sie ein ‚Carl-Heinz Illies-Förderstipendium’ der Deutschen Stiftung Musikleben. Große ße Dirigenten zu Gast an der HfM Karlsruhe University of Music Hochschule ü Musik für Karlsruhe Orchester Konzert Freitag, 11.12.2009 19.30 Uhr Konzerthaus Karlsruhe Leonard Bernstein: Ouverture zu „„Candide““ George Gershwin: Klavierkonzert F-Dur Igor Stravinsky: Le Sacre du Printemps Solist/in und Orchester der Hochschule für ü Musik Karlsruhe Leitung: Axel Kober (GMD Deutsche Oper am Rhein) Eintritt: 24 € / 16 € / 8 €, erm. 15 € / 10 € / 5 € Vorverkaufsstellen: Musikhaus Schlaile, Tel. 0721/23000 Ticketforum Postgalerie, Tel. 0721/161122 Stadtinformation, Tel. 0721/25000 On Stage, Tel. 0721/811097 oder 07222/789800 Eintritt: 24 € / 16 € / 8Tel. € |0721/3848772 erm. 15 € / 10 € / ticketoffice in der Bahnhofspassage, Touristinformation, Bahnhofsplatz 6 Programmheft: www.hfm-karlsruhe.de | www.hfm.eu 5€ 1€ „Visions de l´Amen“ (1943) für 2 Klaviere Vorwort des Komponisten in der Partitur: „Amen“ trägt vier verschiedene Bedeutungen: - Amen, so soll es sein: Schöpfungsakt. Amen, ich unterwerfe mich, ich nehme an. Dein Wille geschehe! Amen: der Wunsch, das Verlangen, dass dies geschehe: Du gibst Dich mir und ich mich Dir Amen, so ist es, alles ist für immer festgelegt, vollendet im Paradies Mit alle dem habe ich das Leben der Geschöpfe verbunden, der Geschöpfe, die schon durch ihre bloße Existenz Amen sagen; so versuche ich, den vielfältigen Reichtum des Amen in sieben musikalischen Visionen auszudrücken. I. Amen der Schöpfung Amen so soll es sein! „Gott sprach: Es werde Licht! Und es war Licht! (Genesis)“. Das 1. Klavier führt ein doppeltes „pédale rythmique“ (erg.: isorhythmische KreisKonstruktion) in Glockenklängen aus, über wiederholten, nicht umkehrbaren Rhythmen, deren Dauern bei jeder Wiederholung entweder vergrößert oder verkleinert werden. Das 2.Klavier trägt das Thema der Schöpfung vor, Hauptthema des ganzen Werkes: breite, feierliche Akkorde. Das ganze Stück ist ein Crescendo. Es beginnt im aüssersten pianissimo, im Geheimnis des Urnebels, der schon das Licht enthält und alle Glocken, die in diesem Licht läuten, - das Licht und folglich das Leben. II. Amen der Sterne, des Ringplaneten Saturn Brutaler, wilder Tanz. Gewaltig kreisen die Sterne, die Sonnen und Saturn, der vielfarbige Ringplanet. „Gott ruft sie und sie antworten: Amen, hier sind wir.“ (Buch Baruch). – Das 2. Klavier exponiert das Thema des Tanzes der Planeten. Erste Entwicklung: Unter einem polymodalen Kreisen des 1. Klaviers verändert das 2. Klavier im Rhythmus und in den Lagen die fünf Töne des Themenkopfes in plötzlichen Sprüngen. Zweite Entwicklung: der Themenkopf wird durch Elimination entwickelt, in Gegenbewegung und extremer Ausdehnung im Raum und in der ursprünglichen Anordnung. Eine dritte Entwicklung überlagert: Im 1. Klaviert: den Themenkopf als „pédale rythmique“ (isorhythmisch): Im 2. Klavier: den Themenkopf mit Wechsel der Lagen. Es folgt die veränderte Reprise des Tanzes der Planeten. Alle diese vermischten Bewegungsabläufe beschwören das Leben der Planeten un den wunderbaren Regenbogen, der dem kreisenden Ring des Saturn die Farbe gibt. III. Amen des Todeskampfes Jesu Jesus klagt und weint. „Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen; doch Dein Wille geschehe, nicht der meine.“ (Evangelium nach Matthäus). Er nimmt an. Dein Wille geschehe, Amen. Jesus ist allein auf dem Ölberg, seinem Tode gegenübergestellt. Drei musikalische Motive: 1. 2. 3. Der Fluch des Vaters über die Sünde der Welt, die Jesus in diesem Augenblick verkörpert Ein Schrei, rhythmische, ausdrucksvolle Phrase: „Auftakt-Akzent-Endung“ Eine verzweifelte Klage auf vier Tönen, einander entgegengestellte Rhythmen Erinnerung an das Thema der Schöpfung. Eine grosse Stille, unterbrochen von einigen Impulsen, ruft das Leiden dieser Stunde hervor; unsagbares Leiden, das den Schweiss des Blutes sichtbar macht. IV. Amen des Verlangens Zwei Themen: das Erste langsam, extatisch, das Atmen einer tiefen Zärtlichkeit; schon die Ruhe des Paradieses. Das Zweite äusserst leidenschaftlich, die Seele wird von einer schrecklichen Leidenschaft angezogen, die sich auf sinnliche Art ausdrückt (siehe das „Hohe Lied“). Aber es gibt hier nichts Sinnliches, nur den äussersten Durst der Seele nach Liebe. – In grosser Ruhe beschliesst das erste Thema das Stück. V. Amen der Engel, der Heiligen, des Vogelgesanges Gesang der Reinheit der Heiligen: Amen. Grossartige Vokalise der Vögel: Amen. „Die Engel verneigen sich vor dem Thron: Amen“ (Apokalypse des Heiligen Johannes). Zunächst der Gesang der Vögel, der den Mittelteil bildet; er gibt Raum für eine virtuosere Schreibweise. Es handelt sich um exakt aufgezeichnete Gesänge von Nachtigallen, Amseln, Buchfinken, Grasmücken und um ihr ausgelassenes und freudiges Musizieren. Reprise des Gesanges der Heiligen, mit einem Kanon von nicht umkehrbaren Rhythmen, auf drei verschiedenen Ebenen. Kurze Coda der Vögel. VI. Amen des Gerichts Drei eisige Klänge, wie die Glocke der Klarheit. Wahrlich ich sage Euch, Amen. „Verfluchte, weicht von mir.“ (Evangelium des Heiligen Matthäus). Die Verfluchten sind an ihren Zustand gebunden. Das Stück ist hart und kurz. VII. Amen der Vollendung Vollendung, Paradies. Leben der verklärten Leiber in Glockenklängen von Licht. „Von Klarheit zu Klarheit“. Amen. (Buch der Sprüche). – Das 2. Klavier nimmt das Akkordthema wieder auf und entwickelt daraus einen langen Siegeschoral. Das erste Klavier umgibt das zweite (in den äusserst hohen und tiefen Lagen) mit einem nicht endenden Glockenläuten von strahlenden, funkelnden Rhythmen, in immer dichteren rhythmischen Kanons: wertvolle Steine der Apokalypse, die klingen, leuchten, tanzen, die dem Licht des Lebens Farbe und Duft geben. (Übersetzung M. Stange) Ouvertüre zu Candide von Leonard Bernstein Die Ouvertüre zu Leonard Bernsteins Candide war schon früh sehr viel erfolgreicher als die „Comic operetta“ selbst, deren Eröffnungsstück sie eigentlich ist. Das Bühnenwerk fand bei seiner Premiere 1956 nur wenig Anklang und wurde am Broadway nach nur 73 Vorstellungen ungewöhnlich früh abgesetzt. Während Candide bis heute kaum auf den Bühnen zu erleben ist, entwickelte sich dagegen die Ouvertüre zu einer der meistgespielten Kompositionen Bernsteins überhaupt. Mindestens fünf verschiedene wichtige und als authentisch anzusehende Fassungen gibt es von der „Komischen Operette in vier Akten“, die Bernstein jeweils für unterschiedliche Veranstaltungsorte ausarbeitete und die daher auch sehr unterschiedliche Dimensionen aufweisen. Die Zeit der Umarbeitungen erstreckte sich insgesamt über 35 Jahre. Die letzte Version ist eine von Bernstein 1990, in seinem Todesjahr, erstellte konzertante Fassung. Der Komponist dirigierte diese Fassung selbst, bereits schwer erkrankt, in London. Bernsteins Operette beruht auf Voltaires philosophischem Roman Candide, der 1759 veröffentlicht wurde. Voltaire formulierte darin in stark satirischer Form eine Kritik der Philosophie von Leibniz, an deren Überlegungen zur Theodizee, dem fortschrittsgläubigem Optimismus und insbesondere am Konstrukt der „Besten aller möglichen Welten“. Obwohl Voltaires Candide alsbald vom Vatikan auf den Index verbotener Bücher gesetzt wurde, fand der Roman rasch weite Verbreitung. 1953 trug die Theaterautorin Lillian Hellmann den Stoff an Bernstein heran. In Voltaires Skepsis sah Leonard Bernstein eine hohe Aktualität des Stoffes. Er selbst war der Ansicht, dass „der Optimismus als feste Glaubensüberzeugung die Selbstzufriedenheit nährt, zur Trägheit verführt, die menschliche Kraft zu Veränderung, Fortschritt, zum Widerstand gegen Ungerechtigkeit lähmt – oder zu jeglichem schöpferischem Tun, das zu einer von Grund auf besseren Welt beitragen könnte.“ Die titelgebende Hauptperson Candide ist bei Voltaire wie in Hellmanns und Bernsteins Adaption ein reiner Tor, sozusagen ein Parzival der Aufklärung. Candide kennt die Welt nur durch die Lehren seines philosophischen Meisters namens Pangloss, eine scharf gezeichnete Karikatur Leibniz‘, der noch in den absurdesten und unpassendsten Situationen dessen Begriffe anwendet. Durch ihn lernt Candide die Überzeugung verinnerlichen, dass alles zum Besten eingerichtet sei und alles Böse und Elend letztlich immer einem guten Zweck diene. In einer langen Odyssee muss er unzählige grausame, fast jeder Beschreibung spottende Erfahrungen machen. Dennoch hält er in kindlich naiver Weise an dem Glauben fest, dass die Welt bestens eingerichtet sei. Erst als er seine Liebe zur lang erkämpften Cunegonde in Frage gestellt sieht, gerät auch dieser Glaube ins Wanken. Nur ein einfaches arbeitsreiches Leben kann ihm wieder Sinn geben. Bei der Umsetzung des komplexen Stoffes traten etliche Probleme auf, weshalb Bernstein 1955 und 1956 parallel zu Candide an der schon seit 1949 geplanten West Side Story arbeitete. Die Geschichte von Candide ist ohne die der West Side Story nicht zu denken. Etliche Nummern, die ursprünglich für das eine Werk geschrieben wurden, fanden schließlich Eingang in das jeweils andere Werk. So wurde beispielsweise das Duett der beiden Hautpersonen Candide und Cunegonde „Oh Happy we“ aus einem für die West Side Story komponiertem musikalischen Material gestaltet. Auf der anderen Seite entstammt eine der berühmtesten Nummern aus der West Side Story, das Duett „One hand, one heart“, ursprünglich aus Candide. In der Ouvertüre findet sich eine für Bernstein charakteristische Melodik mit großen, auch dissonant und sperrig verwendeten Intervallen. Markant ist schon der vehemente Sprung in die Septime zu Beginn, der die Ouvertüre mit dem wiederkehrenden Fanfaren-Thema einleitet. Damit wird der Hörer ohne Vorbereitung in die extreme aggressive Dynamik des Geschehens und der Musik gezogen. Vielfach irritiert Bernstein hierbei die Orientierung im metrischen Gefüge durch Verkürzung von Notenwerten, unterschiedliche synkopische Betonungen, das Setzen von Dreier-Rhythmen gegen geradzahlige Metren oder fliegende Taktwechsel. Der Hörer wird in ein spannungsgeladenes unruhiges Geschehen hinein gewirbelt. Einen gewissen Ruhepol bilden zwei mittlere Abschnitte. Darin nehmen die Streicher beginnend mit den Violoncelli das Thema aus „Oh, Happy We“, des Liebesduetts von Candide und Cunegonde, vorweg. Mehrfach eingearbeitet ist auch das marschartige Thema der Schlacht-Szene. Aus „Glitter and be Gay“ ist das Thema von Cunegondes verzweifelt ironischer Gelächterpassage zu hören. Neben einer Anlehnung an die übliche dreiteilige Form zeigt die Ouvertüre mit diesen Zitaten vor allem die Faktur einer Potpourri-Ouvertüre. Ruth Wolfstieg George Gershwin, Concerto in F for Piano and Orchestra Musik sei eine Sache ausschließlich für Mädchen, meinten der junge George Gershwin und seine Kameraden, eine Angelegenheit für „Syssys and Maggies“, Stubenhocker und Muttersöhnchen. Doch als er zufällig einen begabten jungen Geigers spielen hörte, erwachte Georges Leidenschaft für Musik. Als er zwölf Jahre alt war, schaffte die Familie ein Klavier an. Er spielte gehörte Melodien nach und improvisierte ungezügelt drauflos, bis sein Vater schließlich einen Klavierlehrer engagierte. Von da an verfolgte Gershwin seine musikalische und pianistische Entwicklung geradezu besessen. Neben seinem klassischen Instrumentalunterricht und Konzertbesuchen interessierte ihn besonders Unterhaltungsmusik in jeglicher Form. Er sog in seiner Umgebung alles auf, was ihn musikalisch mit anderen Menschen verbinden konnte: Unterhaltungsmusik, Schlager, Blues, Jazz, Spirituals. Gershwin suchte gute Musik, die jeder verstand. Mit 16 Jahren ließ er sich auf dem Umschlagsplatz für volkstümliche Musik, der Tin Pan Alley, als ‚Song Plugger’, also als klingender Verkäufer von Schlagern anstellen. Er sprach bereits damals so ernsthaft von der künstlerischen Sendung populärer Musik, dass sein Freund Harry Ruby befürchtete, „er würde überschnappen“. So stand Gershwin dem Ansinnen Paul Whitemanns, ein großes Werk für sein Unterhaltungsorchester zu schreiben, zunächst skeptisch gegenüber. „Ich bleibe lieber bei meinen Liedern“ meinte er. Die Rhapsody in Blue, zu deren Komposition er sich 1924 schließlich doch hatte durchringen können, wurde ein überwältigender Erfolg. Da sie Gershwins erste groß besetzte Instrumentalkomposition war, wurde die Instrumentierung hierbei noch von Ferde Grofé übernommen. Tief beeindruckt von der Rhapsody in Blue erwirkte einer der damals in Amerika berühmtesten Dirigenten, Walter Damrosch, einen Kompositionsauftrag für Gershwin für ein Orchesterwerk durch die New York Symphonie Society. Gershwin entschied sich dafür, ein Klavierkonzert zu schreiben. Zudem wurde Gershwin vertraglich als der Interpret der ersten Aufführungen bestimmt. Anschließend soll er sich eine Formenlehre besorgt und klassische Klavierkonzerte studiert haben. Innerhalb von drei Monaten des Jahres 1925 vollendete er die Komposition, während er noch nebenher an zwei Revuen arbeitete. Die Instrumentierung übernahm Gershwin diesmal selbst, was nochmals einen Monat in Anspruch nahm. Um seine Unerfahrenheit in dieser Hinsicht zu kompensieren, mietete er eigens ein Orchester und das Globe Theater und bat den befreundeten Dirigenten Bill Daly, mit ihm am Klavier das Werk zu proben. Dabei nahm er noch kleine Korrekturen vor, und die Instrumentierung wurde hiernach endgültig festgelegt. Der hohe Wert, den er dem Schaffen von absoluter Musik zuerkannte, zeigte sich auch darin, dass Gershwin das Werk nicht wie ursprünglich geplant „New York Concerto“ titulierte sondern in Concerto in F for Piano and Orchestra umbenannte. Mit diesem anspruchsvollen und virtuosen Werk demonstrierte Gershwin endgültig, dass er der „einzige Songwriter war, aus dem ein Komponist wurde“, wie der ältere Komponistenkollege Irving Berlin anerkannte. Die Uraufführung fand am 3. Dezember 1925 unter der Leitung Damroschs statt. Zum ersten Mal war Gershwin in der Carnegie Hall zu hören, dem bedeutendsten Konzertsaal in New York, und zwar sowohl als Komponist wie als Interpret. Die Begeisterungsstürme übertrafen diejenigen bei der Rhapsody in Blue noch beträchtlich. Das Gefühl der Hörer, als Menschen der Zeit musikalisch angesprochen und zum Ausdruck gebracht worden zu sein, fasste ein Kritiker in Worte: „Gershwin verwendet die Melodien unserer Zeit mit all ihren frechen Hemmungslosigkeiten, mit all ihrem fiebrigen Vorwärtsdrängen, aber auch mit der ganzen tiefen Melancholie, der wir so oft ausgeliefert sind“. Formal folgt das Werk tradierter Dreisätzigkeit mit der Abfolge Sonatensatz, langsamer Satz in dreiteiliger Anlage und schneller Schlusssatz in Rondoform. Doch bricht Gershwin die Formen in freiem Spiel auf. So ist der erste Satz nicht durch klassischen Themendualismus gekennzeichnet. Vielmehr herrscht ein anderer Gegensatz: auf der einen Seite gibt es variabel gefügte Motivkombinationen, die reich verarbeitet werden. Eingeführt werden sie zunächst in der Orchestereinleitung. Es dominieren vitale Rhythmen. Als den Satz prägend breitet sich ein Charleston-Rhythmus vom Orchester ausgehend aus. Auf der anderen Seite steht ein ausgedehntes sangliches und gestalthaftes Thema, das in seiner Faktur nicht angetastet wird. Es erscheint zuerst im Klavier und wird anders als im klassischen Konzert nicht durch das Orchester vorbereitet. Im sprudelnd bewegten Gefüge des Satzes ruht es gleich musikalischen Inseln. Es wird seine Bedeutung nochmals im letzten Satz demonstrieren. Der zweite Satz „hat den Blues“ in Stil und melancholischer Atmosphäre. Er folgt einer verzerrten Dreiteiligkeit in einer sich extrem verkürzenden und quasi beschleunigenden Form: Ist der „Mittelteil“ mit seiner pendelnden Motivik schon deutlich kürzer als der erste, im Gestus mehr sprechend wirkende Teil, so ist die Wiederaufnahme des ersten Teils am Ende des Satzes nurmehr zu einer bloßen Reminiszens verkürzt. Der letzten Satz bietet in Gershwins Worten „rhythmische Orgiastik“. Er wird von der rasanten Motorik des Rondo-artigen Themas getragen. Gershwin nimmt aber auch Themen der vorigen beiden Sätze nochmals auf. Vom zweiten Satz erscheint das pendelnde Thema des Mittelteils. Und vom ersten Satz tritt das gestalthafte Thema, das den Klavierpart eröffnet, zweigestaltig auf: Zu Beginn des letzten Satzes erklingt es in einer klanglich stark durchlichteten, rhythmisch prononcierten Weise. Unmittelbar vor der letzten Schlusssteigerung des Werkes bildet es den kulminierenden Höhepunkt in Gestalt einer schon im ersten Satz vorgestellten apotheotischen Verdichtung. Zur Einheit verbinden sich so vielgestaltige Elemente von eingängiger Melodik bis zu exzessiver Dynamik. Ruth Wolfstieg Le Sacre du printemps von Igor Stravinsky Igor Stravinskys Le Sacre du printemps ist ein Werk, das erstaunlich tiefgreifende Wandlungen durchgemacht hat. Heute gilt es als ‚Klassiker‘ der Moderne, während sich bei der Uraufführung tumultartige Szenen im Publikum abgespielt haben; heute wird es zumeist als Orchesterstück im Konzertsaal aufgeführt (wie es der Komponist ab den 1920er Jahren intendierte), während es von Stravinsky ursprünglich als Ballett konzipiert worden war; heute gilt es als musikalisches Gründungsdokument der Entfesselung von Rhythmus und Schlagwerk, während im Kontext der Entstehungszeit vor allem die mit allen Traditionen brechende Neuartigkeit des Tanzes hervorgehoben wurde. – Zahlreiche Wandlungen und durchaus kontroverse Bewertungen eines Werks, das sich vornehmlich aus zwei Quellen speist: einem Kompositionsauftrag von Sergei Diaghilew und Stravinskys Idee zu einem Ballett mit archaisch-heidnischer Thematik. Stravinsky hatte vor Le Sacre du printemps bereits zwei Ballette für den Impresario Diaghilew und seine in Paris wirkende avantgardistische Künstlergruppe Ballets Russes komponiert: L’Oiseaux de feu (Der Feuervogel) und Pétrouchka (Petruschka). Mit diesen Werken legte Stravinsky den Grundstein für seine internationale Karriere. Noch vor der Uraufführung von Pétrouchka aber beschäftigte sich Stravinsky mit einer Ballettidee, genauer: mit der „Vision einer großen heidnischen Feier: alte weise Männer sitzen im Kreis und schauen dem Todestanz eines jungen Mädchens zu, das geopfert werden soll, um den Gott des Frühlings günstig zu stimmen. Das war das Thema von ‚Sacre du printemps‘‘, schreibt Stravinsky rückblickend in seinen Erinnerungen. Die Thematik mag angeregt sein durch ein Gedicht des symbolistischen Lyrikers Sergei Gorodeckij; entscheidende inhaltliche Konkretisierung erfuhr es durch Stravinskys intensiven Austausch mit Niklas Roerich, einem Spezialisten für russische Mythen, der später auch für die Ausstattung der Uraufführung verantwortlich zeichnete. Von den ersten Ideen 1910 bis zur Uraufführung am 29. Mai 1913 im Pariser Théâtre des Champs-Élysées vergingen drei Jahre, in denen das Werk Gestalt annahm. Bei seiner Uraufführung rief es einen der größten Skandale der Musikgeschichte hervor, der in handgreiflichen Auseinandersetzungen der Zuhörer endete. Auch Komponisten beteiligten sich mit verbalen Spitzen: Debussy bezeichnete das Stück als ‚Massacre du printemps‘ und Schönberg vertrat bezüglich der kompositorisch-ästhetischen Tendenzen des Werks die Ansicht, es gebe ‚keine sackere Gasse als Sacre‘. Zweifellos mag die Neuartigkeit von Stravinskys Le Sacre du printemps aus verschiedenen Gründen zuerst einmal verstörend gewirkt haben. Im Gegensatz zu einem Handlungsballett ist Sacre aus einzelnen Szenen zusammengesetzt, die zwar inhaltlich verbunden sind, sich jedoch nicht zu einer Geschichte verdichten. Gleichzeitig bringt auch das Sujet mit seinem rituellen Opfertod ein heidnisches Thema auf die Bühne, das mit den Konventionen und Erwartungen um 1913 in radikaler Weise brach. Vor allem aber die Ablösung traditioneller Tanzmodelle des Balletts (Corps de ballet, Solo, Pas de deux) durch eine neue, expressive Körper- und Bewegungssprache war es, die vom Uraufführungspublikum als befremdendes Gestenchaos wahrgenommen wurde. Die unkonventionell-revolutionäre Musiksprache aber steht den choreographischen Neuerungen in nichts nach. Stravinsky fügt aus kleinen melodischen Zellen, gebildet in Anlehnung an Formen der russischen Volksmusik (eine Verbindung, die er später vehement leugnet), eine dichte musikalische Struktur zusammen, in der archaische Rohheit in musikalische Komplexität umschlägt. Zudem evoziert Stravinsky nicht nur einen ganz neuen Orchesterklang, in dem zum Schlagwerkanteil neuartige Spieltechniken in den anderen Instrumenten (z.B. Geigen) treten, sondern strukturiert den gesamten musikalischen Ablauf durch komplexe rhythmische Modelle in blockhafter (horizontaler) Reihung und (vertikaler) Schichtung. Das Werk gliedert sich in zwei Teile: ‚L’Adoration de la terre‘ (Die Anbetung der Erde) und ‚Le Sacrifice‘ (Das Opfer), aufgeteilt in acht und sechs Abschnitte, die ihre Grundlage in unterschiedlichen Bewegungsformen finden. Sie reichen von den fröhlichen Tänzen der jungen Mädchen und den Frühlingsreigen über den gewichtigen Zug der Weisen und frenetisch endende rituelle Handlungen bis zum Opfertanz. Die Dramaturgie von Le Sacre du printemps erweist sich dabei als Steigerungsform mit dem Opfertod des auserwählten jungen Mädchens als Höhepunkt des rituellen Tanzes als Höhe- und zugleich Schlusspunkt. Tobias Pfleger