Marktsoziologie ist keine Wirtschaftssoziologie

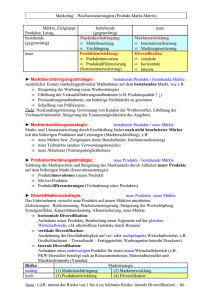

Werbung