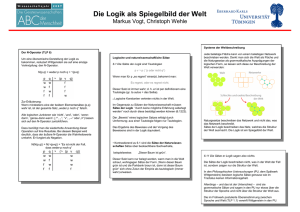

Wissenschaftsphilosophie - Philosophische Fakultät

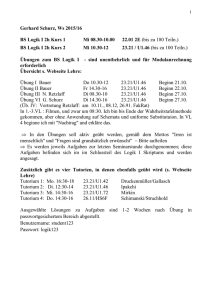

Werbung