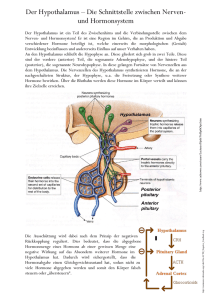

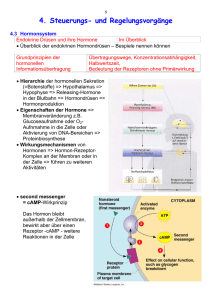

vorlesungsmanuskript biologische psychologie

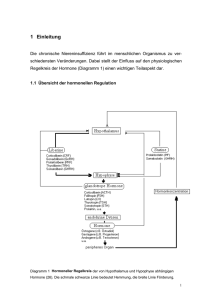

Werbung