Stochastische Prozesse - IT-Dienstleistungen für Studierende

Werbung

I NSTITUT

FÜR

NACHRICHTENTECHNIK

Vorlesung

Stochastische Prozesse

Prof. Dr. Hermann Rohling

Institut für Nachrichtentechnik

Technische Universität Hamburg-Harburg

Sommersemester 2006

Stand: 16. März 2006

Inhaltsverzeichnis

I Wahrscheinlichkeitstheorie

11

1

13

Zufällige Ereignisse

1.1

Wahrscheinlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.1.1

1.2

1.3

1.4

Definitionen des Begriffs der Wahrscheinlichkeit nach Bernoulli . . 18

Kombinatorik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.2.1

Permutation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.2.2

Kombination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.2.3

Variation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.2.4

Zusammenfassung der Kombinatorik . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Wahrscheinlichkeit (Teil 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.3.1

Grenzwert der relativen Häufigkeit (R.

1.3.2

Allgemeingültige Definition der Wahrscheinlichkeit . . . . . . . . 36

VON

M ISES, 1919) . . . . . 29

Ereignisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1.4.1

Ereignisse und Merkmalsräume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1.4.2

Ereignisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1.4.3

Mengen und Ereignisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

1.4.4

Weitere Mengenoperationen in Ereignisräumen . . . . . . . . . . . 40

1.4.5

V ENN-Diagramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

1.5

B ERTRANDs Paradoxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1.6

Definition der σ-Algebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

1.7

Axiomatische Definition der Wahrscheinlichkeit (A. KOLMOGOROV, 1933) 44

1.8

Folgerungen aus den KOLMOGOROVschen Axiomen . . . . . . . . . . . . 45

1.9

Definition eines Wahrscheinlichkeitsraums . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

1.10 Bedingte Wahrscheinlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

1.11 Totale Wahrscheinlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

1.12 Formel von Bayes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3

INHALTSVERZEICHNIS

2

Zufallsvariable, statistische Unabhängigkeit

2.1

Statistische Unabhängigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2.2

Produktwahrscheinlichkeitsräume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2.3

Definition der Zufallsvariablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

2.4

Neuer Wahrscheinlichkeitsraum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2.5

Verteilungsfunktion der Zufallsvariablen X . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2.6

2.7

3

53

2.5.1

Eigenschaften der Verteilungsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.5.2

Verteilungsfunktion für diskrete Zufallsvariable . . . . . . . . . . . 65

2.5.3

Verteilungsfunktion für kontinuierliche Zufallsvariable . . . . . . . 65

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

2.6.1

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für diskrete Zufallsvariable . . . 66

2.6.2

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für kontinuierliche Zufallsvariable 71

Zusammenfassung: Zufallsvariablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Beschreibung und Analyse von Zufallsvariablen

79

3.1

Verteilungsfunktion und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion . . . . . . . . . 79

3.2

p-Fraktile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3.3

Erwartungswert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.4

3.5

3.3.1

Erwartungswert einer Zufallsvariablen . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.3.2

Erwartungswert für diskrete Zufallsvariable . . . . . . . . . . . . . 84

3.3.3

Erwartungswert für kontinuierliche Zufallsvariable . . . . . . . . . 85

3.3.4

Rechenregeln für Erwartungswerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3.3.5

Erwartungswerte für Funktionen von Zufallsvariablen . . . . . . . 87

Momente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.4.1

Definition der Momente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.4.2

Varianz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.4.3

Schiefe einer Verteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Zufallsvektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3.5.1

Verteilungsfunktion von Zufallsvektoren . . . . . . . . . . . . . . . 92

3.5.2

Randverteilungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

3.6

Unabhängigkeit von Zufallsvariablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

3.7

Erwartungswerte von statistisch unabhängigen Zufallsvariablen . . . . . . . 96

3.8

Kovarianz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

3.8.1

3.9

Mehrdimensionale Normalverteilung . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Korrelationskoeffizient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

3.10 Charakteristische Funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

4

INHALTSVERZEICHNIS

3.10.1 Summe von Zufallsvariablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

3.10.2 Definition der Charakteristischen Funktion . . . . . . . . . . . . . 104

3.10.3 Eigenschaften der charakteristischen Funktion . . . . . . . . . . . 104

3.10.4 Zusammenhang mit den Momenten einer Zufallsvariablen . . . . . 106

3.10.5 Zweidimensionale Charakteristische Funktion . . . . . . . . . . . . 108

4

Funktionen von Zufallsvariablen

4.1

5

109

Bestimmung der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion durch Transformation . 110

4.1.1

Eindeutig umkehrbare Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

4.1.2

Nicht eindeutig umkehrbare Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . 111

4.2

Verteilungsfunktion der Zufallsvariablen Y = g(X) . . . . . . . . . . . . . 113

4.3

Funktionen angewandt auf zwei Zufallsvariable . . . . . . . . . . . . . . . 114

4.4

„Festhalten“ einer Zufallsvariablen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

4.5

Transformation von Zufallsvektoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4.6

Geordnete Statistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Folgen stochastischer Größen und Grenzwertsätze

5.1

123

Grenzwertsätze der Binomialverteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

5.1.1

Lokaler Grenzwertsatz von M OIVRE -L APLACE . . . . . . . . . . . 126

5.1.2

Integralgrenzwertsatz von M OIVRE -L APLACE . . . . . . . . . . . 128

5.1.3

Zentraler Grenzwertsatz von L INDEBERG -L ÉVY . . . . . . . . . . 132

5.1.4

Zentraler Grenzwertsatz von L JAPUNOW . . . . . . . . . . . . . . 133

5.2

Tschebyscheff’sche Ungleichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

5.3

Gesetz der großen Zahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

5.4

5.3.1

Schwaches Gesetz der großen Zahlen . . . . . . . . . . . . . . . . 137

5.3.2

Starkes Gesetz der großen Zahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

II Stochastische Prozesse

143

6

145

Stochastische Prozesse

6.1

Definition eines stochastischen Prozesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

6.1.1

6.2

6.3

Musterfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Beschreibung stochastischer Prozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

6.2.1

Stationarität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

6.2.2

Ergodizität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Autokorrelationsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

5

INHALTSVERZEICHNIS

6.4

6.3.1

Beschreibung von diskreten stochastischen Prozessen . . . . . . . . 153

6.3.2

Eigenschaften der Autokorrelationsfunktion . . . . . . . . . . . . . 153

6.3.3

Kreuzkorrelation von stochastischen Prozessen . . . . . . . . . . . 153

6.3.4

Autokovarianzfolge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Prognoseverfahren für stochastische Prozesse . . . . . . . . . . . . . . . . 154

6.4.1

6.5

7

Levinson-Algorithmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Stochastische Signale in LTI-Systemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

6.5.1

Kreuzkorrelation zwischen Eingangs- und Ausgangsprozess . . . . 159

6.5.2

Leistungsdichtespektrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

6.5.3

Kreuzleistungsdichtefunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

6.5.4

Wiener-Lee-Beziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

6.5.5

Anwendung: Systemidentifikation durch weißes Rauschen . . . . . 162

6.5.6

Anwendung: Korrelationsempfänger, Matched Filter . . . . . . . . 163

Warteschlangen und Ankunftsprozesse

7.1

7.2

167

Poisson-Prozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

7.1.1

Zählprozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

7.1.2

Ankunftsrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

7.1.3

Poissonverteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

7.1.4

Ankunftsabstände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Markov-Ketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

7.2.1

Beschreibung und Eigenschaften von Markov-Ketten . . . . . . . . 175

7.2.2

Chapman-Kolmogorov- oder Smoluchowsky-Gleichung . . . . . . 175

7.2.3

Übergangsmatrizen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

7.2.4

Kolmogorov’sche Vorwärts- und Rückwärtsgleichungen . . . . . . 177

7.2.5

Homogene Markov-Ketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

III Detektion und Estimation

181

8

183

Detektion

8.1

Detektion und Estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

8.2

Binäre Detektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

8.3

8.2.1

Entscheidungsregel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

8.2.2

Detektionsregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Bayes-Detektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

8.3.1

Risiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

6

INHALTSVERZEICHNIS

9

8.3.2

Entscheidungsregel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

8.3.3

Likelihood-Quotient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

8.4

Maximum-a-posteriori Detektor (MAP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

8.5

Maximum-Likelihood Detektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

8.6

Neyman-Pearson-Detektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Schätzverfahren (Estimation)

9.1

193

Zielsetzung der Schätzverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

9.1.1

Arten von Schätzverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

9.1.2

Beurteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

9.1.3

Erwartungstreue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

9.1.4

Varianz der Schätzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

9.1.5

Konsistenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

9.2

Bayessche Schätzregel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

9.3

Maximum-Likelihood Schätzregel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

9.4

Schätzung des Erwartungswertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

9.5

Schätzung der Varianz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

9.6

9.5.1

Schätzung der Varianz bei bekanntem Erwartungswert µy

9.5.2

Schätzung der Varianz bei unbekanntem Erwartungswert µy . . . . 202

. . . . . 201

Rekursive Schätzung des Erwartungswertes . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

9.6.1

Erwartungstreue der rekursiven Schätzung . . . . . . . . . . . . . . 204

9.6.2

Varianz der rekursiven Schätzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

9.7

Schätzung mit geordneter Statistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

9.8

Konfidenzintervall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

9.8.1

9.9

Konfidenzintervall für den Erwartungswert . . . . . . . . . . . . . 208

Cramer-Rao-Schranke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

9.10 Lineare Schätzverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

9.10.1 Orthogonalitätsprinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

9.10.2 Allgemeine Regeln eines linearen Schätzverfahrens . . . . . . . . . 214

9.10.3 Auftretende Fehler bei linearen Schätzverfahren . . . . . . . . . . . 215

9.11 Additive unkorrelierte Störungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

IV Anhang

217

A Verständnisfragen

219

A.1 Wahrscheinlichkeitsrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

7

INHALTSVERZEICHNIS

A.2 Stochastische Prozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

A.3 Detektion & Estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

B Tabellen

221

B.1 Normierte Normalverteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

B.2 Studentsche t-Verteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

8

Einleitung

Trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. So oder so ähnlich ist der gesellschaftliche und umgangssprachliche Zugang zu dem, was in dieser Vorlesung auf wissenschaftlich wohlfundierter Basis diskutiert werden soll. Mit dieser Redensart wird allerdings gleichzeitig auch die Bedeutung der Statistik unterstrichen. Wer diesen Sachverhalt

beherrscht, hat sich offensichtlich Vorteile erarbeitet; er oder sie kann mitreden, wenn man

von der Sache etwas versteht.

Pfiffige Strategen nutzen die weit verbreitete Unkenntnis im Umgang zufälliger Ereignisse und in der Angabe quantitativer Werte der Wahrscheinlichkeit geschickt und gezielt aus, um sich Vorteile bei der Vermarktung neuer Medikamente oder auch vor Gericht

zu verschaffen. Ein Paradebeispiel für diesen Sachverhalt ist der Mordprozess gegen den

US-Football-Star O.J. Simpson in den neunziger Jahren. „Sein Verteidiger führte damals

weitläufig aus, wie ungerecht es sei, es als belastendes Indiz für seinen Mandanten zu bewerten, dass Simpson seine Frau früher nachweislich misshandelt habe. Schließlich würde

die Mehrzahl der geschlagenen Frauen ja keineswegs ermordet. Weniger als einer von 2500

Männern, die ihre Partnerin schlagen, so argumentierte der Verteidiger, gingen so weit, sie

zu ermorden. Diese statistische Angabe stimmte, führte die Geschworenen jedoch an der

Nase herum. Entscheidend für das Urteil hätte die ebenfalls relevante Frage sein können,

bei wie vielen von allen getöteten Frauen, die zu Lebzeiten von ihrem Mann misshandelt

wurden, dieser auch der Mörder war. Dies ist nachweislich bei 8 von 9 aller umgebrachten Frauen der Fall. Unabhängig von der objektiven Wahrheit hatte die Augenwischerei

des Verteidigers wohl Erfolg: O.J. Simpson ist seither auf freiem Fuß“ [Die Zeit Nr. 33,

vom 8.8.02]. Diese beiden unterschiedlichen Angaben und Aussagen müssen offensichtlich genau analysiert werden. Was steht also tatsächlich hinter diesen Aussagen, die sich

auf wahrscheinlichkeitstheoretische Sachverhalte beziehen? Wir werden in den folgenden

Kapiteln auf diesen wahrscheinlichkeitstheoretischen Sachverhalt zurückkommen.

Sehr viele Ereignisse in unserem alltäglichen Leben, deren physikalische oder sonstige

Gesetzmäßigkeiten uns unbekannt sind, betrachten und akzeptieren wir deshalb als zufällig

9

INHALTSVERZEICHNIS

oder auch als nicht oder nur sehr vage vorhersagbar. Nicht nur das „ehrliche Glücksspiel“,

sondern auch das „Wetter von morgen“ sowie Geburten- und Sterberaten, Aktienkurse und

Wahlumfragen sind Beispiele dieser Kategorie von relevanten Fragen und von zu analysierenden Sachverhalten.

Die hinter den zufälligen Ereignissen stehenden Fragestellungen können ganz unterschiedlicher Natur sein. Ein Beispiel dazu: Für Versicherungen ist zwar der einzelne Schadensfall ein rein zufälliges Ereignis, allerdings zunächst von relativ geringem Interesse.

Die eigentlich wichtige Frage für Versicherungen besteht darin, trotz der Zufälligkeit der

Einzelereignisse die jährlich zu erwartende gesamte Schadenssumme mit hoher Genauigkeit vorhersagen zu können. Aus der Sicht des Individuums ist eine Erkrankung oder ein

Unglücksfall als rein zufälliges Ereignis zu betrachten und zu bewerten. Das Individuum

interessiert sich für die Wahrscheinlichkeit, mit der es von einem Schaden betroffen sein

kann, um dadurch Risiken abschätzen zu können. Für die Versicherung ist dagegen ausschließlich die Frage von Interesse, wie gut bzw. im stochastischen Sinne wie sicher die

mittlere jährliche Schadenssumme vorhersagbar ist.

In der Elektro- und Informationstechnik ist die Kenntnis von Methoden zur Beschreibung und Analyse von zufälligen Ereignissen von besonderer Wichtigkeit, da zufällige

Ereignisse und stochastische Prozesse in praktisch allen Bereichen auftreten: Das Empfangssignal eines Kommunikationssystems, die Messwerte eines Sensors, die Daten eines

Videodatenstromes, die Lebensdauer eines Bauteils sowie die Paketankunftszeiten an einem Router sind nur einige ausgewählte Beispiele. Sachverhalte dieser Art sollen in dieser

Vorlesung analysiert und auch quantitativ berechnet werden.

10

Teil I

Wahrscheinlichkeitstheorie

11

Kapitel 1

Zufällige Ereignisse

Im technischen Anwendungsbereich ist der Begriff des Zufalls oder der Zufallsvariablen wichtig. Solche vom Zufall beeinflussten Vorgänge werden als Zufallsexperiment

bezeichnet. Der Ingenieur ist darin geschult, durchaus komplexe Sachverhalte zu durchdringen und modellhaft zu beschreiben. Die Modellbildung spielt deshalb in dieser Vorlesung eine ausgezeichnete Rolle.

Der Begriff des Zufalls beschäftigt Wissenschaftler schon seit mehreren Jahrhunderten. Dabei ist die Erkenntnis bzw. die Beobachtung von zentraler Bedeutung, dass solche

im Grundsatz zwar einer strengen aber doch unbekannten Gesetzmäßigkeit gehorchenden

Vorgänge vom Beobachter als zufällige Ereignisse wahrgenommen werden. Durch lange

Beobachtung eines Experiments mit zufälligem Ausgang kann man versuchen, die Gesetzmäßigkeit zu analysieren. Dies gelingt selbstverständlich nicht im deterministischen

sondern nur im stochastischen Sinn.

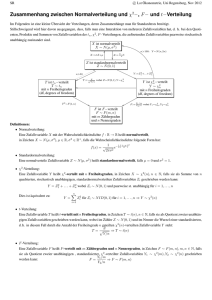

Abbildung 1.1: Verlauf des DAX (Quelle: http://www.finanztreff.de)

13

KAPITEL 1. ZUFÄLLIGE EREIGNISSE

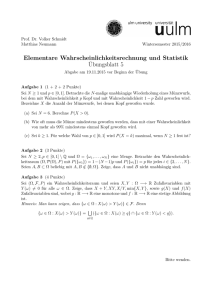

Abbildung 1.2: Bevölkerungspyramide (Quelle: http://www.destatis.de)

Wir werden im Alltag mit vielen Darstellungen konfrontiert, in denen im Prinzip wahrscheinlichkeitstheoretische Sachverhalte dargestellt und beschrieben sind, obwohl das auf

den ersten Blick gar nicht erkennbar ist. Der zeitliche Verlauf eines Aktienkurses wird

selbstverständlich von vielen Faktoren beeinflusst. Ohne detaillierte Kenntnis dieser Faktoren können wir den jeweiligen Kurs aber ersatzweise als zufälligen Verlauf betrachten

und beispielsweise statistische Methoden zur Kursvorhersage anwenden. In den Börsennachrichten werden sogenannte Tages-, Monats- oder 90 Tagesmittel angegeben (Abbildung 1.1). Hinter dieser Berechnung der Mittelwerte steckt eine statistische Analyse des

betrachteten Sachverhalts.

Zur Angabe einer Bevölkerungsstatistik wird das Lebensalter eines Individuums als

zufälliges Ereignis betrachtet. Eine Bevölkerungspyramide (Abbildung 1.2) gibt an, welches derzeitige Lebensalter die Menschen innerhalb einer Gesellschaft haben. Daraus lassen sich wichtige statistische Größen, wie mittleres Lebensalter, mittlere Lebenserwartung

sowie charakteristische Abweichungen für das Lebensalter von Frauen und Männer ablesen. Ebenso können wir Wahlumfragen (Abbildung 1.3) als ein Ereignis mit zufälligem

Ausgang betrachten. Objektiv betrachtet wird der Wahlausgang von einer Vielzahl von

Faktoren beeinflusst. Zwischen diesen Faktoren und dem resultierenden Wahlausgang gibt

14

Abbildung 1.3: Wahlergebnis (Verteilung der Zweitstimmen bei der Bundestagswahl 2002,

Quelle: http://www.bundeswahlleiter.de)

es allerdings im Allgemeinen keinen klaren funktionalen Zusammenhang. Deshalb wird

das Wahlverhalten und der Wahlausgang alternativ als ein Zufallsprozess beschrieben und

betrachtet. Daraus lassen sich wiederum wichtige statistische Grössen herleiten, die zur

Interpretation der Ergebnisse und Wahlanalyse genutzt werden können.

Die Stochastik ist diejenige wissenschaftliche Disziplin, die eine präzise mathematische Beschreibung der zufälligen Vorgänge gestattet, die zwar einer Gesetzmäßigkeit

unterliegen können, deren Ausgänge aber trotzdem als zufällig betrachtet und beobachtet werden. Damit ist das Thema für diese Vorlesung fixiert und beschrieben. Wir wollen

den Umgang mit zufälligen Ereignissen mathematisch formal in geeigneten Modellen erfassen und die Interpretation der Ergebnisse ausführlich diskutieren. Zunächst wird die

Wahrscheinlichkeitstheorie entwickelt. Später wird die Theorie der stochastischen Prozesse beschrieben und anschließend das wichtige Thema der statistischen Entscheidungs- und

Schätztheorie analysiert.

Offensichtliche Zufallsexperimente, bei denen die mathematischen Voraussetzungen deutlich nachprüfbar sind, werden in diesem Skript häufig als charakteristische Beispiele für

einen allgemein betrachteten Sachverhalt herangezogen. Dabei beobachten wir die zufälligen Ergebnisse und analysieren das stochastische Geschehen.

Einige Beispiele für solche Zufallsexperimente sind im Folgenden angegeben:

• Zufallszahlengenerator:

Zufalls−

generator

15

zufällige Ereignisse

ω1 , ω2 , . . .

Elementarereignisse

KAPITEL 1. ZUFÄLLIGE EREIGNISSE

• Kartenspiel:

• Lotto:

• Münzwurf:

• Urnenexperiment:

• einarmiger Bandit:

Kartenspiele, Münzwürfe, Urnenexperimente, Lotto und Spielautomaten sind dadurch

charakterisiert, dass eine endliche Anzahl von Möglichkeiten beim Ausgang des zufälligen

Experiments beobachtet werden. Die interessierende Frage besteht in der quantitativen Angabe, wie häufig bestimmte zufällige Ereignisse bzw. Kombinationen einzelner Ereignisse

bei diesem Experiment auftreten. Es ist offensichtlich, dass eine positive Beantwortung dieser Frage Vorteile im Glücksspiel bringen kann. Diese allgemein formulierte Frage muss

aber zunächst in ein formales mathematisches Gerüst eingebracht werden. Dazu werden im

Folgenden geeignete mathematische Modelle entwickelt.

16

1.1. WAHRSCHEINLICHKEIT

Definition 1.1 (Ereignisraum) Die Menge aller möglichen Ergebnisse eines Zufallsexperiments wird Ereignisraum genannt und mathematisch formal durch die Menge Ω be-

Ereignisraum

schrieben. In der Menge Ω sind also sämtliche Elementarereignisse des Zufallsexperiments

Ω

❍

enthalten.

Zur anschaulichen Darstellung dieser im Prinzip abstrakten Zufallsexperimente werden wir immer wieder auf ähnliche Beispiele zurückgreifen, auf Kartenspiele, Werfen von

Münzen oder Würfeln, Verteilung von Kugeln in Urnen usw. Für jedes Zufallsexperiment

muss zunächst der Ereignisraum Ω exakt beschrieben werden.

Beispiel 1.1

Ereignisräume verschiedener beispielhafter Zufallsexperimente:

1.

Werfen einer Münze:

Ω1 = {Kopf, Zahl}

2.

Werfen eines Würfels:

Ω2 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

3.

Werfen von zwei Würfeln:

Ω 3 = Ω2 × Ω 2

4.

Anzahl der Anrufe in einer Telefonzentrale:

Ω4 = N0 = {0, 1, 2, . . .}

5.

Laufzeit einer Maschine:

Ω5 = R +

0 = [0, ∞[

△

Ein allgemeines zufälliges Ereignis des Zufallsexperiments ist demnach eine Teilmenge A des Ereignisraumes Ω. Die Eigenschaften dieser Teilmenge A sind zunächst noch

nicht festgelegt, sondern abstrakt zu interpretieren. Wenn allerdings A = Ω bzw. A = ∅

ist, dann werden diese Situationen auch als sicheres bzw. unmögliches Ereignis bezeichnet. Einelementige Teilmengen des Ereignisraumes Ω werden Elementarereignisse des

Zufallsexperiments genannt.

1.1 Wahrscheinlichkeit

Bisher wurde das Zufallsexperiment ausschließlich mengentheoretisch erfasst. Es wurde

sozusagen analysiert und beschrieben, welche zufälligen Ereignisse in einem Zufallsexperiment überhaupt auftreten können. Das eigentliche Ziel der folgenden Betrachtungen

besteht aber darin, den einzelnen zufälligen Ereignissen Wahrscheinlichkeiten zuordnen

zu wollen und zuordnen zu können. Darin liegt ja die wesentliche Zielsetzung der Wahrscheinlichkeitstheorie, um nicht nur die möglichen Ereignisse der Zufallsexperimente vor

dem Hintergrund der Kombinatorik zu erfassen, sondern diesen Ereignissen auch Wahrscheinlichkeiten für eine quantitative Auswertung zuordnen zu können. Erst durch diesen

Schritt wird eine Wahrscheinlichkeitstheorie begründet. Die Entwicklung dieser Theorie

hat sich in Etappen vollzogen. Je nach vorliegender aktueller Fragestellung ist das theoretische Gebäude entsprechend erweitert worden.

17

Ereignis

A

KAPITEL 1. ZUFÄLLIGE EREIGNISSE

Zu Anfang des 18. Jahrhunderts war das Glücksspiel sehr populär. Die damaligen Fürsten, Herzöge und sonstigen wohlbetuchten Personen haben sich nicht nur sehr aktiv am

Glücksspiel beteiligt, sondern konnten es sich zusätzlich auch leisten, kluge Menschen zu

beschäftigen (und hoffentlich gut zu bezahlen), von denen sie sich Rat für das Verhalten im

Glücksspiel holten. Dementsprechend wurde von den damaligen Mathematikern für diese Experimente mit offensichtlich zufälligem Ausgang eine Theorie entwickelt, mit der

Antworten auf die Wahrscheinlichkeit bestimmter zufälliger Konstellationen und damit auf

Fragen zum Risiko eines Wetteinsatzes gegeben werden konnten. Charakteristisch für diese

betrachteten Experimente ist allerdings, dass jedes Elementarereignis (Ziehen einer Karte,

Zahl am Roulettisch usw.) anschaulich mit derselben identischen Wahrscheinlichkeit eintritt.

Johann Bernoulli wurde am 27. Juli 1667 in Basel geboren und ist dort am 1. Januar

1748 gestorben. In seinen wissenschaftlichen Betrachtungen ließ er sich von einem zunächst einfachen aber auch anschaulich nachvollziehbaren Gedanken leiten, dass nämlich

Elementarereignisse in den Experimenten mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten. Die

Gleichwahrscheinlichkeit der Elementarereignisse erhebt er deshalb zum Prinzip, zur Basis, zur charakteristischen Eigenschaft seiner Wahrscheinlichkeitstheorie. Er betrachtet Zufallsexperimente mit diskretem (also nicht kontinuierlichem) Ausgang, wobei die Anzahl

der Elementarereignisse mit N begrenzt ist. Es treten also nur endlich viele Elementarereignisse in diesen Zufallsexperimenten auf.

Das ist eine zunächst wesentliche Festsetzung in dem betrachteten Modell und auch

eine Einschränkung bezüglich der Experimentanordnung. Allerdings ist diese Festsetzung

bei den bisher betrachteten Beispielen der Kartebspiele, Münzwürfe, Urnenexperimente

und Spielautomaten unmittelbar als zutreffend nachvollziehbar.

1.1.1 Definitionen des Begriffs der Wahrscheinlichkeit nach Bernoulli

Glücksspiele in Form von Würfeln, Roulette, oder Karten werden bereits seit Jahrhunderten

gespielt. Dabei tritt eine definierte Anzahl bekannter Elementarereignisse im Ereignisraum

Ω auf. Durch Werfen der Würfel oder Ziehen der Karten treten diese Elementarereignisse

selbstverständlich zufällig auf. Diesen Sachverhalt hat Bernoulli 1713 zum Anlass genommen, um seinen Begriff der Wahrscheinlichkeit in einem ersten wichtigen Modell und einem ersten mathematischen Konzept zu definieren. Dieses basiert auf der Annahme, dass

die Elementarereignisse gleich wahrscheinlich sind. Wir gehen im Folgenden allgemein

von insgesamt N Elementarereignissen aus.

Als logische Folge wurde das „principle of insufficient reason“ von B ERNOULLI 1713

eingeführt und für die betrachteten zufälligen Experimente als gültig gefordert:

18

1.1. WAHRSCHEINLICHKEIT

„In the absence of any prior knowledge we must assume that all basic events

have equal probabilities.“

⇒ Alle Elementarereignisse sind gleich wahrscheinlich oder treten mit anderen Worten

mit jeweils gleicher Wahrscheinlichkeit auf. Als quantitativen Wert dieser Wahrscheinlichkeit gibt er an: P (ω) =

1

N

Mit dieser anschaulichen Vorstellung kann der Begriff der Wahrscheinlichkeit P (P

steht für probability) für das Auftreten eines allgemein formulierten zufälligen Ereignisses

A wie folgt definiert werden:

Definition 1.2 (principle of unsufficient reason, Bernoulli 1713) Unter der Annahme

der Gleichwahrscheinlichkeit aller Elementarereignisse lässt sich die Wahrscheinlichkeit

P (A) des Ereignisses A wie folgt beschreiben:

P (A) =

NA

N

(1.1)

mit

NA - Anzahl der Elementarereignisse, die das zufällige Ereignis A bilden

N

❍

- Anzahl aller Elementarereignisse

Es wird also zur Definition des Begriffs Wahrscheinlichkeit das Verhältnis aus der Anzahl der für das zufällige Ereignis sogenannten „günstigen“ zu der Anzahl N aller möglichen Elementarereignisse gebildet. Aus dieser Definition ist zu erkennen, dass lediglich

endlich viele Elementarereignisse in diesem Modell zugelassen sind und die Wahrscheinlichkeit ausschließlich Werte zwischen 0 und 1 annimmt. Bei den hier betrachteten Anwendungsbeispielen der Würfel- oder Kartenspiele ist es häufig eine Frage der Kombinatorik,

die Anzahl der günstigen und möglichen Elementarereignisse zu ermitteln.

Die Wahrscheinlichkeit eines jeden Elementarereignisses ist nach der obigen Definition selbstverständlich wie von Bernoulli gefordert identisch: P (Elementarereignis) =

1

N.

Diese Forderung ist anschaulich auch unmittelbar klar, weil beispielsweise bei einem Kartenspiel keine einzelne Karte in irgendeiner Form bevorzugt zufällig auftritt oder bevorzugt

zufällig gezogen wird.

Es stellt sich aber bereits jetzt die Frage, welche unmittelbar einsichtigen mathematischen Eigenschaften dieser neue Wahrscheinlichkeitsbegriff hat. Dabei kann an dieser

Stelle bereits festgestellt werden, dass die folgenden drei Eigenschaften für diesen Wahrscheinlichkeitsbegriff gelten. Die Richtigkeit dieser Aussagen kann anschaulich nachvollzogen werden.

(1) 0 ≤ P (A) ≤ 1 für alle Ereignisse A

19

KAPITEL 1. ZUFÄLLIGE EREIGNISSE

(2) P (Ω) = 1

(3) Sei An eine Folge von Ereignissen, die sich einander paarweise ausschließen, so gilt

P

[

n

An

!

=

X

P (An ).

n

D.h. die Wahrscheinlichkeit eines aus disjunkten Mengen zusammengesetzten Ereignisses kann direkt aus der Summe der Wahrscheinlichkeiten der disjunkten Teilmengen berechnet werden.

Auf diese grundlegend wichtigen Eigenschaften des Wahrscheinlichkeitsbegriffs werden wir in späteren Kapiteln zurückkommen.

Beispiel 1.2 (Würfeln)

Frage:

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit beim Wurf zweier Würfel die Augensumme 7 zu erhalten?

Lösung:

Es existieren sechs „günstige“ Elementarereignisse:

(3, 4), (4, 3), (5, 2), (2, 5), (6, 1), (1, 6)

→

NA = 6

Die Zahl der möglichen Elementarereignisse ist gegeben durch alle Augenzahl-Kombinationen:

N = 62 = 36

Die Wahrscheinlichkeit P im Bernoullischen Sinn ist deshalb:

P (Augensumme ist 7) =

6

1

NA

=

=

N

36

6

△

1.2 Kombinatorik

In dem Bernoullischen Modell treten grundsätzlich sämtliche Elementarereignisse mit derselben Wahrscheinlichkeit auf. Um diese Wahrscheinlichkeit auch quantitativ angeben zu

können, muss zunächst die Anzahl der Elementarereignisse ermittelt werden. Ferner muss

für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines bestimmten Ereignisses

A, die Anzahl der dieses Ereignis beschreibenden Elementarereignisse ermittelt werden.

Bei vielen Zufallsversuchen kann das einfache Auszählen der Elementarereignisse aber zu

einem etwas umfangreicherem Unterfangen werden.

20

1.2. KOMBINATORIK

Auch hierbei kann die Mathematik weiterhelfen, die sich im Gebiet der Kombinatorik

mit dem Auszählen möglicher Ereignisse befasst.

1.2.1 Permutation

Permutation ohne Wiederholung

Beispiel 1.3 (Fakultät)

Frage:

Wie viele Möglichkeiten N = Pn bzw. wie viele Elementarereignisse gibt es, wenn wir

uns für die Reihenfolge interessieren, mit der die einzelnen Karten eines Kartenspiels (n=32

Karten) gezogen werden können?

Antwort:

Für die Wahl der ersten Karte im Stapel existieren n = 32 Möglichkeiten. Da diese Karte

nun festgelegt ist, bleiben für die Wahl der zweiten Karte nur noch 31 Möglichkeiten übrig.

Für die dritte Karte reduziert sich die Zahl der Möglichkeiten auf 30. Dies geht immer so

weiter bis für die letzte Karte des Stapels nur eine Möglichkeit übrig bleibt. Die Anzahl

aller Möglichkeiten ergibt sich somit also aus dem Produkt aller Zahlen von 1 bis 32:

N = Pn =

n

Y

k =: n! = 32!

k=1

△

Bei der Permutation ohne Wiederholung interessiert man sich für die Anzahl der

Möglichkeiten Pn mit denen n verschiedene Elemente unterschiedlich in der Reihenfolge

angeordnet werden können, wobei jedes Element in der Reihenfolge genau einmal vorkommen darf. Da für die Wahl jedes neuen Elements immer eine Möglichkeit weniger als

für das vorherige existiert, erhält man ein Produkt aller Zahlen von 1 bis n. Für diese Produktbildung wurde in der Mathematik der Begriff der Fakultät eingeführt, die durch ein

Ausrufezeichen gekennzeichnet wird.

Definition 1.3 (Permutation ohne Wiederholung) Für die Anzahl Pn der Anordnung

Permutation

von n verschiedenen Elementen gilt:

ohne

Pn = n! =

n

Y

Wiederholung

k

(1.2)

k=1

❍

21

Pn

KAPITEL 1. ZUFÄLLIGE EREIGNISSE

Beispiel 1.4 (Sitzreihe)

In einem Hörsaal wurde eine Reihe mit 16 Sitzplätzen von genau 16 Studierenden besetzt. Es gibt insgesamt 16! = 20.922.789.888.000 Möglichkeiten für die Sitzordnung,

eine durchaus beachtlich grosse Anzahl von Möglichkeiten.

△

Permutation mit Wiederholung

Beispiel 1.5 (Joker)

Frage:

Wenn ein Kartenspiel mit insgesamt n = 52 Spielkarten betrachtet wird, in dem k =

4 nicht unterscheidbare Joker enthalten sind, dann stellt sich die Frage nach der Anzahl

möglicher Reihenfolgen etwas anders. Es wird deshalb die Frage untersucht, wie viele

Möglichkeiten es gibt, unterschiedliche Reihenfolgen aus diesem Kartenstapel zu ziehen.

Antwort:

Die Anzahl bei n unterscheidbaren Karten hatten wir schon in Beispiel 1.3 betrachtet. Da

hier aber k = 4 Karten nicht zu unterscheiden sind, reduziert sich die Anzahl der Möglichkeiten: Permutationen, die sich nur durch die Anordnung der Joker unterscheiden, fallen

jetzt zu einer einzigen zusammen. Man muss demzufolge die Anzahl der Möglichkeiten

für die Anordnung von n Elementen durch die Anzahl der Möglichkeiten für die Anzahl

von k Elementen teilen:

Pn(k) =

52!

n!

=

k!

4!

△

(k)

Bei der Permutation mit Wiederholung Pn

berücksichtigt man die Möglichkeit,

dass bei der Anordnung der n Elemente, k gleiche Elemente (k ≤ n) vorhanden sind. Das

heißt, von den n Elementen können k Elemente mehrfach in der Anordnung auftreten bzw.

es ist eine Gruppe von k voneinander nicht unterscheidbaren Elementen in dem Kartenstapel enthalten. In diesem Fall muss die Anzahl der Möglichkeiten zur Anordnung von n

durch die Anzahl der Möglichkeiten zur Anordnung von k Elementen dividiert werden:

Pn(k) =

n

Y

n!

Pn

i

=

=

Pk

k!

i=k+1

Beispiel 1.6 (Urnen Experiment)

In einer Urne befinden sich k1 = 3 rote, k2 = 2 blaue und k3 = 4 gelbe Kugeln. Die

Kugeln werden zufällig aus der Urne gezogen und einer Reihe angeordnet. Wie viele Möglichkeiten gibt es, die Kugeln in unterschiedlicher Reihenfolge anzuordnen?

22

1.2. KOMBINATORIK

Es liegen insgesamt n = k1 + k2 + k3 = 9 Kugeln in der Urne, die alle in einer Reihe

angeordnet werden sollen. Da jeweils kx Kugeln nicht voneinander zu unterscheiden sind,

muss man die Möglichkeiten zur Anordnung von n unterscheidbaren Elementen durch die

Fakultäten von kx dividieren:

(3,2,4)

P9

=

9!

= 1260

3!2!4!

△

Beispiel 1.6 zeigt, dass bei der Berechnung der Permutation mit Wiederholung beliebig

viele Gruppen gleicher Elemente k1 , k2 , . . . , km berücksichtigt werden können.

Definition 1.4 (Permutation mit Wiederholung) Gibt es in einer Anzahl von n Elemen-

Permutation

ten m Gruppen mit jeweils k1 , k2 , . . . , km Elementen (k1 +k2 +· · ·+km ≤ n), so berechnet

mit

sich die Anzahl der Möglichkeiten, diese Elemente in unterschiedlicher Reihenfolge anzu-

Wiederholung

ordnen, als Permutation mit Wiederholung mittels:

Pn

Pn(k1 ,k2 ,...,km ) =

(k1 ,k2 ,...,km )

n!

k1 !k2 ! · · · km !

(1.3)

❍

Beispiel 1.7 (Sitzordnung)

In einem Seminarraum mit 20 Sitzplätzen nehmen 12 Personen Platz. Da dabei 8 Sitzplätze

frei bleiben, gibt es

20!

8!

△

mögliche Sitzanordnungen.

Beispiel 1.8 (Zahlenbildung)

(2,3)

Aus den fünf Ziffern 4, 4, 6, 6, 6 können P5

=

5!

2!3!

= 10 verschiedene fünfstellige

△

Zahlen gebildet werden.

1.2.2 Kombination

Mit Hilfe der Permutationen beschreiben wir die Anzahl von Möglichkeiten mit der wir n

unterschiedliche Elemente in einer Reihenfolge anordnen können. Alternativ wird häufig

die Frage nach der Anzahl unterschiedlicher Möglichkeiten gestellt, mit der k Elemente

aus eine Gesamtheit von n Elementen ausgewählt werden können, wenn die Reihenfolge

der gewählten Elemente unerheblich ist. Dieser Sachverhalt kann durch den Begriff der

Kombinationen erfasst und quantitativ beschrieben werden.

23

KAPITEL 1. ZUFÄLLIGE EREIGNISSE

Kombination ohne Wiederholung

Beispiel 1.9 (Karten ziehen)

Aus einem Kartenspiel mit n = 32 Spielkarten sollen k = 5 beliebige, also zufällige Karten

gezogen werden. Wie viele verschiedene Möglichkeiten für die Auswahl dieser 5 Spielkarten sind denkbar, wenn die Reihenfolge, in der die Karten gezogen werden, unerheblich

ist?

Das Ziehen der Spielkarten entspricht einem Aufteilen aller Karten in die zwei Gruppen

der gezogenen und der nicht gezogenen Karten. Prinzipiell ließe sich die Aufgabe also als

Permutation mit Wiederholung berechnen, wobei k1 = k und k2 = n − k wäre. Bei

diesem Sonderfall, wenn k1 + k2 = n gegeben ist, spricht man von Kombinationen ohne

Wiederholung. Die Anzahl der Möglichkeiten berechnet sich wie folgt:

(5)

C32 =

32!

= 201376

5!27!

△

Die Auswahl von k Elementen aus einer Menge von n Elementen ohne Beachtung der

(k)

Reihenfolge bezeichnet man als Kombination ohne Wiederholung Cn . Sie entspricht

einer Aufteilung aller n Elemente in zwei Gruppen mit k bzw. n−k Elementen. Somit kann

man die Anzahl dieser Möglichkeiten in Anlehnung an die Permutation mit Wiederholung

durch die Division der Fakultäten ermitteln.

Kombination

Definition 1.5 (Kombination ohne Wiederholung) Man berechnet die Anzahl der Mög-

ohne

lichkeiten der Auswahl von k Elementen aus einer Menge von n Elementen ohne Beachtung

Wiederholung

der Reihenfolge mittels der Division aus der Fakultät der Anzahl n und den Fakultäten der

(k)

Cn

entstehenden Gruppen mit k bzw. n − k Elementen:

n!

n

Cn(k) =

=

k!(n − k)!

k

(k ≤ n)

(1.4)

❍

Der Ausdruck

net.

n

k

=

n!

k!(n−k)!

wird auch als Binomialkoeffizient („n über k“) bezeich-

Beispiel 1.10 (Wahlausschuss)

Es soll ein Wahlausschuss bestehend aus drei Personen gewählt werden. Dazu haben sich

insgesamt 30 Personen zur Wahl gestellt. Bei dieser Wahl gibt es insgesamt 30

3 = 4060

verschiedene Möglichkeiten den drei-köpfigen Wahlausschuss geeignet zusammen zu stel-

△

len.

24

1.2. KOMBINATORIK

Kombination mit Wiederholung

Definition 1.6 (Kombination mit Wiederholung) Man betrachtet die Auswahl von k Ele-

Kombination

menten aus einer Menge von n Elementen ohne Beachtung der Reihenfolge. Hierbei kann

mit

jedes der n Elemente beliebig oft ausgewählt werden. Die Anzahl aller Möglichkeiten bei

Wiederholung

dieser Auswahl bezeichnet man als Kombination mit Wiederholung:

n+k−1

(k)

C̃n =

k

C̃n

(k)

(1.5)

❍

Beispiel 1.11 (Würfeln)

(k)

Mit k Würfeln sind C̃6

=

k+6−1

k

verschiedene Würfe möglich (Würfel nicht unter

(2)

schieden). Für 2 Würfel gilt demzufolge C̃6 = 72 = 21.

△

1.2.3 Variation

In einigen Fällen betrachtet man die Auswahl von k Elementen aus einer Gesamtheit von

n Elementen, wobei die Reihenfolge der Auswahl berücksichtigt wird. Diese Fälle lassen

sich mit Hilfe der Variationen berechnen.

Variation ohne Wiederholung

Beispiel 1.12 (Karte ziehen lassen)

Bei einem Kartenspiel mit n = 32 Spielkarten erhält jeder der k = 5 Mitspieler genau eine

Spielkarte. Wie viele Möglichkeiten gibt es, die Spielkarten so zu verteilen?

Für den ersten Mitspieler gibt es n = 32 Möglichkeiten, welche Spielkarte er erhält.

Da nun eine Karte weniger im Kartenstapel enthalten ist, gibt es für den zweiten Mitspieler

nur noch 31 Möglichkeiten für die Auswahl seiner Karte. Somit reduziert sich die Anzahl

der Möglichkeiten für jeden Spieler jeweils um 1:

(5)

V32 = 32 · 31 · 30 · 29 · 28 =

32!

(32 − 5)!

△

Variationen ohne Wiederholung lassen sich somit in kürzerer Form durch Fakultäten

beschreiben. Eine andere Möglichkeit ist, sie mit Hilfe des Binomialkoeffizienten („n über

k“) auszudrücken.

(k)

Definition 1.7 (Variation ohne Wiederholung) Die Anzahl Vn

25

der Möglichkeiten, aus

Variation

ohne

Wiederholung

(k)

Vn

KAPITEL 1. ZUFÄLLIGE EREIGNISSE

n verschiedenen Elementen k unter Beachtung der Reihenfolge auszuwählen, berechnet

sich zu:

Vn(k)

n

n!

= k!

= n(n − 1)(n − 2) · · · (n − k + 1) =

(n − k)!

k

(k ≤ n)

(1.6)

❍

Beispiel 1.13 (Vorstandswahl)

In einem Verein soll aus insgesamt 30 Personen ein 4-köpfiger Vorstand gewählt werden

(Positionen werden unterschieden). Es gibt dann 30

4 4! = 657720 Möglichkeiten, den

△

Vorstand zu besetzen.

Variation mit Wiederholung

Beispiel 1.14 (PIN-Code)

Wie viele Möglichkeiten gibt es für den PIN-Code einer ec-Karte?

Der PIN-Code einer ec-Karte besteht aus k = 4 Ziffern. Für jede dieser Ziffern stehen

die n = 10 verschiedenen Ziffern 0 . . . 9 zur Verfügung. Da jede Ziffer auch mehrmals

auftreten kann, reduziert sich die Anzahl der Möglichkeiten von Stelle zu Stelle nicht wie

bei den Permutationen sondern ist ist für jede Stelle die gleiche. Man erhält also

(4)

V10 = 104 = 10000

△

verschiedene PIN-Codes.

Variation

Definition 1.8 (Variation mit Wiederholung) Möchte man eine k-fache Auswahl unter

mit

n Elementen treffen, wobei jedes Element beliebig oft ausgewählt werden darf und die

Wiederholung

Reihenfolge berücksichtigt wird, so spricht man von einer Variation mit Wiederholung:

(k)

Vn

Vn(k) = nk

(1.7)

❍

Beispiel 1.15 (Byte)

Ein Byte enthält 8 bit und kann somit 28 = 256 verschiedene Zeichen darstellen.

26

△

1.2. KOMBINATORIK

1.2.4 Zusammenfassung der Kombinatorik

Art der Auswahl bzw.

Anzahl der Möglichkeiten

Zusammenstellung von

ohne Wiederholungen

mit Wiederholungen

(k ≤ n)

(k ≤ n)

k aus n Elementen

(k)

Pn = n! (n = k)

(k)

n!

Cn = nk = k!(n−k)!

(k)

n!

Vn = k! nk = (n−k)!

Permutationen

Kombinationen

Variationen

Pn

(k)

Cn =

(k)

Vn

n!

k!

n+k−1

k

=

= nk

Beispiel 1.16 (Geburtstage)

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unter k Personen mindestens zwei sind, die am

gleichen Tag Geburtstag haben?

Man geht hierbei von folgenden Voraussetzungen aus:

• N = 365 Tage/Jahr

• gleichverteilte Geburtstage

• k Personen werden zufällig ausgewählt

⇒ 365k mögliche Fälle, wie die Geburtstage verteilt sein können (Variation mit Wiederholung)

Statt die gegebene Fragestellung direkt zu beantworten, also die Wahrscheinlichkeit zu

berechnen, dass mindestens 2 (d.h. 2. . . k) Personen am gleichen Tag Geburtstag haben,

ist es einfacher, zunächst die Wahrscheinlichkeit für das komplementäre Ereignis A zu betrachten: Zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit P (A), dass alle k an verschiedenen Tagen Geburtstag haben, ermittelt man die Anzahl der günstigen Fälle durch die Betrachtung

der Variation ohne Wiederholung:

(k)

• Anzahl günstiger Fälle: NA = PN =

• P (A) =

N!

(N −k)!

= 365 · 364 · · · (365 − k + 1)

365·364···(365−k+1)

365k

• Somit ist die Wahrscheinlichkeit für einen gleichen Geburtstag: P (A) = 1 − P (A)

Setzt man nun einige Werte für die Anzahl k der betrachteten Personen ein, so erhält man

folgende Ergebnisse:

k

1

2

3

4

5

P (k)

1

0.9973

0.9918

0.9836

0.9729

P (k)

0

0.0027

0.0082

0.0164

0.0271

27

KAPITEL 1. ZUFÄLLIGE EREIGNISSE

k

6

7

8

9

10

P (k)

0.9595

0.9438

0.9257

0.9054

0.8831

P (k)

0.0405

0.0562

0.0743

0.0946

0.1169

k

15

20

25

30

35

40

50

P (k)

0.7471

0.5886

0.4313

0.2937

0.1856

0.1088

0.0296

P (k)

0.2529

0.4114

0.5687

0.7063

0.8144

0.8912

0.9704

Schon bei einer Gruppe von 23 Personen ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens

zwei Personen am gleichen Tag Geburtstag haben, größer als 50%.

△

1.3 Wahrscheinlichkeit (Teil 2)

Die wesentliche Voraussetzung, nach der die Elementarereignisse mit gleicher Wahrscheinlichkeit P =

1

N

auftreten, ist bei vielen aber nicht allen zufälligen Experimenten erfüllt. Es

ist deshalb typisch für die Entwicklung der Wahrscheinlichkeitstheorie, dass eine Erweiterung der Theorie entwickelt wird, um auch solche Fälle analysieren und modellhaft erfassen

zu können, bei denen die Annahme der Gleichwahrscheinlichkeit der Elementarereignisse

nicht erfüllt ist. Eine Erweiterung der Theorie bzw. eine Erweiterung des zu Grunde liegenden Modells bedeutet, dass die Aussagen über bisher betrachtete und diskutierte zufällige

Experimente zwar in unveränderter Form erhalten bleiben und in die neue bzw. erweiterte

Modellbildung integriert werden können. Neue, bisher nicht betrachtete Zufallsexperimente können allerdings mit dem erweiterten Modell erfasst und ebenfalls quantitativ analysiert werden. Es findet also eine tatsächliche Erweiterung des theoretischen Modells und

eine Erweiterung des Begriffs Wahrscheinlichkeit statt. Im Softwarebereich spricht man in

vergleichbaren Fällen auch von einer Aufwärtskompatibilität.

Für Johann Bernoulli war das Prinzip der Gleichwahrscheinlichkeit der Elementarereignisse die zentrale Basis seiner Wahrscheinlichkeitstheorie. Diese modellhaften Betrachtungen beziehen sich allerdings immer auf konkrete und anschauliche Karten-, Urnen- oder

Würfelbeispiele. Aus der Definition des so geprägten Begriffs der Wahrscheinlichkeit ergeben sich dann definierte Aussagen.

Es gibt aber viele Zufallsexperimente, auf die diese Annahme nicht zutrifft, bzw. bei

denen von diesen Annahmen nicht ausgegangen werden kann. Höchstens in Sonderfällen

kann es bei diesen Experimenten auftreten, dass die Elementarereignisse gleichwahrscheinlich sind. Die modellhafte Erweiterung besteht also in der zusätzlichen Erfassung von

Zufallsexperimenten, deren Elementarereignisse mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit

auftreten. Solche Fälle können mit dem Modell von Bernoulli per Definition nicht erfasst

28

1.3. WAHRSCHEINLICHKEIT (TEIL 2)

werden.

Die Situation bei der Betrachtung und Analyse von Experimenten mit zufälligen Ereignissen ändert sich deshalb vom Grundsatz her, wenn die Gleichwahrscheinlichkeit der

Elementarereignisse nicht mehr vorausgesetzt werden kann. Ein neuer Begriff, ein neues

Modell, eine neue Definition des Begriffs der Wahrscheinlichkeit ist jetzt gefragt.

Dieser Sachverhalt wurde 1919 von Richard von Mises analysiert, der zu einer messtechnischen Definition des Begriffs der Wahrscheinlichkeit kommt. Richard von Mises

wurde am 19. April 1883 in Lemberg, damals Kaiserreich Österreich (heute Lvov, Ukraine) geboren und starb am 14. Juli 1953 in Boston, USA. Er ging von einer messtechnischen

Erfassung des Begriffs Wahrscheinlichkeit aus, indem ein Zufallsexperiment vielfach wiederholt wird und dabei das Auftreten eines bestimmten diskreten (Elementar-)Ereignisses

überprüft bzw. gezählt oder empirisch erfasst wird. Es werden nach wie vor (wie auch

in dem Modell von Bernoulli) endlich bzw. abzählbar viele diskrete Elementarereignisse betrachtet. Die dabei entstandene Definition der Wahrscheinlichkeit ist in diesem Fall

allerdings allgemeiner gewählt, verglichen mit der von Bernoulli benutzten Methode.

Diese Betrachtung wurde von R. von Mises durchgeführt, der eine Folge von insgesamt n gleichartigen Versuchen eines wohl definierten Zufallsexperiments betrachtete und

die Anzahl nA durch Zählung festgestellt hat, bei denen das zufällige Ereignis A aufgetreten ist. Dabei wird von dem Zufallsexperiment erwartet, dass der Quotient nA /n für sehr

große Werte n konvergiert und dem Ereignis A damit eine Wahrscheinlichkeit eindeutig

zugeordnet werden kann.

1.3.1 Grenzwert der relativen Häufigkeit (R.

VON

M ISES, 1919)

Durch messtechnische (empirische) Vorgehensweise kann man die Wahrscheinlichkeit P

eines Ereignisses A wie folgt definieren und quantitativ beschreiben:

Definition 1.9 (Wahrscheinlichkeit nach R. von Mises)

nA

n→∞ n

P (A) = lim H(A, n) = lim

n→∞

(1.8)

mit

H(A, n)

Relative Häufigkeit für das Auftreten eines definierten Ereignisses A

nA

Zahl der günstigen Fälle

❍

(Anzahl der Versuche, bei denen das Ereignis A eintritt)

n

Anzahl der durchgeführten Versuche des Zufallsexperiments

29

KAPITEL 1. ZUFÄLLIGE EREIGNISSE

Allerdings ist diese Definition der Wahrscheinlichkeit P als Grenzwert der relativen

Häufigkeit auch anwendbar auf die oben beschriebenen Karten- und Würfelspiele von Bernoulli, bei denen die Elementarereignisse als gleichwahrscheinlich angenommen wurden.

In der hier betrachteten Gedankenwelt würden sich diese identischen Wahrscheinlichkeiten

der Elementarereignisse als Grenzwert unendlich vieler Versuche des Zufallsexperiments

automatisch ergeben. Die bisher betrachteten Zufallsexperimente können aber in unveränderter Weise mit diesem neuen Begriff der Wahrscheinlichkeit beschrieben, in das erweiterte Modell integriert und analysiert werden. Darin liegt die Modellerweiterung.

Beispiel 1.17 (Auftrittswahrscheinlichkeit von Buchstaben)

Im folgenden Abschnitt werden Texte der deutschen Literatur unter rein stochastischen Gesichtspunkten analysiert. Es ist natürlich völlig klar, dass dieser durchaus komplizierte und

kreative Entstehungsprozess nicht als rein zufälliges Ereignis betrachtet werden kann. Man

darf es deshalb nicht als Kulturfrevelei auffassen, wenn wir uns in diesem Beispiel nur für

die Wahrscheinlichkeit interessieren, mit der die einzelnen Buchstaben in der deutschsprachigen Literatur auftreten. Es ist jedem Leser unmittelbar klar, dass die einzelnen Buchstaben mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten auftreten werden und deshalb der Bernoulli’sche Modellgedanke auf dieses Beispiel nicht anwendbar ist. Dieses Beispiel ist deshalb

aber gut geeignet, um die wesentliche Struktur in dem von Mises Modell beispielhaft zu

betrachten. Die folgende Tabelle enthhält die Auftrittswahrscheinlichkeiten der einzelnen

Buchstaben in deutschsprachigen Texten.

xi

p(xi )

xi

p(xi )

_

0.1515

o

0.0177

e

0.1470

b

0.0160

n

0.0884

z

0.0142

r

0.0686

w

0.0142

i

0.0638

f

0.0136

s

0.0539

k

0.0096

t

0.0473

v

0.0074

d

0.0439

ü

0.0058

h

0.0436

p

0.0050

a

0.0433

ä

0.0049

u

0.0319

ö

0.0025

l

0.0293

j

0.0016

c

0.0267

y

0.0002

Auftrittswahrscheinlichkeiten (Fortsetzung auf der nächsten Seite)

30

1.3. WAHRSCHEINLICHKEIT (TEIL 2)

xi

p(xi )

xi

p(xi )

g

0.0267

q

0.0001

m

0.0213

x

0.0001

Tabelle 1.1: Auftrittswahrscheinlichkeiten der Buchstaben in der deutschen Sprache

In dieser Tabelle sind die 26 Buchstaben, 3 Umlaute und das Leerzeichen als zufällige

Ereignisse eines Schreibprozesses betrachtet worden. Aus dieser Kenntnis des Auftrittsverhaltens einzelner Buchstaben werden nicht unerhebliche technische Vorteile z.B. in der

Codierung und Übertragung von Nachrichten erreicht.

Dieser Modellgedanke kann erweitert werden auf Buchstabenpaare und es kann die

Wahrscheinlichkeit nach Gleichung (1.8) berechnet werden, mit der einzelne Buchstabenpaare in deutschsprachigen Texten auftreten. Insgesamt können 900 verschiedene Buchstabenpaare auftreten und in der folgende Tabelle sind die am häufigsten auftretenden Paare

und deren Wahrscheinlichkeit aufgelistet.

xi

p(xi )

100%

xi

p(xi )

100%

xi

p(xi )

100%

xi

p(xi )

100%

xi

p(xi )

100%

en

4.47

is

0.64

td

0.34

du

0.20

no

0.15

er

3.40

li

0.64

ur

0.34

mi

0.20

nv

0.15

ch

2.80

nu

0.64

vo

0.34

nb

0.20

rf

0.15

nd

2.58

em

0.63

ec

0.33

nk

0.20

ut

0.15

ei

2.26

et

0.58

hr

0.33

rk

0.20

br

0.14

de

2.14

le

0.58

um

0.33

rz

0.20

ez

0.14

in

2.04

eb

0.57

hi

0.31

su

0.20

ho

0.14

es

1.81

it

0.56

uf

0.30

ag

0.19

ka

0.14

te

1.78

me

0.56

ve

0.30

ef

0.19

os

0.14

ie

1.76

rd

0.56

on

0.29

ga

0.19

bl

0.13

un

1.73

nw

0.55

la

0.28

im

0.19

dw

0.13

ge

1.68

us

0.54

lt

0.28

rm

0.19

ep

0.13

st

1.24

nn

0.53

ri

0.28

uc

0.19

hm

0.13

ic

1.19

nt

0.52

ew

0.27

ee

0.18

hw

0.13

he

1.17

ta

0.51

ih

0.27

gu

0.18

pr

0.13

ne

1.17

eg

0.50

rg

0.27

hl

0.18

zi

0.13

se

1.17

eh

0.50

ze

0.27

ld

0.18

ba

0.12

ng

1.07

zu

0.50

at

0.26

ls

0.18

ev

0.12

Tabelle 1.2: Bigrammhäufigkeiten der deutschen Sprache (in %)

31

KAPITEL 1. ZUFÄLLIGE EREIGNISSE

xi

p(xi )

100%

xi

p(xi )

100%

xi

p(xi )

100%

xi

p(xi )

100%

xi

p(xi )

100%

re

1.07

al

0.49

hn

0.26

nl

0.18

fd

0.12

au

1.04

ed

0.48

ke

0.26

tr

0.18

fu

0.12

di

1.02

ru

0.48

ab

0.25

am

0.17

gd

0.12

be

0.96

rs

0.47

il

0.25

fa

0.17

nh

0.12

ss

0.94

ig

0.45

mm

0.25

hd

0.17

oc

0.12

ns

0.93

ts

0.45

nz

0.25

ol

0.17

ah

0.11

an

0.92

ma

0.43

sg

0.25

rb

0.17

ft

0.11

si

0.83

sa

0.43

sw

0.25

rw

0.17

hu

0.11

ue

0.82

wa

0.43

rn

0.24

tn

0.17

ko

0.11

da

0.81

ac

0.42

ro

0.24

bi

0.16

kt

0.11

as

0.78

eu

0.42

ea

0.23

gl

0.16

nf

0.11

ni

0.70

so

0.41

fr

0.23

nm

0.16

rr

0.11

ae

0.69

ar

0.40

sd

0.23

pe

0.16

tl

0.11

na

0.69

tu

0.40

tt

0.23

rl

0.16

wu

0.11

ra

0.69

ck

0.37

tw

0.23

sm

0.16

gi

0.10

el

0.68

or

0.37

gr

0.22

sp

0.16

ki

0.10

wi

0.68

rt

0.36

tz

0.22

th

0.16

ms

0.10

ht

0.67

ir

0.35

fe

0.21

wo

0.16

od

0.10

sc

0.66

ll

0.35

gt

0.21

af

0.15

sn

0.10

we

0.65

oe

0.35

rh

0.21

lu

0.15

sz

0.10

ha

0.64

ti

0.35

ds

0.20

mu

0.15

Bigrammhäufigkeiten – Fortsetzung

Dieser Prozess kann weiter auf Buchstabentripel ausgedehnt werden und die folgende

Tabelle enthält die am häufigsten auftretenden Kombinationen und deren Wahrscheinlichkeit.

xi

p(xi )

100%

xi

p(xi )

100%

xi

p(xi )

100%

xi

p(xi )

100%

xi

p(xi )

100%

ese

0.27

ins

0.19

erk

0.15

ihr

0.13

ieb

0.11

auf

0.26

mer

0.19

ehr

0.15

iss

0.13

nli

0.11

ben

0.26

rei

0.19

eis

0.15

kei

0.13

rda

0.11

ber

0.26

eig

0.18

man

0.15

mei

0.13

rsc

0.11

eit

0.26

eng

0.18

men

0.15

nsi

0.13

std

0.11

ent

0.26

erg

0.18

mit

0.15

nem

0.13

sst

0.11

Tabelle 1.3: Trigrammhäufigkeiten der deutschen Sprache (in %)

32

1.3. WAHRSCHEINLICHKEIT (TEIL 2)

xi

p(xi )

100%

xi

p(xi )

100%

xi

p(xi )

100%

xi

p(xi )

100%

xi

p(xi )

100%

est

0.26

ert

0.18

nac

0.15

ndw

0.13

tre

0.11

sei

0.26

erz

0.18

rdi

0.15

rue

0.13

uss

0.11

and

0.25

fra

0.18

sel

0.15

ret

0.13

all

0.10

ess

0.25

hre

0.18

sin

0.15

ser

0.13

aft

0.10

ann

0.24

hei

0.18

chi

0.14

uch

0.13

bes

0.10

esi

0.24

lei

0.18

ehe

0.14

ell

0.12

dei

0.10

ges

0.24

nei

0.18

enl

0.14

env

0.12

erf

0.10

nsc

0.24

nau

0.18

erl

0.14

ina

0.12

ess

0.10

nwi

0.24

sge

0.18

erm

0.14

ied

0.12

esw

0.10

tei

0.24

tte

0.18

erw

0.14

lun

0.12

gew

0.10

eni

0.23

wei

0.18

ger

0.14

nwa

0.12

hab

0.10

ige

0.23

abe

0.17

hae

0.14

nwe

0.12

hat

0.10

aen

0.22

chd

0.17

nne

0.14

nis

0.12

ieg

0.10

era

0.22

des

0.17

nes

0.14

swe

0.12

ken

0.10

ern

0.22

nte

0.17

ond

0.14

ssi

0.12

och

0.10

rde

0.22

rge

0.17

oen

0.14

spr

0.12

rha

0.10

ren

0.22

tes

0.17

sdi

0.14

tde

0.12

rec

0.10

tun

0.22

uns

0.17

sun

0.14

ufd

0.12

rin

0.10

ing

0.21

vor

0.17

von

0.14

war

0.12

rso

0.10

sta

0.21

dem

0.16

bei

0.13

wer

0.12

res

0.10

sie

0.21

hin

0.16

chl

0.13

zei

0.12

sag

0.10

uer

0.21

her

0.16

chn

0.13

auc

0.11

son

0.10

ege

0.20

lle

0.16

chw

0.13

als

0.11

tsc

0.10

eck

0.20

nan

0.16

ech

0.13

alt

0.11

tli

0.10

eru

0.20

tda

0.16

edi

0.13

eic

0.11

uec

0.10

mme

0.20

tel

0.16

enk

0.13

esc

0.11

uen

0.10

ner

0.20

ueb

0.15

eun

0.13

enh

0.11

was

0.10

nds

0.20

ang

0.15

enz

0.13

eil

0.11

twi

0.10

nst

0.20

cha

0.15

hau

0.13

fen

0.11

tal

0.10

run

0.20

enb

0.15

ite

0.13

gan

0.11

tet

0.10

sic

0.20

ete

0.15

ief

0.13

hte

0.11

enn

0.19

erh

0.15

imm

0.13

iea

0.11

Trigrammhäufigkeiten – Fortsetzung

33

KAPITEL 1. ZUFÄLLIGE EREIGNISSE

△

In diesen grundsätzlich unterschiedlichen wahrscheinlichkeitstheoretischen Modellen,

in denen die Einzelbuchstaben, Buchstabenpaare oder -tripel als zufällige Ereignisse betrachtet werden, die zusätzlich mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten auftreten, könnte man in einem Syntheseschritt Texte automatisch erstellen. Bei der Synthese würden die

entsprechenden Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse berücksichtigt. Im Folgenden werden vier Beispiele einer solchen Synthese dargestellt, in denen das Modell der

Einzelbuchstaben, der Buchstabenpaare, -tripel und -quadrupel berücksichtigt wurde. Anschaulich ist aus den Texten bzw. Buchstabenfolgen zu erkennen, dass die Lesbarkeit mit

der Länge des Buchstabenvektors zunimmt.

Synthese aus Einzelbuchstaben:

EME GK NEET ERS TITBL BTZENFNDGBGD EAI E LASZ BETEATR IASMIRCH EGEOM

Synthese aus Buchstabenpaaren:

AUSZ KEINU WONDINGLIN DURFN ISAR STEISBERER ITEHM ANORER

Synthese aus Buchstabentripeln:

PLANZEUNDGES PHIN INE UNDEN ÜBBEICHT GES AUF ES SO UNG GAN

DICH WOANDERSO

Synthese aus Buchstabenquadrupeln:

ICH FOLGEMÄSZIG BIS STEHEN DISPONIN SEELE NAMEN

Das Beispiel zeigt allerdings auch, dass deutschsprachige Texte eine wesentlich komplexere Struktur beinhalten, die nicht durch ein einfaches wahrscheinlichkeitstheoretisches

Modell erfasst und beschrieben werden kann.

Der grundsätzliche Unterschied zwischen den beiden Definitionen (Bernoulli und von

Mises) zur Erfassung des Begriffs Wahrscheinlichkeit liegt also wesentlich in der Messanordnung und in den Modellannahmen begründet. Für Bernoulli ist die Annahme der Gleichwahrscheinlichkeit der Elementarereignisse ein zentraler Punkt. Wenn die Annahme über

die Gleichwahrscheinlichkeit der Elementarereignisse allerdings sinnvoll nicht getroffen

werden kann, dann kann und muss auf die allgemeinere Definition der Wahrscheinlichkeit

nach Richard v. Mises zurückgegriffen werden.

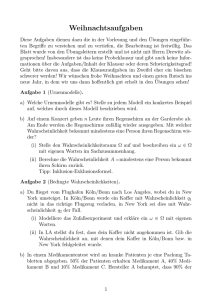

Beispiel 1.18 (Relative Häufigkeit der Augensumme)

Trägt man die relative Häufigkeit H(A, n) des Ereignisses „Augensumme ist 7“ (Beispiel

1.2) über der Anzahl der Versuche n in einem Diagramm auf, so sieht man, dass H(A, n)

mit wachsendem n gegen die Wahrscheinlichkeit P (A) =

1

6

strebt (Abbildung 1.4). Man

erkennt aus diesem Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeitsdefinition nach von Mises auch

34

1.3. WAHRSCHEINLICHKEIT (TEIL 2)

0.4

H(A,n)

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

n

Abbildung 1.4: Relative Häufigkeit des Ereignisses „Augensumme ist 7“ bei 2 Würfeln in

Abhängigkeit von der Anzahl der Versuche n

auf Fälle anwendbar ist, die vorher schon mit mit der Wahrscheinlichkeitsdefinition nach

Bernoulli betrachtet wurden. Dieses Modell umfasst sämtliche von Bernoulli betrachteten

Zufallsexperimente und stellt somit eine Verallgemeinerung oder eine Modellerweiterung

△

dar.

Wenn die einzelnen Wahrscheinlichkeiten eines Zufallsexperiments messtechnisch erfasst und bekannt sind (so wie in den Tabellen 1.1, 1.2 und 1.3 beispielhaft dargestellt),

dann gelten auch weiterhin die selben Eigenschaften für das Wahrscheinlichkeitsmaß P ,

wie bereits für die Bernoulli´schen Experimente hergeleitet:

(1) 0 ≤ P (A) ≤ 1 für alle Ereignisse A

(2) P (Ω) = 1

(3) Sei An eine Folge von zufälligen Ereignissen, die sich einander paarweise ausschließen, so gilt

P

[

n

An

!

=

X

P (An ).

n

D.h. die Wahrscheinlichkeit eines aus disjunkten Mengen zusammengesetzten Ereignisses kann direkt aus der Summe der einzelnen Wahrscheinlichkeiten für die

disjunkten Teilmengen berechnet werden.

Eine zusätzliche, völlig abstrakte Definition des Begriffs Wahrscheinlichkeit geht auf

Kolmogorov zurück, der kein konkretes bzw. anschauliches Experiment vor Augen hat,

35

KAPITEL 1. ZUFÄLLIGE EREIGNISSE

sondern sich auf die Eigenschaften des Wahrscheinlichkeitsmaßes P unter messtechnischen Gesichtspunkten konzentriert. Andrey Nikolaevich Kolmogorov wurde am 25. April

1903 in Tambov, Russland geboren und starb am 20. Oktober 1987 in Moskau.

1.3.2 Allgemeingültige Definition der Wahrscheinlichkeit

Bisher wurde der Begriff „Wahrscheinlichkeit“ für einzelne Ereignisse nach den zwei

betrachteteten Definitionen konstruktiv geprägt und die Werte der Wahrscheinlichkeit P

quantitativ berechnet. Die resultierenden Eigenschaften dieses Wahrscheinlichkeitsmaßes

wurde in drei charakteristischen Gleichungen zusammengefasst. Der Wahrscheinlichkeitsbegriff selber lässt sich allerdings alternativ auch durch Forderung der drei fundamentalen

Eigenschaften eines abstrakten Wahrscheinlichkeitsmaßes P beschreiben. Das ist der von

Kolmogorov gewählte Ansatz, indem er jede Abbildung P , die die drei Eigenschaften erfüllt, ohne Kenntnis eines konkreten Zufallsexperimentes, als Wahrscheinlichkeitsmaß P

bezeichnet.

Wahrschein-

Definition 1.10 Eine Abbildung P (wie probability), die jedem Ereignis eine reelle Zahl

lichkeit

zuordnet, heißt Wahrscheinlichkeitsmaß, falls gilt:

P (A)

(i) 0 ≤ P (A) ≤ 1 für alle Ereignisse A

(ii) P (Ω) = 1

(iii) Ist An eine Folge von Ereignissen, die einander paarweise ausschließen, so gilt

!

X

[

P

P (An ).

An =

n

n

D.h. die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ergibt sich aus der Summe der Wahrscheinlichkeiten der disjunkten Teilmengen des gegebenen Ereignisses.

❍

In dieser Abstraktion, die auf Kolmogorov zurückgeht, werden die fundamental wichtigen Eigenschaften des Begriffs der Wahrscheinlichkeit per Definition gefordert, beschrieben und erfasst. Die drei in der obigen Definition beschriebenen Eigenschaften waren bereits in den Definitionen von Bernoulli und Richard von Mises erfüllt, wurden dort aber

nicht explizit gefordert, sondern ergaben sich in der Analyse als eine Folgerung aus den

Modellannahmen und Definitionen. Insofern ist diese Definition von Kolmogorov wiederum eine Modellerweiterung. Die mengentheoretisch erfassten Ereignisse behalten zunächst

dieselbe Bedeutung wie bisher.

36

1.3. WAHRSCHEINLICHKEIT (TEIL 2)

Beispiel 1.19 (Werfen einer Münze)

Als Experiment wird eine Münze (Kopf und Zahl) N -mal geworfen. Wir warten auf das

Ereignis, bis erstmalig eine „Zahl“ erscheint. Dieser Sachverhalt kann analytisch wie folgt

beschrieben und quantitativ ausgewertet werden: Der Ereignisraum Ω ist durch die Menge

aller Binärvektoren der Länge N bestehend aus den Symbolen „K“ (für Kopf) und „Z“ (für

Zahl), die sich durch Werfen der Münze ergeben, festgelegt:

Ω := Menge aller Binärvektoren der Länge N

Beim N -maligen Werfen einer Münze gibt es genau 2N (gleichwahrscheinliche) Binärvektoren bzw. Elementarereignisse ωi mit i = 1 . . . 2N . Damit sind die Voraussetzungen eines

Bernoullischen Experimentes gegeben und die Wahrscheinlichkeit eines einzigen Elementarereignisses berechnet sich also zu:

P (ωi ) =

1

.

2N

Dieses Experiment hat allerdings die Besonderheit, dass die Wahrscheinlichkeit eines Einzelereignisses ωi , also eines einzelnen Binärvektors der Länge N , mit steigender Zahl der

Würfe gegen 0 strebt. Dieser Fall wurde bisher im Bernoullischen Modell mit jeweils nur

endlich vielen Elementarereignissen nicht betrachtet. Trotzdem muss sich für alle Werte N

das sichere Ereignis Ω als Vereinigung aller Elementarereignisse ωi die Wahrscheinlichkeit

1 ergeben:

P (Ω) = P

[

ωi =

N

2 N

X

1

i=1

2

= 2N ·

N

1

= 1.

2

Wir betrachten jetzt das Ereignis Ak und fassen darin alle Binärvektoren zusammen,

bei denen in den ersten (k − 1) Würfen jeweils das Ergebnis „Kopf“ auftritt und erstmalig

im k-ten Wurf das Ereignis „Zahl“ erscheint:

A1

= {Z, . . . }

A2

= {K, Z, . . . }

..

.

Ak

= {K, K, . . . , K , Z, . . . }

{z

}

|

(k−1)

..

.

AN

= {K, K, . . . , K , Z}, N ∈ N

|

{z

}

(N −1)

Hinter diesen Ereignissen Ak stehen unterschiedlich viele Elementarereignisse und deshalb auch unterschiedliche Auftrittswahrscheinlichkeiten. In dem Ereignis A1 sind insgesamt 2N −1 Elementarereignisse und im Ereignis Ak insgesamt 2N −k Elementarereignisse

37

KAPITEL 1. ZUFÄLLIGE EREIGNISSE

enthalten. Die Summe der disjunkten Ereignisse Ak für k = 1, . . . , N sowie das Ereignis Arest = {K, K, . . . , K} bilden das sichere Ereignis Ω. Mit anderen Worten spannt

die Vereinigungsmenge der einzelnen disjunkten Ereignisse Ak und Arest wiederum den

gesamten Ereignisraum Ω auf:

Ω=

N

[

k=1

Ak ∪ Arest , k ≤ N ∧ k, N ∈ N

Wird bei diesem Experiment die Münze genau N Mal geworfen, so fasst das Ereignis

Ak genau 2(N −k) gleichwahrscheinliche Elementarereignisse zusammen. Somit berechnet

sich die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis Ak zu

P (Ak ) = 2(N −k) · 2−N = 2−k

In der Bernoullischen Modellvorstellung kann dieses Experiment nur für eine endliche

Anzahl von Münzwürfen ausgewertet werden. In diesem Fall kann die dritte Eigenschaft

des Wahrscheinlichkeitsmaßes zu folgender Überprüfung herangezogen werden:

P (Ω) = P

N

[

k=1

Ak ∪ Arest

!

=

N

X

P (Ak ) + P (Arest ) =

k=1

N

X

2−k + 2−N = 1.

k=1

Das Bernoullische Modell kann dagegen nicht fortgeführt werden, wenn ein Grenzübergang für N → ∞ betrachtet wird. In diesem Fall würde die Wahrscheinlichkeit der betrachteten Elementarereignisse zwar immer noch identisch sein, aber gegen Null konvergieren. Mit diesem Grenzübergang entsteht ein Stichprobenraum mit abzählbar vielen (also

nicht mehr wie bisher betrachtet mit endlich vielen) Elementarereignissen.

Dagegen kann der Sachverhalt sehr wohl nach dem von Mises Modell analysiert werden, wenn wir annehmen, dass die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Ereignisse Ak

bereits messtechnisch erfasst wurden und mit P (Ak ) = 2−k bekannt seien. Selbst für den

Grenzübergang N → ∞ bleiben diese Angaben gültig. In diesem Fall können die bisherigen Angaben überprüft werden, indem die Wahrscheinlichkeit des sicheren Ereignisses Ω

für N → ∞ wie folgt berechnet wird:

P (Ω) = P

∞

[

k=1

Ak

!

=

∞

X

P (Ak ) =

k=1

∞

X

k=1

2−k =

1

− 1 = 1.

1 − 0.5

Dieses Beispiel erläutert die Grenzen des von Bernoulli entwickelten Modells und motiviert

zusätzlich eine Modellerweiterung.

Wir bezeichnen jetzt mit der Menge Agerade das Ereignis, mit dem erstmalig eine Zahl

in einem Wurf mit gerader Nummer (also im zweiten, vierten, sechsten, . . . Wurf) auftritt.

Spontan könnte man vermuten, dass die Wahrscheinlichkeit hierfür 50% beträgt. Die ge38

1.4. EREIGNISSE

naue Berechnung ergibt allerdings:

∞

∞

∞ k

[

X

X

1

1

1

P (Agerade ) = P

=

−1=

Ak =

2−2k =

4

1 − 0.25

3

k=2,4,...

k=1

k=1

Dass die Wahrscheinlichkeit unterhalb von 50% liegen muss, lässt sich allerdings auch

schon ohne jede Rechnung begründen: Da die Wahrscheinlichkeit, bereits im ersten Wurf