Grundlagen der Quantenmechanik und Statistik

Werbung

Grundlagen der

Quantenmechanik und Statistik

Teil I: Quantenmechanik

Vorlesungen an der Ruhruniversität Bochum

K.–U. Riemann

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung

1.1 Historische Ausgangssituation

Lord Kelvins dunkle Wolken

1

1.2 Korpuskeleigenschaft des Lichts

2

1.3 Welleneigenschaften der Materie

3

1.4 Welle–Teilchen–Dualismus und Komplementarität

Positivismus und Realismus

4

1.5 Grundbegriffe der Wellenbeschreibung

Dispersionsgleichung

Phasen– und Gruppengeschwindigkeit

Unschärfeprodukt

6

1.6 Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Kolmogorovsches Axiomensystem

Diskrete und kontinuierliche Zufallsvariablen

Mittelwerte, Momente, Varianz

9

2. Die Schrödingergleichung

2.1 Entwicklung der Wellengleichung

Das Korrespondenzprinzip

12

2.2 Formale Eigenschaften der Schrödingergleichung

14

2.3 Die Kontinuitätsgleichung

Die Teilchen–Stromdichte

15

2.4 Erwartungswerte und Operatoren

Der Impulsoperator

Der Hamiltonoperator

Der Drehimpulsoperator

Hermitesche Operatoren

Hilbertraum und Dualraum, bra– und ket–Vektoren

18

2.5 Das Theorem von Ehrenfest

22

i

2.6 Die Heisenbergsche Unschärferelation

Die Orts–Impuls–Unschärfe

Die allgemeine Unschärferelation

Die Drehimpuls–Unschärfe

Heisenbergs Gedankenexperiment

Die Energie–Zeit–Unschärfe

25

3. Spezielle Lösungen der Schrödingergleichung

3.1 Entwicklung nach Eigenfunktionen des Hamiltonoperators

Die stationäre Schrödingergleichung

Das Eigenwertproblen Hermitescher Operatoren

Vollständigkeit

Diskretes und kontinuierliches Spektrum

33

3.2 Der harmonische Oszillator

Konstruktion der Eigenwerte und Eigenfunktionen

Interpretation und Vergleich mit der klassischen Mechanik

Auswahlregeln

37

3.3 Die Potentialmulde: Diskretes und kontinuierliches Spektrum

Durchlässikeit und Reflexion

Ausstrahlungsbedingung

48

3.4 Das eindimensionale Kastenpotential

52

3.5 Potentialbarriere und Tunneleffekt

58

3.6 Kugelsymmetrische Potentiale im dreidimensionalen Raum

Separation der Schrödingergleichung

Kugelflächenfunktionen und Drehimpuls–Eigenfunktionen

Die Quantenzahlen l und m, Richtungsquantelung

Effektives Potential und radiale Schrödingergleichung

59

3.7 Das Wasserstoffatom

Haupt– und Neben–Quantenzahlen, Entartung

Interpretation und Vergleich mit der klassischen Mechanik

Selbskonsistenz, das Problem der Selbstenergie

67

4. Mehrteilchensysteme

4.1 Die Schrödingergleichung

74

ii

4.2 Identische Teilchen und Spin

Die Ununterscheidbarkeit identischer Teilchen

Symmetrische und antisymmetrische Wellenfunktionen

Bosonen und Fermionen, Pauliprinzip

75

4.3 Atombau und periodisches System der Elemente

Das Schalenmodell, s–, p–, d– und f –Zustände

Hauptgruppen, Nebengruppen, Lanthanoide und Aktinoide

78

4.4 Die Bildung von Molekülen

Heteropolare und homöopolare Bindung

Das Wasserstoffmolekül, Austauschkraft

81

5. Die Interpretation der Quantenmechanik

5.1 Der Formalismus

Zustandsvektoren und Operatoren, Kommutatoren

Darstellungen und Bilder

Heisenbergbild und Heisenberggleichung

Eigenwerte und Eigenvektoren, Spektrum

Entwicklung nach Eigenvektoren

Bornsche Interpretation

84

5.2 Meßprozeß und Zustandsvektor

Die Reproduzierbarkeit der Messung

Meßwerte und Eigenwerte

Das Problem der Entartung

Kommensurable und inkommensurable Observable

Die Reduktion des Zustandsvektors

87

5.3 Das Einstein-Podolsky-Rosen (EPR)–Paradoxon

Vollständigkeit einer Theorie

Physikalische Realität

Die störungsfreie Messung

Bohms Version des EPR–Experiments

Die Originalversion des EPR–Experiments

Positivismus und Realismus

90

5.4 Schrödinger und seine Katze

Korrespondenz zur klassischen Mechanik

Erwartungskatalog und Ensembleinterpretation

Empirischer Standpunkt und Vollständigkeitspostulat

Der berühmte “burleske Fall”

94

iii

5.5 Verborgene Parameter und Bohms Interpretation

Vergleich mit der Hamilton–Jakobi–Theorie

Das Quantenpotential

de Broglies Führungswellen

Quantenpotential und Kenntnisstand

95

5.6 Lokalität und Bellsche Ungleichung

Das Problem der Lokalität und Separabilität

Konsequenzen des EPR–Experiments

Die Bellsche Ungleichung

Quantenmechanik und Verschränkung

97

100

Literaturhinweise

iv

1

Einführung

1.1

Historische Ausgangssituation

Nach

• Kepler, Galilei und Newton... (Materie)

• Huygens... (Licht)

• Faraday, Maxwell (Feldbegriff, Elektrodynamik)

• Boltzmann...(Brücke von der mikroskopischen zur makroskopischen Physik)

hielt man gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Physik im wesentlichen für abgeschlossen: künftige Probleme sah man nur noch in der Auswertung bekannter

Grundgesetze unter komplexen Bedingungen.

Allerdings sah Lord Kelvin (* William Thomson 1824) “Zwei kleine dunkle

Wolken” am Horizont.

– Das negative Ergebnis des Versuches von Michelson und Morley und

– die “Ultraviolettkatastrophe” des Rayleigh–Jeansschen Strahlungsgesetzes

u(ν, T ) ∼ ν 2 T.

Diese kleinen dunklen Wolken am Horizont lösten sich nicht auf, sondern führten

zu heftigen Gewittern, die die Grundpfosten der klassischen Physik erschütterten.

Der negative Ausgang des Michelson–Morley–Experiments führte zur Relativitätstheorie, die unsere angeborene Anschauung von Raum und Zeit ad absurdum führt (vgl. Raum und Zeit bei Newton!).

Noch tiefgreifender erwies sich die Umwälzung durch die zweite dunkle Wolke, die

zur Quantentheorie führte. Die Diskussion um ihre erkenntnistheoretische und

naturphilosophische Implikation ist bis heute nicht abgeschlossen, die Grundproblematik ist ungeklärt.

Neben der erwähnten Ultraviolettkatastrophe gab es weitere experimentelle Erfahrungen, die zu Grundpfeilern der Quantentheorie wurden:

1

• Die spezifische Wärme fester Körper cv ist nach der klassischen Theorie

konstant (Dulong–Petitsches Gesetz). Experimentell findet man jedoch,

daß cv für T → 0 gegen 0 geht.

• Beim Photoeffekt lassen sich auch bei (fast) beliebig gesteigerter Intensität

nur oberhalb einer Grenzfrequenz Elektronen aus einem Metall auslösen.

• Im Gegensatz zur klassischen Erwartung aus dem Rutherfordschen Atommodell sind Atome im Grundzustand stabil. “Angeregte” Atome senden

kein kontinuierliches Spektrum, sondern diskrete Linienstrahlung aus. Sie

können Energie nur in diskreten “Quanten” aufnehmen (Franck – Hertz).

1.2

Korpuskeleigenschaft des Lichts

Ein Teil dieser seltsamen Resultate (Photoeffekt [Einstein] und Hohlraumstrahlung [Planck]), ließ sich nur verstehen und dann sogar quantitativ richtig beschreiben, wenn man Huygens Erkenntnis der Wellennatur des Lichts zumindest

teilweise wieder aufgab und durch ein Konzept von Teilchen, sogenannten Photonen (Einstein 1905), mit einer Energie

E = hν = h̄ω

(1)

ersetzte. Dabei ist

h = 6.626 · 10−34 Js bzw. h̄ =

h

= 1.055 · 10−34 Js

2π

(2)

die selbe Konstante, die Planck 1900 für sein halbempirisches Strahlungsgesetz1

u(ν, T ) =

8πν 2 hν

hν

c2 e kT

−1

(3)

eingeführt hatte. Durch die Verbindung einer Welleneigenschaft, der Frequenz ν,

mit einer Teilchenenergie E trägt (1) bereits den Keim des berühmten “Welle–

Teilchen–Dualismus” in sich. Über E = mc2 können wir dem Photon eine

Masse m = hν/c2 zuordnen. Damit erhält das Photon einen Teilchen–Impuls

p = mc =

h

hν

= = h̄k

c

λ

,

(4)

der mit der anderen Welleneigenschaft, der Wellenlänge λ bzw. der Wellenzahl

2

Beachte, daß (3) für kleine ν in das Rayleigh–Jeansschen Strahlungsgesetz u → 8πk

c2 ν T

3

hν

− kT

übergeht. Statt der UV–Katastrophe erhält man für große ν die Formel u → 8πhν

, deren

c2 e

Form bereits Wien (1896) angegeben hatte!

1

2

k=

2π

λ

(5)

verknüpft ist. Die Verknüpfung erfolgt in beiden Formeln (1) und (4) durch das

Plancksche Wirkungsquantum h (bzw. h̄). Die experimentelle Bestätigung

von Gleichung (4) ergibt sich aus der Streuung von Photonen (Röntgenstrahlen)

an Elektronen (Compton–Effekt, 1923).

1.3

Welleneigenschaften der Materie

Nicht alle unverstandenen Erfahrungen ließen sich auf Photonen zurückführen.

Zur Erklärung der Atomspektren führten Bohr (1913) und Sommerfeld (1916)

die Quantenbedingung

I

pdq = nh

(6)

für periodische Systeme ein. Hierauf fußt die “alte Quantentheorie”, auf die wir

hier nicht näher eingehen. Mit der Bedingung (6) ist im “Bohrschen Atommodell” nur ein diskreter Satz von Elektronenbahnen mit “Energieniveaus” En

erlaubt. Die Spektren erklären sich dann aus der Frequenzbedingung

En − Em = hνnm .

(7)

Einen wesentlich radikaleren Schritt vollzog de Broglie (Dissertation 1923/24),

indem er die Beziehungen

ν = E/h bzw. E = h̄ω

(8)

λ = h/p bzw. p = h̄k,

(9)

und

die Einstein für Photonen postuliert hatte, auf materielle Teilchen wie Elektronen und Protonen übertrug und die Vorstellung von Materiewellen entwickelte.

Im Rahmen dieses Wellenbildes läßt sich die Quantenbedingung (6) anschaulich

über stehende Elektronenwellen deuten:

n=

I

dx

1I

pdq

=

λ

h

−

3

+

Der Nachweis der Wellennatur von Materie gelang Davisson und Germer (1927)

durch Interferenzerscheinungen bei der Reflexion von Elektronen an Kristallen.

Die Tatsache, daß die Wellennatur der Materie länger verborgen blieb als die

des Lichts, liegt an der kleinen Wellenlänge, die dem großen Impuls materieller

Teilchen (m0 6= 0) entspricht.

1.4

Welle–Teilchen–Dualismus und Komplementarität

Sowohl die Materie als auch das Licht zeigen also je nach den experimentellen

Bedingungen entweder Teilchen– oder Wellencharakter. Diese komplementären

Beschreibungen sind weder in unserer Anschauung noch im Experiment simultan

realisierbar: Jeder Versuch, den einen Aspekt deutlich herauszuarbeiten, zerstört

den anderen und umgekehrt. Wir wollen das kurz an einem Doppelspaltexperiment

erläutern: Ein Licht– oder Materiestrom falle auf eine Blende B mit Doppelspalt

D1 , D 2

S

B

D1

D2

Auf einem Schirm S hinter der Blende beobachten wir die Intensität als Interferenzmuster. Dieses Interferenzmuster spiegelt die Wellennatur unseres einfallenden Stromes wieder.

Vom Teilchenbild her geht ein Teil der Partikel durch D1 und ein anderer Teil

durch D2 . Das Interferenzmuster wird auch dann beobachtet, wenn der Teilchenstrom so reduziert wird, daß nur “selten” jeweils ein Teilchen auf den Schirm

trifft. Eine Wechselwirkung verschiedener Teilchen ist dann ausgeschlossen und

es liegt nahe, jeweils zu untersuchen, durch welchen der beiden Spalte D1 oder D2

die Teilchen gehen. Aber jeder Versuch, eine Entscheidung zwischen D1 oder D2

zu treffen zerstört das Interferenzmuster! Beobachte ich also den Teilchenaspekt,

verliert sich der Wellenaspekt und umgekehrt (Komplementaritätsprinzip).

Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, daß diese Komplementarität nicht auf einer

speziellen Struktur bestimmter Elementarteilchen wie Elektronen oder Photonen

beruht, sondern ein allgemeines Prinzip darstellt, dem jede physikalische Beobachtung unterliegt. Mit der Betonung des Wortes “Beobachtung” deuten wir bereits

4

hier das (scheinbar) subjektive Element an, das die Quantentheorie in die Physik gebracht hat: Wir begnügen uns mit der mathematischen Beschreibung von

Phänomenen, die wir bei bestimmten Experimenten mit Elektronen oder Photonen beobachten, müssen aber auf Aussagen über das Elektron oder Photon (oder

Stück Kreide?!) an sich verzichten! Genau hier liegt der Kern des immer noch

nicht ganz ausgeräumten Gegensatzes zwischen

– POSITIVISMUS (Kopenhagener Schule, Bohr, Heisenberg) und

– REALISMUS (de Broglie, Schrödinger, Einstein: Ändert sich das Weltall,

wenn eine Maus es anschaut?)

Das Komplementaritätsprinzip, das die simultane Bestimmung von Wellen– und

Teilchenaspekten verbietet, ist eng mit der berühmten Unschärferelation verknüpft: Ich kann nicht gleichzeitig den Teilchenort x und die Wellenlänge λ (genau) messen. Wegen der de Broglieschen Beziehung (9) heißt das aber, daß

nicht gleichzeitig der Ort und der Impuls eines Teilchens genau angegeben werden können. Genau die werden aber als Anfangsbedingungen in der klassischen

Mechanik benötigt. Damit bricht also das deterministische Weltbild der klassischen Mechanik grundsätzlich zusammen!

Was bleibt im Teilchenbild, wenn wir den Ort eines Teilchens nicht mehr genau

angeben können? Eine mehr oder weniger diffuse Information über die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens. [Ebenso entspricht der Unkenntnis über den

genauen Impuls eine Wahrscheinlichkeitsverteilung aller möglichen Impulse.]

Wenn wir ins Wellenbild wechseln, so liegt es nahe, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens mit der Intensität, also dem Amplitudenquadrat der entsprechenden Welle zu identifizieren. Die Wahrscheinlichkeitsinterpretation der Wellenamplitude löst auch den Widerspruch zwischen kontinuierlichem Welleneinfall

und diskreter Registrierung von Ereignissen auf dem Schirm bei geringer Intensität.

In dieser Wahrscheinlichkeitsinterpretation selbst sind sich zwar die Positivisten

(Kopenhagen) und Realisten einig, ihr Hintergrund ist aber umstritten: Ist es

wirklich sinnlos nach dem Ort und dem Impuls eines Teilchens zu fragen oder ist

die Natur nur zu “schamhaft”, uns beide Größen preiszugeben? Sind wir vielleicht

beim Experimentieren (notwendigerweise) so grob, daß wir die komplementäre

Information zerstören? Natürlich kennen wir auch sonst die Störung eines Systems

durch eine Messung, aber innerhalb der Gültigkeit der klassischen Physik läßt sich

diese Störung im Prinzip beliebig klein machen (oder sogar wegrechnen).

In der Quantenmechanik müssen wir uns dagegen prinzipiell mit einer gewissen

Unkenntnis und entsprechenden Wahrscheinlichkeiten begnügen. Für die Positivisten ist die Physik mit diesen Wahrscheinlichkeiten vollständig beschrieben.

Die Realisten möchten dagegen an einer an sich deterministischen Welt festhalten

(Einstein: Gott würfelt nicht!), akzeptieren dabei aber, daß diese deterministi5

sche Welt für uns nicht vollständig erfaßbar ist.

Wir werden auf diese und ähnliche Fragen noch verschiedentlich zurückkommen,

wenn wir uns in diesem Semester mit Quantenmechanik befassen. Damit meinen

wir konkret, daß wir dem Teilchenbild der klassischen Mechanik ein Wellenbild

der Materie gegenüberstellen, das im Rahmen eines Wahrscheinlichkeitskonzeptes

zu interpretieren ist.

Bevor wir im nächsten Kapitel dieses Programms konkretisieren, stellen wir zunächst

elementares Rüstzeug zur Beschreibung von Wellen und zur Beschreibung von

Wahrscheinlichkeiten zusammen.

1.5

Grundbegriffe der Wellenbeschreibung

Wir betrachten ebene harmonische Wellen der Form

(a) ψ = cos ϕ,

(b) ψ = sin ϕ

(10)

bzw.

(a) ψ = eiϕ ,

(b) ψ = e−iϕ

(11)

oder einer Linearkombination von (a) und (b). (Auf die formal oder inhaltlich

begründete komplexe Schreibweise wollen wir hier nicht elaborieren.) Über die

Phase

ϕ = kx − ωt bzw. ϕ = k · r − ωt

(12)

hängt ψ periodisch von der Zeit t und vom Ort x (eindimensional) bzw. r (dreidimensional) ab. ω = 2πν ist die Frequenz und k = 2π/λ die Wellenzahl (bzw. k

der Wellenvektor) der Welle. Punkte x = (ϕ0 + ωt)/k konstanter Phase ϕ0 (z. B.

Wellenberge) bewegen sich mit der Phasengeschwindigkeit

vp = ω/k.

(13)

Für Licht im Vakuum haben wir bekanntlich vp = c. Licht in Materie hat eine

andere Phasengeschwindigkeit, das Verhältnis c/vp = n wird Brechungsindex

genannt. (Beachte: n < 1 ist nicht verboten!) Ändert sich der Berechnungindex

bzw. die Phasengeschwindigkeit mit der Frequenz bzw. der Wellenlänge, spricht

man von Dispersion. Die Beziehung

ω = ω(k),

6

(14)

welche die Ausbreitung der Welle kontrolliert, wird daher allgemein Dispersionsgleichung genannt. Sind k oder ω dabei komplex, so sind die Wellen räumlich

oder zeitlich gedämpft.

Für die konkrete Anschrift einer ebenen Welle bevorzugen wir die Form (11a).

Der Einfachheit halber beschränkten wir uns außerdem soweit als möglich auf

den eindimensionalen Fall (12a). Mit einer (komplexen) Amplitude A schreiben

wir also eine ebene Welle in der Form

ψ(x, t) = Aei(kx−ωt)

(15)

an. Eine solche ebene Welle ist zeitlich wie räumlich unendlich ausgedehnt, ein

langweiliges, strukturloses Phänomen ohne jeden Informationsfluß. Um interessantere Phänomene wie Licht-Bilder, Geräusche und Musik darzustellen, benötigen wir Wellenpakete, die durch Überlagerung verschiedener ebener Wellen entstehen:

ψ(x, t) =

Z

A(k)ei[kx−ω(k)t] dk.

(16)

Daß wir mit solchen Überlagerungen räumlich und/oder zeitlich eng begrenzte

Strukturen erzeugen können (Lichtblitz, Knall), wissen wir aus zahlreichen Erfahrungen. Wir wollen uns dazu aber auch rechnerisch ein konkretes Beispiel ansehen

und betrachten eine Gaußverteilung

A(k) = e−

k 2 l2

2

der Amplituden mit einer Breite ∆k ∼ 1/l um k = 0. Dann hat die Welle zur

Zeit t = 0 die räumliche Struktur

ψ(x, 0) =

Z

2

2 2

e

− k 2l +ikx

=e

2

− x2

2l

2

=e

− x2

2l

Z

dk = e

Z

e

−

− x2

2l

e

e

dk =

−

2

kl

√

−i √x

2

2l

2 2

− k 2l

Z

2

k 2 l2

−ikx− x 2

2

2l

dk

dk

√

2π − x22

e 2l

l

Dies ist wieder eine Gaußverteilung, und zwar um x = 0 mit einer Breite ∆x ∼ l.

Je schmaler wir also die k-Verteilung wählen, um so breiter wird die x-Verteilung

und umgekehrt; und daß das Produkt

7

∆k · ∆x ∼ 1

(17)

an die Unschärferelation erinnert, ist gewiß kein Zufall: Man kann nicht gleichzeitig den Ort und die Wellenlänge eines Wellenpakets scharf angeben. (Für andere

Verteilungen als Gaußglocken wird das Unschärfeprodukt sogar noch größer.)

Ebensowenig läßt sich die Zeit und die Frequenz eines Wellenpakets simultan

angeben, denn wir erhalten ein entsprechendes Unschärfeprodukt

∆ω∆t ∼ 1

(18)

(oder noch größer): Ein Ton mit sauber definierter Tonhöhe muß lange andauern,

ein Ton zu kurzer Dauer ist kein Ton mehr, sondern ein Knall.

Wenn das Medium dispersionsfrei ist, wenn also die Phasengeschwindigkeit vp =

ω/k konstant ist, breitet sich unser Wellenpaket (16) unverzerrt mit konstanter

Geschwindigkeit vp aus. Denn wir erhalten mit ξ = x − vp t aus (16)

ψ(x, t) =

Z

A(k)eikξ dk = ψ(ξ, 0) = ψ(x − vp t, 0).

In einem Medium mit Dispersion dagegen breiten sich die verschiedenen Komponenten des Wellenpakets verschieden schnell aus und das Paket “zerläuft”

allmählich. Wenn jedoch die k–Verteilung hinreichend eng um die Wellenzahl

k0 liegt, erfolgt dieses Zerlaufen sehr langsam und wir können vorher noch sinnvoll nach der Ausbreitung des Wellenpakets fragen. Nehmen wir also an, daß

A(k0 + κ) = a(κ) nur für kleine κ von Null verschieden ist. Dann folgt aus (16)

ψ(x, t) = e

i(k0 x−ω0 t)

Z

a(κ)e

= ei(k0 x−ω0 t) f x −

iκ x− ∂ω

∂k |

∂ω ∂k t

k0

!

Die Welle läßt sich also als ebene Trägerwelle

ei(k0 x−ω0 t)

mit einem Modulations–Faktor

beschreiben:

∂ω f x−

t

∂k k0

8

k0

!

t

dκ

mit ω0 = ω(k0 ).

1.0

i(k0x−ωt)

f

0.5

e

0.0

x

−0.5

−1.0

−3.0

−2.0

−1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

Während die Trägerwelle die Phasengeschwindigkeit ω0 /k0 aufweist, bewegt sich

der Modulationsfaktor — also der Bereich, in dem die Welle eine merkliche Amplitude aufweist — mit der Gruppengeschwindigkeit

vg =

∂ω

∂k

(19)

durch den Raum. Im Gegensatz zu der strukturlosen, langweiligen Trägerwelle

beinhaltet der Modulationsfaktor f die gesamte interessante Information oder das

Signal. vg wird daher auch Signalgeschwindigkeit genannt. Sie ist eine physikalisch

signifikante Größe und kann — im Gegensatz zu vp — nie die Lichtgeschwindigkeit

überschreiten.

1.6

Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung

Wir ordnen irgendwelchen möglichen Ereignissen A Wahrscheinlichkeiten p(A) zu

und verstehen darunter die relative Häufigkeit

p(A) = n→∞

lim

nA

,

n

(20)

mit der das Ereignis A bei vielen (n → ∞) unabhängigen Versuchen unter gleichen Bedingungen auftritt (Beispiel: p (3 Augen) = 1/6 beim Würfeln). Die intuitive Anschauung faßt man mathematisch im Kolmogorovschen Axiomensystem2 zusammen, aus dem man Rechenregeln wie

2

p(A ∨ B) = p(A) + p(B) − p(A ∧ B)

(21)

p(¬A) = 1 − p(A)

(22)

Ereignisse A ⊂ Ω, p(A) : P(Ω) → R

p(B) und (iii) p(Ω) = 1.

mit (i) p(A) ≥ 0, (ii) p(A ∪

· B) = p(A) +

9

ableitet. Solche Rechenregeln benutzt man auch, um Wahrscheinlichkeiten für

Ereignisse zu formulieren, die man nicht durch die relative Häufigkeit bei vielen

Versuchen ermitteln kann. (Beispiel: p für den GAU eines Atomkraftwerkes).

Ereignisse A und B sind nicht notwendigerweise unabhängig voneinander. Man

nennt

p(A ∧ B)

p(A|B) :=

(23)

p(B)

die “bedingte Wahrscheinlichkeit für A, wenn B vorliegt”. Sind A und B unabhängig, ist p(A|B) = p(A), also gilt

p(A ∧ B) = p(A)p(B).

(24)

Bestehen die (Elementar–)Ereignisse Ai darin, daß eine Variable x die Werte

xi annimmt, nennt man x eine Zufallsvariable. Ist der Satz xi möglicher Werte

abzählbar, sprechen wir von einer diskreten Zufallsvariable. Dafür gilt

X

p(xi ) = 1.

(25)

i

Ist die Zufallsvariable kontinuierlich, müssen wir differentielle Wahrscheinlichkeiten p(x)dx mit

Z

p(x)dx = 1

(26)

betrachten. Abweichend von der Bezeichnung in der Mathematik ist es in der

Physik üblich, p(x) als Verteilungsfunktion zu bezeichnen. Wir werden nicht immer sauber zwischen der Anschrift (25) und (26) unterscheiden und daher beide

Ausdrücke ggf. sinngemäß umdeuten. Das gilt insbesondere für den Mischfall,

in dem eine Zufallsvariable bestimmte diskrete und bestimmte kontinuierliche

Werte annehmen kann (Beispiel: Energie eines Atoms). Wollen wir die jeweils

sinngemäße Interpretation betonen, schreiben wir auch

Z

X

p(x)dx = 1.

(27)

Natürlich kann eine Zufallsvariable auch mehrdimensional sein. Dabei denken wir

z. B. an den Ort r und verstehen (25)–(27) dann entsprechend als

Z

p(r)d3 r = 1

usw.

Mit der Verteilungfunktion definieren wir Mittelwerte

10

(28)

f¯ = hf (x)i =

Z

X

f (x)p(x)dx.

(29)

Die speziellen Mittelwerte

n

hx i =

Z

X

xn p(x)dx

(30)

heißen auch “Momente” der Verteilungsfunktion. Neben dem ersten Moment –

hxi, das den Mittelwert der Zufallsvariable angibt, ist insbesondere das zweite

Moment hx2 i von Bedeutung. Mit ihm erhält man die Varianz

(∆x)2 = h(x − hxi)2 i = hx2 i − hxi2 ,

(31)

welche die “Breite” der Verteilung repräsentiert.

Wie im Abschnitt 1.4 andiskutiert, wollen wir im folgenden das Amplitudenquadrat von Materiewellen als Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Teilchens interpretieren. Da wir unsere Wellen komplex ausschreiben wollen und p ≥ 0 gelten

muß, heißt das präzise, daß wir eine Wahrscheinlichkeitsverteilung

p(r, t) = ψ ∗ (r, t)ψ(r, t)

(32)

postulieren. Gemäß (28) muß die Wellenamplitude also die Nebenbedingung

Z

ψ ∗ (r, t)ψ(r, t)d3 r = 1

(33)

erfüllen. Irgendwelche Ortsfunktionen f (r) haben dann nach (29) den Mittelwert

f¯(t) =

Z

ψ ∗ (r, t)f (r)ψ(r, t)d3 r.

11

(34)

2

Die Schrödingergleichung

2.1

Entwicklung der Wellengleichung

Gemäß unserer Vorbesprechung möchten wir nun eine Wellengleichung aufstellen, welche die Ausbreitung der Materiewellen beschreibt. Dabei sollten wir uns

von vornherein klar darüber sein, daß wir die Wellengleichung nicht “herleiten” können – ebensowenig wie irgendeine andere Grundgleichung der Physik.

Vielmehr geht es darum, die Grundpostulate durch mehr oder weniger plausible

Ansätze zu erfüllen. Diese Ansätze werden dann im Laufe der Zeit durch Vergleich

von Theorie und Experiment erhärtet oder widerlegt.

Bezüglich der Grundgleichung für Materiewellen tappen wir besonders im Dunkeln, da wir der Wellenfunktion selbst keine direkte physikalische Bedeutung zumessen3 . Wir wissen lediglich, daß Interferenz auftreten kann. Darum schließen

wir auf ein Superpositionsprinzip und fordern eine lineare Gleichung.

Weiter wollen wir uns vom Korrespondenzprinzip (Bohr 1923) leiten lassen, nach

dem zwischen klassischen und quantenmechanischen Größen eine enge Entsprechung mit mehr oder weniger analogen Beziehungen besteht. (Eine solche Korrespondenz wird sich allerdings weitgehend erst nachträglich überprüfen lassen).

Schließlich müssen wir bei der Formulierung einer Wellengleichung natürlich die

grundlegenden Beziehungen (8),(9)

E = h̄ω

und

p = h̄k

im Auge behalten.

Die uns am meisten vertraute Wellengleichung der Form

∂2ψ

∂2ψ

=

γ

∂t2

∂x2

mit konstantem γ ist nicht geeignet:

– im Gegensatz zur klassischen Mechanik kann die Lösung nicht durch Anfangsbedingungen festgelegt werden, da die Gleichung zweiter Ordnung in

der Zeit ist

– Der Lösungsansatz ei(kx−ωt) führt auf die Dispersionsgleichung

3

Darum lassen wir auch von vornherein komplexe Wellenfunktionen zu!

12

γ = ω 2 /k 2 = E 2 /p2

√

eines dispersionsfreien Mediums mit einer Wellengeschwindigkeit γ = E/p, die

von den Anfangsbedingungen abhängt und nicht mit der Teilchengeschwindigkeit

übereinstimmt.

Nach dem Korrespondenzprinzip erwarten wir, daß die Gruppengeschwindigkeit

vg der klassischen Teilchengeschwindigkeit entspricht. Für ein kräftefreies Teilchen

im konstanten Potential V0 gilt E = p2 /2m + V0 . Das entspricht einer Dispersionsbeziehung

h̄2 2

h̄ω =

k + h̄ω0

2m

mit ω0 =

V0

.

h̄

(35)

Die Gruppengeschwindigkeit

vg =

h̄

p

∂ω

= k=

∂k

m

m

(36)

stimmt damit tatsächlich mit der Teilchengeschwindigkeit überein. Eine entsprechende Differentialgleichung, die mit dem Ansatz ψ ∼ ei(kx−ωt) übereinstimmt,

erhalten wir durch die Übersetzung

k→

1 ∂

i ∂x

p→

h̄ ∂

i ∂x

und ω → i

∂

∂t

und E → ih̄

oder

(37)

∂

∂t

(38)

h̄2 ∂ 2 ψ

∂ψ

=−

+ V0 ψ

ih̄

∂t

2m ∂x2

(39)

Diese Gleichung ist — wie gewünscht — erster Ordnung und führt für freie Teilchen auf die erwartete Gruppengeschwindigkeit. Es erhebt sich allerdings die Frage, wie man sie auf Teilchen in einem konservativem Kraftfeld überträgt. Wenn

wir V0 durch V (x) ersetzen, können wir (35) nicht mehr als Dispersionsgleichung

interpretieren. Tatsächlich können wir ja im Kraftfeld auch keine ebenen Wellen

ψ ∼ ei(kx−ωt) mehr als Lösung erwarten, denn festes k entspricht einem konstanten Impuls p = h̄k. Aber auch wenn k keine direkte Bedeutung als Wellenzahl

mehr hat, können wir versuchen, an der Übersetzungsvorschrift (38) festzuhalten.

Korrespondierend zu der klassischen Beziehung

E = H(p, x) =

13

p2

+ V (x)

2m

verallgemeinern wir daher (39) zur eindimensionalen Schrödingergleichung

h̄2 ∂ 2 ψ

∂ψ

=−

+ V (x).

ih̄

∂t

2m ∂x2

(40)

Die weitere Verallgemeinerung auf drei Raumdimensionen ist fast trivial: Statt

(40) gehen wir von der Übersetzungsvorschrift

p→

h̄

∂

∇ und E → ih̄

i

∂t

(41)

aus, wobei der Nabla–Operator ∇ die Gradientenbildung bezeichnet. Mit dem

Laplace–Operator ∆ = ∇2 erhalten wir dann die dreidimensionale Schrödingergleichung

ih̄

h̄2

∂ψ

=−

∆ψ + V (r)ψ .

∂t

2m

(42)

Dies ist die gesuchte Wellengleichung, die Schrödinger 1926 vorgeschlagen und

die sich in jahrzehntelanger Erfahrung bewährt hat. Bevor wir uns mit dieser

Feststellung zufrieden geben dürfen, müssen wir aber noch zwei wichtige Postulate

nachweisen:

1. Die Erhaltung der Nebenbedingung (33) und

2. der Bezug zur klassischen Bewegungsgleichung.

Diese Nachweise werden wir in den Abschnitten 2.3 und 2.5 führen. Zuvor wollen

wir uns noch mit einigen formalen Aspekten befassen.

2.2

Formale Eigenschaften der Schrödingergleichung

Im Gegensatz zu den Grundgleichungen der klassischen Physik ist die Schrödingergleichung (42) und damit die ψ–Funktion wesentlich komplex. Bisher kannten

wir komplexe Anschriften (wie etwa eiϕ = cos ϕ + i sin ϕ oder Z = R + iωL)

lediglich als bequeme Zusammenfassung von Beziehungen, in denen Real– und

Imaginärteil ihre eigene physikalische Bedeutung haben. Die Wellenfunktion ist

dagegen von vornherein komplex, ohne daß Re(ψ) oder Im(ψ) eine selbständige Bedeutung hätten: Eine physikalische Bedeutung hat erst die reelle Größe

p = ψ ∗ ψ.

In der Theorie kann ψ auch völlig äquivalent durch ψ ∗ ersetzt werden. ψ ∗ aber

erfüllt nicht die Schrödingergleichung (42), sondern die natürlich ebenso äquivalente konjugiert–komplexe Schrödingergleichung

14

ih̄

h̄2

∂ψ ∗

=+

∆ψ ∗ − V (r)ψ ∗ .

∂t

2m

(43)

Anders als wir es sonst von Wellengleichungen gewöhnt sind, sind (mit ϕ =

k · r−ωt) also nicht die vier Funktionen (10a,b) und (11a,b) Lösungen der kräftefreien Schrödingergleichung, sondern allein der Ansatz (11a), von dem wir bei der

Konstruktion ausgegangen sind. (Der äquivalente Ansatz (11b) führt eben zur

konjugiert–komplexen Schrödingergleichung).

Ohne die imaginäre Einheit i vor der Zeitableitung wäre die Schrödingergleichung

als “parabolische Differentialgleichung” ja auch keine Wellengleichung, sondern

eine Diffusionsgleichung, deren Typ vielleicht von der Wärmeleitungsgleichung

∂T

= κ∆T + f (T )

∂t

am ehesten vertraut ist. Mit der Diffusionsgleichung hat die Schrödingergleichung

daher gemein, daß ihre Lösung durch Anfangsbedingungen zur Zeit t = 0 festgelegt ist. Während jedoch die Diffusionsgleichungen zu exponentiell abklingenden

Lösungen ∼ e−t/τ “neigen”, sind für die Schrödingergleichung (wegen des i vor

der Zeitableitung) oszillierende Lösungen ∼ e−iωt typisch.

Diese Oszillationen von ψ darf man sich freilich ebensowenig als physikalische

Realität vorstellen wie ψ selbst. Hängt ihre Frequenz ω doch von der willkürlichen

Wahl des Potential–Nullpunkts ab. In Übereinstimmung damit ist der gesamte

Phasenfaktor e−iωt der Beobachtung nicht zugänglich, er fällt ja bei der Bildung

von ψ ∗ ψ auch heraus! [Beobachtbar sind einzig Phasendifferenzen (Interferenz!);

diese hängen allerdings auch nicht vom Potential–Nullpunkt ab.]

Ebenso wenig — und das ist vielen Leuten nicht hinreichend bewußt! — besitzt

die Wellenlänge λ = 2πh̄/p eine Bedeutung, die man dem Teilchen selbst zuordnen kann. Denn der Impuls hängt ja wesentlich von der speziellen Wahl des

Bezugssystems ab. Wenn wir in Interferenzexperimenten eine bestimmte Wellenlänge beobachten, so bezieht sich diese Beobachtung auf ein System, in dem

das Beugungsgitter und der Schirm ruhen. In diesem System (und erst hier!) sind

Impuls und Wellenlänge eindeutig festgelegt. Wir nutzen diese Überlegung, um

erneut darauf hinzuweisen, daß wir mit der Quantenmechanik nicht ein Teilchen,

sondern die mögliche Beobachtung eines Teilchens beschreiben. Diese hängt z. B.

vom Teilchen und vom Beugungsgitter ab.

2.3

Die Kontinuitätsgleichung

Wir hatten bereits darauf hingewiesen, daß die Wahrscheinlichkeitsinterpretation

(32)

15

p(r, t) = ψ ∗ (r, t)ψ(r, t)

der Wellenamplitude verlangt, daß die Normierung (33)

Z

p(r, t)d3 r =

Z

ψ ∗ (r, t)ψ(r, t)d2 r = 1

im Laufe der Zeit erhalten bleibt. Dazu rechnen wir unter Verwendung der Schrödingergleichungen (42) und (43)

∂ψ

∂ψ ∗

∂p

= ψ∗

+ψ

∂t

∂t

∂t

(

)

2

1

h̄ ∗

h̄2

∗

∗

∗

=

−

ψ ∆ψ + V ψψ +

ψ∆ψ − V ψψ

ih̄

2m

2m

ih̄

{ψ ∗ ∇ · ∇ψ − ψ∇ · ∇ψ ∗ }

=

2m

ih̄

ih̄

∇ · {ψ ∗ ∇ψ − ψ∇ψ ∗ } −

{∇ψ ∗ · ∇ψ − ∇ψ · ∇ψ ∗ } .

=

2m

2m

Die letzte Klammer verschwindet und wir erhalten die Kontinuitätsgleichung

∂p

+ div S = 0

∂t

p(r, t) = ψ ∗ ψ

und S(r, t) =

mit

(44)

h̄

{ψ ∗ ∇ψ − ψ∇ψ ∗ } .

2im

Die Form der Kontinuitätsgleichung stellt die postulierte Erhaltung der Normierung sofort sicher. Denn nach dem Gaußschen Satz gilt

Z

Z

I

∂p 3

d Z

3

3

pd r =

d r = − div Sd r = − S · do = 0.

dt

∂t

Das Oberflächenintegral verschwindet, da ψ für r → ∞ hinreichend stark gegen

Null gehen muss, damit die Normierung überhaupt existiert.

Aus der Kontinuitätsgleichung folgern wir weiter, daß S(r, t) eine Wahrscheinlichkeitsstrom-Dichte beschreibt. Dabei überzeugt man sich leicht, daß S(r, t) —

wie es für physikalisch interpretierbare Größen sein muss — tatsächlich reell ist,

denn es gilt nach (44)

S(r, t) = Re[

16

h̄ ∗

ψ ∇ψ].

im

(45)

Wir können uns die zeitliche Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsverteilung also

bildhaft als Strömung einer Flüssigkeit vorstellen. Diese Strömung besitzt weder

Quellen noch Senken, und das garantiert die Erhaltung der Normierung.

Wenn wir unsere Beobachtung an hinreichend vielen (N → ∞) unabhängigen

Teilchen durchführen, erwarten wir aufgrund der Definition der Wahrscheinlichkeit im Abschnitt 1.6 (vgl. Gleichung (20)) im Volumenelement d3 r

n(r, t) d3 r = N p(r, t) d3 r = N ψ ∗ (r, t)ψ(r, t) d3 r

(46)

Teilchen anzutreffen. n(r, t) wird dabei als Teilchendichte bezeichnet. Entsprechend wird dann

h̄N ∗

{ψ ∇ψ − ψ∇ψ ∗ }

2im

j(r, t) = N S(r, t) =

(47)

die Teilchenstrom–Dichte und die Kontinuitätsgleichung erhält die vertraute

Form

∂n

+ div j = 0.

(48)

∂t

Ebenso kann man durch

%m = mn(r, t) und %e = en(r, t)

(49)

eine Massendichte %m und eine elektrische Ladungsdichte %e einführen. Diesen Dichten entspricht dann die Massenstromdichte bzw. elektrische Stromdichte

jm = mj bzw. je = ej,

(50)

und es gelten entsprechende Kontinuitätsgleichungen

∂%m,e

+ div jm,e = 0.

∂t

(51)

Um die Anschrift solcher Größen noch bequemer zu gestalten, kann man die

entsprechenden Faktoren N, m bzw. e natürlich auch direkt in die Wellenfunktion

aufnehmen. So ist es insbesondere weit verbreitet, statt mit ψ direkt mit

Ψ(r, t) =

√

mit der Normierung

17

N ψ(r, t)

(52)

Z

ΨΨ∗ d3 r = N

(53)

zu arbeiten. Dann erhält man die Teilchendichte

n(r, t) = Ψ∗ Ψ

(54)

h̄

{Ψ∗ ∇Ψ − Ψ∇Ψ∗ } .

2im

(55)

und die Teilchenstrom–Dichte

j(r, t) =

Wegen dieser trivialen Umrechnungen werden wir uns — wie viele Lehrbücher —

im folgenden auch gelegentlich einer bequemen, weniger präzisen Ausdrucksweise

h̄

bedienen und ψ ∗ ψ kurz als Teilchendichte und S = 2im

(ψ ∗ ∇ψ − ψ∇ψ ∗ ) kurz als

Stromdichte bezeichnen.

Wichtig ist dabei lediglich, daß wir uns der präzisen Bedeutung bewußt bleiben:

Die Interpretation einer Teilchen– und einer Stromdichte setzt viele unabhängige

Teilchen voraus. Wir sollten uns daher hüten, uns ein einzelnes Teilchen – etwa

das Elektron im H–Atom – als ausgeschmierte Wolke mit einer Dichteverteilung,

die durch ψ ∗ ψ beschrieben wird, vorzustellen. Diese grundfalsche Vorstellung wird

leider in manchen Schulbüchern der Physik durch entsprechende Bilder suggestiv

unterstützt.

2.4

Erwartungswerte und Operatoren

Während wir die Dynamik klassischer Systeme deterministisch beschreiben, müssen

wir uns in der Quantenmechanik mit einer Angabe der Wahrscheinlichkeitsverteilung begnügen. Wir können daher nicht mehr den Zahlwert dynamischer Variablen präzise angeben. Um trotzdem die Terminologie und anschauliche Vorstellung soweit wie möglich beibehalten zu können, vergleichen wir den klassischen

Wert einer Variablen f mit ihrem quantenmechanischen Erwartungswert f¯ oder

hf i. Darunter verstehen wir den in Gl. (34) definierten Mittelwert

f¯ = hf i =

Z

ψ ∗ (r, t)f (r)ψ(r, t)d3r.

Nun sind dynamische Variable aber im allgemeinem nicht allein Funktionen des

Ortes, sondern Funktionen von Ort und Impuls (Beispiel: E = p2 /2m + V (r)).

Wie definieren oder berechnen wir sinnvoll den Erwartungswert des Impulses?

Für freie Teilchen mit vorgegebenem Impuls p hatten wir den Zusammenhang

p = h̄k zwischen Impuls und Wellenzahl postuliert. Aus der Anschrift

18

ei(k·r−ωt)

einer ebenen Welle erhalten wir die Wellenzahl durch Gradientenbildung, −i∇ →

k. Dem entspricht das (rückwärts gelesene) Ersetzungsschema

h̄

∇→p

i

(56)

von Gl. (41). Wir können die beiden Pfeilrichtungen in (41) und (56) zu einer

Äquivalenz zusammenfassen, indem wir den Impulsoperator

p̂ =

h̄

∇

i

(57)

einführen. Damit liegt es nahe, den Erwartungswert des Impulses durch

p̄ = hp̂i =

Z

h̄ Z ∗

ψ ∇ψd3 r

ψ p̂ψd r =

i

∗

3

(58)

anzugeben. Für eine ebene Welle4 ∼ ei(k·r−ωt) mit scharf definiertem Impuls

p = h̄k stimmt dieser Erwartungswert nach Konstruktion mit dem Impuls überein. Allgemein stellen wir uns vor, daß wir durch die Differentiation in (58) die

Impulse bilden, die bestimmten Anteilen der Wellenfunktion entsprechen, und

anschließend durch die Integration entsprechend gewichten5 . Zur Stützung dieser

Argumentation zeigen wir, daß Gl. (58) tatsächlich eine reelle Größe definiert.

Mit

p̄∗ = −

h̄ Z

ψ∇ψ ∗ d3 r

i

(59)

(ψ ∗ ∇ψ + ψ∇ψ ∗ )d3 r

(60)

folgt nämlich

∗

p̄ − p̄ = ih̄

= ih̄

Z

Z

∇(ψ ∗ ψ)d3 r = 0.

Ausgehend von (57) können wir auch einen Operator

p̂2 = −h̄2 ∇2 = −h̄2 ∆

4

Auf die Frage der Normierung ebener Wellen gehen wir später ein. Im Augenblick denken

wir an fast unendlich ausgedehnte Wellenpakete mit fast scharf definiertem Impuls.

5

Eine saubere Begründung läßt sich über eine Fouriertransformation der Wellenfunktion

gewinnen. Wir verzichten jedoch darauf.

19

bilden. Auch er führt zu reellen Erwartungswerten, denn es gilt

∗

p¯2 − p¯2 = −h̄2

= −h̄

2

Z

Z

(ψ ∗ ∆ψ − ψ∆ψ ∗ )d3 r

∇ · {ψ ∗ ∇ψ − ψ∇ψ ∗ }d3 r = 0

(vgl. Rechnung zu Gl.(44) oder den Greenschen Satz6 ). Damit können wir insbesondere den Hamiltonoperator

Ĥ =

p̂2

h̄2 ∆

+ V (r) = −

+ V (r)

2m

2m

(61)

bilden.

Allgemeiner läßt sich zeigen, daß nicht nur p̂ und p̂2 sondern alle Potenzen p̂n zu

reellen Erwartungswerten führen. Das ist kein Zufall, sondern es beruht darauf,

daß der Operator p̂ selbstadjungiert oder hermitesch ist7 . Über die Potenzreihe läßt sich diese Eigenschaft schließlich auf alle analytischen Funktionen g(p̂)

übertragen.

Generell verstehen wir unter einem Operator  eine mathematische Vorschrift,

die aus einer (Wellen–)Funktion ψ eine andere Funktion ϕ erzeugt:

ϕ(r, t) = Âψ(r, t).

Eine triviale Operation in diesem Sinne ist die Multiplikation mit einer Funktion

f (r). Ist f (r) reell, so erhalten wir reelle Erwartungswerte f¯, und f repräsentiert

einen hermiteschen Operator fˆ. Insbesondere der Ortsoperator r̂ = r selbst ist

hermitesch. Korrespondierend zu irgendwelchen dynamischen Variablen A(r, p)

der klassischen Mechanik können wir nun quantenmechanische Operatoren

= A(r, p̂)

(62)

bilden, die nach den selben Rechenregeln gebildet werden (Korrespondenzprinzip). Als Beispiel erwähnen wir den Drehimpulsoperator

l̂ = r × p̂ =

h̄

r × ∇.

i

Den quantenmechanischen Operatoren ordnen wir Erwartungswerte

6

H

(u∆v − v∆u)d3 r = ∂V (u∇v − v∇u)d2 S

7

Man beachte, daß ∇ ohne den Vorfaktor i (vgl. (57)) diese Eigenschaft nicht besitzt!

R

V

20

(63)

Ā = hÂi =

Z

ψ ∗ Âψd3 r

(64)

zu, die in gewisser Weise den Zahlwert der klassischen Variable A repräsentieren.

Dieses allgemeine Konzept macht allerdings nur Sinn, wenn Ā immer reell ist.

Und Operatoren, die diese Bedingung für alle Wellenfunktionen ψ erfüllen, heißen

hermitesch. Diese Eigenschaft besitzen zwar alle reellen fˆ = f (r) und ĝ = g(p̂),

aber leider nicht beliebige Funktionen8 der Form (62). Ob das nach (61) gebildete

hermitesch wird, kann darüber hinaus von der Koordinatenwahl abhängen.

Hier liegt der tiefere Grund dafür, daß wir beim Übergang zur Quantemechanik

im allgemeinen keinen Gebrauch von generalisierte Koordinaten machen.

Wir schränken unser Konzept der Operatoren also wie folgt ein: Ausgehend von

dynamischen Variablen A(r, p) oder Observablen der klassischen Mechanik bilden wir korrespondierende quantenmechanische Operatoren  nach Gl.(62), sofern diese Operatoren zu reellen Erwartungswerten (64) führen (also sofern die

Operatoren hermitesch sind). Das ist insbesondere für

– alle reellen Funktionen f (r)

– alle reellen Funktionen g(p̂)

– den Hamiltonoperator H = p̂2 /2m + V (r) (vgl. (61)) und

– den Drehimpulsoperator l̂ = r × p̂ (vgl. (63)) erfüllt.

Nachdem wir hiermit grundsätzlich (und vorläufig) erklärt haben, was wir unter

Operatoren und ihren Erwartungswerten verstehen, werden wir im folgenden auch

die Kennzeichnung von Operatoren durch das Dach ˆ weglassen und beispielsweise

unter p = −ih̄∇ einen Operator und unter p̄ = hpi seinen Erwartungswert

verstehen.

Um die Anschrift noch bequemer zu gestalten, führen wir die abkürzende Schreibweise

Z

ϕ∗ (r, t)χ(r, t)d3 r = hϕ|χi

(65)

ein. Offenbar gilt dann

hχ|ϕi = hϕ|χi∗ .

8

(66)

Es gilt beispielsweise für das äußere Produkt (63), nicht aber für das innere Produkt

r · p. Das innere Produkt hermitescher Operatoren ist nur hermitesch, wenn die Operatoren

vertauschbar sind.

21

Die Schreibweise soll einmal an die Verwendung von eckigen Klammern zur Kennzeichnung von Mittelwerten erinnern. Gleichzeitig aber lehnt sie sich an die (veraltete) Schreibweise (a, b) für das innere Produkt a · b von Vektoren an. Die

(quadratintegrablen) Funktionen |ϕi = ϕ(r, t) spannen nämlich in der Tat einen

linearen Raum H, den Hilbertraum, auf, in dem durch (65) ein Skalarprodukt

definiert werden kann. Die Dimension von H ist abzählbar unendlich.

Die Schreibweise (65) geht auf Dirac zurück. Er prägte – ausgehend von einer

Aufspaltung des Wortes “bracket” – auch die Bezeichnungen bra–Vektor für hϕ|

und ket–Vektor für |χi. Damit unterscheidet er den Hilbertraum H von seinem

Dualraum H+ , der von den bra–Vektoren aufgespannt wird.

Mit der neuen Schreibweise erhalten Erwartungswerte die suggestive Form

hAi = hψ|A|ψi oder hψ|Aψi

(67)

Repräsentiert A eine physikalische Observable, so muß hAi immer reell oder A

hermitesch sein. Setzt man ψ = χ + λϕ, so folgt aus (67)

hAi = hχ|A|χi + λhχ|Aϕi + λ∗ hϕ|Aχi + |λ|2 hϕ|A|ϕi

Ist A hermitesch, so sind die linke Seite sowie der erste und letzte Term der

rechten Seite reell. Also muß auch

λhχ|Aϕi + λ∗ hϕ|Aχi = λhχ|Aϕi + λ∗ hAχ|ϕi∗

reell sein. Das kann aber nur für beliebige λ stimmen, wenn

hχ|Aϕi = hAχ|ϕi

(68)

gilt. Umgekehrt garantiert (68) wegen (66) auch sofort reelle Erwartungswerte.

Es ist daher üblich, hermitesche Operatoren durch die Beziehung (68) zu definieren. Wir erwähnen dies nicht allein der Vollständigkeit halber, sondern weil wir

gelegentlich von der bequemen “Schieberegel” (68) für hermitesche Operatoren

Gebrauch machen möchten.

2.5

Das Theorem von Ehrenfest

Wir fragen nach der Bewegung des Schwerpunkts eines Wellenpaketes (Vorsicht!)

oder präziser nach der zeitlichen Entwicklung des Erwartungwertes r̄(t) bzw.

seiner x–Komponente

22

x̄ = hψ|x|ψi =

Z

ψ ∗ xψd3 r

Unter Benutzung der Schrödingergleichung erhalten wir

dx̄

=

dt

Z

1 −h̄2

∂ψ ∂ψ ∗

+

xψ d3 r =

ψ x

∂t

∂t

ih̄ 2m

!

∗

Z

(ψ ∗ x∆ψ − ∆ψ ∗ xψ) d3 r

h̄ Z

−h̄ Z

∗

∗

3

=

∇ · {ψ x∇ψ − ∇ψ xψ}d r +

{∇(ψ ∗ x) · ∇ψ − ∇ψ ∗ · ∇(xψ)}d3 r

2im

2im

Das erste Integral verschwindet nach dem Gaußschen Satz, im zweiten Integral

differenzieren wir die Klammern ( ) aus. Mit (58)–(60) folgt dann

Z

h̄

dx̄

=

ex · (ψ ∗ ∇ψ − ψ∇ψ ∗ )d3 r

dt

2im

=

1

p̄x

1

ex · (p̄ + p̄∗ ) = ex · p̄ = .

2m

m

m

Eine entsprechende Beziehung erhält man natürlich auch für die übrigen Komponenten, es gilt also

1

d

hri = hpi.

dt

m

(69)

Diese “klassische” Beziehung zwischen den Erwartungswerten r und p bestätigt

eindrucksvoll das Konzept des Impulsoperators aus dem vorigen Abschnitt. Die

entsprechende Beziehung für dp̄/dt, die wir nun schon ahnen, ergibt sich fast noch

einfacher: Aus [vgl. (58)]

p̄x = hψ|px |ψi =

h̄ Z ∗ ∂ψ 3

ψ

dr

i

∂x

berechnen wir mit der Schrödingergleichung [vgl. (42) und (43)]

h̄

dp̄x

=

dt

i

h̄ 1

h̄2 Z

=

−

i ih̄

2m

(

Z

∂ ∂ψ ∂ψ ∗ ∂ψ 3

dr

+

ψ

∂x ∂t

∂t ∂x

!

∗

!

Z

∂ψ

∗ ∂ψ

3

− ∆ψ

ψ ∆

d r+

∂x

∂x

∗

23

!

∂ψ 3

∂

V ψ − ψ∗V

ψ

dr

∂x

∂x

∗

)

.

Das erste Integral verschwindet nach dem Greenschen Satz [vgl. die ähnliche

Rechnung vor (61)], im zweiten differenzieren wir aus und erhalten

1

dp̄x

= 2

dt

i

Z

ψ∗

∂V

∂V

ψd3 r = −

∂x

∂x

oder verallgemeinert auf alle Impulskomponenten

d

hpi = −h∇V (r)i.

dt

(70)

Damit lassen sich die klassischen Beziehungen

ṙ = p/m und ṗ = −∇V

für ein Teilchen im konservativem Kraftfeld also in eindrucksvoll enger Analogie

auf die quantenmechanischen Erwartungswerte übertragen. Diese Form der Korrespondenz zwischen klassischer– und Quantenmechanik wird als Theorem von

Ehrenfest (1927) bezeichnet.

Trotz der engen Analogie besteht ein wichtiger Unterschied zur klassischen Bewegungsgleichung eines Teilchens. Wenn wir nämlich versuchsweise hri mit dem

Teilchenort r identifizieren, erhalten wir klassisch

mhr̈i = −∇V (hri).

Dies ist aber im allgemeinem verschieden von der quantenmechanischen Beziehung

mhr̈i = −h∇V (r)i,

(71)

die aus (69) und (70) folgt. Im Gegensatz zum klassischen Teilchen tastet das

“quantenmechanische Teilchen” also das Potential der gesamten Nachbarschaft

ab (Feynman).

Auf der anderen Seite ist (71) aber identisch mit der Newtonschen Bewegungsgleichung für den Schwerpunkt eines klassischen Viel–Teilchen–Systems, wenn man

unter h i die gewichtete Summation über alle Massenpunkte versteht. Hierdurch

erhält das anschauliche Bild einer ausgeschmierten Wolke der Dichte ψ ∗ ψ, die

ein “quantenmechanisches Teilchen” repräsentiert, eine wesentliche Stütze. (Wir

halten trotzdem an der Ablehnung dieses Bildes fest, da es in anderen Punkten

völlig versagt!)

24

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß — abgesehen von einfachen Spezialfällen

— auch in der klassischen Mechanik der Schwerpunktsatz nicht ausreicht, um die

Bewegung des Schwerpunkts eines Systems zu berechnen.

2.6

Die Heisenbergsche Unschärferelation

Wir haben bereits mehrfach erwähnt, daß die Quantenmechanik es prinzipiell

nicht erlaubt, die nötigen Anfangsbedingungen für eine klassische Beschreibung

präzise anzugeben. Dies folgt mathematisch aus der berühmten Unschärferelation,

die wir nun herleiten und diskutieren wollen.

Wir beginnen mit einer “elementaren” Herleitung für ein eindimensionales Wellenpaket ψ(x). In Anlehnung an das klassische Lehrbuch von Messiah9 bilden wir

für λ ∈ R die Hilfsfunktion

I(λ) =

und rechnen

I(λ) =

Z

2

∗

x ψ ψdx + λ

Z

Z xψ

2

∂ψ + λ dx ≥ 0

∂x

∂ψ ∗

x ψ

dx + λ2

+ψ

∂x

∂x

!

∗ ∂ψ

(72)

Z

∂ψ ∗ ∂ψ

dx.

∂x ∂x

Wenn wir (. . .) = ∂[ψ ∗ ψ]/∂x beachten und die beiden letzten Integrale partiell

integrieren, folgt

I(λ) =

Z

ψ ∗ x2 ψdx − λ

Z

ψ ∗ ψdx − λ2

Z

ψ∗

∂2

ψdx = hx2 i − λ + λ2 hk 2 i,

∂x2

wobei wir den Operator

k=

1 ∂

i ∂x

(73)

eingeführt haben. I(λ) beschreibt eine nach oben geöffnete Parabel, I(λ) ≥ 0

muß insbesondere für den Scheitelpunkt λs gelten. Aus dI/dλ = 0 erhalten wir

λs =

1

2hk 2 i

und

I(λs ) = hx2 i −

also

9

A. Messiah, Quantenmechanik, Bd. I, Abschnitt 4.2.2

25

1

1

+

≥ 0,

2

2hk i 4hk 2 i

hx2 ihk 2 i ≥

1

.

4

(74)

Damit haben wir die Beziehung (17), die wir an einem Beispiel abgelesen haben,

verallgemeinert und präzisiert10 . Das Gleichheitszeichen gilt genau dann, wenn

der Integrand in Gl. (72) identisch verschwindet, also für Gaußsche Wellenfunktionen

ψ ∼ exp

−x2

.

2λ

Mit px = h̄k geht (74) in

hx2 ihp2x i ≥

h̄2

4

über. Ein Teilchen kann also nicht exakt am Ort x = 0 ruhen (px = 0). Dieser

Widerspruch ergibt sich aber auch für jede andere exakt formulierte Anfangsbedingung, denn wir brauchen ja nur x durch ∆x = x − x0 und p durch ∆p = p − p0

zu ersetzen (Wechsel des Bezugssystems). So erhalten wir endlich die Heisenbergsche Unschärferelation

h∆x2 ih∆p2x i ≥

h̄2

.

4

(75)

Bevor wir die Unschärferelation weiter diskutieren, wollen wir unsere Herleitung

auf beliebige Observable A und B verallgemeinern. Das wird uns zugleich einen

völlig neuen Geschichtspunkt liefern. In Anlehnung an Gl. (72) bilden wir dazu

die Hilfsfunktion

I(λ) =

Z

|Aψ − iλBψ|2 dτ ≥ 0,

(76)

wobei A und B hermitesche Operatoren repräsentiern und dτ für dx oder d3 r

steht. Wenn wir nun dem Rechengang auf der vorigen Seite folgen, haben wir

lediglich zu beachten, daß wir die partiellen Integrationen in die Verschiebung

hermitescher Operatoren übersetzen müssen. Damit erhalten wir

I(λ) =

10

Z

ψ ∗ (A + iλB)(A − iλB)ψdτ = hA2 i + λ2 hB 2 i − iλh(AB − BA)i .

Der Faktor 1/4 gegenüber Gl.(17) kommt daher, daß wir mit ψ ∗ ψ und nicht mit ψ gewich-

ten.

26

Wir bestimmen wieder den Scheitelpunkt

λs = i

hAB − BAi

hB 2 i

der Parabel I(λ) und folgern aus I(λs ) ≥ 0

2

2

hA ihB i ≥

2

AB − BA

2i

.

Hiermit ist die formale Rechnung schon abgeschlossen. Wie oben können wir A

durch ∆A = A − Ā und B durch ∆B = B − B̄ ersetzen und erhalten mit dem

Kommutator

[A, B] = AB − BA

(77)

die allgemeine Unschärferelation

2

2

h(∆A) ih(∆B) i ≥

*

[A, B]

2i

+2

.

(78)

Sie sagt also beispielsweise aus, daß zwischen x und px deshalb eine Unschärferelation besteht, weil x und px nicht vertauschbar sind. Es gilt nämlich

∂ψ

∂

(xψ) − x

=ψ

∂x

∂x

"

oder

#

∂

∂

∂

,x =

x−x

=1

∂x

∂x

∂x

[px , x] = px x − xpx =

also

h̄

.

i

(79)

Neben dieser neuen Interpretation haben wir damit eine wesentliche Verallgemeinerung der Unschärferelation erhalten: Eine Unschärferelation besteht zwischen

allen Observablen, deren Operatoren nicht vertauschbar sind, und Gl. (78) sagt

uns, wie die Unschärferelation in jedem Fall genau aussieht.

Ein wichtiges Beispiel hierzu ist die Unschärferelation zwischen den verschiedenen

Komponenten des Drehimpulses (vgl. (63)) l = r × p. Mit

lx = ypz − zpy

27

und

ly = zpx − xpz

folgt nämlich

[lx , ly ] = lx ly − ly lx

= (ypz − zpy )(zpx − xpz ) − (zpx − xpz )(ypz − zpy )

= ypx [pz , z] + xpy [z, pz ] = − (xpy − ypx )[pz , z].

Wegen

lz = xpy − ypx

und

[pz , z] = −ih̄

[vgl. (79)] folgt daraus die wichtige Vertauschungsrelation

[lx , ly ] = ih̄lz

(80)

und natürlich die entsprechenden durch zyklische Vertauschung gewonnenen Relationen. Gemäß Gl.(78) bedeutet das aber, daß die drei Komponenten des Drehimpulses nicht präzise angegeben werden können, denn es besteht die Unschärferelation

h∆lx2 ih∆ly2 i ≥

h̄2

hlz i2 ,

4

(81)

oder — wie wir etwas weniger präzise schreiben können —

δlx · δly ≥

h̄

|hlz i|.

2

(82)

Wir führen die “unscharfen Werte” eines Observablenpaares also darauf zurück,

daß ihre Operatoren “nicht vertauschbar” sind. Das typische Beispiel – und den

Ausgangspunkt aller weiterer Rechnungen – liefern die Operatoren x und ∂/∂x

mit dem Kommutator

"

#

∂

, x = 1.

∂x

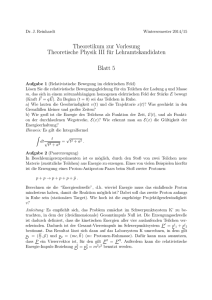

Die entsprechende Unschärfe können wir uns direkt an der Wahrscheinlichkeitsdichte p(x) veranschaulichen: Eine gut lokalisierbare Verteilung (Skizza a) entspricht einem steilen Peak mit großen Gradienten ∂/∂x, während eine flache Verteilung mit kleinen Gradienten (Skizze b) den Ort nur sehr ungenau festlegt:

28

p(x)

p(x)

b)

a)

δx

δx

x

x

Die Orts–Impuls–Unschärfe ist also die natürlichste Sache der Welt, wenn man

akzeptiert, daß der Impuls durch den Gradienten repräsentiert wird. Das aber

entspricht gerade der Wellenbeschreibung, die uns von den Interferenzbeobachtungen aufgedrängt wurde. Die Rückführung der Unschärferelation auf die Nicht–

Vertauschbarkeit von Operatoren ist damit nur eine abstrakte Formulierung der

Unvereinbarkeit von Begriffen, die dem Teilchenbild (Ort) und dem Wellenbild

(Wellenzahl) entlehnt sind.

Für die physikalische Interpretation ist ein Gedankenexperiment wichtig, das Heisenberg (mit Hilfestellung Bohrs) 1927 angegeben hat: Wir wollen die Ortsbestimmung eines Teilchens (z. B. Elektrons) konkret mit einem Mikroskop durchführen. Dann erhalten wir eine minimale Ortsunschärfe

δx ∼

λ

,

sin ε

ε

die dem Auflösungsvermögen des Mikroskops entspricht. Dabei ist λ die Wellenlänge des verwendeten Lichts und sin ε die numerische Apertur (d. h. der Sinus des halben Öffnungswinkels). Nun besteht aber das Licht aus Photonen mit

einem Impuls

p = h̄k = h/λ.

Wenn ein Photon von Teilchen gestreut wird — und nur dadurch entsteht ja das

29

Bild im Mikroskop — überträgt es einen Teil seines Impulses (Compton–Effekt).

Aufgrund der Streuung erhält das Teilchen nun eine Impulsunschärfe

δpx ∼ p sin ε =

h

sin ε.

λ

Unsere Kenntnis über das Teilchen ist also durch ein minimales Unschärfeprodukt

δx · δpx ∼ h

eingeschränkt.

Mit diesem Gedankenexperiment lieferte der Positivist Heisenberg im Grunde

seinen dem Realismus verschworenen Gegnern hervorragende Munition: Ist es

nicht doch so, daß das Teilchen “eigentlich” einen scharfen Ort und scharfen

Impuls hat, und daß die Unschärfe “nur” auf der Störung durch die Beobachtung

beruht?

Diese “Störung” läßt sich allerdings nicht durch eine Re–Interpretation der Meßresultate “wegrechnen”: δpx ist eine wirkliche “Unschärfe”, der übertragene Impuls läßt sich nicht angeben, da die Abbildung im Mikroskop tatsächlich ein

divergentes Lichtbündel voraussetzt (worauf Bohr hingewiesen hat). Und da der

Impulsübertrag prinzipiell nicht berechenbar ist, ist es für den Physiker wieder

prinzipiell unentscheidbar, ob die Positivisten oder die Realisten recht haben: Wir

können nur unsere Beobachtung beschreiben.

Mir scheint noch ein anderer Aspekt der mikroskopischen Ortsbestimmung wichtig: Wir hatten die Unschärferelation in den bisherigen Diskussionen auf den

Welle–Teilchen–Dualismus zurückgeführt. In Heisenbergs Gedankenexperiment

spielt der Wellenaspekt des beobachteten Teilchens jedoch nirgendwo eine Rolle.

Der Welle–Teilchen–Dualismus wird hier auf das Photon verlagert (Auflösungsvermögen und Wellenlänge einerseits, Comptoneffekt anderseits). Darin liegt

erneut eine Bestätigung der Aussage, daß die Quantemechanik nicht ein Teilchen an sich sondern die prinzipielle Möglichkeit seiner Beobachtung beschreibt.

Später (im Abschnitt 5.6) werden wir sogar sehen, daß die Unschärfe auch bei

einer völlig störungsfreien Messung unvermeidlich ist.

Wenn wir noch einmal auf die Begründung der Unschärfe durch den Welle–

Teilchen–Dualismus zurückkommen, so gilt in völliger Analogie zur Unschärfe

δx · δk ≥ 1/2 eine Unschärfe δt · δω ≥ 1/2. Mit h̄ω = E folgt daraus die Energie–

Zeit–Unschärfe

δE · δt ≥

30

h̄

.

2

(83)

Wir wollen uns das direkt an der Wellenfunktion veranschaulichen: Ist die Energie

E und damit ω = E/h̄ präzise vorgegeben, haben wir eine Wellenfunktion

ψ(r, t) = ϕ(r)e−iωt .

Ihre ”Zeitabhängigkeit” e−iωt ist nicht beobachtbar, denn die Aufenthaltswahrscheinlichkeit

ψ ∗ (r, t)ψ(r, t) = |ϕ(r)|2

hängt gar nicht von der Zeit ab. Die Wellenfunktion, die der präzisen Vorgabe

der Energie (δE = 0) entspricht, beschreibt also einen stationären Zustand, der

unendlich lange dauert (δt = ∞).

Zur Zeitabhängigkeit eines Zustandes mit unscharfer Energie betrachten wir eine

Wellenfunktion

ψ(r, t) = ϕ1 (r)e−iω1 t + ϕ2 (r)e−iω2 t

und rechnen

n

ψ ∗ ψ = |ϕ1 |2 + |ϕ2 |2 + 2Re ϕ∗1 ϕ2 ei(ω1 −ω2 )t

o

Der letzte Term zeigt also eine zeitliche Schwebung mit der Periodendauer

τ =

2π

h

=

.

|ω1 − ω2 |

|E1 − E2 |

Um die Energiedifferenz ∆E = |E1 − E2 | aufzulösen (d. h. um die Schwebung zu

beobchten), muß man also die Messung mindestens über Zeiten ∆t ∼ τ = h/∆E

ausdehnen.

Alternativ können wir die Energie–Zeit–Unschärfe erhalten, indem wir die Ortsunschärfe mit Hilfe der Geschwindigkeit auf den Zeitpunkt der Beobachtungung

übertragen: Wir fragen etwa, wann ein Teilchen die Marke x = x0 passiert und

schätzen ab

δt =

δt

m

δx

= δx

v

p

=⇒

h̄

p

δp = δxδp ≥ .

m

2

Mit pδp/m = δ(p2 /2m) = δE folgt daraus (83).

31

Wenn diese Diskussion auch die völlige Analogie der Energie–Zeit– und Orts–

Impuls–Unschärferelation deutlich gemacht hat, so kommt diesen Relationen doch

eine ganz unterschiedliche Rolle im Rahmen der formalen Theorie zu:

Ort x und Impuls p sind (gleichberechtigte11 ) Observable, die in der Theorie durch

Operatoren repräsentiert werden. Die Unschärfe beruht darauf, daß der Orts– und

der Impulsoperator nicht vertauschbar sind.

Dagegen wird die Zeit t in der Quantenmechanik nicht durch einen Operator

repräsentiert sondern spielt die Rolle eines Parameters. Diese Unsymmetrie, die

auch vom Gesichtspunkt der Relativität als Defizit erscheint, hat Schrödinger bei

der Aufstellung der Wellengleichung vergeblich zu vermeiden versucht.

11

Auch das “Ungleichgewicht” p ∼ d/dx läßt sich durch einen Wechsel der “Darstellung”

beseitigen: In der “Impulsdarstellung” (Fouriertransformation) gilt x ∼ d/dp.

32

3

Spezielle Lösungen der Schrödingergleichung

Die Schrödingergleichung ist eine partielle Differentialgleichung, die nicht allgemein in geschlossener Form gelöst werden kann. Wenn wir uns in diesem Kapitel

mit ihrer Lösung für einige ausgewählte Probleme befassen, so wollen wir damit

in erster Linie generelle Zusammenhänge aufzeigen oder verdeutlichen. Gleichzeitig lernen wir so einige Lösungsmethoden und wichtige “Schulbeispiele” kennen,

ohne dabei jedoch “Vollständigkeit” anzustreben.

3.1

Entwicklung nach Eigenfunktionen des Hamiltonoperators

Wir setzen voraus, daß die Hamiltonfunktion nicht explizit von der Zeit abhängt,

so daß klassisch der Energiesatz H(x, p) = E gilt. Dann können wir nach partikulären Lösungen der Schrödingergleichung fragen, die dem Separationsansatz

ψ(r, t) = g(t)ϕ(r)

(84)

genügen. Mit

h̄2

∂ψ

= Hψ = −

∆ψ + V (r)ψ

ih̄

∂t

2m

folgt

ih̄ϕ(r)

dg

= g(t)Hϕ(r)

dt

oder

ih̄ dg

1

= Hϕ.

g dt

ϕ

Nun hängt die linke Seite nur von t, die rechte nur von r ab. Also sind beide gleich

einer Konstanten Eν . Dabei soll der Index ν andeuten, daß wir im allgemeinen nur

für bestimmte Werte von E sinnvolle Lösungen finden werden. Die Abhängigkeit

der Lösung von dieser Konstanten kennzeichnen wir ebenfalls durch den Index ν

und erhalten dgν /dt = −iEν /h̄gν oder

gν (t) = e−i

33

Eν

h̄

t

.

(85)

gν ist also — wie nicht anders zu erwarten — der zeitabhängige Phasenfaktor,

der im Wellenbild die vorgegebene Energie Eν repräsentiert. Die zugehörige Ortsfunktion ϕν (r) ist Lösung der stationären Schrödingergleichung

"

h̄2

−

∆ + V (r) ϕν (r) = Eν ϕν (r)

2m

#

oder H|ϕν i = Eν |ϕν i.

(86)

Gl. (86) ist vom Typ eines Eigenwertproblems, wir nennen Eν einen Eigenwert und

ϕν (r) eine Eigenfunktion (bzw. |ϕν i einen Eigenvektor) des Hamiltonoperators.

Im Hinblick auf eine mögliche Entwicklung der allgemeinen Lösung nach solchen

Eigenfunktionen wollen wir zeigen, daß die Eigenfunktionen zu verschiedenen

Eigenwerten orthogonal sind. Dazu gehen wir von der Schrödingergleichung

h̄

∆ϕ = [V (r) − E]ϕ

2m

aus und bilden12 unter Verwendung des Greenschen Satzes [vgl. die Rechnung zu

Gl. (61)]

0 =

=

h̄2 Z

(ϕν ∆ϕµ − ϕµ ∆ϕν )d3 r

2m

Z

Z

(ϕν V ϕµ − ϕµ V ϕν )d3 r −

= (Eν − Eµ )

Z

ϕν (Eµ − Eν )ϕν d3 r

ϕν ϕµ d3 r = (Eν − Eµ )hϕν |ϕµ i,

also

hϕν |ϕµ i = 0 f ür Eν 6= Eµ .

(87)

Der Greensche Satz (die partielle Integration), auf dem unser Beweis beruht,

drückt im Grunde nur aus, daß der Hamiltonoperator hermitesch ist. Tatsächlich

erhalten wir direkt aus der Eigenwertgleichung (86) eines beliebigen hermiteschen

Operators H unter Ausnutzung der “Schieberegel” (68)

0 = hHϕν |ϕµ i − hϕν |Hϕµ i = (Eν∗ − Eµ )hϕν |ϕµ i.

Diese kurze, elegante Rechnung zeigt

12

Im Gegensatz zur zeitabhängigen Schrödingergleichung ist die stationäre Schrödingergleichung nicht komplex und wir können reelle Eigenfunktionen wählen.

34

1. für ν = µ, daß alle Eigenwerte hermitescher Operatoren reell sind und

2. für ν 6= µ, daß Eigenfunktionen zu verschiedenen Eigenwerten hermitescher

Operatoren orthogonal sind.

Die Entwicklung nach den Eigenfunktionen des Hamiltonoperators, die wir hier

besprechen wollen, stellt tatsächlich nur einen Spezialfall der allgemeineren Entwicklung nach den Eigenfunktionen irgendeines hermiteschen Operators dar. Wir

werden hierauf bei Bedarf zurückkommen, gehen aber nun nicht weiter darauf

ein.

Wegen der Linearität der Schrödingergleichung sind beliebige Linearkombinationen unserer partikulären Lösungen gν (t)ϕν (r) ebenfalls Lösungen. Wir können

nun umgekehrt fragen, ob jede Lösung ψ(r, t) der Schrödingergleichung in der

Form

ψ(r, t) =

X

cν e−i

Eν

h̄

t

ϕν (r)

(88)

ν

nach den Eigenfunktionen ϕν (r) des Hamiltonoperators entwickelt werden kann.

Dies ist die Frage nach der Vollständigkeit13 des Funktionssystems {ϕν }. Die

Vollständigkeit ist mathematisch meistens schwierig nachzuweisen, tatsächlich

aber nur in “pathologischen” Fällen verletzt — vorausgesetzt, man hat tatsächlich

alle Eigenwerte und die entsprechenden Eigenfunktionen gefunden. Wir werden

daher die Vollständigkeit stets voraussetzen und davon ausgehen, daß die Entwicklung (88) immer möglich ist.

Aus der Orthogonalität folgt darüber hinaus, daß die Entwicklung sogar eindeutig

und sehr einfach zu berechnen ist. Wir können die Eigenfunktionen nämlich so

normieren, daß

hϕν |ϕµ i = δνµ

(89)

gilt. Schreiben wir (88) nun in der Form

|ψt=0 i =

X

µ

cµ |ϕµ i

und multiplizieren mit hϕν |, so folgt wegen (89)

13

Zur Veranschaulichung nicht vollständiger Systeme denke man an eine “Basis” aus m Vektoren im n-dimensionalen Vektorraum (m < n) oder an Potenzreihen, in denen bestimmte

Potenzen nicht erlaubt sind.

35

cν = hϕν |ψt=0 i

=

Z

(90)

ϕ∗ν (r)ψ(r, 0)d3 r.

Wir wollen diesen formalen Abschnitt mit dem Hinweis auf zwei Schwierigkeiten

abschließen:

Wir haben bisher stillschweigend vorausgesetzt, daß die Eigenwerte Eν und Eµ

für ν 6= µ tatsächlich verschieden sind, oder anders ausgedrückt, daß zu einem Eigenwert nicht mehrere linear unabhängige Eigenfunktionen existieren. Wenn das

nicht erfüllt ist, spricht man von Entartung: Der Eigenwert Eν heißt k–fach entartet, wenn k linear unabhängige Eigenfunktionen zu Eν existieren. Die formale

Schwierigkeit der Entartung liegt darin, daß entartete Eigenfunktionen nicht mehr

automatisch orthogonal untereinander sind. Man kann jedoch stets orthogonale

Eigenfunktionen finden und damit die Gültigkeit von (89) und (90) sicherstellen.

Eine zweite stillschweigende Voraussetzung ging davon aus, daß wir nur diskrete Eigenwerte Eν haben. Auch das ist nicht immer erfüllt, im Gegenteil, das

“Spektrum” möglicher Eigenwerte weist typischerweise einen diskreten und einen

kontinuierlichen Anteil auf. Die entsprechende Interpretation von Gl. (88) liegt

auf der Hand: Wir ersetzen die Summation im kontinuierlichen Anteil durch eine

Integration:

ψ(r, t) =

Z

X

cν e−

Eν t

h̄

ϕν (r)dν.

(91)

Was aber sollen wir in Gl. (89) unter dem Kroneckersymbol δνµ im kontinuierlichen Teil des Spektrums verstehen? Durch geeignete Grenzübergänge läßt sich

erreichen, daß man die kontinuierlichen Eigenfunktionen durch

hϕν |ϕµ i = δ(ν − µ)

(92)

“normieren” kann. Die Singularität der δ–Funktion für ν = µ deutet aber schon

an, daß wir hier eigentlich vor einer ernsteren Schwierigkeit stehen: Unsere Eigenfunktionen sind nicht mehr im üblichen Sinn normierbar und wir verlassen den

Hilbertraum.

Wir werden diese Schwierigkeit nicht systematisch mit mathematischen Mitteln

beheben. Wir werden aber notgedrungen bei kontinuierlichen Spektren mit ihr

konfrontiert und werden sie dort intuitiv durch die physikalische Interpretation

entschärfen.

36

3.2

Der harmonische Oszillator

Wir beginnen mit einem einfachen, wegen seiner grundlegenden Bedeutung für

zahlreiche physikalische Modelle aber besonders wichtigen Schulbeispiel und untersuchen den eindimensionalen harmonischen Oszillator mit der Hamiltonfunktion

H=

kF 2

p2

mω 2 2

p2

+

x =

+

x ,

2m

2

2m

2

(93)

wobei kF die Federkonstante und ω = (kF /m)1/2 die klassische Frequenz bezeichnet. Die stationäre Schrödingergleichung Hϕ = Eϕ lautet dann

mω 2 2

h̄2 d2 ϕ

+

x − E ϕ = 0.

−

2m dx2

2

!

(94)

Die lästigen Vorfaktoren können wir durch eine Transformation

x = x0 ξ

(95)

auf eine dimensionslose Ortskoordinate ξ wegschaffen:

h̄2 d2 ϕ

mω 2 x20 2

ξ ϕ = 0.

+

Eϕ

−

2mx20 dξ 2

2

Wählen wir nun

h̄2

= mω 2 x20

mx20

oder x20 =

h̄

,

mω

(96)

so folgt

h̄ω d2 ϕ

h̄ω 2

+ E−

ξ ϕ = 0.

2

2 dξ

2

!

Gehen wir schließlich noch durch

E=λ

h̄ω

2

(97)

zu einem dimensionslosen Energiewert λ über, so erhält die Schrödingergleichung

des harmonischen Oszillators die übersichtliche Gestalt

37

d2

hϕ = ξ − 2 ϕ = λϕ.

dξ

!

2

(98)

Bevor wir dieses Eigenwertproblem explizit lösen, merken wir an, daß alle Eigenwerte positiv sind. Für λ ≤ 0 wäre nämlich ϕ00 immer ≥ 0, ϕ also konvex zur

x–Achse:

ϕ

ϕ

ϕ

ξ

ξ

ξ

Eine solche Wellenfunktion ist aber sicher nicht normierbar. Der formale Beweis

folgt aus der kleinen Rechnung

Z

2

2

(λ − ξ )ϕ dξ = −

Z

00

ϕϕ dξ = +

Z

ϕ02 dξ > 0,

die zeigt, daß der Integrand links nicht negativ definit sein kann.

Daß negative λ ausgeschlossen sind, entspricht auch unserer klassischen Erwartung. Denn E = p2 /2m+kx2 /2 ist nach Konstruktion immer ≥ 0. Darüber hinaus

verbietet die Quantenmechanik aber auch E = 0 (warum?).

Für λ > 0 erhalten wir ein Intervall ξ 2 < λ, in dem ϕ(ξ) konkav zur Achse

ist. Damit können wir uns normierbare Wellenfunktionen für bestimmte Werte

von λ vorstellen. Dies wird durch die numerischen Ergebnisse auf der folgenden

Seite bestätigt: Integrieren wir Gl. (98) für wachsende λ > 0, so erhalten wir für

λ = 1 genau den zentralen konkaven Bogen, der notwendig ist, um die konvexen

Flanken zu verbinden. Für größere λ finden wir weitere akzeptable Lösungen mit

Nullstellen im konkaven Bereich.

Aus der Diskussion dieser Ergebnisse erwarten wir im Einklang mit systematischen Überlegung ein diskretes Spektrum

0 < λ 0 < λ1 < λ2 < . . . ,

wobei die Eigenfunktion ϕn (ξ) zu λn genau n Nullstellen hat.

38

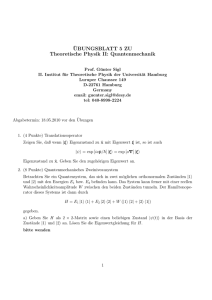

Numerische Lösungen von Gl. (98) für verschiedene λ. Im Bereich ξ 2 < λ ist y konkav zur

Achse, außerhalb konvex. Die Rechnungen gehen von der Randbedingung ϕ(−∞) = 0 aus.

Wenn auch ϕ(+∞) = 0 wird, ist λ Eigenwert.

Nach diesen Vorüberlegungen wollen die Eigenwerte und Eigenfunktionen systematisch konstruieren. Dazu nehmen wir an, die Funktion y(ξ) erfülle bereits die

Gleichung (98)

y 00 = (ξ 2 − λ)y

mit den erforderlichen Randbedingungen y(−∞) = y(∞) = 0, sei also (nicht

normierte) Eigenfunktion zum Eigenwert λ. Dann bilden wir die Hilfsfunktion

!

d

y = ξy − y 0 .

ŷ = ξ −

dξ

Offenbar “erbt” ŷ die Randbedingungen von y. Um zu sehen, welche Differentialgleichung ŷ erfüllt, rechnen wir

39

ŷ 0 = y + ξy 0 − y 00 = ξy 0 + (λ + 1 − ξ 2 )y und

ŷ 00 = ξy 00 + y 0 + (λ + 1 − ξ 2 )y 0 − 2ξy

= (λ + 2 − ξ 2 )y 0 − 2ξy + ξ(ξ 2 − λ)y

= (λ + 2 − ξ 2 )(y 0 − ξy) = (ξ 2 − λ − 2)ŷ.

Ist also y(ξ) Eigenfunktion zum Eigenwert λ, so ist ŷ(ξ) Eigenfunktion zum Eigenwert λ + 2.

Mit dem Operator

A− = ξ −

d

dξ

(99)

können wir uns also ausgehend von einer Eigenfunktion ym (ξ) zum Eigenwertλm

durch die Rekursion

0

yn+1 = A− yn = ξyn − yn ,

λn+1 = λn + 2

(100)

eine unendliche Folge von Eigenfunktionen yn und Eigenwerten λn mit n > m

konstruieren. Die definitive Übersicht über alle Eigenfunktionen und insbesondere

die Startlösung y0 erhalten wir, wenn wir neben A− auch den “adjungierten”

Operator (vgl. S. 41)

d

A+ = ξ +

(101)

dξ

definieren. Er führt — bis auf einen unwesentlichen Faktor (s. u.) — von yn auf

yn−1 , also von λn auf λn −2. Um das zu sehen, kann man die obige Rechnung mit

geändertem Vorzeichen wiederholen. Eleganter und wesentlich informativer ist es

jedoch, das Produkt

A+ A− = ξ 2 + 1 −

d2

=1+h

dξ 2

(102)

zu bilden. Wenden wir diese Operatorgleichung auf yn an und berücksichtigen

A− yn = yn+1 , λn+1 = λn + 2 sowie hyn = λn yn , so folgt

A+ yn+1 = A+ A− yn = (1 + h)yn = (λn + 1)yn

yn−1 =

1

λn−1 + 1

A+ yn =

40

1

A+ yn .

λn − 1

oder

(103)

Und nun kommt der entscheidende Punkt: Mit Gl. (103) können wir uns ausgehend von einem beliebigen Eigenwert auf unserer “Leiter” “herunterhangeln”

und immer kleinere Eigenwerte erzeugen. Da aber alle Eigenwerte positiv sein

müssen, muß die Leiter (103) auf einer “untersten Sprosse” y0 enden — oder anders ausgedrückt: A+ y0 muß verschwinden. Daraus folgt die Differentialgleichung

y00 = −ξy0

mit der (abgesehen von der Normierung) eindeutigen Lösung

y0 = e−ξ

2 /2

.

Durch Einsetzen in (98) erhalten wir den zugehörigen Eigenwert λ0 = 1. Damit

können wir alle Eigenfunktionen und Eigenwerte explizit angeben:

λn = 2n + 1

oder

1

En = (n + )h̄ω

2

(104)

und

2

y0 = e−ξ /2

2

y1 = ξy0 − y00 = 2ξe−ξ /2

y2 = ξy1 − y10 = (4ξ 2 − 2)e−ξ

..

.

yn+1 = ξyn − yn0 .

2 /2

(105)

Durch Induktion verifiziert man leicht, daß alle Eigenfunktionen die Form

yn (ξ) = Hn (ξ)e−ξ

2 /2

(106)

haben, wobei Hn (ξ) ein Polynom n-ten Grades in ξ (das Hermitesche Polynom)

ist. yn hat entsprechend unserer Vorüberlegung genau n Nullstellen.

Um nach den yn entwickeln zu können, müssen wir noch ihre Normierung berechnen. Die nötige Vorarbeit dazu haben wir bereits geleistet, es ist nämlich

hyn |yn i = hA− yn−1 |A− yn−1 i = hyn−1 |A+ A− |yn−1 i.

Der letzte Schritt besagt, daß A+ zu A− “adjungiert” ist und folgt aus der partiellen Integration

Z

Z

dyn−1

dyn

yn dξ = − yn−1

dξ.

dξ

dξ

41

Berücksichtigen wir nun noch A+ A− = 1+h (vgl. (102)) und hyn−1 = λn−1 yn−1 =

(2n − 1)yn−1 , so erhalten wir

hyn |yn i = 2nhyn−1 |yn−1 i oder hyn |yn i = 2n n!hy0 |y0 i.

Mit dem Grundintegral

hy0 |y0 i =

Z

2

e−ξ dξ =

√

π

folgt schließlich explizit

√

hyn |yn i = 2n n! π.

(107)

Wenn wir es wünschen, können wir damit auch normierte Eigenfunktionen

ϕn (ξ) = √

1

2n n!π 1/2

yn (ξ)

(108)

bilden, für die hϕn |ϕm i = δnm gilt.

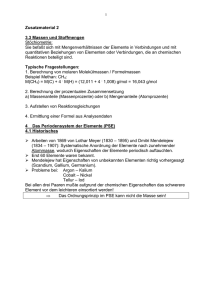

Die Eigenwerte und Eigenfunktionen sind in der folgenden Abbildung wiedergegeben.

Eigenwerte und Eigenfunktionen des eindimensionalen harmonischen Oszillators. Die Parabel

kennzeichnet das Potential u(ξ) = ξ 2 , das “Innere” der Parabel repräsentiert den klassisch erlaubten Bereich E ≥ V bzw. λ > ξ 2 . Die Eigenlösungen ϕn konzentrieren sich wesentlich

auf diesen erlaubten Bereich, dringen aber etwas in den “verbotenen” Bereich ein und klingen dort exponentiell ab. Genau auf der Grenze

V = E bzw. u = λ haben sie einen Wendepunkt.

Wie sind diese Eigenfunktionen physikalisch zu interpretieren? Auf den allerersten